كان وزير خارجية فرنسا، فرانسوا غيزو (1787 ـ 1874)، وسفيرها في سان بيتربيرغ (عاصمة الإمبراطورية الروسية آنذاك)، بروجيير دي بارانت، أصدقاء. في 31 كانون الأول/ديسمبر 1840، كتب الوزير رسالة خاصة للسفير في روسيا. قال غيزو في مطلع رسالته، “صديقي العزيز، ليس هناك من ضرورة لكثير من الشروحات بيني وبينك”، وهي عبارة ربما قصد بها غيزو أنه يعتمد على ذكاء دي بارانت في فهم المقصود من عباراته التالية ذات الطابع الاستكشافي. تمضي رسالة غيزو، كالتالي:

“نحن (يقصد الفرنسيين) لم نمد يد المساعدة لاتفاقية 15 تموز/يوليو (1840، التي عكست توافق بريطانيا وروسيا والنمسا لوضع حد للحرب بين والي مصر، محمد علي باشا، والدولة العثمانية)، التي تنظم العلاقة بين السلطان (العثماني) والباشا (محمد علي)، بعد التدخل العسكري الأوروبي… بيد أن تنظيم العلاقة بين السلطان والباشا هي مسألة داخلية وطارئة فيما يخص الإمبراطورية العثمانية. وما أن تحل هذه المسألة، ستبقى هناك المسألة المستديمة للعلاقات بين الأمبراطورية العثمانية وأوروبا. وهذه لا يمكن أن تنظم بدون تعاون (بين القوى الأوروبية)، ونحن على استعداد دائماً للتعاون. هذا هو الباب الكبير الذي يمكن عبره أن ننفذ إلى شؤون الشرق… وإلى جانب الباب الكبير، هناك أيضاً واحد أصغر. سوريا، والسكان المسيحيون في لبنان، بصورة خاصة، لهم الحق أن يحصلوا من السلطان، عبر تدخل أوروبا، على ضمانات، وخصوصاً تنظيم إداري، يحقق لهم الحماية من الإزعاج الذي عانوا منه تحت الحكام المختلفين، وما يمكن أن يحصن سوريا من الانحدار للفوضى من جديد… نحن نعتقد أن واجب القوى المسيحية، وحتى شرفها، أن تدعم هذا التوجه، وتدفع به نحو تحقيق نتيجة عملية إيجابية. هناك العديد من المسيحيين في تركيا الآسيوية، وهذا هو الوقت لنقوم بشيء من أجلهم… أيام الحروب الصليبية قد مضت، ولكن القدس هناك دائما، وهي دائماً محل التوقير، وعاطفة الملايين من الناس، فرنسيين، إنكليز، ألمان، وروس. إن أصبحت القوى المسيحية في موقع، عبر المفاوضات والتدخل السلمي، للحصول على ما يحقق أمن واحترام القدس، فمن الواجب عليها أن تحاول… نحن لم نزل أصحاب نفوذ في سوريا، بل الأكثر نفوذاً (بين القوى الأوروبية). ولم تدمر الأحداث الأخيرة، بأي صورة من الصور، ميل الكاثوليك الشرقيين المستمر لنا. وسنعزز هذه (العواطف) في هذه الأمكنة. إن سياستنا ولغتنا في الغرب لابد أن تكون في انسجام مع موقعنا وأعمالنا في الشرق”.

بعد زهاء أسبوعين، 13 كانون الثاني/يناير 1841، كتب غيزو رسالة مشابهة لسفيره في فيينا (عاصمة الإمبراطورية النمساوية ـ الهنغارية، ذات الاغلبية الكاثوليكية)، أكد فيها على ضرروة أن يكون هناك بعد مسيحي لسياسات القوى الأوروبية، وعلى دعوته لتعاون هذه القوى من أجل الضغط على العثمانيين للحصول على ضمانات خاصة لمسيحيي المشرق، ووضع خاص للقدس. كما كتب بالمعاني نفسها إلى سفيره في مملكة نابولي، الكاثوليكية بالطبع.

لفهم رسائل غيزو لسفرائه لابد من فهم السياق الذي ولد فيه تصوره للسياسة الفرنسية في المشرق. فقد شهدت العشرية الرابعة من القرن التاسع عشر صراعاً محتدماً بين والي مصر، محمد علي باشا، والمركز العثماني في اسطنبول؛ بدأ بزحف الوالي إلى سوريا وسيطرته عليها في 1831 ـ 1832، بعد إيقاع هزيمة بجيش السلطنة في معركة قونيا. كان محمد علي طالب بضم سوريا إليه مكافأة على مشاركته في حرب اليونان وتعويضاً عن خسائره الفادحة في الحرب، ولكن السلطان محمود الثاني رفض هذا المطلب. انتهت الجولة الأولى من الحرب بموافقة اسطنبول، على مضض، على سيطرة والي مصر على كريت وسوريا والحجاز. وفي 1839، اندلعت الحرب من جديد، وأحرز جيش محمد علي نصراً ثانياً على جيش السلطنة، مما فتح الطريق أمامه إلى اسطنبول. هذه المرة، بادرت بريطانيا، بتوصية من وزير خارجيتها القوي، لورد بالمرستون، إلى دعوة القوى الأوروبية للتدخل ومنع انهيار السلطنة. وهذا ما أدى إلى اتفاقية لندن في صيف 1840. فرنسا، التي كانت تساند محمد علي سراً، أملاً بتعزيز نفوذها في المشرق، لم تلتحق بتوافق القوى الأوروبية. ولكن، وعندما وجهت القوى الأوروبية إنذارها لمحمد علي بالانسحاب من سوريا، ثم بدأ الأسطول البريطاني في قصف موانئء الأسكندرية وعكا وبيروت، لم تتجرأ فرنسا على الوقوف إلى جانب والي مصر وجيشه. وبذلك، انتهت المواجهة المريرة بانسحاب محمد علي من سوريا، في مقابل منحه وسلالته حكم مصر، الأمر الذي لم يتمتع به أي وال آخر أو من ولاة السلطنة.

كانت “الأزمة الشرقية”، كما باتت تعرف في السجلات الغربية، وبالاً على نفوذ فرنسا في المشرق العثماني؛ فلا هي كسبت صداقة السلطنة ولا أفادت من توسع محمد علي، قصير الأجل. وهذا ما دفع غيزو، عندما تولى وزارة الخارجية الفرنسية في خريف 1840، إلى محاولة ترميم الموقف الفرنسي في المشرق. والمهم، أن غيزو أرسل بتصوره لسفيريه في سان بيتربيرغ وفيينا، ولم يرسل إلى سفيره في لندن. عمل غيزو نفسه، قبل توليه الخارجية، سفيراً في لندن، وكان على دراية بالآلة السياسية الخارجية لبريطانيا؛ مما جعله على وعي تام بعزم بالمرستون على معاقبة فرنسا على دورها السري في دعم محمد علي، وعدم السماح لها بإحياء نفوذها في المشرق. وقد حسب غيزو أن الحصول على موافقة روسيا والنمسا سيحيد بريطانيا ويجعلها أقل قدرة على منع مشروعه من النفاذ. كانت روسيا تتبع سياسة توسعيه في المجال العثماني، وتربطها صلات وثيقة بأرثوذكس وأرمن السلطنة، الذين شكلوا، وليس الكاثوليك، أغلبية مسيحيي المشرق. بدون تعاون روسيا، لم يكن لمشروع غيزو أن يرى النور. أما النمسا، الدولة الكاثوليكية، فقد كان غيزو يأمل أن توفر سنداً إضافياً لمشروعه.

لم تفصل رسائل غيزو تصوره بصورة واضحة، ولكن ما فهمته القوى الأوروبية الأخرى، بما في ذلك بريطانيا، التي عرفت بالمشروع بالرغم من تكتم وزير الخارجية الفرنسي، أنه يسعى إلى تأسيس وضع إداري مستقل، أو شبه مستقل، للواء القدس، الذي كان آنذك جزءاً من ولاية دمشق. سيضم الكيان الجديد مسيحيي الشرق، وفي مقدمتهم كاثوليك لبنان، ويوضع تحت حماية القوى الأوروبية، فرنسا وروسيا والنمسا، بصورة خاصة. ولأن المشروع كان لم يزل في بدايته، لم يكن لدى غيزو تصور بعد لحدود هذا الكيان الجديد. المدهش، أن غيزو لم يسأل ما إن كان مسيحيو المشرق، الموزعون في كافة أرجائه، سيقبلون هجرة مواطنهم التاريخية والانتقال إلى هذه المحمية الأوروبية؛ ولا سأل ما إن كان للمسلمين، أغلبية سكان لواء القدس، ومن يقدسون المدينة كذلك، سيقبلون مشروعه.

لم يحرز غيزو، في النهاية، أي تقدم لمشروعه. فقد انتاب الروس الشك بأن الوزير الفرنسي يسعى لإعطاء موقع مضخم للكاثوليك بهدف تعزيز نفوذ بلاده. أما مترنيخ، المستشار النمساوي، فقد أشار، بشيء من السخرية، إلى أن وضع كاثوليك المشرق إلى جانب الأرثوذكس لن يوفر لهم الحماية، لأن الأخيرين قد لا يكونا بالضرورة رؤوفين في معاملة الكاثوليك.

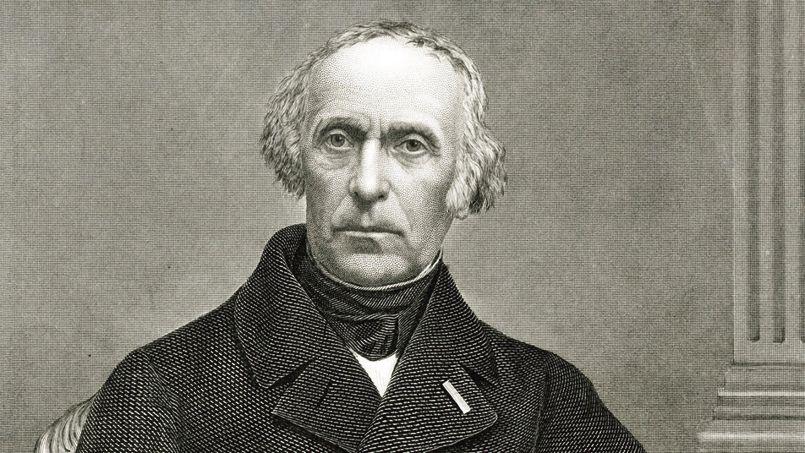

لم يكن غيزو مجرد وزير للخارجية، بل أحد أبرز الليبراليين الفرنسيين المحافظين في عصره، وعرف ككاتب وأديب وخطيب مفوه، ومؤرخ. وربما يعرفه دارسو الماركسية برد ماركس وأنغلز على تاريخه للثورة الإنكليزية. خلال أربعينات القرن التاسع عشر، تحت ظل الملك لويس فيليب، وصولاً إلى ثورة 1848، هيمن غيزو، الذي أصبح رئيس وزراء في 1847 ـ 1848، على الساحة السياسية الفرنسية. وفي انعكاس لميراث الثورة الفرنسية وروح سيطرة الدولة على شعبها، عمل غيزو أثناء وزارته الطويلة للتعليم، في ثلاثينات القرن التاسع عشر، على نشر التعليم الحكومي في كل أنحاء البلاد وإقامة مدرسة ابتدائية واحدة على الأقل في كل تجمع سكاني. في ذلك الوقت أيضاً، كانت الإدارة الكولونيالية الفرنسية قد بدأت عملها لعلمنة الإدارة والتعليم في الجزائر، التي احتلتها فرنسا منذ 1830. وحتى إن كان ثمة شيء من الغرابة في السياسة المسيحية الخارجية لوزير ليبرالي، علماني، فالأكثر غرابة أن غيزو لم يكن كاثوليكياً أصلاً، بل بروتستانتياً.

حقيقة الأمر، أن سياسة غيزو لم تكن مسيحية، بأي حال من الأحوال، ولا هي كاثوليكية. كانت سياسة غيزو، في جوهرها، سياسة دعم الأقليات، واستخدامها لتعزيز وضع القوى الأوروبية في مواجهة الاغلبية. هذه السياسة، التي بادرت بها روسيا القيصرية وفرنسا، ثم لحقت بهما بريطانيا، وبعدهما الولايات المتحدة، لم تزل نهجاً سياسياً غربياً رئيسياً في المشرق.