صدر الكتاب سنة 2004 بينما صدرت نسخته العربية سنة 2013 نقلها إلى العربية الأستاذ حازم مالك محسن، ولقد اخترنا هذا الكتاب بالضبط لنعرضه هنا لأنه يسلط الضوء على مكون أساسي من المكونات الثقافية لمنطقتي العالم العربي والإسلامي ألا وهو الإسلام، فهو عامل مؤثر على جميع مناحي الحياة السياسية، الاجتماعية، والثقافية لشعوب هذه المنطقة، ولكن يتم النظر إليه هذه المرة من وجهة نظر غربية ويمثلها أحد كِبار المستشرقين في الغرب وهو البروفيسور برنارد لويس صاحب المؤلفات الغزيرة عن تاريخ المنطقة وثقافاتها وعلاقتها بالعالم الغربي، لذا حري بنا قبل تقديم رؤيتنا النقدية عن هذا الكتاب المهم أن نقدم تعريفًا مختصرًا عن صاحب الكتاب نرفقه بلمحة موجزة عن السياق الذي كُتب ضمنه هذا الكتاب.

برنارد لويس مفكر يهودي الديانة بريطاني المولد، أمريكي الجنسية، ولد في لندن عام 1916 تخرج عام 1936من جامعة لندن ثم درس في باريس وتتلمذ فيها على يد المستشرقين ماسينيون وهاملتون جب، وفيها أيضًا نال شهادة الدكتوراة عن “تاريخ الإسماعيلية”، بعد ذلك عمل لويس بجامعة لندن مدرسًا بقسم التاريخ مدة 15 سنة، قبل أن ينتقل إلى جامعة “برينستون” بأمريكا عام 1973، كما زار وأقام في العديد من البلاد العربية، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 1982.

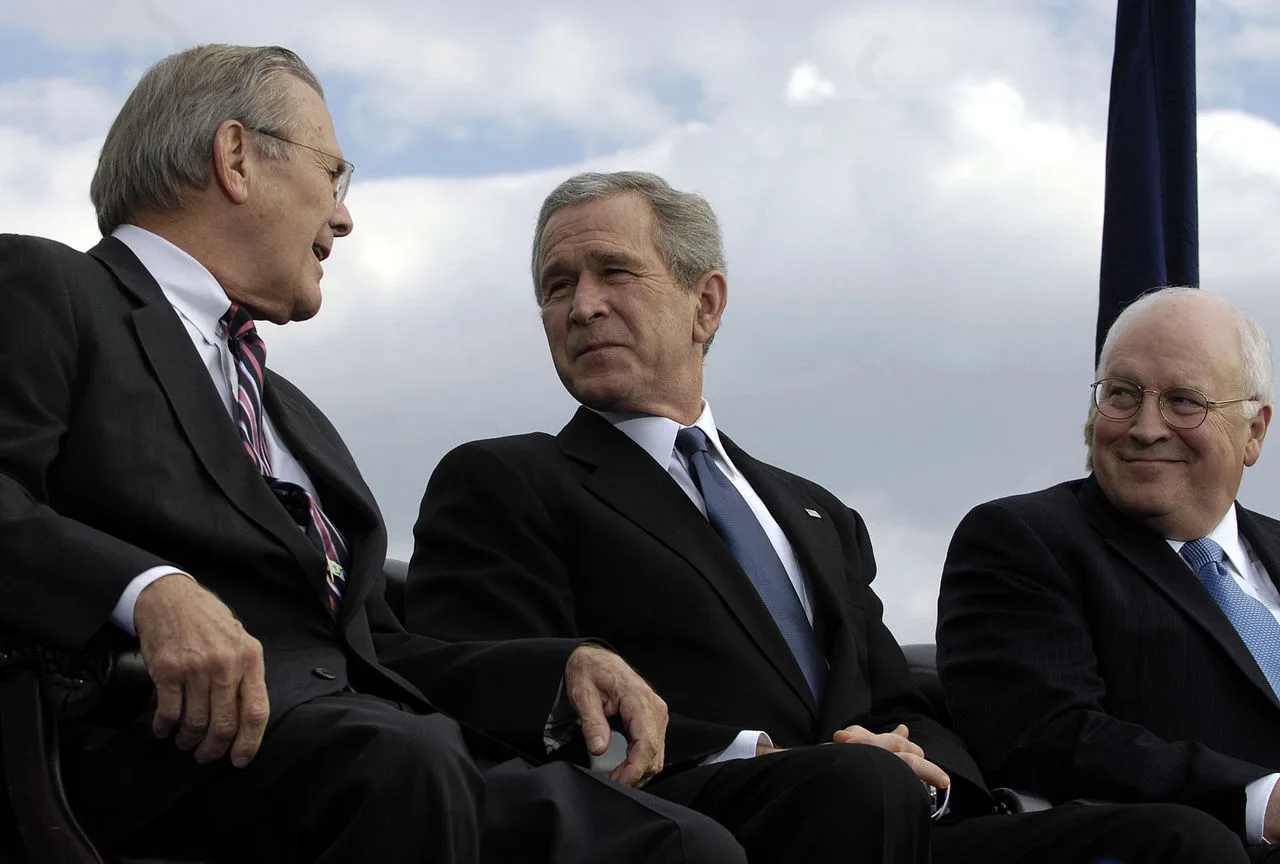

بعد مجيء إدارة “بوش” الابن، أصبح من مقربي الرئيس، ليعمل بعدها مستشارًا لديهم لشؤون الشرق الأوسط والإسلام وما يسمى بالإرهاب، وقضى لويس أكثر من نصف قرن وهو يكتب ويحاضر في الإسلام وتاريخ المسلمين، حتى اعتبر مرجعًا فيهما، كما كتب عن الإسلام والغرب وعن صدام الحضارات، لهذا فقد أصدر عددًا معتبرًا من الكتب والمؤلفات في هذا الشأن، وإذا كان لويس قد زار بلدانا عربية كثيرة، فإنه أيضًا يزور إسرائيل باستمرار وبشكل منتظم، ويراها نموذجًا للديمقراطية في الشرق الأوسط، كما حصل من جامعاتها على “الدكتوراة الفخرية” مرتين.

“أزمة الإسلام، الحرب المقدسة والإرهاب المدنس” عبارة عن مجموعة من المقالات التي كتبتها برنارد لويس عقب أحداث 11 سبتمبر الشهيرة يحاول فيها شرح أسباب الحدث وخلفياته رجوعًا إلى العالم الإسلامي وبحثًا في باطن عقله وتاريخه السحيق، يحتوي الكتاب على مقدمة وتسعة فصول: تعريف الإسلام، دار الحرب، من الصليبيين إلى الإمبرياليين، اكتشاف أمريكا، الشيطان والسوفيات، معايير مزدوجة، إخفاق الحداثة، السلطة السعودية والتعاليم الوهابية، ظهور الإرهاب.

بعد أن يستعرض في مقدمة الكتاب تاريخ ظهور الإسلام ومراحل شوكته وصولاً إلى انهيار “الإمبراطورية العثمانية” يؤكد لويس على أهمية التاريخ عند المسلمين وأهمية مصطلحات مركزية فيه كمفهوم الخلافة وأنه على الغرب أن يستوعب أهمية حضور التاريخ في حاضر المسلمين حتى يتمكن جيدًا من فهم الظواهر المنبثقة عن هذا العالم وأهمها ظاهرة الإرهاب. لكنه يتناول الخلافة بمفهوم كلاسيكي جدا بعيدا عن النقاشات الحديثة الدائرة بين المفكرين المسلمين التي تعالج هذا المصطلح وتضعه في سياقاته التاريخية أو تحاول مواكبته مع المستجدات السياسية والدولية لعالم اليوم باعتباره مصطلحًا دنيويًا جاء لتسيير أمور الناس.

يميز لويس في بداية كتابه بين الإسلام الديني والإسلام الحضاري، فالأول يعبر عن نظام العقائد والعبادات أما الثاني فيشير إلى الحضارة التي نشأت في هذه الجغرافيا تحت ظل هذا الدين وظلت لقرون من الزمن ويرى أن الإسلام الحضاري فقد مكانته خلال القرون الثلاثة الأخيرة وذلك بسبب التطبيقات السنية الخاطئة لتعاليمه وليس للإسلام في حد ذاته، لذا يعتقد أن أسباب تراجع العالم الإسلامي تكمن في عوامل ذاتية متعلقة به من ثقافة ودين، ولا يرجعها إلى عامل الاستعمار كما يفعل كثيرون، ويرى أن المجتمعات المسلمة بدأت تتحلل منذ القرن الحادي عشر لأسباب داخلية كالتعالي الثقافي لا لأسباب خارجية كضغط الحملات الصليبية، وهذه نظرة اختزالية منه تركز على بعد واحد وطرف واحد في تشخيص أسباب تراجع الحضارة الإسلامية، كما أنها تمثل نظرة استعمارية بامتياز طالما تبرئ الحملات الصليبية القديمة أو الاستعمار الغربي الحديث وأطماعه من أي مسؤولية تعرض لها العالم الإسلامي وتسببت في تراجع مكانته بين الأمم.

وبعد أن يعرض باختصار للسيرة النبوية يقرر لويس أنها طبعت حياة المسلمين وأن الإسلام لا يعرف مفهوم الدولة الثيوقراطية، فلا حكم للقساوسة ورجال الدين في الإسلام مثلما شهدها الغرب المسيحي في التاريخ، كما أنه لا معنى في الإسلام لحديث عن كيان علماني، فالدين والدولة متصلان لا يعرفان الانفصال الذي حدث في الغرب، فالإسلام ليس فقط عقيدة وممارسة بل إنه أيضًا هوية وولاء يتجاوزان بالنسبة للكثيرين أية هوية وأي ولاء آخر.

هذه النظرة إلى الإسلام والمسلمين كجوهر واحد موحد، هي التي تدفع لويس لطرح المقاربة بطريقة المقارنة بين عالمين لا يمكن إلا أن يتصادما، فنظرًا للتأثير الكبير للإسلام على حياة المسلمين خلافًا لعلاقة المسيحية بشعوب الغرب عبر التاريخ يصل لويس إلى نتيجة تقول إن الإسلام صار اليوم قوة إيديولوجية تحرك الجماهير وتجعل منه قوة ثورية تتغذى على الحرمان والظلم والكبت الذي يعيشه المسلمون تحت ضغط أنظمة سياسية ديكتاتورية يرعاها الغرب، الأمر الذي أنتج حركات راديكالية تعادي الغرب باعتباره داعمًا لهذه الأنظمة، لذا نجده يتساءل هل يمثل الإسلام خطرًا على الغرب؟ ونتساءل هنا لماذا يسعى دومًا لويس إلى عقد مقارنة بين عالمين مختلفين في الثقافة والهوية والجغرافيا والتاريخ ويقدم أحدهما (أي الغرب) معيارًا لنجاح الآخر (أي العالم الإسلامي)، فنظم الحكم والمفاهيم السياسية كالعلمانية والديمقراطية التي طورها الغرب قد تليق بالغرب وحده وتنسجم مع خصوصياته الثقافية في حين قد تتصادم مع هوية العالم الإسلامي وتجد رفضًا لها داخل أوساطه، لذا كان حريًا بالكاتب أن يبحث في المساحات الإنسانية المشتركة بين المنظومة الفكرية الغربية والإسلامية والتي تمكنهما من تحقيق التعاون والتنمية المتوازية للعالمين بدلاً من أن يركز على نقاط الاختلاف الهوياتي ليجعل منها عوامل تصادم، كما من الأجدر ألا يعقد مقارنة بين عالمين مختفلين فيجعل من أحداها معيارًا يقيس به نجاح الآخر، فمعايير البحث العلمي التي تقيس درجة النجاح أو الفشل ينبغي أن تكون حيادية للطرفين.

ضف إلى ذلك أن طرح سؤال كهذا: هل الإسلام يمثل خطرًا للغرب؟ هو ترويج منه لرؤية تحريضية عن الإسلام فضلاً أن يكون سؤاله هذا تعبير منه عن نظرة سطحية جدًا لعالم واسع ممتد بين القارات، وكأنه يصور أن هناك فهم واحد للإسلام وتعاليمه بين كل الأمم والنحل التي اعتنقت الإسلام، سؤاله هذا يتغاضى عن وجود ثراء كبير وألوان متباينة داخل العالم الإسلامي من تيارات فكرية ومذاهب فقهية وحركات سياسية تتباين فهمًا وتأويلاً بينها حول مواضع كثيرة ذي علاقة بالإسلام، وتتأرجح بين سني وشيعي، معتل ومتطرف، سلفي وإخواني، إسلامي وليبرالي علماني، ليعرضها لويس في النهاية للغرب على أنها وحدة منسجمة الأفكار، لذا تتغلب النظرة التعميمية للعالم الاسلامي ككل واحد متجانس في تحليله طيلة كتابه هذا.

وفي حديثة عن مفاهيم دار السلم ودار الحرب وعلاقتهما بالجهاد يزعم لويس أن الجهاد عند المسلمين فقد معناه الروحي وطغى معناه العسكري طيلة تاريخه مثلما تدل على ذلك فتوحاته منذ عهد النبوة إلى انهيار الإمبراطورية العثمانية ليتحول رغمًا عنه إلى موقع الدفاع بعدما عادت القوى الأوروبية إلى الواجهة، طبعًا نجد في ادعائه هذا مغالطة صريحة، فهو يزعم بطريقة ما أن تاريخ المسلمين كان تاريخًا دمويًا استعماريًا بسبب مفاهيم إسلامية استعمارية كالجهاد، وأن انتشار الإسلام بين الأمم كان بحد السيف، هذا ما أراد أن يمرره هنا للقراء، لن نتكفل هنا بالرد على هذا الغدعاء وإنما نحيله إلى مستشرقين غرب آخرين كانوا أكثر إنصافًا منه عند حديثهم عن التاريخ الإسلامي على غرار زغريده هونكه، كارين أرمسترونغ، غوستاف لوبون، مونتغمري وات وغيرهم.

يبرز الكاتب أيضًا في كتابه هذا أهمية الحروب الصليبية في المخيال الجمعي للمسلمين، فاسترجاع القدس من طرف صلاح الدين الأيوبي سنة 1187 لا زالت تمثل إلى الآن مصدر إلهام للمسلمين، بل وفي رأيه مثلت عاملاً محفزًا لدى صدام حسين أو أسامة بن لادن في مواجهتهم للغرب، فالمسلمين كما يؤكد يرون جهادهم خارج الديار مشروعًا وتجني الغرب على أراضيهم جريمة لا تغتفر، لذا نجده يزعم أن الظاهرة الأصولية والتكفير جاء وليدة الثورة الإيرانية وحروب صدام في الخليج الأمر الذي دفع بالولايات المتحدة للتدخل وصنع منها ذلك عدوًا يجب أن يطاح به كما أطيح بالسوفييت مثلما يؤمن أسامة بن لادن.

وهنا تبدو رغبته في تبرئة السياسة الخارجية الأمريكية وحليفتها إسرائيل في المنطقة كأحد العوامل المتسببة في ظهور النزعة الراديكالية لبعض الحركات الإسلامية هناك.

كما تبدو هذه المحاولة أيضًا لتبرئة الاستعمار من الحال السيء الذي بلغه العالمين العربي والإسلامي في فصول أخرى كفصله المعنون بإخفاق الحداثة، إذ يعزو لويس إخفاق مساعي الحداثة والتحديث في هذه المنطقة إلى أسباب داخلية تتعلق بأنظمة الحكم العربية التي لم تحظ إحداها بشرعية شعبية عربية لائقة منذ وفاة عبد الناصر، وبالتالي فهو ينكر دور الاستعمار الغربي الحديث في حالات التخلف والتجهيل التي خلفها وراءه في المنطقة بل ولا يزال.

في حديثه عن ظهور الوهابية وتحالفها المقدس مع آل سعود، يُظهر لويس هذا التيار بمظهر راديكالي بحت، وكأنه تيار دموي ودعوة سلاح للتغيير في المجتمعات، ويبدو من خلال هذا الفصل خلطه الواضح بين التيار الوهابي والتيار السلفي بتشعباته، كما يُدمج تيار الإخوان المسلمين كجماعة متطرفة تتغذى على أفكار العنف الوهابية، وفي هذا ظلم وعدم موضوعية تجاه هذه التيارات الفكرية، كما يزعم لويس أن التيارات “الأصولية الإسلامية” كما يسميها والتي ظهرت مع بداية سبعينات القرن العشرين ما هي إلا ردة فعل عن فشل التيار القومي العربي، فقد تغذت هذه التيارات على الحرمان الشعبي وفشل مشاريع القومية الاشتراكية أو اليبرالية ووسعت دائرة مريديها على هذا الأساس وأغفل لويس الرابط التاريخي الموجود بين هذه الحركات والدعوة المحمدية التي جاءت لإصلاح أمور الدين والدنيا والتي انتهت تنظيميًا مع سقوط الدولة العثمانية، كما لا يخف في هذا الفصل دعمه لدولة إسرائيل وتعاطفه المطلق معها وهذا أمر صار معروفًا في كل كتاباته.

في فصله الأخير عن الإرهاب يعتبر لويس أن معظم المسلمين ليسوا من الأصوليين، كما أن معظم الأصوليين ليسوا إرهابيين، لكن معظم الإرهابيين في عصرنا مسلمون ويفخرون بتحديد هويتهم على هذا النحو، ويرد على التساؤل لماذا لا يُقال عن الإرهاب الأيرلندي بأنه مسيحي في وسائل الإعلام كما يقال عن الإرهاب الإسلامي، فيرد بإنهم لا يصفون أنفسهم كمسيحيين. ويصر على اعتبار بن لادن أو من يمثل رأس الإرهاب في العالم الإسلامي باعتبارهم ينتمون إلى هذه الحضارة مثلما ينتمي هتلر وموسوليني للحضارة المسيحية، وكأنه يصر على ترسيخ فكرة أن تكون لحضارة المسلمين بقع سوداء مخزية في التاريخ مثلما تختزن به حضارته من سواد القرون الوسطى والحديثة، لذا نجده يعتبر هؤلاء “الإرهابيين المسلمين” أحفادًا طبيعيين لفرقة الحشاشين الإسماعيلية التي نشطت بين إيران وسوريا بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر، ليقول لنا إنهم امتداد طبيعي لفكركم وتاريخكم وليس لما تقوم به أمريكا والغرب من ظلم على أوطانكم بدعمها لحكام ديكتاتوريين وغزوها لأراضيكم.

يتعمد لويس هنا أيضًا الخلط بين حركات المقاومة التي تسعى لطرد المحتل من على أرضها وتلك الحركات المناهضة لطغيان الحكام أو تلك المناهضة لسياسات الغرب في دولها، ففي خضم حديثه عن الإرهاب مثلاً الذي يستهدف الأبرياء نجده يعطي أمثلة بعمليات قامت بها حماس أو حزب الله أو منظمة التحرير الفلسطينية في “إسرائيل” ليوهم القارئ الغربي أنها حركات إرهاب لا مقاومة فيجلب تعاطفه مع وضع إسرائيل في حين يغض الطرف عن إرهاب الدولة الممنهج التى مارسته دولة الاحتلال قبل نشوئها رسميًا وإلى الآن.

يبدو الكاتب انتقائيًا جدًا جدًا حينما يريد أن يستشهد بشيء من الكتاب أو السنة ليدعم به رأيًا تبناه تجاه قضية أو أخرى ذات علاقة بتعاليم الإسلام، فلا يضع ما يستشهد به من النص في سياقه كما يتبنى فهمًا معينًا يراه مناسبًا لخدمة حجته، وقد تكرر ذلك طيلة الكتاب كما بدى ذلك حينما تحدث عن فتوى قتل سلمان رشدي أو عن حكم الشريعة الإسلامية في العمليات الفدائية التي يموت فيها الفدائي مع ضحاياه وغيرها من الأمثلة الكثيرة.

عمومًا يعد هذا الكتاب كتابًا ذا أهمية طالما يقف وراء سطوره أحد عمالقة الاستشراق الغربي الحديث، فبإمكانه أن يزودنا بصورة واضحة عن نظرة ثلة من الباحثين الغربيين لعالمنا الإسلامي وما يروجه هؤلاء من أفكار عبر كتاباتهم للمواطن الغربي وللعالم عمومًا، فلا نستغرب بعدها ردود فعل هذا المواطن تجاه كل ما يصدر عن العالم الإسلامي وطريقة تعامله مع المسلم في المهجر أو نظرته للمسلم في هذه الجغرافيا الواسعة، وبرغم الرؤية النقدية غير المنصفة التي يتميز بها كتاب برنارد لويس هذا تجاه العالم الإسلامي إلا أنه بإمكانه أن يكون مرآة لنا نعالج عبرها أخطاء جسيمة لا نريد أن نراها فينا لسبب أو لآخر، ولا يغني هذا الملخص النقدي أبدًا عن قراءة الكتاب بعقول نقدية أخرى لاكتشافه وتفكيكه أكثر.

وقد لخص مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والإستراتيجية في قراءة له عن برنارد لويس أسلوبه في الكتابة بشكل عام فذكر بأنه يتميز ب:

– الانتقائية، حيث يختار من الحقائق ومن السياقات التاريخية ما يؤيد رؤاه.

ـ التعميم في غير محله، حيث يعتبر الجزئية أساسًا ويلغي الكلية، ويعتبر الفرد ويترك الجماعة، ويولي أهمية للفرع ويتجاهل الأصل.

– يجيد توظيف الحقائق الصغيرة على نحو يجعلك تعجب ببراعته وقدرته على الإقناع، ببداهات ومعلومات تنتزع من سياقتها لتوظف في سياقات أخرى.

ـ وكصاحب قضية دخل برنارد دائمًا بآراء مسبقة حاول أن يجد لها في عالم الإسلام والمسلمين شواهدها.

ونختم هنا بما يذكره الأستاذ جلال أمين عنه: “رجل نشر في الستين عامًا الماضية عددًا كبيرًا من الكتب التاريخية عن العرب والمسلمين والشرق الأوسط، تفصح عن علم واسع وانكباب طويل على المصادر التاريخية الأصيلة ما أكسبه شهرة كمؤرخ خبير بأي شيء يتعلق بالإسلام، ولكن لا رغبة عنده البتة في ذكر الحقيقة الكاملة عن الإسلام بل لديه دافع قوي للغاية لذكر ما يسيء إلى الإسلام والمسلمين بسبب ولائه للصهيونية، وكذا قربه في السنين الأخيرة من آذان صانعي القرار في الولايات المتحدة كلما تعلق الأمر بمصالح أمريكية في الشرق الأوسط وعلاقتها بهذه الدولة العربية أو تلك”.