بعد خمس سنوات من الربيع العربي.. هل نجح تيار “استعادة الدولة”؟

لا زلنا مع تضاعيف الذكرى الخامسة للربيع العربي وثوراته؛ حيث لا توجد نقطة زمنية واحدة لهذه الذكرى، في ظل تعدد نقاط البدء والمنتهى، فكانت البداية من تونس، من واقعة حرق محمد البوعزيزي، بائع الخضار في سيدي بوزيد، لنفسه، في السابع عشر من ديسمبر 2010م.

نقطة المنتهى، وفق العديد من الباحثين، كانت في العشرين من أكتوبر 2011م، عندما قُتِل العقيد الليبي معمر القذافي، ليكون مقتله نهاية مرحلة الثورات، وبدء مرحلة جديدة من صيرورات الربيع العربي، وهي مرحلة الثورة المضادة.

إذًا، نحن أمام ذكرى متعددة الأبعاد، ومتعددة البدايات والمناهي، وهي بدورها، مرحلة من تاريخ العالم العربي والشرق الأوسط، تباينت فيها التوقيتات الزمنية، بتباين الدول، وصيرورات الحدث، واختلاف الظروف.

وفي الآونة الأخيرة، شغِلَتْ بعض مراكز البحوث، ومن بينها مراكز قريبة من دوائر صناعة القرار في بلدانها وبالذات دوائر المعلومات والأمن القومي، بمحاولة تفسير بعض الظواهر التي تتصل بصيرورات حالة الفوضى الحاصلة في المنطقة، والتي ترتبط “زمنيًّا” فقط، بالثورات العربية، ولكن تم التأسيس لصورة ذهنية أنها ترتبط – كذلك – “سببيًّا” و”موضوعيًّا” بالثورات الشعبية التي اندلعت في أكثر من بلد عربي في 2010م و2011م.

ومن بين أهم الأمور التي طرحتها التطورات الأخيرة، وخصوصًا فيما يتعلق بالتحالف المصري – السعودي، وتطورات الأزمة السورية، والتدخلات الروسية فيها، منذ سبتمبر 2015م، هي قضية بدء تيار الدولة في محاولة استعادتها مرة أخرى.

وقبل تناول هذا الأمر بالتحليل، فإنه ينبغي التأكيد على بعض الأمور المبدئية المهمة، حتى لا تختلط المفاهيم.

الأمر الأول، هو أن التقييم ها هنا، لا يعني تأييد موقف الدولة العربية تجاه شعوبها وتجاه ثورات الربيع العربي، وما تمخضت عنه من شرعيات سياسية وحراكات اجتماعية جديدة، ولكنه عبارة عن تحليل موضوعي لسلوك أطراف رئيسية في معادلة القوة والسلطة والحكم في المنطقة، وهو ما يصب بوجه عام في مصلحة قضية الفهم والإدراك بالنسبة للقوى التي لا تزال تعمل في اتجاه التغيير والإصلاح في الدول العربية.

الأمر الثاني، هو أنه يجب التمييز ما بين الثورة المضادة، وموضوع الفوضى الهدامة والقوى التي تدعمها، أي أنه ليس كل الجهد المبذول من جانب بعض الحكومات العربية في سبيل استعادة الدولة، يدخل في إطار حِراك الثورة المضادة؛ حيث إن الأمور مختلطة بشدة في هذه المنطقة.

ففي أوضح الأمثلة؛ بينما حاربت الرياض الثورة في مصر واليمن، هي تدعم القوى التي تمخض عنها رحم عملية تسليح الثورة السورية، في نهاية العام 2011م، وبينما تتعامل القوى الإقليمية ومن بينها مصر والسعودية وإيران وتركيا، في سياق متواصل مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، بشأن القضايا الأمنية والسياسية الأهم، ومن بينها مكافحة الإرهاب ومحاصرة تنظيم “داعش” وقضية الهجرة، إلا أن ذلك لا يعني أن العلاقات على ما يرام بين القوى الإقليمية الكبرى وبين نظيرتها الدولية.

فالأزمة في العلاقات بين الرياض وبين الولايات المتحدة، يمكن ملاحظتها بسهولة من خلال متابعة الإعلام السعودي، وفي صلب السخط السعودي على واشنطن، توجيه الأخيرة لأزمات المنطقة بالشكل الذي يحقق المصالح الأمريكية، ويدعم مشروع الفوضى الهدامة الذي تبناه المحافظون الجدد في عهد إدارتي الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.

الضبط المفاهيمي التالي يتعلق بمفهوم الدولة الذي نتناوله؛ حيث نعني “الدولة” بأكثر من مستوى: الأول منها هو الدولة المؤسسية، والتي تعني السلطة الحاكمة بمستوياتها المختلفة، والثاني هو الدولة بالمعنى الجيوسياسي، الذي يعني الكيان المعلن كدولة بالمعنى القانوني الدولي والذي يشمل مكونات مثل الشعب والسلطة الحاكمة والحدود والسيادة، أي أن تكون تشغل حيزًا من الفراغ الجيوسياسي – لو صحَّ التعبير – على خريطة الإقليم والعالم السياسية.

وفي هذا الموضع، سيتم التركيز على كلا المستويَيْن السابقين؛ حيث سوف نركز بشكل خاص على سلوك الدولة بالمعنى المؤسسي، أي – بمعنى أكثر طلاقة – مواقف الأنظمة الحاكمة، من التطورات الداخلية والإقليمية التي تتم فيما حولها وارتباطاتها الدولية، ولكن في حالة التهديدات سوف يشمل الحديث المستويَيْن، الدولة المؤسسية بنظامها الحاكم، والدولة بالمعنى الجيوسياسي، ومهددات وجودها.

الفوضى الهدامة وخطر اختفاء الدول!

تُعتبر الفوضى العارمة التي تجتاح الإقليم حاليًا، هي أهم مهددات الدولة بكلا المعنيَيْن السابقَيْن، وخصوصًا الأنظمة.

مبدئيًّا تتناقض مصالح الأنظمة العربية الحاكمة، تمامًا، مع مشروع الفوضى الهدامة ومع الربيع العربي على حد سواء، بينما الأمريكيين وجدوا مصلحتهم في دعم الربيع العربي كأداة من أدوات تنفيذ مخطط تقسيم المنطقة، في “سايكس – بيكو” جديدة مخطط لها بعد مائة عام بالضبط من “سايكس – بيكو” الأولى في العام 2016م.

مما سبق؛ فإن الربيع العربي ظُلِمَ مرتَيْن، الأولى عندما تم تشويش الصورة الذهنية من خلال الإعلام الرسمي وما نحا نحوه من وسائل إعلام خاصة في صدد مسؤولية الثورات العربية عن حالة الفوضى الراهنة، بينما الحقيقة أن من بدأ بالعنف كانت الأنظمة الحاكمة التي قمعت الثورات بالحديد والنار مما قاد إلى ردة فعل من الناس لحماية أنفسهم على أقل تقدير.

ولو كانت تُركت الشعوب لنفسها لكانت النتيجة مختلفة تمامًا، وخصوصًا في مجتمعات عريقة كما في مصر وتونس، لها تجاربها القديمة الراسخة في مجال الدولة المدنية، ولولدت دول جديدة بالمعنى المؤسسي، تقوم على مبادئ الحكم الرشيد، وعلى رأسها النزاهة والتوزيع العادل للثروة والسلطة، وبما يؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة برمتها.

ولكن كان هذا يعني – بالتبعية – اختفاء أنظمة العسكرتاريا والملكية التقليدية التي تحكم المنطقة منذ الاستقلال قبل سبعة عقود تقريبًا، ويتعارض مع مصالح مراكز القوى فيها، بمختلف أشكالها، سواء أصحاب رؤوس الأموال، أو الملكيات الزراعية، أو العسكريين، أو طبقة الأوليجاركية أو الصفوة الحاكم، وغيرها، فكانت.

كما أن الثورات العربية لم تحكم حتى يتم إسناد الأزمات الاقتصادية والأمنية الحالية لها والتي تعود إلى الدولة في محاولتها لاستعادة وجودها.

الظلم الثاني تعرضت له من جانب الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص، حيث استغلت بدورها الظروف الملتبسة التي أسست لها ثورات الربيع العربي والثورات المضادة وما أدت إلى من فوضى، لتحقيق مخططات قديمة لنشر الفوضى في المنطقة وإضعاف وتقسيم الكيانات المركزية فيها.

وكانت البداية من المشرق العربي، في منطقة تشهد فسيفساء مذهبية وقومية، فيكون من السهل – نسبيًّا – العمل على تقسيمها، وفرض خرائط جيوسياسية فيها، مثلما تم في سوريا، بعد إعلان الأكراد عن دولة “مُقنَّعة” في شمال البلاد، في خطوة تستهدف تركيا في مرحلة لاحقة.

وهنا يجب التأكيد على حقيقة تاريخية مهمة، تساعد على فهم هذا الذي يجري في المنطقة وصيروراته المستقبلية، وهي أن خصوم الأمة يعملون وفق مخططات ممنهجة طويلة الأمد، بحيث إن ضيِّقي الأفق قد لا يرون الصورة الكاملة لما يجري.

فمخطط فصل جنوب السودان عن السودان، بدأ منذ عهد الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق، عندما أجبرت القوى الاستعمارية العظمى في ذلك الحين وبريطانيا خصوصًا، الإدارة المصرية على سحب موظفيها من جنوب السودان، وعدم تدريس اللغة العربية هناك.

بالمثل في حالة دولة الكيان الصهيوني في فلسطين؛ البداية الفعلية له كانت في منتصف القرن التاسع عشر، وكان أول استيطان يهودي في فلسطين في “بتاح تكفاه” بجوار تل أبيب حاليًا، وتم تأسيس هذه المستوطنة عام 1882م، وهو عام الاحتلال البريطاني لمصر.

كذلك فإن مشروع تأسيس دولة كردية، تماثل دولة يهودية في قلب المنطقة العربية، بدأ منذ العشرينات والثلاثينات الماضية، والعلاقات ما بين قيادات المشروع الصهيوني في فلسطين وبين مصطفى البارزاني والد رئيس إقليم كردستان العراق الحالي، مسعود البرزاني، معروفة وموثقة تاريخيًّا منذ الثلاثينات الماضية.

فتلاقي المصالح ما بين مشروعي الكرد والصهاينة في المشرق العربي، حتَّم هذا التلاقي، ولذلك فإنه وبعد ثمانين عامًا، نجد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعلنها صراحةً أنه يدعم “أماني الشعب الكردي وطموحاته في إقامة كيانه المستقل”، ويتكلم صراحةً عن تشابه المشروع الصهيوني والمشروع الكردي.

ما سبق لا ينبتُّ عن القضية الأساسية التي نناقشها في هذا الموضع؛ حيث إن مشروعات التقسيم وتفتيت الكيانات المركزية في المنطقة، كان أحد أهم العوامل التي دفعت تيار الدولة الحالي والذي يقوده التحالف المصري السعودي إلى أخذ جانب المبادرة.

وعلى رأس إجراءات هذه المبادرة، هو التوجه إلى تنحية الولايات المتحدة عن سياقات السياسات الإقليمية، وهو بالرغم من أنه قد يبدو صعبًا مقارنة بموازين القوى، إلا أنه يمكن القول أن القاهرة بالذات، بالتعاون مع أطراف إقليمية أخرى، استطاعت تحقيق ذلك من خلال دمج كلاً من فرنسا وروسيا، كطرف أساسي في مآلات قضايا المنطقة الرئيسية.

طبعًا، ووفق حقائق القوة في عالمنا المعاصر؛ فإنه يصعب تنحية الولايات المتحدة بالكامل عن شؤون المنطقة، ولكن هذا النجاح تحقق – أولاً – بشكل جزئي، وليس بشكل كامل.

وثانيًا، أن نجاحه يعود في جانب كبير منه، إلى المفصل الزمني الذي اختارته الأطراف الإقليمية والقوى الأخرى التي تخوض صراع مصالح ونفوذ ضد الولايات المتحدة، وعلى رأسها فرنسا وروسيا، لأجل تحقيق ذلك، وهو العام الأخير في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما؛ حيث لا تكون الإدارة الأمريكية – وفق سوابق حالة تاريخية – بكامل حريتها في الحركة في المجالَيْن الداخلي والخارجي.

وهو ما يبدو في أمور أخرى، داخلية حتى، مثل رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، لترشيح أوباما للقاضى ميريك جيرلاند، لمنصب رئيس المحكمة العليا الأمريكية بدلاً من القاضي المحافظ أنتونين سكاليا الذي توفي في فبراير الماضي.

وبالعودة إلى قضية الفوضى والتقسيم، باعتبارها أهم المهددات التي تواجه الدولة القومية العربية منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر في مصر، سوف نجد أنه لم يغِب عن الأدبيات الأكاديمية الغربية في العقود الماضية.

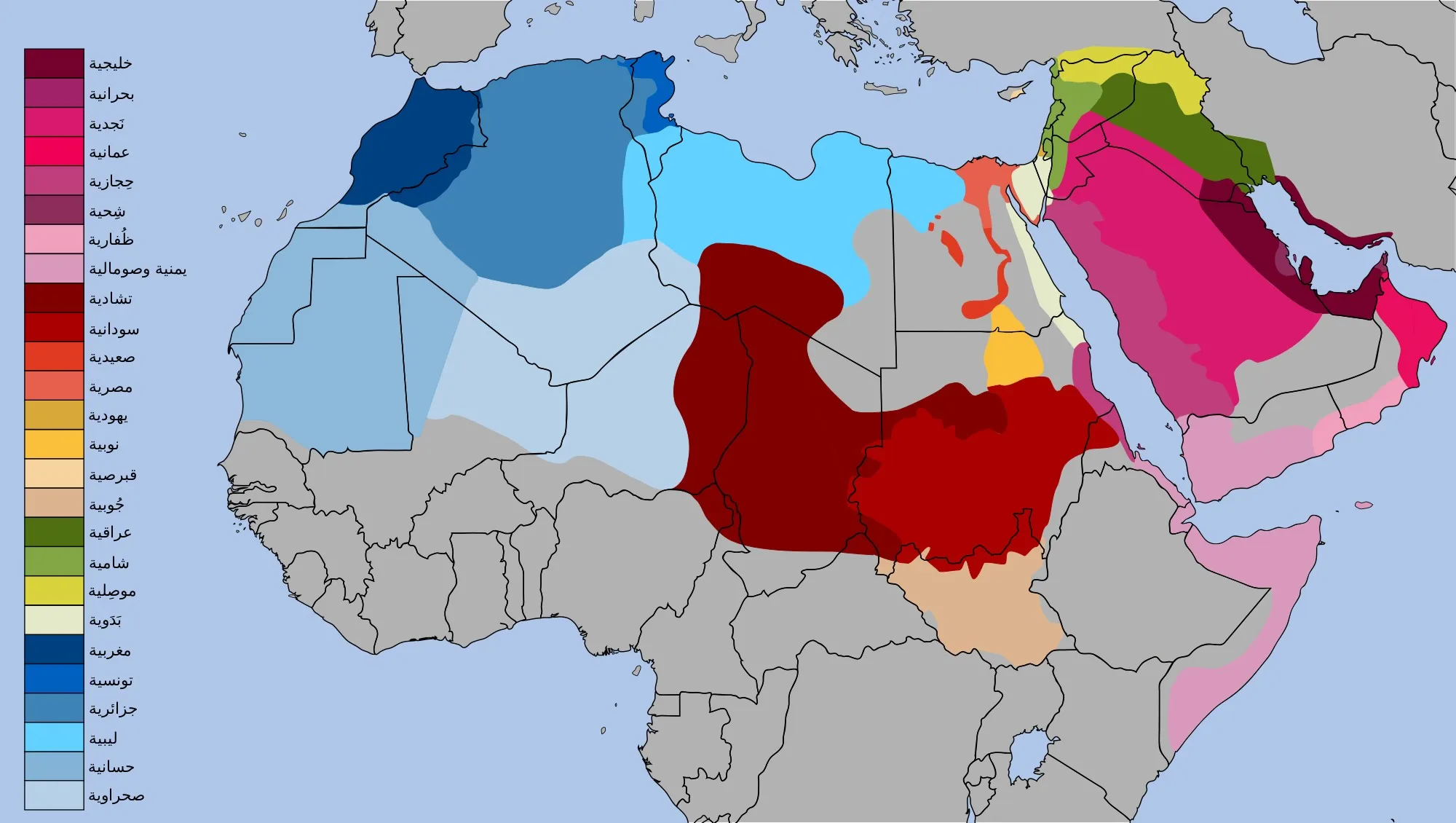

ومن أهم هذه الأدبيات، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا الذي نقول، مقال للكاتب الأمريكي روبن رايت، نشره في النيويورك تايمز الأمريكية، في أكتوبر 2013م ([1])، أرفقها بخريطة جيوسياسية جديدة لخمس من دول المنطقة، وقد أُعيد تقسيمها إلى أربع عشرة دولة على أساس طائفي وإثني.

مقال رايت المنشور تحت عنوان “كيف يمكن لخمس دول أن تصبح 14 دولة”، يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط الجيوسياسية، في تكرار لتنظيرات سبق أن أطلقها المنظِّر الأمريكي الأشهر، برنارد لويس، في الثمانينات والتسعينات الماضية، وأعاد إطلاقها بعد غزو العراق واحتلاله عام 2003م، ورددها وطورها صمويل هنتنجتون، لتصبح بمثابة عقيدة سياسية للمحافظين الجدد ثم الديمقراطيين من بعدهم، فيما يخص السياسات الأمريكية في البلدان العربية والشرق الأوسط.

واستند رايت في مقالته، والخريطة المرفقة بها، إلى قراءة الشكل الظاهري للصراع في العراق وسوريا؛ حيث يُقدَّم الكاتب الأمريكي الأزمة هناك وما يرافقها من صراعات كصراع طائفي إثني له جذوره التاريخية، ويسير ضمن صيرورة تاريخية تفرض نفسها لـ “تصحيح أخطاء وقعت في الماضي”، حسبما قال برنارد لويس من قبل ([2]).

وبطبيعة الحال؛ فإن التطورات الحالية في المنطقة كلها، تشير إلى أن ما قاله رايت لم يكن مجرَّد “تنظير”، وإنما ترديد – بشكل أو بآخر – لنقاشات تمَّت وطرحت في دوائر صناعة القرار الأمريكية!

ولقد زادت النقمة من جانب تيار الدولة الصاعد نسبيًّا في الفترة الراهنة، ودعمته سياسات الجرأة السعودية في عهد الملك سلمان، بعد الخلل الذي حصل في الصومال وليبيا، ومستمر منذ عقود في الأولى، ومنذ سنوات في الثانية، بينما لم يتحرك الغرب لاستعادة الدولة في هذه المناطق والدول، بل وبدا – بالرغم من تحول الصومال وليبيا إلى بؤر خطر إرهابي وأمني واضحة – أن الغرب مستريح لهذه الحالة، حتى ولو هددته جزئيًّا، كما في حالة الملاحة البحرية في الممرات الدولية الحساسة قبالة السواحل الصومالية، أو في حالة موجات التهديد الأمني والهجرة غير المشروعة الصادرة من ليبيا.

ولا يمكن تفسير ذلك، إلا بأن الغرب مستفيد، ووجه استفادته بطبيعة الحال، أن هذه البؤر تؤمِّن تحقيق أهدافه في استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط ومحيطه، لسنوات، وربما لعقود قادمة.

“الإمارات” الجهادية وتهديد سلطة الدولة وحدودها

المهدد الأخطر الآخر أمام الكيانات القومية، ويُعتبر – في حقيقة الأمر – جزءًا من مشروع الفوضى الهدامة الحالي، هو جماعات السلفية الجهادية.

ويتجسد خطر هذه الجماعات في نقطتَيْن أساسيتَيْن، الأولى هي تحديها لسلطة الدولة ممثلة في أجهزتها الأمنية والعسكرية على وجه الخصوص، والثانية هي سعي هذه المجموعات إلى تأسيس كياناتها الجيوسياسية الخاصة على حساب الدولة القائمة بحدودها المتعارف عليها أو ما يُعرف بـ “الإمارات الإسلامية”، على النحو الذي قامت به “داعش” في سوريا والعراق، وتسعى لإقامته في ليبيا وفي تونس ومصر بدرجة أو بأخرى.

ولقد استفادت القوى الكبرى في مشروعها الراهن للتفتيت والتقسيم من وجود هذه الجماعات، بل وهناك تقارير لأجهزة مخابرات في الشرق الأوسط وأوروبا، تشير إلى توظيف الولايات المتحدة لبعض هذه المجموعات، من أجل دعم مشروع التقسيم هذا ومحاربة نفوذ خصومها في الأقاليم المختلفة من الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويستدل البعض على ذلك، باتهامات تُوجَّه للولايات المتحدة بأن سياساتها في المنطقة، تدعم “الإرهاب” ولا تحاربه، ولا يمكن قبول الادعاءات الأمريكية، بأن تنظيم “داعش” الغامض هذا الذي لا يزيد عديد قواته على بضعة عشرات الآلاف، ولا يمتلك أية تكنولوجيا عسكرية حديثة كتلك التي تملكها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي “الناتو”، استطاع الصمود كل الفترة الماضية أمام حرب يخوضها ضده تحالف من سبعين دولة!

كما يستدل البعض على هذا، بالتصعيد المفاجئ لنشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيمات أخرى بايعته أو بايعت “داعش”، مثل “جماعة المرابطون” في الصحراء الكبرى، و”بوكو حرام” في نيجيريا وغرب أفريقيا، في مناطق النفوذ الفرنسي كما تم في مالي وبوركينا فاسو وكوت ديفوار.

ويعيد هذا إلى الأذهان، سلسلة الانقلابات والانقلابات المضادة التي شهدتها العقود الثلاثة الممتدة منذ الثمانينات، وحتى العقد الأول من الألفية الأولى، بين قوى وجماعات تنتمي إلى المعسكر الأمريكي والمعسكر الفرنسي، في بوركينا فاسو ومالي وكوت ديفوار، ودول أخرى في تلك المنطقة التي تحتفظ فيها فرنسا بامتيازات مهمة في مجالات اليورانيوم والنفط.

ويبدو أن “السلفية الجهادية”، أداة أكثر جاذبية بالنسبة للولايات المتحدة؛ حيث لا يكلف الأمر سوى عمليات محدودة التكلفة والقوة البشرية، ولكنها تفعل الأثر الإعلامي والسياسي والاقصادي المطلوب، بشكل مكافئ للانقلابات، التي لم تعد لغة العصر الحديث!

يرتبط، وكما يبدو من السلوك السعودي على وجه الخصوص في هذا الصدد، بمهدد السلفية الجهادية، الجماعات الفوق القومية، ومن بينها “الإخوان المسلمون”، و”حزب الله” اللبناني؛ حيث إن التصعيد السعودي تجاه الإخوان المسلمين، ثم تجاه “حزب الله”، يؤشر إلى وضع تيار استعادة الدولة في المنطقة، للمجموعات التي لها ولاءات فوق وطنية، على قائمة الاستهداف، بقطع النظر عن الجانب القيمي للأمر.

وبالتأمل في المواد التي تتداولها وسائل الإعلام التابعة للدولة، أو مؤيد لها في بلدان مثل مصر والسعودية والإمارات؛ لوجد تطابقًا تقريبًا في وتيرة الخطاب المستخدَم ضد الإخوان، وضد حزب الله، سواء فيما يخص “الاتهامات” بالمسؤولية عن الفوضى الراهنة في الإقليم.

أو أن هذه الأحزاب والجماعات، تستخدم الدين لتحقيق أهداف سياسية – وهو اتهام غير مفهوم في حقيقة الأمر، ولكن لا مجال لتفنيده – أو أنها لا تدين بالولاء لأوطانها – التي هي الأنظمة! – وتلعب لحساب كيانات أخرى مثل الولايات المتحدة في حالة الإخوان المسلمين، وإيران في حالة “حزب الله”.

مهددات أخرى غير تقليدية

رافق المهددات السابقة، حزمة أخرى من المهددات غير التقليدية، من بينها مهددات ذات طابع اقتصادي وسياسي، أتى على جانب كبير من سلطة الدولة ودورها التقليدي، الذي تراجع بالفعل في مصر – على سبيل المثال – قبل الربيع العربي بعقود، بل إن البعض يعزو ثورة 25 يناير 2011م، في جانب من أسبابها، إلى تخلي الدولة على أدوارها التقليدية.

كان لصعود الرأسمالية العالمية، وسيادة قيم السوق، دورٌ كبير في تراجع عائدات الدولة، ومع تراجع أسعار النفط، فقدت الدولة الريعية، كما في بعض دول الخليج، وفي الجزائر، وهي الدول التي تعتمد على النفط والمصادر الأولية في اقتصاداتها، جانبًا كبيرًا من سلطتها كدولة أبوية، وهو ما قاد إلى حالة من التذمر الداخلي، غذَّتها حالة الفوضى الراهنة، واستفادت منها جماعات السلفية الجهادية في حربها ضد الدولة.

وأدى ذلك كله إلى تبني الدول العربية الكبرى “المتبقية” في الوقت الراهن، لسياسات هجومية في طبيعتها، وصلت إلى مستوى إصدار قوائم بالجماعات “الإرهابية”، وفرض حزم من العقوبات عليها، بل والدخول في تحالفات مع قوى كبرى خلاف الولايات المتحدة – وهي جريمة خيانة عظمى في عُرف الأمريكيين – بالإضافة إلى الحروب الساخنة المباشرة، كما في اليمن، وكما يتم من خلال وكلاء في كل من سوريا وليبيا.

بطبيعة الحال لم يشمل هذا المشهد الدول العربية بالكامل، حيث تبقى الجزائر والمغرب وسلطنة عُمان محتفظة باستقلاليتها عن القرار المركزي العربي، الذي يتم رسمه في القاهرة والرياض وأبو ظبي، وكذلك بعيدة عن محاور إيران التي تشمل العراق وسوريا و”بعض” اليمن.

ونختم هذه الورقة بنقاش مهم للغاية طرحه الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، سامي السلامي، في ورقة له بعنوان: “سياسة الحيرة: استجابة الدولة العربية للتحولات الهيكلية في الشرق الأوسط” ([3]) فيما يتعلق بالإطار المستقبلي لهذه الحالة؛ حيث يبقى السؤال الكبير: هل يمكن أن تواجه الدولة العربية خطر الانهيار، كما تم في حالات سابقة مثل الصومال، وسوريا، وليبيا؟ أم ينجح تيار استعادة الدولة الحالي في وقف هذا الدومينو؟

لتساؤله هذا، ولعله كان واقعيًّا؛ حيث لا يمكن لأحد التفكير في تطورات الغد نفسه، وأبسط مثال على ذلك، القرار الروسي المفاجئ بالانسحاب من سوريا، حيث قاد لنتائج لم تكن في الحسبان.

ولكن السلامي حذر من أن الدولة العربية معرضة لخطر الفشل – وهو خطر له مقاييسه المعتمدة، ويعني عجز الدولة عن القيام بوظائفها على مختلف المستوىات، وفشلها، خلال فترات متقطعة، في السيطرة على جزء من إقليمها، رغم وجود سلطة سياسية – إذا ما استمرت مجموعة من الظروف قائمة.

ومن بين هذه الظروف، استمرار حالة القمع، وغياب التوزيع العادل للثورة والسلطة؛ حيث إن ذلك سيقود بكل تأكيد إلى المزيد من عوامل التوتر الداخلي، ولاسيما بين الفئات المهمشة اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، والتي لا يمكن لأية مؤامرة خارجية أن تنجح في إحداثها، ما لم تتوافر بذورها في الداخل.

كما أن هناك خطرًا آخر، وهو وجود مجموعات ذات مطالب ونزعات انفصالية، في العديد من الدول العربية، مثل الأكراد في شمال سوريا والعراق وجنوب تركيا، والقبائل في الجزائر، والصحراء الغربية في المغرب، والشيعة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

إذًا؛ فتيار استعادة الدولة يملك الحل، لو قام بشكل من أشكال الإصلاح، وقتها سوف تعالج المشكلات التي قادت إلى الفوضى الحالية نفسها، أما البديل فسيكون الانهيار، وهو ما يعني غياب السلطة الحاكمة نفسها، مع فقدانها السيطرة على الدولة بالمعنى الجيوسياسي، مما يقود إلى تفتتها، ووقوع بعض أجزاء منها تحت سيطرة الجماعات الجهادية، وهو ما سوف يقود إلى المزيد من الفوضى في الإقليم!

([1]). راشد، عامر: التنظير لإعادة تقسيم البلدان العربية من برنارد لويس إلى روبن رايت، الرابط

([2]). المصدر السابق.

([3]). مجلة “السياسة الدولية”، مؤسسة “الأهرام”، عدد 203، يناير 2016م، ملحق “تحولات استراتيجية على خريطة السياسة الدولية”، ص.ص30:25