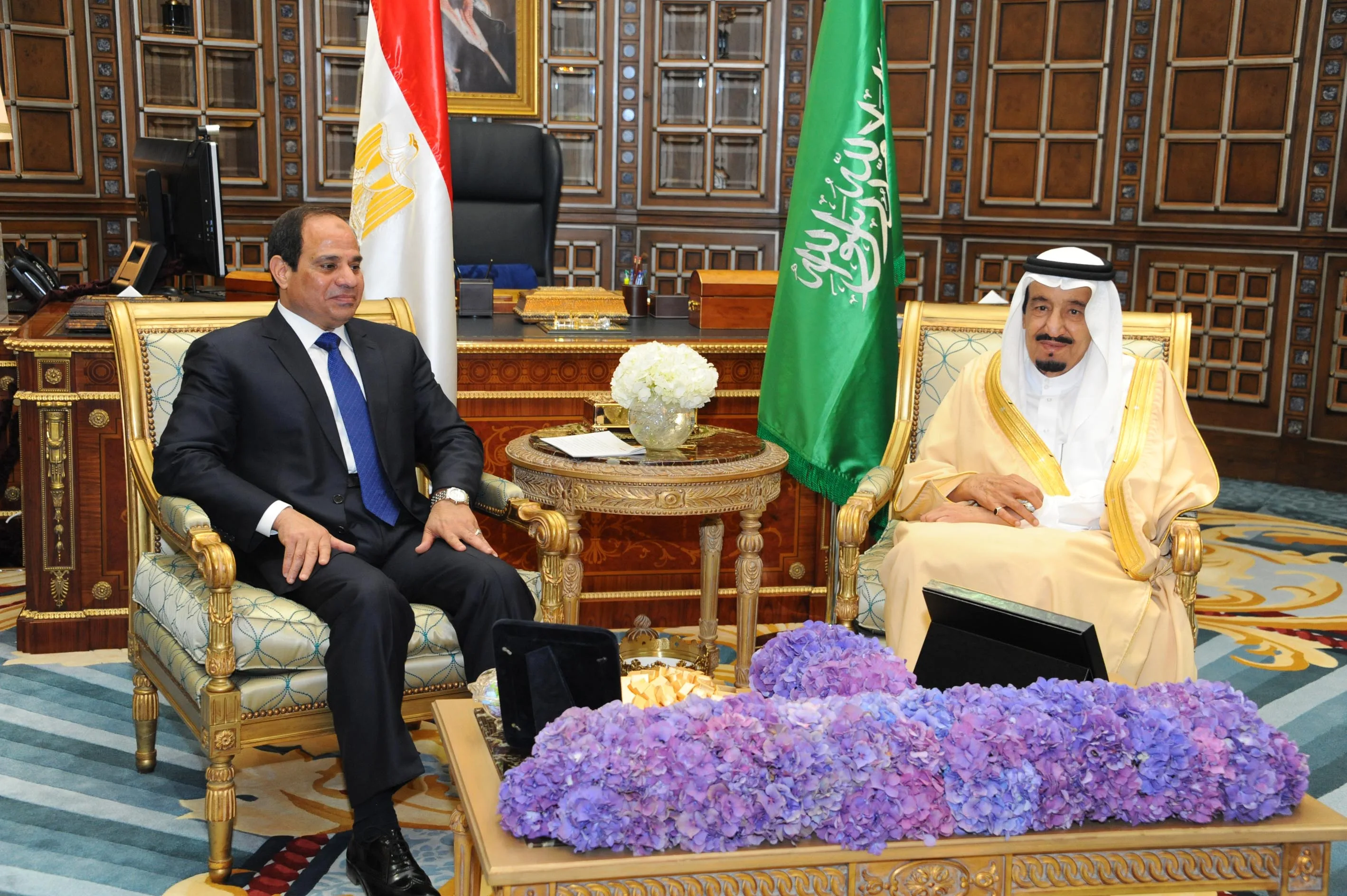

قبل أيام، عقد مجلس التنسيق السعودي المصري، جلسة في العاصمة السعودية الرياض، تزامنت مع زيارة قام بها وفد قانوني وفني سعودي، بقيادة اللواء دكتور، عبد العزيز بن إبراهيم الصعب، رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية، بشأن مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتَيْن في البحر الأحمر، شمال خط عرض 22 شمال خط الاستواء؛ حيث خط الحدود الدولية الجنوبية لمصر مع السودان.

جلسة مجلس التنسيق السعودي المصري، كانت الخامسة للمجلس، وانتهت بالتوقيع على اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين كل من الصندوق السعودي للتنمية، وشركة “أرامكو”، وبين الهيئة المصرية العامة للبترول، واتفاق آخر بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة حوالي 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، ووزارة الاستثمار في مصر.

أما زيارة الصعب إلى القاهرة، كانت الثانية له، بعد زيارة أولى له في ديسمبر الماضي، من أجل تعيين الحدود البحرية بين البلدين، على كامل المنطقة الممتدة بطول البحر الأحمر، “حتى” خليج العقبة، و”حتى” هذه هنا، لها أهمية كبيرة سوف نراها فيما بعد.

مجلس التنسيق السعودي المصري، أصدر في نهاية جلسته الخامسة بيانًا حرص على أن يذكر فيه ضرورة أن يتم إنجاز بقية المهام الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس، في نوفمبر 2015م الماضي، الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، و”كذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وأن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدَيْن، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية الشقيقة المقررة في بداية شهر أبريل 2016م”.

هذا التأكيد أو الربط من الجانب السعودي بين الاتفاقيات المتعلقة بالجوانب التنموية والاقتصادية، وما تفرضه من التزامات مالية على الجانب السعودي، رهين بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين.

وتعكس هذه العبارات في بيان المجلس، في نهاية جلسته الخامسة، طرفة سياسية لو صحَّ التعبير، وهي أن الحلفاء لا يثقون في بعضهم البعض، وأن الرياض تتحسب من القاهرة؛ أن تقوم بـ”توريطها” في حزمة مشروعات، لا يكون في مقدور السعودية التراجع عنها أمام الرأي العام، بينما لا توقع مصر، لاعتبار اعتراضات أوساط أمنية وعسكرية لها تأثيرها على القرار الرسمي المصري في هذه الأمور، على مفردات الاتفاق الحدودي، الذي يمس بعض الاعتبارات المتعلقة بترتيبات تأمين الحدود البحرية بين البلدَيْن في بعض المناطق ذات الحساسية للترتيبات الدفاعية المصرية.

إضاءات أولية!

بداية، هناك بعض الأمور الواجب التأكيد عليها بشأن الاتفاق المصري السعودي لترسيم الحدود البحرية، أولها وأهمها، أن الأمر لا يخص بحال من الأحوال أية محاولة سعودية لحل الأزمة مع السودان بخصوص مثلث حلايب وشلاتين؛ خلافًا لما ذكرته بعض وسائل الإعلام ومراكز البحوث، التي سارعت دون أخذ جانب الحذر الواجب، إلى التأكيد على أن “الملك سلمان سوف يتوسط بين مصر والسودان، لحل أزمة حلايب وشلاتين” خلال زيارته المقبلة إلى القاهرة.

الاتفاق المصري السعودي المزمع التوقيع عليه، يعترف بمصرية حلايب وشلاتين، لأنه يتضمن “كل” المياه الإقليمية المشتركة بين البلدَيْن في البحر الأحمر، شمال خط عرض 22، وهو ما يتضمن ضمنيًّا مثلث حلايب وشلاتين، المتنازع عليه بين مصر والسودان، وهذا ما اعترضت عليه أوساط سودانية.

واعتراض الأوساط السودانية، هو استغراب أكثر منه اعتراض؛ لأن المفترض أن الرياض قد تعهدت للخرطوم قبل فترة، بالعمل على المساعدة في حسم الخلاف الحدودي بين مصر والسودان في هذه المنطقة التي تسيطر عليها القاهرة فعليًّا.

وبناءً عليه؛ فقد أقدمت الخرطوم على خطوة إرسال قوات برية إلى اليمن، لتكون بذلك هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة خارج مجلس التعاون الخليجي، التي تقوم بهذه الخطوة.

الأمر الآخر غير الواضح في الاتفاق، هو مصير الجزر السعودية في خليج العقبة، والتي قدمتها الرياض في الخمسينيات والستينيات لخدمة المجهود الحربي المصري في الحرب مع إسرائيل.

فالاتفاق يخص المنطقة البحرية الممتدة من خط عرض 22 “إلى” أو “حتى” خليج العقبة، ولكن لم يتم فيما رشح وتسرب عن محتوى أو مضمونم الاتفاق، هل “إلى” أو “حتى” هذه، تتضمن الخليج أم تقف عند حدود الخليج.

فوفق الخرائط الملاحية المصرية الرسمية؛ فإن هذه الجزر، ومنها صنافير وتيران؛ تدخل “في” إطار خليج العقبة، كما أن بعض هذه الجزر، أقرب إلى السواحل المصرية منها إلى السواحل السعودية.

قضايا مهمة حول الاتفاق

يرتبط هذا الاتفاق، والذي تصر الرياض على التوقيع عليه قبل زيارة الملك سلمان إلى مصر – بالمناسبة، وصل هذه الأيام وفد سعودي إلى مصر، للتحضير للزيارة المتوقعة في الرابع من أبريل المقبل –؛ يرتبط بعدد من الأمور الواجب التأكيد عليها.

أول هذه الأمور، أن الاتفاق المزمع يعود في جذوره إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، وتحديدًا إلى العام 2010م، عندما أصدرت الرياض مرسومًا لتحديد خطوط الأساس البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة، وفي الخليج العربي.

في حينه أصدرت القاهرة إعلانًا، وضعته طرف الأمم المتحدة، وذكرت فيه أن خطوط الأساس المذكورة في المرسوم الملكي الذي صدر عن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في ذلك الوقت، في المناطق المقابلة للساحل المصري، في مياه البحر الأحمر “شمال خط عرض 22 الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر”، لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدَيْن”.

هنا فلا مجال لحديث البعض – كما هي العادة – عن مسؤولية ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، وتأثيراتها في صدد إضعاف الدولة، بما أدى إلى هذه الحالة من التشتت في قضايا تمس الأمن القومي المصري.

الأمر الآخر المهم في هذا الاتفاق، يتعلق بقضية قديمة تم إهالة التراب عليها من جانب كلٍّ من الرياض والقاهرة لاعتبارات سياسية، وتتعلق بالأساس بالتحالف الاستراتيجي الذي أسسه كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك، والملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، بعد عودة العلاقات بين مصر والدول العربية في العام 1989م.

تتعلق تلك القضية بالمصادر النفطية التي ظلت السعودية تستغلها في البحر الأحمر، من خلال خط تنقيب غير رسمي، لا تعرف عنه مصر أيَّ شيء، ولا تعترف به بالتالي، ولكنها تقع في المياه الاقتصادية المصرية، في البحر الأحمر.

في التسعينيات اكتشفت السلطات المصرية هذا الأمر، وبعملية سرية، قامت البحرية المصرية بقطع خط التنقيب هذا، بينما اكتفت القيادة السياسية بعدم إثارة الموضوع، أو طلب تعويضات من الرياض، عن استغلالها لهذه المصادر طيلة حوالي أربعين عامًا.

هذا الموضوع هدد وزير الخارجية المصري في ذلك الوقت، عمرو موسى، بإطلاقه على الملأ، إذا ما أصرت السلطات السعودية في ذلك الوقت، على طلب بتسليم مصري قتل خمسة من السعوديين، كان بينهم أمراء صغار السن، اغتصبوا زوجته، وهرب مع أسرته من السعودية، قبل أن يتم اكتشاف الواقعة.

السؤال المهم في هذا الشأن، هو هل سوف تذهب هذه المصادر النفطية إلى السعودية؛ فتسقط مطالب مصر بالتعويض، أم سوف تظل في حوزة مصر، ولكنها، ولنفس الأسباب والاعتبارات السياسية؛ سوف تسقِط مصر مطالبها بالتعويض؟!

وهن ثمَّة ملاحظة يجب أن يتم وضعها في الحسبان، وهي أن كل ما دفعته وقدمته السعودية لمصر في مرحلة ما بعد الانقلاب؛ لا يساوي 20 بالمائة من التعويضات المطلوبة، والتي تقدر بحوالي خمسين مليار دولار بأسعار التسعينيات.

في الإطار السابق، تطرح مشكلة جزر صنافير وتيران، على أهميتها بالنسبة للقوات المسلحة في خطط الدفاع القومي المصرية، وكذلك مصادر النفط التي تقع في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر، حال تضمنها الاتفاق الجديد، مشكلة أخرى تتصل بسياسات تعامل الأنظمة المتعاقبة على الحكم في مصر منذ الخمسينيات وحتى الآن، فيما يتعلق بمصالح الأمن القومي فيما يتعلق بالحقوق المصرية في المياه الإقليمية والاقتصادية، ودور السياسة في توجيهها.

شؤون أمن قومي.. أم سياسات أنظمة؟!

تفتح القضايا السابقة النقاش حول عدد من الأمور المرتبطة بسوابق حالة تاريخية، حديثة ومعاصرة، تتعلق بممارسات الأنظمة العسكرية التي توالت على حكم مصر، منذ ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952م، وحتى الآن، والكيفية التي تتعامل بها مع بعض الأمور شديدة الارتباط بقضايا الأمن القومي، ولاسيما في أبسط معانيه، تلك المتعلقة باعتبارات السيادة على التراب الوطني، وحقوق الدولة في مواردها السيادية.

أساس هذه المشكلة، بنظر البعض، كانت سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي أسس لثقافة الوحدة العربية، وأنه بالتالي، يمكن تقديم بعض التنازلات في هذا الأمر، باعتبار ما سوف يكون من وحدة اندماجية، وهي إما رؤية مثالية، أو كانت بالفعل أحد أخطر أخطاء عهد عبد الناصر، فعلى أبسط تقدير، وحتى لو كان مشروع الوحدة العربية ممكنًا؛ فلم يكن ليتصور أحد أن يحدث في عهد عبد الناصر، لأنه على أبسط تقدير، لم تكن كل الدول العربية قد نالت استقلالها بعد.

كما أن سياسات ومواقف عبد الناصر في هذا الملف، لم تتوقف عند مستوى التخلي عن واحة جغبوب لليبيا، أو عدم حسم ملف حلايب وشلاتين مع السودان، أو ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؛ حيث إن مشكلة حدود المنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط، تعود إلى فترة عبد الناصر، بسبب علاقاته القوية في ذلك الوقت مع الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث، الذي كان يساند دعوات التحرر التي يقودها عبد الناصر.

هذه المناطق، للأسف، هي من أغنى المناطق بمصادر الطاقة والمصايد.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت ثروات هائلة بالفعل من الغاز الطبيعي، تقدر قيمتها بحوالي 220 مليار دولار، في مناطق كانت من المفترض أن تكون تحت السيادة المصرية في مناطق المياه الاقتصادية المصرية الخالصة، شمال دمياط، ولكنها في الوقت الراهن تحت السيادة القبرصية والإسرائيلية، وهي تحديدًا حقول “أفروديت” القبرصي، و”ليفاثان” و”شمشون” الإسرائيليَيْن، والتي تعدت احتياطاتها من الغاز الطبيعي، نحو 1.22 تريليون متر مكعب.

وتقع هذه الحقول فى السفح الجنوبى لجبل يدعى “إيراتوستينس”، غارق أسفل مياه البحر، وكان من المعروف تبعيته لمصر منذ عهد الفراعنة والإغريق، في فترة تعود إلى مائتي عام قبل الميلاد.

وما حدث هو أن مصر عقدت اتفاقية مع قبرص اليونانية عام 2004م، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن، وتم فيها تقسيم المياه الاقتصادية بين الطرفَيْن بالتساوي، وهو ما أدى لاحقًا إلى أن تقوم كلٌّ من لقبرص وإسرائيل باستغلال حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها فيما بعد، بالرغم من أنها، وطبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لسنة 1982م، تقع داخل المياه الاقتصادية المصرية.

وهنا ثمة بعض التوضيحات المهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع.

في العام 2010م، أعلنت إسرائيل عن اكتشافها لحقل ليفاثان العملاق، وفي يناير 2011م، أعلنت قبرص اليونانية، اكتشاف أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتقدر مبدئيًّا بنحو 27 تريليون قدم مكعب، بقيمة 120 مليار دولار، فيما سُمِّى بـ”البلوك- 12″، من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنيرجي، وأطلقت عليه اسم حقل “أفروديت”.

هذا البلوك يقع في السفح الجنوبي لجبل “إراتوستينس” المشار إليه.

ولذلك، وفي حينه، أقام السفير إبراهيم يسري، صاحب قضية إيقاف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل في عهد مبارك، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الأدارى لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، لأنها أعطت كذلك – ضمنًا – لإسرائيل، لمَّا رسَّمت حدود المياه الاقتصادية لمصر في البحر المتوسط، ملكية “ليفاثان”، و”شمشون”.

وأبعاد هذه الحقول كالآتي (المياه الاقتصادية الخالصة بموجب القانون الدولي هي 200 كيلومتر):

أولاً: “أفروديت” القبرصي:

– 190 كيلومترًا من دمياط في مصر

– 235 كيلومترًا من حيفا في فلسطين المحتلة عام 1948م

– 180 كيلومترًا من ليماسول في قبرص اليونانية.

ثانيًا: “ليفاثان” الإسرائيلي:

– يبعد مسافة تتراوح بين كيلومترَيْن وكيلومترَيْن ونصف شرق حقل أفروديت.

– 235 كيلومترًا من آخر نقطة ساحلية إسرائيلية.

– 190 كيلومترًا من دمياط.

ثالثًا: حقل شمشون الإسرائيلي:

– يبعد عن الساحل الشمالي لبحيرة المنزلة 114 كيلومترًا.

– يقع على مسافة أبعد من ذلك عن آخر نقطة ساحلية إسرائيلية.

ومما يدل على أن الأمر فيه تفريط؛ أن الجزء الجنوبي من سفح الجبل المشار إليه، وفيه حقول الغاز تلك، كانت يدخل ضمن نطاق امتياز حقل مصري باسم “نيميد”، وأن الحكومة المصرية، عام 1999م، منحت امتياز التنقيب فيه واستغلاله لشركة “رويال داتش شل” الهولندية البريطانية.

وفي 16 فبراير من العام 2004م، أعلنت “شل” عن اكتشاف احتياطات من الغاز الطبيعي في بئرين على عمق كبير في “شمال شرق البحر الأبيض المتوسط”، وأن الشركة ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف، ولمدة أربعة أعوام، وتهدف إلى تحويل المشاريع المكتشفة إلى حقول منتجة.

وبالفعل قامت شركتا “شل مصر”، و”بدر الدين”، وهي شركة مشتركة بين “شل” والهيئة المصرية العامة للبترول، قامتا بأعمال الحفر عام 2004م، ولأعماق تصل إلى 2400 متر تحت سطح البحر، عند هذه المنطقة، ولم تعترض قبرص في حينه على ذلك.

إلا أن شركة “شل” انسحبت من هذه المنطقة، في مارس 2011م، من دون أسباب مقنعة؛< حيث إن الغاز موجود بالفعل.

وتكشف الخرائط أن حدود حقل “نيميد” المصري، الذي انسحبت منه شركة “شل” تنطبق مع حدود حقل “بلوك- 12” القبرصي، والذي “أفروديت” جزءًا منه.

وحتى في ذلك الأمر؛ فإن مصر، بمقتضى الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص عام 2004م، واتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية بين الدول، الصادرة عام 1982م، فإن “تراكب مواقع الثروات الطبيعية في البحار يستلزم توزيع الثروات على الدولتين الجارتين بالمناصفة”، وهو ما لم تطرحه مصر أصلاً.

هذه الأبحاث قام بها الباحث المصري، الدكتور نائل الشافعي، اعتمادًا على نصوص الاتفاقيات الدولية وتلك الموقعة بين مصر وقبرص، وكذلك عقود التنقيب الخاصة بالشركات المختلفة المشار إليها.

إسرائيل بما قامت به، وفق هذه النصوص، تخل باتفاقية السلام الموقعة مع مصر عام 1979م، لأن هذه الاتفاقية تنص على التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يحقق التكامل بينهما، بينما إسرائيل تسرق الحقوق المصرية بالفعل.

إلا أن الأسوأ لم يأتِ بعد؛

ففي العام 2012م، قام مجلس الشعب المصري، الذي انتُخب بعد ثورة يناير، بفرض القانون الدولي فيما يتعلق بالحدود البحرية لمصر في البحر المتوسط، ولكن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قام في سبتمبر 2014م، بالموافقة على اتفاقية إطارية تم التوقيع عليها بين مصر وقبرص، في نهاية العام 2013م، بشأن “التعاون” في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط، أعادت الأوضاع إلى اتفاقية 2004م.

والسبب بطبيعة الحال، هو مناكفة تركيا في أحد أهم ملفاتها للأمن القومي الإقليمي، وهي حقول الغاز في المتوسط والأزمة القبرصية!

وكل ذلك، ومصر تعاني من أزمة طاقة لا مثيل لها في تاريخها، وتستعين في ذلك إما بالهبات الخليجية، أو بشراء “غازها” الطبيعي من الحقول التي سيطرت عليها إسرائيل وقبرص اليونانية!.

ما سبق ليس خروجًا عن الموضوع الرئيسي لهذه الورقة؛ حيث إن الأمر يرتبط ببعضه ارتباطًا وثيقًا.

فمن خلال هذه السوابق التاريخية، والتي هي من بين أهم مقاييس التحليل السياسي؛ فإنه يمكننا التنبؤ، وبكل يقين، أن هناك عملية تفريط أخرى جديدة مقبلة عليها الدولة المصرية، فقط لاعتبارات سياسية بحتة، وضيقة، زمنيًّا وفيما يخص المصلحة المتحققة منها؛ حيث تفرط الدولة في مصادر ثروات هائلة، هي من حق الأجيال القادمة، وعائداتها تفوق ألف مرة من أي دعم يأتي من الرياض أو غير الرياض!