كان بإمكاننا تفادي كل ذلك.. كل تلك الدماء والجراح والاعتقالات.. كل ما جرى منذ الثلاثين من يونيو.. لو أن مُرسي ببساطة قرر الدعوة لاستفتاء ورضخ لمطالب الشارع.. أو لنرجع قليلًا إلى الوراء ونقول إن كل المآسي التي نعيشها منذ الانقلاب كان يمكن تفاديها لو أن الإخوان نجحوا في الإدارة وقدموا إنجازات حقيقية اجتماعية واقتصادية.. وحصلوا على مزيد من الشعبية في الشارع المصري تقيهم وتقينا كل ما جرى.. فكُل ما حصل ببساطة ليس حصيلة أخطاء الثوار أو تآمر الحرس القديم للدولة.. ولكنه حصيلة انعدام كفاءة الإخوان إداريًا واستئثارهم بالسُلطة..

تجسد الكلمات المكتوبة أعلاه عقيدة راسخة لدى الكثيرين، من الثوار الإسلاميين وغير الإسلاميين على السواء، فعلى اختلاف مواقفهم من الجماعة الآن، بدءًا من التضامن التام معها في محنتها وحتى الشماتة بل ومناصرة النظام الجديد، يعتقد كثيرون أن كفاءة الإخوان في حُكمهم الذي لم يتجاوز عامًا واحدًا كان يمكن أن تنقذ الثورة المصرية وتقينا كل ما جرى على مدار الأعوام الثلاثة الماضية تقريبًا، وأنهم لو نجحوا في خلق توافق بدلًا من الرغبة في الاستئثار بالسلطة لربما وقف الثوار بجانبهم في رابعة العدوية كحُكّام شرعيين للبلاد.. بيد أن هناك علامات استفهام كثيرة في الحقيقة حول صحة تلك الاعتقادات من عدمها.. هل الكفاءة الإدارية والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية كفيلة بالتمكين لثورة؟

***

ثماني سنوات من الإنجازات غير المسبوقة على مستويات عدة اقتصادية واجتماعية بين عامي 2003 و2011، توّج بها لولا دا سيلفا مسيرته كمناضل وسياسي، أو هكذا كان يظن حين أعلن عدم نيته خوض انتخابات الرئاسة مجددًا في 2015، وهو ما يسمح به الدستور الذي يتيح الترشح أي عدد من المرات على ألا تكون هناك ثلاث فترات متتالية، وذلك رُغم امتلاكه شعبية هائلة حينئذ تجاوزت 80% كانت كفيلة بتعزيز قوته، وربما سمحت له بمصارعة أقطاب النظام القديم التي كان يعلم أنها لا تزال موجودة في صفوف القضاء وبعض أجنحة الجهاز الإداري، وكذلك في شبكات السلطة الإعلامية والمالية البرازيلية، والتي تمثل شركة جلوبو الإعلامية أشهرها بامتلاكها 60% من الإعلام البرازيلي كُلِه، وهي شركة ترعرعت في ظل النظم العسكرية التي حكمت البرازيل حتى منتصف الثمانينيات، ومعروفة باتجاهها اليميني والمعادي لحزب العمال الذي ترأسه لولا.

كان لولا حريصًا للغاية ألا يبدو بمظهر الحاكم المستبد أو الديكتاتور، وحريصًا كذلك على صورته كإصلاحي وصل لسُدة الحكم بعد نضال يساري طويل، وهو وصول حققه عبر صناديق الاقتراع، والتي ظلت نزيهة لمرات متتالية على مدار العقدين الماضيين، بشكل جعله على يقين تام بأن عقارب الساعة لن تعود للوراء أبدًا في البرازيل، وأن حرس الدولة القديم لا يمكن أن يقوم بانقلاب على الطريقة الكلاسيكية بالدبابة، وبالتالي فإنه ليس بحاجة لقبضة حديدية إن جاز القول ليضرب بها رجال النظام القديم حتى وهُم في مراكزهم، وهي مراكز أصبحت الآن تحت رحمة الصندوق كما ظن لولا.

لكن الصندوق في الحقيقة بحد ذاته يقع تحت رحمة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن السيطرة عليها بالكامل أولًا، وتملك شبكات القوة والنفوذ التأثير عليها ثانيًا.

***

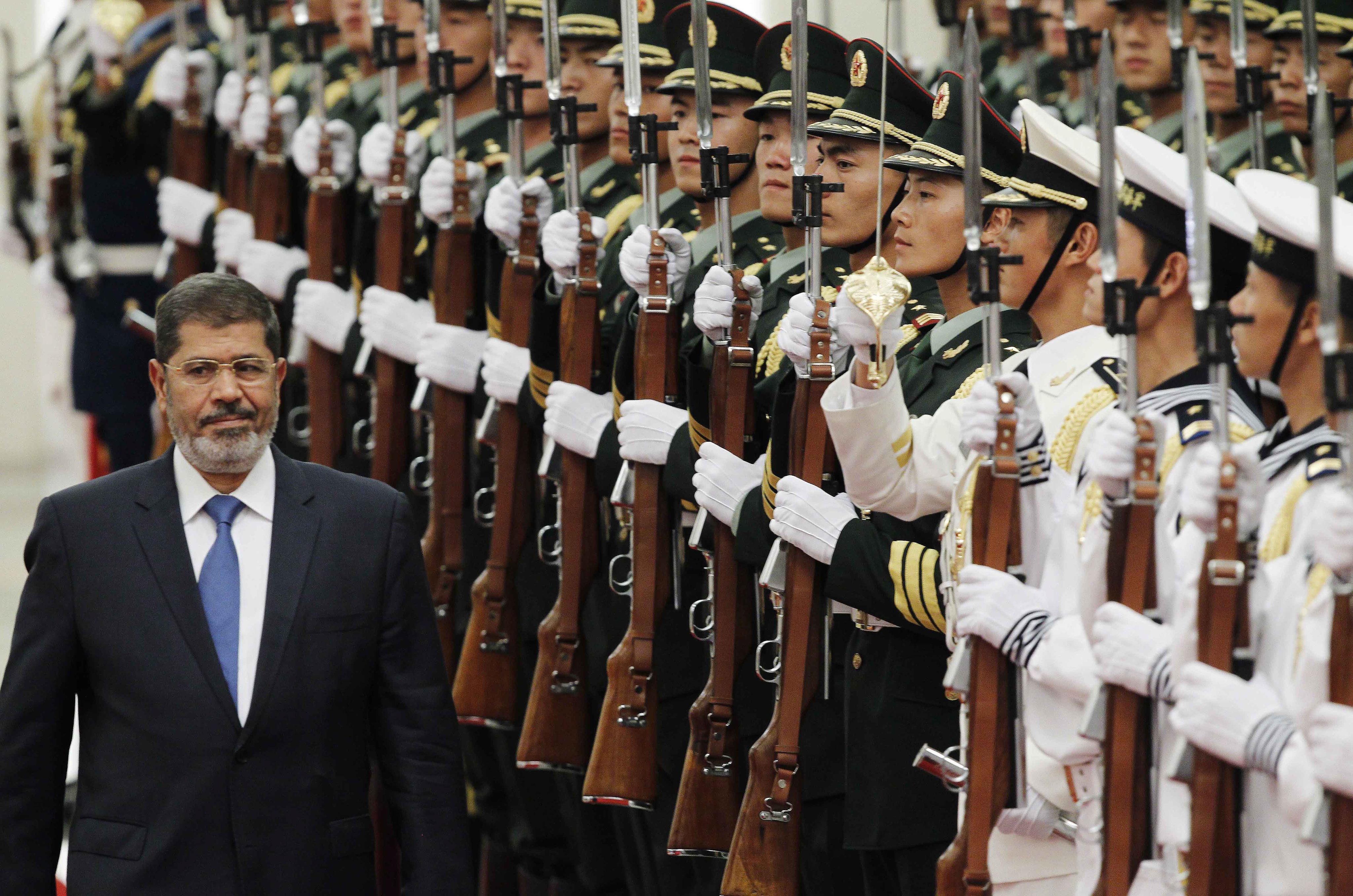

أردوغان بعد الادلاء بصوته في إحدى الانتخابات التركية

تستمر منابر الإعلام الغربية هذه الأيام في تسليط الضوء على تدهور “مؤشرات” الحريات في تركيا، فالقضاء يعاني من “تدخل سافر” من جانب السلطة التنفيذية، وحرية الإعلام لم تعد كما كانت حتى مطلع العام 2012، وأردوغان ببساطة أصبح شخصًا آخر غير الرجل الإصلاحي الذي تعوّدت صُحُف الغرب التغني بنموذجه والبديل المُعتَدل الذي يطرحه، بل وصار في يوم وليلة حفيدًا لسلطوية عبد الحميد الثاني، ونصيرًا لإرهاب داعش بالتغاضي عن نشاطاتها وشبكاتها المالية تحت الطاولة، ومؤيدًا لحركات الإسلام “المتطرف.”

بضعة سنوات قليلة فقط هي التي دفعت أردوغان للتحول من “لولا” تركيا إلى نموذج أقرب لبوتين، وهي سنوات شهد فيها قيام القضاء بتحريك قضايا فساد عام 2013 ضد حكومته كانت إحداها قضية متعلقة بالالتفاف حول العقوبات الإيرانية لتبادل الغاز مع إيران ليس أكثر عبر وسيط إيراني-أمريكي في تركيا، وهي قضية رُفعِت علامات استفهام كثيرة حول توقيت ظهورها، لا سيما بعد تظاهرات جَزي التي سبقتها بأشهر قليلة في صيف نفس العام، والتي تعامل معها بأردوغان بالاصطدام المباشر وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ومطاردة المتظاهرين.

خلال العامين الماضيين، بدأت حملة شاملة لـ”تطهير القضاء” كما سماها أردوغان لطرد عناصر تابعة لحركة كولن يعتقد حزب العدالة والتنمية أنها غير نزيهة وغير مُستقلة في الواقع، وأنها تقوم بتحريك القضايا وفق أجندتها الخاصة، وهو ما دفع أردوغان بنفسه، وهو ضحية السلطة العسكرية سابقًا، إلى الإفراج عن الكثير من قيادات الجيش المُعتقلة على خلفية قضايا مُلفقة في معظمها عام 2008 عن طريق نفس العناصر التابعة لكولن داخل القضاء، وهي عناصر كانت متحالفة معه وأرادت تنحية العسكر من المشهد بأي شكل، وهو ما اعتقد معه ربما أنه من المفيد بقاءها داخل سلك القضاء سابقًا، لكن ما جرى عام 2013 أثبت العكس تمامًا، وهو أن وجود “قُطب” داخل القضاء ليس بأمر صحي، لا علماني ولا إسلامي، وبالتوازي مع تلك الجهود بالطبع انطلقت اتهامات “تقويض استقلال القضاء” من المنابر الغربية ضد حكومة العدالة والتنمية.

أثبت العام 2013 في تركيا أيضًا أن الصناديق هشة للغاية بوجه تحالفات النُخَب القديمة، والتي لا يتيح الصندوق الوصول لمعاقلها في القضاء والإعلام، وإلغاء المميزات التي حصلت عليها على مدار ثمانين عامًا، بل وقدرتها بنفسها على استغلال مبادئ “حرية الإعلام” و”حقوق الإنسان” و”حق التظاهر” لترسيخ سلطانها وحماية رجالها، والتأثير بالسلب فعليًا على عملية التحول الجارية ضدها وضد مصالحها ولو بادعاء الحرية والديمقراطية، وهو ما نراه بوضوح في تصريحات وكالة دوغان للإعلام، الإمبراطورية الإعلامية الأكبر في تركيا، والتي تشكلت على مدار ثمانين عامًا من انحياز النظام الواضح تجاه تيار واحد، وهي إمبراطورية تعاني الآن من عملية “تقليم أظافرها” من جانب الحكومة التركية، والتي تتَهم بدورها بمهاجمة حرية الإعلام.

في نفس الوقت انقلبت خطط أردوغان تمامًا، وقرر خوض سباق رئاسة الجمهورية عام 2014 وتحويل النظام للنظام الرئاسي المعروف بقوة السلطة التنفيذية، وصار رئيسًا بالفعل في نفس العام ليتسلم زمام سلطاته كرئيس على الدستور البرلماني القديم، وهو ما يعطيه حق تعيين مناصب قضائية وتعليمية كثيرة، قبل أن يحوّل النظام برمته إلى النظام الرئاسي كما يريد، أو كما يحاول، ولا نعرف هل ستُجدي محاولاته أم لا.

***

“لقد نكزوني بالعصا كما يُنكز الكلب.. وها أنا الآن أعلن ترشحي مجددًا للرئاسة في 2018،” هكذا صرخ لولا في وجه مؤيديه منذ أسابيع بعد أن قرر القضاء البرازيلي فتح ملف قضية فساد شركة بتروبراس البرازيلية، والمهيمنة على استخراج وتصدير النفط البرازيلي، وهي شركة اعتمد لولا على أرباحها جزئيًا لخلق معجزته الاقتصادية، ولكنها تتعثر الآن بسبب هبوط أسعار النفط، وهو ما أحدث تعثرًا غير متوقع في مسيرة خليفته الرئيسة ديلما روزيف، مما أعطى فرصة سانحة لرجال النظام القديم في القضاء لفتح بعض الملفات، والتي لم يثبت حتى الآن ضلوع ديلما أو لولا فيها بشكل مباشر، ولكن وقوعها في ظل رئاستهما أحدث الأثر المطلوب في شارع تتراجع فيه بالفعل شعبية حزب العمال نتيجة تأثر الاقتصاد السلبي بتراجع أرباح بتروبراس.

هو نفس القضاء الذي جامله لولا “الإصلاحي” يومًا ما بتخليه كرئيس عن صلاحية تعيين نائب عام تعزيزًا لاستقلال القضاء، بعد أن كان التعيين سابقًا من مهام الرئيس البرازيلي، ولعل لولا نادم اليوم، ليس فقط على لينه مع القضاء البرازيلي، ولكن على عدم استغلال شعبيته للترشح في 2015 والمضي قدمًا في ترسيخ سلطان حزبه التنفيذي، وهو سلطان لربما جعل الحزب اليوم أقل هشاشة في وجه الثورة المضادة الواضحة ضده، وهي ثورة مضادة تتضح معالمها من التغاضي عن استدعاء شخصيات ضالعة بشكل مباشر في قضية الفساد المرفوعة ضد دليما، فقط لأنها محسوبة على التيار اليميني الذي سيخلفها، في عملية انقلاب ناعمة واضحة ومكتلمة الأركان تزيح ببساطة رئيسة مُشتبه بفسادها، مقابل دخول رئيس فساده مُثبت على الورق، وهي عملية تتمتع بالطبع بغطاء إعلامي كبير من جانب شركة جلوبو ومنابرها الصحافية والتلفزيونية.

كان الانقلاب حتميًا في البرازيل في الحقيقة، فموازين القوى أتاحت حدوثه، ولكنه انتظر فقط هبوط شعبية الحزب الحاكم الذي لا ينتمي لدوائر السلطة التقليدية بعد أن أتى به الصندوق، وهو انتظار استمر طويلًا من 2003 حتى 2015؛ 12 عامًا ظل فيها الانقلاب ممكنًا نظريًا وعمليًا حتى تحقق بالفعل بعد كبوة اقتصادية، وهي سنوات لم ينتبه لولا خلالها لتلك الإمكانية معتقدًا أن الكفاءة الإدارية والنجاحات الاقتصادية كفيلة بتغيير معادلة القوة داخل السلطة نفسها، أو أنها ربما تغني عملية الثورة الإصلاحية الجارية عن تغيير تلك المعادلة من الأساس، ولكنه كما اتضح لاحقًا كان مُخطئًا.

***

في الوقت المناسب، وفي أوج شعبيته، قلب أردوغان الطاولة وقرر تولي الرئاسة وتغيير النظام السياسي كله، بالتزامن مع محاولات الانقلاب الناعمة التي لا تزال جارية، ولكنها تعاني من ضعف واضح نتيجة إصرار أردوغان في مواجهتها، تارة عن طريق خلق خطاب يشرعن ذلك، مثل “تطهير القضاء من عناصر الدولة العميقة” وغيرها من مصطلحات، وتارة عن طريق فرد عضلاته بشكل مباشر واحتجاز بعض الصحافيين المعارضين لبضعة أيام للتحقيق في تسريبات من داخل الدولة لا نعلم حتى الآن كيف توصلوا لها.

يرونها معركة ضد حرية الإعلام واستقلال القضاء، ويراها العدالة والتنمية معركة ضد ما تمثله شبكات المنظومة القديمة في السلك القضائي والساحة الإعلامية، وهي معركة تتطلب على ما يبدو استخدام السلطة التنفيذية بشكل سافر، وهو استخدام في الحقيقة ينافي المبادئ الدستورية بشكل واضح ويُحرِج كثيرًا الرجل “الإصلاحي” الذي دخل السلطة عام 2002، ولكنه تنافي يعوّض ما كانت “ثورة” حقيقية على غرار الثورة الإيرانية لتُحدثه بالفعل.

لا يمكنك تفادي “لا دستورية” الثورة إذن لتحييد شبكات السلطان القديم وضربها، فإما ثورة شاملة لا دستورية مثلها مثل كافة الثورات على غرار النموذج الإيراني، وإما إصلاح مرحلي فقط تتبعه مرحلة سلطة تنفيذية تتجاوز الدستور كذلك، لكن التخندق في الإصلاح الإداري والتمسك بالصندوق لا يحيّد أبدًا شبكات النظام القديم، وكل ما هنالك أنه يؤخر فقط عملية الانقلاب، ويجعلها أكثر نعومة و”شياكة” ربما في المستقبل، لتتم عن طريق تحالف القضاء والإعلام بدلًا من العسكر بشكل مباشر.

***

سجالات كثيرة خُضناها كانت في الحقيقة مضيعة للوقت، خاصة بين فصيلي الثوري الإسلامي وغير الإسلامي، فالأول يتهم الثاني بالـ”ضلوع” في 30 يونيو دون أن يُدرك أن فصائل الثورة التي شاركت في 30 يونيو كلها لا تُسمن ولا تُغني من جوع، وأن مشهد 30 يونيو كان ليكتمل من دونهم بما في ذلك الانقلاب وما تلاه، وأن سعادة الدبلوماسي المرموق المحسوب على “التيار المدني” كما يُسمى حين ظهر بين قيادات الجيش العسكرية والأزهر والكنيسة الدينية في بيان 3 يوليو لم يتجاوز دوره سوى “حبة كرز” على رأس كعكة مجهزة مسبقًا، وهي حبة كرز سرعان ما ألقيت إلى القمامة حين بدأ التهام الكعكة.

على الناحية الأخرى يتهم هذا الفصيل الثوري الإسلاميين بأنهم لو “اتفقوا” معهم وأحسنوا الإدارة لنجحوا في إنقاذ البلاد، وأنهم هُم كفصيل كبير وثقيل المسؤول عن فشل الثورة، والتي لا تزال تتمرجح بين كونها ثورة نظريًا من المفترض أن تحقق ما حققه الإيرانيون، وبين خطاب الإصلاح الأردوغاني والمستوعب مرحليًا لمصالح المنظومة القائمة، لكن الحقيقة هي أن الفشل لا يكمن في “غباء الإخوان” كما يسميه هؤلاء، والذي يلقى اليوم لولا نفس مصيره رغم ذكائه وإنجازاته، ولكن يكمن في حالة التأرجح تلك أولًا، وثانيًا في الاعتقاد بأن المسار الديمقراطي وحده هو كنز الكنوز، وثالثًا وأخيرًا، وهو الأهم، في الاعتقاد بأن أهداف الثورة يمكن أن تتحقق بدون مرحلة “لا دستورية” أيًا كان شكلها.

لعل الإخوان قد أدركوا تلك النقطة الأخيرة حين قرروا استصدار الإعلان الدستوري في نوفمبر، لكن التوقيت كان متأخرًا تمامًا لإدراك حقيقة كتلك، والتي لربما أفادها أن يرشحوا شخصًا غير ذي صلة بالإخوان مع الوقوف خلفه كما دعاهم البعض، كما أن التحول فجأة من خطاب إصلاحي إلى إعلان بهذا الشكل في وقت خسر فيه الإخوان الجميع كان خطوة شبه مستحيلة، علاوة على أن الجماعة لم تمتلك أي قوة حقيقية تتجه بها إلى المسار “اللادستوري” عن طريق السلطة التنفيذية بعد شهور قليلة في السلطة اتسمت بالتخبط ولم تتمكن فيها أصلًا من ترسيخ وجودها فيها كما فعل أردوغان.

***

تتبادر إلى الأذهان أسئلة كثيرة حول نموذج المسار الثوري السريع الإيراني، أو نموذج الإصلاح الذي تتبعه مرحلة لا دستورية تُحدث فعليًا أثر الثورة على شبكات القوة في الداخل، لكن من الواضح أنه على من أراد القيام بثورة أن يختار مسارًا واحدًا منهما، كما يبدو أيضًا أن اختيار المسار الثاني يستتبع رصيدًا يمتد لسنوات يتمكن معه صاحبه من امتلاك زمام الجهاز التنفيذي بالكامل إن تسنى له ذلك، وهو أمر ليس بيسير، ويطرح أسئلة حول جدوى “25 يناير” والتي كان من المفترض أن توفّر علينا كل ذلك، لا سيما وأن من تصدر لتبني المسار الثاني بعد الثورة المصرية لم يملك أي خطة واضحة لإنجاح المسار الثاني الطويل.

خلال الأيام المقبلة سنرى ما سيُسفر عنه الحراك داخل مصر، وكذلك التطورات السياسية في البرازيل والتي سيفيدنا كمصريين متابعتها، ولكن الواضح هو أن المسارين متاحان حتى الآن، وأن أي فصيل سيتصدر لواحد منهما عليه أن يعي فقط حسابات القوى ويضع خريطة واضحة لتحقيقه ليس أكثر.