حازت السجون المصرية ألقابًا عديدة، أطلقها عليها معتقلون نشطاء أو منظمات حقوقية، التركيز فيها يذكر بمآساة حقيقية تعد جريمة إبادة متعمدة تمارسها الأجهزة الأمنية بحق السجناء سواء المعتقلين على ذمة قضايا رأي أو قضايا جنائية.

الحياة في السجون سميت بـ “الموت البطئ”، وحازت أساليب إدارات السجون في التعامل مع المحتجزين لديها على لقب “حاصد الأرواح”، أما السجون ذاتها فكانت من أبرز ألقابها “عنابر الموت”، و”مقابر الأحياء”، ولن تجد مبالغة في تلك الألقاب حين تتعرف على المآسي التي واجهها السجناء داخل السجون التي أفضت بحياة وصحة وعمر آلاف.

أصدرت مبادرة دفتر أحوال للأرشفة والتوثيق والأبحاث في إحصاءاتها إلى أنه كل يومين تقريبًا تقع حالة وفاة جديدة داخل السجون المصرية، وذلك على مدار الخمس سنوات الأخيرة، تحديدًا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وحتى نهاية أبريل 2016 المنصرم، بعد تسجيل المبادرة نحو 834 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز المصرية، موزعين على نحو 204 مكان احتجاز. هنا

فبالترتيب التنازلي للأرقام، فإن عهد عبدالفتاح السيسي كان الأكثر دموية، حيث لقي نحو 344 شخصًا حتفهم داخل السجون، تلاها فترة الـ 18 يومًا إبان الثورة المصرية في 2011، حيث قتل نحو 189 شخصًا داخل مقرات الاحتجاز المختلفة، ثم عهد عدلي منصور، أي الفترة التي أعقبت انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى تقلد السيسي لمنصب رئيس الجمهورية بنحو 149 واقعة، وأخيرًا جائت فترة عهد المجلس العسكري في الفترة مابعد الثورة وحتى تولي مرسي، وأيضًا فتر حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وذلك بنحو 76 ضحية في كل من العهدين.

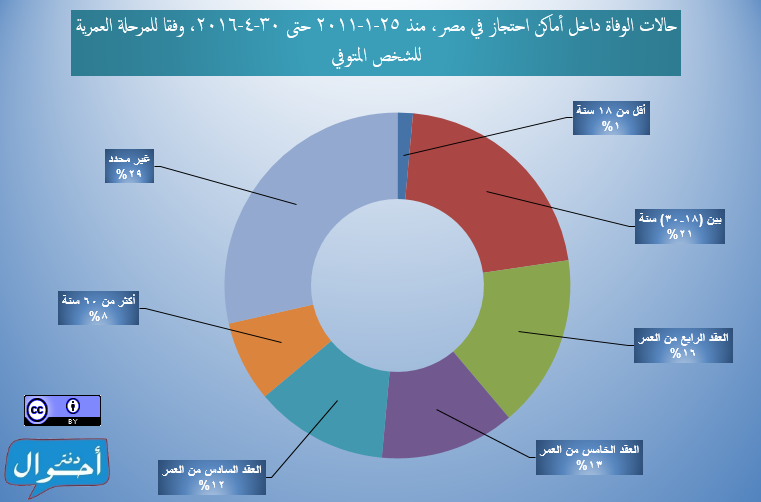

الكارثي في الأمر أن تلك الانتهاكات التي أفضت إلى موت كل هؤلاء الضحايا لم يسلم منها حتى الأطفال القصر، فتشير الإحصائية إلى رصدها لوفاة 12 فتى تقل أعمارهم عن 18 عامًا، و117 من فئة الشباب بين 18 و30 عامًا، و135 في العقد الرابع من العمر، و105 في العقد الخامس، و104 في العقد السادس، و36 ممن تجاوزت أعمارهم الستين عامًا، وكان من بين هؤلاء الضحايا نحو 9 من الإناث، 6 منهن في فترة ما بعد الانقلاب.

المبادرة التي اعتمدت في إحصاءاتها بنسبة 72.42% على مصادر من جهات رسمية، أكدت أن 5% من الوفيات راحوا بعد أقل من 24 ساعة من الاعتقال، و11% آخرين لقوا حتفهم في أقل من أسبوعين، أما بحسب الوضع القانوني للمتوفين، فكان 34% منهم رهن الحبس الاحتياطي، و23% محكوم عليهم بالسجن من شهور إلى أكثر من 3 سنوات، فيما تعرض 2% منهم لاختفاء قسري، و1% ماتوا قبيل الإفراج عنهم.

في الواقع، فذلك الرقم الذي رصدته المبادرة مرعب للغاية، فهو يعني أن ما يزيد عن 800 أسرة مصرية تضررت بشكلٍ مباشر بفقدان أحد أبنائها وربما عائلها بسبب ظروف احتجاز مزرية أو إهمالٍ طبي أو تعذيب، كما أن أكثر من 800 شخص لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعيدًا عن عوائلهم وأحبائهم، في مكانٍ أجبروا على دخوله، بالتأكيد لم يتمنوا يومًا أن يجدوا أنفسهم داخله.

حتى باتت أماني البعض أن يموت ميتةً طبيعية حوله أسرته تودعه باكيةً كما هو مرسومٌ في الأذهان عن لحظات الوداع الأخيرة، وربما هذا المشهد أقل قسوةً من أن تصل مكالمة إلى أسرة معتقل تفيدهم بفقدان عزيزهم للأبد، بعد أن كان لديهم أمل في رؤيته بعد فترة تطول أو تقصر، لكن الأمل كان موجودًا بأن تعود الحياة إلى طبيعتها بعد خروج نجلهم أو عائلهم المعتقل، ومن شدة القسوة أن بعض هذه المكالمات تجىء بعد أيامٍ من موت الضحية، وكأن حق الأسرة في معرفة مصير ابنها المعتقل سلب منها كذلك.

غالبًا ما تخالف الرواية الرسمية للدولة الروايات التي تصدر عن أسر الضحايا أو الجهات الحقوقية أو غيرها، ولسنا هنا في صدد الحديث عن مدى كذب الرويات الرسمية التي طالما ما تظهر مخالفتها للحقيقة، لكن حتى رغم ذلك فقد تحدثت الروايات الرسمية عن وجود شبهات جنائية في وفاة كثير من الضحايا داخل أماكن الاحتجاز، والنموذجين الغالبين لتلك الشبهة يكون إما بالإهمال الطبي، أو التعذيب.

بحسب الإحصائية ذاتها فإن نحو 29% من المتوفين كانوا مرضى بأمراض السرطان والقلب والكبد والمخ، وكذلك أمراض السكر والضغط والشيخوخة والأمراض الصدرية، وبحسب منظمات حقوقية متابعة لأوضاع السجون، فيوجد أكثر من 5000 معتقل يحتاجون لتوفير رعاية صحية عاجلة، وبحسب متابعاتي للأوضاع الإنسانية في السجون فهناك مئات الأشخاص وربما آلاف قد تدهورت أوضاعهم الصحية داخل السجون بشكلٍ واضح.

صور المعتقلين التي تلتقط لهم بعد شهور من الاعتقال هي أبسط دليل على تردي أوضاعهم الصحية داخل السجون، حيث يظهرون فيها بجلدٍ باهت اللون على عظم، وشعرٍ شائب، وأجسادٍ هزيلة تتساند كي تستطع الوقوف، فبعض المعتقلين أصيبوا بأمراضٍ جلدية وصدرية نتيجة تكدس عشرات الأشخاص في الزنزانة الواحدة التي غالبًا لا يكون بها مصدر للتهوية، مع منعهم من التريض والخروج للشمس واستنشاق الهواء، كما أنه جراء الطعام والمياه الملوثين ويقدمون بكميات قليلة تنقصها فيتامينات أساسية لنمو الجسد والعظام، بالإضافة إلى إصابة معتقلين بأمراض هشاشة العظام والفشل الكلوي وأمراض الكبد والقلب والسرطان والنقرس وضغط الدم، وغيرها، وأدت بعض هذه الأمراض لإصابة معتقلين بالعمى والشلل وبتر الأطراف.

الجريمة الأكبر ليست فقط في تعمد الأجهزة الأمنية منع الخدمات المعيشية الأساسية للمعتقلين وتدني مستوى النظافة داخل السجون، وعدم تطبيق العزل الطبي للمرضى أصحاب الأمراض المعدية والخطرة لتعمد إصابتهم بتلك الأمراض، بل أيضًا في تعمد السلطات منع تقديم أية رعاية طبية ربما تنقذ هؤلاء الضحايا مما أصابهم.

فلا مشافي مجهزة داخل السجون، وغالبًا لا توجد أدوية أو أطباء داخلها وبالطبع لا أجهزة وأدوات طبية، وإن وجد الدواء يكون نوعًا أو نوعين من المسكنات يعطيها الطبيب لكل الأمراض، وإن وجد الطبيب غالبًا ما يكون منتميًا للجهاز الأمني أكثر من انتمائه لمهنته الإنسانية – الطب -، ويعامل المعتقلين بشكل بالغ السوء ويتوعدهم بالموت، أو ألا يكونوا أهلًا بالخبرة في المجال الطبي، لا يستطيعون تشخيص المرض لوصف الدواء أساسًا، أما الأدوات والأجهزة فنادرًا ما توجد، وإن كان غير ذلك فلا تكون معقمة وصالحة للاستخدام.

وعن توسلات الأهالي لإدخال الدواء لذويهم وعشرات الجنيهات التي تدفع رشاوى غالبًا ما تبوء بالفشل، حتى إن بعض الحالات التي استطاعت أسرها إدخال الأدوية لها لا يظهر عليها تحسن، ويرجع ذلك غالبًا للتشخيص الخاطئ للحالة المرضية أو ربما لإصابة المعتقل بأكثر من مرض لم يتعرف عليه بعد.

وكذلك طلبات النقل التي قدمها آلاف المعتقلين لمشافي خارجية على حسابهم الشخصي لإجراء جراحات عاجلة ولتلقي الرعاية الطبية لا تلقى غير الرفض في غالب الأحيان، إما من المحاكم والنيابات، أو من إدارات السجون وأماكن الاحتجاز، أو من الاثنين معًا.

الوسيلة الأخرى الأسهل التي تتخذها إدارات السجون منهجًا للتخلص من السجناء بسرعة أكبر هي التعذيب، فآليات التعذيب الممارسة والتي عرفت بأسماء وأشكال عديدة هي الأخرى، لا تمارس من أجل نزع اعترافات فحسب، أو لمجرد إذلال وكسر أنفس المحتجزين، فهي تمارس بشكلٍ دوري منذ لحظة دخول المعتقل لمركز الشرطة أو السجن، وحتى يخرج منه – لحسن حظه – حيًا، أو ميتًا كما خرج المئات قبله، كما تمارس وكأن هؤلاء البشر فئران تجارب ليختبر الضباط أيما أسهل طريقة تحقق ألمًا أكبر وموتًا أسرع، ويظهر تعمد قتل المحتجزين في رفض تقديم أية رعاية طبية لمداواة جروحهم التي تنجم عن التعذيب، حتى أفضت في بعض الحالات إلى الإصابة بشلل أو بتر وقصور أعضاء، وحتى عقب ذلك لا يتم رحمتهم من وسائل التعذيب البشعة تلك، مع تهديدات بأن تكون نهاية حياتهم على أيدي ملوك الموت أفراد الأجهزة الأمنية.

بين سطور كل جملة كتبت هنا آلاف القصص والمآسي لأناس – كبار وشباب، نساء وأطفال – لم ولن تسع الكلمات لوصف وتجسيد معاناتهم ومعاناة الأسر التي فقدت أبناءها في غياهب السجون، ومع كتابة تلك السطور هناك ضحايا جدد تحت رحمة جلادهم الذي ليست لديه أي رحمة، ربما يصبحون أرقامًا لإحصاء جديد عن المرضى أو المعذبين أو القتلى في السجون، لكل منهم مآساة تؤكد مدى جرم وانعدام إنسانية وآدمية الأجهزة الأمنية في مصر.