الحكم العسكري: محطات من زراعة الطائفية في مصر

وقعت اشتباكات طائفية في قرية كرم بمركز أبو قرقاص في محافظة المنيا جنوبي مصر. الأحداث اندلعت على خلفية غير طائفية في بدايتها لكن سرعان ما تحول الأمر إلى مشكلة بين المسلمين والأقباط المسيحيين في البلدة.

الوقائع مختلف فيها بشكل كبير حيث خرجت روايات عدة من القرية حول الأحداث التي أسفرت عن حرق وتخريب 7 منازل بالقرية مملوكة لمواطنين مسيحيين، وأصيب شخصين أيضًا في الاشتباكات، بعدما تردد وجود علاقة عاطفية بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة، أدت إلى هروب الشاب من القرية.

المجموعات الغاضبة من أهالي السيدة المسلمة قامت باقتحام منزل الشاب المسيحي وسرقته ثم اشعال النيران فيه، وكذلك قاموا باعتداءات على أربعة منازل مجاورة وإشعال النيران فيها جزئيًا.

مصادر إعلامية مصرية نقلت عن شهود عيان تطور الأمر إلى قيام المتعدين بتجريد سيدة مسيحية مسنة (والدة الشاب المسيحي الهارب) من ثيابها أمام حشد كبير بالشارع، وقد وصلت قوات الأمن إلى هناك، وقامت بالقبض على ستة أشخاص منهم، حيث تباشر الآن التحقيق معهم، ولكن هذه الرواية بتفاصيلها محل خلاف بين أطراف عدة.

حادث جنائي، ما الذي حوله إلى الطائفية؟

يصنف حقوقيون الحادث في بدايته على أنه حادث جنائي متعلق بعادات وتقاليد المجتمعات في صعيد مصر، إذ أن الحادث كان منحسرًا في بدايته بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة، وتطور بعد ذلك ليطال مواطنين مسيحيين بالقرية بحرق منازلهم دون أن يكون لهم أي دخل بالأحداث أو أية علاقة قرابة بالشاب المتسبب في الأحداث.

لذا معالجة هذه الأمور بالصورة الطبيعية تكون من خلال إنفاذ القانون بحق المعتدين والسير في إجراءات قانونية بحتة لا علاقة لها بدين الطرفين، إلا أننا في الحالة المصرية نجد أن أجهزة الأمن المصرية تتعامل منذ اللحظة الأولى مع الحادث بصفته “حادث طائفي” يحتاج لمعالجة أمنية سياسية وليست قانونية.

دائمًا ما تلجأ الأقليات بصفة عامة إلى التحالف مع النظام والسلطة ظنًا منها أن حمايتها ستكون بيد السلطان

ومن جانب آخر تتدخل المؤسسة الدينية المسيحية بصفتها ممثل للمسيحيين ومتحدث رسمي باسمهم، ليخرج بيان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يقول إن البابا تواضروس يتابع الأمر مع القيادات السياسية والأمنية، وإنه دعا إلى “ضرورة ضبط النفس والتعقل والحكمة والمحافظة على السلام الاجتماعي والعيش المشترك.”

وكذلك خرجت إدانة من مؤسسة الأزهر في بيان تعليقًا على ما وقع من أحداث جاء فيه إن “أبناء مصر نسيج واحد لا يجب أن تؤثر فيه أفعال آحاد الناس ممن لا يحكمون عقولهم عند نشوب خلافات قد تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة.”

بهذه الصورة تحول الأمر من مجرد واقعة جنائية بحتة إلى دائرة الطائفية، إذ أن الكنيسة في مصر دائمًا ما تعول على حل مشاكل المسيحيين عبر التحالف الضمني مع النظام والسلطة، وليس عبر إنفاذ القانون، ليتحول الملف المسيحي في مصر إلى علاقة بين الكنيسة وأجهزة الأمن.

التعامل بروح الأقليات

دائمًا ما تلجأ الأقليات بصفة عامة إلى التحالف مع النظام والسلطة ظنًا منها أن حمايتها ستكون بيد السلطان، وذلك عن طريق ترسيخ مميزات للأقلية ورسم خطوط وأطر للتعامل مع أزماتهم تحددها أجهزة الأمن، وليست بصفتهم مواطنيين.

على الرغم من ذلك لم يستطع هذا التحالف بين النظم العسكرية والكنيسة أن يحمي المسيحيين كما توقعوا، وظلت النظم العسكرية زارعة للطائفية بشكل كبير لإحكام السيطرة على الطائفة وممثلها الرسمي

وفي الحالة المصرية نجد ذلك ظاهرًا بقوة في طبيعة العلاقة بين النظام والكنيسة، حيث تصر الكنيسة على تمثيل المواطنيين المسيحيين أمام النظام “شعب الكنيسة”، رغم أن الدستور المصري والقوانين تعطي كامل الأهلية للمواطن المسيحي أن يعبر عن نفسه دون واسطة الكنيسة.

وعلى صعيد النظام يعمل على استمرار التحالف بهذا الشكل كضمانة للسيطرة على فئة داخل المجتمع، بل وترسيخ هذا التحالف بالفزاعات المختلفة، التي يقوم النظام من خلالها بتوصيل الرسائل إلى هذه الطائفة أنه بدون التحالف مع السلطة بقائكم ووجودكم في خطر.

ومن هنا أتت إشكالية المسيحيين في مصر بشكل مزودج مع النظم العسكرية المتعاقبة على حكم البلاد، حيث قاما الطرفان بالاتفاق الضمني على هذا النسق من التعامل على مر التاريخ، وهو ما حول كافة أزمات المواطنيين المسيحيين الاجتماعية والسياسية إلى مشكلات بصبغة طائفية يستفيد منها هذا التحالف ويترسخ أكثر فأكثر.

وعلى الرغم من ذلك لم يستطع هذا التحالف بين النظم العسكرية والكنيسة أن يحمي المسيحيين كما توقعوا، وظلت النظم العسكرية زارعة للطائفية بشكل كبير لإحكام السيطرة على الطائفة وممثلها الرسمي، وهو ما حال دون اندماج المسيحيين بصورة كاملة داخل المجتمع، وقد أفرز ذلك عوارض أخرى مجتمعية.

محطات من تحالفات زراعة الطائفية في مصر

هذا التحالف الذي نتحدث عنه بين النظم العسكرية في مصر والمؤسسة الدينية الكنسية، هو بالتحديد أحد أكبر عوامل زراعة الطائفية على مر التاريخ، حتى أن هذه النظم التي حولت الكنيسة إلى “دولة” ترعى شؤون المواطنين المصريين المسيحيين بالاتفاق مع الأجهزة الأمنية، جارت على حقوق المواطنة بالنسبة للمسيحيين.

أتت إشكالية المسيحيين في مصر بشكل مزودج مع النظم العسكرية المتعاقبة على حكم البلاد، حيث قاما الطرفان بالاتفاق الضمني على هذا النسق من التعامل على مر التاريخ

ففي عهد الناصري الذي أتى بعد نهاية الحقبة الملكية في مصر تم تهميش الأقباط ومنعهم من تولي أي مناصب حساسة في الدولة دون أي سبب وجيه داخل دولة عبدالناصر التي يصنفها البعض على اعتبار علمانيتها.

حيث كان العرف داخل التشكيلة الوزارية في هذا الوقت التي تضم 18 وزارة أن تشمل جميعها وزير قبطى واحد عدا وزارة صدقى سليمان عام 1966 لم تضم أى قبطى وكانت حقائب التموين والمواصلات هى المخصصة لهم، وهو نظام كوتة يهمش من الأقباط وينتقص من أهليتهم بالفعل.

وقد كتب الباحث هاني نسيرة عن ذلك في ورقة تتحدث عن الطائفية قبل وبعد الثورة المصرية قائلًا: “لجأت حكومات الثورة- منذ عهد عبد الناصر- إلى تعيين عشرة من أعضاء مجلس الأمة، كانوا يختارون من بين المسيحيين، كما تم اللجوء إلى تعيين بعض المسئولين من التكنوقراط المسيحيين في الوظائف الكبيرة، بالإضافة إلى تحديد نسبة للمسيحيين في الكليات العسكرية وفي كلية الشرطة.”

وأضاف: “وبهذا يكون النظام الناصري قد أرسي دعائم المحاصصة الطائفية السياسية غير الدستورية والتي لا نزال نعيش تطبيقاتها حتى الآن وقد تصل عبثيتها في توزيع المناصب على الطوائف إلى درجة تخصيص بعض الوزارات بشكل شبه دائم للمسيحيين مثل وزارة الهجرة أو وزارة البيئة، وهو تقليد سار عليه السادات ومبارك فيما بعد… وفي حين أسس عبد الناصر للتمييز الطائفي والجمود السياسي جاء عهد السادات ومبارك لينشطا الاشتباك والفتنة الطائفية بامتياز!”

الاشتباك في عهد السادات

هذا المفهوم الطائفي الذي انطلق في عهد عبدالناصر ظهرت تجلياته في عهد السادات بسنوات الاشتباك الطائفي والاصطدام بين الدولة و “دولة الكنيسة”، حيث تعددت وقتها الأحداث الطائفية ذات الصدى مثل أحداث الخانكة وأحداث الزاوية الحمراء.

كما اعترضت الكنيسة على قوانين تشريعية جديدة أبرزها كان مشروع قانون حد الردة، وقد بدء ظهور في ذلك الوقت ايضًا ما يُعرف باسم “أقباط المهجر” الذين بدأوا في انتقاد نظام السادات الذي وضع في دستور عام 1971 فى مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة ومبادىء الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع.

وقد اصطدمت الدولة رسميًا حينها بدولة الكنيسة برئاسة البابا شنودة الذي عزله السادات وأمر بتشكيل لجنة لإدارة شئون الكنيسة عام 1981.

كل هذه التطورات كانت نتاج وضع الكنيسة الجديد كقوة سياسية ممثلة للأقباط أمام النظام، في الوقت الذي بدأت فيه تتصاعد الأحداث الطائفية التي اعتمدت الدولة في حلها على تحالفها القديم مع الدولة الكنسية، لكن لسوء الحظ حدث النزاع بين السادات والكنيسة فكانت سنوات الاشتباك.

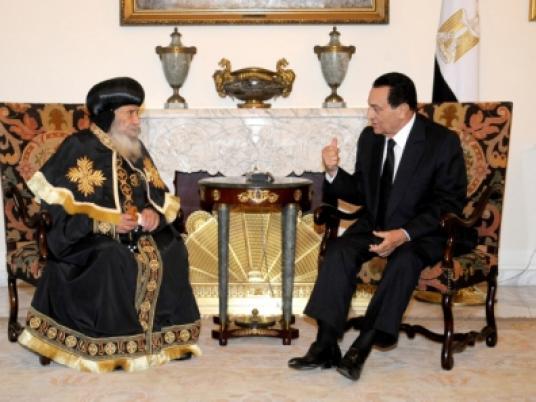

تكريس التحالف في عهد مبارك

استمرت الأحداث الطائفية في العهد المباركي بل تضاعفت، لكن النظام أصلح علاقته بالكنيسة وأعاد تعيين البابا شنودة في منصبه -كرئيس لدولة الأقباط-، واستلمت الكنيسة بشكل كامل ملف المسيحيين بعيدًا عن الدولة وبالتنسيق مع جهاز أمن الدولة “الأمن الوطني حاليًا”.

وفي هذا العهد رسخ الجانبان تحالفهم الطائفي، ورغم ذلك لم تنجح الدولة ولا الكنيسة في حماية المجتمع من العنف الطائفي، وأصبح المعدل السنوي لحوادث العنف في مصر حتى يناير 2010 يبلغ 53 حادثًا ذا صبغة طائفية سنويا، أي بمعدل حادث كل أسبوع، توزعت بين 17 محافظة من أصل 29 محافظة مصرية، وتراوحت بين حادث واحد مثل محافظة الشرقية وبين 21 حادثا في محافظة المنيا.

واستمر النظام في عملية ترضية النخب القبطية ومساعدتها في إحكام سيطرتها على ما يُعرف بـ “شعب الكنيسة”، بل وقمع أي حراك مسيحي داخلي يدعو إلى فك الارتباط بين النظام والكنيسة.

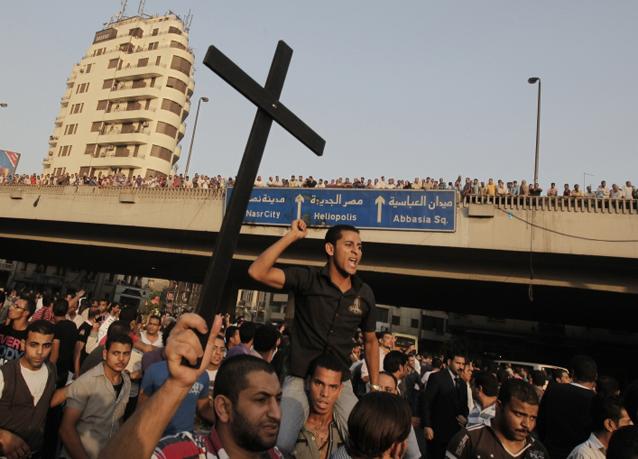

المجلس العسكري يسحق المسيحيين بنفسه

جاءت ثورة يناير وتحرر معها كل شئ في مصر، وأعطت للأقباط هامشًا للتمرد على الكنيسة التي وقفت مع نظام مبارك لآخر لحظة، ثم جاء عهد المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد ثورة يناير.

وجاءت أحداث ماسبيرو التي أثبتت للأقباط أنهم مهما تحالفوا مع الأنظمة العسكرية والدولة لن توفر لهم الحماية الكاملة كما يظنون، وكشفت عن الوجه الحقيقي للنظام العسكري الذين تحالفوا معه لمدة 60 عام وأكثر.

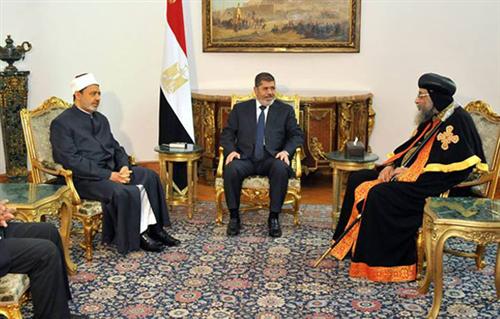

وبالرغم من ذلك لم يتعلم المسيحيين الدرس وعملوا على استكمال التحالف مع النظام المنتخب بعد ثورة يناير للحفاظ على مكتسبات النخبة القبطية التي تحكم “شعب الكنيسة” بصفتهم مسيحيين قبل أن يكونوا مصريين، وعليه تماهى النظام الجديد الذي ترأسه الرئيس السابق محمد مرسي وورث معه كل تحالفاته.

ومع أول تغيير سياسي حدث بعد عام واحد وهو الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب كانت المؤسسة الدينية الرسمية المسيحية في المقدمة تدعم وتبارك السلطة العسكرية التي عادت إلى صدارة المشهد مرة أخرى.

ليتضح أن المشكلة الطائفية في مصر ليست مشكلة دينية بالأساس وإنما هي أزمة سياسية واجتماعية تتمثل في عزل الكنيسة للأقباط عن المجتمع “الذي به من المشاكل ما به” بتحالف مع السلطة ظنًا منهم أن هذا هو الطريق الآمن، ولكن الأيام أثبتت أن النظم العسكرية في كل مرة لا توفي بتعهداتها تجاه الأقباط، بل تسحقهم في حال عارضوها، فيما توجد شبهة انتفاع للنخبة القبطية من هذا الوضع الذي تؤمن بها مصالحها مع الدولة، وتترك المسيحين على الأرض فريسة للعنف المجتمعي والسياسي لتأتي الكنيسة في النهاية لتصوره على أنه “عنف طائفي”، دون أن تلقي بأي مسؤولية على الدولة المتحالفة معها.