أعلن القضاء اللبناني مؤخراً عن إحدى أكبر شبكة تم اكتشافها لترويج المخدارت في لبنان. وقد تبين أن إدارة هذه الشبكة تتم من داخل سجن رومية، زعماؤها من السجناء الموقوفين، وفي عدادها عسكريون من حراس السجن، ومن المتورطين أيضاً عدد من النساء. هي من المرات القليلة التي تكون فيها الأنظار منصبة على سجن رومية، ولايكون الهدف الموقوفين الإسلاميين. فقد نجحت وسائل الإعلام “المُبرمجة عن بُعد” على تصويرهم وكأنهم قنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة، وستأخذ في طريقها البلاد والعباد، وأن ما عدا ذلك في سجن رومية “عال العال”.

تتمة الخبر تؤكد أن الخلايا الخارجية التي تعمل لصالح الشبكة المضبوطة تقطن في أماكن مختلفة، معظمها في الضاحية الجنوبية والمناطق المحيطة بها. هذا الكشف ليس جديداً على اللبنانيين، فمن المعروف أن شبكات الاتجار بالمخدرات وحبوب الهلوسة والحشيش تنشط بشكل رئيسي في الضاحية، وتتركز مراكز تصنيعها في منطقة البقاع الشمالي. ومن المعروف كذلك أن هاتيْن المنطقتيْن تشكلان الحاضنة الشعبية لحزب الله. ومن البديهي أن يشكل انتشار هذه الآفات في مناطق حزب “المقاومة” تهديداً حقيقياً لبنيته الاجتماعية والأخلاقية وبيئته الحاضنة، ويمكن أن يشكل مسرباً للإختراق عبر استغلال أحد متعاطي المخدرات القريبين من قادة الحزب للتجسس عليه. ولم يعد سراً اتهام بعض أقارب مسؤولين بارزين في حزب الله بقضايا تصنيع وترويج المخدرات على نطاق واسع. كل ذلك لم يكن كافياً بالنسبة لقيادة الحزب لدق ناقوس الخطر في صفوفها وإعلان الحرب على هذه الآفات للحد من انتشارها. فقد قررت القيادة بعد طول تشاور وتمحيص أن العدو في المرحلة الراهنة هي الجماعات التكفيرية “التي تنهش القلوب وتنتهك الأعراض وتنفذ أوامر العدو الصهيوني”، أما ماينهش بشبابنا وشباب حزب الله، وما ينتهك أخلاقهم، هي الجماعات التكفيرية فقط لاغير. عفواً.. فقد سقط سهواً ربط الجماعات التكفيرية بالعدو الصهيوني سواء كان ذلك منطقياً أم لا، فقد تعلّمنا (نحن في حزب المقاومة) منذ نشأتنا بأن البندقية يجب أن تكون موجهة دائماً وحصراً إلى العدو الإسرائيلي، وبالتالي ليس منطقياً أن نحرف البندقية باتجاه الجماعات التكفيرية دون أن نربطها –ولو وهمياً- بالعدو الإسرائيلي.

هو فنّ صناعة الإعداء. محترفوه يشكلون عدوّهم كالنحات الذي يحفر في الصخر ليُخرج منها منحوتة فنية. كذلك صانع الأعداء: يحفر في عقول أهله ومناصريه وكوادره فكرة أن “فلان” هو العدو، وأن من كان عدواً في السابق صار صديقاً. ويكرر “صانع الأعداء” هذه الفكرة في رأس جمهوره صبح مساء، حتى يقتنع المُتلقي بما سمع، ويتحوّل لسانه إلى جهاز آلي يردد صدى ما سمعه من “صانع الأعداء”.

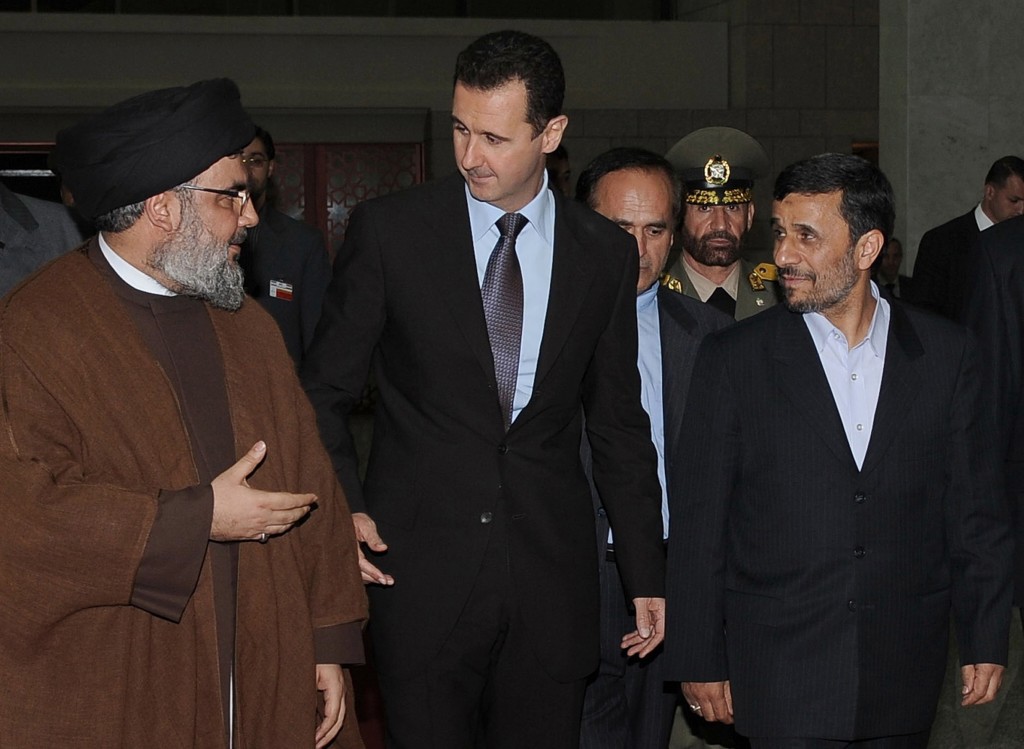

وكلما كان “صانع الأعداء” محترفاً، كلما نجح في إنجاز مهمته بسرعة أكبر. ففي محطة مفصلية بات لزاماً إقناع “أشرف الناس وأطهر الناس” أن الغدة السرطانية التي نُظمت قصائد في مدح استئصالها، باتت ورماً حميداً يجب احتضانه ورعايته والحرص على عدم إزعاجه. يحتاج الأمر من “صانع الأعداء” وقتاً إضافياً حتى ينجح بإسقاط ثوب الغدة السرطانية على الجماعات التكفيرية، ويصبح السعي لاستئصالهم تقرباً إلى الله وتنشقاً لنسيم الجنة.

ليست مهمة سهلة، فهي تحتاج لمُحترفين مُتقنين لصناعتهم. لاسيما إذا كان الصانع يريد تغيير مبادئ ومفاهيم وعقائد طالما هتف وهتفت وراءه الجماهير تمجيداً لها وتهليلاً بها. فليس سهلاً إقناع “مقاوم” نشأ وتربى وترعرع وتدرب وتجهّز كي يقاوم عدو تعهد له “صانع الأعداء، أن بندقيته لن تحيد عنه مهما حصل. ثم.. وبلحظة، يبدأ صانع الأعداء العزف على نوتة جديدة لم يعهدها “المقاوم” من قبل. فيطيع الأوامر ويغادر الجبهة التي كان فيها يترصد العدو على الجبهة الجنوبية، ويتوجه شرقاً إلى ريف دمشق وحلب والسيدة زينب، لمقاتلة أناس طالما أيّدوه في مقاومته وتضرعوا إلى الله أن يحفظه من أي سوء. أي عقل يتقبل هذا إذا لم يكن عقلاً آلياً؟!.

هنيئاً لصانع الأعداء في إتقانه حرفته بابتكار أعداء من العدم، وتحويل أعداء تاريخيين وعقائديين إلى أصدقاء جدد. هنيئاً كذلك لجماهير “صانع الأعداء” الذين تعلّموا منذ نعومة أظافرهم أن يسمعوا فيصدقوا فينفذوا دون تفكير أو نقاش. فصانع الأعداء أخبرهم أن أي تفكير أو نقاش ربما يعترض طريقهم إلى الجنة.