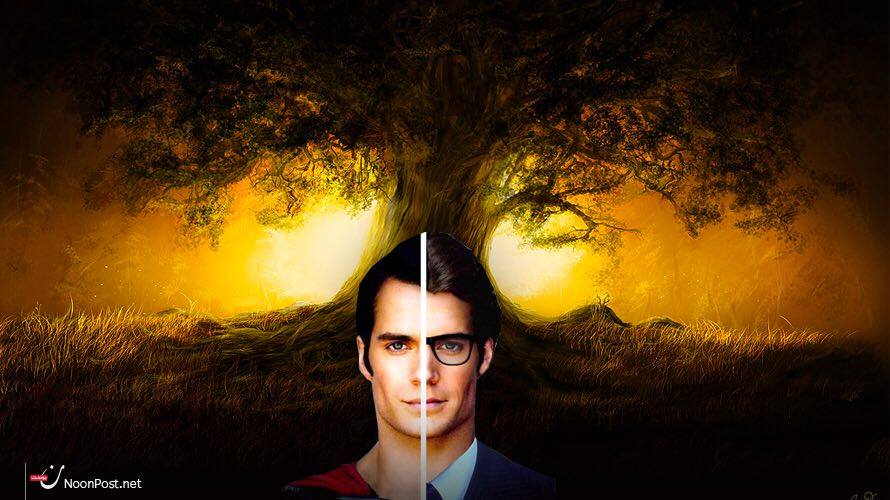

لقد أراد صانعو فيلم “سوبرمان” أن يبرزوا هزلية الطبيعة البشرية وتهافتها عن طريق شخصية كلارك كينت، وهو القناع البشري الذي يرتديه سوبرمان أمام الناس، كلارك كينت هو ذلك الموظف النظامي الذي يعاني من نقص في ثقته بنفسه وحيرته الدائمة وارتعاشه، لا بد للمشاهد إذًا أن ينفر من كلارك كينت لأنه بالتأكيد سيذكره بحقيقته، ويحب سوبرمان لأنه يمثل ما يرنو إليه، سوبرمان حتى يبدو إنسانًا كان عليه إذًا أن يتمثل في صورة هذا الموظف البائس، إنها سخرية لاذعة من الإنسانية.

يقول عزت بيجوفيتش في رائعته الإسلام بين الشرق والغرب، إن سجود الملائكة لآدم إشارة إلى تفوق الدراما الإنسانية على الطوبيا الملائكية، تفوق الدراما بكل ما تحمله من معاني التدافع والحركة والألم والسعي المحموم نحو الكمال، على طوبيا الكائنات الفائقة المبرمجة الخالدة صاحبة البعد الواحد، والسؤال: لماذا؟ وهل هناك إمكانية لمعايرة الاجتماع البشري وفهم مشكلاته في ضوء هذه الفكرة؟! سنحاول في السطور القادمة الإجابة مستكشفين ظاهرة الإنسان أولاً في إطار نموذج معرفي إسلامي (القرآن)، ثم ننعطف على إسقاطاتها الواقعية وأصدائها الفلسفية المختلفة.

آدم الحر العارف

إن آدم امتاز عن الملائكة الساجدة له بأنه أول مخلوق “متعدد الأبعاد” يطئ الوجود، فالملائكة ليست حرة والجان غير راشدة والدواب لا هي حرة ولا هي راشدة، إن الحرية تقتضي في المقام الأول عقلاً وإرادة ثم وعيًا راشدًا، والعقل يتجلى في المقدرة على اكتساب المعرفة، وهو جوهر كرامة آدم على دونه من الخلائق، وقد عمدت حكمته جلا وعلا أن تبرز هذه الكرامة ردًا على تعجب الملائكة وعدم اقتناعهم في البداية بتولي مخلوق “حر” مهمة الخلافة في الأرض.

فتعلم آدم من ربه “الأسماء” {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} أي أن آدم أثبت ابتداءً قدرة على التعلم والتمييز، تعجز عنها الطبيعة الملائكية (قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا)، وقدرة على التطبيق (فلما أنبأهم بأسمائهم) أي في المجمل تمكنًا من أساليب تحصيل المعرفة وتجليًا للعقل، مقتضى الحرية الأول وركنها الركين كما أسلفنا.

الخطيئة والإرادة

سجدت الملائكة لآدم إذًا، لكن القصة لم تنتهِ بعد، ليستكمل القرآن تتبع مسلك هذا الضيف الجديد، يقول تعالى {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (36)} (البقرة).

إن الآيات السابقة تلقي بالضوء على ميزة جديدة يتمتع بها آدم، ألا وهي الإرادة، لقد عبرت إرادة الإنسان الأول عن نفسها في صيغة الخطيئة وهي الصيغة الأوضح في رأيي، إن مخالفة آدم أمر ربه في الامتناع عن الأكل من الشجرة دليل على توافر إرادة الاختيار الحر، تقول الآية {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا} و هنا ربما يطرأ لبس ما، فيقول أحدهم إن الشيطان هو الذي دفع آدم لعصيان ربه، فكيف يستقيم اعتبار خطيئة آدم برهانا على الإرادة؟!

إن آدم وزوجه لم يكونا ليطيعا الشيطان لو لم يمتلكا القابلية للغواية، وهنا مربط الفرس، فآدم وزوجه لم يكونا مجبرين على الطاعة ولا على المعصية، وكون أن الخطيئة تولدت عن مؤثر خارجي (إبليس الذي صار شيطانًا) فلا يعد ذلك نافيًا لإرادة كليهما في “الاختيار” بين الاستجابة للغواية أو مقاومتها، إن آدم لم يكن مسلوب الإرادة حينما عصى ربه، و لم يكن جاهلاً، فقد بين الله عاقبة فعله {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ (116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ (117)} (الأعراف)، حيث حضر القصد وغاب العزم.

الشيطان يعظ

كيف تسنى لإبليس إقناع آدم وزوجه بعصيان ربه؟! يستطرد القرآن في استعراض خطيئة الإنسان الأولى وكذلك التوبة الأولى {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ (120) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (122) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ (123)} (الأعراف).

عند تأمل الآيات يكاد المرء يستشعر ارتعاش الزوجين خجلاً وخوفًا ودهشةً، لقد تسلل إبليس إلى روعيهما في ثياب الواعظين من أبواب النفس الخلفية، الشهوة والفضول، شهوة القوة والملك الخالد، وتعس آدم من حيث أراد السعادة، ليصير كذلك ديدن ذريته من بعده، كما أن سعيه وراء هاتين الشهوتين تحديدًا تشير إلى تمرد خفي على الطبيعة الإنسانية الفانية الضعيفة، ولا يمكن فصل ذلك عن سياق امتناع إبليس عن السجود، وكأنه قد تأثر بدعاية إبليس “العنصرية” وارتاب في ربه {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20)} (الأعراف).

لقد حاول آدم أن يتشبه بالله أو على الأقل بملائكته، لم يدرك آدم مقامه ولم يفهم معنى سجود الملائكة له، لقد ظلم آدم نفسه وأساء إليها فبدت له “سوءته”، وهكذا تعجل ملكًا سهلاً وخلودًا يتدلى من على أغصان دانية، ليجزى عليه مباشرة بعكس ما أراد، فبان ضعفه وحط مقامه وعصى ربه.

لا عجب إذًا أن تكتسب الخطيئة الأولى كل هذه الرمزية وكل هذا التخليد، فالخطيئة الأصلية قد كثفت كل دوافع الانحراف الكامنة في النفس البشرية، لقد كان آدم فضوليًا عجولاً طامعًا مهتز الإيمان، ماذا تبقى بعد ذلك من دافع للإثم؟!

الندم الأول والوعي الأول

يقول تعالى {فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (22) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23)} (الأعراف).

إن آدم وزوجه “أدركا” ما فرطا ولاقى عتاب ربهم لديهم صدى في نفوسهم، فتوسلوا طلبًا للغفران والتوبة، ينم ذلك عن النزعة الأخلاقية المركبة في خليقة الإنسان الأول، فإحساسه الفطري “بدنس” المعصية ورغبته الفطرية كذلك في “التطهر” منه هو مولد الضمير الإنساني الراشد.

يتكشف لنا هنا بعدًا جديدًا يضاف لأبعاد الذات الآدمية، الوعي الأخلاقي الذي يتحدد به نطاق الإرادة وتقاس به مساحات الحرية، إن الله غفر لآدم لأنه أدرك ما اجترح من الإثم وأقر بذلك، ما يرمز إلى تصحيح آدم لصورته عن نفسه وإلزامها مقامها الرفيع، فلا تحطها شهوة عابرة لا تخضع لإرادة رشيدة تجرد الإنسان من وقاره، ولا يهلكها فضول ساذج يناطح السنن.

مولد الإنسان

إن هذا المشهد السماوي بمحطاته المختلفة لهو بمثابة المخاض الكوني الذي سيخرج المخلوق المستأمن إلى الوجود، إنه مولد الإنسان ومولد التاريخ ومولد الدراما، هذا الإنسان هو واسطة عقد الخلائق مما يضعه في صراع طاحن بين نوازعه العلوية والسفلية، يجد نفسه كما وجد أبواه نفسيهما بين جبريل وإبليس، بين طوبيا الملائكة المستقيمة كاستقامة شعاع النور الذي خلقوا منه، وبين فوضى الجن الطائشة الباطشة كبطش وطيش النار التي خلقوا منها.

إنه الطين الذي إذا ما انكشف لنور الله وماء الحياة أنبت وأثمر واعتمرت بينعه الأرض، وإذا مسته نار الشيطان جف وأقفر وخبث، هو ذاك الكائن بجوهره الإلهي ومهمته المقدسة ومادته الوضيعة في آن، فنحن أبناء تلك السوءة التي ما طفق أبوانا يخصفان عليها من ورق الجنة، لتخرجهما من الجنة.

لم تفهم الملائكة في البداية مغزى أن يستعمر الله مخلوقًا ضعيفًا قلقًا كهذا، بل إنها صدقت فيما تنبأت به من استشراء للفساد وسفك للدماء، لقد فطنوا إلى أن حرية الإنسان وقدراته المعرفية التي تؤهله للسيطرة على الطبيعة سيساء استغلالها، إلا أن هذا بالضبط هو المقصود تمامًا، حيث كانت الملائكة ترى أنها الأقدر على هذه المهمة وأشارت لها خفية {قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (30)}، إلا أن الرد الإلهي جاء مشفوعًا بعجزها عن تسمية الأسماء وبيان تفوق آدم عليها {قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (33)}.

قضت حكمته سبحانه وتعالى أن يعمر أرضه خليفة له، والخلافة في الأرض لا يمكن لها أن تتحقق دون إرادة خالصة واستقلالية ما، فالملائكة لا يمكنها أن تخلف الله، فهي كائنات مبرمجة لا تعصي الله ما أمرها وتفعل ما تؤمر، وفقط.

إن عقل الإنسان وإن صاحبه طيش وحريته وإن صاحبها سفه لهي محركات الحياة على الأرض ومقتضيات الحضارة، كما أن الله قد عمد إلى خلق الإنسان بتناقضاته، ليتحقق مراده في ابتلاء خلقه بها ودفعهم بعضهم ببعض، ليكون الناس على ألوان شتى يُحفظ بها توازن الوجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

إن النظر إلى الإنسان من الزاوية القرآنية يمكننا من رؤية أبعاده المختلفة وتعقيداته، وهو أمر في غاية الأهمية، فلطالما كان رصد النفس البشرية من بعد واحد مع إغفال بقية أبعادها يؤدي إلى مجموعة من المنظومات والأفكار المدمرة والعدوانية التي تعادي الإنسان ذاته.

حسنًا، الآن ما موقفنا من هذه الأفكار والنظريات والمنظومات الاجتماعية إذا ما اتخذنا المفهوم القرآني للإنسان نقطةً مرجعية نحدد بها مواقعنا منها، هل يقدم هذا المفهوم تفسيرًا لمشكلات البشرية المزمنة، كمشكلة الاستبداد والتوحش الاجتماعي والسياسي؟! وهنا أقول مجرد تفسير، لأن هذه المشكلات في الحقيقة لا حل سحري لها، وما انفكت على مر التاريخ تتخذ أشكالاً وصورًا عدة، ولن تنتهي إلا بانتهاء البشرية نفسها.

آدم وفرعون

إن فرعون بما يمثله من تجسيد تاريخي للاستبداد، لهو التعبير الخالص والنقي عن الذات الغارقة في أوحال الغواية، الآكلة من الشجرة المحرمة، إن فرعون – وكل فرعون ماضٍ وآتٍ – هو شخص عجول مرتاب غافل (أو متغافل)، ألم تكن هذه هي حال آدم حين عصى ربه؟! ألم يكن يسعى حينها للملك الذي “لا يبلى”، ألم يكن يريد قهر الموت؟! ما الفرق بين آدم العاصي وبين كل ملوك العالم وزعمائه سواء كانوا فراعنة أو خلفاء أو رؤساء جمهوريات؟ وما الفرق بين “الملك الذي لا يبلى” أو ملك مصر أو الرايخ الثالث أوالاتحاد السوفيتي أو حتى الخلافة في صورتها التاريخية؟! ما المنزلة التي أنزلها فرعون لنفسه؟ ألم يحاول أن يتأله، أن ينسلخ من طبيعته البشرية الضعيفة ليرتقي إلى مصاف الآلهة الخالدة؟! ألم يحاول آدم أن يصير ملكاً؟! إن الذهنية التي قادت آدم إلى فعلته لهي ذات الذهنية التي تسيطر على عقلية المستبد وتزين له أفعاله، إن الاستبداد سليل شرعي للخطيئة الأولى، حتى إنه ورث عنها سذاجتها وسطحيتها.

والسؤال، كيف يتولد الاستبداد عن مجرد السعي إلى القوة؟ لماذا ينحط الإنسان بينما هو يطلب العلو؟ إن التملك والسيطرة لن تتحقق إذا لم يكن هناك ما تتملكه وتسيطر عليه، إن فرعون لم يكن ليستطيع أن ينادي بألوهيته لو كان كل الناس آلهة، حتى يصير إلها يتحتم على البقية إذا أن يكونوا عبيدا له {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} (القصص).

إن النمرود عندما أراد أن يثبت لإبراهيم أنه يحيي ويميت أمر فعفى عن واحد وقتل آخر، هل كانت ستستقيم حجته لو أن واحدًا من هؤلاء المساكين كان قادرًا هو الآخر على قتل النمرود أو كان يملك من السلطان ليحيي نفسًا أخرى؟ بالطبع لا وإلا لصار الجميع يحيي ويميت في منطق هذا الطاغية.

لقد استباح هتلر أوروبا بعد أن أقنع قومه بفضل “عنصرهم” المطلق، وبذات المنطق استباحت جيوش أوروبا الأرض في الحقبة الاستعمارية واستعبدت أهلها، إن فلسفة الطغيان تقوم على إبطال المساواة بين الناس واحتكار التفوق، فأنت قوي بضعف أخيك، غني بفقره، منتصر بهزيمته.

إن فرعون لم يتأثر فقط بدعاية إبليس العنصرية كما فعل آدم، بل اعتنقها تمامًا ودان بها، وكلما أشعل حربًا أو قتل بريئًا أو قهر ضعيفًا أو حتى اقتلع شجرة، نطق لسان حله بما نطق به سيده في الملأ يومئذ “أنا خير منه”.

خاتمة

لم تكن خطيئة آدم أنه أكل من شجرة، بل لأنه أراد الخروج على أمر ربه ليصبح سوبرمان، فعطل المعرفة التي فاق بها الملائكة استجابة لشهوة العظمة هذه، وربما هذا يفسر لماذا كتب العذاب على الذين استسلموا لأنفسهم وأبطلوا وعيهم ولم يوظفوا المعرفة إلا في خدمة أهوائهم {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179)}.

لقد سلمت البشرية قيادتها لأيدولوجيا بائسة كالنازية أو الفاشية بعد أن امتلأ رأسها بأفكار كالداروينية والإنسان الأعلى (سوبرمان)، وأكلت من الشجرة ألف مرة، وبانت سوءتها ألف مرة، وابتذلت نفسها وانتهكت قدسيتها التي هي مشتقة من قدسية الروح التي تسكنها، روح الله، لقد بانت سوءة آدم فكانت عورته المغلظة لكن، السوءة هنا في دلالاتها الرمزية تشير أيضًا إلى كل ضعف يذهب بوقار الإنسان وينتهك حرمته ويسلب حريته منه، فما أكثر سوءات البشر اليوم وما أغلظ عوراتهم.

إن كلارك كينت هو البطل الحقيقي، كلارك الكينت الإنسان الذي يصارع نفسه فيخطئ ويتوب ويسقط ثم يقوم مرة أخرى، الإنسان الذي يستجيب لقدره كخليفة لله في الأرض، فلا تلهيه شهواته ولا يتمطيه هواه، إذا حاول كلارك كينت أن يصبح سوبرمان سيتحول ربما إلى فرعون ثم ينتهي به المطاف عبدًا لنفسه لا عبدًا لله.

كن كلارك كينت ولا تكن سوبرمان.