ليس من قبيل المبالغة القول أن مشروع انفصال جنوب السودان عن الوطن الأم، هو أحد أطول المشروعات التي نفذها الاستعمار الغربي بين ظهراني عالمنا العربي، ذلك أن عملية فصل جنوب السودان، كمنطقة من أهم مناطق تخوم الأمن القومي العربي والإسلامي الجنوبية، ربما استغرقت حتى تتم أكثر من 140 عامًا!

ولهذا قصة طويلة نسردها سويًّا.

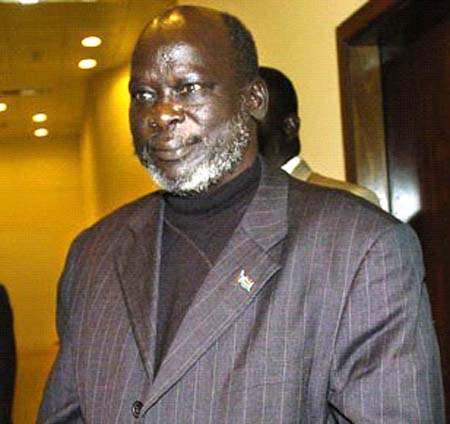

لكن قبل ذلك نتأمل الوضع القائم في هذا البلد الوليد، أول ما سوف يطالعنا هو 300 قتيل في تجدد للصراع الأهلي السياسي والقبلي الطابع، فيما يؤكد رياك مشار نائب رئيس البلاد، أن بلده قد عادت إلى حالة الحرب مجددًا.

حالة الحرب هذه التي يتحدث عنها مشار لم تتوقف لحظة في هذه البقعة من الأرض، منذ أكثر من ربع قرن متواصلة، في أطول حروب القارة الإفريقية الأهلية طولاً، راح ضحيتها حوالي مليونَيْ نسمة، ونزح على إثرها أربعة ملايين آخرين!

جنوب السودان الذي “كافح” لأجل “الاستقلال” – مع التحفظ على التوصيفات – طيلة عقود طويلة، يبلغ دخله القومي السنوي حوالي 13 مليار دولار، فيما يبلغ متوسط دخل الفرد فيه حوالي 1.8 دولار يوميًّا، أي ما دون مستوى حد الفقر المدقع بحسب بيانات الأمم المتحدة التي قالت إن هناك مجاعة شاملة في هذا البلد الذي يسكنه حوالي 11 مليون نسمة.

ولا أحد يدري إلى أين يتجه هذا البلد، الذي يبدو أنه الوحيد الآن في القارة الإفريقية الذي يسير عكس خط التاريخ السياسي والاجتماعي للقارة، التي باتت حتى أكثر دولها تخلفًا، تسير في طريق التقدم، أو على الأقل تعرف مفهوم الدولة، وتسعى إلى تحقيق مستوى من الاستقرار يتيح لها تنفيذ بعض خطط التنمية لصالح شعوبها، أو حتى للمحافظة على بقاء أنظمتها.

تعهدت الولايات المتحدة بدعم السلام والتنمية في جنوب السودان، وكانت نتيجة هذه التعهدات التي جاءت في الاحتفالات بالذكرى الأولى للتأسيس، في يوليو 2012م، المزيد من الحروب والانقسامات العرقية، يقودها رأسا السلطة هناك، الرئيس سيلفا كير ونائبه رياك مشار.

ويلخص جون برندرجاست مؤسس ومدير برنامج “إينَف” في مركز “أميركان بروجريس” المقرب من دوائر صنع القرار في واشنطن: “استثمرنا بكثافة في بناء المؤسسات الحكومية في أحدث دولة في العالم، لكن في نفس الوقت، كانت الانقسامات السياسية داخل الحزب الحاكم هناك تزيد وتتقيح”.

أما إدوارد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي (جمهوري)، فيقول إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومستشاريه استمروا في تأييد حكومة جنوب السودان، برغم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وعرقلوا عقوبات في مجلس الأمن على الحكومة الجنوبية، حتى وصل الحال إلى ما هو عليه الآن!

على طريق الأزمة

لم تكن تلك المنطقة من الظهير الجنوبي للعالم العربي والإسلامي معروفة بدقة قبل العام 1820م، عندما بدأ بعض المستكشفين الغربيين في غزو تلك البقاع البعيدة الأقرب إلى إفريقيا السوداء منها إلى العالم العربي ومراكزه الحضارية.

وبطبيعة الحال فإن هذه المنطقة لم تكن تعرف من الدين واللغة أي شيء، وكان أول من وصل إليها هم المنصِّرون؛ حيث أرسلت بعض الكنائس الأوروبية بعض الإرساليات التي قامت بنشر المسيحية على المذهبَيْن البروتوستانتي والكاثوليكي، وهما مذهبي أوروبا الرئيسيَّيْن، بينما لم يتم السماح للكنائس الشرقية، والتي كان من المنطقي أن تعمل في هذه المناطق، بموجب أنها مجاورة للحبشة ومصر، حيث تسيطر الكنيسة القبطية المصرية.

جغرافيًّا كانت هذه المنطقة تتبع دولة السودان، وكان محمد علي باشا الكبير هو الذي أسس للتقسيم الجيوسياسي المعروف بالسودان حاليًا قبل انفصال جنوب السودان عنه، عندما قام في العام 1821م، بإرسال حملة عسكرية لضم السودان، فكان أن ضمت كافة المناطق التي استقلت في العام 1956م باسم دولة السودان، بما في ذلك المديرية الاستوائية التي تحولت بعد ذلك إلى دولة جنوب السودان.

وللتدليل على العمق الزمني لمؤامرات الغرب على العالم العربي والإسلامي، وأن ما يجري بين ظهرانينا ليس “ابن البارحة”، نقف عند هذه النقطة الزمنية، ضم محمد علي للسودان.

كان من بين أهم الأسباب التي دفعت محمد علي إلى استطلاع الأوضاع في السودان، في العشرية الأولى لحكمه، قضية نهر النيل.

فخلال القرن الثامن عشر، كانت الحبشة تشكل تهديدًا للمصريين والسودانيين على حد سواء، في ظل تفكير كان قائمًا منذ وقتها – وظل إلى الآن – لتحويل سكان هضبة الحبشة لمجرى النيل الأزرق، بدعم من بريطانيا العظمى والقوى الاستعمارية الأوروبية الأخرى.

ظلت السودان بالكامل تحت الحكم المصري في عهد محمد علي وأسرته من بعده، كحاكم فعلي، بينما كانت الدولة العثمانية هي الحاكم الأسمي لهذه المناطق، بموجب اتفاقية 1840م التي قلصت فيها القوى الكبرى نفوذ محمد علي في مصر والسودان وبلاد الشام.

كانت بداية مشروع فصل جنوب السودان عن شماله العربي المسلم، قد تبلورت فعليًّا بنشاطات الإرساليات الغربية في المناطق الجنوبية لإقليم السودان الذي عُرِف بعد احتلال بريطانيا لمصر عام 1882م، ثم اتفاقية 1899م الشهيرة، باسم السودان البريطاني.

أدى نشاط هذه الإرساليات إلى تأسيس ثقافة دينية ولغوية مختلفة، أُضيفت إلى التمايزات العرقية الموجودة أصلاً بين شمال السودان العربي وجنوبه الذي تقطنه قبائل إفريقية صرفة، مثل الشيلُك والدينكا والدينكا نوير.

وعندما احتلت بريطانيا مصر، في ثمانينات القرن التاسع عشر، بدأت في ممارسة نفوذها على الإدارة المصرية في السودان، بحيث تم سحب موظفي الإدارة المصريين وعناصر الجيش المصري من مناطق المديرية الاستوائية، التي كانت تمتد جنوب خط عرض 3 شمال خط الاستواء، مع منع الشماليين من تولي أية مناصب إدارية في الجنوب، وقطع التبادل التجاري بين الجانبَيْن تمامًا.

كما فرقت بريطانيا في سياسات التعليم ما بين الشمال والجنوب، مع دعم تجارة الرقيق في بعض الأوساط الشمالية، بحيث وقر في نفوس الجنوبيين أن الشماليين من العرب المسلمين، إنما هم تجار رقيق، ويريدون أن يمارسوا نفوذهم على الجنوبيين الأميين الذين لا يستطيعون مواجهتهم.

وبشكل عام، كانت الإدارة البريطانية لجنوب السودان، تشبه معاملة سلطات الاحتلال البريطاني لمستعمراتها الأخرى في وسط وشرق إفريقيا، مثل كينيا وأوغندا وتنجانيقا (تنزانيا حاليًا)، بينما كان شمال السودان يُعامل كما تُعامل مصر.

وتكرس هذا الوضع بعد قمع الثورة المهدية بعد معركتَيْ كرري وأم دبيكرات عامَيْ 1898م و1899م، وتوقيع اتفاقية الحكم الثنائي البريطاني المصري، في العام 1899م، لدرجة أن بريطانيا بدأت في منح معونات رسمية إلى الإرساليات الغربية والبعثات التنصيرية العامة في جنوب السودان بدءًا من العام 1927م، مع الاستمرار في الفصل الإداري والتعليمي الكامل بين شمال السودان وجنوبه.

وكانت بريطانيا من قبل ذلك بثلاثة أعوام، قد قامت بإخراج الجيش المصري من السودان بالكامل، بعد اغتيال الجنرال لي أوليفير فيتزماورس ستاك، أو السير لي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام إبان الحكم الثنائي المصري البريطاني السودان.

وحتى انتهاء الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا تدير جنوب السودان بشكل منفصل تمامًا عن شماله.

بريطانيا وحروب السودان الأهلية

في العام 1946م، ضمت بريطانيا الإقليمَيْن في إقليم واحد ضمن استراتيجية جديدة لها في الشرق الأوسط مما قاد إلى احتجاجات من جانب الجنوبيين، الذين كانوا قد بدأوا يحصدون ثمار التعليم الغربي، وصار لهم رموزًا يتحدثون باسمهم وباسم إقليمهم.

ونتيجة لعقود طويلة من تكريس الانقسامات الدينية والعرقية واللغوية بين الشمال والجنوب، فإنه عند استقلال السودان عن مصر في العام 1956م، طالب الجنوبيون بوضعية خاصة لهم في الإقليم الجديد، في صورةِ فيدرالية، إلا أن زعماء الكيان الجديد رفضوا ذلك، معتبرين إياه أنه خطوة على طريق الانفصال.

أدى ذلك إلى حربَيْن أهليتَيْن، كان لبريطانيا ثم الولايات المتحدة دور كبير في إدارتها بالصورة التي أدت إلى انفصال جنوب السودان.

ففي الحرب الأولى التي دامت 17 عامًا بين 1955م و1972م، كان أعضاء الإدارة البريطانية في جنوب السودان، والتي كانت توجه وتحكم فيلق قوات الدفاع الاستوائية، وكان مقرها توريت في الجنوب، هم الذين بدأوا التمرد الذي بدأ في 18 أغسطس من العام 1955م، وبدأ من توريت ثم امتد إلى جوبا وياي ومدن جنوبية أخرى، قبل أن يؤسسوا عصابات الأنيانيا المسلحة التي تحولت بعد ذلك إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان.

لم يفلح اتفاق أديس أبابا الذي وقعه جعفر النميري مع المتمردين في العام 1972م، في وقف الحرب تمامًا بعد أكثر من نصف مليون قتيل، حيث تجددت بصورة متقطعة في العام 1974م، وفترات أخرى من عقد السبعينات، قبل أن تبدأ الحرب الأهلية الثانية، التي شهدت تمرد الكتيبة 105 الجيش السوداني، وذلك في العام 1983م.

كان العقيد جون جارانج (أو قرنق بحسب النطق الذي يتفادى الجيم المصرية غير المعطَّشة)، الذي أسس الجيش الشعبي لتحرير السودان، جزءًا من مؤامرة تمرد الكتيبة 105، بعد عودته من الولايات المتحدة، حيث كان قد تلقى تعليمًا مدنيًّا وعسكريًّا رفيع المستوى، وعندما أرسلته الحكومة السودانية من كردفان حيث مقر خدمته، إلى “بور” في الجنوب، مقر الكتيبة 105، عمل على تجميع عناصرها، قبل أن يضم إليها 3500 من المقاتلين الجنوبيين المتمردين، ويفر إلى إثيوبيا، حيث حظي بدعم الحكومة هناك.

كان سبب التمرد الجديد هو تطبيق النميري ما وصف في حينه بالقوانين الإسلامية، وكانت مناورة من النميري لامتصاص المعارضة الإسلامية والشعبية المتنامية له، وبالتالي فقد أثار قوى داخلية في الجنوب، وغربية، دفعت إلى قلاقل واضطرابات في الجنوب السوداني، مما دعاه إلى إرسال جارانج لإخمادها، إلا أنه قاد التمرد هناك.

وطيلة الفترة التي دامتها الحرب الأهلية، وحتى التوقيع على اتفاق نيفاشا في يناير 2005م، كان جارانج ينتقل بين العواصم الغربية، وبخاصة لندن وواشنطن، يجمع الدعم المالي والسياسي والمعنوي للجيش الشعبي لتحرير السودان.

وخلال الفترة الانتقالية التي تلت مقتل جارانج، في حادث الطائرة الغامض هذا في أوغندا، في 30 يوليو 2005م، كانت كلٌّ من لندن وواشنطن تتابعان بدقة مدى التزام الخرطوم بتطبيق الاتفاق الذي قاد إلى انفصال جنوب السودان عن شماله بموجب استفتاء تم في يناير 2011م.

السياسة الأمريكية القذرة والحاضر المظلم!

يصف الصحفي المصري مصطفى سعد، العملية التي تمت في العقود الماضية لضمان “استقلال” جنوب السودان عن شماله، أنها كانت “الحلقة الأولى في سلسلة إعادة الفك والتركيب لإنتاج ما يسمى الشرق الأوسط الجديد – طبقاً لوجهة نظر أمريكية – والذي يتمثل جوهر مفهومه في التخلص من الحدود الحالية لدولة، وإعادة تقسيم تلك الدول على أسس مختلفة، منها ما هو ديني وما هو مذهبي وما هو عرقي وغيرها”.

ويضيف أن الهدف من ذلك هو التخلص من الكيانات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط بتقسيمها إلى دويلات صغيرة، بما يساهم في إضعافها أمام كيانات أخرى مطلوب تعظيم دورها سعيًا لتتبؤ الأخيرة مكانة إقليمية تمكنها من قيادة المنطقة” [“الحياة” اللندنية/ 26 فبراير 2014م]

وهذا ملخص وافٍ في حقيقة الأمر لما جرى، ونلتمس في ذلك بعض الأدلة.

في تقرير للصحفي المعروف جيفري فيتلمان مراسل صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية، كتبه بعد حضوره حفل “استقلال” الجنوب في جوبا، كتب يقول: “تعاونت شخصيات أمريكية مشهورة مع جمعيات مسيحية أمريكية وسياسيين أمريكيين، لمساعدة حركة ضعيفة على تحقيق ما فشلت حركات انفصالية في دول أخرى في تحقيقه، وهو الانفصال”.

ويضيف ما يؤكد حقيقة المشروع الاستعماري الكامن وراء هذا الذي جرى ولا يزال يجري بين ظهرانينا: “ظل السودان هاجسًا للغرب لأكثر من مائة سنة، إنها مسألة تدعو للتساؤل، لماذا كل هذا الاهتمام بجنوب السودان؟ لماذا من دون مناطق الحرب الأخرى في العالم؟ لماذا من دون ما تشهده إفريقيا من حمامات دم في ليبيريا والصومال وغيرهما؟!”.

وفي الحقيقة أن الرجل كان يجيب على هذه الأسئلة بصورتها هذه، أكثر من كونه يتساءل عن إجابات لها!

كما تكشف وثيقة من وثائق “ويكيليكس” أرسلتها السفارة الأمريكية في الخرطوم، في العام 2006م، عن اجتماع في الخرطوم لقادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، مع جينادي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الحين كوندوليزا رايس للشؤون الإفريقية، أن فريزر قالت لعدد من قادة الحركة الشعبية، وهم: ياسر عرمان، ومالك عقار، ودينق ألور، عندما تحدثوا عن أن جون جارانج كان يريد الوحدة بين شمال السودان وجنوبه: “إن الولايات المتحدة لا تريد الوحدة، إن هدف الولايات المتحدة هو تغيير الحكم في السودان، وليس فقط تغيير الحكومة”.

وقالت إن المصالح الأمريكية أهم لدى واشنطن من الصداقة مع الجنوبيين!

هذا جانب، أما عن كيفية تنفيذ واشنطن لذلك، سوف نشير هنا فقط إلى دور لعبته شركة دين كورب الأمريكية، وهي ذراع مهمة للمهام القذرة للخارجية الأمريكية في السودان.

ففي مايو من العام 2003م، فازت شركة دين كورب بعقد من وزارة الخارجية الأمريكية للقيام بـ “مهام” معينة في السودان، وتحت ستار مهام وأنشطة اقتصادية، عملت الشركة على تعزيز القدرات العسكرية للجيش الشعبي لتحرير السودان، لإضعاف موقف حكومة الخرطوم إذا ما أخلت باتفاق وُقِّع في العام 2002م، وعُرف باتفاق “ماشاكوس”، وكان نواة اتفاق “نيفاشا” الذي أفضى إلى استفتاء الانفصال في العام 2011م.

ولا تقف المصالح الاقتصادية فقط، مثل النفط وشراء الشركات الأمريكية للأراضي الخصبة في جنوب السودان، وراء هذا كله، حيث إن أقرب الأمور للدقة في أهداف التحالف الأنجلو ساكسوني، هو تفتيت أوصال العالم العربي والإسلامي، ولكن لنقف قليلاً عند الجانب الاقتصادي، حيث هو كاشف.

فالشركات الأمريكية هي أكثر الشركات العالمية التي استفادت من رفع العقوبات عن السودان في 2006م، كمكافأة للخرطوم على التوقيع على اتفاق “نيفاشا” والالتزام به.

ومن بين هذه الشركات شركة “بلاك ووتر” التي حصلت على عقد لتوفير حماية أمنية لكبار مسؤولي حكومة جنوب السودان، ولتدريب جيش الجنوب، وكان وراء منحها ذلك التعاقد، على سمعتها القذرة في العراق، نائب الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد تشيني.

رئيس الشركة إيريك برنس لم يطلب أية أموال نظير هذه الخدمات، ولكنه طلب حق الانتفاع بما قيمته 50% مما تحتويه مناجم معادن حديد وذهب في جنوب السودان، وكان يقود المفاوضات الخاصة بذلك، وبشكل مباشر مع سيلفا كير، نائب رئيس الشركة كريستوفر تايلور، الذي اصطحب معه إلى جوبا عاصمة الجنوب، اثنان من كبار قادة تيار المحافظين الجدد البروتوستانت، هاورد فيليب وإيدجر برنس.

كما قام رجل الأعمال الأمريكي فيليب هالبيرج، بشراء 400 ألف فدان من الأراضي في جنوب السودان (مساحة أكبر من إمارة دبي)، باسم شركة “جيرش” التي يملكها، وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي.

وبعد، فإن القصة تطول، وتفاصيلها معقدة بأحداثها الممتدة على أكثر من 14 عقدًا من الزمان، وشخوصها الممتدين على أطراف الأرض بين عسكريين وساسة ومغامرين وأفاقين، لكن ما سبق يفي بغرض مهم لهذا الموضوع، وهو أن مشروعات الاستعمار الغربي في منطقتنا العربية والإسلامية ليست وليدة اليوم واللحظة كما يظن البعض.

فمشروع سد النهضة صار له مائتَيْ عام، والمشروع الصهيوني بدأ قبل إعلان قيام دولة الكيان في فلسطين المحتلة بأكثر من مائة عام، فإلى متى سيظل البعض ينظر تحت أقدام دقائق اللحظة؟! الإجابة ربما عندما يتفكك آخر بلد عربي ومسلم!