عقد مركز الجزيرة للدراسات، في 24 و25 سبتمبر/ أيلول، ندوة حول المتغيرات في سياسات وبرامج قوى التيار الإسلامي السياسي في المرحلة ما بعد الثورات العربية. وبالتأكيد كان لا بد أن ينظم مثل هذا اللقاء، فما اختزنته القوى الإسلامية السياسية خلال السنوات الأربع الماضية يكاد يفوق خبرات عقود أربعة طوال. لم يكن الإسلاميون من أشعل شرارة الثورات العربية، التي كانت في الحقيقة ثورات شعبية بكل معنى الكلمة.

لكن الإسلاميين كانوا المعسكر الذي أفاد أكثر من أي معسكر سياسي آخر من رياح الثورة والتغيير. أولا، لأنهم أصبحوا منذ زمن القوة السياسية الأكثر تنظيما وحضورا في معظم المجتمعات العربية. وثانيا، لأن القوى السياسية الأخرى تعاني من ضعف وفقدان تأثير، سواء لتخلفها عن المتغيرات المتسارعة في الاجتماع ـ السياسي، أو لأنها لم تستطع الصمود أمام ضغوط الأنظمة العربية، التي تحولت في العقود القليلة الماضية إلى آلة تدمير وتجريف جهنمية. وما إن بدأت أنظمة الحكم في بلدان مثل تونس، مصر، ليبيا، اليمن في الانهيار، حتى بدا طبيعيا أن يفسح المجال لبديلها الوحيد الممكن: قوى التيار الإسلامي السياسي.

بيد أن الإسلاميين دفعوا، ولم يزالوا يدفعون، ثمنا باهظا لصعودهم الحثيث في مرحلة ما بعد الثورات. لم يكن الإسلاميون الهدف الأولي للقوى والدول، التي أطلقت موجة الثورة المضادة العربية منذ صيف 2013؛ لأن دوافع هذه القوى والدول تعلقت أساسا بعملية الانتقال إلى الديمقراطية في الفضاء العربي. إجهاض التحول نحو الديمقراطية هو ما ولد الانقلاب الدموي في مصر، الانقلاب الهادئ في تونس، الحرب الأهلية في اليمن، والاحتلالين الإيراني والروسي لسوريا. ولكن، ولأن الإسلاميين وقفوا في مقدمة عملية التحول وأصبحوا مركز الثقل الرئيسي في بنية الحكم الجديد، أصبح تدميرهم واقتلاعهم شرط انتصار الثورة المضادة ومبرر وجودها.

كان للصعود المدهش، عشية انتصار الموجة الأولى لحركة الثورة العربية، وحرب الاقتلاع والتدمير، التي تعهدتها قوى ودول الثورة المضادة، آثار عميقة على بنية وتوجهات القوى الإسلامية السياسية. تعاني جماعات إسلامية كبرى، مثل الإخوان المسلمين في مصر، من تدافع وانقسام داخليين لم تعرفهما منذ الخمسينات.

وقد أجرت حركة النهضة في تونس مراجعة سياسية وفكرية كبرى، أخذتها إلى التخلي كلية عن علاقاتها الإخوانية وهويتها الإسلامية السياسية؛ وسارع أغلب الجماعات الإسلامية السياسية في العالم العربي إلى التوكيد على طبيعتها الوطنية والتنكر لأية صلات سابقة ربطتها بهيئات إسلامية فوق – وطنية. ولكن هذه مجرد ظواهر، تبدو كأنها رد فعل سريع على مناخ الخوف والمطاردة، الذي باتت تعيشه قوى التيار الإسلامي السياسي، أكثر منها انعكاسا لخيارات مفكر فيها وقناعات حرة. إحدى أبرز مسائل الجدل التي تعيشها القوى الإسلامية، والتي شكلت أهم أدوات الحرب التي تعهدتها قوى الثورة المضادة على حركة التحول الديمقراطي والتيار الإسلامي السياسي، على السواء، كانت علاقة الإسلاميين بالدولة.

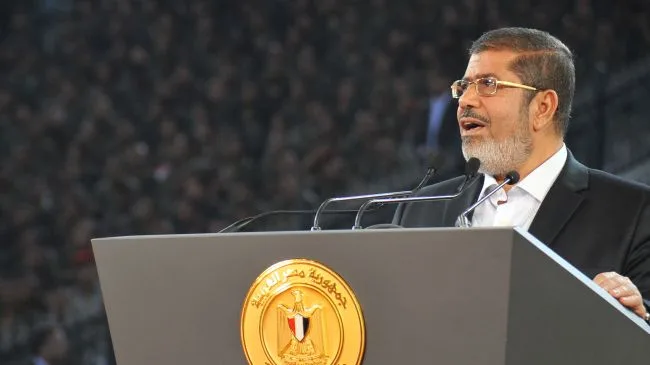

كان الاتهام بأخونة الدولة أول صيحات الحرب التي أعلنت ضد إدارة مرسي، قصيرة العمر، ليس لأن سياسة أخونة قد وجدت بالفعل، بل لأن من وجهوا الاتهام كانوا يعرفون وقعه وأثره. حمل الإسلاميون لعقود طويلة شعار الدولة الإسلامية، وأريد لاتهام الأخونة الإيحاء لقطاعات الشعب المختلفة، وللدول الغربية، معا، أن إسلاميي الثورات العربية ليسوا ديمقراطيين، بل متآمرين، يعملون على إقامة دول إسلامية دينية. في هذه الحرب التي طالت نيرانها المجال العربي برمته، ليس ثمة مسألة أكثر إثارة للجدل والحساسيات، الحقيقية والمتصورة، مثل سعي الإسلاميين لإقامة دولة إسلامية، تقمع المخالفين، تفرض نمطا واحدا للحياة، وتسقط إرادة الشعب لصالح سلطة المرجعية الدينية. تجد هذه الاتهامات صدى لدى قطاعات واسعة من الشعب، وتثير مواريث قرون من ذاكرة الصراع لدى العديد من الدول الغربية.

ما أود الجدل به، أن أغلب الإسلاميين، وأغلب خصومهم، يغفلون حقيقة التصور السياسي للتيار الإسلامي العام. ولد التيار الإسلامي في سياق اجتماع ـ سياسي حديث، سياق جديد، مختلف كلية عن الموروث الاجتماعي ـ السياسي الإسلامي. تطور هذا السياق في البلاد الإسلامية بعد عقود طويلة من مشاريع تحديث، استمرت بصورة حثيثة منذ منتصف القرن التاسع عشر، ونجم عنها مناهج دراسية ومؤسسات تعليمية وقضائية، أنظمة عسكرية، وأجهزة دولة، وتعبيرات فنية وثقافية، لا تختلف كثيرا عن نظيراتها الغربية. ويمكن القول أن التصور الإسلامي السياسي الحديث هو في جوهره تصور علماني، وأن الجدل الصاخب حول تصور الإسلاميين ومعارضيهم لبنية الدولة ومرجعيتها وسلطاتها هو جدل مبالغ فيه.

ليس من السهل الاتفاق على تعريف إجماعي للعلمانية، لا في الفضاء العربي ـ الإسلامي، حيث أصبحت العلمانية محل انقسام وحرب، ولا في الفضاء الغربي، حيث ولدت الفكرة العلمانية للمرة الأولى. يعرف بعض علماء السياسة ومؤرخي الغرب الحديث العلمانية باعتبارها فصل الدين عن الدولة؛ ويعرفها آخرون بأنها نزع المقدس عن الاجتماع ـ السياسي. زميل تشيكي ـ أمريكي كتب قبل سنوات قليلة دراسة مثيرة، قال فيها أن العلمانية هي في جوهرها كسر احتكار الكنيسة للمسؤولية عن الدين و»أسرار» المعرفة الدينية، وتعميم هذه المسؤولية والمعرفة على المجتمع برمته.

مهما كان الأمر، فإن الوسيلة الوحيدة لفهم الأثر التاريخي العميق للفكرة العلمانية تشترط العودة إلى لحظات تبلورها الأولى في الحقبة الأوروبية من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. في هذه الحقبة المفعمة بالحروب والدماء والتحولات الفكرية والسياسية، ولدت طبقة وسطى برؤية واسعة للعالم، تغير مفهوم المعرفة الإنسانية، ترجم الكتاب المقدس إلى اللغات الأوروبية المحلية، تفاقمت النزاعات داخل الكنيسة ذاتها، تآكل نفوذ الدولة الرومانية المقدسة، وولدت الدولة الويستفالية: الدولة الوطنية صاحبة السيادة. فماذا كانت النتيجة الرئيسية لمجمل هذه المتغيرات على مفهوم السلطة والشرعية؟

فقدت الكنيسة، حتى في البلدان التي استمرت على كاثوليكيتها، موقعها المرجعي، وبرزت مؤسسة الدولة باعتبارها مصدر الشرعية، ليس ثمة مصدر يعلو عليها، بغض النظر عن طبيعة نظامها السياسي.

أصبح القانون هو قانون الدولة، سواء في الدول التي حكمت بأنظمة ملكية استبدادية، أو تلك التي تمتعت بمستويات تمثيل أولية؛ وبغض النظر عما إن كان القانون يتفق مع أو يصطدم بمواريث الدين وتقاليد الكنيسة. لم تعد للكنيسة سيطرة على القرار السياسي، ولا احتاج الملك/ الحاكم في اكتسابه الشرعية مباركة الكنيسة، وجردت الكنيسة من سيطرتها على مقدرات الدولة. بذلك، كما يقول سكنر، ولد مفهوم جديد للفضيلة (virtue)، واكبه مفهوم جديد للسياسة، يتعلق بمصير الدولة المجرد، والسعي لتولي قيادها، باعتبارها المؤسسة صاحبة السلطة والقرار الأعلى.

لسبب ما لا يولي الإسلاميون كبير اعتبار لدراسة الموروث التاريخي للاجتماع ـ السياسي الإسلامي، ولا لانفصال الديني عن السياسي منذ تاريخ الإسلام المبكر. ولكن، وبغض النظر عن هذه المسألة، لا يبدو أن ثمة اختلافا كبيرا لتصور الإسلاميين السياسي (ما عدا ثلاثة أصناف منهم: داعش وأنصار ولاية الفقيه وطالبان)، عن مجمل النظام السياسي العلماني الحديث. حتى عندما يطالب الإسلاميون بتطبيق الشريعة، فإن تصور هذا التطبيق يختص بمؤسسة الدولة الحديثة وآلية عملها التشريعية. الدولة، لدى الإسلاميين، كما هي في السياق الحديث للاجتماع السياسي، هي مصدر الشرعية. وهذا ما يستدعي وضع الجدل حول السياسة والدولة في الفضاء العربي على أسس مختلفة عن الأوهام التي ارتكز إليها طوال العقود القليلة الماضية، سيما في المرحلة منذ اندلاع الثورات العربية.