تختزل معركة الموصل المرتقبة لطرد تنظيم “داعش” من المدينة الأكثر تنوُّعًا في العراق لجهة الأعراق والديانات والطوائف، وتُعتبر ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان، بعد العاصمة بغداد؛ تختزل الكثير من معالم الصراع الدامي الراهن في الشرق الأوسط، وقد تحمل المنطقة – وفق ظاهر الحال – إلى مواجهات أوسع، في ظل وصول الأمر بين أطرافها الأساسيين وأطراف الوكالة فيها، إلى نقطة اللا رجعة، ودخول لعبة الدم والحرب بينهم، إلى مرحلة صفرية، لا مجال فيها ولا لمنتصر واحد.

وليس هذا الحديث من قبيل المبالغات، أو محسنات البديع للموضوع؛ فيكفي في الأزمة الراهنة أنها وصلت إلى حد التهديد بحرب إقليمية على لسان رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، لما أصدر تصريحاته الشهيرة أمام عدسات الكاميرات، عمَّا وصفه بـ”التدخلات التركية” في شؤون بلاده الداخلية”، وضرورة سحب تركيا لقواتها المتواجدة في معسكر بعشيقة الواقع إلى شمال مدينة الموصل، بنحو 13 كيلومترًا.

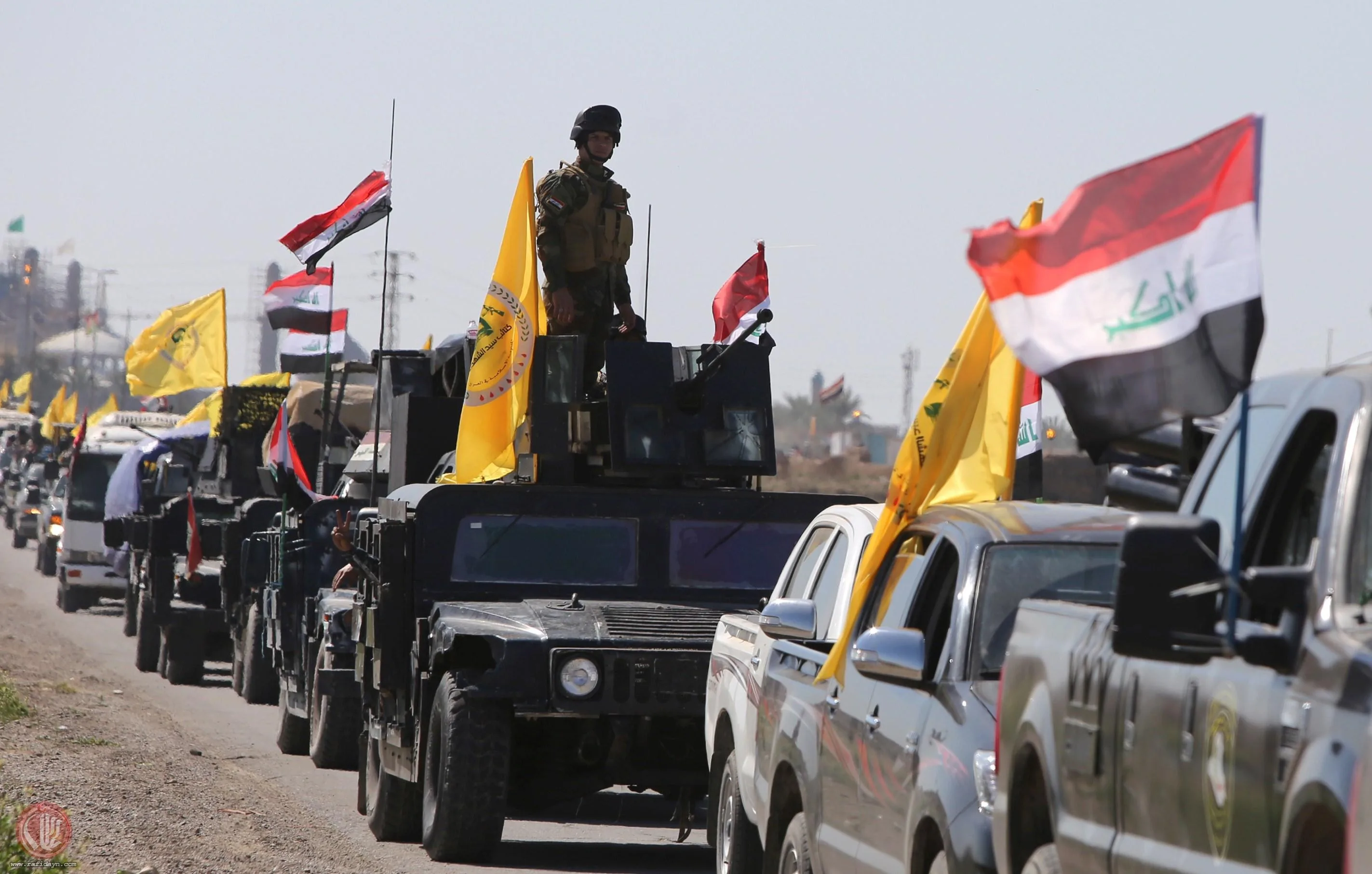

الوجود التركي في بعشيقة له أهمية كبرى في توجيه مسار معركة الموصل في المستويَيْن الطائفي والسياسي

وببعض التدقيق؛ فإننا سوف نجد أن الأزمة المتفاعلة في الوقت الراهن، وتنذر بأزمة كبرى، إنما تعود في جذورها إلى وقت أبعد من النقطة الزمنية الراهنة، وبالتحديد عندما بدأت الحكومة العراقية في عملياتها لاستعادة المناطق التي استولى عليها تنظيم الدولة، حول بغداد، وفي المناطق الغربية من البلاد، والتي تسكنها أغلبية من العرب السُّنَّة.

كانت التقارير التي تناولت الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية، في مناطق الرمادي والفلوجة، في حق العرب السُّنَّة، والتي وصلت إلى مستوى تنفيذ جرائم قتل جماعي، وتهجير جماعي – كذلك – من هذه المناطق للعرب السُّنَّة، من أجل تغيير تركيبتها العرقية، لصالح الشيعة، وهو ما يصب في مصلحة المشروع الإيراني لإحكام السيطرة على العراق، ضمن مشروع طهران الأقليمي الأوسع الذي يمتد – من خلال وقائع وأرقام – حتى التخوم الجنوبية لشبه الجزيرة العربية جنوبًا، وحتى ساحل البحر المتوسط، شرقًا، في مرحلته الراهنة.

معركة الموصل.. تباينات ومواقف وأزمات!

وقبل أي شيء؛ يجب أن نؤكد على حقيقة مهمة لفهم ما يجري في العراق، والأزمة حول الموصل في الوقت الراهن، وهو أن إيران هي أهم طرف إقليمي يعارض فكرة تقسيم العراق أو سوريا على أساس جيوسياسي أو طائفي أو قومي؛ ليس لأن الإيرانيين أخيار، ولكن لأن ذلك ببساطة يتعارض مع مخططاتهم للسيطرة على المنطقة ككل، ونفي الوجود العربي السُّنِّي فيها، أو على الأقل محاصرته، وجعله تحت سيطرة قادة المشروع الإيراني.

ولذلك، فقد تصدت طهران لأفكار موسكو حول مشروع “سوريا المفيدة”، الذي كان يتضمن تأسيس كيان صغير على الساحل المتوسطي، يضم مناطق العلويين، والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية لروسيا في الشرق الأوسط، بما فيها قواعدها البحرية والجوية في طرطوس واللاذقية وحميميم، مع ترك المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للأكراد، بينما يتم ترك مناطق الداخل للفصائل الجهادية المسلحة تتناحر فيها مع بعضها البعض.

في ذات الإطار، يمكن فهم رد الفعل المبالغ فيه من جانب حيدر العبادي، ووزير خارجيته، إبراهيم الجعفري، والتي هدد فيها الأول بحرب إقليمية مع تركيا حال استمرارها في ذات النسق من السياسات فيما يخص الموضوع العراقي، وبالتحديد قضية الموصل، بينما أكد الثاني أمام البرلمان العراقي، أن العراق حاول بالفعل رفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، بالرغم من أن هدوء الأزمة التي ثارت قبل بضعة أشهر حول موضوع معسكر بعشيقة، بين بغداد وأنقرة.

فهذه التصريحات والمواقف تفاعلت عندما ألمح محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، إلى أن الموصل يمكنها أن تصبح نواةً لدولة أو كيان سُنِّي، في ظل وجود كيانات شبه مستقلة للطوائف والأعراق الكبرى في العراق، باستثناء العرب السُّنَّة المعرضين دائمًا للقتل أو التهجير، بسبب عدم وجود قيادة موحدة مركزية لهم تدافع عنهم وعن مصالحهم.

ومنذ فترة تطالب الرياض وأنقرة – بشكل منفصل – مدعومتين في ذلك بمواقف كردية وسُنِّية موالية داخل العراق، بتحييد مشاركة قوات الحشد الشعبي الشيعية في معركة الموصل، وقصر المشاركة على مقاتلي العشائر السُّنِّية، بالتعاون مع قوات البشمرجة الكردية، وقوات الحكومة المركزية في بغداد.

ثم جاءت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والتي حدد فيها شكل المعركة القادمة في الموصل وتوقيتها، مما أثار حفيظة العراقيين، قبل أن تأتي تصريحات النجيفي، لكي تشعل الموقف بشكل أكبر.

فتم استدعاء السفير التركي في بغداد، وتم إبلاغه بضرورة خروج القوات التركية من بعشيقة، وتم على الإثر قصف المعسكر التركي، فيما نُسِب لتنظيم الدولة، إلا أن مصادر أشارت إلى أن التنظيم لم يعلن عن مسؤوليته عن القصف، ثم وقع التفجيران في إسطنبول وهاكاري، ليؤكدا أن الأمر لا مزاح فيه، ويمثل أهمية قصوى لإيران والأطراف العراقية الموالية لها في بغداد.

وفي الخلفية، اكتملت صورة الأزمة، بصدور تهديدات عن فصائل “الحشد الشعبي” الشيعية بشن عمليات ضد القوات التركية في بعشيقة؛ حيث قال زعيم فصيل “عصائب أهل الحق”، إن قوات الحشد الشعبي سوف تشارك في العملية العسكرية الخاصة بـ”تحرير” الموصل من “داعش”، و”لن نسمح لأردوغان وقواته بالمشاركة” [“الحياة” اللندنية، 8 أكتوبر 2016م].

وأضاف هذا القائد الميليشياوي: “لا أردوغان ولا عائلة النجيفي (وهي من أكبر عائلات الموصل السُّنِّية) يستطيعان منع مشاركة الحشد في معركة التحرير، وقوات الحشد ستحبط مخطط تقسيم الموصل، كما منعت مخططات سابقة في الأنبار وصلاح الدين، وسننتصر في الموصل ونبقى فيها”.

تصريحات زعيم عصائب أهل الحق، أتت بعد تصعيد كبير من جانب أنقرة سبق تصريحاته بيوم واحد، عندما قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن “مشاركة الشيعة” في تحرير الموصل “لن تحقق السلام، وتعرقل العملية”، فيما اضطلاع الميليشيات التي دربها الجنود الأتراك الموجودون في بعشيقة، وعددهم ألفان، بالمهمة “ضروري لنجاح العملية”.

جاءت الجرائم التي وقعت في مناطق العرب السُّنَّة، و– الأهم – تهجيرهم، ووضوح وجود مخطط لتغيير التركيبة السكانية في مناطق غرب ووسط العراق، لكي تجعل كلٌّ من الرياض وأنقرة تعيدان النظر في سياساتهما إزاء العراق، بعد وضوح طبيعة المخطط الإيراني في هذا الصدد

ويقصد أوغلو في تصريحاته هذه إلى مجموعات كردية موالية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يقوده رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، وهو حليف قوي لأنقرة؛ حيث إن الغالب على أكراد العراق – بحسب مراقبين عدة – تغليب الانتماء المذهبي – سُنَّة – على الانتماء القومي كأكراد، خلافًا لأكراد تركيا وسوريا؛ حيث هؤلاء قوميون متعصبون، ولذلك يواجهون تركيا عسكريًّا في شمال سوريا وجنوب شرق تركيا.

وبالعودة إلى تصريحات القائد الميليشياوي الشيعي؛ فإننا يجب أن نشير هنا إلى نقطة مهمة، وهي أن عصائب أهل الحق؛ ليست تنظيمًا شيعيًّا صرفًا، بالرغم من أن مؤسسه وأمينه العام، قيس الخزعلي، هو من قيادات التيار الصدري الشيعي؛ حيث فيه عناصر سُنِّية، ويختلف في تركيبته الطائفية عن جيش المهدي الذي أسسه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بعد الغزو الأنجلو أمريكي للعراق.

ولقد حاربت العصائب في كل من العراق وسوريا، وليس في العراق فحسب؛ حيث شاركت في معارك حلب، وقامت بعمليات ضد الجيش السوري الحر، حليف تركيا الرسمي في عملية “درع الفرات”، وكذلك ضد فصائل جهادية، مثل “النصرة” و”داعش”.

واللافت كذلك في هذا كله، أنه من الأصل، كانت الحكومة المركزية في بغداد قد أخذت قرارًا، ونفذته بالفعل في معارك أخيرة ضد “داعش” في مناطق العرب السُّنَّة، بعدم مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية في معركة الموصل، بعد الانتقادات الكبيرة التي وُجِّهت إلى الحكومة العراقية وإلى الميليشيات الشيعية، في ظل جرائمها العديدة في الأنبار، وفي الفلوجة والرمادي.

إطار سياسي أكبر!

جاءت معركة الموصل، على أهميتها في هذا السياق السابق، لكي تعيد تشكيل شكل خارطة تحالفات المنطقة بالكامل، فبعد فترة دفء في العلاقات التركية الإيرانية، شهدت تبادلاً للزيارات على مستوى وزيرَيْ خارجية البلدَيْن، وزيارة لأردوغان قام بها إلى طهران ربيع هذا العام، ضمن سلسلة المراجعات التي قامت بها الحكومة التركية، وشملت استعادة العلاقات مع روسيا وإسرائيل، وتحسين العلاقات مع إيران، في ظل حاكمية المهدد الكردي في مخطط الأمن القومي التركي، ووضوح تبعات السياسات التركية تجاه الحرب السورية والربيع العربي بشكل عام، وأثرها السلبي على المصالح التركية في الإقليم، لدرجة أن تركيا التي كانت الوسيط الإقليمي الأبرز في العقد الأول من الألفية الجديدة، تحولت إلى كيان معزول.

وشملت تحولات السياسات التركية حتى مستوى إجراء مفاوضات مع ممثلين عن النظام السوري، في العاصمة الإيرانية طهران.

ثم جاءت الجرائم التي وقعت في مناطق العرب السُّنَّة، و– الأهم – تهجيرهم، ووضوح وجود مخطط لتغيير التركيبة السكانية في مناطق غرب ووسط العراق، لكي تجعل كلٌّ من الرياض وأنقرة تعيدان النظر في سياساتهما إزاء العراق، بعد وضوح طبيعة المخطط الإيراني في هذا الصدد.

وهنا نميِّز بين مسارَيْ السياسات التركية والسعودية، حتى تقاطعا في الفترة الأخيرة.

فالرياض لها حلفاء تقليديون في العراق، ووجدت فيهم – بعد طول انتظار – مجالاً مهمًّا لمناكفة إيران في الصراع الدموي الحالي بين الرياض وطهران، والذي أخذ مجاله الأقصى في اليمن، وفي داخل السعودية نفسها، من خلال شيعة المنطقة الشرقية.

في المقابل، وصلت انتقادات العرب السُّنَّة في العراق، للرياض مبلغها، واتهمت الأوساط السُّنِّية في العراق، الرياض بالتخلي عنهم، لمصلحة إيران.

وكان الفراغ الذي تركه العرب، ولاسيما السعودية، عاملاً مهمًّا بالفعل في ميل الكثير من العراقيين السُّنَّة إلى تأييد “داعش”، باعتبار أنها البديل الوحيد أمامهم لوقف النفوذ الشيعي في العراق.

وبالفعل، فقد شهد العام 2015م، وقبل سلسلة الهزائم الأخيرة التي مُني بها تنظيم “داعش”، تقدمًا كبيرًا له، بحيث وصل إلى مشارف بغداد، وكان على قيد خطوة واحدة من تهديد مناطق الكثافات الشيعية في جنوب البلاد، والحدود الإيرانية ذاتها!

ومن هنا، شهد العام 2016م، مزيدًا من الاهتمام من جانب الرياض، والتي وجدت في سُنَّة العراق مجالاً مهمًّا للتحرك ضد إيران، ثم ضد الولايات المتحدة، بعد إقرار الكونجرس الأمريكي بدعم خفي من الإدارة الأمريكية، كما كشفت الوول ستريت جورنال على لسان محللها الأشهر، جيمس تارانتو، لقانون “جاستا” الذي يتيح لذوي ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، طلب تعويضات من المملكة، لـ”ارتباطها” بهذه الأحداث.

فالعراق هو الساحة الأهم التي ارتكب فيها الأمريكيون جرائم حرب في العصر الحديث، ويمكن للرياض دفع حلفائها في البرلمان العراقي لدعم مشروع قانون مماثل لـ”جاستا” يحرك قضايا جرائم حرب ضد الجنود والقادة العسكريين والسياسيين الأمريكيين.

أما أنقرة، فقد كان المسار الذي دفعها إلى طريق تقاطعت فيه مع الرياض، هو الانتقادات المتزايدة لها بعدم القيام بما يسميه البعض بـ”واجباتها التاريخية”، تجاه العرب السُّنَّة والتركمان في العراق، بالرغم من أن هذه المناطق، شمال العراق، ظلت تحت حكم الدولة العثمانية لقرون طويلة، ويوجد بينها وبين تركيا تبادلاً ديموجرافي تاريخي.

ولقد شملت هذه الانتقادات، كما عبَّر عن ذلك عبد الرحمن الراشد في “الشرق الأوسط” اللندنية، يوم 8 أكتوبر، عدم تقديم تركيا دعمًا لأهالي حلب الثائرين على النظام السوري، بالرغم من إقدام تركيا على خطوة متأخرة للغاية وفق مراقبين، بالتدخل العسكري في شمال سوريا، والبدء في تأسيس منطقة آمنة، بدءًا من جرابلس، ضمن عملية “درع الفرات”.

وزاد من حماسة أنقرة، كون أن هناك تركمانًا في مناطق الموصل، وأنهم – في حال تكرار سيناريو الفلوجة والرمادي – سوف يكونون عرضة للتهجير وربما التصفية.

في هذا الإطار، تمت زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، إلى تركيا، قبل نحو أسبوعَيْن، والتي شهدت تبادلاً في المواقف بين البلدَيْن؛ حيث أيدت تركيا للموقف السعودي في أزمة قانون “جاستا”، خصوصًا وأن أنقرة لم تغفر للأمريكيين دعمهم لأكراد سوريا، مما هدد الأمن القومي التركي ذاته، واستمرارهم في الاحتفاظ بالزعيم الروحي، فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتزعم ما تطلق عليه مصطلح “الكيان الموازي”، وبالتورط في الانقلاب الفاشل الأخير، منتصف يوليو الماضي.

زيارة ابن نايف إلى تركيا مثلت نقطة تحول مهمة في تحالفات المنطقة بعد ما تلاها من أزمة على مستوى العلاقات المصرية السعودية

على الجانب الآخر، دعمت الرياض من الموقف التركي في الأزمة الراهنة مع بغداد، ووصل الأمر إلى مستوى استضافة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، البروفيسور ياسين أقطاي، على أهم القنوات المقربة من النظام السعودي، وهي “روتانا خليجية”، و”العربية” على التوالي، مع تحسن الصورة الذهنية المتداولة في الإعلام السعودي عن تركيا، بعد فترة طويلة كان الاتجاه السلبي هو الحاكم في مقالات الرأي والتقارير الإخبارية الكبرى في المصادر السعودية الموجهة.

وكان ثمن ذلك، هو العلاقات المصرية السعودية، التي شهدت في الآونة الأخيرة تدهورًا كبيرًا، ظل محكومًا ومكتومًا في الفترة الأخيرة، وتمحور حول الموقف من الأزمة السورية؛ حيث تؤيد القاهرة ضمنًا بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، وسعت في نهاية 2015م، إلى تكوين جبهة معارضة سورية تقبل بخيار بقاء الأسد في الحكم، على حساب جبهة المعارضة السورية الرئيسية التي تشكلت بموجب مؤتمر الرياض الذي عقد في ديسمبر من ذلك العام.

وتفجر هذا الخلاف إلى العلن، بعد تصويت مصر في مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الروسي بشأن سوريا، بعد إبلاغ شركة “أرامكو” السعودية لهيئة البترول المصرية بوقف الصادرات السعودية من المواد البترولية المكررة، لشهر أكتوبر، والتي تبلغ حوالي أربعين بالمائة من احتياجات السوق المصرية من هذه المواد.

وهنا ينبغي تصويب الصورة المأخوذة في الإعلام، والتي ترتب الأمور بشكل عكسي؛ حيث تقول إن المنع السعودي جاء بعد التصويت المصري في مجلس الأمن، بينما السياق الزمني للأحداث يشير إلى أن القاهرة أُبلغت شفويًّا بوقف المساعدات النفطية السعودية قبل بضعة أيام من تصويت مجلس الأمن على مشروعَيْ القرارين الروسي والفرنسي بشأن سوريا في جلسة واحدة؛ حيث إن خبر “رويترز” الشهير الذي كشف وقف الصادرات النفطية السعودية إلى مصر، جاء بعد طرح مصر لمناقصات دولية لشراء مواد بترولية مكررة، لسد العجز الناتج عن الموقف السعودي.

كما أن تصريحات المسؤولين المصريين تشير إلى أنه قد تم إبلاغهم شفويًّا من جانب “أرامكو” بهذا القرار، في مطلع الشهر الجاري، بينما التصويت تم في الثامن من أكتوبر.

المهم أن هذه الأزمة المستجدة جاءت بعد تصريحات لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، في نيويورك على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال فيها إن هناك خلافات في المواقف بين مصر والسعودية حول الأزمة السورية.

وهو تصريح نادر للغاية من جهاز الدبلوماسية المصري؛ حيث لم يسبق صدور مثله بهذه الصراحة.

هذا الوضع يتسق كذلك مع الحرية التي تكلم بها أردوغان في حواره مع قناة “روتانا خليجية” عن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والنظام الانقلابي الحالي في مصر.

ففي مثل هذه الحالات؛ يتم مسبقًا التنسيق المتبادل بين الضيف وبين القناة، حول الأسئلة والقضايا التي سوف تُطرح في الحوار، ومجرد حديث أردوغان عن النظام المصري بهذه الصورة، يقول إن هناك ضوءًا أخضر قد مُنِح له، يتجاوز الصحفي جمال خاشقجي الذي أجرى الحوار، ومعروف عنه تأييده للإخوان وميله إلى دعم مواقف أردوغان، بالمخالفة لمواقف حكومته في السابق.

إلا أنه لا يمكن التعويل على هذه الصورة من التحولات في المواقف والتحالفات بشكل كامل، وخصوصًا تركيا، التي تتبدل مواقفها بسرعة الريح في هذه الفترة العصيبة من تاريخها، والمهددة فيها بتفكك الدولة ذاتها [تقارير تشير إلى خروج مناطق معينة في جنوب شرق تركيا عن سلطة الدولة وإقامة سلطة محلية كردية في بعض القرى بعد طرد الشرطة التركية منها، والتي تعتبر الآن أداة الدولة الرئيسية في ضبط الأوضاع على الأرض، بعد دورها في إفشال المحاولة الانقلابية الأخيرة]

الرياض لها حلفاء تقليديون في العراق، ووجدت فيهم – بعد طول انتظار – مجالاً مهمًّا لمناكفة إيران في الصراع الدموي الحالي بين الرياض وطهران، والذي أخذ مجاله الأقصى في اليمن، وفي داخل السعودية نفسها، من خلال شيعة المنطقة الشرقية

فنحن نرى أن أردوغان قد استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ذاته، في إسطنبول، على هامش قمة دولية حول الطاقة، وتم الاتفاق فيه بالفعل على أمور استراتيجية كانت معطلة لفترة طويلة، منذ أزمة إسقاط السوخوي الروسية على يد سلاح الجو التركي، في نوفمبر 2015م، مثل خط الغاز المسمى بخط “السيل التركي”، الذي تتفادى به روسيا مشروع مماثل عبر أوكرانيا، للوصول إلى أسواق وسط وجنوب أوروبا.

وربما تمثل الاستقلالية التركية في القرار، والتحولات المفاجئة فيه، أبرز عائق أمام صمود التحالف الجديد “المؤقت” بين تركيا والسعودية، ولاسيما أن هناك تقارير تشير إلى أن تركيا تلعب لمصالحها الخاصة في أزمة الموصل، بحيث يكون تمكينها للسُّنَّة، العرب والتركمان، ودعمها لهم هناك، مقدمة لـ”استعادة” الموصل لتركيا، بعد أن ظلت لقرون طويلة جزءًا من الأراضي التركية خلال عهد الدولة العثمانية، قبل أن تضمها اتفاقية “سايكس – بيكو” عام 1916م، واتفاقية “سيفر” 1920م، التي طبقت “سايكس – بيكو” على أرض الواقع.

تنذر هذه الأوضاع، ولاسيما لو خاضت تركيا والسعودية، سياسيًّا أو عسكريًّا، معركة الموصل إلى نهايتها، بتوسع الصراع الحالي في الشرق الأوسط، وصبغة بصبغة طائفية، ربما حرصت جميع الأطراف المؤيدة للنظام السوري، والمهيمنة على العراق حاليًا على إخفائها، لأن من شأنها إطلاق شياطين العنف والدماء من عقالها من دون قيود!