ربما سوف يكون بعض الحديث المقبل، ليس بجديدٍ؛ حيث جرت مناقشته خلال موضوعات سابقة، وفي محاضن سياسية وأكاديمية داخل جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، كنا على طرفًا في بعضها، وعلى اطلاع على بعضها الآخر، في بعض المناسبات المماثلة التي مضت، مثل الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وفي التاسع من أكتوبر الماضي؛ حيث كان جدلٌ مماثل قد ثار حول كيفية توظيف الحدث لكسر الجمود الحالي في الشارع المصري.

إلا أنه من الأهمية بمكان إعادة التأكيد على عدد من الأمور الواجبة في هذا الإطار، وكذلك إلقاء الضوء على بعض النقاط المستجدة التي ينبغي أن تُضاف لأهميتها إلى حصاد مهم من الملاحظات المتعلقة بتوصيف الواقع في مصر، وإعادة تدوير الموقف بالكامل، وتوجيهه لاستعادة وتيرة فُقدت خلال سنوات الصراع السابقة، بين الدولة العميقة وجماعة الإخوان المسلمين.

ولئن كان هناك أمرٌ ينبغي التأكيد عليه قبل تحليل الموقف بدقة؛ فهو أنه لا ينبغي توجيه اتهامات مُعلَّبة للشعب المصري؛ بأنه “خانع” وللمصريين بأنهم “عبيد البيادة”.

فالمصريون قبل ما يقرب من ستة سنوات؛ قاموا بثورة عظيمة، وناجحة، عظيمة في أنها كانت بيضاء تمامًا لجهة الثوار، وأنها شهدت تضحيات وفداءً من جانب الشعب، وأنها كذلك، شهدت اصطفاف كل المُكوِّن الاجتماعي والسياسي المصري، المؤطر وغير المؤطر، وناجحة في أنها استطاعت تحقيق الهدف المباشر الذي خرجت الجموع المليونية لأجله، وهو تنحية الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومحاكمته ورموز نظامه.

وبعد ذلك، وبرغم كل المحاذير والانتقادات التي وُجِّهت إلى القوى الثورية التي تصدرت المشهد بعد تنحي مبارك، وعلى رأسها الإخوان المسلمين، بعد سلسلة المواقف والقرارات التي دمجت المجلس العسكري القديم، الذي فوضه مبارك نفسه لإدارة شؤون البلاد، في العملية الانتقالية، وهو ما أدى إلى سلسلة من التفاعلات التي قادت إلى الموقف الراهن.

حمل الشعب المصري الإخوان المسلمين، ورموز ميدان التحرير، إلى مؤسسات الدولة السيادية، بما فيها مجلسَيْ الشعب والشورى، ورئاسة الجمهورية، وخرج ليدافع عن شرعيته حتى بعد الانقلاب وفض اعتصامَيْ رابعة والنهضة في يوليو وأغسطس 2013م.

فوفق معلومات وشهادات موثقة وأكيدة؛ لم تكن المظاهرات في ميدان رمسيس وخارجه، وفي أكثر من نصف محافظات مصر، والتي كانت قوية لدرجة أنها أخرجت هذه المحافظات لعدة ساعات من سيطرة الدولة، ممثلة في القوات المسلحة والشرطة؛ كلها من الإخوان المسلمين؛ حيث كان فيها مئات الآلاف من المواطنين والشباب العاديين، ممن أولاً خرجوا للدفاع عن شرعيتهم المسلوبة، وللتعبير عن غضبهم من جريمة الفض.

ما تلى ذلك من تطورات لا علاقة للشعب المصري بها بشكل مباشر؛ هو الذي أفرز الحالة الراهنة، التي نأتي الآن لنلعن الشعب المصري المسكين المغلوب على أمره عليها.

ونخص بالذكر هنا؛ الانقسام الكبير الحاصل بين جبهة قوى يناير، ولاسيما الحاصل بينها وبين الإخوان المسلمين، وداخل الإخوان المسلمين أنفسهم؛ لدرجة وصلت إلى اتهامات صريحة ورخيصة من البعض للبعض الآخر، بـ: “العمالة للدولة”، و”التربح من استمرار الوضع الراهن”، ووصولاً إلى اتهامات بالعمالة للأمن بالمعنى المباشر، ومسَّ رموزًا تاريخية مُعتبرة للجماعة.

انقسامات الإخوان والاتهامات الداخلية كانت جزئيًّا وراء الملابسات التي قادت إلى الصورة التي وقعت يوم 11 نوفمبر

وهو ما يوقفنا هنا أمام سؤال استراتيجي بالمعنى الحرفي للكلمة: مع مَن سوف يخرج المصريون وبناءً على أي أساس؟!.. وهو ما يقودنا إلى المحور التالي من الحديث.

مقدمة عمرانية

في علوم العمران والاجتماع السياسي؛ فإن قرارات الشعوب وحراكها العام، تحكمها قوانين، وهذه القوانين هي من ضمن القواعد التي وضعها الله تعالى للكون لكي يستقيم ويتزن، وبالتالي؛ يستمر كما أراده الله تعالى، والخروج عن هذه القوانين يعني الفشل المحقَّق؛ لأنها من نوعية القوانين التي وضعها الله تعالى باعتباره بارئ هذا الكون، وربه، وهي لا يمكن تجاوزها أو مخالفتها، ولم يجعل الله تعالى للبشر ولمخلوقاته سلطانًا عليها.

وهي تختلف عن قوانينه وقواهده كإله لهذا الكون، والتي تنتظم في إطار “الشريعة”؛ حيث إن الإنسان وباقي مخلوقاته المكلَّفة سبحانه، يستطيع مخالفتها، ويكون له عقوبة في الدنيا والآخرة في مقابل ذلك، أو يكون له الثواب لو التزم، وهي القواعد التي انتظمت في “الشريعة”، سواء الشريعة الإسلامية الخاتمة، أو ما سبقها من شرائع ومناهج وضعها الله تعالى لخلقه، وارتضاها لهم لكي تحكم سلوكهم تجاه أنفسهم وتجاه بعضهم البعض، وتحكم العلاقة بينهم وبين ربهم عز وجل.

فأنت يمكن أن تسرق وتتوب أو تُعاقب، وقد تصلي وقد لا تصلي، لكنك لا تستطيع خرق القواعد الكُلِّية التي تحكم الكون والعمران البشري، فلا يمكنك التحكم في حركة الشمس مثلاً، لأن هذه الله سبحانه وتعالى اختصها لنفسه، لعلمه بقصور عقل الإنسان، وبنزعاته الفردية والأنانية وغير ذلك؛ فلم يمنحه القدرة ولا لأي مخلوق آخر، على تجاوزها، فقط أعطانا الله تعالى القدرة على تسخيرها والاستفادة منها، وفق الضواط التي حددها.

وهذا الاختصاص، هو الذي جعل الله تعالى هو الإله الأحق بالعبادة من باقي الآلهة الباطلة التي عبدها الناس؛ حيث هو الخالق والمتصرف في هذا الكون، وهو صاحبه، وواضع قوانينه والمتحكم فيها.

ويدخل في الإطار السابق قوانين الاجتماع السياسي، وخصوصًا ما يتعلق منها بالإطار العام لحراك الجماعات البشرية، وتدافعها بين بعضها البعض.

وفي القرآن الكريم ما يؤكد ذلك، ففي سُورة “البقرة”، يقول الله تعالى: “فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ” [من الآية 251]، ويقول كذلك: “الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ” [سُورة “الحج” – من الآية 40].

ففي الآيتَيْن، نَسَبَ الله تعالى التدافع إلى نفسه، وفي كلا الآيتَيْن جاء السياق في إطار – كذلك – صراعات بين جماعات بشرية، في إطار صراع الحق والباطل الأبدي.

ومن بين ذلك تأتي قضية الثورات والاحتجاجات، وحراك الجموع؛ حيث هذه لها قواعدها وقوانينا، التي من دون فهمها والتحكُّم فيها؛ لا يمكن التحكم في سلوك الجموع التي تقصد تحريكها، حتى ولو كان الحق إلى جانبك، وأنك تسعى إلى الإصلاح والتغيير؛ فقوانين الله تعالى بالمعنى السابق إليه، لا تحابي أحدًا.

فالغرق قانون البحر من دون أخذ أسباب الحيطة والاحتراز؛ لا فارق في هذا بين مسلم وغير مسلم، أو مؤمن وكافر؛ ولطف الله تعالى بعباده ليس قانونًا اختص به المسلمين فحسب؛ حيث يلطف الله تعالى لحكمة لا نعلمها، ببعض غير المسلمين.

المصريون و11 نوفمبر.. محاولة للفهم!

لو أننا أسقطنا السياق العمراني التأصيلي السابق، على الحالة في مصر، سواء في نقطة الحدث، 11 نوفمبر، أو في في الإطار العام لقضية الثورة والتغيير في مصر؛ فإننا سوف نجد أنفسنا أمام قواعد وقوانين لم تتم مراعاتها في هذا الإطار، من جانب الداعين إلى الفاعلية، مما أدى إلى عواقب شديدة السوء على الحراك الثوري في مصر، سوف يستمر لسنوات قادمة، كما سوف نرى، بسبب سوء توظيف الحدث والتعامل معه، بشكل وصل إلى درجة المراهقة السياسية.

والبداية كانت سيئة؛ حيث تم التشكيك من بعض الأطراف في دعوات الحشد، وتم تصويرها على أنها “فخ” من جانب النظام لاستدراج “جموع الثوار” إلى الشارع، وإيقاع مقتلة عظيمة بهم!!.

كيف نتصور ذلك، بينما النظام يسعى جاهدًا إلى شرعية مفقودة، وتغذي عقد النقص لديه، انتقادات دولية حقيقية لسجله الحقوقي الأسود، وأثر ذلك بالسلب على أهم ركن استند إليه في خطابه الشعبوي، وهو تحسن الحالة الاقتصادية والمعيشية، وتحول هذا الركن إلى أبرز نقطة فشل له؟!..

لا يمكن تصور ذلك بطبيعة الحال، بل وكان من الواضح أن النظام قد بدأ منذ زمن بعيد في تنفيذ سياسة القتل المستهدف للرموز الأهم في الحراك الثوري والاحتجاجي في الشارع، مع وعيه الدرس من الحملات المناهضة لأحكام الإعدام، فلم ينفذ حكمًا عسكريًّا بالإعدام على مجموعة القضية (174) عسكرية، وألغى الكثير من أحكام الإعدام التي كانت بحق الدكتور محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، واستبدلها بمؤبدات نهائية، وهي نقطة مهمة سوف نشير إليها فيما بعد.

الأسوأ من ذلك، أن نفس الأصوات التي رددت ذلك، قالت احتمالاً آخر، وهو أن الأمر يدخل في إطار صراعات داخلية في النظام، مع ترويج شائعة أن انقلابًا وشيكًا على السيسي سوف يقع، بل قالت صفحات موثوقة ليلة الحدث؛ إن الانقلاب قد وقع بالفعل.

ولا يمكن تبرير ذلك، بأنه جزء من الشوشرة المطلوبة على النظام؛ لأن حدثًا كهذا لو لم يقع؛ فإن ذلك سوف يدمر مصداقية خطاب المعارضة وأنصار الشرعية بالمطلق، وهو ما حدث بالتأكيد، بجانب أحداث أخرى، مثل صور ومقاطع مصورة قديمة تم تلفيقها ليلة 11 نوفمبر، والقول بأن “الثورة” قد بدأت – من بينها ما وضعته صفحة المجموعة الداعية للحدث، وهي صفحة “ثورة الغلابة”! – وكأن الشعب المصري أصم وأعمى، أو أن النظام الحاكم لم يستوعب الدرس ويوظِّف الآلاف كلجان إلكترونية تعمل على رصد كل ذلك، والتصدي له.

هذه النقطة الخاصة باستيعاب النظام للدروس المستفادة من ثورة 25 يناير 2011م؛ كيف تمت وكيف تحركت وكذا، ودور مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني في ذلك؛ أضف إليها ما سبق الإشارة إليه بشأن أحكام الإعدام وصدامات الشوارع؛ سوف نفهم أن النظام يستوعب الدروس، وهو ما كان يجب التحسب له، ولم يتم ذلك!

ثم عادت نفس الأطراف، ومن بينها رموز أكاديمية وسياسية وحزبية، من خلال وسائل موثوق فيها، مثل قنوات “مكملين” و”الوطن”، أو من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع رسمية لم يشِر أحدٌ لاختراقها بالمطلق؛ دعت إلى النزول!

ننتقل بعد ذلك إلى نقطة تالية، وهي المتعلقة بالقناعات الخاصة بالحشد؛ فنفس من دعوا للحشد؛ نفوا تمامًا – حدث بالفعل – أن يخرج الناس “الغلابة” وأن التاريخ يخبرنا أن الأحوال المعيشية المتردية ليست من الأمور التي تدفع إلى الثورات، وقالوها بنبرة العالمين بـ”بواطن الأمور” وبلغةٍ أكاديمية أضفت على أحاديثهم قدسية العلم، بينما هم أول من تجاوز اعتبارات علم الاجتماع السياسي السليمة في تقييم المشهد ككل.

بعضهم – الطريف في الأمر ويبرز جهلاً كاملاً بسليم الآليات في مثل هذه الأمور – كال كل ما استطاع من السُّباب المشين للشعب المصري “الخانع” “الذي إن لم يثُر للدم؛ فهل سوف يثور لبطنه؟!”، وعبارات أخرى، كان النظام كل ما فعله أن أخذها ونشرها على الملأ!!..

كيف نتصور – إذًا – عاقلاً سوف يتحرك في ظل هذه الظروف من التناقض والارتباك والتشويش وعدم الوضوح وفقدان المصداقية، والأهم البذاءة وخطاب الديماجوجية هذا الذي طال الجمهور الذي أنت تسعى لأن تحصل على دعمه؟!..

بيان محمد منتصر والجريمة الكبرى!

ثم نأتي إلى نقطة شديدة الأهمية نفرد لها الحديث، وهي بيان محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الجناح الذي يُوصف بالأكثر راديكالية في صفوف الإخوان المسلمين، أو مجموعة اللجنة الإدارية العليا، الذي أعلن “باسم الإخوان المسلمين” عن المشاركة، وهو ما تفادته ما تُوصف بالقيادة التاريخية للجماعة، لعلمها الكامل بأن دعوات الحشد لن تنجح في مثل هذه الأجواء من الغموض، والحالة التي وصلت إليها الكتلة الثورية الحرجة من انقسامات وانشقاقات، بل واتهامات بالعمالة والتخوين، بالإضافة إلى إجراءات النظام التي سوف نأتي عليها حالاً.

وهنا يمكن جزئيًّا تفهُّم رد الدكتور إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين في الخارج، عندما سُئل عن اليوم، وموقف الإخوان منه؛ فقال إنه لا يعلم أي شيء عن الحدث أصلاً.

والمتتبع لصفحات قيادات تقليدية للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب “الحرية والعدالة”؛ سوف يجد أن دعوات المشاركة كانت محسوبة، وبطريقة غير مباشرة؛ حيث جاءت في صورة “ضرورة أن يقوم المسلم بواجبه في مساندة الفقراء والغلابة”، و”تزكية الدعوات للحشد بالدعاء”، وغير ذلك.

كما أن هناك بيانًا منسوبًا للإخوان المسلمين، ما يُعرف بجناح محمود عزت، يتحدث عن “نزول الإخوان لو الناس نزلت”.

حركة “ضنك” من بين الحركات المحسوبة على الإخوان، وتحمست لليوم والحشد فيه

إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية “بي. بي. سي”، نشرت بيان محمد منتصر بأنه “موقف الإخوان المسلمين الرسمي”، وقالت “الإخوان المسلمون يدعون إلى المشاركة في “ثورة الغلابة”.

ومن ثَمَّ؛ فإن هذا أضفى جدية كاملة على دعوات الحشد في الشارع، وبالتالي؛ فإن الانهيار الذي حصل في الأعداد التي نزلت، وكانت محدودة للغاية – وإلا كان تم نقل صور ذلك على الأقل من جانب الشبكات الإعلامية الفضائية والإلكترونية التي تتابع الحدث، سواء الإخوانية أو غيرها التابعة للقوى الأخرى، أو حتى الدولية منها التي كانت “تترصد” اليوم بالفعل – قد ارتبط بشكل مباشر بأمرَيْن:

– الأول، قدرة الجماعة على الحشد في الشارع، وبالتالي، قوتها السياسية والجماهيرية، وهو ما سيكون له أثر خطير للغاية، يتعلق بالحكومات والبرلمانات التي تخاطبها الجماعة في أوروبا وخارجها، للحصول على دعمها في مواجهة الانقلاب؛ حيث إن شرط الدعم الأساسي، هو أن يكون هناك قبول ووجود للجماعة في الشارع، وهو ما قاله عمر الفاروق قرقماز نفسه، وهو مستشار أكبر وأهم داعمي الإخوان والشرعية في مصر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ في أكثر من لقاء إعلامي من بينها لقاء على قناة “مكملين” ذاته، ومع الإعلامي الأكثر شهرة وانتشارًا في أوساط أنصار الشرعية، محمد ناصر.

– الأمر الثاني، هو مدى قبول المصريين لفكرة الثورة مرة أخرى، وفي ظل الضغوط الرهيبة الواقعة على المواطن في المجال المعيشي والاقتصادي، وتزايدت بشكل غير مسبوق مع قرارات “الخميس الأسود”، 2 نوفمبر الجاري، والتي شملت رفع الدعم عن الوقود بنسبة زادت عن الثلاثين بالمائة، وتعويم الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وهو ما قاد إلى ارتفاع غير مسبوق في تكلفة الاستيراد والتصنيع، مما أدى إلى ارتفاع جديد في كلفة المعيشة بالنسبة للمواطن؛ نقول إن عدم نزل المصريين في ظل هكذا ظروف؛ هذا معناه أن المصريين قد نفضوا أيديهم بشكل كامل من هذه الدعوات.

ويأتي ذلك في ظل أثر سياسات طرفَيْن؛ الأول هو ممارسة الجماعة الثورية المصرية، والثاني، هو إجراءات الدولة.

لماذا حدث ما حدث.. عودٌ على بدء!

نننقل من نقطة الحدث الضيقة، إلى الإطار الاستراتيجي لأسباب ما جرى.

أول شيء في هذا الصدد، اعتماد الأطراف التي دعت أو دعمت الحدث، على خطاب عاطفي مثالي، من دون حشد الأسباب له، اعتمادًا على قناعة “أننا الأخيار” و”هم الأشرار” لهذا سوف ينصرنا الله، وهو تسطيح يصل إلى مستوى المرض لدى بعض الأوساط الدعوية وحتى اليسارية الثورية.

الأمر الثاني، أن هناك قناعة خاطئة مأخوذة عن ثورة يناير 2011م، وهي أن عوامل نجاحها تعود إلى “التخطيط الجيد” و”جهد القوى الثورية”، بينما تم تغييب نقطة شديدة الأهمية في هذا الصدد، وهي أن ثورة يناير لم تنجح لتنجح لولا انحياز المؤسسات التي تحمي النظام الحالي الذي تسعى للإطاحة به، لها، لحسابات خاصة بهذا النظام وبهذه المؤسسات.

ومما يدل على أن الأمر طواعية في يدي هذه الأطراف التي تكوِّن الدولة العميقة، أنهم عندما أرادوا تكرار الموقف مع الدكتور محمد مرسي، قاموا بذلك، بالرغم من المشروعية السياسية والجماهيرية، والشرعية القانونية والدستورية التي كانت تحميه، وأنه كان قادمًا من رحم أكبر قوة سياسية واجتماعية في مصر، وأكثرها تنظيمًا، من خارج الدولة العميقة، وهي جماعة الإخوان المسلمين.

في المقابل تناسى هؤلاء أن يقوموا برصد أو استطلاع مُعمَّق لموقف الشارع المصري، ولو فعلوا بدلاً من كل ما لجأوا إليه من تنظيرات، وعبارات مثالية رومانسية عن الخير والشر وتدافع الحق والباطل، لوصلوا إلى نتائج غاية في الأهمية حسمت موقف الشارع، وهي:

– أولاً أن هناك قناعة لدى شريحة معتبرة من الرأي العام المصري، بضرورة الاستجابة للسياسات الاقتصادية الجديدة للدولة، وإن كانت بالنسبة لهم “قاسية” و”لا تعالج المشكلات الموجودة في الاقتصاد”، و”تتطلب سياسات مكملة” مثل دعم القاعدة الإنتاجية؛ إلا أنهم قبلوها لأنهم ليس أمامهم بديل.

ومن خلال استطلاع خاص في هذا الصدد، قمنا به، فإن المواطن المصري قد وصل بالفعل إلى مستوىً كبير من السخط، ولكن التعبير المُستخدم لدى الغالبية هو أن “الوضع صعب؛ لكن البديل أصعب، وغير مقبول”، وأية دعوات للاحتجاج العنيف أو حتى عصيان مدني سلمي؛ معناها لدى المواطن “انتحار”، وهناك مواطنون قالوا إن الدولة غير قادرة على تحمل وقفة مثل التي حصلت في يناير وفبراير 2011م، مرة أخرى، وقالوا إن وقتها كان هناك ما يستند إليه المواطن والدولة، مثل المدخرات في حالة المواطن، والاحتياطي النقدي على مستوى الدولة.

أي أن الحالة المعيشية المتردية التي عوَّل عليها البعض على أنها سوف تكون عامل تحريك للمواطن؛ لعبت أدوارًا سلبية في منعه من المشاركة، وهي حقيقة كان يمكن الوصول إليها بسهولة بسؤال الناس!

وهو ما كان واضحًا، وحتى لم يكن بحاجة إلى استطلاع من خلال هدوء الساحة الداخلية في مصر، بعد قرارات “الخميس الأسود” هذا، وهو مؤشر كان يجب الالتفات إليه في حينه.

– ثانيًا، أن الفجوة القائمة بين المواطنين المعارضين للنظام، وبين فكرة الاستجابة إلى دعوات الإخوان والحركات الثورية الأخرى، لاحتجاجات في الشارع، لا تزال قائمة، وعمَّق منها أسلوب الشماتة والسُّباب الذي لجأ إليه البعض في تردي الأحوال المعيشية للمواطنين، وهناك قوى سياسية قالت ذلك صراحة؛ ما دام فيها الإخوان وقوى الإسلام السياسي؛ فلن نشارك، ناهينا عن أن الدعوات كانت في الأصل قائمة من قوى غير معلومة.

– ثالثًا، غابت عن تلك الدعوات حالة مهمة، كانت هي “الصاعق” أو “الفتيل” الذي أشعل مظاهرات “جمعة الغضب” يوم 28 يناير 2011م، وكان البعض يعول على تحويل الجمعة 11 نوفمبر إلى يوم مماثل، وهو غياب الطليعة المتحركة في الشارع، التي تبلورت حولها مظاهرات جمعة الغضب؛ فلا الإخوان ولا الشباب الثوري، المؤطَّر وغير المؤطَّر، الذي كان نواة الاحتجاجات الواسعة في ذلك اليوم؛ عاد موجودًا.

هذه النواة الشبابية لم تعد موجودة لتتبلور حولها الاحتجاجات في الشارع

ويرتبط بذلك، أنه كان من المفترض النظر إلى المجال الذي وصلت إليه قوى الشارع الفوضوية – بالمعنى السياسي وليس القيمي السلبي – مثل الأولتراس، والاشتراكيين الثوريين، وغيرهم من الفئات التي حجَّمها النظام تمامًا.

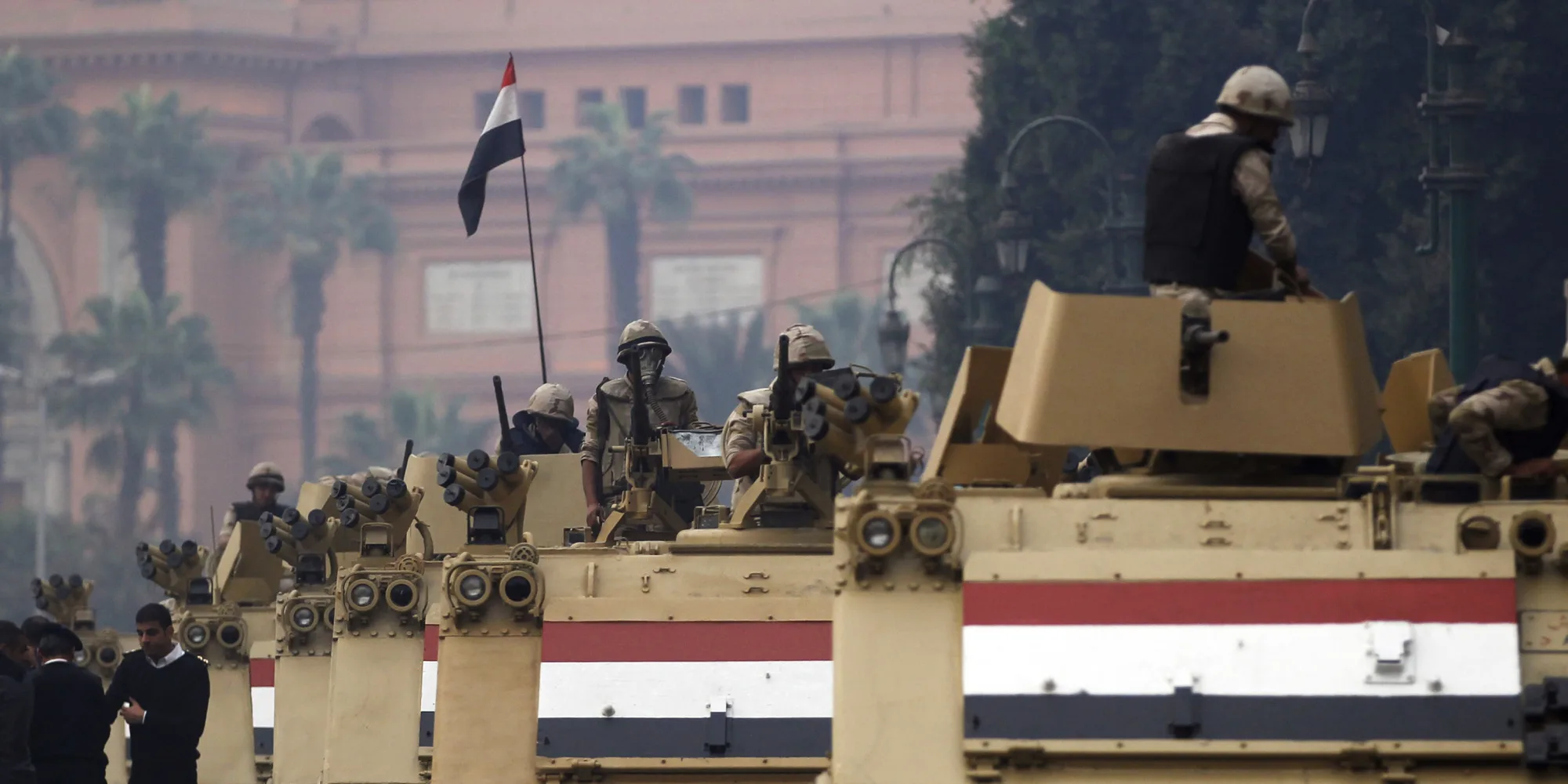

ومن نافلة القول، إن سياسات الدولة الأمنية التي استوعبت هذا الدرس، مع عدم تأييد الجيش هذه المرة لأي حراك مثل هذا؛ قاد إلى حالة الصمت الفاقع التي حصلت اليوم، والتي تحولت إلى “جمعة فشل”، احتفل فيها المشير محمد حسين طنطاوي، في ميدان التحرير بانتصاره في معركته الطويلة التي بدأت قبل ستة سنوات، بينما طوابير المصريين بدلاً من أن تخرج في مظاهرات، وقفت أمام “دريم بارك” لقضاء اليوم، وإثبات أن الحالة المعيشية للمصريين طيبة!

– رابعًا، غابت بعض الأمور الأخرى الاستراتيجية، مما سبق وأن أشرنا إليه في مواضع سابقة، ولكن نعيد التأكيد عليها لأهميتها؛ حيث إنه تحت وطأة فكرة الثورة الرومانسية، غاب المنطق العلمي المحكم للخطط والبدائل التي على أساسها المواطن سوف يعيد التجربة المريرة التي خاضها في يناير وما بعده، وهي أمور لا يجامل فيها المرء، ولا يقوم بها على سبيل الترفيه، فهي أمور بمثابة حياةٍ أو موت، والنموذج السوري شاخصٌ أمام الجميع هذه المرة، ولم يكن موجودًا وقت ثورة يناير.

ولعل أهم الخطط التي غابت، هي كيف سوف تدير المشهد بعد تنحي النظام الحالي، ولا كيف سوف يتم معالجة معضلة وجود المؤسسة العسكرية في الصورة، ولا أصلاً ما هي النخبة المصرية التي سوف تتولى القيادة، في ظل غياب حتى بديل عسكري للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ناهينا عن أي ذكر لبديل مدني، لا شخوص ولا مؤسسات أو هيئات أو أحزاب!

ودعم من ذلك، الخسارة التي مُنيت بها المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هيلاري كلينتون، لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي لا يخفي معاداته للإخوان المسلمين وللربيع العربي، وللفوضى البناءة ولكل شيء كانت كلينتون على استعداد لدعمه في مصر، بما في ذلك قبول فترة من الفوضى تستقر بعد الأمور، وهو خيال بطبيعة الحال، وجريمة السياسات الأمريكية في الحالة الليبية، ومن قبلها في الحالة العراقية، وفي سوريا واليمن، قائمة وشاخصة.

وصول ترامب للبيت الأبيض سيضاعف من مأزق القوى الداعية للإصلاح والتغيير في مصر

كما أنه على المستوى الإقليمي والدولي كذلك، جاءت الأزمات المتوالية التي تمر بها تركيا، كضريبة لسياساتها في الفترة السابقة، منعت تقديم دعم حقيقي يتجاوز تصريحات أردوغان، إلى مستوى أعلى من المواقف والدعم السياسي والمادي، للقوى الداعية إلى التغيير في مصر.

في المقابل عمَّق النظام من خلال سياساته الإعلامية، ومواقفه السياسية من عدد من الأمور التي فتت في عضد المواطن وحققت الأثر السابق، ومن بين ذلك استغلال ورقة الإرهاب بشكل كفؤ، وتوظيف أخطاء الأطراف المحسوبة على خصومه الأساسيين في جماعة الإخوان المسلمين، لصالحه.

كما أنه عمد إلى خطاب ديماجوجي شعبوي، حول به – في ظل غياب الوعي بشكل عام عن الشارع المصري – المرحلة والقرارات التي أخذها، إلى سمت وطني، وأن المواطن بتحمُّله لذلك، إنما يقوم بدور وطني!

كان ما سبق جزءًا وليس كلَّ جوانب الصورة، ولئن كان هناك عبارة جامعة لكل ما سبق، فهو أن الإيمان بالأسباب، هو من الإيمان برب الأسباب، وأن الأسباب – والتي يندرج تحتها كل الحديث المطوَّل السابق – هو أول ما يجب أن نتساءل عن مدى توافره، واستكمال ما ينقص منه؛ قبل أي حديث عن تجدد الثورة في مصر مرة أخرى، وإلا سوف نكون كمن يحرث في البحر.

وللأسف الشديد، جاءت العواقب السابق ذكرها، لكي تتوازى مع واقع إقليمي ودولي سوف يقيِّد كثيرًا من إمكانية أية محاولة حتى لتكرار النموذج السوري، لو أراد البعض ذلك أو استطاعه.

فما يجري في تركيا، وما جرى في الولايات المتحدة، ثم طامة الإدارة الكارثية الخطأ للحدث الاحتجاجي في مصر؛ قد أعادنا سنوات إلى الوراء.

ولا نكون مغالين لو قلنا إن أهم ما قيل في نهاية اليوم، هو تصريح رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، عندما قال، إن “الشعب قد اختار الاستقرار والبناء والإصلاح”.

فمن خلال ما تقدم؛ فإن ما جرى كان في جانب منه خيارًا شعبيًّا بالفعل، والناس غير ملومة عليه، في ظل هذه الصورة التي عدنا فيها إلى سنوات حتى لن نقول سنوات مبارك، فعلى الأقل وقتها كان هناك أملٌ في الثورة ووقعت، أما الآن………..! وليكمل القارئ الجملة!