بمخالب الإخفاء القسري تفترس الأنظمة المواطن والوطن، مئات الآلاف واجهوا هذا المصير المجهول أثناء النزاعات أو فترات القمع في جميع أنحاء العالم، بينما يبقى هؤلاء الأبناء والبنات والأمهات والآباء في عداد المفقودين تواصل أسرهم البحث عن إجابات، وفي سبيلها للوصول إلى أحبائهم تُظهر لهم الحكومات والأنظمة فنونها في التعامل مع المخفيين قسريًّا، فلا تكتفي بإنكار هذه الجريمة الإنسانية، بل تزيد مرارة فقدانهم لذويهم.

بعد أكثر من 4 عقود على إقراره، يعود اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري (30 أغسطس/ آب من كل عام) مثقلًا بمزيد من الضحايا، خصوصًا في العالم العربي، حاملًا ذكرى مأساة لا تموت أبدًا عند ذويهم، ويعود ببعض الإجابات لأهالٍ قضوا حياتهم في البحث عن مفقوديهم، لكن مع غياب العدالة.

في هذا التقرير نحاول تسليط الضوء على جوانب من تجارب العائلات الباحثة عن أبنائها، لرسم صورة أوضح عن مساعيهم التي تصطدم غالبًا باستمرار عرقلة الحكومات بشكل فعّال وعن عمد حقهم في معرفة مصير أحبائهم ومكان وجودهم، لتستمر المعاناة التي لا تُحتمل بسبب حالة عدم اليقين التي يعيشونها، وهم غالبًا من النساء والأطفال.

هوّة الإخفاء القسري

المخفيّ قسريًّا هو أي شخص معتقل أو مختطف أو محتجز أو محروم من أي شكل من أشكال من الحرية، وغالبًا ما يكون ذلك بشكل مفاجئ، تحدث هذه الجريمة دون أمر قضائي على أيدي عملاء الدولة القمعية أو موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات تتصرف بإذن أو دعم منها، للتخلص من الأشخاص الذين تعتبرهم “مصدر إزعاج”.

وتبدأ المعاناة حين تنكر الجهات المسؤولة أن الشخص محتجز لديها أو ترفض الكشف عن مكان وجوده، ليجد الضحايا أنفسهم في حالة ضعف مطلق، ويتعرضون بشكل خاص لخطر التعذيب أو الإعدام مع الإفلات التام من العقاب، ومع ذلك لا ينقل التفسير القانوني حجم الرعب الذي تعيشه العائلات أثناء محاولتها مواجهة الإخفاء القسري لأحد أبنائها.

قاسٍ وعميق هو وصف منظمة العفو الدولية للضحايا، حيث تقول إنهم ليسوا موتى وليسوا أحياء، ويعمَّم الوصف المجبول بالخوف والقهر، فالإخفاء القسري حجر يُلقى في ماء الشعوب الراكد، تعرّفه منظمة العفو الدولية بأنه “أداة إرهاب واستراتيجية لبث الرعب في المجتمعات تستخدمها الديكتاتوريات العسكرية إلى حد بعيد”.

كان الزعيم النازي أدولف هتلر أول من بدأ تلك الهوّة بشكلها الحالي المعروف، ورمى الآلاف فيها، لتنتشر بعدها في أمريكا اللاتينية خلال حكم الديكتاتوريات العسكرية، وتصبح أسلوبًا تعتمده الأنظمة القمعية في كل أنحاء العالم أيضًا، ومنذ إنشاء اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري عام 1980، أحال فريق الأمم المتحدة المعنيّ بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي 56 ألفًا و363 حالة عبر 112 دولة، لكن لم يتم الإبلاغ عن آلاف الحالات لمنظومة الأمم المتحدة.

يعد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو/ تموز 2002، الإخفاء القسري “جريمة ضد الإنسانية” عندما يُرتكب كجزء من هجوم منهجي ضد السكان المدنيين، وأصدرت الأمم المتحدة إعلانًا لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، ثم الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2006، وتنص على أنه لا يجوز التذرُّع بأي ظرف سواء حالة حرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي.

في المقابل، لم يعد الإخفاء القسري حكرًا على منطقة بعينها من العالم، فقد تزايدت أعداد ضحاياه في العقد الأخير، واُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم، خصوصًا في مناطق النزاعات والأنظمة القمعية، وهي تقع في الدول التي لم توقِّع أساسًا على هذه الاتفاقية، ولسوء الحظ لم تصدق على هذه الاتفاقية سوى 58 دولة اعتبارًا من أغسطس/ آب 2018، رغم أن 97 دولة وقّعت عليها.

ويثير إحجام الدول عن التصديق على الاتفاقية القلق، ويُظهر نقصًا صارخًا في الاهتمام من جانب الدول بضحايا حالات الإخفاء القسري التي ترتكبها جهات فاعلة غير تابعة للدول، ومن المثير للقلق أيضًا أنه قد يوحي بأن الدول غير راغبة في التصديق على الاتفاقية لأنها متواطئة في هذه الممارسة، وتخشى عواقب عدم الالتزام بالواجبات بموجب الاتفاقية في حالة التصديق عليها.

في السنوات الأخيرة، كانت الأمثلة الصارخة على الإخفاء القسري التي ارتكبتها جهات غير حكومية هي تلك التي ارتكبها تنظيم “داعش” وبوكو حرام، حيث استخدمت كلتا المجموعتَين الإرهابيتَين الإخفاء القسري كوسيلة لشنّ حرب ضد السكان في البلدان التي تحكمهما، وكلاهما جهات فاعلة من غير الدول وغير ملزمة بأحكام القانون الدولي، لكن هذا لا يعني أن القصة تنتهي عند هذا الحد.

ومن المثير للاهتمام أن نيجيريا، البلد الذي يشهد أكبر حضور لبوكو حرام في غرب أفريقيا، قد صدّق على الاتفاقية، ونتيجة لذلك يقع على عاتق الدولة النيجيرية بعض الالتزامات الدولية لمكافحة ممارسة الإخفاء القسري، ومع ذلك بما أن بوكو حرام كانت تتحرك بين بلدان أخرى، بما في ذلك تشاد والكاميرون اللتان وقّعتا على الاتفاقية لكنهما لم تصدقا عليها قط، فليس هناك الكثير الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يفعله، كما صادق العراق على الاتفاقية، ومن ثم يتوجّب عليه الوفاء بواجبه في التحقيق مع مقاتلي “داعش” ومحاكمتهم بسبب ممارستهم للاختفاء القسري.

وبينما تواصل الحكومتان النيجيرية والعراقية مكافحة ممارسة الإخفاء القسري داخل أراضيهما، فقد اتُّهمت الدولتان أيضًا باللجوء إلى ممارسة الإخفاء القسري في استراتيجياتهما لمكافحة الإرهاب، على سبيل المثال اتُّهمت قوات الأمن النيجيرية باستخدام أساليب مختلفة لمكافحة الإرهاب تقع ضمن تعريف الإخفاء القسري.

عدم اليقين المتأصل في الإخفاء القسري يجعل منه جريمة تختلف عن الحبس أو الإعدام خارج نطاق القضاء، إذ تتأرجح مشاعر العائلات بين الأمل وخيبة الأمل، وهو ما يعادل التعذيب النفسي الحقيقي.

كما اتُّهمت الحكومة العراقية باستخدام الإخفاء القسري ضد مقاتلي “داعش” أو المتهمين بالتعاون مع “داعش”، وهذا من شأنه أيضًا أن يضع العراق في حالة انتهاك لالتزاماته بموجب الاتفاقية، ومع ذلك، خلافًا لنيجيريا، فإن العراق ليس طرفًا في نظام روما الأساسي، وبالتالي من غير المرجّح أن تنظر أي هيئة قضائية مستقلة في ممارساته.

بخلاف هذه الأمثلة، يحدث الإخفاء القسري في جميع أنحاء العالم، وفي كل قارة، وتتأثر بشكل خاص دول أمريكا اللاتينية مثل السلفادور والأرجنتين وبيرو، إلى جانب البلدان الأخرى التي شهدت صراعات أو اضطرابات اجتماعية مثل سوريا والعراق وكوسوفو وباكستان ومصر، من بين العديد من الدول الأخرى.

الإخفاء القسري في الدول العربية.. انتهاكات مركبة

لا توجد أرقام رسمية لعدد المخفيين قسريًّا في الدول العربية، فكل حكومة تحاول إخفاء جريمتها، عدا عن المخفيين عند الجماعات المسلحة، لكن التقديرات تشير إلى 100 ألف شخص في العقد الأخير وحده، أغلبهم في سوريا، والمقلق هو توسُّع دائرة الدول التي باتت تستخدم الإخفاء القسري مرحلة أولى لأي اعتقال سياسي، فالإخفاء القسري هو قبل كل شيء أداة للترهيب وبث الذعر في النفوس.

ينتهك الإخفاء القسري الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون والمعاهدات الدولية والوطنية، وتشمل الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة والضمانات القضائية، والحق في الاعتراف كشخص، والحق في عدم التعرض للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الكرامة والحياة والحرية وخصوصية المنزل المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، والموقعة عليها غالبية الدول العربية، ومع ذلك لم يتم تجريم هذه الانتهاكات صراحةً في هذه الدول.

ويعدّ الإخفاء القسري جريمة قاسية بشكل خاص بسبب الظروف والعواقب التي يجب أن يواجهها الأشخاص المختفون وأحباؤهم، بالإضافة إلى طبيعته المستمرة، فعدم اليقين المتأصل في الإخفاء القسري يجعل منه جريمة تختلف عن الحبس أو الإعدام خارج نطاق القضاء، إذ تتأرجح مشاعر العائلات بين الأمل وخيبة الأمل، وهو ما يعادل التعذيب النفسي الحقيقي.

ويتعرض الضحايا الذين تم حرمانهم من الحماية القانونية تحت رحمة آسريهم لخطر التعذيب وحتى القتل خارج نطاق القضاء، وقد لا تكتشف الأسرة حتى وفاتهم ولن تتعافى أبدًا من جراحها، وفي المناسبات النادرة التي يتم فيها إطلاق سراحهم، غالبًا ما تظل هناك عواقب نفسية وجسدية طويلة المدى للمعاملة الوحشية المهينة للإنسانية التي تعرضوا لها، ويخشون دائمًا الانتقام إذا تحدثوا علنًا أو طالبوا بالعدالة.

وبحسب وصف منظمة العفو الدولية، فإن حالات الإخفاء هي أداة من أدوات الإرهاب التي لا تصيب الأفراد والأسر فحسب، بل المجتمعات بأكملها، ولهذا السبب تعتبر عمليات الإخفاء القسري جريمة بموجب القانون الدولي.

ومن الأمور التي تزيد من خطورة الإخفاء القسري أنه يُخرج ضحيته خارج نطاق سيادة القانون والآليات القانونية، وبالتالي يحرمها من حقوقها ووجودها كشخص تحت طائلة القانون، ولا يترك الإخفاء غير القانوني الذي تقرّه الدولة للأفراد إمكانية اللجوء إلى العدالة والحصول على الحماية أو التعويض.

وبشكل عام، تتأثر المجتمعات بشدة بممارسة الإخفاء القسري التي غالبًا ما يتم استخدامها كسلاح ضد مجموعات كبيرة من الناس كآلية لنشر الرعب، حينئذ يتبدّد الشعور بعدم الأمان والخوف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء الدولة والدول المحيطة بها، باعتباره اضطرابًا هائلًا ونشرًا للإرهاب.

الأثر المضاعف للاختفاء القسري.. للعائلات نصيب أيضًا

أفراد عائلات الأشخاص المختفين في الكثير من دول العالم، بما في ذلك الدول العربية، هم أيضًا ضحايا، يعيش هؤلاء في حالة من الألم، في محاولة للحفاظ على شعلة الأمل حية بينما يخشون الأسوأ، وتنتهك حالات الإخفاء حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على سبيل المثال قد تتأثر حقوق الأسر في الحياة الأسرية والرعاية الصحية والتعليم ومستوى المعيشة باختفاء أحبائهم.

من أكثر آثار الإخفاء القسري انتشارًا هي الصعوبات المالية التي تواجهها عائلات الشخص المختفي، وفي كثير من الأحيان يكون الشخص المختفي هو العائل الرئيسي للأسرة، ما يعني أن الآثار المادية والاقتصادية لغيابه كبيرة، وفي بعض الحالات كان يعيل الأطفال الصغار، ويدفع تكاليف العلاج الأساسي في المستشفى، ويؤثر اختفاؤهم وما يترتّب عن ذلك من انعدام مصدر حيوي للدخل على الأسرة بأكملها.

يعاني أولئك الذين هم أنفسهم ضحايا للاختفاء القسري من الخوف المستمر على حياتهم، ويدركون أنهم أيضًا مهددون، وأنهم قد يعانون من المصير نفسه، وأن البحث عن الحقيقة قد يعرضهم لخطر أكبر.

وتميل النساء إلى أن يكنّ الأكثر تضررًا من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الإخفاء القسري، كما أنهن في طليعة النضال من أجل حلّ مشكلة اختفاء أفراد الأسرة عندما لا يكون هناك عائل، علاوة على ذلك، وبسبب العوامل الاجتماعية والثقافية، تواجه المرأة عقبات إضافية عند توفير الدعم المالي لأسرتها.

ورغم الصعوبات العديدة التي يتعيّن على هذه العائلات التغلب عليها، فإن العديد منها تناضل من أجل الحصول على إجابات حول مكان وجود أحبائها المفقودين، وينطوي البحث عن أحد أفراد الأسرة في حد ذاته على تكاليف إضافية تتكبّدها العائلات إذا قررت البحث عن ذويها المختفين، ما يشكّل عبئًا إضافيًّا على هذه الأسر التي تعاني أصلًا من الناحية المالية.

هذا العبء الاقتصادي ربما يكون أصعب في بعض الحالات، فالعائلات يجب أن تتحمل تكلفة السفر إلى المحاكم أو الجهات الأمنية أو المسؤولين الحكوميين أو الاجتماعات أو الاعتصامات أو الحملات، أو أي إجراء يشعرون أنه سيجعلهم أقرب إلى تحديد مكان أحبائهم، وفي أغلب الأحيان لا تثمر هذه التحركات.

الضغط الشديد الناتج عن عدم معرفة مصير أو مكان وجود أحد الأحباء المختفين قسريًّا له تأثير عميق على العائلات، ويتجلى ذلك في شكل مشاكل صحية جسدية وعقلية، ويتفاقم بسبب العمل المضني في التعامل مع نظام العدالة البيروقراطي في البلاد.

وتتحمل الأسر التي تعاني من ضائقة الموارد العبء الإضافي المتمثل في الفواتير الطبية لعلاج الأمراض الناجمة عن التوتر لبعض أفراد العائلة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأمراض المرتبطة بالمعدة، والتي بدأ الكثير منها بعد اختفاء أحبائهم.

يتم تدمير العائلات ليس فقط لأنها لا تعرف مصير المختفين، لكن أيضًا لأسباب عملية وقانونية، فعدم وجود شهادة وفاة أو أي دليل ملموس بشأن مصير الشخص يجعل من الصعب للغاية الوصول إلى الحسابات المصرفية، أو تحديد الميراث، أو المطالبة باستحقاقات التقاعد والتأمين، والحصول على دعم الدولة والتعويضات والخدمات.

يقضي أقارب وأصدقاء الأشخاص المختفين سنوات لا حصر لها دون الحصول على إجابات عن مصير أحبائهم المختفين، ويتعرضون للتعذيب النفسي البطيء، فكل مختفٍ هو جرح مفتوح في جسد عائلته، التي غالبًا ما تمضي حياتها دون معرفة مصير أحبائها، سواء كانوا على قيد الحياة أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، أين يُحتجزون وتحت أي ظروف وفي أي حالة صحية؟

اتخاذ القرار بإعلان وفاة أحد أفراد الأسرة، حتى بعد سنوات عديدة (سواء كان ذلك ضرورة اقتصادية أم لا)، هو أمر مؤلم للغاية، يمكن للقريب أن يشعر كما لو أنه هو نفسه من “يقتل أحبائه في ذهنه”، كما يقول مارتن بيريستين في كتابه “دليل المنظور النفسي والاجتماعي في أبحاث حقوق الإنسان”.

تسمح بعض البلدان مثل الأرجنتين وتشيلي وإثيوبيا والمغرب بإصدار شهادات وفاة للأشخاص المختفين قسريًّا لعدد من السنوات، ما يتيح للعائلات المطالبة بالتعويض، لكن حتى هذه يمكن أن تكون معقّدة وبطيئة ومكلفة للحصول عليها، وحتى عندما تتقبّل العائلات وفاة شخص ما فلا يوجد حل، ولا يزال هذا لا يقدم إجابات عن مصير المختفين قسريًّا، بحسب قول منظمة هيومن رايتس ووتش.

ووفقًا للقانون الدولي، يحقّ لأسر ضحايا الإخفاء القسري -الذي يمارس عادة بموافقة الدولة- طلب التعويض المتناسب مع فداحة الأضرار المترتبة عنه، بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجه، لكن الواقع في الدول العربية كما تقول منظمة العفو الدولية: “البشر ليس لهم أي قيمة”، وتبقى ظاهرة الإفلات من العقاب متأصّلة، وتستند إليها الحكومات في الانتهاكات التي ترتكبها.

وتشمل العقبات التي تواجه ضحايا الإخفاء القسري الذين يحاولون الحصول على تعويضات فعّالة، الافتقار إلى الإرادة السياسية، وغياب الأطر القانونية أو المؤسسية المناسبة، وعلى وجه الخصوص عدم وجود آليات للمطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد الجاني الفردي، وتشمل العقوبات الإضافية نقص الموارد اللازمة للتنفيذ، وقوانين الحصانة والعفو، وقوانين التقادم التقييدية المفرطة والفساد وضعف المؤسسات.

وفي بعض الأحيان، تتم مقايضة عائلات الضحايا للحصول على التعويضات، ففي عام 2003 أنشأ الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مفوضية تحقيق مكلفة بمسألة الإخفاء لمعالجة مصيـر أكثر مـن 7 آلاف شخص اختفوا خلال الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينيات، ومـع ذلـك لم تُمنح العائلات تعويضات إلا بعد تقديم شهادة وفاة والتنازل عن مطبّات البحث عن الحقيقة بشأن مصير ذويهم، ونتيجة لذلك اختارت العديد من العائلات عدم المشاركة لأنها أرادت معرفة مصير أحبائها.

إلى جانب هذا العذاب، يعاني أولئك الذين هم أنفسهم ضحايا للاختفاء القسري من الخوف المستمر على حياتهم، ويدركون أنهم أيضًا مهددون، وأنهم قد يعانون من المصير نفسه، وأن البحث عن الحقيقة قد يعرضهم لخطر أكبر، حيث قد يصبحون عرضة للانتقام ويختفون أيضًا، ما يخلق دائرة مفجعة، وغالبًا ما يخيَّرون بين البقاء صامتين في أعقاب الاختطاف أو المخاطرة بفقدان أحبائهم إلى الأبد، ومن الشائع تحذيرهم من المشاركة في الاحتجاجات ضد الإخفاء القسري.

ويتبع ذلك الترهيب بعد سنوات من حدوث الإخفاء، ويمكن أن يستمر في بعض الأحيان بعد عودة الشخص، ويمكن أن يكون ذلك في شكل مراقبة مشددة، أو تهديد بالمكالمات من الأرقام المحظورة، أو حتى هجمات التصيُّد الاحتيالي على الأجهزة الشخصية، وفي بعض الحالات يتم إعطاء العائلات أملًا كاذبًا بأنهم إذا ظلوا صامتين فإن أحباءهم سيعودون.

علاوة على العواقب المدمّرة للاختفاء القسري، يتعيّن على عائلات الأشخاص المختفين قسريًّا أن تتصارع مع وصمة العار التي تصاحب الإخفاء القسري، وقد تؤدي هذه الوصمة إلى عزل وتهميش الأسر التي تكافح بالفعل للتعامل مع اختفاء أحد أحبائها، وقد ترتبط العزلة الاجتماعية بمخاوف أمنية، حيث ينأى جميع الأقارب والأصدقاء والجيران بأنفسهم عن عائلات الشخص المختفي، خوفًا من تعرضهم هم أيضًا للخطر.

الاستثمار في الضحايا.. سوريا نموذجًا

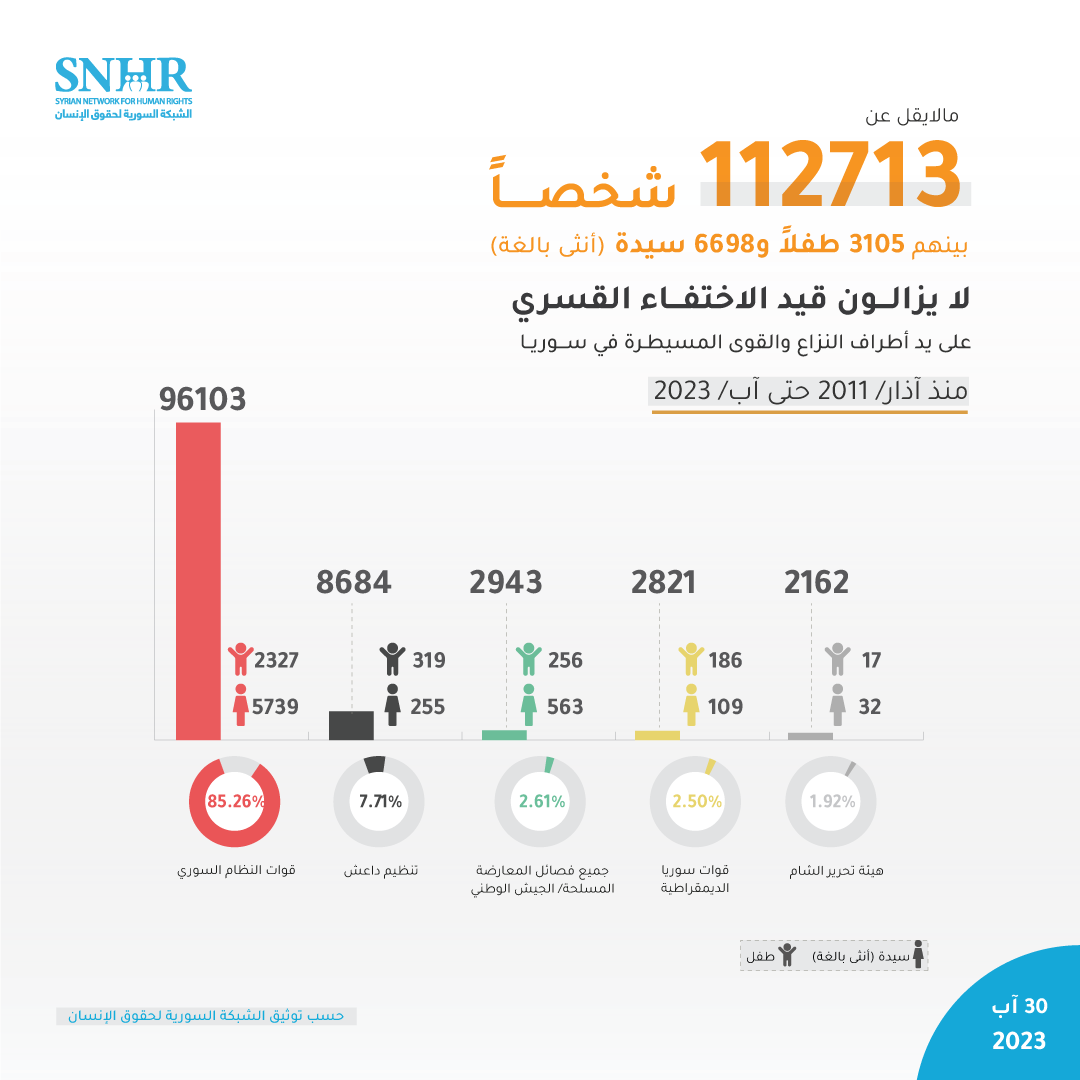

عربيًّا، ما زالت هوّة الإخفاء القسري تبتلع الكثيرين، وينقش النظام السوري اسم سوريا على عرش أسوأ الدول في ملف الإخفاء القسري، حيث وثّقت منظمة العفو الدولية أكثر من 80 ألف شخص أُخفُوا قسريًّا في سوريا من قبل النظام منذ عام 2011، ورفعت تقارير حقوقية عدد ضحايا الذين لا يزالون قيد الإخفاء القسري في سوريا إلى أزيد من 112000 شخصاً، بينهم 3100 أطفال و6670 امرأة منذ آذار/مارس 2011، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن أكثر من 85% من تلك العمليات، فيما تتحمل التنظيمات الجهادية، مثل تنظيم “داعش” وجبهة النصرة، المسؤولية عمّا يقارب 11% منها، وتبقى نسبة أكبر بقليل من 4% من حالات الإخفاء القسري، نُسبت إلى فصائل المعارضة المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية.

في كل الحالات، احتفظت الجهات الفاعلة بأجساد الضحايا وذكرياتهم الأخيرة عن فصول التعذيب قبل أن ترحم الروح الجسد فترحل، وتلك ممارسات وصفتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بـ”الهمجية”، وقد أمعن النظام السوري على وجه التحديد استثمارًا في الضحايا، حين أسّس شبكات مافياوية تتربّح من ذوي الضحايا مقابل معلومة من قبيل: هل هم أحياء أم أموات؟

تشكّل تجربة العائلات الباحثة عن مفقوديها إحدى أكثر القصص مأساوية في النزاع السوري، فالعائلات تقضي سنوات في البحث بكل الوسائل، وفي معظم الحالات لا تجني سوى أنباء متضاربة من سماسرة مجهولين يدّعون قدرتهم على الوصول للمعلومات وارتباطهم القوي بالقيادات، وهذه الطريقة غالبًا ما تتضمن دفع رشاوى كبيرة عبر وسطاء لعناصر وضباط، وكثيرًا ما تتحول إلى عمليات احتيال وابتزاز مالي وعاطفي.

ويكشف تقرير لمنظمة العفو الدولية أن النظام السوري يجني أموالًا عن طريق سوق سوداء، تستغل رغبة أقارب الضحايا وتوقعهم لمعرفة مصير أحبتهم المختفين قسريًّا مقابل المال، لأنه ليس لديهم وسيلة أخرى للاطمئنان على مصير أبنائهم، وتتصاعد المبالغ المطلوبة وفقًا لقدرة ذوي المعتقلين ماليًّا ومكانتهم الاجتماعية.

في مايو/ أيار عام 2022، وقف المئات من ذوي المعتقلين السوريين حاملين صور أقربائهم وأحبائهم، منتظرين وصول المفرج عنهم إثر صدور مرسوم عفو رئاسي، آملين أن يكون أحدهم قد رأى قريبهم أو التقى به، لكن آمال الكثيرين منهم تتبخّر عند العلم أن جميع مراسيم العفو الرئاسي منذ الثورة السورية أسفرت عن خروج 7 آلاف و300 معتقل فقط، بينما لا يزال 135 ألفًا على الأقل رهن الاعتقال والإخفاء القسري حتى الآن.

فيما تم توثيق مقتل أكثر من 14 ألفًا تحت التعذيب، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، منذ انطلاق الثورة السورية، عُرف مصير آلاف من هؤلاء جميعًا حين تعرّف إليهم ذووهم إما من بين 50 ألف صورة هرّبها الرجل الغامض المعروف بـ”قيصر”، وإما لإضافة النظام السوري في السجلات الرسمية كلمة “متوفى” في وثائق مئات من المختفين قسريًّا.

يكشف تقرير لمنظمة “اليوم التالي” السورية المستقلة بعنوان “على حافة اليأس” أن 15% من الأهالي وصلهم خبر وفاة المعتقل، وبعضهم تأكد عبر استخراج وثائق السجل المدني، وبعضهم عبر الوثائق المسربة، ورغم مأساوية تأكيد خبر الوفاة بعد الإخفاء كونه قطعًا لكل أمل متبقٍّ، إلا أنه يضع نهاية ما لمعاناة سنوات طويلة عاشتها تلك العائلات.

يتبقى حوالي 85% من العائلات التي ما زالت تصارع أسئلة من نوع: هل ما زال حيًّا؟ هل سيعود يومًا؟ وفي غضون ذلك تكبر زوجات في انتظار أزواجهن، وينضج أطفال كانوا أطفالًا حين اُعتقل آباؤهم، ويشيخ آباء وأمهات في انتظار أبنائهم.

الإخفاء القسري باهظ التكلفة في مصر

في مصر، أصبح الإخفاء القسري ظاهرة ترويع بعد الانقلاب العسكري عام 2013، وبلغت الحالات المسجلة 5 آلاف و500 حالة، قُتل منهم 44 خارج نطاق القضاء منذ عام 2013، ولم يسلم من الإخفاء حتى محامي المختفين قسريًّا إبراهيم متولي، الذي اختفى قبل سفره للخارج لمناقشة قضية الإخفاء القسري في بلده، والذي أطلق “رابطة المختفين” بعد اختفاء ابنه بنفس الطريقة منذ أحداث “الحرس الجمهوري” في يوليو/ تموز 2013.

منذ ذلك الحين، استخدم النظام الإخفاء القسري، إلى جانب الاعتقال التعسفي، كأداة لإرهاب المجتمع وإجبار معارضيه على الخضوع، فيما وصفته منظمة العفو الدولية في أحد تقاريرها بـ”العملية دائمة التطور”، والتي تستهدف بشكل أساسي المعارضين السلميين للنظام، والمتظاهرين والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والأطباء، والعسكريين وموظفي الدولة المشكوك في ولائهم، إلى جانب أفراد عائلات كل من ذُكروا أعلاه.

اتّبعت السلطات المصرية أسلوب الإخفاء القسري كسياسة ممنهجة، ضمن مجموعة من السياسات الأخرى التي هدفت إلى كسر إرادة المعارضين المطالبين بالتغيير السياسي وسحق الناشطين منهم، ويؤكد ذلك عدم انضمام مصر حتى الآن للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

من بين كل تلك السياسات تبقى عمليات الإخفاء القسري أشدها وطأة، كون آثارها لا تقتصر على الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للضحايا وعائلاتهم، بل تمتد إلى مشكلات على المستوى القانوني، حين يتعلق الأمر بزوجات أو أزواج المختفين والمختفيات أو بممتلكاتهم وأعمالهم، ومع ذلك تنكر السلطات المصرية وجود أي حالة إخفاء قسري.

تخوض عائلات المختفين في مصر تجربة مؤلمة تمتد في أغلب الحالات إلى سنوات من عمليات البحث عن أبنائها، تبدأ عبر القنوات الرسمية كالشرطة وأفرع الأمن التي نادرًا ما تصرّح رسميًّا بأي معلومات عن المحتجزين لديها، وإن صرّحت فغالبًا لا تكون الأخبار سارة للعائلات، لكن ليست كل عائلات المختفين تمتلك الجرأة على الذهاب إلى أفرع أجهزة الأمن للمطالبة بأبنائها.

تمعن السلطات المصرية في جلد أهالي الضحايا، وتتصيد الأجهزة الأمنية بعضهم لمجرد أنهم يسألون عن ذويهم المختفين قسريًّا، فيلقون المصير نفسه في تسلسُل لا نهاية له، ولم تعد لديهم الجرأة لفعل ذلك.

وأمام إغلاق القنوات الرسمية في وجه العائلات، وطول فترة الإخفاء القسري التي تمتد إلى شهور وحتى سنوات، يتجه البعض -كما هو الحال في سوريا- نحو الوسطاء، ويقعون فريسة لأنماط عديدة من الاستغلال والنصب، من بينهم بعض الأشخاص المجهولين الذين يدّعون امتلاك علاقات مع الأجهزة الأمنية، وينضم إليهم بعض المحامين الذين يجدون في مثل هذه القضايا فرصة لتحصيل الأموال بشكل سهل وفي وقت قياسي، الأمر الذي يجعل هؤلاء الأهالي عرضة لعمليات نصب وضحايا لجريمة جديدة.

ومع احتمالات فشل كبيرة لهذه السلوكيات التي تُوصف بـ”استغلال ظروف الناس”، يلجأ الأهالي إلى القنوات الأخرى من خلال مشاهدات المعتقلين الناجين، فكثير من العائلات تسارع للوصول إلى كل معتقل خرج حديثًا في محيطها حاملة صور أبنائها، آملة أن يتعرّفه فينقل لها أية أخبار، لكن معلومات الناجين دائمًا ما تشير إلى وضع كان قائمًا في الماضي، وغالبًا ما تحصل العائلات على معلومات متضاربة تزيد معاناتها.

شقيقة أحد المختفين قسريًّا تروي معاناة أهلها في البحث عن ذويهم المفقود

بخلاف الاستغلال المادي، ترى السلطات المصرية في المختفين قسريًّا مآرب أخرى، فمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية تسعى لاستغلالهم كورقة لتلميع سجلها الحقوقي، وكسب مزيد من التأييد أمام المرشحين المنافسين، حيث أصدرت مؤخرًا أحكامًا بالعفو الرئاسي عن مئات المسجونين، ومن بينهم مختفين قسريًّا أنكرت الأجهزة الأمنية سابقًا معرفتها بأماكن وجودهم، وتفاجأت عائلاتهم بإخلاء سبيلهم.

رغم كل ما يُثار حول الحوار الوطني ولجان العفو الرئاسية، يرى الحقوقي معتز الفجيري في حديثه لـ”معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط”، أن السجن السياسي أصبح ركنًا أساسيًّا من أركان منظومة الحكم، ولا يتحرك هذا الملف بشكل نوعي، وأن كل تلك الأمور محض إجراءات شكلية لا تؤثر على المشهد الكلي للسجون، فليس هناك تغيُّر واضح في السياسات الأمنية، وفي الوقت الذي يتم الإفراج فيه عن العشرات يتم القبض على المئات.

في بعض الأحيان، لا تنتهي معاناة الأهالي عند الإفراج عن ذويهم (إن حدث)، فهناك مرحلة “المراقبة الشرطية” أو “التدابير الاحترازية” التي يفرضها جهاز الأمن الوطني، ويُحرم خلالها الأهالي من قضاء أكبر وقت ممكن مع ذويهم، ويتعرضون لأنماط مختلفة من النصب أو الاستغلال والاستنزاف المادي، على أمل أن ينال أبناؤهم حريتهم من جديد.

العراق.. عندما يتحول المختفون قسريًّا إلى أداة سياسية

تضع هذه القضية العراق في مقدمة الدول التي تشهد حالات اختفاء قسري، لا يوجد إجمالي رسمي عندما يتعلق الأمر بالأرقام، لكن السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان يقولون إن حوالي 22 ألف شخص يعتقد أنهم في عداد المفقودين، ومن بينهم 1800 شخص اختفوا من منطقة الرزازة بين الأنبار وكربلاء، و763 من الصقلاوية في الأنبار أثناء انتزاع المنطقة من سيطرة تنظيم “داعش”.

وبحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 11 ألف عائلة عراقية أبلغت عن فقدان مدنيين خلال السنوات الخمس الماضية فترة 2017-2022، وهي الفترة التي كان فيها العراق ساحة المعركة الرئيسية في الحرب ضد “داعش”، وشهدت اختطاف آلاف المدنيين، معظمهم من محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل وبغداد وديالى وكركوك وبابل، لدوافع سياسية وطائفية، وتحدث سياسيون عن تورط فصائل مسلحة في عمليات اختطاف واختفاء.

وبحسب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، فإن ملف المختفين قسريًّا في العراق تحول من ملف إنساني إلى ملف سياسي، هذا الملف استغله السياسيون في المناطق التي كانت تحت سيطرة “داعش”، وتحول إلى ورقة سياسية رابحة في عملية الصراع على السلطة، متجاهلين حجم حالات الإخفاء القسري في سياق النزاع الذي شارك فيه تنظيم “داعش” في العراق، وحتى الآن لم تعترف به الحكومة العراقية أو المجتمع الدولي على الإطلاق تقريبًا.

ولم تتوصل جميع لجان تقصي الحقائق التي شكّلتها الحكومات العراقية إلى أي نتائج، وغابت حقوقهم وحقوق أهلهم بين لجان شكلتها حكومات حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، وكان ذلك أملًا كاذبًا لأسر الضحايا، وتشويهًا للحقائق، ومماطلة في القضية التي تهتم بها آلاف الأسر، وتشكل هذه الأسر نسبة كبيرة من سكان المحافظات العراقية.

ومع اقتراب كل موعد للانتخابات، يتعهّد مرشحو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العراقية بمساعدة أسر العراقيين المختفين قسريًّا، ويعدون بمحاولة معرفة ما حدث لهم، ما يترك أقاربهم يأملون بشدة في الحصول على إجابات.

لكن الأهالي يخشون من استخدامهم كأداة للابتزاز والضغط والمناورة في المشهد السياسي، واستغلالهم للحصول على أصوات الناخبين، فالوعود الانتخابية التي يطلقها المرشحون بفتح ملفات أقاربهم مع اقتراب الانتخابات تثير في كل مرة مخاوف لدى عائلات آلاف المدنيين المختفين في العراق، من أن يقايضوا قضية أقاربهم مع تصاعد المطالبات بتحمل الحكومة مسؤوليتها.

وما زال التأثير النفسي والمعنوي للاختفاء القسري على العائلات العراقية باقيًا حتى اليوم، فضلًا عن حقيقة أن العديد من الرجال قُتلوا أو فُقدوا خلال المعركة ضد تنظيم “داعش”، هناك الآلاف من الأسر التي تعيلها نساء، ويُعتقد أنهن ينتمين إلى تنظيم “داعش”، ويكافحن من أجل البقاء في العراق، وتطالب العائلات بإجابات حول مكان احتجاز أفرادها، وما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة.

اليمن.. للظلم بقية

مخفيون منسيون محاصرون، ذاك هو حال اليمنيين وما جنته الحرب عليهم، تتوزعهم المنافي، وتستوطنهم السجون والمعتقلات، أما اليمن فقد بات سجنًا كبيرًا لمن بقي منهم، كل طرف من الميليشيات المسيطرة على رقعة منه تقرر مصير الواقعين تحت سيطرتها، ويستمر في استخدام جريمة الإخفاء القسري كأداة من أدوات الحرب.

“الله وحده أعلم إن كانوا على قيد الحياة”، بكل تسليم تعنون العفو الدولية تقريرها عن الإخفاء القسري في اليمن، لا يرصد التقرير انتهاكات ميليشيا الحوثي بوصفها ميليشيا غير حكومية، بل يرصد أجهزة أمنية تابعة للحكومة الشرعية والمدعومة منها إماراتيًّا، وتحدثت منظمة العفو الدولية عن عشرات السجون السرية التي تبتلع آلاف اليمنيين، قائلة إن “هذه الممارسات تعد جرائم حرب”.

يظل ملف المختطفين والمخفيين قسريًّا في اليمن شائكًا ومعقدًا في ظل تورط كل أطراف الصراع في اليمن، مع استمرار وتيرة الحرب وغياب الدور الرسمي للحكومة الشرعية والدور الرقابي للمنظمات الرقابية.

وذاك حال يسود البلاد شمالها وجنوبها في يوميات الحرب الممتدة منذ أكثر من 8 سنوات، تتجدد المآتم وتتعاظم المآسي وتكبر الأحزان، ويزاد فقدان الأمل في عودة آلاف اليمنيين المغيبين في السجون، تهمتهم الوحيدة عدم الرضا عليهم من قبل القوات الباسطة قبضتها على البلاد المجزّأة بين تحالف الحوثي في الشمال، والقوات المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي في الجنوب.

وتشير كل الشواهد إلى تورط كل أطراف الصراع في اليمن، ووفقًا لتقرير منظمة سام للحقوق والحريات، احتلت جماعة الحوثي المرتبة الأولى في حجم جرائم الإخفاء القسري بواقع 353 حالة إخفاء قسري، وجاء المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًّا في المرتبة الثانية بواقع 327 حالة إخفاء قسري، كما حمّل التقرير الحكومة اليمنية المسؤولية عن 90 حالة إخفاء قسري، وشملت الحالات كل اليمنيين رجالًا ونساءً، سياسيين وإعلاميين ومدنيين وعسكريين.

خلف هؤلاء الضحايا مئات العائلات التي تأمل في الكشف عن مصير ذويها، وتعيش كل يوم عذابات غياب أحد أفرادها، ومع حلول المناسبات مثل الأعياد وشهر رمضان، يتضاعف ألم ومعاناة هذه العائلات جراء غياب أحد أفرادها، وتفرُّق دمه بين سجون مختلفة في البلاد.

ومع عدم توقيع الحكومة اليمنية على الاتفاقية الدولية لمناهضة الإخفاء القسري، يظل ملف المختطفين والمخفيين قسريًّا في اليمن شائكًا ومعقدًا في ظل تورط كل أطراف الصراع في اليمن، مع استمرار وتيرة الحرب وغياب الدور الرسمي للحكومة الشرعية والدور الرقابي للمنظمات الرقابية، وقد تركت هذه المعاملة الأسر يائسة ومعزولة مع شعور عميق بالظلم، وثمن كل ذلك يدفعه اليمنيون من أمنهم وأمانهم دون حل واضح على المدى القريب.

في مثل هذه البلدان التي استعجل فيها الخريف ونال سريعًا من ربيع أُسقط فيه الظالم، وفي كثير من الدول حول العالم، للظلم على ما يبدو بقية، ويبقى السؤال مفتوحًا عن مصير مئات آلاف المختفين قسريًّا، وتمضي الأيام بطيئة على الأهالي الذين يعانون مرارة الانتظار المفتوح.