تتداخل السينما التركية والكردية في بعض الأوقات، كونهما متصلتان بضرورات داخلية أهمها الواقع الجغرافي والأزمة السياسية وتاريخ الاضطهاد التركي للأكراد بصورة تتجاوز فكرة حصرها داخل صورة أو منتج سينمائي.

أفلام المخرج يلماز جوناى – أهم تجارب السينما الكردية بشكل عام – تتأرجح بين كونها تحمل طيفًا سياسيًا وعقلًا فوضويًا يموج بين موضوعات مكثفة، أي أنها كما وصفها الكثير من النقاد، سينما محرضة في جوهرها، لا ضد شيء بعينيه، بل تتباين الانحرافات والاتجاهات مع تباين الروايات، ما ينعكس بالضرورة على مشروعه الذي يبدو محفزًا بدرجةٍ ما، لكنه لا يؤسس لإيديولوجية بعينها أو توجه مركزي، بل يمكن إدراج أفلامه – كما أفلام مخرجين آخرين – تحت المسميات العامة التي تحمل في داخلها إشكاليات أكثر شمولية.

الطريق من وإلى الجذور

ننطلق من تلك النقطة لأن يلماز جوناى يعرف بسينما سياسية، لكنها في الحقيقة ليست كذلك، على الأقل بدرجة مباشرة، لا تنطلق من منظور سياسي أو تخدم إيديولوجية، بل تتحرك من الأزمة الإنسانية كأساس له روافد سياسية واجتماعية واقتصادية.

إلا أن ما يجعل أفلامه تتورط في حمى تأويلات سياسية كونه ولِد لأبوين كرديين عام 1937، وعاصر التمييز العنصري واضطهاد الحكومة التركية للمواطن الكردي، فقط لأنه كردي، يقول جوناى في لقائه الأخير بألفريدا بينج قبل شهر من وفاته بالسرطان في باريس:

“ولِدت لأبوين كرديين، لكني لم أتحدث اللغة، محرم تعلمها أو التحدث بها، ممنوع أن تكون هوية أو تتعرف على ثقافتك، لقد نصبوا كل العقبات والحواجز، لذا كان عليّ اكتشاف هويتي فيما بعد. تقضي الأيديولوجية التركية بـ(أنت تركي) وعليّ تعلم ذلك رغم أن والداي يتحدثان الكردية في المنزل، لم أدرك أصولي إلا في الـ15 من عمري، لكن حينها، عندما تعرفت على جذوري، لم يكن لديّ موقف قومي، لم أكن قوميًا لأنني كنت قد اكتشفت بالفعل الاشتراكية وأفكارها”.

يمكن أخذ هذا الاقتباس كمدخل لفهم سينما جوناى، فتى جبِل على تلاوات المحو، لكنه بطريقة ما عرف الطريق نحو جذوره، وطور رؤى مضادة للأيديولجية التركية، ولم ينخرط مع تيار المحو الذي يطول أغلب الأكراد حتى يتسنى لهم عيش حياة كريمة، وظل متمسكًا بهويته وأصوله ككردي يحمل داخله آثار وآثام الحكومات، ويواصل جوناى وصفه للأكراد في حديثه:

“الأكراد فقراء بلا أرض، لذا كان عليهم التنقل إلى حيث يمكنهم العثور على وظائف، كان الأمر أشبه بهجرة داخلية، مثل هجرة العمال في أوروبا، لقد عملوا في أحط الوظائف وأصعبها، دون أي تقدير لأنهم أدنى طبقات المجتمع. على سبيل المثال، في إسطنبول 90% من الحمالين، الذين يحملون أوزانًا ثقيلةً للغاية، وعمال نظافة الشوارع ومنظفي المراحيض، جميع الوظائف القذرة يتولاها الأكراد، يذلون لدرجة أن قول كلمة (كردي) تعتبر إهانة في اللغة التركية.. لكن بصراحة، هناك أكراد يشغلون مناصب رفيعة جدًا في المجتمع، وهم في أعلى مراتب جهاز الدولة، لكن هذا لأنهم لا يقولون أبدًا (أنا كردي)، يخفون الأمر”.

بالطبع أثرت تلك الظروف على وعي جوناي، وشكلت مشروعه السينمائي فيما بعد، غير مقيد ببنية سياسية ابنة زمانها، لكنه متأثر بها وبالأزمات المحيطة بالجو العام للدولة، فالعيش ضمن مأساة يخلق محفزات لاإرادية، ويوجه الشخص ناحية الفاجعة، وهذا بالضبط ما كان يزعج السلطات التركية في جوناى، أنه في صف المهمشين والفقراء، خصوصًا في أفلامه التي نالت احتفاءً دوليًا من أشهر مهرجانات العالم.

والحقيقة أن جوناى حكِم عليه بالسجن عام 1961 بتهمة مريبة، لكنها إسقاط على الوضع العام، تهمة أدبية تتعلق بقصة قصيرة كتبها عام 1956 في سنوات المدرسة الثانوية، تدعي الحكومة أنها ذات محتوى تخريبي محتمل، ربما لانخراطه منذ سن صغيرة في قراءات عن الماركسية والسياسة الثورية، لذلك أيضًا يربط الكثير فيلموغرافيا جوناى بالحركة القومية الكردية، إلا أن تصريحاته عن الحركة تبدو متناقضة وملتبسة وغير ذات وجهٍ، حتى خلال وجوده خارج تركيا في أواخر أيامه.

ولِد يلماز جوناى عام 1937 في قرية صغيرة حول مدينة أضنة في الجنوب، ودرس القانون والاقتصاد في جامعة أنقرة وإسطنبول، ثم انخرط في الصناعة السينمائية وهو في عمر الـ21، ليتحول إلى أيقونة سينمائية في مسيرة تجاوزت الـ26 عامًا، عمِل فيها ممثلًا ومخرِجًا وكاتبًا وصانع أفلام.

بداية انخراطه في الصناعة كانت كمساعد مخرج، ليتحول بعدها إلى ممثل ثم إلى بطل سينمائي في عدد كبير من الأفلام التجارية الشعبية التي رغم جودتها الرديئة وعنفها المفرط حققت نجاحًا هائلًا، ويتحول إلى أيقونة مغايرة لنمط الأبطال السائدين آنذاك في السينما التركية.

بدأ جوناي مسيرته الإخراجية بأفلام بسيطة ذات قوالب نمطية تندرج تحت نوعيات الجريمة والإثارة والحركة، الجدير بالذكر أن جوناى قاد أغلب أفلامه كمخرِج وكاتب وممثل ومنتج في بعض الأحيان الأخرى، بداية من فيلم “At avrat silah” عام 1966، مرورًا بأفلام ذات جودة أعلى مثل “الذئاب الجائعة” عام 1969، وصولًا إلى تحفته السينمائية التي بدأت عند فيلم “Umut ــ أمل” عام 1970، الذي حقق احتفاءً دوليًا مفصليًا في تاريخ السينما التركية والكردية، فقد عرض وقتها في مهرجان كان السينمائي.

جوناى قدم واحدًا من أجمل أفلامه بالأبيض والأسود، بداية من العنوان الذي يحمل معنى موازيًا للوهم، مرورًا بالإشكالية الجوهرية المرتبطة بالمواطن العادي والكاشفة لجانب كبير من المجتمع التركي، فسردية الفيلم رغم لعبها بين أوتار النوعية، تتبدى كسردية ناقدة بشكل قاسٍ وغير مباشر، وفاصلة في تحديد ملامح جوناى السينمائية.

يدور الفيلم حول شخصية جبار (جوناى) حوذي يمتلك عربة قديمة وواهية، يحاول أن يدبر لقمة عيشه بالاعتماد على حصانه، ويمني نفسه كل يوم بورقة يانصيب، لعلها تكون ورقة الحظ لكنها تفشل في كل مرة، وفي أحد الأيام يموت حصانه عندما تصدمه سيارة أحد الرجال الأرستقراط، لينخرط بعدها فيما يشبه النبوءة الخيالية، ويسير وراء وهم الكنز المدفون لعله المخلص.

يرصد جوناى في هذا الفيلم حال طبقة كبيرة من الأكراد والشعب التركي، والتصبر بالوهم هو الحيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها مراوغة قسوة الأيام.

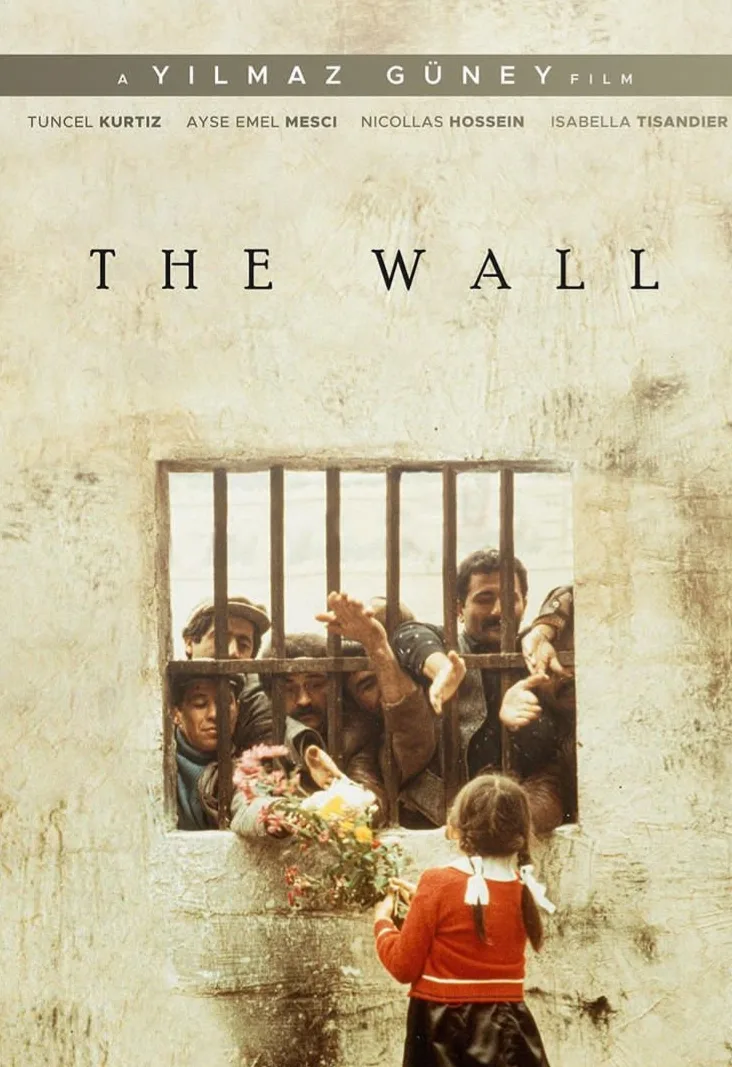

حقق جوناي بعدها عدة أفلام متفاوتة الجودة، لكنها بالطبع أفضل من أفلامه الأولى، ليصل إلى ذروته السينمائية في تجربتين ملهمتين، رفعوا من شأن السينما الكردية والتركية إلى مستوى عالمي، ليس على مستوى المنافسة الفنية فقط، بل على مستوى الجوائز السينمائية المرموقة، عندما حصل فيلم “YOL ـ الطريق” على سعفة كان الذهبية عام 1982، ليكون أول فيلم كردي/تركي يحصل عليها، ليتحول جوناى إلى أحد رواد السينما التركية/الكردية، خصوصًا عندما لحقه بفيلم “Duvar ــ الحائط” عام 1983 الذي شارك في مهرجان كان مرة أخرى.

لا يصل أبطال جوناى – على الأقل في الثلاثة أفلام المشهورة – إلى الخلاص، لا يوجد إلا السراب، كأنه يسخر من الأقدار ومن الأمل البشري

عمِل جوناى في مناخ مضطرب ومثير للجدل دائمًا، فقد سجن ثلاث مرات، بتهم مختلفة مع كثرة الانقلابات وعدم استقرار النظام السياسي في تركيا، خصوصًا مع ارتباطه الدائم بالسياسة والحركات الاجتماعية والثورية، فكل شيء مؤقت في تركيا آنذاك، الأنظمة والأفراد وحتى الجبهات السياسية، وكل انقلاب يأتي بمستجدات أقسى، كما حدث بعد انقلاب 1971 وحبسه احتياطيًا لأسابيع دون تهمة واضحة، ليقرر بعدها مغادرة إسطنبول، ليأتي النظام ذاته ويسجنه عام 1972 بتهمة التستر على طلاب أناركيين، ليطلقوا سراحه بعدها بسنتين تقريبًا عام 1974.

لكنه لم يلبث أن عاد إلى السجن مرة أخرى بتهمة إطلاق النار على قاضي منطقة يومورتاليك، الذي وجِدَ مقتولًا في ملهى ليلي بعد مشاجرة عنيفة، ليحكم عليه بالسجن لمدة 19 عامًا، وفي أثناء فترة مكوثه في السجن، كتب سيناريوهات ذات جودة عالية لصديقه زكي أوكتن ويشارك بها في مهرجان برلين، بالإضافة إلى تحضيره لأفلامه الأكثر جودة بعد ذلك، والحقيقة أن فترات سجنه المتوالية جعلت مهمة مساعد المخرج أصعب، لأنه كان ينجز الأفلام فيما هو في السجن.

كتب جوناى فيلمه الأشهر “YOL” في السجن، والشيء الغريب أنه أخرج معظمه أيضًا من داخل السجن، وحضر للقطات بعناية من خلال رسمها أو كتابتها تفصيلًا وإملائها للمساعدين، قبل أن يهرب من السجن عام 1981 إلى فرنسا، ويذهب لإكمال الفيلم، إذا فهو لا يمتلك الفيلم وحده، حتى لو حاول السيطرة عليه بكل ما يملك، غير أنه يتسم بالنضوج المتأخر لجوناى حتى لو كان نضوجًا مغرقًا في الميلودراما، لكنه ينزع بشكل هائل نحو الواقعية ليرصد معاناة الفرد بمنهجية صدامية.

الفيلمان الأخيران مرتبطان بشكل مباشر بنظام السجون التركي، وكيفية إدارته للسجون من الداخل والخارج، لذلك تبدو الأفلام ذات وقع سياسي للوهلة الأولى، إنما مع اندفاع السرد نحو الأمام، يبدأ النظام الاجتماعي بالتصدع، خاصة عند رصد الجانب الكردي، وكيفية إدارة العائلات لأموره من الداخل، ولا أظن أن هناك فيلمًا سياسيًا لجوناى إلا فيلمه الأخير “Duvar” الذي يتناول خلاله مؤسسات السجن من الدخل.

لا يصل أبطال جوناى – على الأقل في الثلاثة أفلام المشهورة – إلى الخلاص، لا يوجد إلا السراب، كأنه يسخر من الأقدار ومن الأمل البشري، وينتهي الأمر نهاية تنتصر فيها الواقعية القاسية على الإيهام الجذاب، ليصل في النهاية البطل إلى طريقة موازية للجنون، لكنها ليست جنونًا يحتاج إلى مصحة نفسية، بل جنون مرادف للموت، لا يمكن علاجه.