ترجمة وتحرير: نون بوست

حتى الشهر الماضي، كانت مجموعة البريكس، وهي نادي دبلوماسي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تضم أعضاء من كل ركن من أركان العالم النامي باستثناء الشرق الأوسط. الآن لم يعد الأمر كذلك: فمن بين الدول الستة المدعوة للانضمام إلى الكتلة في قمتها السنوية التي عُقدت في 22 آب/أغسطس الماضي، هناك 4 دول من المنطقة: مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وإذا وافقوا جميعًا، فإن الشرق الأوسط سوف يمثل أكثر من ثلث أعضاء الكتلة الموسعة.

تعد هذه الدعوات إحدى العلامات العديدة التي تشير إلى أن الشرق الأوسط يتغير، وتحاول دول الخليج الغنية ترسيخ نفسها كقوى وسطى غير منحازة. وعرضت السعودية التوسط بين روسيا وأوكرانيا، في حين تريد دولة الإمارات، التي ستستضيف قمة المناخ العالمية هذا العام، “كوب 28″، القيام بدور مزدوج باعتبارها دولة مصدرة للنفط وقوة للطاقة الخضراء. ويُعد مجلس التعاون الخليجي المكون من 6 أعضاء أحد النقاط الاقتصادية الساخنة في العالم، حيث يجذب الموهوبين والأثرياء من الشرق والغرب وينشر مجموعات هائلة من رؤوس الأموال في الخارج.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الهدوء النسبي الذي برز حديثًا في الشرق الأوسط؛ فقد أدى وقف إطلاق النار إلى تهدئة الحرب المستمرة منذ 8 سنوات في اليمن، واتفقت إيران والسعودية في آذار/مارس على تخفيف نزاعهما المستمر منذ 40 سنة، فيما أصلحت قطر علاقاتها مع جيرانها، وحتى أن المنطقة تصالحت مع الدكتاتور السوري القاتل بشار الأسد. وفي الوقت نفسه؛ تحث أمريكا السعودية على الانضمام إلى “اتفاقيات إبراهيم”، والتي بموجبها أقامت 4 دول عربية أخرى علاقات مع إسرائيل منذ سنة 2020.

قبل 5 سنوات، قدم محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، رؤية مفعمة بالأمل عنوانها “إلى أين يمكن أن تتجه الأمور”. وقال: “أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. النهضة العالمية القادمة ستكون في الشرق الأوسط”. وتتناسب تعليقاته مع السرد الشائع بشكل متزايد في الخليج، والذي مفاده أن الشرق الأوسط “الجديد” سوف يركز على الاقتصاد بدلًا من الديمقراطية أو غيرها من الأيديولوجيات المشتتة للانتباه. فالدبلوماسية ستجلب الاستقرار، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستثمار والنمو الذي يساعد الجميع على تجاوز الاضطرابات التي شهدتها العقود الماضية. وقد طبقت دول الخليج هذا النموذج في الداخل منذ فترة طويلة، والآن يريدون تصديره.

يتمتع الشرق الأوسط بإمكانات هائلة. أولًا – والأكثر وضوحًا – أنها مليئة بالهيدروكربونات؛ فهو يمثل 36 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، و46 بالمئة من صادرات النفط، و22 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي، و30 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهذه الأرقام قابلة للارتفاع. وتتمتع المنطقة باحتياطيات هائلة (52 بالمئة من الإجمالي العالمي للنفط و43 بالمئة للغاز) وتكاليف إنتاج منخفضة. وفي الوقت الذي تشعر فيه شركات النفط الغربية الكبرى بالقلق بشأن الاستثمار، تعمل الشركات الخليجية على زيادة طاقتها الإنتاجية.

الموقع مهم أيضًا: فالمنطقة تربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، ويمر نحو 30 بالمئة من حاويات الشحن العالمية عبر قناة السويس في مصر، بينما يمر 16 بالمئة من شحناتها الجوية عبر مطارات الخليج. ويشكل سكانها الشباب مصدر قوة آخر: فـ55 بالمئة من سكان الشرق الأوسط هم تحت سن الثلاثين، مقارنة بنحو 36 بالمئة من سكان بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو نادي ينتمي أغلبه إلى البلدان الغنية.

مأساة كبيرة

ومع ذلك، كانت قصة العقدين الماضيين مليئة بالصراع واليأس. فأولًا، جاء الغزو الأميركي المشؤوم للعراق في 2003. وتلا ذلك أحداث الربيع العربي، الذي جلب الاضطرابات بدل الديمقراطية، فكل البلدان المتضررة إما عادت في نهاية المطاف إلى الدكتاتورية أو انهارت إلى حرب أهلية، وأدى الصراع الطائفي إلى تفاقم مشاكل المنطقة.

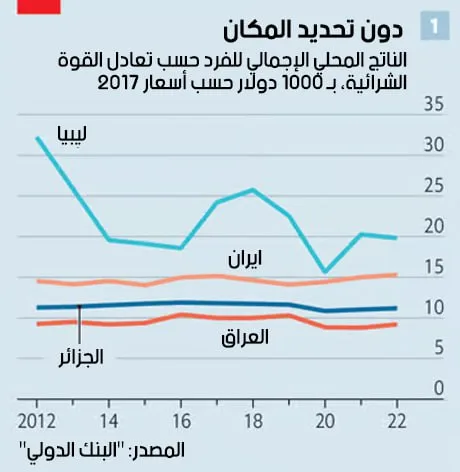

ويمثل الشرق الأوسط 6 بالمئة من سكان العالم، لكنه لا يمثل سوى 4 بالمئة من الناتج الاقتصادي، وإذا استبعدنا عددًا قليلًا من منتجي النفط الكبار، فإن هذا الرقم ينخفض إلى أقل من 2 بالمئة. وفي معظم أنحاء المنطقة، يعاني الناتج المحلي الإجمالي للفرد من الركود أو الانخفاض، فقد ارتفعت معدلات الفقر في مصر ولبنان، ناهيك عن السودان وسوريا واليمن التي مزقتها الحرب.

لكن هناك 3 تحولات كبيرة جارية من شأنها أن تغير مكانة الشرق الأوسط في العالم؛ الأول هو التقارب المتزايدة بين دول الخليج وأميركا، فلقد سعى 3 رؤساء متعاقبين إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، كما أن جو بايدن – الرئيس الأمريكي الحالي – لا يحاول فرض الديمقراطية على المنطقة، بل إنه لا يبدو مهتمًا كثيرًا بكبح جماح البرنامج النووي الإيراني، وتركز أميركا على أولويات أخرى: المنافسة مع الصين، الحرب في أوكرانيا، والاضطرابات السياسية في الداخل.

ويتضاءل الدور الاقتصادي الذي تلعبه أميركا. فعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية؛ ارتفعت حصة صادرات الشرق الأوسط المتجهة إلى الصين والهند من 5 بالمئة إلى 26 بالمئة، وفقًا لصندوق النقد الدولي؛ وانخفضت الحصة المرسلة إلى أوروبا وأمريكا من 34 بالمئة إلى 16 بالمئة. ويعكس قسم كبير من هذا شهية آسيا المزدهرة للنفط، فهي مصدر التصدير الرئيسي في المنطقة. ففي التسعينيات؛ استحوذت الصين على أقل من 1 بالمئة من صادرات السعودية من النفط الخام، وحصلت الهند على أقل من 3 بالمئة، وبحلول سنة 2021، بلغت هذه الأرقام 28 بالمئة و12 بالمئة (على التوالي).

يقع النفط في قلب التحول الثاني في أسواق الطاقة؛ حيث تحاول المنطقة أن تصبح قوة أكبر في مجال النفط والغاز لتمويل التحول بعيدًا عن الهيدروكربونات، رغم أن ذلك قد يبدو متناقضًا. وقد جلبت أسعار النفط المرتفعة الأخيرة مكاسب غير متوقعة، حيث حققت شركة “أرامكو”، العملاق السعودي المملوك للدولة، أرباحًا قياسية بلغت 161 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع عن 110 مليارات دولار في عام 2021، وتخطط لتوسيع طاقتها بمقدار مليون برميل يوميًا (حوالي 10 بالمئة) على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولدى الإمارات هدف مماثل؛ فقد جعلت من نفسها نقطة عبور للنفط الإيراني والروسي الخاضعين لعقوبات غربية. وتخطط قطر، وهي بالفعل أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لزيادة الإنتاج بنسبة 63 بالمئة بحلول سنة 2027.

يبقى التحول الأكثر بغضًا هو إعادة دمج الأسد الذي لم يفعل شيئًا ليكسب ذلك، فبعد تدمير سوريا للاحتفاظ بالسلطة، لم يقم بأي بوادر نحو الإصلاح وسمح له السعوديون باستعادة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية

ويتم ضخ العائدات في صناعات جديدة، فبدلًا من إيداع أموال النفط في سندات الخزانة الأمريكية كما فعلت من قبل؛ تقوم السعودية بشراء كل شيء من لاعبي كرة القدم الأوروبيين إلى حصص في شركات السيارات الكهربائية. وفي هذا الصيف، أبرمت المملكة صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار مع أكبر شركة تعدين في البرازيل، كجزء من خطة لإنفاق 170 مليار دولار على الصناعة بحلول سنة 2030.

وهناك أيضًا التحول الأخير في المواقف؛ حيث تظهر الاستطلاعات أن العرب ينظرون إلى الاقتصاد على أنه أصبح همهم الأول، ويقول حوالي ثلث الشباب العربي إن تكلفة المعيشة هي أكبر مشكلة في المنطقة، بينما يشير ثلث آخر إلى البطالة، فيما يقول ما يقرب من النصف أنه من الصعب العثور على وظيفة في بلدهم. وعندما سُئلوا عمّا إذا كان الاستقرار أم الديمقراطية أكثر أهمية، اختار 82 بالمئة الاستقرار. وتعتقد أعداد متزايدة أن الديمقراطية تضر بالنمو الاقتصادي.

لقد فقد المواطنون الاهتمام بالإسلام السياسي أيضًا؛ حيث تم طرد الأحزاب الإسلامية من الحكومة على يد الناخبين التونسيين والجيش المصري، وفشل الإسلاميون المسلحون في السيطرة على العراق وليبيا وسوريا. وكانت الاحتجاجات واسعة النطاق في إيران العام الماضي علامة على الإحباط الشعبي من حكامها الدينيين.

ويبدو أن زعماء دول الخليج أيضًا لديهم نظرة جديدة؛ فعلى مدى العقد الماضي، سعوا إلى استخدام القوة لتغيير المنطقة، ولقد حاولوا فرض حكومة صديقة على اليمن، وأرسلت السعودية أسلحة إلى المتمردين السوريين، وحاولت الإمارات تنصيب خليفة حفتر، أمير الحرب، قائدًا لليبيا، لكن كل جهودهم تلك فشلت.

في الوقت الحالي على الأقل؛ انتهى عصر السياسة الخارجية الارتجالية، فقد كان أكثر تحول دبلوماسي غير متوقع هو الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران، اللذان كانا على خلاف منذ الثورة الإسلامية الأخيرة في سنة 1979؛ حيث خاضا حربًا بالوكالة امتدت في نهاية المطاف إلى العراق ولبنان وسوريا واليمن. ومع ذلك، وبدفع من الصين، اتفقا في آذار/مارس على إعادة فتح سفارتيهما، المغلقتين منذ 2016، لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة لبعضهما البعض في وسائل الإعلام المدعومة من الدولة وتعزيز العلاقات الاقتصادية. إنهما ليسا صديقين، لكن الصفقة قللت من فرص الصراع في الخليج.

ويبقى التحول الأكثر بغضًا هو إعادة دمج الأسد الذي لم يفعل شيئًا ليكسب ذلك، فبعد تدمير سوريا للاحتفاظ بالسلطة، لم يقم بأي بوادر نحو الإصلاح أو المصالحة. لكن في شهر أيار/مايو الماضي سمح له السعوديون باستعادة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية.

ومع ذلك؛ فقد أدى تخفيف التوترات إلى قدر من الهدوء، وهو ما قد يساعد في تفسير تحسن التوقعات الاقتصادية؛ حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الجزء غير النفطي من اقتصادات دول الخليج بنسبة 4.2 بالمئة هذا العام (دون تغيير عن العام الماضي)، حتى مع توسع الجزء النفطي بنسبة 1.9 بالمئة فقط (بانخفاض 10.3 بالمئة عن سنة 2022). واجتذبت المنطقة 6 بالمئة من التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، بارتفاع من 3 بالمئة عن سنة 2019.

أسواق رأس المال تزدهر أيضًا، فقد شكلت الشركات في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، 14 بالمئة من الاكتتابات العامة الأولية في العالم في الربع الأول من 2023. ويقدر “بنك غولدمان ساكس” أن الملكية الأجنبية لأسهم الشرق الأوسط ارتفعت من 2 بالمئة في 2017 إلى 10 بالمئة في العام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع وزن المنطقة في مؤشرات الأسواق الناشئة إلى 10 بالمئة في السنوات القليلة المقبلة، من 7 بالمئة اليوم.

وتحرز الإصلاحات المحلية الكبيرة تقدمًا: فقد تم توظيف 31 بالمئة من النساء السعوديات في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ 16 بالمئة في نفس الفترة من سنة 2017. وتحاول دول الخليج أيضًا أن تكون أكثر صرامة عند توزيع المساعدات، فلا يزال بعضها يأتي بشروط قليلة: فقد حصلت تونس، على سبيل المثال، على خطة إنقاذ مفاجئة بقيمة 500 مليون دولار (معظمها قروض) من السعودية في تموز/يوليو. لكن يتعين على مصر جمع الأموال عن طريق بيع حصص في الشركات التي تديرها الدولة لصناديق الثروة السيادية من قطر والإمارات العربية المتحدة.

من المؤسف أن أغلب بلدان الشرق الأوسط تعاني من الفقر المدقع. وحتى في وقت الهدوء الإقليمي، فإن الاقتصادات المتردية تهدد استقرار هذه البلدان.

ويفكر المتفائلون بشأن ما يمكن أن يؤدي إليه هذا؛ حيث إن الشرق الأوسط الأكثر هدوءًا يعني مخاطر أقل على التجارة العالمية وتدفقات الطاقة، وعددًا أقل من اللاجئين (تملك المنطقة أكثر من ثمانية ملايين لاجئ من إجمالي 35 مليون لاجئ على مستوى العالم). وبينما تسعى الشركات الغربية إلى تنويع سلاسل التوريد، فإن الشرق الأوسط الشاب قد يصبح قاعدة تصنيعية جديدة؛ حيث تُظهر صناعة السيارات المزدهرة في المغرب – والتي تنتج حوالي 700 ألف سيارة سنويًّا وتدعم 220 ألف وظيفة – ما هو ممكن.

ويمكن للمنطقة أيضًا أن تقوم بالمزيد من الأعمال التجارية مع نفسها؛ حيث تعادل التجارة داخل الشرق الأوسط 2.9 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، مقارنة بـ 22 بالمئة داخل الاتحاد الأوروبي. ويقدر الباحثون في شركة “ماجد الفطيم”، شركة التجزئة الإماراتية العملاقة، وشركة “ماكينزي” الاستشارية، أن إسقاط الحواجز أمام التجارة يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بمقدار 230 مليار دولار (5 بالمئة). وإذا تخلصت السعودية وإسرائيل من الخلاف بينهما، فإن العلاقات التجارية مع الاقتصاد الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط سوف تصبح ممكنة.

ويمكن أيضًا ربط البنية التحتية ببعضها البعض، لقد فكرت دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة في دمج خطوط السكك الحديدية الخاصة بها، والتي يمكن ربطها بسهولة مع خطوط السكك الحديدية في العراق والأردن أيضًا. ومن الممكن أن تنقل خطوط الأنابيب الهيدروجين السعودي منخفض التكلفة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى المستهلكين في أوروبا، كما يمكن لخطوط النقل المحسنة أن تسمح لمنطقة مشمسة بتصدير الطاقة الشمسية.

إنها رؤية مغرية؛ ولكن هناك العديد من العوائق. الأول هو أن التقدم الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية كان متفاوتًا، فلقد كان الشرق الأوسط منذ فترة طويلة ممزقًا بالانقسامات السياسية، بين الثوار والملكيين، والقوميين والإسلاميين، والسنة والشيعة. ولكن التمييز الأكثر أهمية اليوم هو التمييز الاقتصادي، بين الدول المزدهرة والدول الفقيرة.

ومن المؤسف أن أغلب بلدان الشرق الأوسط تعاني من الفقر المدقع. وحتى في وقت الهدوء الإقليمي، فإن الاقتصادات المتردية تهدد استقرار هذه البلدان. ففي السنوات الخمس الماضية وحدها، منذ أن بدأ الأمير محمد الحديث لأول مرة عن النهضة الإقليمية، كانت هناك احتجاجات كبيرة في الجزائر وإيران والعراق والأردن ولبنان والسودان.

سوء إدارة كبير

مصر؛ الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم العربي، مثيرة للقلق بشكل خاص، فلقد كان عبد الفتاح السيسي، الجندي الذي يدير البلاد منذ انقلاب 2013، ينفق باستمرار أقل مما يتطلبه الدستور على الصحة والتعليم. لكنه وجد الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع ضخمة مثل إنشاء عاصمة جديدة في الصحراء ولشراء كميات كبيرة من الأسلحة للجيش (مصر هي سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم).

وارتفعت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 9 بالمئة، و36 بالمئة من القروض مقومة بالعملات الأجنبية. وقد ظل اقتصادها غير النفطي في حالة انكماش لمدة 33 شهرًا متتاليًا ولمدة 81 شهرًا من الـ 90 شهرًا الماضية، ولقد فقدت العملة نصف قيمتها خلال العامين الماضيين ومن المحتمل أن تنخفض قيمتها مرة أخرى قريبًا. وسجل التضخم السنوي مستوى قياسيًّا بلغ 38 بالمئة في تموز/يوليو. وعانى المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الحرارة الشديدة هذا الصيف لأن الحكومة لم تتمكن من استيراد ما يكفي من الوقود لمحطات الطاقة.

ويبدو أن حدوث أزمة كاملة في ميزان المدفوعات أمر محتمل. وحتى لو تعثرت الحكومة، فسوف يكون من الصعب إعادة بناء المنطقة عندما تكون أكبر دولها في حالة احتضار. وإذا اندلعت الاضطرابات على نطاق واسع، فقد تؤدي إلى الإضرار بالآفاق الاقتصادية لدول الخليج.

ويوجد خطر آخر يتمثل في فشل حتى الدول المزدهرة في المنطقة في خلق فرص العمل وتحقيق النمو الذي وعدت به. ولا يمكن إنكار أن أداءها كان أفضل حتى الآن من نظرائهم في أماكن أخرى في الشرق الأوسط. ففي سنة 1975؛ كان لدى السعوديين والليبيين نفس الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد تقريبًا، واليوم ارتفع الرقم السعودي بنسبة 353 بالمئة. ويمثل الخليج وإسرائيل (المنطقة المزدهرة الأخرى في المنطقة) 14 بالمئة فقط من سكان الشرق الأوسط، ولكنهما يشكلان 60 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي، و73 بالمئة من صادراته من السلع، و75 بالمئة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

لكن السعودية، مثل جيرانها، تكافح مشاكل بنيوية عميقة، فلا يزال المواطنون ينظرون إلى وظيفة مريحة في القطاع العام باعتبارها حقًا مكتسبًا، وتوظف الحكومة 53 بالمئة من السعوديين العاملين، على الرغم من انخفاض ذلك من 66 بالمئة في 2019، ولا تعلم المدارس مهارات قابلة للتسويق، فالأجور مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن للمملكة أن تصبح مركزًا للتصنيع، على الأقل دون دعم الدولة المكلف.

ويأمل الأمير محمد أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، والذي كان العام الماضي 8 مليارات دولار فقط. وهذا يجعل الحكومة العامل الرئيسي للتحول الاقتصادي، وهو أمر مثير للقلق من ناحيتين: أولًا، أصبحت مواردها المالية رهينة لأسواق النفط. ويقدر المحللون أن المملكة تعاني من عجز عندما ينخفض السعر إلى أقل من 100 دولار للبرميل، إذا تم تضمين الإنفاق خارج الميزانية من قبل صناديق الثروة السيادية، ويبلغ سعره حاليًا حوالي 90 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ عام تقريبًا.

ثانيًا، ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت استثمارات الحكومة في التنويع ستؤتي ثمارها. وتتوقع رؤية 2030، المخطط الاقتصادي للمملكة، أن تساهم السياحة بنسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول نهاية العقد. ويزعم المسؤولون أن الصناعة ستولد مليون فرصة عمل، وهو ما يكفي لتوظيف واحد من كل 20 سعوديًا، وهي نسبة أعلى من تلك الموجودة في فرنسا أو إسبانيا. لكن هناك أدلة قليلة على التدفق المأمول لـ100 مليون زائر سنويًا. في العام الماضي، كان هناك 16 مليونًا فقط، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة – أي أقل بحوالي 1.5 مليون عما كان عليه في 2016، وهو العام الذي تم فيه اعتماد الرؤية.

وهناك مصدر آخر للقلق يتمثل في أن الحجج الأيديولوجية التي يتغاضى عنها القادة سوف تعود إلى الظهور في مرحلة ما؛ حيث تسعى السعودية إلى تحقيق انفراجة مع إيران حتى مع استمرار الأخيرة في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب لبرنامجها النووي المارق. وإذا ذهب النظام إلى أبعد من ذلك وقام بتصنيع قنبلة، فقد يؤدي ذلك إلى سباق تسلح إقليمي، أو حتى حرب.

كان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هادئًا نسبيًا طيلة العقدين الماضيين، ولكن من غير المرجح أن يظل على هذا النحو إلى الأبد، فالصراع الخطير في الأراضي المقدسة يمكن أن يهز الاتفاقات العربية مع إسرائيل. ولقد انحسر العنف في ليبيا وسوريا واليمن، لكن النزاعات الأساسية لا تزال دون حل، وواجه الأسد موجة من الاحتجاجات الشهر الماضي في السويداء، المحافظة الجنوبية المضطربة. وعلى الرغم من أن السعودية والإمارات هما المشجعان الرئيسيان للشرق الأوسط الجديد، فإنهما غالباً ما يختلفان حول السياسة الخارجية والمسائل الاقتصادية.

والخطر الأخير هو أن تخطئ المنطقة في تحقيق التوازن الجيوسياسي؛ حيث لا تزال أمريكا الدولة الوحيدة الراغبة والقادرة على استعراض قوتها العسكرية في مختلف أنحاء المنطقة، كما أن هيمنتها على النظام المالي العالمي تمنحها نفوذًا اقتصاديًّا لا مثيل له، ولا يمكن لدول الخليج أن تخاطر بفقدانها كشريك. ومع ذلك؛ فإن مغامراتهم مع روسيا والصين تثير غضبًا متزايدًا في واشنطن، فقد فرضت أمريكا عقوبات على عدد قليل من الشركات في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك شركة متهمة بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار. وأرجأت صفقة بيع طائرات مقاتلة من طراز “إف 35” إلى البلاد بسبب مزاعم عن وجود عسكري صيني في ميناء في أبو ظبي.

ويشير إميل حُكيم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث بريطاني، إلى أن دول الخليج “تخطط جزئيًا لازدهارها المستقبلي على افتراض أن الصعود الاقتصادي للصين سيستمر. ومع ذلك، هناك أضواء تحذيرية تومض فوق الاقتصاد الصيني: النمو البطيء، والشيخوخة السكانية، وسوق العقارات المحتضر. لذلك فإن المقامرة الكبيرة على الصين والتي تؤدي إلى تنفير أمريكا قد تترك الخليج في موقف صعب”.

والحقيقة هي أن الأمير محمد ليس أول زعيم إقليمي يشيد بالنهضة في الشرق الأوسط، فهناك العديد من أوجه التشابه بين العصر الحالي وفترة التسعينيات، وهي فترة أخرى بدت فيها المنطقة وكأنها تحاول وضع ماضيها العنيف وراء ظهرها، فحينها بدا أن اتفاقات أوسلو تبشر بنهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما توقفت الحرب الأهلية الطويلة في لبنان، وتحدث المستبدون في مصر والأردن وسوريا عن فتح اقتصاداتهم الضيقة. وكذلك فعل عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي آنذاك، الذي وعد بإصلاحات جريئة وسعى إلى تحسين العلاقات مع إيران.

وفي سنة 1993؛ كتب شمعون بيريز، وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، كتابًا بعنوان “الشرق الأوسط الجديد” جادل فيه بأن التجارة من شأنها تهدئة المنطقة، وقال: “في نهاية المطاف، سوف يتحد الشرق الأوسط في سوق مشتركة. إن وجود هذه السوق المشتركة في حد ذاته سيعزز المصالح الحيوية في الحفاظ على السلام على المدى الطويل”.

وللأسف كان للتاريخ منحى آخر؛ حيث توقفت عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية تدريجيًا، ولقد غزت أميركا العراق في سنة 2003، وأرسلت إسرائيل جيشها إلى جنوب لبنان سنة 2006. وقد أثبت الحكام المستبدون التحديثيون في مختلف أنحاء المنطقة أنهم سيئون للغاية في مرحلة التحديث، والتي عجلت باندلاع الربيع العربي. وظلت اقتصادات الخليج تعتمد على النفط، باستثناء دبي، التي لم يكن لديها الكثير من النفط في البداية

إن عصر السلام والتنمية يشكل رؤية مغرية؛ ولكن لتحقيق هذه الرؤية، يتعين على الحكام المستبدين في المنطقة أن يكونوا جادين في الحفاظ على السلام وأن يكونوا أذكياء في إصلاح اقتصاداتهم. فالظروف الحالية تمنحهم الفرصة للتغيير، وتوفر القوى التكنولوجية والجيوسياسية الحافز لهم، والباقي متروك لهم.

المصدر: إيكونوميست