ترجمة وتحرير: نون بوست

تقول ريمي “لقد كنت الفرد الوحيد في عائلتي ذات بشرة سوداء، وكذلك في الحي، وحتى في مدرستي”. ريمي من بين عشرات الآلاف من الأطفال النيجيريين الذين تم تبنيهم من قبل عائلات بريطانية من البيض خلال العقود الأربعة الماضية منذ سنة 1955 في إطار ممارسة مثيرة للجدل تعرف باسم “الرعاية البديلة”. هذا الوضع ترك جيلاً من الأطفال غرباء عن المجتمع ومرتبكين بشأن هويتهم، ولا يزال العديد منهم يعانون من الصدمات النفسية حتى اليوم.

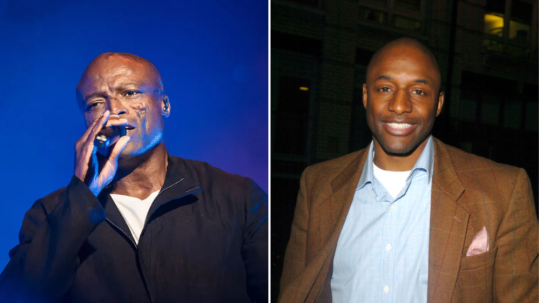

كل من سيل، وكريس أكابوسي، وفلورنس أولاجيد، وجينا ياشير، ونيلسون آبي، وأديوالي أكينوي-أغباجي، وجون فاشانو، وجاستن فاشانو تم تبينهم بشكل سري ومروا عبر هذه السياسة غير الرسمية المثيرة للجدل وكان عليهم أن يتعايشوا مع تداعياتها لعقود. هذه الظاهرة غير موثّقة إلى حد كبير، وهي بمثابة سر دفنته بريطانيا وفشلت في التعامل معه. لكن ريمي تروي الآن قصتها كجزء من فيلم جديد بعنوان “وايت ناني بلاك تشايلد”، الذي يستكشف قصة التبني غير المنظم للرضع السود والأطفال في صلب عائلات بيضاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

أمضت ريمي طفولتها المليئة بالتحديات وهي تنتقل ذهابًا وإيابًا بين أسرتها الكفيلة ووالديها البيولوجيين. تتسم قصتها بالخوف وانعدام الأمن والافتقار إلى القدرة على التصرف. استقبلتها عائلة بريطانية عندما كان عمرها ستة أسابيع، وكانت سنوات تنشئتها صعبة ومفككة. تتذكر أن والدتها بالتبني تشاجرت مع والديها البيولوجيين حول من سيدفع تكاليف إعالتها، وكانت مرعوبة من أن يتم إبعادها عن والديها. تتذكر كيف كانت تصرخ وتبكي عندما علمت أنه تم إبعادها عن أمها، قبل أن يتم إيداعها لدى عائلة حاضنة أخرى، لم تكن تعرف كيف تهتم بها.

وتضيف ريمي أنها كانت “غير سعيدة طوال الوقت” قبل أن يتم نقلها للعيش مع عائلتها الحقيقية في نيجيريا عندما كانت مراهقة، حيث كانت بائسة ومنغلقة تمامًا. وبعد مرور سنة، أعادها والداها للعيش مع أسرتها الحاضنة الأولى.

روى تسعة أشخاص ولدوا في نيجيريا ووقع تبنيهم من قبل عائلات من البيض قصصهم كجزء من الفيلم الوثائقي. وقد كانت تجاربهم مختلفة بشكل كبير. كثيرون كانوا محبوبين، وبعضهم أهمِل والبعض الآخر تعرض للإساءة. ولكن رغم حسن معاملتهم في المنازل الكفيلة، فقد كانوا جميعا يتشاركون الشعور بالخسارة والارتباك أو واجهوا العنصرية والعزلة والتمييز في الأماكن العامة.

يستكشف الفيلم، الذي أخرجه آندي موندي كاسل، كيف أثّر التبني على هؤلاء الأشخاص البالغين حاليا، من خلال استكشاف ماضيهم بمساعدة أخصائية نفسية. لقد كان وقتًا عصيبًا بالنسبة لهؤلاء الأطفال السود الذين نشأوا في بريطانيا ما بعد الحرب. كان أصحاب العقارات يعلقون لافتات تقول: “ممنوع على الأشخاص الملونين، ممنوع جلب الكلاب، ممنوع على الإيرلنديين”. وتعالت صيحات عنصرية في الشوارع عندما ألقى إينوك باول خطابه الشهير الذي تسبب في إسالة “أنهار من الدم”، منددًا فيه بالهجرة. وجدت العائلات النيجيرية، التي جاءت إلى المملكة المتحدة أملا في الحصول على عمل وتعليم، نفسها في بيئة غير مرحب بها.

تم تبني أكثر من 70 ألف طفل من غرب إفريقيا بشكل غير رسمي من قبل عائلات بريطانية بيضاء ما بين 1955 و1995 حيث كان آباؤهم يدرسون ويعملون على توفير حياة أفضل لأطفالهم. وتقوم العائلات التي تبحث عن المساعدة بنشر إعلانات في مجلات مثل “نيرسري وورلد”، وأحيانًا مع الصور أو التسميات التوضيحية. وورد في إحدى الإعلانات التي يعود تاريخها الى سنة 1974: “طفلة جميلة تحتاج إلى منزل جديد”.

بعد مرور ستين عامًا، أصبح هؤلاء الأطفال يروون قصصهم. وصرح أحدهم، ويدعى آدي، لموقع “مترو” البريطاني بأن تجاربه المبكرة أثرت عليه لبقية حياته. أخذته مربية عندما كان عمره شهران بينما كانت والدته – مع عدم وجود عائلة قريبة لمساعدتها – تدرس لتصبح قابلة. اكتشف والداه إعلانًا في محل لبيع الصحف نشرته امرأة بيضاء تدعى بات.

في محاولة يائسة للبحث عن عائلة حاضنة بعد أن فشلت كفيلة آدي الأولى (تلك المربية استخدمت الكحول لجعل الطفل آدي ينام) اتفقوا على السعر وتم إرسال آدي للعيش معها على شاطئ البحر. أصبحت بات “أمه في هاستينغز” وكان والداه يزورونه في نهاية كل أسبوع، أو يرى “أمه وأباه اللندنيين”.

بشكل عام، كان لديه خبرة جيدة في عملية الحضانة. لكن “آدي” قضى معظم حياته متنقلًا بين بريطانيا ونيجيريا وأمريكا بينما كان يكافح من أجل العثور على مكان يمكن أن يطلق عليه اسم الموطن.

لقد تصالح آدي مع هذا الوضع بعد أن تحدث مع والده الراحل. لكنه يقول: “كنت أشعر دائمًا أنني لا أعرف إلى أين أنتمي. حتى الحب والتواصل مع والدتي لم يكن قويا. أردت ورغبت في المودة. لقد تركتني هذه التجربة في صراع دائم مع من أكون هل أنا نيجيري حقا؟” فقد كان يشعر أنه ليس منسجما مع بيئته. كان يشعر دائما أنه نازح، وهو شعور لم يستطع تفسيره ولكن لم يكن يشعر بالاستقرار في أي مكان.

قبل وفاة والده، فهم “آدي” قرار والديه، مضيفًا: “خلال تلك الفترة، كان هذا بالضبط ما فعله الناس”. لقد جاؤوا إلى هنا من أجل حياة أفضل. أعطت المملكة المتحدة انطباعًا أنها تربط علاقة وثيقة بنيجيريا. وعندما وصلوا إلى هنا، كان عليهم العمل ولم يكن هناك من يعتني بأطفالهم.

وأضاف “لذلك، حتى لو لم يكونوا راضين دائمًا عن ذلك، فقد كان الاختيار الذي يتعين عليهم اتخاذه هو الاعتناء بي وكسب المال. لقد كان التبني جزءًا لا يتجزأ من الثقافة البريطانية. عندما عاد والدي من هاستينغز، اعتاد والدي أن يسأل أمي – هل نفعل الشيء الصحيح؟ كان الأمر صعبًا بالنسبة لهم. أنا لا ألومهم أو أطلق عليهم أحكاما مسبقة”.

كان هذا الفارق الدقيق مهمًا للمخرج آندي موندي كاسل، الذي يعتقد أن القصة لم يتم الإبلاغ عنها إلى حد كبير لأنه في الحقيقة لا يوجد جهة يمكن محاسبتها. وأوضح أن “كل العائلات التي استقبلت الأطفال والعائلات التي سلمت أطفالها أدركت أن هناك خطبا ما لأن الأمور كانت تدور خلف أبواب مغلقة. ولم يتم فحصها. ولم تكن مرخصًة ولم يتم تنظيمها من قبل أي سلطات أو مجالس محلية.

لكنه أراد تسليط الضوء على هذه القصة الآن كجزء من محادثة أوسع حول الهجرة وتوسيع نطاق الفهم حول المصاعب التي يتعين على الأشخاص التغلب عليها عند القيام برحلة غالبًا ما تكون خطرة إلى بريطانيا. وقال إن “هناك فروقا دقيقة كثيرة في هذه القصة وجوانب كثيرة لهذه القصة تؤثر علينا جميعا. وهي لا تؤثر فقط على الأشخاص الذين كانوا يتعرضون لمعاملة سيئة. لقد كان هناك أطفال بريطانيون صغار بيض، بغض النظر عن اللون أو العرق، يعاملون هذا الطفل الذي تم إحضاره إلى عائلتهم كأخ أو أخت. وفي الوقت الراهن، إذا تم تهجير هذا الطفل فجأة، فلا يزال يتعين عليهم التعامل مع نتائج ذلك”.

أطفال مثل غلوريا التي قيل لها في سن السادسة عشرة إنها ستُنقل إلى نيجيريا. ومثل آدي، عندما كانت غلوريا في عمر الشهرين فقط كانت والدتها النيجيرية البالغة من العمر 27 سنة تتدرب لتصبح طبيبة قلب في بريطانيا. لقد نشأت وهي تشعر بالوحدة والعزلة، و”الحزن في الملعب” و”الوحدة الثقافية”.

وكما تقول في الفيلم الوثائقي، الذي يظهرها وهي تسحب وثائق التبني الخاصة بها من خزانة مليئة بالأوراق “أنت لا تستطيع التأقلم في أي مكان، يبدو الأمر كما لو كنت مجرد نوع من الإحراج”. قرأت والألم واضح عليها “منذ تسليم الطفلة، لم تهتم والدة غلوريا البيولوجية بها، ولم تزرها إلا في مناسبة واحدة، وبناءً على إصرار مقدم الطلب الذي كان في ذلك الوقت الوالدين بالتبني للرضيعة”.

غلوريا، التي تبنتها عائلة في مدينة مارجيت في النهاية، لديها ندوب نفسية بسبب سنوات تكوينها وبشرتها وشعرها وشكلها، التي كانت مختلفة للغاية عن أقرانها البيض، مما تركها تشعر بالخجل وغير سعيدة. وعندما انتقلت أخيرًا إلى نيجيريا، كان حاجز اللغة كبيرًا للغاية وتعرضت للسخرية بسبب الطريقة التي تتحدث بها وما ترتديه. وتتذكر أنها كانت فترة “مخيفة”.

مشاعر الارتباك والعزلة والحزن التي تشعر بها غلوريا يتقاسمها الأشخاص الثمانية الآخرون الذين تمت مقابلتهم بدرجات مختلفة. وقد تحدثوا عن الرفض والهجر وكراهية الذات وصدمة عابرة للأجيال. وحتى عندما كانوا آمنين في منازلهم، شعروا بعدم الأمان في الخارج، حيث صرّح أحدهم، والذي يُدعى ريتشارد، بأن عصابة من المشاغبين العنصريين البالغين طردوه خارج المدينة عندما كان يبلغ من العمر 12 سنة.

وأوضح ريتشارد في الفيلم قائلا “عندما خرجت من ذلك المنزل، قيل لي: لماذا لا تعود إلى أفريقيا، أيها الأسود الصغير، أيها الأسود. لذا اعتدت أن أعود إلى الوطن وأخبر شعبي أنهم يقولون: “رغم أننا نحبكم، فإننا لا نراك أسودًا، فأنت ابننا”.

استمرت الرعاية البديلة غير الرسمية في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنها انتهت ببطء بعد تنفيذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الحماية بموجب القانون. وبالنسبة للبعض، جاءت التغييرات متأخرة للغاية، مثل يواندي التي تعتبر قصتها الأكثر ترويعًا على الإطلاق. وهي تحاول فهم قرار والديها بتركها في كُلفة عائلة مجهولة قائلة “هذه إنجلترا. هذا هو الوطن. كل ما يلمع مثل الذهب كان هنا. لقد وثقوا بأن الأمور ستكون أفضل. لقد وثقوا بأن البيض على حق”.

لكن يواندي تعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي في سن الرابعة عندما انتقلت للعيش مع عائلة في ليستر. وأوضحت قائلة “الذكريات الوحيدة التي أحتفظ بها حقًا عن ذلك المكان هي العيش في خوف، حقًا. أتذكر ذات مرة أنني تعرضت للضرب المبرح لدرجة أنني تبولت على الأرض، وأجبروني على لعقها”.

وتابعت حديثها قائلة “أتذكر أنهم أطفأوا سيجارة على وجهي. أتذكر الاعتداء الجنسي. أتذكر الظلام فقط”. لقد كانت ذكرياتها عن ذلك الوقت قليلة، لكنها تقول إن الخدمات الاجتماعية تدخلت وتم نقلها إلى دار رعاية للأطفال، والتي تصفها بشكل مرعب بأنها “حلقة شاذة للأطفال”.

وأضافت يواندي “لذلك، نشأت وأنا أشعر بأنني متروكة. أتذكر أنني ذهبت إلى صندوق الهاتف، ورفعت الهاتف وقلت: “أمي، أعدك أنني سأكون مهذبة، من فضلك، أعدك، سأكون مهذبة، من فضلك، من فضلك، تعالي وخذيني، من فضلك تعالي وخذيني”.

لقد كانت مشاهد مزعجة وقوية. أحاط المشاركون الآخرون، الذين صدموا من قصة يواندي، بها حيث كانت تبكي وتصرخ في أحضانهم. إنه مشهد مؤثر وتذكير بأنه على الرغم من أن روابط المجتمع يمكن أن تتعطل لبعض الوقت، إلا أنها لا يمكن أن تنكسر حقًا.

المصدر: مترو