من هم الجهاديون الجدد؟

ترجمة وتحرير نون بوست

هناك شيء جديد حول عنف المنظمات الإرهابية خلال العقدين الأخيرين، إذ إن الإرهاب والمتطرفين كانوا موجودين لسنوات عديدة، وظاهرة الإرهاب العالمي، الذي يضرب مناطق حيوية ويستهدف المدنيين الأبرياء دون الاعتراف بحدود الدول، تعود لسنوات طويلة حتى فترة الحركة اللاسلطوية (الفوضوية)، التي ظهرت في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. لكن الجديد الآن هو كيفية إقدام هؤلاء الإرهابيين على الموت مع سبق الإصرار والتخطيط.

على مدى السنوات العشرين الماضية، بداية من خالد قلقال، قائد مخطط تفجيرات قطار باريس سنة 1995، وانتهاء بمنفذي هجوم مسرح “الباتاكلان” سنة 2015، فإن كل من قام بعمل إرهابي في فرنسا فجر نفسه أو ذهب إلى الموت على يد قوات الشرطة. أما محمد مراح، الذي قتل حاخاما يهوديا وثلاثة أطفال في المدرسة اليهودية في تولوز سنة 2013، فقد تمتم في لحظاته الأخيرة قبل الموت بجملة شهيرة تنسب لأسامة بن لادن، ويستعملها المتشددون باستمرار “نحب الموت كما تحبون الحياة”.

وفي ظل هذه التغيرات، أصبح موت الإرهابي ليس مجرد فرضية أو حادثا عرضيا مؤسفا فقط، بل جزءا أساسيا من التخطيط المسبق. كما أن هذا الولع بالموت موجود أيضا لدى المتشددين الذين ينضمون لتنظيم الدولة، حيث أن منفذي الهجمات الانتحارية ينظرون إلى هجماتهم على أنها أسمى هدف يعبرون به عن التزامهم.

لماذا إذن، على مدى عشرين سنة ماضية، اختار الإرهابيون باستمرار أن يموتوا؟ وماذا يخبرنا هذا عن “التطرف الإسلامي” اليوم؟ وما الذي يخبرنا به عن مجتمعاتنا المعاصرة؟

هذا الاختيار الممنهج للموت يعتبر تطورا جديدا، إذ كان منفذو الهجمات الإرهابية في فرنسا في السبعينيات والثمانينيات، سواء كانت لهم علاقة بالشرق الأوسط أم لا، يخططون بكل عناية للهروب من مسرح العملية. كذلك فإن التقاليد الإسلامية التي تعترف بفضل الشهادة لمن يموت في ساحات القتال، لا تشجع أولئك الذين يذهبون بحثا عن الموت، لأن ذلك يعتبر تدخلا في مشيئة الله. فلماذا إذن، على مدى عشرين سنة ماضية، اختار الإرهابيون باستمرار أن يموتوا؟ وماذا يخبرنا هذا عن التطرف الإسلامي اليوم؟ وما الذي يخبرنا به عن مجتمعاتنا المعاصرة؟

لعل السؤال الأخير يعتبر الأكثر أهمية، بما أن هذا الإقبال على الموت مرتبط بشكل أساسي بحقيقة مفادها أن ظاهرة التطرف المعاصر في الغرب، كما في المغرب العربي وتركيا، هي ظاهرة شبابية لم تتأسس بمعزل عن القناعات الدينية للآباء والعائلة وثقافتها فقط، بل متجذرة أيضا في ثقافة شباب الجيل الجديد. وهذه الصفة التي تتسم بها الحركات المتطرفة المعاصرة تعتبر أساسية لفهم هذه الظاهرة.

لذلك فإنه في كل مكان توجد فيه هذه القطيعة بين الأجيال، تجري الأمور بأشكال متعددة؛ مثل الرغبة في تحطيم الرموز الثقافية القائمة. ولا يتم هنا استهداف الذات البشرية فقط، بل حتى الرموز الدينية والتماثيل وأماكن العبادة وحتى الكتب. ويهدف هذا السلوك إلى تدمير الذاكرة، أو ما يُعبّر عنه “بمسح اللوحة”، وهو هدف مشترك للجيش الأحمر الذي أسسه الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ، والخمير الحمر، وعناصر تنظيم الدولة.

وفي ذات الصدد، كتب مقاتل بريطاني شارك في صياغة “دليل تجنيد الشباب لمصلحة تنظيم الدولة” قائلا: “عندما ننزل لشوارع لندن وباريس وواشنطن، لن نسفك دماءكم فقط، بل سندمر رموزكم، وسنمحو تاريخكم، والأكثر ألما من ذلك هو أننا سوف ندخل أبناءكم في ديننا، وسنجعلهم في المستقبل يحملون أسماءنا ويلعنون أجدادهم”.

وبالرغم من أن كل الثورات تجتذب الطاقات الشبابية، إلا أن أغلبها لا يسعى لتدمير الوضع القائم؛ كالثورة البلشفية التي قررت وضع الماضي في متاحف بدلا من تحويله إلى أنقاض، والثورة الإيرانية التي لم تسع قط إلى تدمير مدينة برسبوليس الأثرية.

ورغم أن فكرة الخلافة موجودة في صميم العقيدة الدينية للمسلمين، إلا أنها لا تنطبق على فكرة السعي وراء الموت التي يتبناها التنظيم

إذا، لا علاقة للبعد التدميري لهذه الظاهرة بالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، إذ لا تخدم هذه الإستراتيجية المنطقة، بل إنها قد تسبب مفعولا عكسيا. وبالرغم من إعلان تنظيم الدولة أن مهمته هي إعادة الخلافة، إلا أن أسلوبه العدمي يجعل من المستحيل التوصل لحل سياسي أو الدخول في أي مفاوضات، أو حتى تحقيق استقرار اجتماعي داخل حدود معترف بها.

من هنا يتبين لنا أن تلك الخلافة مجرد خيال، وأن الهدف يتمثل في إقامة كيان أيديولوجي يتمدد باستمرار في المجال الجغرافي. إلا أن العقبة الإستراتيجية التي تجعل هذا الأمر مستحيلا، تفسر سبب نزوع المنتمين إلى هذه الفكرة نحو قرار الذهاب في طريق الموت، بدلا من تكريس أنفسهم لمصالح المسلمين المحليين.

إضافة إلى ذلك، فلا يوجد أي أفق سياسي أو مستقبل مشرق، أو حتى مكان للتعبد في سلام داخل هذه الرؤية. ورغم أن فكرة الخلافة موجودة في صميم العقيدة الدينية للمسلمين، إلا أنها لا تنطبق على فكرة السعي وراء الموت التي يتبناها التنظيم.

علاوة على ذلك، فإن الإرهاب الانتحاري لا يحقق أي نتائج من وجهة نظر عسكرية. وفي الوقت الذي يقر فيه الناس بوجود درجة من المنطقية في الإرهاب البسيط؛ الذي يتكون من مجموعة من الأفراد العازمين على إلحاق أقصى ضرر ممكن بعدو يفوقهم قوة وعتادا، فإن هذه المنطقية غائبة تماما عن الهجمات الانتحارية، إذ إن حقيقة استغلال هؤلاء المقاتلين المتشددين مرة واحدة لتنفيذ عملية انتحارية هو أمر يفتقد للعقلانية. ثم إن هذه الهجمات الإرهابية لا تجبر المجتمعات الغربية على الاستسلام، بل إنها تحدث ردة فعل عكسية. كما أن هذا النوع من الإرهاب يحصد اليوم أرواح المسلمين أكثر من مواطني الدول الغربية.

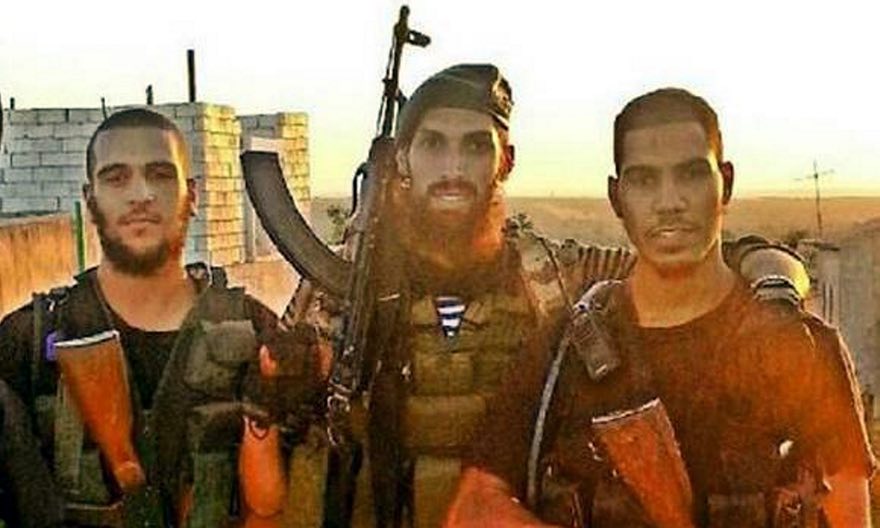

مقاتل من تنظيم الدولة في مدينة الرقة في سوريا، عام 2014

هذا الارتباط المنهجي بفكرة الموت يمثل أحد مفاتيح فهم ظاهرة التطرف اليوم، إذ يعد هذا البعد العدمي مركزيا فيها، وما يغري هؤلاء الشباب ويطلق العنان لأفكارهم هي فكرة التمرد المطلق. إضافة إلى كون العنف ليس وسيلة لتحقيق هدف، بل هو هدف في حد ذاته. وهذا ليس كل شيء، إذ من الممكن أيضا القول بأن بعض أنواع الإرهاب الأخرى التي توصف بالعقلانية قد تظهر على الساحة. ومن الممكن أيضا أن يكون هذا النوع من الإرهاب مؤقتا.

في الحقيقة، إن أسباب صعود تنظيم الدولة مرتبطة أساسا بالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وزوال هذا التنظيم لن يغير شيئا من عناصر هذه الوضعية المعقدة في المنطقة. فتنظيم الدولة لم يخترع الإرهاب، بل بنى إرهابه على أوضاع موجودة أصلا. وتكمن عبقرية هذا التنظيم في طريقة تقديمه للمتطوعين الشباب رؤية تمكنهم من تحقيق طموحاتهم. لكن في الواقع، فإن من مصلحة التنظيم أن يموت هؤلاء المتطوعون الذي يقوم باستقطابهم، حيث من المستحسن التخلص من المضطربين، الذين يعانون من الضعف والمشاكل النفسية، وهم ذاتهم من يريدون التمرد دون أن يكونوا حاملين لقضية، ومثلهم أولئك الذين لا علاقة لهم بأيديولوجيا التنظيم لكنهم مستعدون لإعلان ولائهم له، حتى تصبح عملية الانتحار التي يريدون القيام بها جزءًا من سياق عالمي.

يجب علينا أن نفهم أن الإرهاب ليس نتاجًا لتبني تفسيرات متطرفة للإسلام، بل ما يحدث هو إضفاء بعد إسلامي على التطرف في حد ذاته

لهذا بالضبط نحتاج إلى مقاربة جديدة لمعالجة مشكلة تنظيم الدولة، مقاربة تبحث عن فهم العنف الذي تتم ممارسته في عصرنا الحالي باسم الإسلام، بالتوازي مع أشكال أخرى من العنف والتطرف المشابهة له، والتي تمثل شكلا من أشكال تمرد الأجيال الجديدة، والتدمير الذاتي، والقطيعة الحادة مع المجتمع، كما تضفي بعدا جماليا على العنف، وثقافة السعي نحو يوم القيامة.

غالبا ما يتم تناسي كون الإرهاب الانتحاري والمنظمات المتطرفة كالقاعدة وتنظيم الدولة ظواهر جديدة في تاريخ العالم الإسلامي، لا ينبغي ربطها بكل بساطة بانتشار التطرف الديني. لذلك يجب علينا أن نفهم أن الإرهاب ليس نتاجا لتبني تفسيرات متطرفة للإسلام، بل ما يحدث هو إضفاء بعد إسلامي على التطرف في حد ذاته.

ودون أن نسعى لتبرئة الإسلام، فإن فكرة “أسلمة التطرف”، تجعلنا نتساءل عن سبب وكيفية تمكن الشباب المتمرد من إيجاد تبرير في الإسلام لتمرده المطلق. هذا لا ينفي حقيقة أن هنالك فكرا إسلاميا متطرفا ظل يتنامى على مدى الأربعين سنة الماضية.

حقيقة، لطالما كان هنالك انتقاد معلن لهذه المقاربة؛ حيث يرى أحد الباحثين أنني تجاهلت الأسباب السياسية لهذا التمرد، والميراث الاستعماري، والتدخل العسكري الغربي ضد الشعوب في الشرق الأوسط، والإقصاء الاجتماعي للمهاجرين وأبنائهم. من جهة أخرى، تعرضت أيضا للاتهام بعدم الأخذ بعين الاعتبار للرابط بين العنف الإرهابي وتفسير الفكر “السلفي” المتطرف للإسلام، والتطرف في تفسير هذا البعد الديني.

تجدر الإشارة هنا إلى أنني مقتنع تماما بكل هذه الأبعاد، لكنني أقول بكل بساطة إنها غير كافية لتفسير الظاهرة التي نحن بصدد دراستها، إذ لا وجود لهذه العلاقة السببية بناء على الأبحاث الميدانية التي اعتمدنا عليها.

بناء على ذلك، فإن رأيي يتمثل في أن عملية التطرف العنيفة ليست من نتائج التطرف الديني، رغم أنها في غالب الأحيان تتخذ المسارات نفسها وتعتمد النماذج ذاتها. ومن الواجب القول إن التطرف الديني موجود طبعا، وهو يسبب مشاكل اجتماعية كبيرة، لأنه يرفض قيم الحرية الفردية وحق الاختيار، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى العنف السياسي.

أما الادعاء بأن هؤلاء المتطرفين مدفوعون بالتجارب القاسية التي عاشها المسلمون الذين تعرضوا في السابق للاستعمار، أو كانوا ضحايا العنصرية ومختلف أشكال التمييز، والهجمات العسكرية وهجمات الطائرات بدون طيار، وموجات الاستشراق، فذلك يعني نسبة قيادة هذا التمرد لضحايا هذه السياسات الغربية. غير أن العلاقة بين هؤلاء المتطرفين وضحاياهم هي في الحقيقة خيالية أكثر من كونها حقيقية.

في مقابل ذلك، فإن أولئك الذين ينفذون الهجمات في أوروبا ليسوا من سكان قطاع غزة أو ليبيا أو أفغانستان. هم ليسوا بالضرورة من أكثر الفئات فقرا أو أكثرها تعرضا للإهانة والإقصاء الاجتماعي. وحقيقة كون 25 في المائة من هؤلاء المتطرفين كانوا قد اعتنقوا الإسلام في وقت متأخر من حياتهم، تظهر أن الرابط بينهم وبين “أمتهم” هو في الحقيقة مجرد وهم.

عندما يتعلق الأمر بفهم الدوافع، فيمكننا إيجادها في خطاباتهم: التغريدات والمحادثات على الإنترنت، محادثات سكايب، الرسائل الموجودة على واتساب وفيسبوك. إنهم يتواصلون مع أصدقائهم وعائلاتهم. كما أنهم يصدرون بيانات قبل موتهم، ويتركون وصاياهم على شكل مقاطع فيديو. باختصار، حتى مع عدم تأكدنا من فهمهم، فقد أصبحنا نعرفهم جيدا.

هؤلاء المتمردون لا يأتون أبدا من الطبقة المسحوقة، وتعبيرهم عن الانتماء لهذه الطبقة الفقيرة والمهمشة، التي يسمونها “الشعوب المستعمرة”، هو خيار مبني على شيء آخر غير الحقيقة الموضوعية. كما أن الإرهابيين أو المتطرفين الذين يقدمون قصة حياتهم الشخصية هم قلة، إذ يدور حديثهم غالبا عما شاهدوه من معاناة أشخاص آخرين. ولعل منفّذي هجوم مسرح “الباتاكلان” بباريس خير مثال على ذلك؛ فهم ليسوا فلسطينيين.

من ناحية أخرى، حتى منتصف التسعينيات، كان أغلب الإرهابيين الدوليين من الشرق الأوسط، من الذين سبق لهم القتال في أفغانستان قبل انهيار النظام الشيوعي سنة 1992. بعد ذلك عادوا إلى أوطانهم للمشاركة في الجهاد المحلي، أو انخرطوا في صراع بمكان آخر. وقد شكل هؤلاء أول موجة من عولمة الإرهاب (أول محاولة لمهاجمة مركز التجارة العالمي في نيويورك تمت سنة 1993، والهجوم على السفارات الأمريكية في غرب إفريقيا سنة 1998، ثم مهاجمة البارجة الأمريكية “كول” سنة 2000).

من الجدير بالذكر أن أول جيل من هؤلاء المتطرفين نشأ على يد أشخاص مثل أسامة بن لادن، ورمزي يوسف، وخالد شيخ محمد. لكن ابتداء من سنة 1995، بدأت سلالة جديدة بالتشكل، عُرفت في الغرب باسم “الإرهابيين المحليين”.

من هم هؤلاء المتطرفون؟ نحن نعرف الكثير من أسمائهم بفضل بيانات الشرطة حول منفذي الهجمات في أوروبا والولايات المتحدة. كما تم التعرف على كثيرين بينما كانوا في مرحلة الإعداد لتنفيذ هجمات. إضافة إلى معلومات عن السيرة الذاتية لهؤلاء المتطرفين تم تجميعها على يد الصحفيين. ولا توجد حاجة لتكبد عناء القيام بعمل ميداني لتقصي مسارات حياتهم، فكل المعلومات والبيانات الشخصية باتت متوفرة.

عندما يتعلق الأمر بفهم الدوافع، فيمكننا إيجادها في خطاباتهم: التغريدات والمحادثات على الإنترنت، محادثات سكايب، الرسائل الموجودة على واتساب وفيسبوك. إنهم يتواصلون مع أصدقائهم وعائلاتهم. كما أنهم يصدرون بيانات قبل موتهم، ويتركون وصاياهم على شكل مقاطع فيديو. باختصار، حتى مع عدم تأكدنا من فهمهم، فقد أصبحنا نعرفهم جيدا.

كذلك من المؤكد أننا نمتلك اليوم معلومات عن حياة هؤلاء الإرهابيين الذين ينشطون في أوروبا، أكثر من تلك المتعلقة بالمتشددين الذين غادروا هذه القارة نحو دول أخرى ولم يعودوا أبدا. لكن، كما أظهرت الدراسة التي قامت بها كلية العلوم السياسية في باريس حول المقاتلين الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في سوريا، فإن هناك نقاط تشابه عديدة بين هذه المجموعات. وأنا أركز هنا بشكل أساسي على الفرنسيين والبلجيكيين، الذين يمثلون النسبة الأكبر بين المقاتلين الغربيين الملتحقين بالتنظيم. رغم أن أعدادا لا يستهان بها ممن يشاركون في المعارك الدائرة خرجوا من ألمانيا، وبريطانيا، والدنمارك وهولندا.

بالاعتماد على هذه المعلومات، تمكنت من تأسيس قاعدة بيانات تضم حوالي 100 شخص تورطوا في الإرهاب في فرنسا، أو غادروا فرنسا أو بلجيكا للمشاركة في الإرهاب الدولي خلال العشرين سنة الماضية. وتتضمن هذه القائمة منفذي أبرز الهجمات التي حصلت في الأراضي الفرنسية والبلجيكية.

الأخوان كواشي، اللذان هاجما مكاتب صحيفة شارلي إيبدو في باريس، سنة 2015

حقيقة، لا توجد شخصية نموذجية للإرهابي، لكن هناك صفات تتكرر بشكل ملحوظ. وأول خلاصة يمكن الخروج بها هي أن هذه النماذج الشخصية بالكاد تغيرت على مدار عشرين سنة. إذ تجمع بين خالد قلقال، أول “إرهابي محلي” في فرنسا، والأخوين كواشي (منفذا هجمات شارلي إيبدو في باريس 2015)، العديد من الصفات المشتركة؛ فهم من أبناء الجيل الثاني من المهاجرين، وقد كانوا في البداية مندمجين نسبيا في المجتمع، ثم تورطوا خلال فترة ما بارتكاب الجرائم، ليصبحوا متطرفين في السجن، وينفذوا فيما بعد هجوما بهدف الموت، حيث كانوا يحملون السلاح في أيديهم ويقفون أمام الشرطة.

إضافة إلى ذلك، هناك صفة أخرى تجمع بين المتطرفين في الدول الغربية، هي أنهم بدؤوا حياة جديدة كمسلمين، بعد أن عاشوا لفترة من الزمن نمط حياة علمانيا، فكانوا يترددون على الملاهي ويشربون الكحول، وتورطوا في جرائم تافهة، ثم فجأة جددوا التزامهم الديني، سواء بشكل فردي أو ضمن مجموعة. وعلى سبيل المثال، فقد كان الأخوان عبد السلام يديران حانة في بروكسل، ويترددان على الملاهي الليلية في الأشهر التي سبقت هجوم مسرح الباتاكلان. إذا، فأغلب هؤلاء ينتقلون نحو التنفيذ خلال الأشهر التي تلي عودتهم للالتزام الديني أو اعتناقهم للإسلام، لكنهم يكونون في الحقيقة قد أظهروا استعدادا للعنف والتطرف قبل التزامهم الديني.

في كل القضايا تقريبا، تكرر نفس السيناريو الذي أدى لتكوين مجموعة متطرفة. إذ يكون أعضاء المجموعة بنفس الصفات دائما؛ كإخوة، وأصدقاء طفولة، أو شركاء في السجن، وأحيانا ممن تعرفوا على بعضهم في معسكر تدريب. ويعد عدد الإخوة الذين انضموا إلى هذه المجموعات مثيرا للاهتمام.

هؤلاء المتطرفين هم في الغالب من الأيتام؛ على غرار الأخوين كواشي، أو من أسر مفككة. وهم ليسوا بالضرورة في حالة تمرد ضد آبائهم بشكل شخصي، بل ضد ما يمثله هؤلاء في نظرهم، وهو “الإهانة والتنازلات التي تم تقديمها للمجتمع، وما يرونه هم على أنه جهل ديني”.

هذا الوجود المكثف للأشقاء داخل الخلايا المنفذة للهجمات لم يلاحظ في أي سياق آخر في مجال دراسة الحركات المتطرفة، سواء تعلق الأمر باليمين المتطرف أو بالمجموعات الإسلامية. وهو ما يسلط الضوء على أهمية مسألة الأجيال ضمن هذه الظاهرة.

على الصعيد ذاته، كتب المتطرف السابق ديفيد فالات، قائلا إن خطاب الاستقطاب المتطرف يمكن تلخيصه فيما يلي: “الإسلام الذي يعتنقه والدك هو ما تركه لنا الاستعمار، وهو إسلام الخنوع والذل. أما إسلامنا فهو إسلام المقاتلين، الدم والمقاومة”.

كما تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المتطرفين هم في الغالب من الأيتام؛ على غرار الأخوين كواشي، أو من أسر مفككة. وهم ليسوا بالضرورة في حالة تمرد ضد آبائهم بشكل شخصي، بل ضد ما يمثله هؤلاء في نظرهم، وهو “الإهانة والتنازلات التي تم تقديمها للمجتمع، وما يرونه هم على أنه جهل ديني”.

أغلب هؤلاء المتطرفين الجدد منغمسون بشكل عميق في ثقافة الشباب، حيث يترددون على الملاهي الليلية، ويخالطون بائعات الهوى، ويدخنون، ويشربون الخمر. وقد أظهرت البيانات أن حوالي 50 في المائة من هؤلاء المتشددين في فرنسا، لديهم تاريخ من ارتكاب الجنح والجرائم التافهة؛ مثل بيع المخدرات وممارسة العنف، وبشكل أقل عمليات السطو المسلح. كما أن هذه الأرقام نفسها أيضا موجودة في ألمانيا والولايات المتحدة، ويضاف إليها عدد كبير من عمليات الاعتقال بسبب القيادة في حالة سكر.

أما على صعيد المظهر الشخصي، فعاداتهم في اللباس متطابقة مع شباب اليوم، حيث يفضلون العلامات التجارية المشهورة، وقبعات البيسبول، والسترات الفضفاضة. باختصار فإنهم يفضلون ملابس الشارع التي لا علاقة لها باللباس والثقافة الإسلامية.

كما أن أذواقهم الموسيقية أيضا متطابقة مع الرائج في الوقت الحالي، حيث يحبون موسيقى الراب، ويترددون على الملاهي. ومن أبرز من تطرّف من هؤلاء، مغني الراب الألماني دينيس غاسبر، المعروف باسمه الفني “ديسو دوغ”، والذي أصبح يسمي نفسه “أبو طلحة الألماني” عندما ذهب للقتال في سوريا. وغالبا فهم أيضا يعشقون ألعاب الفيديو، ومولعون بأفلام الحركة والعنف الأمريكية.

محمد مراح منفذ سلسلة هجمات بسلاح ناري في فرنسا، سنة 2012

تلك الميولات العنيفة لديهم، من الممكن تفريغها بطرق أخرى غير التطرف والإرهاب، مثل ما نراه على سبيل المثال في حروب العصابات في مدينة مارسيليا. كما يمكن إدماج هؤلاء وتوجيههم من قبل مؤسسات رسمية، حيث أراد محمد مراح على سبيل المثال الانضمام للجيش، ويمكن أيضا تأطيرهم عبر نواد رياضية.

كمثال على تلك المجموعات، يوجد مجموعة تتكون من برتغاليين منحدرين من أصول أنغولية، اعتنقوا الإسلام في وقت متأخر، وقد غادروا مدينة لندن متجهين نحو صفوف تنظيم الدولة، بعد أن توطدت العلاقة بينهم في ناد للملاكمة تديره منظمة بريطانية غير حكومية. لذلك تعتبر نوادي الرياضات القتالية أكثر أهمية من المساجد في الحياة الاجتماعية لهؤلاء المتطرفين.

وعلى صعيد اللغة، فإن اللغة التي يتحدثها هؤلاء المتطرفون هي دائما لغة البلد الذي يعيشون فيه. ففي فرنسا مثلا، ينتقلون بعد جنوحهم للتطرف إلى استعمال لغة فرنسية ذات طابع “سلفي” تستعمل في الضواحي الفقيرة.

كما أن الفترات التي يقضونها في السجن تضعهم في اتصال مباشر مع زملائهم المتطرفين، هناك حيث يكونون بعيدين عن المؤسسات الدينية المنظمة. وفي هذا الصدد، فإن السجن يسهم في تضخيم العوامل التي تغذي التطرف المعاصر؛ كمشكلة الجيل الجديد، والتمرد على النظام القائم، ونشر نسخة مبسطة من السلفية، وتكوين مجموعات ذات روابط قوية، وإعادة تعريف الجريمة بشكل يجعلها نوعا من الاحتجاج السياسي المشروع.

لو كان هناك حقا تطرف ديني، فإنه لم يظهر في إطار المساجد التابعة للتيار السلفي، بل في إطار فردي أو داخل مجموعة معينة

ثمة صفة أخرى مشتركة بين هؤلاء المتطرفين، هي ابتعادهم عن دائرة المقربين منهم. إذ لم يعش هؤلاء في محيط متدين، وعلاقتهم بالمسجد في الأحياء التي عاشوا فيها كانت متقلبة، فهم إما ترددوا على المسجد لفترات متقطعة، أو تم طردهم منه بعد صدور سلوك غير مقبول منهم تجاه الإمام. كما أنه لا يوجد من هؤلاء المتشددين من سبق له الانتماء إلى الإخوان المسلمين، أو العمل مع مؤسسة خيرية إسلامية. إضافة لعدم مشاركة أحد منهم في جهود لنشر الدين الإسلامي أو تمتعه بعضوية حركة تضامن مع القضية الفلسطينية. وأخيرا، فلا أحد منهم، بحسب علمي، شارك في الاحتجاجات التي شهدتها الضواحي الفقيرة في فرنسا في 2005. هؤلاء كلهم لم يصبحوا متطرفين بسبب انتمائهم لحركة دينية قبل أن ينخرطوا في ممارسة الإرهاب.

إلى جانب ذلك، لو كان هناك حقا تطرف ديني، فإنه لم يظهر في إطار المساجد التابعة للتيار السلفي، بل في إطار فردي أو داخل مجموعة معينة. والاستثناءات الوحيدة توجد في بريطانيا، التي توجد فيها شبكة من النشطاء داخل المساجد، تضم أعضاء من مجموعة “المهاجرون”، التي خرجت منها مجموعة أخرى أكثر تطرفا هي “الشريعة للمملكة المتحدة”، وكان يقودها أنجم شودري. لذلك فإن السؤال هنا يدور حول توقيت ومكان انخراط هؤلاء المتطرفين في الدين. كما أشير هنا إلى أن التطرف الديني يتنامى عادة خارج المؤسسات الاجتماعية، ويكون بشكل مفاجئ وفي وقت متأخر، قبل وقت قصير من وصول هؤلاء الإرهابيين إلى مرحلة التنفيذ.

المتطرفان البريطانيان محمد الأعرج وشكري الخليفي، مع مدربهما الهولندي (في الوسط)، يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة في سوريا، سنة 2013

المتطرف النموذجي هو شاب من الجيل الثاني من المهاجرين، أو اعتنق الإسلام في وقت متأخر، وتورط سابقا في جرائم تافهة، ولا يحمل أي ثقافة دينية، لكنه انخرط بشكل سريع في التيار المتطرف، ويكون ذلك غالبا داخل إطار مجموعة من الأصدقاء أو عبر شبكة الإنترنت، أكثر من كونه في المسجد. ويميل هؤلاء لاستعراض انتماءاتهم الدينية، ولا يخفونها، لكن هذا لا يعني بالضرورة انغماسهم في ممارسة الشعائر الدينية. كما أن خطاب القطيعة الذي يعتمدونه يتصف بالعنف، حيث يوصف العدو بأنه “كافر”، أي أنه لا نقاش ولا تفاهم معه، وهذا الخطاب يشمل أيضا أفراد عائلاتهم، حيث يتهمونهم بعدم الفهم الصحيح للإسلام، أو رفض الالتحاق بهم في التيار الديني الجديد الذي انضموا إليه.

في الوقت ذاته ، من الواضح أن قرار هؤلاء المتطرفين بإظهار انتماءاتهم الجهادية وإعلان انتمائهم لمجموعة متطرفة ليس مجرد خيار انتهازي، إذ إن الانتماء للإسلام بالنسبة لهم يمثل الحد الفاصل بين الجهاد وكل أشكال العنف الأخرى التي يتورط فيها الشباب.

والإشارة هنا إلى ثقافة العنف الموجودة في هؤلاء الشباب لا تهدف بتاتا إلى الدفاع عن الإسلام، لكن حقيقة كون هؤلاء الشباب اختاروا الإسلام كإطار لأفكارهم وأفعالهم العنيفة هي أمر مؤكد، وظاهرة تلبيس الإسلام برداء التطرف هي ما نسعى لفهمه.

إلى جانب هذه الصفات التي تعرضنا إليها سابقا، لا توجد شخصية اجتماعية واقتصادية نموذجية للشباب المتطرف. وهنالك تفسير شعبي وبسيط ينظر إلى الإرهاب على أنه نتيجة لفشل عملية الاندماج. بالتالي فهو يمثل نذيرا لحرب أهلية قادمة، دون الأخذ بعين الاعتبار _ولو للحظة_ حشود المسلمين الذين نجحوا في الاندماج والارتقاء في السلم الاجتماعي. وكمثال على ذلك، فلا جدال في فرنسا على أن عدد المسلمين المنخرطين في الأجهزة الأمنية والشرطة يفوق بكثير عدد من انخرطوا في المنظمات الإرهابية.

علاوة على ذلك، فإن هؤلاء المتطرفين لا ينحدرون من أوساط متشددة. ومما يوضح ذلك أن الأخوين عبد السلام، اللذين كانا يديران حانة في بروكسل، كانا يعيشان في حي يوصف بانتشار التيار السلفي فيه، إلا أننا يجب أن نفكر في صحة هذا الوصف بالنسبة لحي يشرب فيه الناس الخمر ولا ترتدي النساء فيه الحجاب. فلعل هذا المثال يظهر أن حقيقة هذه الأحياء أكثر تعقيدا مما كنا نظن.

من الشائع أيضا أن يُنظر للتطرف على أنه امتداد للفكر السلفي. ومع أن السلفيين ليسوا جميعا متطرفين، إلا أنه من المفترض أن كل المتطرفين هم سلفيون، مما يجعل السلفية أشبه ببوابة نحو التطرف. وبعبارة أخرى فإن التطرف الديني يعتبر أول خطوة في طريق التطرف السياسي. لكن كما رأينا، فإن الأمور أكثر تعقيدا من هذا.

في هذه الأثناء، من الواضح أن هؤلاء المتطرفين الشباب مؤمنون بصدق؛ فهم يؤمنون فعلا بأنهم سيذهبون للجنة، ومرجعيتهم التي تؤطر أفعالهم هي إسلامية بحتة. فهم يلتحقون بهذه التنظيمات من أجل إقامة نظام حكم إسلامي، وفي حالة تنظيم الدولة فإنهم يطمحون لإعادة الخلافة. لكن عن أي شكل من أشكال الإسلام نتكلم عنه هنا؟ كما رأينا، فإن المتطرفين لا ينخرطون في العنف بعد الانغماس في قراءة النصوص المقدسة، بل إنهم لا يمتلكون الثقافة الدينية المناسبة.

علاوة على ذلك، فهم ليسوا مهتمين أصلا بالإطلاع على الدين، فهؤلاء لا يصبحون متطرفين لأنهم لم يحسنوا تفسير النصوص الدينية أو لأنهم تم التلاعب بهم، إنهم متطرفون لأنهم اختاروا هذا الطريق، ولأن التطرف فقط هو الخيار الذي يستهويهم.

من المهم هنا التفريق بين نسخة الإسلام التي يعتمدها تنظيم الدولة، والتي تقوم على التفسير التقليدي لكلام النبي محمد، من خلال اجتهادات بعض الفقهاء ورجال الدين، ونسخة الإسلام التي يعتمد عليها هؤلاء المتطرفون الذين يعلنون ولاءهم لتنظيم الدولة، وهي رواية تقوم على نوع من وهم البطولة والعنف الحديث.

في هذا الجانب، ومهما تكن قاعدة البيانات التي يتم الاعتماد عليها كمرجعية، فإن ضعف الثقافة الدينية في صفوف هؤلاء المتطرفين هو حقيقة صارخة. وبحسب تسجيلات مسربة من مكاتب تنظيم الدولة، تتضمن المعلومات وجود ما يربو على 4000 مقاتل أجنبي، وأغلبية هؤلاء المقاتلين يمتلكون تعليما جيدا، لكن 70 في المائة منهم يقرون بأن معلوماتهم الدينية محدودة جدا.

ومن المهم هنا التفريق بين نسخة الإسلام التي يعتمدها تنظيم الدولة، والتي تقوم على التفسير التقليدي لكلام النبي محمد، من خلال اجتهادات بعض الفقهاء ورجال الدين، ونسخة الإسلام التي يعتمد عليها هؤلاء المتطرفون الذين يعلنون ولاءهم لتنظيم الدولة، وهي رواية تقوم على نوع من وهم البطولة والعنف الحديث.

تلك التفسيرات الحرفية التي تملأ صفحات “دابق” و”دار الإسلام”؛ المجلتان اللتان يصدرهما تنظيم الدولة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لا تمثل سبب التطرف، بل إنها فقط تساعد على توفير أرضية دينية لهذا العنف الذي يمارسه المتطرفون، ليس بناء على معرفة حقيقية، بل عن أهواء ورغبة في التنطع.

عندما يتحدث هؤلاء المتطرفون الشباب عن “الحقيقة”، فإن الأمر لا يتعلق هنا بالمعرفة المبنية على الجدل والتحقيق، بل هم يقصدون بذلك قناعاتهم الذاتية التي تنبني في بعض الأحيان على كلام مشايخ ورجال دين، سمعوا عنهم ولم يقرؤوا لهم أي كتب. وعلى سبيل المثال، فإن الشاب سيدريك، وهو فرنسي اعتنق الإسلام، قال في أثناء محاكمته “أنا لست متطرفا من خلف شاشة الحاسوب، لم أعتنق الإسلام بسبب اليوتيوب، أنا أقرأ للعلماء الحقيقيين”. وقد ادعى هذه الأشياء رغم ثبوت أنه لا يستطيع قراءة اللغة العربية، وأنه قد تعرف على أعضاء الخلية التي انتمى لها عبر شبكة الإنترنت.

وربما يكون من المنطقي البدء بالاستماع لما يقوله هؤلاء الإرهابيون، حيث إن نفس المواضيع تتكرر معهم جميعا، ويمكن تلخيصها في خطاب محمد صديق خان، منفذ هجمات لندن في السابع من تموز/يوليو 2005، الذي تركه قبل وفاته.

حيث أشار محمد إلى أول دافع للأفعال التي ارتكبها، وهو وحشية الدول الغربية ضد الأمة الإسلامية، وقد كان الدافع الثاني، حسب قوله، رغبته في لعب دور البطل المنتقم (قال في خطابه “أنا مسؤول بشكل مباشر عن حماية وأخذ ثأر إخوتي وأخواتي من المسلمين، الآن سوف تتجرعون أنتم أيضا من نفس الكأس”)، ويكمن الدافع الثالث في الموت (قال: “نحب الموت كما تحبون الحياة”)، إضافة إلى رغبته في الدخول إلى الجنة (قال: “عسى أن يرفعني الله مع من أحبهم من الأنبياء والمرسلين والشهداء”).

وهنا من الواجب أن نشير إلى أنه ليس معروفا على وجه التحديد، المجتمع الإسلامي الذي يرغب هؤلاء الإرهابيون في الأخذ بثأره، حيث إن كلامهم لا يتنزل ضمن سياق تاريخي أو مكاني معين. كما أنهم عندما يهاجمون السياسات الغربية في الشرق الأوسط، يستعملون كلمة “الصليبيين”، ولا يشيرون مثلا إلى الاستعمار الفرنسي للجزائر.

عناصر الشرطة الفرنسية قرب موقع مقتل محمد مراح، في مدينة تولوز الفرنسية، سنة 2012

هؤلاء المتطرفون لا يشيرون أبدا بشكل صريح إلى الحقبة الاستعمارية، حيث يتجاهلون أو يرفضون كل الحركات السياسية والدينية التي جاءت قبلهم. كما أنهم لا يقدّمون أنفسهم كامتداد للصراعات التي خاضها آباؤهم، ولا أحد منهم يقرر العودة إلى موطن أجداده لخوض الجهاد هناك.

كما تجدر الإشارة إلى أنه لا أحد من هؤلاء المتطرفين، سواء ولد مسلما أو اعتنق الإسلام لاحقا، شارك، على حد علمي، في حملات مساندة للقضية الفلسطينية، أو انتمى إلى أي نوع من الجمعيات التي تكافح ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا، أو نشط في جمعية إسلامية. هؤلاء الشبان المتطرفون يقرؤون بعض النصوص المنتشرة في الإنترنت بالفرنسية أو الإنجليزية، لكنهم لا يستطيعون القراءة بالعربية.

كما أنه من الغريب أن المدافعين عن “هذه الدولة الإسلامية” لا يتحدثون أبدا عن الشريعة، أو المجتمع الإسلامي الذي سيتم بناؤه تحت حكم تنظيم الدولة. هؤلاء الذين يقولون أنهم ذهبوا إلى سوريا لأنهم يريدون أن يعيشوا في مجتمع إسلامي حقيقي، هم في الغالب ممن عادوا إلى أوروبا لاحقا، ونفوا مشاركتهم في أي أعمال عنف، كما لو أن الرغبة في خوض الجهاد والرغبة في العيش وفق التعاليم الإسلامية لا تجتمعان. وربما يعزى ذلك إلى أن العيش في مجتمع إسلامي لا يثير اهتمام هؤلاء المتشددين، حيث إنهم لا يذهبون للشرق الأوسط من أجل العيش بل من أجل الموت. وهذه مفارقة حقيقية، حيث أن هؤلاء الشباب ليسوا “طوباويين”، بل هم “عدميون”.

بكل أسف، أصبحت شخصية القاتل الجماعي الانتحاري رائجة كثيرا في مجتمعنا المعاصر، والنموذج الأوضح حول هذا هو ظاهرة إطلاق النار في المدارس الأمريكية، حيث يذهب منفذ العملية إلى مدرسته مدججا بالسلاح، ويقتل بشكل عشوائي أكبر عدد ممكن من الناس، ثم يقتل نفسه أو يدفع الشرطة نحو إطلاق النار عليه

إضافة إلى ذلك، فإن الصفة الأكثر تطرفا لدى هؤلاء الإرهابيين الجدد، والشيء الذي يجعلهم أكثر تشددا من كل المتمردين والإسلاميين والسلفيين، هو كرههم للمجتمعات القائمة، سواء كانت غربية أو مسلمة. هذه الكراهية تتجسد في بحثهم عن الموت عبر ارتكاب المجازر الجماعية، حيث يقتلون أنفسهم أثناء القضاء على العالم الذي يكرهونه، ومنذ 11 أيلول/سبتمبر 2001، أصبحت هذه الطريقة هي المفضلة لدى كل الإرهابيين.

بكل أسف، أصبحت شخصية القاتل الجماعي الانتحاري رائجة كثيرا في مجتمعنا المعاصر، والنموذج الأوضح حول هذا هو ظاهرة إطلاق النار في المدارس الأمريكية، حيث يذهب منفذ العملية إلى مدرسته مدججا بالسلاح، ويقتل بشكل عشوائي أكبر عدد ممكن من الناس، ثم يقتل نفسه أو يدفع الشرطة نحو إطلاق النار عليه. ويكون هذا الشخص غالبا قد نشر بعض الصور ومقاطع الفيديو أو كتب بيانا قبل قيامه بهذه العملية، محاولا إظهار نفسه كبطل مسرور، بما أن الجميع سيعرف اسمه ووجهه بعد هذه الحادثة. ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة شهدت 50 هجوما ومحاولة هجوم من هذا النوع بين 1999 و2016.

في حقيقة الأمر، إن الحد الفاصل بين القاتل الجماعي الانتحاري من هذا النوع (الأمريكي)، والمقاتل في سبيل “دولة الخلافة”، لا يزال ضبابيا وليس من السهل تحديده. فمثلا، وُصف منفذ هجوم نيس في فرنسا في بداية الأمر بأنه مختل عقليا، ليتبين لاحقا أنه منتم لتنظيم الدولة، وأنه قد نفّذ الهجوم مع سبق الإصرار والترصد.

ولب القضية هنا هو أنه لا يجب الخلط بين هذه الأنواع ووضعها في سلة واحدة، فكل نوع من القتلة له خصائص مميزة، لكن هناك نقاطا مشتركة مثيرة للانتباه في كل عمليات القتل الجماعي التي يرتكبها “العدميّون” والشباب الانتحاري والتلاميذ الغاضبون، وكلّ ما توفره لهم منظمات مثل القاعدة وتنظيم الدولة هو الذريعة الدينية.

بناء على ما سبق، فإن قوة تنظيم الدولة تكمن في اللعب على مخاوفنا، والتي في مقدمتها الخوف من الإسلام. أما التأثير الحقيقي والإستراتيجي لهذه الهجمات فهو بالأساس تأثير نفسي، حيث إنها لا تمس القدرات العسكرية للدول الغربية، بل إنها على العكس من ذلك تساعد على تطويرها وتدعيمها، من خلال دفع الحكومات والرأي العام للموافقة على زيادة النفقات العسكرية.

وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا، فإن هذه الهجمات تحدث تأثيرا ضئيلا وهامشيا، لكنها تشكل في المقابل خطرا على مؤسساتنا الديمقراطية، لدرجة أن ضرورة هذه المؤسسات باتت موضع شك خلال هذا النقاش المتواصل حول ثنائية الأمن وسيادة القانون.

الحقيقة هي أن مزاعم تنظيم الدولة بإقامة “الخلافة العالمية” ليس إلا وهما، ولهذا فإن هذا التنظيم يستقطب فقط الشباب العنيف، الغارق في أوهام العظمة

الخوف الحقيقي إذن هو من أن مجتمعاتنا قد تنفجر من الداخل، وتندلع حرب أهلية بين المسلمين و”الآخرين”. نحن نتساءل دائما عما يريده الإسلام، وعن ماهية هذا الدين، دون أن ندرك ولو للحظة أن عالم الإسلام لا وجود له، وأن ما يسمى “الأمة” هو في أفضل الحالات أُمنية، أو وهم في أسوئها؛ حيث أن غالب الصراعات دائرة بين المسلمين أنفسهم، وسببها بالأساس سياسي. وإضافة إلى أن المسائل القومية تبقى مفتاحا لفهم مشاكل الشرق الأوسط، فإن المسائل الاجتماعية هي المفتاح لتحقيق الاندماج.

في واقع الأمر، من المؤكد أن تنظيم الدولة، على غرار القاعدة، نجح في تشكيل نظام وهمي جذاب رسم فيه لنفسه هالة القوة الغازية التي تهزم الغرب. ولكن هذا محض خيال، كما هو الحال في بعض معتقدات الديانة المسيحية. ولكن على خلاف أبرز الأيديولوجيات العلمانية التي وجدت في القرن العشرين، فإن التطرف يتمتع بقاعدة اجتماعية وسياسية محدودة جدا. وكما شاهدنا، فإنه لا ينجح في تعبئة الجماهير، بل يجذب فقط بعض الأفراد الموجودين على الهامش.

ختاما، هناك نزعة نحو رؤية الإسلام كأيديولوجية متطرفة تجيّش الحشود في العالم الإسلامي، تماما كما فعلت النازية التي تمكنت من تجييش جزء كبير من الشعب الألماني، ولكن الحقيقة هي أن مزاعم تنظيم الدولة بإقامة “الخلافة العالمية” ليس إلا وهما، ولهذا فإن هذا التنظيم يستقطب فقط الشباب العنيف، الغارق في أوهام العظمة.

المصدر: الغارديان