للسياسي الإسرائيلي مناحيم بيغين مقولة وهي “إذا استخدمت كلمة فلسطيني بالنسبة للإسرائيلي فإن هذا يستدعي منك التسليم بأن هذه الأرض هي فلسطين وإذا كانت كذلك فهذا يعني أنها ليست أرض “إسرائيل” وبالتالي ماذا نفعل نحن هنا؟”.

بعد ظهورها في مهرجان “كان” السينمائي، مرتدية فستان عليه معالم القدس المحتلة، كان لوزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف” تأثيرًا كبيرًا لفت الانتباه إلى أمر شديد الأهمية، فعلى الرغم من غضب العرب والمسلمين من كونها تستعرض معالم فلسطينية على فستانها، إلا أن ذلك كان جزءًا لا يتجزء من منهج الدعاية غير السياسية للكيان الصهيوني.

لم تختلف وزيرة الثقافة الإسرائيلية كثيرًا عن سينما الدعاية الصهيونية، ذلك لأنها هي الأخرى تحاول الترويج لصورة “إسرائيل” الحضارية المتسامحة مع الحضارات الإسلامية الموجودة على أرضها وأن كانت على أرض، كما يزعمون، يهودية، فبعيدًا عن صورة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدموي، تحاول هنا الوزيرة لفت الانتباه إلى أن “إسرائيل” دولة ذات كيان وحضارة كغيرها من الدول، وأنها متسامحة مع ذلك بل وترعى ذلك أيضًا ثقافيًا ومجتمعيًا.

لم تختلف وزيرة الثقافة الإسرائيلية كثيرًا عن سينما الدعاية الصهيونية، ذلك لأنها هي الأخرى تحاول الترويج لصورة “إسرائيل” الحضارية المتسامحة مع الحضارات الإسلامية الموجودة على أرضها

عرف الإسرائيليون أن أكثر ما يمكنه كسب الدعم العاطفي العالمي لهم ولقضيتهم المزعومة في حق تأسيس وطن قومي لليهود على حساب الفلسطينيين هي السينما، فلعبت سينما الهولوكوست جنبًا إلى جنب مع السينما الصهيونية كعاملين شديدي الأهمية لضم الرأي العالمي للجانب الإسرائيلي.

وزيرة الثقافة الإسرائيلية في مهرجان كان السينمائي

عملت الأولى على الدعاية لتأسيس وطن قومي لليهود، فكانت إحدى أسرع الطرق لتحقيق حلم الوطن القومي لليهود، خصوصًا الأوروبيون منهم، فمنذ نهاية أربعينات القرن الماضي، توجت السينما العديد من الأفلام السينمائية الدرامية منها والوثائقية التي تتبنى وجهات نظر متعددة تصب في صالح نفس المبدأ، وهو تبرير للوطن القومي لليهود، باعتباره رد اعتبار على ما عاشوه من مجازر ومذابح في الحرب العالمية الثانية.

وأما السينما الصهيونية فقد استلمت الراية بعد سينما الهولوكوست من أجل الدعاية لإسرائيل نفسها بعد نشأتها، حيث سلطت الضوء على المجتمع الإسرائيلي من الداخل، وبذلت كل الجهد لتصويره بالمجتمع المسالم المتعايش مع الجانب الفلسطيني في تسامح وإخاء على عكس ما يروج له الإعلام.

سلطت السينما الإسرائيلية الضوء على المجتمع الإسرائيلي من الداخل، وبذلت كل الجهد لتصويره بالمجتمع المسالم المتعايش مع الجانب الفلسطيني

البداية

استمر تصوير هذه النوعية من الأفلام منذ الحرب العالمية الأولى، جزء منها كان بهدف توثيق مشاهد الحرب العالمية الأولى مثل دخول الجيش البريطاني إلى فلسطين وهزيمة الجيش التركي، و مع ازدياد عدد المهاجرين اليهود والرغبة في استجلاب المزيد منهم، بدأ إنتاج الأفلام الدعائية الصهيونية بصيغة درامية استمرت في الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية.

كانت خلالها المحاولة الأولى لإنتاج فيلم روائي أخرجه ألكسندر فورد البولندي المولود بالاسم اليهودي “موشيه ليفيشيتس”، حيث استُقدمَ فورد من بولندا ليخرج فيلم “صبار” عام (1932، إستخدم فيه تقنيات السينما الناطقة لأول مرة، ويعتبر الفيلم الطويل الأول الذي صنع على أيدي يهود، لكن لم يُعرض الفيلم على الإطلاق داخل فلسطين ولم ينجح في العروض الأوروبية لأنه بالغ في تصوير بشاعة الصراع مع العرب على نبع ماء بطريقة لم يتقبلها الجمهور.

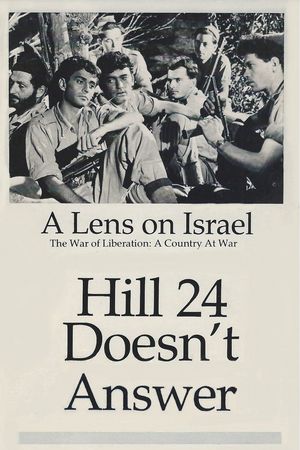

بدأ الحلم الصهيوني في استعادة الأرض بفيلم “تلة 24 لا تجيب”، وهو ما يعتبر بداية ظهور منهجية السينما “الإسرائيلية” في الدعاية للكيان الصهيوني بطريقة درامية تأسر القلوب ويقشعر لها الأبدان، فكانت نهاية الفيلم من أهم مشاهد سينما دولة الاحتلال، حينما حسم الجدل على ترسيم الحدود بين اليهود والعرب رؤية علم “إسرائيل” مطويًا بين يدي فتاة كانت من إحدى الضحايا القتلى فوق التل، لا تستغرب إن كانت مسألة ترسيم حدود تنتهي بهذه السذاجة، إلا أن الفيلم أعلنها البداية كاتبًا الكلمة بخط كبير في نهاية الفيلم معلنًا أنها بداية دولة الاحتلال، ومعها السينما الصهيونية، سينما الدعاية الإسرائيلية.

بدأ الحلم الصهيوني في استعادة الأرض بفيلم “تلة 24 لا تجيب”، وهو ما يعتبر بداية ظهور منهجية السينما الإسرائيلية في الدعاية للكيان الصهيوني بطريقة درامية

اليهود الشرقيين واليهود الغربيين

طوال فترة الخمسينيات وحتى الستينيات سادت فترة يُطلق عليها “الواقعية الصهيونية” في السينما الإسرائيلية، وكانت حصيلتها أفلام لم تتحرّر من الإطار الأيديولوجي الترويجي الذي أراده السياسيون من حزب مباي (حزب عمال أرض “إسرئيل”)، الذي حكم إسرائيل دون انقطاع حتى عام 1977، تطبيقٍا لقانون الترويج للأفلام الإسرائيلية الجديد في ذلك الوقت، كانت تلك الأفلام تركز على الصراع مع الأعداء العرب ولم تولي أهمية لقضايا بدأت تظهر على السطح مثل مشاكل اليهود القادمين من الدول العربية والفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين اليهود الغربيين والشرقيين.

طوال فترة الخمسينيات وحتى الستينيات سادت فترة يُطلق عليها “الواقعية الصهيونية” في السينما الإسرائيلية

في مطلع الستينيات ظهرت إلى جانب أفلام الواقعية الصهيونية أفلامًا اصطلح عليها أفلام “البوريكس”، وهي سينما شعبية تجارية تصوّر اليهودي الشرقي كشخص ذكي ومخادع عاطل عن العمل، يبحث عن الفرص لخداع “الإشكنازي” أي اليهودي الغربي الساذج، وغالبًا ما تنتهي تلك الأفلام بزواج الشاب الشرقي من الفتاة الغربية كما في فيلم “تشارلي ونصف” (1974).

أبرز هذه الأفلام فيلم “صالح شاباتي” (1964) كتابة وإخراج إفرايم كيشون، الذي نجح في تحقيق نجاح جماهيري على المستوى العالمي بعد أن فاز بجائزة الكرة الذهبية (غولدِن غلوب) لأفضل فيلم أجنبي، وهو أول فيلم إسرائيلي يحقق نجاحًا عالميًا.

في مطلع الستينيات ظهرت إلى جانب أفلام الواقعية الصهيونية أفلامًا اصطلح عليها أفلام “البوريكس”، وهي سينما شعبية تجارية تصوّر اليهودي الشرقي كشخص ذكي ومخادع عاطل عن العمل، يبحث عن الفرص لخداع “الإشكنازي” أي اليهودي الغربي الساذج

يعتبر فيلم “صالح شاباتي” الفيلم ا”لإسرائيلي” الأول الذي ينجح في تأسيس سينما محلية شعبية وساخرة، حيث صور حياة مهاجر يهودي من اليمن إلى “إسرائيل”، استمر في ترديد عبارة “أنا آسف على مجيئي هنا” طوال الفيلم بشكل ساخر، لا يزال ذلك الفيلم حتى اليوم علامة فارقة ومؤسِسة في سينما الكيان الصهيوني، إضافة إلى أنه كان الانطلاقة الأولى في” أفلام البوريكس” التي استمرت لعقدين من الزمن.

فيلم صالح شاباتي

قراءة في أفلام البوريكس

هذا النوع من الأفلام، أفلام البوريكس، أبرزت حقد المجتمع الإسرائيلي على الأقليات الغير أوروبية في الدولة الجديدة، والأفكار المسبقة التي ظهرت من خلال شخصيات شرقية ليهود قدموا زو هاجروا إلى “إسرائيل” من المغرب العربي، و العراق و تونس وغيرهم، وقد حملت هذه الأفلام أيضاً الكثير من الكوميديا السطحية التي لم تتجاوز أبعاداً كثيرة برسالتها, ليكون هدفها ترفيهي ساخر بحت.

هذا النوع من الأفلام، أفلام البوريكس، أبرزت حقد المجتمع الإسرائيلي على الأقليات الغير أوروبية في الدولة الجديدة

“إيلا شوحاط،” واحدة من أهم الناقدات الثقافيات الإسرائيليات اليوم، ولدت عام 1959 وأعدت رسالة الماجستير في جامعة بر إيلان في “إسرائيل”، أما الدكتوراه فقد حصلت عليها عام 1986 من جامعة نيويورك التي تقوم بالتدريس فيها الآن، عملت شوحاط على نظرية “إدوارد سعيد” حول الاستشراق وقامت بتطبيقها على العلاقات الثقافية بين “اليهود/ العرب”، “اليهود الشرقيون/ الغربيون”، وإجمالًا حول التمثيلات الثقافية بين الشرق والغرب، وذلك من خلال السينما الإسرائيلية.

تعتقد شوحاط، عراقية الأصل، بأن الصهيونية خلقت نوعاً مزدوجاً من القمع، ضد الفلسطينيين وضد اليهود الشرقيين، وتحاول في كتبها عرض الكيفية التي حاولت بها الصهيونية تقديم هوية موحدة موائمة قائمة على الثقافة الإشكنازية الغربية ومحو الهوية الشرقية.

الصهيونية خلقت نوعاً مزدوجاً من القمع، ضد الفلسطينيين وضد اليهود الشرقيين

من كتبها: “السينما الإسرائيلية: تاريخ وأيديولوجيا”، 1991، “الثورة الشرقية: ثلاث مقالات عن الصهيونية والشرقيين” ، 1999، “ذكريات ممنوعة: من أجل فكر تعددي”، مجموعة مقالات، 2001، “السينما الإسرائيلية: الشرق/ الغرب وسياسة التمثيل”، 2005.

في أفلام مثل “نور من المشاع” (1973)، “البيت الكائن بشارع ثلاثة” (1973)، و” مندوب الملح” (1979)، لحاييم شيران، تقول شوحاط في كتبها بأن تلك الأفلام صورت الصهيونية الأوروبية بالمنقذ بالنسبة ليهود الشرق من الأيدي القاسية من العرب، لتخلصهم من “الظروف البدائية”، ظروف الفقر والعقائد التافهة، وساعدتهم في انتقالهم إلى المجتمع الغربي الحديث، الذي يتسم بـ”القيم الإنسانية”.

صورت الأفلام بأن اليهود الشرقيين مجتمعات بدائية، تلقت تعليم مشوه، وتربت على مؤسسات وأفكار ثقافية مشبوهة ومتخلفة، لذلك أوضحت الفجوة الحضارية بين كل من اليهودي الغربي واليهودي الشرقي، كما صورت معاناة الأخير في مواكبة مفاهيم دولة إسرائيل عن الليبرالية و “الديموقراطية”، ذلك لأنها صورتهم بمعدومي الخبرة في الحياة الديموقراطية.

صورت الأفلام بأن اليهود الشرقيين مجتمعات بدائية، تلقت تعليم مشوه، وتربت على مؤسسات وأفكار ثقافية مشبوهة ومتخلفة

لم يتوقف الأمر على السينما فحسب، فتشارك السياسيون والفلاسفة وعلماء الأدب والاجتماع ثقافة احتقار اليهودي الأوروبي لليهودي الشرقي، حيث أصرّوا على أهمية الحفاظ على الهوية اليهودية الغربية، وعدم الانصياع للهوية الشرقية.

جاؤونا بدون معرفة الألف والباء، بدون أي دليل على التعليم اليهودي أو الإنساني، لا أريد للإسرائيليين أن يتحولوا إلى عرب، من واجبنا الحرب ضد روح الشرق والتي تفسد الفردية والجماعية

وصف “بن جوريون” المهاجرين الشرقيين ذات مرة قائلًا “جاؤونا بدون معرفة الألف والباء، بدون أي دليل على التعليم اليهودي أو الإنساني، لا أريد للإسرائيليين أن يتحولوا إلى عرب، من واجبنا الحرب ضد روح الشرق والتي تفسد الفردية والجماعية، والحفاظ على القيم اليهودية الأصيلة كما تبلورت في المنفى”

أما بالنسبة لآبا إيبان، الدبلوماسي الإسرائيلي فرأيه أن “الهدف ينبغي أن يكون هو إدخال الروح الغربية، بدلًا من تمكينهم من سحبنا إلى هوية شرقية غير طبيعية، فأحد المخاوف التي تضايقنا، هو أن خطر التفوق العددي للمهاجرين من أصول شرقية سوف يضطر “إسرائيل” لأن تتشبه من ناحية مستواها الثقافي بالعالم المجاور”.

لم يجب أن يكون فستان وزيرة الثقافة “ميري” المطرز بالمعالم الفلسطينية أن يثير غضب العرب والمسلمين بقدر ما كان يجب أن يثير الخوف من هذا الاحتلال الثقافي المستمر والتدريجي، أما عن الجمهور الغربي في مهرجان كان، فما كان يجب أن يشعر بالإعجاب بفستان الوزيرة و ما كان عليه أن يصدق الرسالة التي أرادت أن توصلها للعالم بكون “إسرائيل” دولة راعية للثقافة و ترغب في التسامح مع الأديان والأعراق الأخرى على أرضها، فإن كان اليهود الأوروبيون يحتقرون اليهود الشرقيون بهذا الشكل، فما بالكم بالفلسطينين المسلمين والمسيحين!