من بين كل المواقف الدولية الداعمة لـ”إسرائيل” في حربها على غزة، يبرز الموقف الرسمي الألماني كموقف مختلف عن بقية الدول.

إجماع من كل أعضاء البرلمان، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، على الوقوف بجانب “إسرائيل”، وإجماع من كل وسائل الإعلام تقريبًا على تبنّي الرواية الإسرائيلية والطعن بالرواية الفلسطينية بكل الطرق وبمنتهى اللانزاهة، مع كيل الاتهامات لمن يعارض هذه التوجهات.

الاتهامات التي تتكرر دائمًا هي معاداة السامية (Antisemitismus) وكراهية اليهود (Judenhass) ومقارنة الهولوكوست (Relativierung des Holocaust).

منعت برلين مظاهرات كثيرة مؤيّدة لغزة، وتلك التي سُمح بها هوجمت إعلاميًّا، بينما شاركت شخصيات سياسية كبيرة في المظاهرات الداعمة لـ”إسرائيل”، وهذا الموقف سبّب ذهولًا لعموم العرب القاطنين في ألمانيا.

ربما كانوا يعرفون أن ألمانيا داعمة لـ”إسرائيل”، لكن درجة التحيز غير المفهومة فاقت توقعاتهم، وجعلتهم يسألون: “لماذا؟”.

الهولوكوست في وعي ألمانيا ما بعد النازية: حدث فريد لا نظير له

لنفهم الموقف الألماني من العدوان الإسرائيلي على غزة، علينا فهم نظرة الألمان اليوم للهولوكوست. يعتنق الألمان (وربما الغرب عمومًا) فكرة أن الهولوكوست ليس مجرد مجزرة كغيرها من المجازر، بل هو حدث استثنائي ومتفرد، وهي فكرة مأخوذة من فرضية تاريخية تسمّى “فرضية الفرادة (Uniqueness or Singularity Thesis)”، بمعنى أن الهولوكوست حدث تاريخي متفرد، ليس هناك منه في التاريخ إلا واحد.

وكل من يقارن الهولوكوست بأي مجازر أخرى يُتهم بتهمة “مقارنة الهولوكوست”، أي تحويله إلى حدث نسبي، بينما هو -بقناعتهم، كما أشرنا- حدث مطلق ومتفرّد، وذلك لأن إبادة اليهود تمّت ليس لغرض سوى الإبادة، وليس لتحقيق أي مصالح بعينها، بعكس المجازر الأخرى.

ينتج عن هذه الفكرة أن معاداة السامية، والتي هي مصطلح يستخدَم للدلالة على العنصرية الممنهجة ضد اليهود حصرًا، هي أيضًا نوع متفرد من العنصرية لا يقارن بأي نوع آخر.

وتقف في مقابل فرضية الفرادة فرضية معاكسة تسمّى “فرضية الاستمرارية (Continuity Thesis)”، والتي ترى الهولوكوست واحدًا من سلسلة طويلة مستمرة من المجازر وأعمال العنف والعنصرية المتنوعة والاستعمار، التي حدثت عبر التاريخ انطلاقًا من دوافع متشابهة، وتحاول فهم الأسباب وراء كل هذه الظواهر، أو ما الذي جعل الأوروبيين يرتكبونها.

وينتقد كثير من الباحثين فرضية الفرادة، لكونها تُنشئ هرمية للمعاناة (Hierarchy of Suffering)، بمعنى أن معاناة هذا الشعب أهم من معاناة ذاك الشعب، وهذا مأزق أخلاقي كبير.

من الجدير بالذكر أنه في الثمانينيات لم تكن فرضية الفرادة قد تجذّرت في ألمانيا كما هي الآن، بل حدث وقتها ما يعرَف بـ”نزاع المؤرّخين (Historikerstreit)”، وهو اسم عَلَم يشير إلى نزاع بين مؤرّخين وفلاسفة ألمان حول كيفية النظر إلى النازية والهولوكوست، وكيفية دمجها في التاريخ الألماني، ظهرت فيها أكثر من وجهة نظر، منها ما دعى إلى تبنّي فرضية الاستمرارية ونفت وجود مسؤولية خاصة من ألمانيا تجاه اليهود، فلم تكن فرضية الفرادة بديهية في ذلك الوقت.

نُشرت حديثًا ورقة بحثية لطالبة دكتوراه ألمانية تدعى لارا فريكه Lara Fricke بعنوان “الإصرار على الفرادة (Insisting on Uniqueness)”، أجرت تحليلًا متمحصًا وتفصيليًا للموقف الألماني، وسنستعين بتلك الورقة كثيرًا في هذا المقال.

فكرة فرادة الهولوكوست بُنيت على شعورَين اثنين عند الألمان، كما تخلُص الباحثة، هما شعور العار (Shame) وشعور الذنب (Guilt).

شعور العار والخزي عند الألمان تجاه النازية

يتميز شعور العار بـ 3 صفات:

- ينشأ العار عندما يفشل الإنسان بالعيش وفقًا لمثله وقيمه.

- يتطلب وجود جمهور خارجي متفرج يشهد هذا الفشل.

- يدفع العار صاحبه إلى إخفاء أفعاله السيّئة أو إنكارها.

الشعور الجمعي بالعار تجاه الهولوكوست اتّسع باستمرار حتى دخل ضمن الهوية الألمانية الجديدة، ولأن شعور العار ثقيل جدًّا على صاحبه، فإنه يولد النزوع النفسي إلى مغالبته عبر محاولة توليد شعور بالفخر (Pride) ليحلَّ محله.

وبالتالي، بدلًا من أن تكون الهوية الجمعية الألمانية مليئة بالعار تجاه حدوث الهولوكوست، تصير مليئة بالفخر بأنهم يتبرّأون من الهولوكوست عند كل مناسبة، ويدعمون ضحاياها بأقصى قوة، حتى إن الألمان أنشأوا ما يسمّى بـ”ثقافة التذكُّر (Erinnerungskultur)”، وتعني تذكرهم واستحضارهم المستمر لمجازر الهولوكوست.

وبما أن نشوء العار يتطلب وجود مُشاهد خارجي يشهد الفشل، فالتخلص من العار أيضًا يتطلب مُشاهدًا خارجيًّا يعطي الاعتراف بالتخلص من العار، أو يعطي الاعتراف بالفخر الذي تمّ إنشاؤه بدل العار (المُشاهد الخارجي هنا هو العالم بعمومه والدول الغربية خصوصًا والولايات المتحدة و”إسرائيل” على الأخص).

صار هذا الفخر الذي جرى إنشاؤه بدل العار من أساسات الهوية الألمانية الجديدة، والإصرار على فرادة الهولوكوست والعار الملتصق بها يؤدي بحدّ ذاته إلى اشتداد الفخر، فالألمان الحاليون وفق هذا المنظور قد تجاوزوا أشنع حدث في التاريخ، وتراجعوا عنه وتعافوا منه وقدّموا تعويضات عنه، وبالتالي أي تحدٍّ لمكونات هذا الفخر يشعرهم بتهديد هوياتي.

مع كل هذا، تحوُّل العار إلى فخر يظل تحولًا ظاهريًّا ولا يعكس تغيرات حقيقية في قيم الشعب الألماني، فالعنصرية والإقصاء تجاه من لا يشاركهم هذه الهوية الفخورة ظاهران جدًّا، وكذلك العنصرية تجاه فئات أخرى غير اليهود موجودة وظاهرة، وهي النزعات نفسها التي يشعرون بالعار تجاهها في سياق الهولوكوست.

شعور الذنب

وهو أيضًا له 3 صفات:

- ينشأ الذنب من استدخال الإدانة لخطيئة قمتَ بها (Internalizing the Conviction of a Sin)، أي من الاعتقاد العميق بأن المرء فعل خطيئة فيُدين نفسه عليها.

- وبالتالي نشوء شعور الذنب لا يتطلب مُشاهدين خارجيين، بل تكفي إدانة المرء لخطيئته حتى يشعر بالذنب.

- شعور الذنب يمثل للإنسان حملًا ثقيلًا، ويدفعه إلى محاولة إزالته عن عاتقه، وذلك عبر الاعتراف به.

شعور الذنب الجماعي لا يتكون إلا عبر التماهي مع المجرم (Identification with the Perpetrator)، بمعنى آخر لا يمكن أن ينشأ لديك شعور بالذنب تجاه فعل لم ترتكبه بنفسك، إلا إذا كنت تشعر بالتماهي مع الفاعل أو بأنه يمثلك، أو بأنك كان يمكن أن تفعل ما فعل.

في هذه الحالة، يشعر الألمان بالتماهي مع النازيين، وبالتالي بالذنب تجاه أفعالهم، بينما لا يشعر العرب أو اليابانيون مثلًا بهذا التماهي، ولا يشعرون بالذنب تجاه أفعال النازية، مع أن كلًا من الألمان الحاليين والعرب واليابانيين لم يرتكبوا الهولوكوست بأنفسهم.

يدل هذا على أن كثرة التبرؤ من النازية عند الألمان، تدلّ على تقارب نفسي وهوياتي لا واعٍ معها، أما لو شعروا في أعماقهم بالبُعد عن النازية كما يشعر العرب أو اليابانيون، لما شعروا بالحاجة إلى تكرار التبرؤ منها بهذا الشكل.

لتوضيح الفكرة أكثر، لنضرب مثالًا على ظاهرة عايشها الكثير منا. عندما كانت “داعش” ترتكب أعمال عنف وجرائم، كان البعض يطالب المسلمين بالتبرؤ من “داعش” مرارًا وتكرارًا، والاعتذار عن أفعالها، وهؤلاء المسلمون لم تكن لهم في الحقيقة علاقة بـ”داعش” أو تأثير عليها أكثر من شخص ياباني أو بريطاني غير مسلم.

المسلمون الذين لم يشعروا بالحاجة إلى تكرار التبرؤ من “داعش” كل حين، هم الذين يشعرون في أعماقهم بالبُعد عنه وبأنه لا يمثلهم أصلًا، أما الذين شعروا بالذنب بسبب أفعال لا علاقة لهم بها، وشعروا بالحاجة إلى تكرار التبرؤ منها والاعتذار، فهم الذين قاموا بالتماهي مع المجرم.

والتماهي هنا قد ينشأ ويشتدّ إذا تعرض الإنسان إلى ضغوط خارجية تدفعه إلى خانة المجرم، أو تساويه به أو تطالبه بالتبرؤ منه باستمرار لدفع التهمة عن نفسه، وهذا ما حدث لبعض المسلمين في الغرب فيما يخص “داعش”، وما يحدث للألمان بخصوص النازية، والذي يدفع الألمان إلى هذه الخانة هو الدولة الألمانية نفسها.

لنعد الآن إلى شعور الذنب. بما أن شعور الذنب يدفع إلى الاعتراف، وبما أن الاعتقاد بفرادة الهولوكوست يعني ضمنًا عدم الاعتراف بجرائم الاستعمارية الألمانية، فهذا يدل على أن ثقافة التذكُّر الألمانية ليس فيها شعور بالذنب تجاه الاستعمار الألماني (والذي يشمل كل العلاقات الاستعمارية الحالية، بما فيها دعم الكيان الصهيوني ودعم أي أنظمة عميلة للغرب الاستعماري).

لذلك، فكرة فرادة الهولوكوست لا تعني فقط الاعتراف بالهولوكوست، بل أيضًا رفض الاعتراف بجرائم الاستعمار، وبما أن شعور الذنب ينشأ من الاعتقاد بارتكاب خطيئة، فغياب الشعور بالذنب تجاه الاستعمار يعني عدم وجود اعتقاد حقيقي عند المجتمع الألماني بأن الاستعمار خطيئة، وهذا يُظهر أن ثقافة التذكُّر هي ثقافة شكلية ليست مدفوعة بالأخلاق.

دعم الكيان الصهيوني يمثل تعويضًا عن جرائم النازية، وبالتالي يخلّص المجتمع الألماني من عبء الذنب، لذا معاناة الفلسطينيين ووصفهم للكيان أنه دولة استعمار استيطاني، يلفت النظر إلى أن الاستعمار لا يزال مستمرًّا وألمانيا متورطة في دعمه حتى اليوم، وهذا سيعيد عبء الذنب إلى المجتمع الألماني.

بمعنى آخر، الفلسطينيون بوصفهم ضحايا للاستعمار الإسرائيلي، يشكّلون تهديدًا للهوية الألمانية الفخورة وسعيها للتخلص من الذنب، ومن يتحدثون بمنظور الفلسطينيين يتم إسكاتهم، بمن فيهم الباحثون الأكاديميون.

لماذا الإصرار على الفرادة؟

أو ما الخدمة التي تقدمها فرضية الفرادة للألمان والأوروبيين عمومًا؟

إن الحجج الأخلاقية التي يسردها الأوروبيون في تبرير فرضية الفرادة هي مجرد غطاء ظاهري، ولا يمكن أن يتم التمسك الشديد بفكرةٍ ما لم تكن تؤدي خدمة لصاحبها، وفرضية الفرادة ليست استثناء، فهي تؤدي 3 وظائف مهمة.

أولها، وكما تشير الورقة البحثية التي نستند إليها، أن عزل الهولوكوست كحالة شاذة يحافظ على الصورة الذاتية (Self-Image) للغرب المسيحي، باعتباره الحامل الحصري للديمقراطية والعلمنة والتقدم (الهولوكوست وفق هذه الفرضية هو استثناء في تاريخ الغرب الناصع، وليس أن تاريخه مليء بمجازر وعنصرية ممنهجة ضد باقي الشعوب والأعراق).

وثانيها، أنه من خلال تجنُّب الاعتراف بالاستعمار، لا يرفض المجتمع الألماني زيادة شعوره بالذنب وحسب، بل أيضًا يبقي الدروس المستفادة من الهولوكوست بسيطة، ولا تتطلب إنهاء العنصرية المنظمة أو الممنهجة التي أدّت إلى الهولوكوست كما أدّت إلى غيرها، ويسمح للألمان (والأوروبيين) باستمرار العلاقات الاستعمارية العالمية.

فالإصرار على فرضية الفرادة يشكّل حاجزًا يمنع من تحمل المسؤولية الحقيقية التي تتضمّن إجراء تغييرات جذرية في علاقات ألمانيا وأوروبا الاستعمارية مع دول العالم، بما في ذلك إزالة كل أشكال الاستعمار، والاستعمار يشمل كل ما يؤدي إلى المحافظة على موقع الغرب الأبيض، كقوة مسيطرة على غيره من الشعوب، وكل ما يتعلق بنظرة الغرب لبقية الشعوب على أنها أدنى منه.

وثالثها، أن فرادة الهولوكوست تساهم كما أشرنا إلى اشتداد الفخر، وتمنع من تهديد استقرار الهوية الألمانية الجمعية، من خلال إدخال كل مجازر الاستعمار ضمن ما يجب على الألمان التبرؤ منه والشعور بالذنب تجاهه، والهوية الألمانية الحالية تعتبر نفسها قد تخلصت من الذنب والعار وانتهى الأمر.

ما وراء مشاعر الذنب والعار

الشعور بالذنب قد يتم تصويره على أنه شعور أخلاقي المصدر، لكنه في الحقيقة من أشكال التمركز حول الذات، بدلًا من التمركز حول الآخرين الذين يجب مساعدتهم.

التمركز حول الذات (Egocentrism) واضح عند الألمان في قضية الهولوكوست، فأولويتهم إزاحة عبء الذنب عن أنفسهم لا مساعدة من يحتاج المساعدة اليوم، وهم الفلسطينيون، ويطالبون الجميع برؤية الأمور من منظورهم، وهم عاجزون تمامًا عن رؤية الأمور من منظور الآخرين وسياقهم، وأي تناول للموضوع من وجهة نظر ثقافة أخرى، يتم فورًا محاكمته بمصطلحات معاداة السامية أو ثقافة التذكُّر الألمانية أو التعويض عن جرائم النازية، أي السياق الألماني، وكل هذا من مظاهر التمركز حول الذات.

من البديهي القول إن سكان منطقة الشرق الأوسط هم الأعلم بتاريخ منطقتهم، ويعرفون عن تاريخ منطقتهم كما يعرف الألمان عن تاريخ ألمانيا، أما الألمان فهم لا يعرفون عن تاريخ الشرق الأوسط إلا كما يعرفون عن تاريخ الصين أو الأرجنتين.

باختصار، لا يعرفون إلا أقل القليل، ومع هذا يصرّون على تعليم سكان الشرق الأوسط وتصحيح وجهات نظرهم حول منطقتهم، التي لا يعرفون عن تاريخها شيئًا أصلًا، وينطبق هذا الأمر على بقية الدول الغربية أيضًا، وهنا تتجلى نظرة فوقية عنصرية للعرب والمسلمين وبقية الشعوب المستعمَرة سابقًا.

وخلف الموقف الداعم بشراسة للكيان الصهيوني، هناك ديناميكيات نفسية تفسّر هذا الموقف، الذي ينطلق من “آليات الدفاع النفسية”، وهي آليات لا واعية تتحرك في داخل نفس الإنسان، لتجنيبه المشاعر أو النزعات المخجلة أو المرفوضة، عن طريق منع الإنسان عن وعيها.

آليات الدفاع النفسية ضرورية من أجل نفس مستقرة، لكنها قد تؤدي إلى تثبيت وترسيخ سلوكيات ضارة، وفي حالتنا هذه الآلية التي تتحرك لدى الألمان تسمّى “تكوين الفعل العكسي (Reaction Formation)”، وتتمثل في أن الإنسان عندما يشعر بشعور أو نزوع نفسي مخجل أو مرفوض، يقوم بسلوك معاكس له بدرجة مبالغ فيها، بشكل غير واعٍ، ليثبت لنفسه وللآخرين أنه ليس عنده هذا الشعور أو النزوع، وفي الوقت ذاته قد يحقق رغبته اللاواعية من هذا النزوع دون أن يعي أنه يحققها.

معنى هذا أن ذلك الشعور موجود في داخله، لكنه يرفضه ويخجل منه، وهذا يدفعه إلى القيام بأفعال مبالغ بها تعاكس هذا الشعور.

أي أن جزءًا من الألمان ما زال في داخله احتقار أو كره غير واعٍ لليهود، وبسبب اعتقادهم بأن هذا مرفوض أخلاقيًّا، يدعمون الإسرائيليين بشكل أعمى يعفيهم من المسؤولية عن أفعالهم، وهذا بحدّ ذاته سلوك تطفيلي يدل على عدم رؤيتهم لهم كبالغين راشدين مؤهّلين، وهذا بعكس من يدين الهولوكوست بشكل عقلاني ويتعاطف مع ضحاياه، دون تأييد أعمى ودون التعامي عن مجازر الإسرائيليين أو اليهود بحقّ ضحايا آخرين، فهذا هو من يعاملهم معاملة البالغ المسؤول ويسائلهم عن أخطائهم، أي أنه يراهم ندًّا له أو في مستواه.

والمحرك الآخر اللاواعي الكامن في آلية تكوين الفعل العكسي، هو كره متجذّر في جزء كبير من الألمان والأوروبيين عمومًا لليهود، حيث معاداة السامية هي ظاهرة أوروبية مستمرة منذ القرن الأول الميلادي، تتمثل في رفض الشعوب الأوروبية لليهود، حيث عانى اليهود تحت حكم الأوروبيين المسيحي من أشكال كثيرة من التمييز العنصري والإقصاء والتضييق والعنف والطرد مرات ومرات، وساهمت الكنيسة في ذلك.

واستمرَّ هذا الاضطهاد لقرون وبلغ ذروته في زمن النازية، وهو بالتالي يشكّل جزءًا من الذاكرة التاريخية للأوروبيين، ومن غير الممكن لظاهرة مستمرة لقرون طويلة أن تختفي فجأة وتزول من عقول الناس ونفوسهم، والرغبة في التخلص من اليهود وإبعادهم لا تزال موجودة حتمًا في الكثير من الأوروبيين.

إلا أنهم وبسبب التوجه الحكومي الحالي يكبتونها، ويقومون بشكل لا واعٍ بتكوين الفعل العكسي ودعم “إسرائيل”، لكي يبقى اليهود هناك، أي خوفًا من عودة الجزء الأكبر من اليهود إلى أوروبا، والهدف المتحقق عمليًّا (Teleologically) من دعم الأوروبيين الشرس لـ”إسرائيل”، هو تقليل عدد اليهود في أوروبا.

ويمثل هذا؛ الرغبة التي كانت لدى أجدادهم لقرون، والتي يحققونها بهذه الطريقة دون الشعور بالذنب ودون التعرض لتهمة معاداة السامية، فكما ذكرنا، لا يمكن أبدًا لظاهرة كانت حاضرة بقوة في مجتمع ما لقرون طويلة أن تختفي فجأة لأي سبب.

ثمّة مقولة تنسب إلى محلل نفسي إسرائيلي تقول: “إن الألمان لن يسامحوا اليهود أبدًا على أوشفتس (أشهر معسكر اعتقال في الهولوكوست وأبرز رموزها)”، وتعني أن الألمان الحاليين في قرارتهم ولا وعيهم سيحقدون على اليهود بسبب الهولوكوست، الذي سيحمّل الألمان شعورًا هائلًا بالذنب، وسيصدّع هويتهم وصورتهم الذاتية.

وفي الحالات التي يطفو فيها النزوع المعادي لليهود إلى السطح ويتم التعبير عنه بشكل واعٍ، مع الرغبة بإبعادهم إلى دولة “إسرائيل”، يظهر لنا مصطلح “معاداة السامية الصهيونية (Zionist Antisemitism)”، والتي من رموزها التاريخية بلفور نفسه، الذي صرّح أنه يريد -إضافة إلى أهداف أخرى- تقليل المكون اليهودي في بريطانيا لأنه يسبّب اختلالًا في المجتمع، وحكومة بلفور هي التي أصدرت -قبل وعد بلفور بـ 11 عامًا- قرارًا يقيّد هجرة اليهود إلى بريطانيا.

وغير آلية تكوين الفعل العكسي، هناك آلية دفاعية نفسية أخرى تلعب دورًا مهمًا؛ وهي الإسقاط projection. وتعني أن يُسقط الإنسان نزعاته النفسية التي يرفضها أو يدينها على الآخرين، فيرى أنهم هم الذين لديهم هذه النزعات.

يقول بعض الفلسطينيين في ألمانيا إنهم يشعرون أن ألمانيا تعاقبهم على الهولوكوست، تتهمهم بمعاداة السامية التي لديها هي، تراهم أنهم هم كارهو اليهود، بينما كراهية اليهود وإبادتهم كانتا من سمات المجتمع الألماني. وهذا وصف مثالي لهذه الآلية. المجتمع الألماني يقوم بهذه الطريقة بإدانة كره اليهود، ولكن ليس عنده هو بل عند أشخاص آخرين. فلا يعود مضطرًا للتعامل معها في داخله، وهذا يساعده في تجنب شعور الذنب الناتج عن الهولوكوست.

للمقارنة، ليس في التاريخ الإسلامي صراع تاريخي مع اليهود إطلاقًا، ولا يوجد في الذاكرة التاريخية للمسلمين أو العرب أي عداء ضد اليهود أو رغبة بإبعادهم أو إبادتهم، وهناك أحياء يهودية في كثير من المدن العربية الكبرى، فاليهود شعب كأي شعب أو دين آخر، بل هناك قرابة معهم لأنهم أهل كتاب.

لذا من الخطأ استخدام مصطلح معاداة السامية على من يكره اليهود من العرب، معاداة السامية ظاهرة أوروبية وجزء من التاريخ والسياق الأوروبيَّين، وتعبّر عن كره تاريخي لليهود واضطهاد مغرق في القدم له جذور دينية، أما كراهية اليهود عند بعض العرب فهي ظاهرة حديثة جدًّا، نشأت بسبب “دولة إسرائيل” حصرًا، فهي ظاهرة مختلفة.

كراهية اليهود كلهم عند بعض العرب هي تعميم خاطئ وساذج، وتحيُّز ضد مجموعة بشرية، مثله مثل كراهية الهنود أو اليابانيين كلهم، لكنه ليس جزءًا من ظاهرة معاداة السامية الأوروبية ولا يشبهها، لكن، كما قلنا، يقرأ الأوروبيون أحداث العالم وفق منظورهم هم.

موقف الدولة الألمانية

كل ما سبق يتحدث عن موقف الشعب، ولا ينطبق على جميع أفراده، بل يعبّر عن ظاهرة طاغية الحضور.

موقف الشعب يتم التأثير فيه ومحاولة تشكيله بشكل ممنهج من قبل الدولة، إذ تعمد المناهج التعليمية الألمانية إلى تلقين الطلاب في مراحل دراسية مختلفة عن النازية والهولوكوست، ويتم أحيانًا حتى تلميع صورة “إسرائيل” كدولة ديمقراطية.

كما تقام رحلات مدرسية باستمرار لزيارة معالم النازية ورؤية فظاعتها، بل حتى في دورات اللغة الألمانية للأجانب يتم التركيز على هذا الأمر في المستويات المتقدمة، وتتلقى المدارس الألمانية توجيهات عليا لمكافحة كل مظاهر معاداة السامية بين التلاميذ، والتي يتم توسيع معناها بشكل يشمل حتى عبارات مثل “في ألمانيا لا يمكنك قول الحقيقة”.

دعم “إسرائيل” قد يكون هو الموضوع الوحيد الذي يتفق عليه جميع نواب البرلمان الألماني من جميع الأحزاب، وليس فيه تعدُّد آراء، وهو شيء مخالف للطبيعة البشرية، ولا يمكن أن ينتج بشكل عفوي.

إضافة إلى ذلك، تكاد تتفق وسائل الإعلام كلها باختلاف رؤاها السياسية على دعم رواية “إسرائيل”، بما فيها وسائل الإعلام العمومية المستقلة التي تتلقى تمويلها من الشعب مباشرة وليس للدولة رسميًّا سلطة عليها، فاتفاق وسائل الإعلام أيضًا غير اعتيادي ولا يأتي صدفة، لا يتصور عقل إلا أن هناك سلطة تمنع الخروج عن هذا الرأي، وهذه السلطة تأتي داخليًّا من الدولة وخارجيًّا من الولايات المتحدة.

كانت ميركل أول من استخدم تعبير Staatsräson لوصف علاقة الدولة الألمانية بـ”دولة إسرائيل”، وجرى استخدام اللفظة من بعدها على لسان السياسيين الألمان، وتعني هذه اللفظة حرفيًّا: “مصالح عليا للدولة تقدمها الدولة على مصالح مواطنيها، أو تحققها ولو على حساب جرح حقوق أفرادها”.

إذًا، الدولة الألمانية تعتبر دعمها لـ”إسرائيل” من أعلى مصالحها، وانطلاقًا من هذا تقوم الدولة الألمانية بكل ما سبق من ترسيخ وتلقين للأجيال لتثبيت هذه العقلية، وعلى الجانب الآخر لا بدَّ من معرفة أن الدولة لا تنجح 100% في هدفها.

ففي استطلاع رأي في عام 2012، عبّر 33% فقط من الألمان أنهم يعتقدون أن ألمانيا عليها مسؤولية خاصة تجاه “إسرائيل”، وهذه نسبة مختلفة عن الموقف القطعي الجازم للدولة الألمانية.

دراسة أخرى أُجريت عام 2014، ونُشرت في تقرير لجنة الخبراء المستقلة الذي نشرته وزارة الداخلية الألمانية، وجدت أن 55% من الألمان منزعجون بدرجة ما من تذكيرهم باستمرار بمجازر الألمان ضد اليهود، ويعتبر التقرير هذه النزعة شكلًا من معاداة السامية عند الألمان.

الدولة الألمانية تدعم “إسرائيل” عمليًّا أكثر من اليهود، وهذا يعاكس بوضوح الرواية الرسمية القائلة إن ألمانيا تدعم اليهود وتدعم “إسرائيل” لأنها يهودية، إلا أن اليهود المعارضين لـ”إسرائيل” يشهدون ذلك ويَروُونه، فالهجوم الإعلامي يشملهم كما يشمل غيرهم.

لكن الدولة الألمانية تواصل تبنّي السردية الإسرائيلية القائلة إن “إسرائيل” هي الممثل الحصري ليهود العالم، وهذا أمر يرفضه الكثير من اليهود، بالخصوص أن “إسرائيل” تساوي بين “معارضة دولة إسرائيل” و”معاداة اليهود”، والدول الغربية تساندها في هذا.

وبالتالي، يمكن فهم كل الإجراءات التي تدّعي حماية اليهود ومكافحة معاداة السامية، على أن هدفها الأساسي حماية “إسرائيل”، هذا ما يعلنه السياسيون الألمان باستمرار أنه من مصالح الدولة العليا، أما عندما يصدّرونه للشعب فلا بدَّ من محاولة أخلقة (Moralization) هذا التوجه، أي تصديره كموقف أخلاقي يهدف لحماية اليهود وتعويضهم.

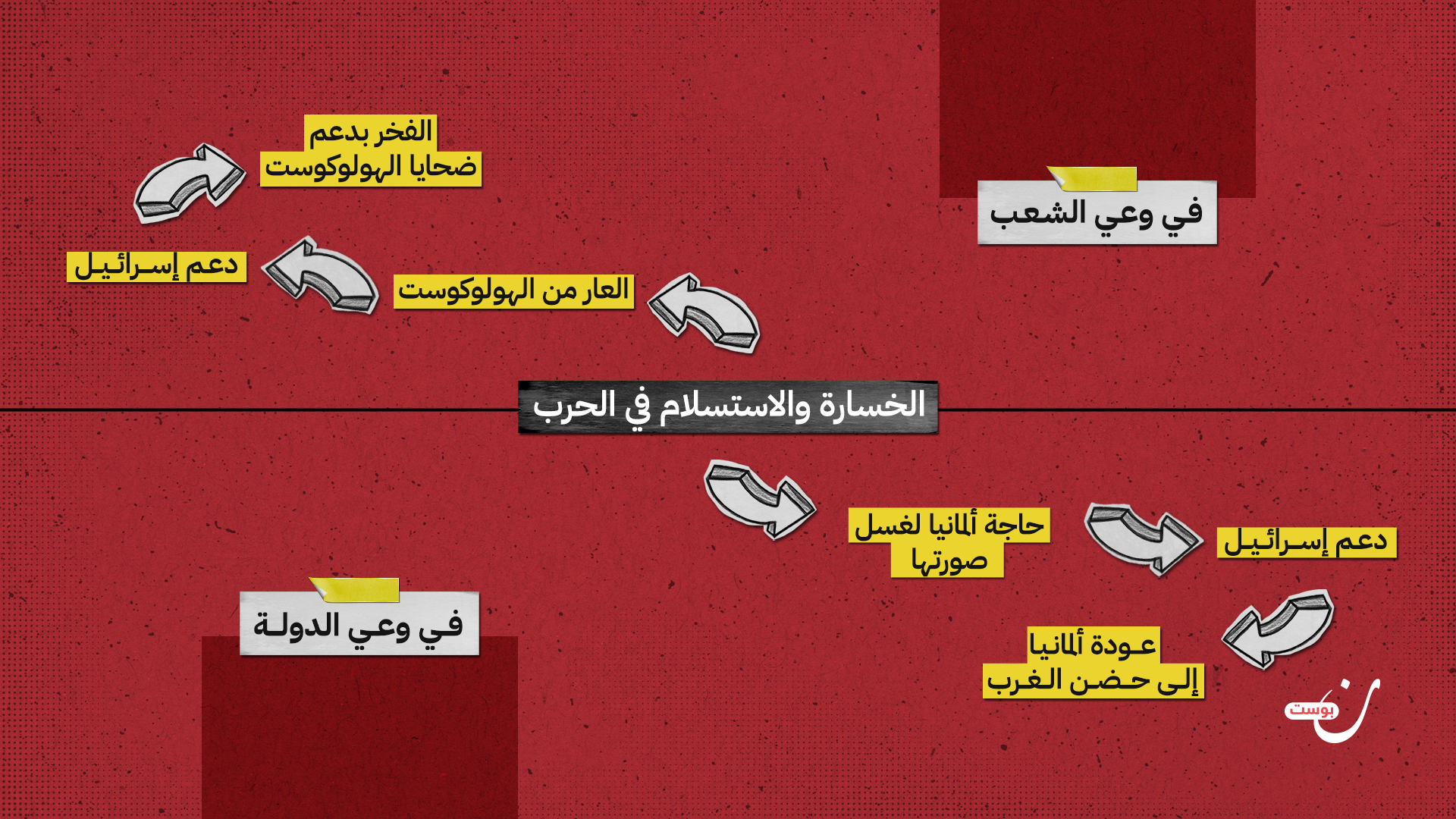

في وعي الشعب الألماني، يهدف موقف دولتهم بشكل رسمي إلى حماية اليهود ومنع تكرار المجازر بحقهم، وهو أحد الدوافع بلا شك، أما في وعي الدولة والسياسيين الذين يعرفون ما تحت الطاولة، فهو سلوك سياسي يهدف إلى حماية “إسرائيل” لتحقيق مصالح معيّنة للدولة الألمانية.

الولايات المتحدة أيضًا تدعم “إسرائيل” بشدة، رغم غياب شعور الذنب وفكرة التعويض من المشهد تمامًا، ففي جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي عام 1986، قال جو بايدن حرفيًّا: “لو لم تكن هناك إسرائيل لكان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخترع إسرائيل لتحمي مصالحها في المنطقة”، فهو إذًا سلوك سياسي وليس أخلاقيًّا، والمصالح السياسية تكفي تمامًا لتفسير هذا الدعم، أما الدافع الأخلاقي فهو ثانوي.

في أبريل/ نيسان 2023، ألقى الرئيس الألماني شتاينماير كلمة تهنئة بمناسبة ذكرى إقامة “دولة إسرائيل”، قال فيها: “نحن شاكرون من أعماقنا للمصالحة التي وهبتنا إياها دولة إسرائيل، وفقط بسبب هذه الهبة تمكّنت ألمانيا من تبوُّء مكانها في المجتمع الدولي”.

وعبارته الأخيرة تلقي الضوء على ماهية مصالح الدولة الألمانية هذه، ولفهم هذه المصالح يجب تذكُّر أننا نعيش في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت ألمانيا الحرب العالمية الثانية ضد أوروبا، وخرجت منها خاسرة باستسلام غير مشروط، احتلها الحلفاء لـ 4 سنين ثم قسموها إلى دولتَين، لتبدأ عمليات استئصال (Denazification) الفكر النازي، وكان على ألمانيا لكي تغسل صورتها الإجرامية وتعود إلى حضن الغرب، أن تثبت ولاءها بدعم “دولة إسرائيل”، رأس الحربة للكولونيالية الغربية في الشرق الأوسط.

إضافة إلى ذلك، اهتزت الهوية والصورة الذاتية لدى الألمان، وبرزت أسئلة وجودية بسبب خسارتهم واستسلامهم، وهذا ما أفرز شعور العار، والحاجة إلى إنتاج شعور الفخر المذكور سابقًا، في حين تغيب هذه الأسئلة لدى الإنكليز والفرنسيين مثلًا، رغم أن استعمارهم في العالم كان أفظع بكثير من الاستعمار الألماني، إلا أنهم خرجوا منتصرين في الحرب ولم تهتز صورتهم الذاتية.

وليس من المعتاد للمستعمِر أصلًا أن يشعر بالذنب تجاه الشعوب التي اضطهدها، بل على العكس، فإنه عادة ينظر إليها نظرة فوقية عنصرية، ويلغي سرديتها وسياقها وخصوصيتها الثقافية، ويرى حياة أفرادها على أنها أقل قيمة (ما يسمّى بـ”عنصرية الاستعمار الجديدة (Neocolonial Racism)”)، ويظهر ذلك في موقف الدول الاستعمارية من “إسرائيل” وفلسطين.

الهزيمة أمام الحلفاء واهتزاز الصورة الذاتية للألمان هما السبب الأهم وراء مشاعر العار والذنب، والسعي للتعويض وغسل الصورة، أما الوازع الأخلاقي فهو سبب أقل أهمية، وتصغير الأمة الألمانية في عيون نفسها مظهر أساسي من توازنات عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.

نحن لا ندعو بهذا إلى عدم تحمل الألمان لمسؤولية جرائم ماضيهم، بل على العكس؛ نريد أن يتحمل الألمان والإنكليز والفرنسيون والإسبان والإيطاليون والبلجيكيون وطبعًا الأمريكيون مسؤولية جرائم ماضيهم وحاضرهم كلها، إنما نوضّح أن تحمُّل الألمان وحدهم دون بقية الشعوب لمسؤولية ماضيهم هو مظهر سياسي لا أخلاقي، مظهر لتبعية ألمانيا للولايات المتحدة بعد الحرب.

وفي الختام يتبادر سؤال إلى الذهن، لماذا يحتاج قادة الدول الغربية في كل مرة للتغريد والتأكيد أن “لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها”؟ لماذا لا تأتي هذه التصريحات الجماعية لتأكيد حق الدفاع عن النفس لدولة أخرى تخوض حربًا؟ الجواب هو لأن الأمر في حالة “إسرائيل” ليس بديهيًّا، لو كانت شعوب العالم تراه بديهيًّا لما احتاج أحد إلى التأكيد عليه مرارًا.

لكن لماذا يهتم القادة الغربيون والإعلام الغربي بدعم “إسرائيل” أصلًا؟ ولماذا تنهار الشعارات الأخلاقية للغرب عندما يتعلق الأمر بـ”إسرائيل”؟ لأن “دولة إسرائيل” هي المستعمرة المتبقية للكولونيالية الغربية في الشرق الأوسط، هذه الحقيقة وحدها تلخّص وتفسّر الجزء الأكبر من موقف الغرب من القضية.