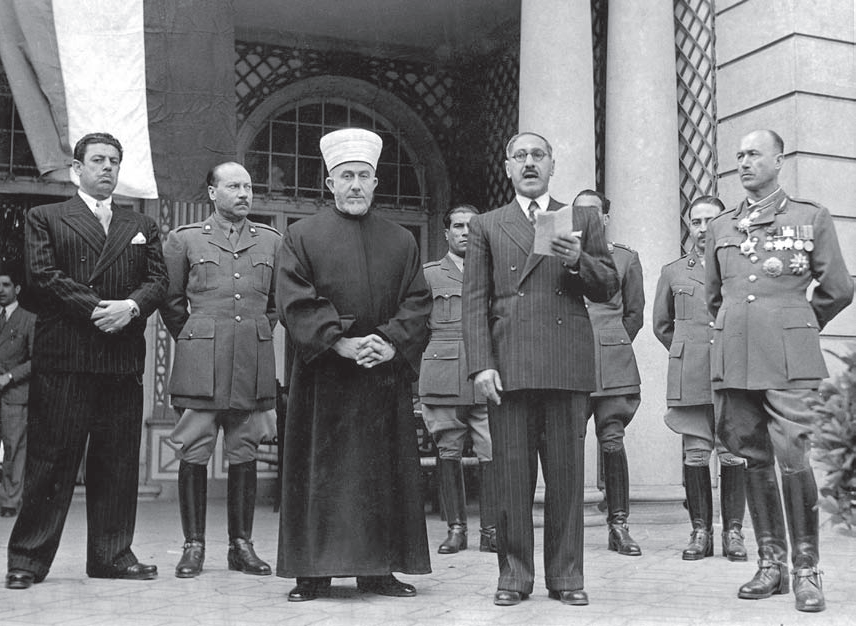

وجه وقور وجذاب، ترتسم عليه سمات الرزانة، لم تنتهِ متاعبه في الحياة ولم يجد حريته إلا في المقاومة والهروب من براثن الأعداء، فقد انفعلت أعصابه بأحداث الأيام، وألزمته أن يقضى حياته منشغلًا بقضية وطنه، إنه الحاج محمد أمين الحسيني، المقاوم الأكثر صخبًا للصهاينة، وشيخ القضية الفلسطينية.

ما بين الكتابة عن ذاته وأفكاره، وتوثيق أهم الأدوار التي لعبها في تاريخ القضية الفلسطينية، وجلوسه مع أكبر قادة الدول في زمانه، والأعمال التي فرضت عليه دون إرادته، وتقييمه للتجارب التي خاضها، ورؤيته لتحرير فلسطين، دوّن الحسيني كل هذه الصور وبدأ بنشرها في مجلة “فلسطين” بدءًا من مايو/أيار 1967 حتى يونيو/حزيران 1974، وقد بلغت 75 حلقة، ثم أعيد جمعها ونشرها كاملة في كتاب من إعداد عبدالكريم العمر، ونشرته دار الأهالي عام 1999.

هذه المذكرات هي الأكثر صدقًا من بين كل المؤلفات التي كتبت عن الحسيني لأنها دونت منه شخصيًا. ويمكن القول إن الحسيني شعر بالحاجة إلى تقديم شخصيته الحقيقية، وأن تكون روايته موجودة، لذا استفاض في شرح ظروف عهده والمساعي التي بذلها لخدمة القضية الفلسطينية، بجانب الرد على الاتهامات التي وجهت له.

الأهم من ذلك، أنه أراد أن تكون له المكانة التي يستحقها في التاريخ، لذا كان محور مذكراته يدور حول مجهوداته في تسطير الأحداث وتمسكه بالحقوق الفلسطينية.

الميلاد على شفا الحرب

تعد عائلة الحسيني من أعرق العائلات العربية وأكثرها احترامًا في فلسطين، إذ يتصل نسبها بالحسين بن علي، وقد هيمنت مع غيرها من العائلات على المشهد السياسي بفلسطين من خلال تولي أهم المناصب الإدارية والسياسية والدينية طيلة العهد العثماني، ما جعل العائلة نخبة ثرية لديها تأثيرها التقليدي.

بشكل رئيسي، ساهمت عائلة الحسيني في استقرار الحكم وتعزيز الاستقرار في المنطقة، فرغم أنها عارضت الحكم العثماني في قضايا محلية عدة، لم يقد أفرادها تحركات للإطاحة بالحكم العثماني، وكانوا يعتبرون أنفسهم شركاء في الحكم مع إخوانهم المسلمين، وبالفعل أتيح لهم الوصول رسميًا إلى السلطة العثمانية، والأهم أنهم لعبوا دور الوسيط بين السكان المحليين والإدارة العثمانية، وكانوا في أحيان عديدة قادرين على ممارسة بعض التأثير على السلطة المركزية أو فرض حدود معينة عليها.

رغم أن الإدارة العثمانية في النصف الثاني من القرن الـ19 في فلسطين سنّت إصلاحات سياسية وإدارية اعتمدت بشكل رئيس على إعادة مركزة السلطة، وتعزيز النخبة الحضرية على حساب نظيرتها الريفية، ظلت عائلة الحسيني محافظة على تمتعها بسلطة دينية وسياسية كبيرة، وكانوا في الواقع يشكلون النخبة الحاكمة في القدس، ففي وقت الإصلاحات العثمانية، شغل أفراد من عائلة الحسيني رئاسة بلديات القدس، فضلًا عن المناصب الدينية، وكان والد الحسيني مفتيًا للقدس، وتوقع أن يخلفه أحد أبنائه كامل أو أمين.

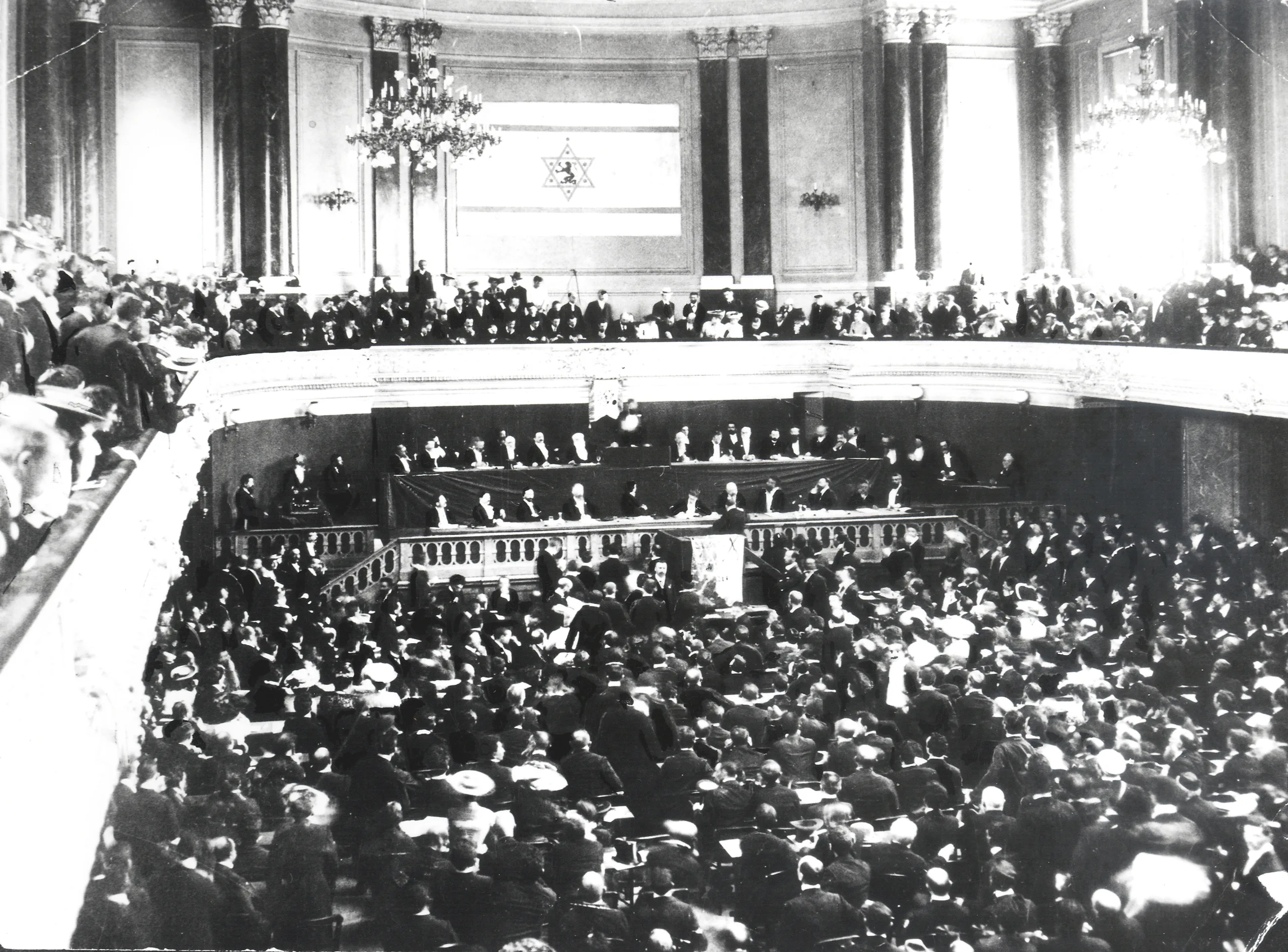

رغم أن هناك اختلافًا بين المؤرخين في تحديد تاريخ ميلاد الحسيني، فالبعض يذهب إلى أنه ولد عام 1895، ويؤكد عبد الكريم العمر في مقدمة مذكرات الحسيني أنه ولد عام 1897، وهو نفس العام الذي أسس فيه تيودور هرتزل المنظمة الصهيونية العالمية وترأسها.

وفي حي الشيخ جراح بالقدس، نشأ الحسيني، وكان له 7 شقيقات وأخ غير شقيق، ومن صغره كان ذكيًا وطموحًا، ورغم أنه شخصية متعددة الجوانب، فقد كان ميله أقرب إلى الممارسة السياسية، وهذا بفضل والده الذي شجعه على حضور اجتماعاته بشأن المشاكل الدينية والسياسية في ذلك الوقت، وكان من بينها صعود الصهيونية، إذ كان والده من أوائل الفلسطينيين الذين تنبهوا لخطورة الصهيونية.

يروي الحسيني أن والده اشتكي إلى المسؤولين في إسطنبول من الهجرة اليهودية، وبالفعل حاول العثمانيون فرض قيود، وشكلوا لجنة برئاسة والد الحسيني لمراقبة مبيعات الأراضي لليهود، وكانت لجنة فعالة في تقييد الهجرة ووقف مبيعات الأراضي لليهود لعدة سنوات.

وباعتباره ابنًا لمفتي القدس “طاهر الحسيني”، فقد تلقى تعليمًا مرموقًا، إذ قام والده بتعيين العديد من العلماء والشخصيات الأدبية لتدريسه، وبعد أن أنهى مرحلة “الكُتاب”، ألحقه والده بمدرسة حكومية عثمانية بالقدس لتعلم اللغة التركية، وبعدها أدخله مدرسة كاثوليكية يديرها مبشرون فرنسيون لتعلم الفرنسية، ومكث فيها عامين.

ثم في عام 1912 ارتحل الحسيني إلى مصر للدراسة بالأزهر، وفي أثناء وجوده بالقاهرة، احتك بالمثقفين العرب والمصريين، ويبدو أن المناخ الثوري المقاوم للاستعمار بالقاهرة، أثر على تكوين شخصيته واهتماماته السياسية، إذ نظم جمعية فلسطينية لمعارضة الصهيونية، كما التحق بكلية الآداب في الجامعة المصرية (جامعة القاهرة حاليًّا)، ودرس في مدرسة “الشيخ رشيد رضا” دار الدعوة والإرشاد، وتوطدت عرى الصداقة بين الثنائي.

وفي صيف عام 1913 غادر الحسيني القاهرة لمرافقة والدته في رحلة الحج إلى مكة، وحصل على لقب “الحاج” الذي ارتبط اسمه به إلى آخر أيام حياته، ورغم إعداد الحسيني لتولي مناصب دينية، لم يكمل الشاب الطموح دراسته في القاهرة، وتوقف كذلك عن التدريس، فحين نشبت الحرب العالمية الأولى، قرر الالتحاق بصفوف الجيش العثماني، وذهب إلى الأكاديمية العسكرية في إسطنبول، وانضم إلى الفرقة 46 في إزمير إلى أن تخرج فيها برتبة ضابط عام 1916، وعمل كضابط مدفعية في مواقع إستراتيجية بالقرب من البحر الأسود حتى نهاية الحرب العالمية الأولى.

ورغم أن البعض شكك في دوافعه للانضمام للجيش العثماني، فإن ولاء الحسيني للعثمانيين كان مبنيًا على مشاعر الارتباط بالإسلام، فقد تأثر بالقيم الإسلامية التي تعلمها خلال طفولته، وكان يعتقد إلى آخر أيام حياته أن دور الإسلام لا يمكن فصله عن السياسة والحرب، لذا رأى أن من واجبه الدفاع عن إخوانه المسلمين ضد جيوش بريطانيا وفرنسا وروسيا، والواقع أن الحسيني حمل احترامًا خاصًا للسلطان عبد الحميد الثاني.

لا يبدو أن الحسيني شارك في أي معركة كبرى خلال الحرب العالمية الأولى، إلا أنه عانى من ظروف قاسية، بما في ذلك البرد وقلة النوم والطعام، ثم ما لبث أن ترك الجيش العثماني، ربما تحت تأثير التتريك وتجربته الخاصة، لكن حسب روايته، فقد ألم به مرض، وحين كان يتعافى منه، كانت القدس على وشك السقوط بيد الإنجليز، كما تغير مجرى الحرب، فتخلى عن الجيش العثماني وتحول موقفه إلى قضية القومية العربية، وانضم لفترة وجيزة إلى الشريف حسين، وعمل من أجل وحدة سوريا وفلسطين في عهد فيصل، حيث شعر أن هناك فرصة لإحباط الصهيونية، وأن إقامة دولة عربية مستقلة على وشك التحقق.

فخلال الحرب العالمية الأولى، وعدت بريطانيا الشريف حسين أمير مكة بمملكة عربية مستقلة مقابل حربه ضد العثمانيين، لكن نكث الإنجليز الوعد، وبدلًا من ذلك، قسمت فرنسا وبريطانيا تركة الرجل المريض بينهما، واحتل البريطانيون مسقط رأس الحسيني، ومنحوا وعدًا لليهود بفلسطين.

الدور المزدوج.. بين الاندفاع والحذر

بعد أن فشل حلم الدول العربية، عاد الحسيني إلى القدس، ودرس في المدارس الدينية، كما عمل في العديد من الوظائف الكتابية، وكان حينها على مشارف الـ20 من عمره، ويروي أنه خرج من تجارب الحرب أكثر نضجًا، وأكثر التزامًا بمقاومة الصهيونية وعدم الثقة في وعود الإنجليز.

بدأ الحسيني نشاطه الثوري بالقدس مبكرًا، فبعد عودته بأشهر، أصبح أحد قادة الحركة الوطنية الفلسطينية الناشئة، ورأس بنفسه عدة منظمات أدبية وسياسية تهدف إلى إعادة توحيد سوريا وفلسطين، ومعاداة الصهيونية التي عارضها منذ طفولته.

كما نظم عدة مظاهرات في جميع أنحاء البلاد وبالأخص ضد وعد بلفور، وقاد الفلسطينيين عام 1920 في ثورة ضد الاستيطان اليهودي سميت بثورة موسم النبي موسى، وسرعان ما تنبه الاحتلال لدور الحسيني وقدرته على تنظيم وتوحيد الفلسطينيين حول القضايا السياسية الشعبية، فأصدر حكمًا غيابيًا بسجنه 10 سنوات بسبب الدور النشط الذي لعبه في الانتفاضة.

لكن الحسيني استطاع التخفي وهرب عبر نهر الأردن وذهب في النهاية إلى دمشق بمساعدة بعض العشائر، واعتُبر بطلًا بسبب تحديه اليهود والبريطانيين، ثم في أثناء اختبائه، أصدر المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل عفوًا عنه في 1921.

في ذلك الوقت كان البريطانيون بحاجة إلى استرضاء العائلات العربية في القدس، بجانب أن الحسيني كان يتمتع بكاريزما ومكانة بفضل تأثير عائلته، لذا اعتقد البريطانيون أن التعاون مع زعيم ديني وسياسي من عائلة رفيعة سيضمن تهدئة الأوضاع، وسيؤدي إلى خفض الإنفاق وعدد القوات البريطانية بفلسطين.

ذهب بعض المؤرخين إلى أن العفو كان مدفوعًا بعوامل سياسية وتحت ضغط من الزعماء المحليين، مثل موسى كاظم الحسيني عمدة القدس السابق، وكامل الحسيني الأخ غير الشقيق لأمين الحسيني.

لكن مع ذلك رفض الحسيني العودة مباشرة بعد عفو صموئيل، لأنه لم يشعر بأنه مجرم يحتاج إلى العفو، ولم يعد إلى القدس إلا عندما مرض أخوه الأكبر كامل الذي كان مفتي القدس في ذلك الوقت.

بعد عدة أشهر من عودته، عقد قرانه على ابنة عمه عائشة – تزوج زوجة واحدة فقط -، وأنجب منها 6 أبناء، 5 بنات وولد، ثم حين توفي أخوه “كامل الحسيني” بعد مرضه، أرادت العائلة الحفاظ على موقع المفتي، خاصة في ظل تصاعد النفوذ الصهيوني والتوترات المتزايدة بين العائلات الفلسطينية البارزة في القدس، مع العلم أن الحسينيين شغلوا منصب مفتي القدس منذ القرن الـ17.

وبمجرد اختيار الحسيني من العائلة، تنافس على منصب المفتي، ونظرًا للتقاليد والاحترام الذي حمله المجتمع الفلسطيني لعائلته، فضلًا عن تجربته في التحدي المبكر للاحتلال، فقد كان الخيار الأمثل رغم أنه لم يكن شيخًا بالمعنى التقليدي، لأنه لم يتم دراسته الدينية، ويبدو أيضًا أن الحسيني انتابه شعور بالفخر من الشرعية الدينية والسياسية التاريخية التي حظي بها في جميع أنحاء فلسطين.

وبالفعل انتخب الحسيني لمنصب المفتي خلفًا لشقيقه، ولبس العمامة وهو شاب لامع في عمر الـ26، لكن بدا أكبر سنًا، ويرى معارضو الحسيني أن فترة دراسته في الأزهر كانت قصيرة جدًا، وأنه لم يبلغ مرتبة عالية في الشريعة، لكن رغم ذلك، كانت لديه قدرة وخبرة سياسية ليصبح قائدًا قويًا.

وبعد عام من انتخابه لمنصب المفتي، أنشأ الحسيني “المجلس الإسلامي الأعلى” وانتُخب رئيس له في 1922، وكان هذا المجلس، الذي عُد انتصارًا للحركة الوطنية الفلسطينية، يسيطر على المحاكم الشرعية ويقر المواد التعليمية للمدارس الدينية، بجانب الإشراف على جميع ممتلكات الوقف، ما يعني أن هذا المجلس أعطى الفلسطينيين قدرًا كبيرًا من السيطرة على شؤونهم الدينية.

ظاهريًا، بدا الحسيني كأنه متعاون مع السلطات البريطانية، لكنه في الواقع لم يكن منصاعًا لرغبات الاحتلال، كان حذرًا وسرعان ما كان يُحول المهادنة الظاهرة إلى مواجهة وإعادة تنشيط للحركة الوطنية، لقد لعب على المساحة المتاحة التي وازنها، وكان ينتظر الظرف المناسب لتغيير الوضع، كما حافظ سرًا على تواصله مع الثوار وأبقى خيار المواجهة مفتوحًا.

لكن موقفه ظل ثابتًا تجاه الصهيونية التي عارضها طول الوقت، بعكس سياسته تجاه بريطانيا التي اتخذت منحى صعود مع اندلاع ثورة 1936. وقد شبه المندوب السامي البريطاني العلاقة بينه وبين الحسيني على أنها تبادل مصلحة مرتكزة على مبدأ المقايضة، لأن الحسيني لم يكن على استعداد لفعل أي شيء دون مقابل.

ورغم ادعاءات الحسيني في مذكراته بأنه حارب الاحتلال البريطاني منذ بدايته، فإنه خلال هذه الفترة 1921-1937 استخدم منصبه في اتجاهين، الأول: محاربة الصهيونية بالوسائل السلمية، إذ يذكر في مذكراته أنه منع بنفسه محاولات عدة لاستحواذ الصهاينة على الأرض، واشترى بعض القرى، وأقرض الفلاحين أموالًا حتى لا يضطر أي واحد منهم إلى بيع أرضه، كما أصدر فتوى بتكفير كل من يقوم ببيع أرضه ليهودي.

والثاني: تجديد المساجد والمدارس الإسلامية وتعزيز مكانتها خاصة في المدن الكبرى، وكانت أشهرها مدرسة “روضة المعارف” في القدس و”النجاح” في نابلس، بجانب ترميم قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وإنشاء متحف ومكتبة كبيرة ودار للأيتام وتوسيع المرافق الطبية، وقد استطاع القيام بكل هذه الأعمال من خلال حملة التبرعات في العالم الإسلامي.

وحتى ذلك الوقت، كان الحسيني يرى أن توحيد فلسطين وسوريا وسيلة لإنقاذ الأولى، لذا أرسل وفودًا إلى الدول العربية والإسلامية من أجل التوعية بالتهديد الحاليّ وحشد دعمهم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية، وبالفعل نجحت بعض أساليبه في أن تؤتي ثمارها.

ومن خلال هذه الجهود، استطاع الحسيني نشر القضية في العالمين العربي والإسلامي والتأكيد على أهمية فلسطين وإعادة مركزيتها، ولا شك أن هذه الأعمال عززت من قوته وشعبيته ورفعت من مكانته ليس فقط في فلسطين، بل في العالم الإسلامي أيضًا.

وبحلول الثلاثينيات، برز الحسيني باعتباره الزعيم السياسي الأول في فلسطين، كما أصبح أكثر جرأة في تحدي الاحتلال، ففي عام 1931 بادر بعقد مؤتمر في القدس يوم الإسراء، لمواجهة التهديد الصهيوني ونصرة فلسطين حتى لا تصبح أندلسًا ثانية، ودعا إليه عددًا كبيرًا من العلماء والسياسيين وملوك العرب، وحضره شخصيات من أكثر من 22 دولة إسلامية وعربية، ونتيجة للمؤتمر تم الاعتراف بالحسيني كزعيم فلسطيني.

ووسط ظروف صعبة، خرج المؤتمر بقرارات عدة، أهمها: تأسيس صندوق لإنقاذ الأراضي ومساعدة الفلاحين، وإنشاء جامعة إسلامية لمواجهة الجامعة العبرية في القدس، بجانب مقاطعة البضائع الصهيونية.

لكن رغم النجاح النسبي الذي حققه الحسيني والدعم المعنوي الذي تلقاه، فإن الظروف كانت أكبر من إمكانياته، فإخوانه المسلمون كانوا ضعفاء للغاية ومنقسمين سياسيًا، وبالتالي كانت المكاسب التي حققها محدودة في مواجهة الحركة الصهيونية القوية، فبين عامي 1933 و1936، وصل أكثر من 130 ألف يهودي إلى فلسطين.

نتيجة لذلك، وتحت وطأة الأحداث المتصاعدة، بدأ الحسيني في التخلى عن نهجه الأول المتمثل في تغيير السياسة البريطانية، من خلال الالتماسات والوفود والإضرابات والمظاهرات والمفاوضات واستغلال المساحات المتاحة وطلب المساعدة من الحكام العرب، وبدأ يتحول إلى نهج أكثر ثورية، تزامن ذلك مع نظرة الفلسطينيين له كزعيم سياسي.

يمكن تفسير ذلك بالمرارة التي شعر بها من الهجرة اليهودية المتزايدة والقمع البريطاني للشعب الفلسطيني، وعدم جدوى الوسائل التي اتبعها طيلة ما يزيد على 10 سنوات، فحتي الانتفاضات الثلاثة التي وقعت بين عامي 1918 و1936 لم تسفر عن أي تغييرات.

لذا بحلول عام 1936 دخل الحسيني في صراع بين الحفاظ على مركزه الديني والاجتماعي والاصطفاف إلى جانب شعبه، وأصبح من غير الممكن الموازنة بين البريطانيين ودعم المطالب الفلسطينية، لذا يحكي أن الإنجليز بعدما فشلوا معه في استخدام سياسة “الجزرة”، تحولوا إلى “العصا”، وحذره رئيس المخابرات العسكرية في فلسطين أكثر من مرة، لذا يقول الحسيني:

“لما فشلوا في التأثير علي بوسائل الإغراء والوعد، عمدوا إلى التهديد والوعيد، فأرسل إلي مدير المخابرات العسكرية البريطانية حينئذ “المستر دوفيل” عدة رسائل شفوية مع بضعة أشخاص من أصدقائه ووسطائه كان آخرها رسالة قال فيها: إن الإنكليز في سبيل مصالحهم ومصلحة الإمبراطورية يفعلون كل شيء، يبطشون ويقتلون ولا يبالون باقتراف أي عمل، فأنصحك ألا تعاند وأن ترفق بنفسك وبآلك وبمن معك”. صـ 29.

رغم أن الحسيني في مذكراته تحاشي ذكر علاقته بالشيخ القسام وما دار بينهما، فإن استشهاد الأخير كان نقطة تحول في مسيرة الحسيني وبداية النهاية لسياسة الحوار السياسي مع البريطانيين، إذ كان الحسيني مترددًا في بدء “الكفاح المسلح” لاعتبارات واقعية.

ويشير العديد من المؤرخين إلى أن الحسيني رفض مناشدات القسام في إطلاق شرارة الجهاد المسلح، وطلب منه التريث لغياب أي توازن إستراتيجي في ميزان القوى. واللافت أن الشيخ القسام لم ينجز عمليًا في حياته سوى القليل، إلا أنه فتح طريقًا جديدًا للكفاح، وضُرب بتضحيته المثل أمام الجميع، وعلى ما يبدو أثّر هذا الأمر على الحسيني كثيرًا، وخشي أن تضعف مكانته كزعيم شعبي، لذا يقول في مذكراته:

“أبديت رغبتي لصفوة من قادة المجاهدين في الخروج من القدس إلى إحدى المناطق الجبلية المنيعة في فلسطين للمشاركة الفعلية في الجهاد، إذ كنت قد مارست الجندية عندما كنت ضابطًا في الجيش العثماني طول مدة الحرب العالمية الأولي، ولكن أولئك القادة، بعد دراسة عميقة للموضوع، عارضوا هذه الرغبة بقوة قائلين إن وجودي في أي منطقة من مناطق الثورة، يجعلها هدفًا مركزًا للأعمال العسكرية البريطانية ومهاجمتها بالطائرات والمدافع والمصفحات وكل ما لدى الأعداء من وسائل حتى يقضوا عليها… ، فنزلت عند رأيهم واتفقنا على خطة العمل، ووسائل الاتصال وغير ذلك من الشؤون التي تتطلبها ثورة بعيدة الأجل، وعلى أن تكون سورية مركز وقيادة الحركة”. صـ 36.

وفي الوقت الذي اشتعلت فيه ثورة 1936، لم يكن الحسيني من المحرضين عليها في بدايتها، بل تابع أحداثها حتى أصبح من المستحيل عليه ألا يكون ضمن صفوف الثورة، ويروي في مذكراته أن الأحزاب الفلسطينية طالبت منه تولي رئاسة اللجنة العربية العليا التي تم تشكيلها في 1936، وهي تعد الجانب السياسي للثورة، ووافق الحسيني وقاد الثورة بشكل مباشر وشجع على مواصلة الإضراب الشامل والامتناع عن دفع الضرائب ما لم تقم الحكومة البريطانية بوقف الهجرة اليهودية.

كما أصدر المجلس الإسلامي الذي يرأسه، بيانًا أعلن فيه تأييده للإضراب، وكانت المشاعر المعادية لبريطانيا حاضرة في جميع بيانات ورسائل الاحتجاج، وبالتالي أصبح الحسيني قائدًا للإضراب، والطرف الأقوى في التأثير على الرأي العام الفلسطيني. وحقيقة كانت مكانته في ذلك الوقت أعلى من أي وقت مضى، ولا شك أنه كان مدركًا أن تولي قيادة الثورة سيضعه على مسار تصادمي مع البريطانيين، وسيخسر منصبي المفتي ورئاسة المجلس الإسلامي الأعلى.

بدأت الأحداث تتخذ منعطفًا سريعًا، تمددت رقعة الثورة وحظي قرار الإضراب بموافقة عامة في جميع أنحاء فلسطين، وذلك في أطول إضراب في العالم بالقرن الـ20، وكان في الحقيقة أكبر تحدٍ للإمبراطورية البريطانية في الثلاثينيات، ثم مع انتشار الكثير من الأخبار بشأن شراء اليهود 50 قطعة أرض كبيرة وطرد المزيد من الفلاحين، أصبحت الثورة أكثر حدة في 1937، وبلغت ذروتها باغتيال حاكم منطقة الجليل “لويس أندروز”.

عندها وجهت السلطات البريطانية ضربةً ساحقةً للقيادة الفلسطينية، فقامت بحل اللجنة العربية العليا والمجلس الإسلامي الأعلى، واعتقلت 200 من القادة السياسيين، وأصر المندوب السامي البريطا ني على تجريد الحسيني من جميع مناصبه والقبض عليه، إذ اعتُبر مسؤول عن الثورة، وبالفعل اقتحموا مقر عمله في القدس، لكن قبل أن يتمكنوا من الوصول إليه، لجأ إلى المسجد الأقصى، وخشيت سلطات الاحتلال البريطاني من ردة الفعل في حال اقتحمت المسجد.

في ذلك الوقت الحرج، ظل الحسيني يصدر تصريحات ضد بريطانيا، وواصل لقاءاته مع أنصاره داخل الأقصى. وحسب روايته، فقد ظل الأقصى محاصرًا لمدة 3 أشهر، ثم جاء الاحتلال بقوة عسكرية من مسلمي الهند تابعين للجيش البريطاني لاقتحام الأقصى والقبض على الحسيني، لكنه استطاع للمرة الثانية الهروب من الاعتقال الوشيك، وفر إلى يافا ومنها إلى لبنان على متن قارب، ولم يعد في حياته إلى القدس إلا في زيارة قصيرة عام 1967.

سنوات المنفى 1937-1945

“لم يكن قرار الخروج والهجرة يسيرًا علي، لأني لم أكن أحب الابتعاد عن ميدان المعركة من جهة، ولارتباط الإنسان الفطري بوطنه وداره من جهة ثانية.. فقد كنت أشعر براحة ودعة وطمأنينة في مسكني، ولم يكن من السهل علي مغادرته”. صـ 31.

بعد أن نجح الحسيني في الهروب من قبضة البريطانيين، اعتُقل في لبنان من الفرنسيين، ووضعوه تحت الإقامة الجبرية، لكنه استطاع الهروب من قبضتهم وذهب إلى دمشق، ثم يمم شطره نحو بغداد، واستمر في قيادة الثورة من منفاه، ومنذ خروجه، انتقلت الحركة الفلسطينية إلى العمل في الخارج.

كان لسحق الثورة الفلسطينية أثر كبير على النسيج الاجتماعي والاقتصادي، في الواقع، دفع الفلسطينيون ثمنًا باهظًا لثورة 1936-1939، ونظرًا لحجم الكارثة التي مني بها المجتمع، فقد أصبح الحسيني يشعر بالمرارة بشكل متزايد، واعتقد أن البريطانيين أقوى من أن يقاومهم الفلسطينيون وحدهم.

وسجل في شهادته على الثورة الكثير من مشاهد همجية الإنجليز ضد المجتمع الفلسطيني، ونسف قرى وأحياء برمتها في المدن الكبرى، مثل يافا، فعندما لم يتمكنوا من إخضاعها، دمروا جزءًا كبيرًا منها تاركين العديد من الأهالي بلا مأوى، وفي بلدات أخرى، فجروا منازل الفلسطينيين، وألحقوا أضرارًا بالمساجد.

وبحلول الوقت الذي انتهت فيه الثورة، قُتل ما يقرب من 5 آلاف فلسطيني، وأصيب ما يقرب من 20 ألف، وازدادت أوضاع الفلاحين سوءًا، كما نُفي الزعماء والقادة إلى الخارج، وبالتالي لم تصل الثورة إلى أي من أهدافها، في المقابل، قويت شوكة العصابات الصهيونية وجلب الجيش البريطاني تعزيزات من مصر ومالطا، كما سارعت الحكومة البريطانية إلى زيادة الهجرة اليهودية أكثر من أي وقت مضى.

شعر الحسيني بحجم التحديات، ومن الواضح أنه تأثر بالموت والدمار الذي لحق بوطنه، لذا سعى لإيجاد حليف يساعده في تحقيق التوازن الإستراتيجي، إذ رأى أن اليهود مجتمع قوي مسنود من الإنجليز الذين مكنوهم من وضع أيديهم على كل موارد البلاد، بينما المجتمع الفلسطيني ضعيف، لم يكن ندًا للعصابات الصهيونية ولا للجيش البريطاني، يواجه قوة عظمى، ولا يملك أي مقومات، والعالم الإسلامي مفتت فقد مركزيته السياسية، هذا التفاوت الهائل في القوة، وعدم وجود بدائل، أجبره على التوجه إلى قوة عُظمى.

وعندما كان الحسيني في العراق، أمضى الأشهر القليلة الأولى في إقامة علاقات مع النخبة السياسية والعسكرية، وبذل جهده لتدريب شباب من فلسطين عسكريًا داخل الكلية الحربية العراقية، كما شجع العراقيين على تحدي البريطانيين، وكان له دور في حركة استقلال العراق عام 1941.

ثم حين دقت طبول الحرب العالمية الثانية، واحتل الإنجليز العراق، أصدر الحسيني فتوى تحث العرب على التطوع والمشاركة في الحرب، وتوجه عدد من السوريين لنجدة العراق وقتال الإنجليز، وأصبح الحسيني يشكل تهديدًا للمصالح البريطانية، ما دفع ونستون تشرشل إلى الموافقة على اغتياله، والتعهد بدفع مكافأة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

لكن الأحداث توالت بأسرع مما كان منتظرًا، واضطر الحسيني مع رفاقه إلى مغادرة العراق إلى إيران، حيث منحهم رضا شاه حق اللجوء السياسي، وفي أثناء وجوده بطهران، علم الحسيني من وزير الدفاع العراقي السابق صلاح الدين الصباغ أن بريطانيا تخطط لغزو إيران، وكشف الخطة لوزير الخارجية الإيراني، إلا أن الأخير رفضها.

وبالفعل غزت بريطانيا وروسيا إيران بسرعة كبيرة خلال يومين، لدرجة أن الحسيني لم يتمكن من الهروب من طهران في الوقت المناسب، واعتُقلت زوجته وأطفاله وبعض أقاربه. فقرر الانتقال إلى تركيا، لكن الأخيرة رفضت أن تعطيه تأشيرة الدخول.

لكن بمساعدة دبلوماسي ياباني، استطاع الحسيني عبور الحدود التركية، وخطط للتوجه منها إلى إيطاليا، وتغلبت العاطفة عليه، إذ يقول في مذكراته:

“لما وطئت قدماي الأراضي التركية، ورأيت الجيوش مرابطة على الحدود، جاشت في نفسي ذكريات عديدة عن هذه البلاد التي أقمت بها سنين طويلة بصفتي ضابطًا في الجيش العثماني أيام الحرب العالمية الأولى، وهأنذا أعود إليها بعد أربع وعشرين سنة، لم أكشف عن نفسي للسلطات التركية، وتجاهلت معرفتي باللغة التركية…

ثم توجهت إلى إستانبول، فأقمت بها أربعة أيام، ثم اتجهت إلى أدرنة ومنها إلى الحدود البلغارية، وقد استغرقت رحلتي منذ خروجي من طهران إلى أن وصلت بلغاريا اثنين وعشرين يومًا… ثم استأنفت السير إلى هنغاريا ومكثت بعض الوقت في عاصمتها بودابست… وبعدها تابعت السفر بالقطار إلى إيطاليا، وكان قصدي من هذه الزيارة الاتصال برجال دولتي المحور لاستئناف المباحثات التي بدأناها في العراق ثم في إيران لتحقيق استقلال الأقطار العربية الواقعة تحت الاحتلال أو السيطرة الاستعمارية”. صـ 90-94.

طاف الحسيني سرًا بين عواصم أوروبية عدة بهدف استقطاب الدعم للقضية الفلسطينية، وكان هدفًا للقتلة البريطانيين والصهاينة خلال الحرب العالمية الثانية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 1941 وصل إلى روما للقاء موسوليني، دار النقاش بشأن استقلال العرب وما يحدث بفلسطين ومؤامرات اليهود.

والواقع أن كراهية ألمانيا وإيطاليا لليهود لا تتقاطع مع كراهية الحسيني لليهود الصهاينة بفلسطين، فالأولى انطلقت من رؤيتها الخاصة، وليس مثلما انطلق الحسيني، لذا أكد الحسيني في لقائه مع موسوليني أن نضاله ضد اليهود ليس بدافع التعصب الديني أو معادة السامية، بل من أجل إفشال الخطط الصهيونية الرامية إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم.

وخلال اللقاء، قال موسوليني للحسيني إنه سيوافق على المطالب العربية، وأضاف فيما يتعلق بفلسطين “إذا أراد اليهود دولة، فعليهم أن يقيموا تل أبيب في أمريكا، إنهم أعداؤنا، ولن يكون لهم مكان في أوروبا”.

لكن لا يبدو أن الحسيني وصل إلى ما كان يطمح، خصوصًا أنه كما يذكر في مذكراته، صارح المسؤولين الإيطاليين بشأن الاستقلال الكامل لجميع أنحاء العالم العربي، وارتاب من موقفهم الغاشم تجاه ليبيا، كما رأى أن استمرار احتلال إيطاليا لليبيا كان أكبر حائل دون اطمئنان العرب للتحالف معها.

لذا غادر الحسيني روما يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1941 متوجهًا إلى برلين بالقطار، وانتهى به الأمر بالبقاء فيها لمدة 30 شهرًا. ولم تكن هناك فترة في حياة الحسيني أكثر إثارة للجدل من سنوات وجوده في ألمانيا.

المفتي والفوهرر.. سفير المسلمين في برلين

كانت السنوات التي أمضاها الحسيني في ألمانيا عصيبة، ويشرح في مذكراته سبب ذهابه إليها، فقد أعتقد أنها ستقدم له الدعم بسبب عدائها لليهود، والواقع أن الحسيني لم ينظر للتعاون مع الألمان من الناحية الأيديولوجية، ولم يتعاطف مع النازية أو الفاشية، إنما انطلق من عدائه لبريطانيا وما تقوم به من تمكين الصهاينة في أرضه.

وبالتالي كان التقارب من وجهة نظر الحسيني منطقيًا وواجبًا في ظل تقاطع المصالح ومواجهة عدو مشترك، وحسب ما أوضح في مذكراته، فلم يطرق باب الألمان من أجل أن يضع نفسه تحت تصرفهم، ذهب مفاوضًا قبل أن يكون متعاونًا، ولم يكن يريد للعرب القتال إلى جانب دول المحور، بل من أجل قضيتهم، لذا كتب في مذكراته:

“سعيت في ألمانيا جاهدًا لتقديم العون المتواضع الذي أستطيعه لقضيتنا الفلسطينية ولسائر الأقطار العربية وبعض الأقطار الإسلامية.. لا من أجل ألمانيا ولا إيمانًا بالنازية التي لا أعتنق مبادئها ولم تخطر لي ببال، بل لأني كنت ولا أزال على يقين بأن لو انتصرت ألمانيا والمحور لما بقي للصهيونيين من أثر في فلسطين والبلاد العربية”. صـ164.

وبشيء من التفصيل، يتطرق الحسيني إلى لقاءاته مع الألمان، ويبدو أنهم كانوا مترددين في التعاون معه، وحتى نهاية 1941 لم يكن الألمان على استعداد للموافقة على طلب الحسيني كما تمنى، فخلال شهور الحسيني الأولى في برلين، كان الرد الألماني على طلباته بالدعم العسكري متحفظًا، لكن مع ذلك ظل يرجو دعم ألمانيا، وعوّل عليها كثيرًا في القضاء على وعد بلفور.

ويبدو أن ثقته كانت كبيرة في انتصارها على دول الحلفاء، وأعتقد – مثل كل الفلسطينيين ومعظم العرب – أنه إذا انتصرت قوى المحور فإن بريطانيا ستخرج من فلسطين والعالم العربي، ولن تكون هناك فرصة لإقامة المشروع الصهيوني. والحقيقة أنه في مذاكرته بالغ في تقدير اهتمام ألمانيا بالعالم الإسلامي، لكن إعجابه بالألمان متعلق أكثر بالجانب العسكري.

لكن كيف قدم الحسيني نفسه للألمان، اللافت أنه طوال فترة وجوده في ألمانيا، لم يكن يمثل مطالب فلسطين فحسب، في الواقع كان يتصرف كقائد سياسي مسلم يعتبر كل قضايا العالم العربي والإسلامي قضيته. ويذكر في مذكراته أن الألمان تعاملوا معه كممثل للعرب والمسلمين، وربما نظروا له كمتحدث قوي بين العرب وسعوا لتوظيفه في خدمة مصالحهم الدعائية في العالم العربي.

ثم يروي الحسيني أنه بعد أسابيع قليلة من وصوله العاصمة الألمانية، التقى للمرة الأولى هتلر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1941، وهو اجتماعه الوحيد به. تكلم هتلر عن طموحاته وأحلامه، وحسب رواية الحسيني، فقد طلب من هتلر عقد وثيقة مُعلنة بتعهد ألمانيا بالوقوف إلى جانب العرب ومحاربة الأعداء المشتركين، بجانب ضمانات بأن ألمانيا لا تسعى إلى تحقيق مصالح إمبريالية في المنطقة.

الواقع أن هتلر لم يكن متحمسًا لمطالب الحسيني، لأن المنطقة العربية كانت هامشية بالنسبة له، ولديه أولويات أخرى، لذا رد على الحسيني بأن مطالبه سابقة لأوانها، وأنه لا يفكر إلا بمصلحة ألمانيا، وعارض تقديم دعم عسكري، لكنه في المقابل رحب به، وتعهد له بدعم الاستقلال العربي عند هزيمته قوات الحلفاء في القوقاز.

يشير العديد من المؤرخين إلى أن إيمان هتلر بالدونية العرقية للعرب وازدرائه العام لغير الآريين، منعه من الاستفادة الكاملة من الحسيني، لكن بالنسبة للحسيني البالغ من العمر 44 عامًا في ذلك الوقت، كان لقائه بهتلر بمثابة قلق، ولم يشعر بالارتياح، لذا يقول:

“استمرت مقابلتي لهتلر ساعة وخمسًا وثلاثين دقيقة، فلما ودعته وخرجت، كان يساورني القلق، لأنه لا يرى إصدار تصريح وقطع عهد رسمي للعرب في الظروف الحاضرة، خشية أن يُحدث ذلك رد فعل في بعض الأقطار الأخرى التي لا تريد ألمانيا إثارتها الآن، بينما كنا في حاجة إلى ما يطمئن الأمة العربية، ويحفزها إلى التعاون مع هذه الجبهة”. صـ 112.

ويشير الحسيني في لافتة مهمة تكشف الوجه الاستعماري لكل من ألمانيا وإيطاليا، ففي حين وافق وزيرا خارجية ألمانيا وإيطاليا في 1942 على التعهد في رسالة موجهة إلى الحسيني بالاعتراف باستقلال العرب، فإنهما تحاشيا ذكر أي شيء عن المغرب العربي والشمال الإفريقي، وذلك بحسب الحسيني، خشية غضب الدول الأوروبية، بجانب أن إيطاليا كانت تحتل ليبيا وكان لها مطامع في تونس.

ورغم أن الحسيني لم يتلق الدعم العسكري الذي كان يسعى إليه، لم ييأس من تحركاته الدؤوب على امتداد ما يزيد على سنتين لطلب المساعدة من الألمان، وحين بدأت الحرب تأخذ مجرى واسعًا، وتحديدًا بعد هزيمة الألمان في ستالينغراد، نجح الحسيني أخيرًا عام 1944 في الحصول على دعم عسكري ألماني، وبدأ بتشكيل جيش عربي وفتح جبهة عسكرية في الأراضي الفلسطينية.

بحسب الحسيني، فقد اتفق مع السلطات الألمانية على إخراج جميع الشبان العرب الذين أسرهم الألمان في معاركهم مع الإنجليز، وبالفعل تم إخراجهم من معتقلات الأسر وإرسالهم إلى ميادين التدريب العسكري، كما وضع الألمان تحت تصرف الحسيني عدة طائرات حربية ومستودعات سرية.

وخلال عام 1944، نزلت إحدى فرق المظليين الفلسطينيين الذين دربهم الألمان بطائرة قرب البحر الميت خلف خطوط البريطانيين، لكنهم فشلوا بسبب صعوبات لوجسيتية وفشل حملة روميل، وبنهاية المطاف أُحبطت خطط الحسيني واعتقل الإنجليز أغلبية جنود الفرقة.

عاش الحسيني في برلين منذ عام 1941 وحتى 1945 كضيف شرف على ألمانيا النازية، وخلال هذا الوقت، فعل كل ما في وسعه، ونجح في منع طوفان الهجرة اليهودية من الأراضي الخاضعة لسيطرة الألمان إلى فلسطين، وشارك في تنظيم الفيلق العربي، الذي بحسبه كان نواة المعارك التي نشبت بين عامي 1947 و1948.

كما أقنع النازيين بإعطاء المسلمين امتيازات دينية، واتصل بمسلمي يوغسلافيا لكسبهم إلى جانب ألمانيا، وساعد الألبان والبوشناق الذين كانوا يتعرضون لحملة تطهير عرقي من عصابات الشتنيك الصربية، إذ شارك بنفسه في دعم الفرقة العسكرية البوسنية “إس إس الإسلامية – Waffen-SS”، كما دعم الجهود المناهضة للشيوعية التي قام بها تتار القرم المسلمون، وبذل مساعي كبيرة لمساعدة إندونيسيا في الحصول على استقلالها.

بجانب إشرافه على المعهد الإسلامي في برلين ومشاركته في البرامج الإذاعية باللغة العربية في إذاعة برلين، التي من خلالها دعا العرب إلى الثورة ضد البريطانيين والفرنسيين، وألقى خطابات مؤيدة للألمان، ومع ذلك، لم تؤتِ بعض هذه الجهود ثمارها، ولم تسبب أي ثورة في العالم العربي.

في الواقع تبددت آمال الحسيني، ثم قبل لحظات من سقوط برلين عام 1945، هرب للمرة السادسة في حياته إلى جنوب النمسا، ومنها إلى سويسرا، لأنه لم يرد أن يقع في أيدي القوات الأمريكية أو السوفييتية الغازية.

لكن سويسرا رفضت منحه حق اللجوء، فتسلل إلى فرنسا، وألقت الأخيرة القبض عليه. حاولت الوكالة اليهودية والحكومة اليوغوسلافية تقديم الحسيني إلى محكمة نورمبرغ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتحريض ألمانيا على إبادة اليهود، ومساعدة مسلمي البوسنة على مقاومة العصابات الصربية.

كتب الحسيني: “بذل الصهيونيون وزعماء بعض الدول الغربية أقصى جهودهم لمحاكمتي كمجرم حرب في محكمة نورمبرغ، ولما كانت مواد القانون الذي أصدره الحلفاء في صفة مجرمي الحرب لا تنطبق علي، فقد عمد اليهود إلى تلفيق تهم تحقق لهم أمنيتهم، منها أنني حرضت السلطات الألمانية النازية على إبادة اليهود، وأني كنت السبب في القضاء على ملايين من اليهود، وأني حرضت على يهود يوغوسلافيا وكنت السبب في القضاء عليهم، والمحرض على ثورة العراقيين على يهود بغداد ونحو ذلك من التلفيقات”. صـ 232.

وبعد أن قضى 5 أيام بأحد سجون باريس، تدخل كل من ملك المغرب ورئيس تونس ورئيس باكستان إلى الجنرال ديغول، وإثر ذلك، نُقل من السجن ووضع تحت الإقامة الجبرية إلى حين قرار الحلفاء بشأنه، وكان بمعزل عن العالم الخارجي، إلا أن الحسيني كعادته تمكن من الفرار من إقامته الجبرية قبل أيام قليلة من محاولة اغتياله من مجموعة صهيونية.

إذ حلق لحيته وارتدى بذلة أنيقة، وباستخدام جواز سفر أحد أصدقائه، استطاع الهروب إلى مصر، وظل متخفيًا فيها حتى استطاع أن يحصل على ضيافة الملك فاروق، وفي أثناء وجوده بالقاهرة تمكن من استئناف عمله وأعاد تنظيم صفوف اللجنة العربية العليا التي رأسها.

موسم الجنون.. سنوات الخيانة واليأس

كانت أعوام تقسيم فلسطين والنكبة ثقيلة على الحسيني، فأصبح محبطًا بشكل متزايد، مع ذلك فقد كثف من نشاطه السياسي واتصالاته من أجل الحصول على سلاح، واستنادًا إلى خبرته في المفاوضات السابقة، قرر الحرب بدلًا من التقسيم والتسوية.

واللافت أن الحسيني عارض بشدة دخول الجيوش العربية لفلسطين بعد نهاية الانتداب البريطاني، إذ رأى أنها غير مدربة وخاضعة لتأثيرات خارجية، بجانب أن الجامعة العربية التي تولت مسؤولية فلسطين كانت تعج بالتنافس والانقسام وانغمسوا في كثير من الأحيان في ارتجالات سياسية متسرعة ومتهورة.

في الحقيقة ألقى الحسيني بعد ذلك اللوم على الجيوش العربية، واعتبر أنها كانت نكبة على الفلسطينيين، فلو أنها زودت الفلسطينيين بالأسلحة والمال والعتاد، لكان بإمكانهم التغلب على العصابات الصهيونية، بحسب تحليل الحسيني.

فقد طالب عدة مرات بتدريب الفلسطينيين ومدهم بالمال والسلاح، وساهم مع ابن عمه عبد القادر الحسيني في تشكيل “جيش الجهاد المقدس” عام 1947، وسبق لعدد منهم أن تدربوا عسكريًا في ألمانيا والعراق.

ووفق شهادة الحسيني، خلال الأشهر الأولى منذ صدور قرار التقسيم استطاع الفلسطينيون من خلال “جيش الجهاد المقدس” أن يلحقوا خسائر جسيمة بالصهاينة في مواقع عدة، وسيطروا على الموقف رغم أنهم كانوا أدنى من العصابات الصهيونية من حيث العدد والتنظيم والتدريب والمعدات والخدمات اللوجستية.

أيضًا طالب الحسيني مرارًا وتكرارًا الأنظمة العربية بتشكيل حكومة بفلسطين لمنع التقسيم وإقامة دولة عربية، ولما رفضوا، أنشأ لجانًا إدارية في المدن، وأعلن من غزة تشكيل حكومة أطلق عليها “حكومة عموم فلسطين”، ووضع لها دستورًا وبرنامجًا محددًا.

إلا أن جهوده لم يكن لها أثر كبير، فلم تعش هذه الحكومة طويلًا لأنها لم تسيطر على الأرض ولم يكن لديها المال ولا الدعم الكافي، بجانب أن الأنظمة العربية كانت تحت ضغط كبير من البريطانيين ولم تعترف بحكومة الحسيني، بل صممت على إيقافه ومنعه من السعي إلى إقامة دولة في فلسطين أو في جزء منها.

وفي غضون أيام من إعلان حكومة عموم فلسطين من غزة، أمر رئيس الوزراء المصري باعتقال الحسيني من غزة ونقله إلى القاهرة، ووُضع فيها تحت الإقامة الجبرية، كما تم وضع العديد من الجنود حول مقر إقامته حتى لا يتمكن من الهروب مرة أخرى، وحرم الحسيني من حرية العمل والتنقل رغم أن نفوذه في فلسطين كان كبيرًا. والواقع أن إبعاد الرعيل الأول من رجال القضية عن مراكزهم وتهميشهم أضعف الحركة الفلسطينية بشكل كبير.

وسرعان ما بدأت عوامل الانهيار بدخول الجيوش العربية، سقطت طبريا وحيفا، وتم إخلاء يافا والمناطق التي يسكنها العرب غرب القدس من سكانها، وتفككت قوات “جيش الجهاد المقدس”، والأسوأ برأي الحسيني أنه تم إقصاء الفلسطينيين عن ميدان المعركة، وسلبت أسلحة الأهالي كي لا يتولى الفلسطينيون أمر الدفاع عن أرضهم.

وانتقلت القيادة بالكامل إلى أيدي الدول العربية، وترك الشعب الفلسطيني مفككًا وبلا قيادة داخلية، وخرجت بالفعل مظاهرات طالبت بعودة الحسيني، وعبر الأخير عن شعوره بالأسى والظلم من هذا الأمر في أكثر من موضوع في مذكراته، ويقول:

“أذكر أني طالبت المختصين في جامعة الدول العربية في كانون الأول 1947 بضرورة تحصين المدن الرئيسية، وتسليح المجاهدين المدافعين عنها تسليحًا وافيًا، فأجابني أحد المسؤولين بقوله: لا ضرورة لتسليح يافا البتة، لأن قرار التقسيم جعل يافا في المنطقة العربية، فلا خوف عليها مطلقًا من اعتداء اليهود، أما حيفا فإن الإنكليز لن يسمحوا لليهود باحتلالها أبدًا، لأنهم يريدون أن يجعلوا منها مرفًا حرًا، وإن لدينا من التأكيدات ما يجعلنا نطمئن إلى ذلك”. صـ 350.

وحسب رواية الحسيني، فقد نشرت الحكومات العربية دعاية قوية بأن جيوشها ستدخل فلسطين وستقضي على الصهاينة وتنقذ البلاد دون أن تكبد أهلها خسائر في الأموال والأنفس، ويرى الحسيني أن هذه الدعاية المضللة لقيت آذانًا عند كثير من الفلسطينيين.

كان الحسيني قد توقع أن الصهاينة سيُهجروا الفلسطينيين من أرضهم لإفساح المجال للمهاجرين اليهود وإقامة دولة يهودية آمنة إلى حد كبير، كما يرى أن مذبحة دير ياسين أثارت قلق المجتمع، وبسببها نزح كثير من الفلسطينيين، بجانب أن الجيوش العربية لم تفعل شيئًا لمنع التطهير العرقي، كما يذكر الحسيني أنه حاول أكثر من مرة وقف موجة اللاجئين وشجع الفلسطينيين على البقاء مهما كانت الظروف، وعن هذا الموضوع، يقول في مذكراته:

“كان من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات العربية المجاورة أن فتحت بلادها لتسهيل هجرة الفلسطينيين إليها. وقد أرسلت الهيئة العربية بيانًا إلى جميع الهيئات الوطنية الممثلة للشعب الفلسطيني في كافة المدن والقرى، وإلى قيادة جيش الجهاد المقدس وقواد المناطق، للعمل على منع الأهلين من مغادرة البلاد، إلا الطلاب المسافرين للالتحاق بالمدارس والجامعات والمرضى المضطرين للمعالجة الضرورية في الخارج. صـ 470.

ضم الأردن الضفة إليه، وكذلك ضمت مصر قطاع غزة، وعقدت الدول العربية اتفاقيات هدنة أفشلت كل ما كان يأمل الحسيني بتحقيقه، لذا رفض هذا الواقع الجديد وعارض الهدنة بشدة، واعتبرها لا تقل خطرًا عن وعد بلفور بسبب أنها منحت الصهاينة فرصة فريدة استمرت 20 سنة كاملة من المهادنة، اغتنموها لتثبيت أركان دولتهم واستكمال استعداداتهم الحربية. ويرى الحسيني أن سبب قبول العرب بالهدنة أن معظمهم استخفوا بالمؤامرة الصهيونية، ويقول:

“كنت أرى ابتسامة الاستخفاف والاستغراب على أفواه كثير من زعماء العرب وساستهم وكبرائهم عندما كنت أحدثهم عن الأخطار اليهودية المقبلة”. صـ 399.

ثم حين قامت حركة الضباط في مصر، لا يبدو أن الحسيني استبشر خيرًا رغم ترحيبه بها، ورغم أن الزعيم الجديد تحدث عن الوحدة العربية ووعد بتحرير فلسطين، ومع الوقت كثرت مشكلاته مع النظام إثر معارضته مشروعات توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية.

إضافة إلى أن الولاء بدأ يتحول من الحسيني إلى ناصر، وظلت التوترات قائمة بين الشخصين طوال خمسينيات القرن الماضي، خصوصًا مع رفض المفتي التنازل عن قيادة الحركة الفلسطينية لناصر، ومن ناحية أخرى، استاء الأخير من علاقة الحسيني بالإخوان المسلمين والسعودية، لذا تعرض بحسب ما يروي في مذكراته لحملة تشويه من الصحافة المصرية، فقرر مغادرة القاهرة وارتحل إلى سوريا ومنها إلى لبنان عام 1959.

شعر الحسيني بالمرارة بسبب خسارة فلسطين، وتبددت الحركة الفلسطينية التي أسسها وقادها لعقود، ثم أصبح يُنظر له كشخصية من الماضي، وظهرت بعد ذلك الأيديولوجيات الثورية، ورغم اختلافه عنها، فقد دعم بعضها، ويبدو أنه لم يكن أمامه خيار إلا دعم الحركة الصاعدة.

ثم في أوائل 1967 زار الحسيني القدس لفترة قليلة ولأول مرة منذ أن اضطر للهروب منها قبل 30 عامًا، ومنعه ملك الأردن عبد الله الأول في 1948 من دخولها، ثم سُمح له في آخر حياته بزيارتها ووداعها قبل سقوطها بأشهر قليلة.

وبحلول السبعينيات، كان الحسيني يعيش بقية حياته في فيلا صغيرة بلبنان، مقسمًا وقته بين العمل كزعيم إسلامي ورئيس للجنة العربية غير الفعالة، ومتابعة الأخبار وترؤس وحضور العديد من المؤتمرات، وقراءة الكتب وكتابة مقالات ومذكرات عن مسيرة حياته وقصائد عن حبه لوطنه. ويبدو أنه مثلما توضح مذكراته، وصل إلى مرحلة اليأس من الأنظمة العربية، لذا أكد إخلاصه الثابت لقضيته، قائلًا:

“لن أختم حياتي بخيانة هذه الأمة في قضيتها الوطنية، رغم كل ما أتوقعه وما لمست بوادره من مؤامرات ومكائد يحيكها الأعداء والعملاء”. صـ 11.

وبعد أن مضى على بقائه خارج وطنه القدس ما يقرب من الـ40 عامًا، توفي الحسيني في 4 يوليو/تموز 1974 عن عمر ناهز 77 عامًا بعد حياة حافلة بالدروب الشاقة والهروب من المأزق في اللحظة الأخيرة، وكانت وصيته أن يدفن في مسقط رأسه، لكن “إسرائيل” منعت أقرباءه من تحقيق أمنيته الأخيرة، وفي النهاية، دُفن في مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية ببيروت.

-تخطط إسرائيل لتحويل قصر المفتي أمين الحسيني في القدس إلى كنيس يهودي-

وفي محاولة لمحو الذاكرة والتعبير عن مدى الكراهية والانتقام الكامن في نفوسهم، هدمت جرافات الاحتلال بيت الحسيني بحي الشيخ جراح لإفساح المجال أمام مشروع استيطاني.

في النهاية عاش الحسيني في حقبة زاخرة بالأحداث والتطورات، حارب على جبهات متعددة، وبحث دائمًا عن مخرج ومسار آخر للعمل، من الوحدة الإسلامية ثم الوحدة العربية ثم استقلال فلسطين، وكانت الأخيرة أولوية قصوى في ذهنه وحياته.

تمتع بقدر كبير من الجاذبية واللباقة في التعامل، جمع بين صفات العالم والسياسي والجندي في شخصية واحدة فضلًا عن مكانته العائلية، وحتى اليوم لا يوجد زعيم فلسطيني تمتع بالقوة والوزن السياسي الذي تمتع به.

كان بحق في وسط هذا الجو المضطرب ابن بيئته السياسية والتاريخية، فالعصر والبيئة التي وجد فيها كان لهما أثر كبير على أفكاره، نجد أصداءها في مذكراته، ونود أن ننوه إلى أن استحضار واقع الحسيني مهم جدًا في معرفة شخصيته ودوافع خياراته، ومن ثم التبصر بمآلاته وأحواله قبل الحكم عليه.

ربما سيظل الحسيني من أكثر الشخصيات إثارة للجدل، لكنه في النهاية بالنسبة للصهاينة وحشًا شريرًا معاديًا للسامية، وبالنسبة للكثير من المسلمين والعرب والفلسطينيين رمزًا للمقاومة الفلسطينية ضد الصهيونية، إنه نضال بدأ منذ ولادة الحسيني وما زال مستمرًا حتى اليوم.