نشأت الموجة الجديدة في ظروف قاسية، خصوصًا بعد توقيع اتفاقية أوسلو واضطرار كل مخرجي الموجة – سواء في المنفى أو الوطن – أن يبحثوا عن ممول لأفلامهم، والتقديم في منح إنتاجية تقدمها التليفزيونات والمؤسسات والمعاهد الأوروبية، بعد أن غابت كل مؤسسات رعاية الأفلام الوطنية بشكل صريح ودائم.

رغم صعوبة إنتاج الأفلام في ذلك الوقت، فإنهم تمتعوا بحرية إبداعية كاملة، لهذا نجد تنوعًا كبيرًا في الأفلام وجرأة في الطرح – رغم الضغط الممارس من أطراف كثيرة لصنع أفلام تخدم الأهداف النضالية كما السابق -، وبناءً عليه فالجيل الرابع أو الحقبة الرابعة حظت بأسلوبية مختلفة تمامًا عن سابقيها حتى على مستوى الإنتاج، وحصدت عدة جوائز عالمية كرد فعل على تلك المنهجية المتحررة بعض الشيء.

يحمل الجيل الرابع منهجية جديدة في التعبير عن الداخل الفلسطيني، فأغلب المشاركين في تلك الموجة ولدوا في ظل الاحتلال الصهيوني، وتأثروا في طفولتهم بأزمة الهوية ذاتها التي تطبع أفلامهم، عاصروا الانتفاضة الأولى والثانية، واتفاقية أوسلو، ووقعوا بعيونهم على العالم فوجدوا فلسطين منهوبة، بجانب أن بعضهم يحمل جنسية أخرى بجانب الفلسطينية، ذكر نوريث جيرتز وجورج خليفة في عملهما المشترك، كتاب “Palestinian Cinema-Landscape Trauma and Memory” أن أغلب رواد هذه الموجة لم يدرسوا السينما في فلسطين، بل تغربوا في أكثر من دولة ليحظوا بقدر كافٍ من التدريب:

“درس ميشال خليفي المسرح والتليفزيون في بلجيكا. درست مي مصري التصوير السينمائي في قسم السينما بجامعة سان فرانسيسكو. صبحي الزبيدي وهانا إلياس ونجوى نجار درسوا السينما أو الإخراج في الولايات المتحدة، ودرس جورج خليفي وعمر القطان في بلجيكا. درست عزة الحسن السينما الوثائقية في إسكتلندا، وناظم الشريدي وعلي نصار في أوروبا الشرقية، وتوفيق أبو وائل في جامعة تل أبيب. لم يدرس إيليا سليمان ورشيد مشهراوي وهاني أبو أسعد ونزار حسن وعبد السلام شحادة السينما بشكل رسمي إطلاقًا”.

تأثر مخرجو تلك الموجة بتجارب ذاتية مروا بها في طفولتهم وكوّنت شخصياتهم وأثرت فيما بعد على أسلوبهم السينمائي أشد التأثير، بجانب أسفارهم الخارجية وخبرتهم في الحياة كمغتربين، وهذا كله طور لديهم شعورًا بالقلق الهوياتي طبع أفلامهم فيما بعد، ودفع كل مخرج منهم بتراكم خبراته وتجاربه بتكوين صوته الخاص ومنهجيته المتفردة بعيدًا عن الآخرين، لذلك فهذه موجة تتميز بالفردانية، مهمومة بالفرد الفلسطيني أكثر من القضية ذاتها – رغم أن محاولة فصل الفرد عن القضية شيء من الصعب حدوثه -، يتوحد مخرجوها في القليل من السمات والموتيفات التي تمثل متن المجتمع الفلسطيني.

وعليه نقول إن من الطبيعي أن تلد طفولة مشتتة ودراسة مغربة موجةً سينمائيةً ذات أيدولوجية فردانية وموقف أخلاقي واجتماعي مستقل يؤكد قيمة الفرد داخل النسق الاجتماعي ويبتعد عن الثيمة الواحدة والفكرة النهائية التي تفرض نفسها.

ميشيل خليفي.. الهوية في المنفى أم خارجه؟

عكس سينما سليمان، تتحرك سينما خليفي من جغرافيا المكان، وتستقي حدودها من حدود المكان، وهذا بالطبع يدخل قصصه السينمائية في إشكالية الاحتجاز والمَحْبَسَة التي يناقشها في أفلامه، إنه يعيد مناقشة تلك الإشكالية ويعبر عنها في أفلامه، ويطرحها بجرأة من خلال الاستغلال الأمثل للمكان.

في فيلمه “حكاية جواهر ثلاث” يطوع خليفي الكاميرا في عمل استثنائي ويصوّر المعابر ومناطق التفتيش والحدود بشكل كثيف، ورغم أن كاميراته تعطي براحًا ومساحةً هائلةً لعين المشاهد أن تتفرج وتتغذى، فإنه ولوهلة، مثل السراب أو الحلم، يكمل السير بكاميراته للأمام، في لقطات طويلة وبطيئة، كأن لا حدود للعالم ولا هوية ولا نهاية.

يستغل خليفي المونتاج في جعل عالمه موحدًا، بتراتبية ممتازة تتوالى اللقطات من الانغلاق إلى الانفتاح في تدفق ناعم، لتخلق رابطًا بين الطبيعة والإنسان يثبّت على فكرة أن الإنسان يرفض البقاء محجورًا بل يخرج ليستكشف الطبيعة حوله، وكما يقول بعض النقاد إن ميشيل خليفي يرسم خريطة جغرافية لفلسطين في أفلامه، في محاولة لكسر الحدود الصهيونية ونقاط التفتيش.

يستخدم خليفة في أفلامه أبطالًا مفرطين في العادية، مهمّشين جغرافيًا، يعيشون مثل أقرانهم، لا يميزهم إلا الموقف، وردود فعلهم هي ما تصنع القصة، وتفاعلهم مع قوى الاحتلال هو ما يصنع الدراما، وليس البطولة أو رفع شأن القضية، فيلم مثل “عرس الجليل” يرفعه حدث واحد فقط، وهذا شيء مثير للدهشة.

في فيلمه الأجمل “عرس الجليل” يناقش فكرة الإحاطة والحصر في الحدود ذاتها، لكن بأفعال أصيلة ومهمّة في فلسطين مثل الزواج.

يضطر والد الزوج أن يتخلى عن بعض من كرامته أو هويته ليقيم العرس، وهنا يظهر تأثير ذلك القرار على جيلين: الجيل الصغير المتحمس لهويته المسروقة، والجيل الكبير الذي رأى كل شيء واضطر إلى التعايش مع الوضع تحت الضغط.

تظهر الكاميرا مدى هيمنة قوى الاحتلال على الحدود بالسيارات والأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة، بيد أنها تظهر أيضًا تحرك الفلسطينيين في تلك المناطق بشكل عشوائي، لكنه حاضر.

تنبعث الذكريات القديمة من الماضي في أفلام خليفي، عبر استغلاله للمكان، واستعادة بعض الأقاصيص والحكايات التي يمثلها على أرض الواقع سواء بشكل رمزي أم كلي، منها مراسم العرس نفسه، فقد نفذه كما كان في الماضي بالضبط، وبالتالي يحاول استعادة جزء من الهويّة عبر استكشاف الأرض وعرضها.

عطفًا على ذلك، هناك مثال للاضطراب الهوياتي في فيلم “عرس الجليل” يجب ذكره، وهي شخصية “سمية” أخت العريس، تمردها على البيئة والحياة الاجتماعية جعل أقرانها يقولون إنها من الممكن أن تتزوج شخصًا من جيش الاحتلال حتى تخرج من هذا المكان، هذا الاضطراب في الهويّة هو وليد الحصار والانحباس داخل بيئة معينة والاضطرار عليها، وفقدان القدرة على الاستقلال سواء بالفعل أم بالرأي، لكن إذا كان العالم مفتوحًا أمامها ربما تغيرت الأمور، ربما تخلصت الفتاة من هويتها الفلسطينية بالكامل، أو استبقتها بالكامل.

على الناحية الأخرى نجد الابن/العريس، الذي يعاني من اضطراب داخلي يضعه بين خيارين مهمين: أن يرضى بحكم أبيه ويتزوج تحت أعين الحكم العسكري ويخسر كرامته أمام نفسه وأمام القرية، أو يرفض ويذهب تعب أبيه سدى، وهنا تبدأ شخصيته بالتحور، من شخص شغوف للزواج إلى شخص يفقد قدرته الجنسية خوفًا من العار والثقل الذي أحدثه صدى القضية في نفسه، وتجول في خاطره الأسئلة: هل هو خائن أم أباه هو الخائن؟

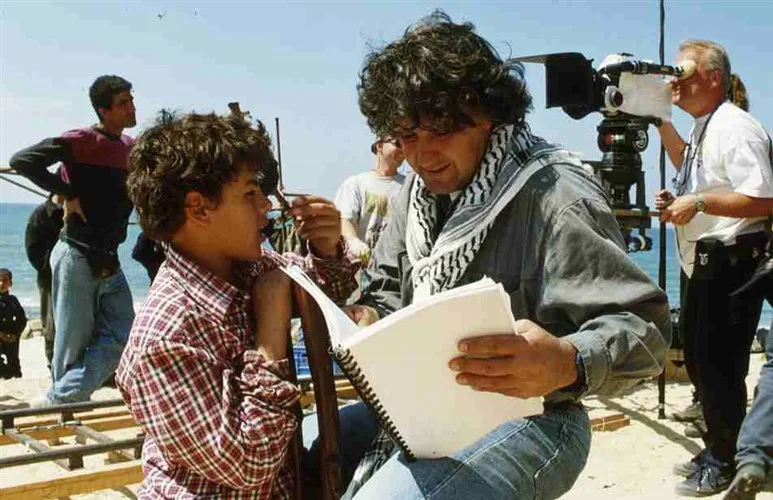

في فيلم “حكاية جواهر ثلاث” تتشكل أمام الفتى أرض الأحلام، خارج البلاد، يحاول السفر لكن الحدود تسجنه داخل أحلامه، تتشكل هويّة الفتى في مجتمع ينبذه كطفل فلسطيني فقير، لكن على الجانب الآخر لا يتيح له الخروج، وهنا نرى تركيز خليفي على رحلة الطفل وتطور شخصيته، مانحًا قيمة عظيمة لأشياء رخيصة، وفاتحًا مجالًا للأحلام والأقاصيص القديمة والخرافية أن تأخذ مكانًا داخل إطار الحكي، ومستعرضًا مجالات وفضاءات واسعة تسمح للفتى الصغير بالجري واللعب، وكل هذه العناصر تشكل هويّة ومعرفة جغرافية تساعد بعد ذلك في فهم الأيدولوجية الفلسطينية، وتمنحنا بجرأة وجمال فكرة عما يحدث في الداخل الفلسطيني.

هاني أبو أسعد.. البحث عن الهويّة في ظل الرقيب

يذكر ميشيل فوكو في كتابه “المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن” تطور النظام الرقابي عبر الحقب المتوالية إلى أن وصل لنقطة تخلق فيها الأنظمة الحديثة سجونًا غير مرئية، يمارسون فيها سلطة نفسية وهوياتية أكثر من كونها جسدية مباشرة عبر ما يسميه فوكو (الحكم الذاتي ــ self governance) وهو تطويع التكنولوجيا الحديثة مثل كاميرات المراقبة للسيطرة على أفعال أكبر قدر من الناس.

يقول فوكو إن ذلك النوع من التكنولوجيا لا يعمل فقط للقبض على المجرمين أو حماية القانون، بل يستخدم كأداة ردع للفرد العادي، مجرد شعوره أنه مراقب سيجعله يغير طريقة تفاعله مع الأمور وبالتالي ستتأثر سلوكياته، ربما يبدو لنا أن الأنظمة السلطاوية تستخدم التكنولوجيا أو المميزات الحديثة لحفظ النظام، إلا أن فوكو يرى وجهًا سلبيًا لتلك الأنظمة، ويقول إن وعي الشخص بأنه مرصود سيقتل فيه إحساسه بالفردانية ويخلق شعورًا جمعيًا سيؤدي إلى ذوبان وعي الفرد المستقل واستحالته إلى آلة بلا هوية حقيقية من أجل أن يأمن العقاب، وبالتالي القضاء بشكلٍ أو بآخر على الإرادة الحرة والتفكير المستقل، يسمي فوكو هذه الحالة بـ(التطبيع الفعال ــ dynamic formalization) ويمكننا تسميته انمحاء الهوية.

وإذا نظرنا إلى أفلام المخرج هاني أبو أسعد، خصوصًا فيلميه الشهيرين “عمر” و”الجنة الآن” سنرى أنه يحاول تطبيق هذه النظرية بشكل غير مباشر، فكل محاولات الأبطال تبوء بالفشل، الجميع مراقبون بشكل غير مباشر حتى في بيوتهم، وهذا ينقلنا إلى مستوى آخر من المراقبة، وهو مراقبة الأشخاص لأنفسهم.

صحيح أن أبطاله يحاولون الخروج عن المألوف عبر دخول عمليات استشهادية أو عمليات تستهدف جيش الاحتلال لكسر النمط السائد من القيود والمراقبة المقدسة التي تحيطهم من المهد إلى اللحد، إلا أنهم يفشلون ويسقطون في المصيدة، ومن ثم يدخلون في تجارب شديدة الخصوصية كرد فعل على ذلك النوع من الفشل، وهي تجارب فردية تحاول استرجاع جزء من الهوية المضطربة، لكنها لا تني تقع في قلق الهوية ذاته عندما تدخل في الخطوات الأخيرة من العملية، ثم يقطع المخرج وينهي الفيلم ليعطي انطباعًا غريبًا عن تهميش التجربة ذاتها، ويفتح مجالًا لخيارات أكبر، وهذا لا يثبّت على هوية بعينها إنما اتساع مدى الخيارات يفضي إلى تشتيت وانهدام كل الخيارات ويردنا إلى نقطة الصفر ذاتها من التمزّق والانسلاخ.

فالمخرج ليس صاحب قرار بقدر ما يعرض من أقاصيص، فهو يترك الحكاية تتحرك من خلال السرد وليس له هدف يخدم جهة معينة إلا الإنسان ذاته.

يمكننا القول إن هاني أبو أسعد، يتفرد بسينما ذات ديناميكية عالية على مستوى الفكرة بين أقرانه، أقصد أنه يستطيع صنع لغة بصرية توحده بالمتلقي العادي دون الكثير من التفكير، لكن يبقى أبطاله أشخاصًا مهمشين، بيد أنه عكس إيليا سليمان، فأفلامه بشكل قصري مرتبطة بالقضية الفلسطينية في قشرتها الأولى، لكن عند الوصول بالحكي إلى نقطة مركزية تتغير الوجهة، ليصبح الفيلم يدور حول الإنسان، والأسئلة التي تؤرقه عن الهوية، ما هو الصواب والخطأ؟ الجنة أم النار؟ الحب أم التضحية؟

كل هذا من خلال رواية تفاصيل اليومي بشكل ينجح في إرواء غلة المشاهد من ناحية الإثارة، فينغرز معه المشاهد في تفاصيل لم يعرفها، وفي مناطق لم يدخلها من قبل، ويعامل الفرد الفلسطيني كشخص طبيعي ويحكم عليه من وجهة نظر إنسانية غير ممنهجة أو مدفوعة بشيء، وفي نهاية أفلامه لم يتمكن أبطاله من الانفلات من الرقابة، وبالتالي لا تزال الهوية مضطربة تحت الظروف القسرية.