“نقطة حبر خطَّ بها الكلمة، ونقطة دم سجَّل بها التضحية والفداء، ومن تعانُق النقطتَين وتلاحمهما الصادق كانت الملحمة الحية النابضة”، يقول الدكتور جابر قميحة عن الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود، في كتابه “عبد الرحيم محمود أو ملحمة الكلمة والدم”.

هذا الاقتباس قد لا ينطبق على الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود وحده، إنما على أدباء وكتّاب لم يمارسوا المقاومة فقط من خلال الكتابة، بل مارسوها بالبندقية، وكأنهم أرادوا مراجعة قول المتنبي: “السيف أصدق أنباءً من الكتب”، ليقولوا له: كُتبنا تترجم عن سيوفنا، وسيوفنا تترجم عن كُتبنا.

صورة المثقف النمطية هي الرجل الذي يكتب ويؤلف، وقد يدعو خلال كتاباته إلى مقاومة الظلم، وتحقيق المثل العليا من خلال رواياته أو أشعاره أو مقالاته أو كتبه، لكن هناك المثقف المشتبك والمقاوم، الذي لا يكتفي بالتنظير والكتابة بل ينخرط بكليّته، يحمل سلاحه وينزل إلى الميدان.

نحن هنا لا نتحدث عن المثقفين الذين فرضت عليهم الظروف -كالتجنيد الإجباري- حمل السلاح، إنما عن أولئك الذين تطوعوا بمحض إرادتهم لفعل ذلك، وأرادوا أن يكونوا مثقفين مشتبكين.

خارج عالمنا العربي هناك من فعل ذلك، منهم مثلًا الأديب البريطاني جورج أورويل الذي شارك في الحرب الأهلية الإسبانية، متطوعًا في صفوف الثائرين ضد قوات الديكتاتور فرانكو.

إنّ المثقف لا يكون مثقفًا إن لم يكن قادر على اتخاذ موقف قيمي من قضايا مجتمعه، مها بلغت درجته العلمية أو معارفه. يقول جان بول سارتر في كتابه “دفاعًا عن المثقفين”: إنّ صفة المثقّف لا تُطلق على علماء في مجال انشطار الذرّة يعملون على تطوير أسلحة حربٍ ذريةٍ وتحسينها، لكن إذا تيقّظ ضمير هؤلاء إدراكا لما تنضوي عليه هذه الأسلحة من طاقةٍ تدميرية، فاجتمعوا ووقعوا بيانًا لتحذير الرأي العام من خطورتها، حينها فقط يصبحون مثقفين.

هذا المثقف، أما المثقف المقاوم فهو الذي يمضي إلى الخطوة التالية، خطوة الفعل، يقود التغيير بيده لا بلسانه، وحتمًا لا يكتفي بأضعف الإيمان.

في هذا التقرير نستعرض مسيرة عدد من المثقفين البارزين المعاصرين، الذين شاركوا في النضال ضد الاستعمار والاحتلال، ليس بالكلمة فقط إنما بالسلاح، وهم: القاص والروائي المصري يوسف إدريس، الصحفي والكاتب المسرحي الجزائري محمد بودية، الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود، الشاعر اللبناني نظام الدين فضل الله، الشاعر الفلسطيني برهان الدين العبوشي.

عبد الرحيم محمود: حياة تسرّ الصديق أو ممات يغيظ العدى

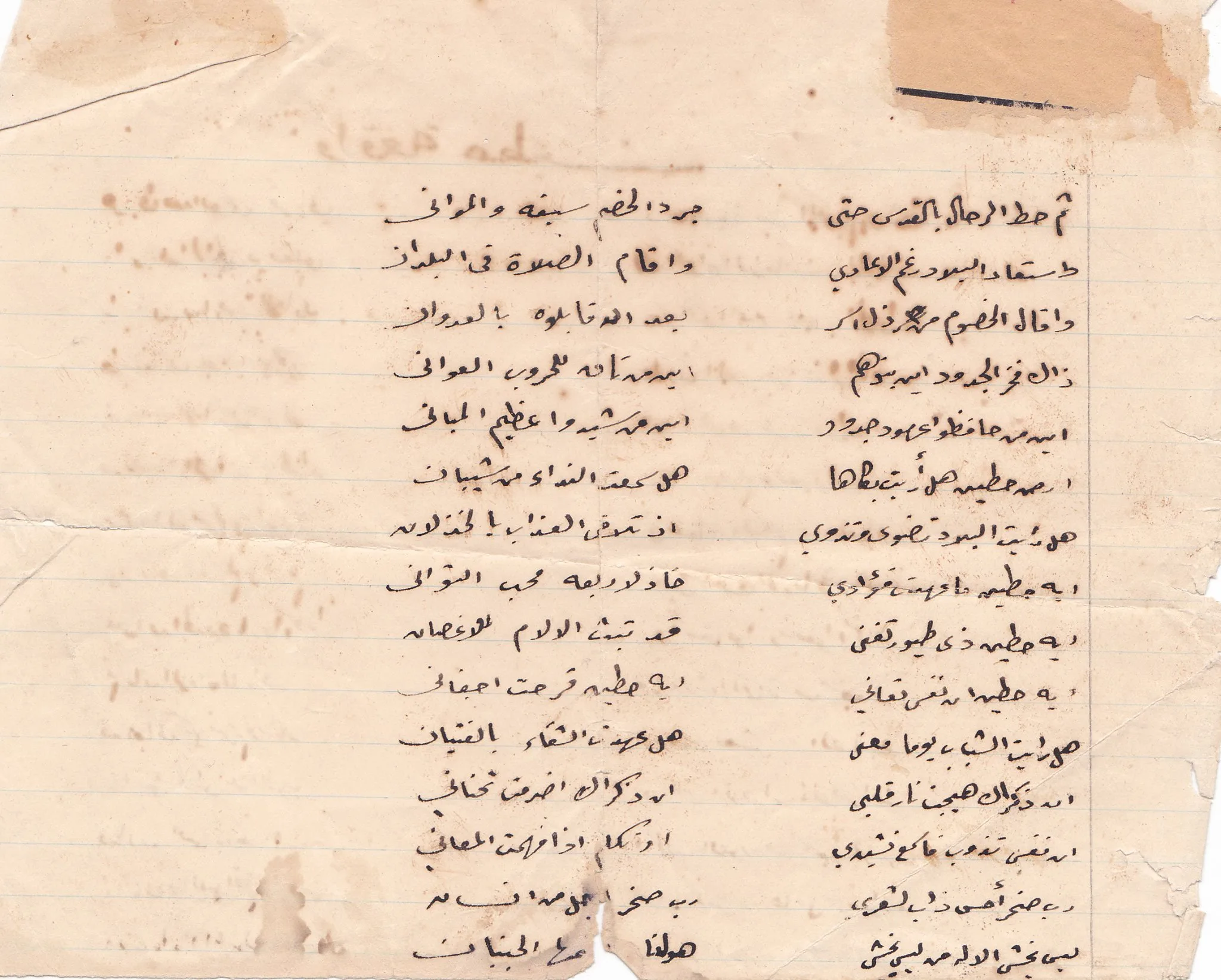

تِلكَ أَوطاني وَهذا رَسمُها .. في سُوَيداءِ فُؤادي مُحتَفَرْ

يَتَراءى لي عَلى بَهجَتِها .. حَيثُما قَلَّبتَ في الكَونِ النَظَرْ

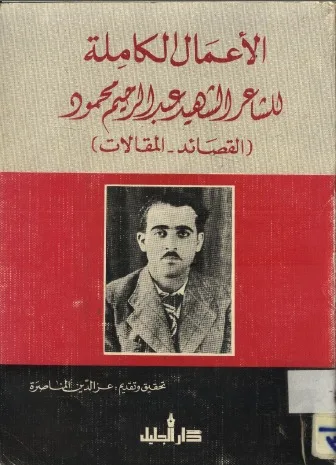

هكذا يصف الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود حبه لبلاده، متغزلًا بها، وهذا الحب هو ما دفعه إلى النضال في سبيلها، ليس بالكلمة فقط، رغم أشعاره الكثيرة التي يمكن مطالعتها في “أعماله الكاملة” التي جمعها وقدّم لها عز الدين المناصرة، لكن أيضًا بالسلاح.

فقد حمل نفسه وألقى بها في جحيم الكفاح المسلح الذي انتهى به شهيدًا، لأن مصيره انحصر في خيارَين: “إما حياة تسرّ الصديق أو ممات يغيظ العدى”، لأن “نفس الشريف لها غايتان” وهما “ورود المنايا ونيل المنى”، بحسب شعره.

ولد عبد الرحيم محمود في قرية عذبتا التابعة لطولكرم في فلسطين عام 1913، والتحق بالمدرسة الابتدائية بالقرية، وتلقى تعليمه الثانوي (المرحلة الاستعدادية) في طولكرم، ثم أكمل دراسته الاستعدادية في كلية النجاح الوطنية في نابلس.

كانت كلية النجاح وقتها مدرسة ثانوية لكن يُطلق عليها “كلية”، قبل أن تتحول إلى جامعة حقيقية فيما بعد، وكانت هذه المدرسة وقت دراسة عبد الرحيم بها بين عامَي 1919 و1931 تتمتع بميزة ساهمت في تشكيل شخصيته، وهي أنها لم تكن خاضعة لوزارة المعارف، حسبما يوضّح كامل السوافيري في تصديره لديوان عبد الرحيم محمود.

غياب الحكومة عن الإشراف على المدرسة متّعها بحرية كبيرة، فكانت تلقّن طلابها إلى جانب مناهجها الدراسية حب العرب والعروبة، وتشعل في نفوسهم جذوة الوطنية، وتضع البرامج التي تغذي فيهم الجانب القومي والاعتزاز بالأمجاد العربية، حسبما يقول السوافيري.

ومن أساتذته في تلك المرحلة كان الشاعر الثوري الفلسطيني الشهير إبراهيم طوقان، الذي ترك بصمته على عبد الرحيم محمود، ليس في شخصيته فقط إنما في صنعته الشعرية، بحسب جابر قميحة.

ومع أول عام دراسي له في المدرسة وقعَ ما يعرَف بحادث البراق، حيث حاول اليهود في القدس الاستيلاء على حائط البراق وتغيير معالمه بحماية الاحتلال البريطاني، ما أدّى إلى احتجاجات وأعمال عنف، انتهت بإعدام عدد من الفلسطينيين.

شاهد عبد الرحيم ذلك وهو ابن 17 عامًا وتأثّر به، وساهم في إلهاب حماسته إبراهيم طوقان الذي أنشد طلابه قصيدة “الثلاثاء الحمراء” عام 1930، والتي تعدّ من أروع ما كتب، يقول قميحة.

ربما كانت لعبد الرحيم محاولات في كتابة الشعر خلال تلك المرحلة، لكنها كانت تجارب غير ناضجة، ما جعل من أرَّخوا له كجابر قميحة والسوافيري يحددون بدايته الشعرية الفعلية عام 1935.

بعد تخرجه في كلية النجاح، انضمّ محمود للعمل في الشرطة التابعة لحكومة الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1932، ويشير جابر قميحة إلى احتمالية انضمام محمود إلى جماعة “اليد السوداء” الفلسطينية السرِية، التي أنشأها زعيم المقاومين الشيخ عز الدين القسام، والتي اغتالت عددًا من اليهود المستعمرين، ليعمل عبد الرحيم كجاسوس لصالح المقاومة.

بعد ذلك استقال عبد الرحيم من العمل بالشرطة، وعُيّن مدرّسًا في كلية النجاح عام 1933، واستمر حتى عام 1937، وخلال ذلك استشهد عز الدين القسام عام 1935 على يد قوات الاحتلال البريطاني، ثم اندلعت الثورة المسلحة ضد الاحتلال الإنجليزي عام 1936.

انضم عبد الرحيم إلى الثورة المسلحة بشعره وبسلاحه تحت قيادة عبد الرحيم الحاج محمد، وشارك في عدد من العمليات التي انتهت باستشهاد الحاج محمد عام 1939.

توقفت الثورة المسلحة وكان عبد الرحيم من المطلوبين لقوات الاحتلال البريطاني، فهرب إلى العراق، وعاش هناك 3 سنوات، وخلالها التحق بالكلية الحربية في بغداد وتخرج فيها ضابطًا.

وأثناء وجوده في العراق عام 1941 انضمّ إلى ثورة رشيد الكيلاني ضد الاحتلال الإنجليزي بالعراق، ولمَ لا والإنجليز هنا هم الإنجليز هناك، فالمحتل واحد، والأمة واحدة في جهادها، وفي ذلك يقول:

إِن تَسأَلوا عَنّي إِلى مَن أَنتَمي .. فَإلى رُعاةَ النوقِ وَالأَغنامِ

أَبِغَيرِ مَجدِ بَني نِزارَ وَيَعرُبٍ .. يُزهى عِراقِيٌّ وَيَفخَرُ شامي

عاد بعد ذلك عبد الرحيم إلى فلسطين بعد إخفاق ثورة الكيلاني عام 1941، ونشط بقوة في تأليف الأشعار وكتابة المقالات التي تنتصر للوطن وتكافح الاستعمار، بروح تختلط فيها روح القومية العربية بالمشاعر الإسلامية.

وفي 29 نوفمبر/ تشرين الأول 1947 صدر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، الأمر الذي قامت على إثره حربًا شعبية أولًا في الداخل الفلسطيني، ونظامية عام 1948 بدخول قوات عدد من الدول العربية إلى فلسطين.

وشارك عبد الرحيم في الحرب جنديًّا في مجموعة جيش الإنقاذ الفدائية برتبة ملازم، واشترك في معارك متعددة، كانت آخرها معركة الشجرة في 13 يوليو/ تموز 1948، والتي أُصيب خلالها بشظية ناتجة عن قذيفة مدفعية، وحاول رفاقه إسعافه لكن السيارة التي كانت تنقله إلى المستشفى وقعت بهم في وادٍ سحيق، فارتقى شهيدًا.

نظام الدين فضل الله: دافع عن فلسطين بالسلاح والشعر

أين العروبة أين المسلمون .. فهل صمّوا عن الحق والوجدان آذانا

ما ضاعت القدس لولاهم .. وما جعلت أرض الجنوب لإسرائيل ميدانا

أبيات للشاعر اللبناني نظام الدين فضل الله، ألقى خلالها اللوم على العرب والمسلمين في احتلال القدس واحتلال الأرض العربية، ومنها جنوب لبنان، من قبل “إسرائيل”.

اللوم هذا ليس منبعه الشاعر والإنسان العربي المسلم الذي بداخله فقط، إنما المجاهد الذي شارك بنفسه في مقاومة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، حسبما يحكي ابنه الكاتب والسياسي اللبناني حسن فضل الله في الكتاب الذي ألفه عن والده “ذاكرة القوافي: السيد نظام الدين فضل الله، بيئته، حياته، وشعره”.

ولد نظام الدين في بلدة عيناتا جنوبي لبنان عام 1926، لعائلة ضالعة في الآداب والعلوم الدينية، فوالده هو الأديب والشاعر حسين حيدر فضل الله، وجدّه لأمّه هو الفقيه الشيخ موسى مغنية، الذي عاش معه نظام الدين حتى توفي عام 1938.

وخلال فترة ما قبل وفاة جدّه كان الأب حريصًا على مرافقة نظام الدين لجدّه، لينشأ نشأة دينية علمية وأدبية سليمة، وبعد رحيل الجد لازمَ نظام الدين والده، فكانت حياته الأولى بين الدين والأدب، وعن ذلك يقول:

على الربعة الخضراء ندرُسُ تارة .. وطورًا نصلي للإله الموحَّد

وندرُس في ألفيَّة لابن مالك .. تقرِّب الأقصى بلفظٍ مسدَّد

وحين شبَّ نظام الدين أراد الاعتماد على نفسه، فذهب إلى حيفا في فلسطين في بدايات الأربعينيات، وكانت وقتذاك بيئة عمل نشطة يقصدها أبناء الجنوب اللبناني، في زمن لم تكن فيه الحدود بين البلدان العربية مغلقة كما هو الآن.

عمل نظام الدين بالتجارة مع أخيه الأكبر ضياء الدين، الذي كان تاجرًا بجانب كونه شاعرًا أيضًا، وهناك ألّفَ العديد من قصائده، وأثناء وجوده هناك في ظل الاحتلال الإنجليزي لفلسطين ونشاط العصابات الصهيونية في السطو المسلح وقتل وتهجير الفلسطينيين، بعد صدور قرار التقسيم عام 1947، التهبت مشاعر نظام الدين وقرر الانضمام إلى المجاهدين الفلسطينيين في دفاعهم عن بلدهم.

وكانت حيفا مركزًا لانطلاق المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي منذ الثلاثينيات، بقيادة الشيخ عز الدين القسام الذي كان إمامًا لمسجد الاستقلال فيها، وكوّن جماعته المقاومة “العصبة القسامية” انطلاقًا من هناك.

بعد قرار التقسيم وبدء الحرب بين العرب و”إسرائيل” عام 1948، باع نظام الدين كل ما يملك واشترى سلاحًا لينضمَّ إلى صفوف المقاومين في جيش الإنقاذ الفدائي، وشارك في المعارك بنفسه، وشهد النكبة الفلسطينية عام 1948، وترك ذلك في نفسه مرارة كبيرة، خاصة ضد الزعماء العرب وقتها الذين لم يدافعوا عن فلسطين بالشكل الأمثل، وتنقّل بعدها بين الأردن وسوريا وجنوب لبنان، قبل أن يستقر في بيروت حتى توفي عام 2006.

محمد بودية: المسرحي ذو الألف وجه طاردَ الاستعمار في كل مكان

“إن المرأة محرك جديد.. جهاز جديد في مسيرة الثورة.. فلنفتح الأبواب وسنرى كل الفتيات وكل النساء، كل أمهاتنا وأخواتنا يتخذن حجابهن كفنًا للأعداء”، يقول الأديب والكاتب المسرحي الجزائري محمد بودية في مسرحيته “الوِلادات” على لسان بطلتها عائشة.

هكذا كان محمد بودية مؤمنًا بتسخير كل أسلحة الأمة وقواها في محاربة عدوها، بفنونها ورجالها ونسائها وكل ما يمكن، فهو وراء العدو في كل مكان وبأي أداة.

ويوضّح حفناوي بعلي في كتابه “فلسطين والقدس في المسرح العربي المعاصر”، أن بودية كان جزءًا من حركة مسرحية جزائرية نضالية، لا سيما في الخمسينيات والستينيات، تؤمن بخلق مسرح ملتزم بالقضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وكانت مسرحية “ولادات” وكذلك “الزيتونة” من الأعمال التي جسّدت رؤية بودية التقدمية اليسارية، التي تؤمن بتوظيف كل عناصر قوة الأمة لخدمة القضية الفلسطينية.

إلا أن نضال بودية لم يكن عن طريق كتاباته وفنه التقدمي فقط، بل كان أيضًا بالسلاح، فالكتابة جزء لا ينفصل عن مجمل حياته النضالية ضد الاحتلال الفرنسي لبلاده أولًا، ثم الاحتلال الصهيوني لفلسطين والأرض العربية ثانيًا، ودفع حياته ثمنًا لذلك على يد الموساد الإسرائيلي.

وُلد بودية في 24 فبراير/ شباط 1932، في حي القصبة الشعبي الفقير بالعاصمة الجزائر المحتلة من فرنسا، وتوفي والده وهو في عمر 13 عامًا، واضطر بودية إلى العمل في تلميع الأحذية، حيث كان يجلس أمام مبنى الأوبرا.

ثم عمل لدى تاجر أقمشة يهودي بخيل، وفي إحدى المرات رفض إعطاءه أجره فاضطر بودية إلى سرقة هذا الأجر، وذاك الحدث كان سببًا في سجنه وهو مراهق، حيث السجن كان مفيدًا في تشكيل شخصيته، فقد تعلم بودية فن التمثيل المسرحي والكتابة المسرحية، مستفيدًا من تنظيم إدارة السجن أنشطة فنية للسجناء.

هنا تشكّلت ملامح شخصية بودية، فقد عاش في فقر واحتلال وسجن، وتعلم الفن المسرحي، فخرج ناقمًا على الاحتلال والفقر والظلم، ليواجه ذلك بالفن.

بعدها اندلعت ثورة الجزائر فقرر أن يمارس الكفاح بالسلاح، فانضمّ إلى جيش التحرير، وفي عام 1956 انتقل إلى فرنسا كجزء من عمل سرّي لصالح جبهة التحرير الجزائرية، حيث أوكلت إليه قيادة الفرقة الخاصة التي نفّذت تفجير خزّانات للنفط بالقرب من مارسيليا.

وبسبب هذا الحادث سُجن في فران قرب باريس، وفي داخل السجن نضج ككاتب، وألّف وهو بداخله مسرحيتَي “الزيتونة” و”الولادات”، وساعده بعض الأصدقاء من السجناء الفرنسيين، المؤمنين بقضيته، على الهرب، ففرَّ من هناك إلى بلجيكا ثم سويسرا ثم تونس.

نضاله ضمن الثورة الجزائرية في أوروبا أتاح له إقامة شبكة علاقات واسعة بالقارة العجوز، جعلته مؤهّلًا بعد استقلال الجزائر للعب دور آخر مهم لصالح القضية الفلسطينية.

كان بودية جزءًا من حركة أيلول الأسود الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اللتين نفّذتا عمليات اغتيال وخطف في أوروبا ضد “إسرائيل” ومصالحها، وفقًا لما أفادت به تقارير استخباراتية إسرائيلية وفرنسية.

وكانت لديه قدرة هائلة على التخفي وتغيير هويته، والتنقل السريع من مكان لآخر، والظهور بأكثر من شخصية، حتى أُطلق عليه “رجل ذو مئة وجه“، بل استطاع بودية التنسيق مع جهات عالمية تتبنّى العنف الثوري ضد الإمبريالية العالمية، كالجيش الأحمر الياباني، لتنفيذ عمليات لصالح القضية الفلسطينية.

وانتهى الأمر باغتياله على يد الموساد بتفخيخ سيارته وتفجيرها في باريس، صباح يوم 28 يونيو/ حزيران 1973.

برهان الدين العبوشي.. مرّغَ جبينه في تراب وطنه وسجد في محرابه

“قرنَ الكلمة بالسلاح في مواجهة المحتلين، فجُرح وسُجن وعُذّب في معتقلات عوجا الحفير وصرفند والمزرعة”، يقول واصف أبو الشباب في دراسته “شخصية الفلسطيني في الشعر الفلسطيني المعاصر”، عن الشاعر برهان الدين العبوشي الذي أطلق أشعاره ضد الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي مع إطلاقه الرصاص:

كان الفلسطيني برهان الدين العبوشي يتعامل مع وطنه بقدسية، فهو يتعبّد الله فيه، وعن ذلك يقول:

مَرّغ جبينك في طهور تُرابِه .. واسجد فإنّ الله في مِحْرابِه

وامْش ِالهُوينى خاشِعا مُتَصدّعا .. فلقد مشيت على رُفاتِ تُرابه

واحْبِس لسانك أن تقول سفاهةً .. فالبِر والتهذيب من آدابه

واخفِض جناح الذُّل للوطن الذي .. رواك من أكوابه ورِضابِه

وُلد برهان الدين العبوشي في جنين في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1911، وعاش طفولته المبكرة في العهد العثماني، حتى احتلال البريطانيين بلده وهو ابن 7 سنوات.

انتقل إلى نابلس في المرحلة الثانوية والتحق بكلية النجاح الوطنية، وكان أستاذه إبراهيم طوقان، وأشرنا إلى دوره ودور النجاح الوطني في فقرة سابقة.

انتقل العبوشي عام 1931 إلى لبنان ليكمل دراسته في الكلية الوطنية بالشويفات، بعد أن حُرِم من الحصول على الشهادة الدراسية من النجاح نتيجة خطابه يوم تخرجه الذي حرّض فيه على الثورة ضد الاستعمار، حسبما يذكر شمس الدين عصيدة في دراسته “برهان الدين العبوشي أديبًا”.

ثم التحق بالجامعة الأمريكية ببيروت وفُصل منها في مطلع السنة الدراسية الثانية، فعاد إلى فلسطين وعمل موظفًا في البنك الزراعي العربي بطبريا، وكان في هذا التوقيت قد بدأ احتراف الشعر.

في هذه الأثناء قامت ثورة 1936 المسلحة ضد الاحتلال الإنجليزي الداعم للصهاينة، وسُجن في عوجا الحفير، ثم نُقل إلى معتقل صرفند، وبعد خروجه اُعتقل مرة أخرى في سجن المزرعة، حسبما ينقل عصيدة.

بعد توقف الثورة الفلسطينية عام 1939، سافر إلى العراق وشارك في ثورة رشيد عالي الكيلاني عام 1941 مع عدد من الفلسطينيين، منهم الحاج أمين الحسيني والشاعر عبد الرحيم محمود، وجُرح خلال قتاله ضد القوات الإنجليزية.

بعد هزيمة الثورة هرب إلى دمشق ومنها عاد إلى فلسطين، وشارك بالسلاح في معركة جنين خلال حرب 1948 مع رفاقه الفدائيين، وأصيب بشظية في كتفه، حسبما يذكر كامل السوافيري في دراسته “أعلام الشعر والأدب في الأرض المحتلة”.

سافر إلى لبنان بعد النكبة، وهناك طبع مسرحيته الشعرية “شبح الأندلس”، ثم انتقل إلى العراق وعمل مدرّسًا للغة العربية في عدد من المدن العراقية حتى أُحيل إلى التقاعد عام 1972، خاصة أنه كان قد حصل على الجنسية العراقية عام 1952.

منحه الرئيس ياسر عرفات وسام القدس للثقافة والآداب والفنون عام 1991، وفي 8 فبراير/ شباط 1995 توفي ودُفن في مقابر الكرخ ببغداد.

يوسف إدريس: قاتلَ وأُصيب في الجزائر وتعفّف عن سرد تفاصيل التجربة

الروائي والمسرحي وكاتب القصة القصيرة الأشهر في مصر يوسف إدريس، المعروف باتجاهاته الثورية اليسارية في كتاباته، خاض أيضًا المعركة النضالية بالسلاح لا بالكلمة فقط، وذلك في الجزائر عام 1961 ضد الاحتلال الفرنسي.

والمثير أنه لم يكتب عن تلك التجربة بالتفصيل، رغم أن من حوله طالبوه بالكتابة عنها، خاصة أن أخبار مشاركته في تلك الحرب تداولتها أخبار صحفية، أفادت بأنه أُصيب برصاصة بكتفه خلال القتال في صفوف جيش التحرير الجزائري.

إلا أنه تعفّف أن يتاجر بتلك الحكاية، واكتفى بإشارة إليها في تقديمه لروايته “رجال وثيران”، حيث قال إنه ذهب مع بعثة مصرية والتحق بجيش التحرير وحضر بعض المعارك مع ثوار الجزائر، وكل من حوله طالبوه بكتابة رواية أو أي عمل أدبي يوثّق تلك التجربة، لكنه لم يستطع الكتابة.

وبرر عدم كتابته عن التجربة خلال تقديمه لـ”رجال وثيران”، فكتب: “مشكلتي دائمًا أني لا أستطيع أن أكتب لأن من واجبي أن أكتب، ولم أجرب أبدًا أن أفرض على نفسي موضوعًا، ولا أن أعطي لموضوع بالذات حق الأولوية في الخروج إلى حيز الوجود”.

ويكمل: “لقد انفعلت بكل ما رأيت في الجزائر قبل الاستقلال وبعده، لكن يبدو وكأن الانفعال لم يكن قد نضج إلى الدرجة الكافية لكسر القشرة الإرادية والخروج إلى الحياة.

كانت الصورة الأساسية لأي عمل يكتب عن ثورة عظيمة كثورة الجزائر يجب أن يكون في مستوى عظمة هذه الثورة!

وأنَّى لي بهذا المستوى وأنا لا أزال بالكاد أتامل ما رأيت ووعيت؟ وأنَّى لي به والمهمة شاقة، فالقضية لا تزال دافئة بالحماس، ولا يستطيع الإنسان فيها إلا أن يجاري الشعور العام المنفصل بها، بحيث تبدو الموضوعية نوعًا من السخف لا محل له”.