توسع النظام الحالي في جمع ضرائب فلكية من المواطنين لم تحدث في تاريخ البلد، إذ تأتي الضرائب في المركز الثاني بعد الاقتراض، وفي الحقيقة إن مصر حاليًّا تعدّ أكبر بلد في العالم من حيث عدد ضرائب، إذ تفرض 24 نوع ضرائب مختلفة.

وفقًا لوزارة المالية، فقد بلغت الحصيلة الضريبية للعام 2023-2024 نحو تريليون و530 مليارًا، وهذا المال الضخم الذي اُقتطع أغلبه من القطاعات الأفقر، يمثّل النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات الدولة التي بات اقتصادها يعتمد على القروض أو فرض جباية جديدة.

لكن رغم أن قدرة الدولة على جمع الضرائب تطورت بشكل كبير، بجانب أن مسلسل فرض رسوم جديدة على السلع والخدمات وحتى على الأشخاص كالمغادرين من البلد ما زال مستمرًّا، لم تساهم هذه الجبايات في حل سوء الأوضاع التي تعيشها البلاد.

لتوضيح كيف أدّى بنا الحال إلى هذا المشهد الدامي، ولماذا هناك حالة من الإصرار على مواصلة استنزاف أكبر قدر ممكن من جيوب المصريين، علينا أن نرجع إلى الوراء قليلًا.. إلى جذور نشأة الضرائب المصرية الحديثة، لكي تعيننا على فهم واسع للأزمة الحالية التي وصلنا إليها.

أحد أهم الكتب التي تناولت هذا الموضوع بشكل جادّ، والذي سنلقي الضوء على أهم ما جاء بين طياته، هو كتاب “الضرائب مصلحة من؟ قراءة في الاقتصاد الاقتصادي السياسي للضرائب بمصر”، الذي نشرته دار المرايا للثقافة والفنون بالقاهرة عام 2019، وهو لمجموعة من الباحثين والباحثات.

ميلاد الضرائب: رأسمالية الباشا فقط

حين تولى محمد علي حكم البلاد، قاد تحولات اقتصادية عنيفة، فقضى تمامًا على طبقة الحرفيين، تلك الطبقة التي يرى بعض الباحثين أن بإمكانها أن تتحول إلى برجوازية تجارية وصناعية كما حدث في أوروبا، ثم ألغى الباشا نظام الضرائب المعمول به في ذلك الوقت، نظام الالتزام، واستبداله بنظام الاحتكار الذي جعل كل شيء مملوكًا لنظامه، ليضع بذلك اللبنات الأولى لنظام الضرائب الجديد.

استمر أبناء محمد علي من بعده على سياسته الضريبية نفسها، وحين استفحلت مشكلة الديون في عهد الخديوي إسماعيل، ولم تعد ضرائب الأرض تكفي لتغطية الديون، أسرف الخديوي في فرض أشكال جديدة من الضرائب والرسوم لتوفير مصادر مالية، لكن محاولاته البائسة لم تنجح.

يشير الباحث الاقتصادي محمد جاد، في دراسته “الضرائب في عالم ما قبل التسعينات”، إلى أن العوائد الضريبية في تلك الفترة كانت موجهة بشكل أساسي لخدمة مصالح الدائنين، بل إن عائدات الضرائب كانت ضمانة تستخدمها السلطة في كثير من الأحيان للحصول على ديون جديدة، فبعض الديون كانت تصدر بضمان الضرائب مثلما يحدث الآن.

ورغم أن الاقتصاد المصري في تلك الفترة كان مندمجًا في النظام الرأسمالي العالمي ومنفتحًا على الاستثمار الأجنبي، إلا أن جاد يرى أن مصر دخلت عالم الرأسمالية، لكنها لم تتحول إلى مجتمع رأسمالي، فالبيئة التي قام محمد علي وأبناؤه بإنشائها لم تكن في الحقيقة مهيَّأة لنشأة نظام ضريبي حديث، لأن كل شيء كان تابعًا للعائلة المالكة وحكرًا عليها، بجانب أن معاهدات “الامتيازات الأجنبية” ساهمت في إعاقة تشكُّل نظام ضريبي حديث.

فجر الضرائب

عقب معاهدة 1936، شهدت المنظومة الضريبة تحديثًا كبيرًا، وعملت بكل جهد للخروج من عالم الضرائب القديم إلى عالمه الحديث، وبحسب جاد فإن ظهور الضرائب الحديثة في مصر كان تحديدًا في عام 1937، حيث أصدرت وزارة المالية قرارًا بتشكيل لجنة لإعادة النظر في النظام الضريبي بأكمله، ثم قررت في عام 1939 فرض ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بعد ما يقرب من 100 عام على ظهورها في بريطانيا.

ورغم أن هذه الضريبة لم تتجاوز الـ 10%، إلا أن تطبيقها أثار جدلًا واسعًا واعترض عليها البعض، محذّرًا من أنها ستساهم في هروب رؤوس الأموال، وبحسب ما يوضح جاد، فإن الوضع المؤسساتي المرتبك والمقاومة المجتمعية لمصلحة الضرائب لم يمنعا الأخيرة من أن تُطور من حصيلتها بشكل متسارع، واستطاعت بإمكاناتها المتواضعة أن تحقق طفرة كبيرة في إيراداتها من الضرائب الحديثة، إلى درجة جعلتها تحل تدريجيًّا محل الضريبة الكلاسيكية القديمة على الأراضي الزراعية.

ثم عقب الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، تصاعدت الضرائب المصرية مع السياق العالمي الذي شهد أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في الضرائب، فأقرَّ البرلمان المصري الضريبة العامة على الإيراد عام 1949، ووصل أعلى مستوى لها إلى 50%، ثم في عام 1951 ارتفع الحد الأقصى لها إلى 70%، وستواصل الارتفاع أيضًا في الشهر الأول من حكم الضباط عام 1952.

الاشتراكية بالضرائب

في عهد جمهورية يوليو، وخلال العقد الأول من الحكم العسكري، جرى تعديل نظام الضرائب بالكامل، انتهت مرحلة ضرائب الحقبة الليبرالية، ودخلت مرحلة ضرائب العصر الاشتراكي، كان أمام النظام الناصري طريقان متناقضان للتعامل من المال، الأول هو الاستحواذ المباشر على أصول القطاع الخاص عن طريق التأميم، والثاني عن طريق فرض الضرائب، فرغم أن الدولة كانت أصلًا تقوم بتأميم المنشآت الخاصة، أيضًا في الوقت نفسه كانت تفرض الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية على المنشآت التي أمّمتها.

يوضح جاد أن هدف النظام الناصري من وراء سياسته الضريبية الجديدة كسب شرعية جماهيرية، وإعادة تشكيل الثروة داخل المجتمع عبر استهداف طبقات معيّنة، أو تفتيت الملكيات الكبيرة للحدّ من وجود طبقة الأثرياء، بجانب تمويل الأنشطة الحربية والاحتياجات الاجتماعية للدولة.

على سبيل المثال، تمّ فرض ضريبة على التركات وصلت إلى 40% من قيمة التركة، كما جرى تعديل نظام “ضريبة الإيراد” لكي يخضع متوسطو الثراء للأسعار العليا للضريبة، مثلهم مثل الأكثر ثراء، فارتفعت النسبة الأعلى للضريبة إلى 90% ثم إلى 95%، وأيضًا زادت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من 10% إلى 17%.

كذلك فرضَ النظام الناصري الضرائب على مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، كضرائب الإنتاج، وضرائب الاستهلاك، بجانب الضرائب المرتبطة بنفقات الحروب، منها ضريبة الدفاع التي صدرت عام 1956، وضريبة الأمن القومي عام 1967، وضريبة الجهاد عام 1973، وقد منح النظام لنفسه حق إصدار العديد من الضرائب بعيدًا عن البرلمان الذي كان بالأساس مقيدًا.

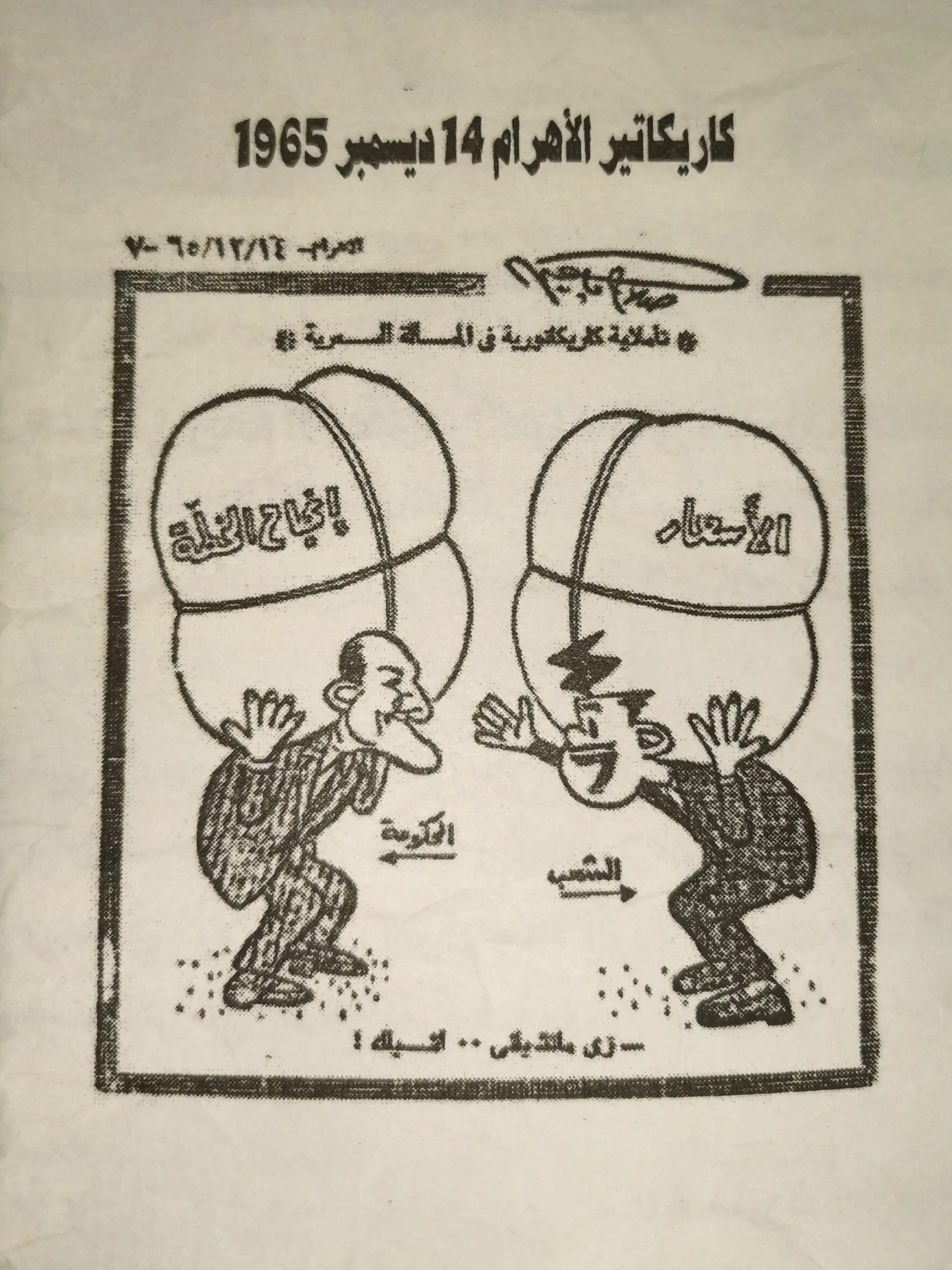

لكن رغم أن الحقبة الناصرية اكتسبت شرعية وجودها من تبنّي سياسات ضد الأثرياء، ورفع شعار تذويب الفوارق بين الطبقات، فقد رفع النظام أسعار السلع الضرورية، كما واجه عقبات في استقطاع الضرائب من الأغنياء، حيث انتشرت ظاهرة التهرب الضريبي، ولذا يعتبر البعض أن سياسات الضرائب الناصرية تجاه الأغنياء كانت محض دعاية سياسية.

ويشير جاد إلى أنه رغم تصاعد الضرائب بشكل قوي خلال الخمسينيات والستينيات، فقد ظهر ضعف قدرة الدولة على جمع إيرادات الضرائب، وكانت ظاهرة الهروب من الضرائب إحدى أهم الظواهر التي طفت على السطح.

فعادةً، لم يدفع الضرائب غير ذوي الدخل المحدود والثابت، أي الموظفون والعمال، لأن رجال الضرائب كان بإمكانهم متابعة هذه الشريحة بسهولة، عكس الأثرياء الذين لديهم طرق للتهرب واستغلال الثغرات الموجودة في التشريعات.

لكن ما يلفت الانتباه في تلك الفترة، أن الدولة نفسها اتخذت قرارات بزيادة الضرائب على مجموعة من السلع الشعبية الاستهلاكية، التي يصعب على المواطنين التخلي عن شرائها حتى وإن ارتفعت أسعارها، كالدواء والخضروات واللحوم والشاي والسكّر والزيوت والسجائر والأخشاب والمنتجات البترولية، بل حتى رغيف الخبز أقدمت كثير من المخابز على إنقاص وزنه، وبحسب جاد تمّ تبرير هذه الإجراءات على أنها أداة ناجعة لإصلاح الاقتصاد وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن.

من المفارقات أن نظام عبد الناصر هو من بدأ مسلسل رفع الأسعار وفرض ضرائب على سلع يعدّ الطلب عليها غير مرن، ما يضمن القدرة الأكيدة على استقطاع المال، أو كما يصفها جاد بذرة الضرائب غير المباشرة التي زرعها ناصر ثم قامت الأنظمة المصرية بتنميتها.

فهذه الفلسفة الضريبية أو استغلال السلع الضرورية كأداة لحشد الموارد المالية للدولة، تطورت وتعززت مع الوقت، إلى أن وصلت إلى الشكل الأكثر قسوة حاليًّا، المتمثل في ضريبة القيمة المضافة على كل السلع والخدمات.

ويرى جاد أن السياسات الاشتراكية للضرائب في عهد ناصر كانت تسير في اتجاه معاكس، فكلما حاصرت الدولة الأنشطة الربحية، كلما قطعت شريانًا من الشرايين التي كانت تضخّ لها الإيرادات.

وبالتالي فشل النظام الناصري في تطبيق ضرائب العدالة الاجتماعية، ولمعالجة الفشل الاقتصادي وسدّ العجز المالي للدولة، لجأ إلى فرض المزيد من الضرائب على السلع الضرورية للمواطنين، وهنا يعتبر جاد في نقطة هامة جدًّا أن النظام الناصري هو الذي أعاد تأسيس عملية الضرائب غير المباشرة، والتي سيتوسّع خلفاؤه في فرضها، وستتغير أيضًا مسمياتها.

وفي كتابه “النظام القوي والدولة الضعيفة”، يرى أستاذ الاقتصاد الراحل سامر سليمان أن عدم نجاح “الخطة الخمسية” للنظام الناصري في تحقيق أهدافها أصاب الاقتصاد المصري بالركود، ثم مع هزيمة الجيش عام 1967 أصبح احتياج نظام عبد الناصر للأموال الخارجية مسألة حياة أو موت، فتمَّ حل الأزمة عن طريق المصالحة مع الأنظمة النفطية، ما مكّن النظام من الموارد المالية التي يحتاجها، وهو النمط الذي استمرَّ بعد ذلك.

الجنّة الضريبية

في عام 1981 أصدر السادات قانونًا جديدًا ألغى بموجبه منظومة الضرائب القديمة، ومهّد لتأسيس منظومة ضرائب أكثر اندماجًا مع السوق العالمي، واضعًا سياسة ضريبة متماشية مع بروز النيوليبرالية في حقبة الثمانينيات والتسعينيات.

لم تؤدِّ سياسة الانفتاح وتخفيف الضرائب التي قادها السادات إلى اتّساع الهوة الطبقية بين الفقراء والأغنياء فقط، بل تطورت نظرة الدولة إلى الضرائب، وتبخّر هدف توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما هو الهدف أصلًا من وجود الضرائب.

ثم قام مبارك في بداية عهده برفع ضريبة الشركات إلى 40%، واستثنى منها أرباح الشركات الصناعية الناتجة عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن نشاط التصدير، بحيث تخضع لنسبة 32% فقط، كما رفع أعلى سعر للضريبة العامة على الدخل إلى 65% على الدخل الذي يتجاوز 200 ألف سنويًّا.

لكن سرعان ما عادت الضرائب إلى المسار النيوليبرالي، حيث بدأت التسعينيات ببرنامج جديد للإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد والبنك الدولي، كان مبارك عازمًا على السير في طريق السادات بشأن الضرائب، لكنه في الوقت نفسه حاول إمساك العصا من المنتصف، فكان يدير سياسات الضرائب بقوانين السادات نفسها، ويفتح بابًا خلفيًّا للإعفاء من الضرائب، وفي الوقت نفسه احتفظ بالأداة الدعائية الناصرية.

ففي عام 1996، ألغى مبارك منظومة الضرائب على الإيراد، وتبعها بإلغاء ضرائب الثروة والتركات، والتي دافعت عنها الدولة باعتبارها أداة لتذويب الفوارق بين الطبقات، واستبدل الأخيرة بقانون جديد كان أعلى سعر للضريبة فيه 15%.

كيانات الأعمال الكبرى استغلت خبرتها المحاسبية لتطبيق حيل متجددة وبناء شبكات معقدة من الشركات لممارسة التجنُّب الضريبي.

وفي دراسته “هل يدفع الكبار الضرائب؟”، يرى محمد جاد أن عام 2005 كان عام الانفصال بشكل تام عن كل ما يمتّ بصلة إلى تراث الحقبة الناصرية، فبخطوات متسارعة دخلت الدولة عالم السوق الحر، ودشّنت منظومة جديدة للضرائب.

كان يوسف بطرس غالي، الاقتصادي الحائز على الدكتوراه من جامعة إم آي تي الأمريكية وآخر وزراء مالية مبارك، هو المهندس الذي قاد حركة التطور التي شهدتها الحياة الضريبية، وقد اشتهر في تقديم المزيد من الحوافز للأثرياء، وسخائه في تخفيف الضرائب على الشركات، وأهم ما قام به قانون “الضريبة الموحّد”، أي أنه كلما زادت أرباح الشركة سيتم اقتطاع نسبة الضريبة نفسها.

لكن رغم كثرة التسهيلات وتخفيف الإعفاءات الضريبية التي مُنحت للمستثمرين بسخاء خلال العهد المباركي، لم يلتزم الأثرياء والمستثمرون بدفع الضرائب، وفي دراستها “موظفو الضرائب في مصر: نظرة عن قرب”، توضح سارة سيف أن الدولة حين أرادت أن تقترب من مجتمع رجال الأعمال، وضعت قيادات منهم على رؤوس المؤسسات العامة بالدولة.

هذا التزاوج لم يساهم فقط في تنامي الفساد المؤسساتي لمنظومة الضرائب، وخلق طبقة جديدة من رجال الأعمال، بل أدّى كذلك إلى استغلال وإيجاد ثغرات تشريعية بصورة تتوافق مع القانون، وابتكار العديد من الممارسات للتهرب من سداد الضرائب.

هذا بجانب أن كيانات الأعمال الكبرى استغلت خبرتها المحاسبية لتطبيق حيل متجددة وبناء شبكات معقدة من الشركات لممارسة التجنُّب الضريبي، هذا مع ملاحظة أن العقوبات المالية والجنائية ليست رادعة، إذ إن منفعة التهرب من الضريبة تتجاوز تكلفة أي عقوبة قانونية، وفي الحقيقة التهرب الضريبي هو من السمات الأساسية لمنظومة الضرائب المصرية.

المماليك الجدد

في دراسته “الانتقال إلى عالم جديد”، يرى محمد جاد أن روح العدالة بدأت تعود للنظام المالي عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، حيث إن مطالب الثورة وصلت إلى منظومة الضرائب، فقانون التوزيع الضريبي الذي فرض ضريبة 5% على من تتجاوز دخولهم السنوية مليون جنيه أنجزته ثورة يناير، وهي الضريبة التي منحها الإعلام لقب “ضريبة الأثرياء”، لكن تم إلغاؤها عام 2015.

ويذهب جاد إلى أن ثورة يناير شكّلت قلقًا لأصحاب رؤوس الأموال والثروات، فقد كان واضحًا أن المزيد من الديمقراطية يعني سقوط الحماية تدريجيًّا عن “سياسات غالي” وأسلافه، وبالتالي لم يكن أمام هذه النخبة خيار سوى قمع مطالب التحرر والعدالة الاجتماعية، والمناداة بعودة النمط السلطوي من جديد.

وفي دراسته “الضرائب في عالم ما قبل التسعينات”، يرى جاد أن النظام المصري منذ عام 2013 تنازعته رغبتان متناقضتان، الأولى خلق انطباع برغبته في تخفيض سعر الضريبة على الكبار، وفي الوقت نفسه يرغب في جمع أكبر حصيلة ضريبية ممكنة، وقد يبدو هذا الاستنتاج صحيحًا بشكل كبير، فالسياسات المعلنة تتعارض دائمًا مع ما يتم تطبيقه.

من اللافت أن الخطاب الرسمي للنظام الحالي يحاول التوفيق بين المتناقضَين، على سبيل المثال بين دعايته بمساندة حقوق الفقراء وقسوة القرارات التي يتخذها تجاه الفقراء في الواقع العملي.

وفي الحقيقة، فإنه مع فقدان النظام بروباغندا احتكار تمثيل القطاعات الأفقر من المجتمع، وفشل برامجه الاقتصادية التي لم تعد تقدم حلولًا حقيقية، فإن التوجه الأمني هو دائمًا البديل، وخصوصًا مع الرغبة الجامحة في فرض سياسات قاسية وعدم الاستعداد للتخلي عنها.

لا شكّ أن عهد السيسي سيؤرّخ له بصفته العهد الذهبي لجباية الضرائب في تاريخ مصر، إذ توسع النظام في فرض الضرائب على مختلف المجالات، بهدف استنزاف أكبر قدر ممكن من الأموال من جيوب المواطنين، وتسريع وتيرة ضمّ القطاع غير الرسمي الذي ظل عصيًّا على مأموري الضرائب للسيطرة الرسمية من أجل جني أكبر قدر من الأموال.

لكن في الواقع، اعتمد النظام بشكل أساسي على التوسع غير المسبوق في فرض ضرائب غير مباشرة على السلع الاستهلاكية الأساسية، رغم ضغوط هذا الأمر على الحياة المعيشية للمجتمع، خصوصًا الطبقات الوسطى والدنيا، وهذا الأمر المعادي للعدالة الاجتماعية كان دائمًا الحل الأسهل والثابت في تاريخ الضرائب المصرية الحديثة منذ عهد ناصر.

وبعكس ضريبة المبيعات السابقة التي كنت تُفرض على بعض السلع والخدمات الأساسية، تم تشريع قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016، وتضمن نسبة موحدة للضريبة، 14% غير محددة السلع والخدمات وتشمل الكل، وتصل إلى 22% على بعض الخدمات الأساسية، مثل بطاقات شحن التليفون، وهذه الضريبة القاسية لا تأخذ في الاعتبار الفوارق الشاسعة بين طبقات المجتمع.

الثابت في مسلسل الضرائب هو أنه كان دائمًا بعيدًا عن إرادة المجتمع الذي لم يعطَ حق المشاركة السياسية واختيار سلطة تمثله، وبالتالي غياب الحد الأدنى من التوافق بين المجتمع والنظام.

وبالتالي إن الضرائب على السلع والخدمات تتحمّلها في الحقيقة القطاعات الأفقر، مع ملاحظة أن النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات الضريبية للدولة يأتي تحديدًا من هذه النوعية من الضرائب، لكن في مقابل ذلك لا يظهر أثر استقطاع الضرائب من جيوب المواطنين على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأساسية.

بل على العكس، ما زالت الدولة مستمرة في مسلسل تخفيض الإنفاق الاجتماعي وتقليص الدعم، وفي الحقيقة لا يتم حتى الالتزام بما أقرّه الدستور، الذي على سبيل المثال حدد إنفاق نسبة 4% من الناتج القومي على التعليم، لكن نجد أن الدولة كل سنة تخفض هذه النسبة القليلة التي وصلت في موازنة عام 2023 إلى %1.6.

الإشكالية ليست فقط في استخدام العائدات الضريبة بشكل غير متكافئ، لكن أيضًا في استخدام الضرائب في تسديد القروض والفوائد، ما يشكّل أداة للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداة لتطبيق برامج الإنفاق الاجتماعى والحد من الفقر، فبدلًا من صرف أموال ضرائب الناس لخدمتهم، تُصرف في تسديد بذخ ومباهاة فئة قليلة استحوذت على كل شيء.

أيضًا من المهم ملاحظة أن مصلحة الضرائب مؤسسة غير مستقلة على الإطلاق، ترزح تحت الضغوط السياسية، ولذا ترى سارة سيف في دراستها “موظفو الضرائب في مصر: نظرة عن قرب”، أن تبعية الضرائب لوزارة المالية وارتباطها بأهداف الحكومة التي أرادت دائمًا تعظيم الإيرادات بأي طريقة، جعل مصلحة الضرائب مجرد أداة لتنفيذ تلك الأهداف السياسية الطموحة، بغض النظر عن مدى واقعيتها وتأثيرها على حياة الناس.

وبالتالي من الطبيعي أن تزداد الفجوة بين ما تتطلع الحكومة إلى جبايته والواقع القاسي، بكل بساطة، لأن هذه القرارات لا تراعي البُعد الاجتماعي، وتعتمد على مبدأ استنزاف الجيوب أولًا.

وهكذا يتبيّن لنا أن حكومات الجباية ورفع الأسعار المتعاقبة منذ عام 1952، لم تُظهر اهتمامًا حقيقيًّا بالطبقات الأدنى في المجتمع، والتي مع الوقت زاد تهميشها على كافة الأصعدة، ودُفعت نحو الخنق والرداءة في كل شيء، فبشكل متواصل ما زالت معدلات الفقر تزداد بين صفوف المصريين بسبب السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها هذه الأنظمة، والتي ما زال تدفع ثمنها وتتحمل تبعاتها الشرائح الأقل فقرًا.

إن الثابت في مسلسل الضرائب هو أنه كان دائمًا بعيدًا عن إرادة المجتمع الذي لم يعطَ حق المشاركة السياسية واختيار سلطة تمثله، وبالتالي غياب الحد الأدنى من التوافق بين المجتمع والنظام، قد يفسِّر حالة عدم ثقة المصريين في الضرائب ومشاعرهم السلبية تجاهها، فالتاريخ يخبرنا أن الضرائب المصرية في معظم الأحيان كانت غير عادلة، إذ ساهمت في إثراء طبقة الأثرياء ونخبة المؤسسات العسكرية على حساب المجتمع، ما عمّق التفاوت الاجتماعي الذي نعيشه اليوم.