الفن قد يعكس صور حياة المجتمع بدعوى الواقعية وفي هذه الحالة هو أداة خاملة لا تدفع إلى الأمام، وقد يكون حالمًا بواقع جديد وفي هذه الحالة يدفع إلى التغيير، حسبما نفهم من الفيلسوف والمؤرخ الفني الإنجليزي هربرت ريد في كتابه “الفن والمجتمع”.

وبالتالي فإن الحديث عن موضوعات الأغاني ومعانيها يرتبط ارتباطًا أساسيًا ومباشرًا بحال الجمهور أو المجتمع الذي توجَّه إليه الأغنية أو أي نوع من الفن، سواء كان هذا الفن مجرد انعكاس للمجتمع بوضعه القائم، أم محرضًا له لتغيير هذا الوضع.

فلسطين كانت وما زالت القضية العربية المركزية، وتناولتها كل الفنون، لكن فن الأغنية هو الفن الأكثر شعبية والتصاقًا بالجماهير، وإذا تأملنا الأغاني المعبرة عن القضية الفلسطينية سنجدها إما تحدثنا عن المظلومية الفلسطينية ومآسي الإنسان الفلسطيني، وإما تدعو إلى مقاومة الاحتلال وقتاله.

لكن لم نجد أغنية تحاول رسم حلم الانتصار كأنه حقيقة وقعت، فهي أغان مرتبطة بالواقع الفلسطيني، سواء دعت إلى تغييره أم تركتنا نبكي عليه.

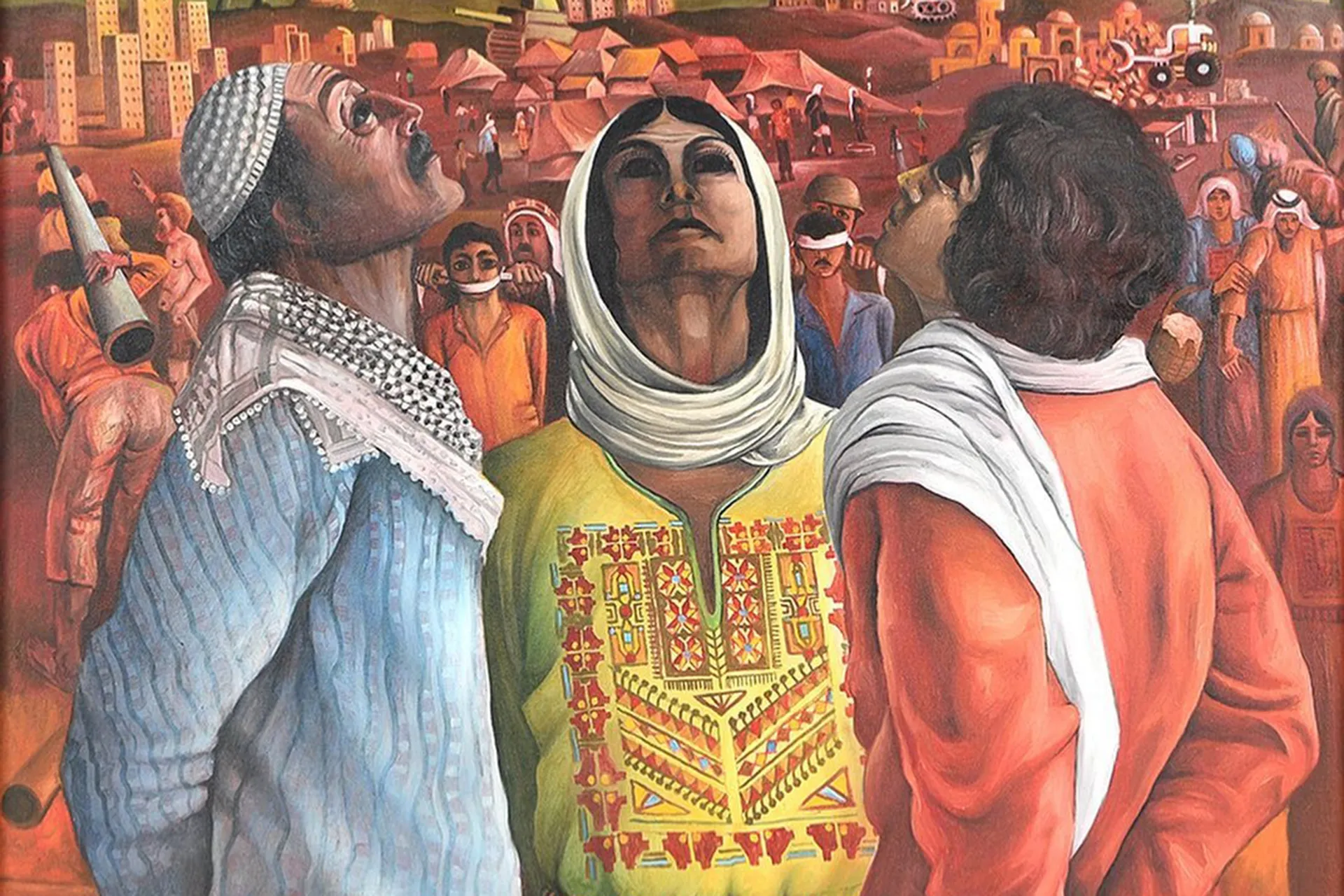

على عكس الفن التشكيلي الذي سلك بعض فنانيه منحى أكثر ثورية، فقد رأينا رسومات ولوحات تشكيلية تخيلت الانتصار وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها، ومن ذلك لوحة “عائدون” للفنانة ميس شلش، ولوحة الفنانة كفاح فاضل آل شبيب، وبعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صممت ساجدة عمر صورًا تخيلية بالذكاء الاصطناعي ليوم العودة ودخول الفلسطينيين بيت المقدس.

اللوحات والتصاميم لم تدعُ الجماهير العربية إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير فلسطين، بل وصلت بالحلم إلى أقصى طموحاته وتخيلت أن فلسطين قد تحررت بالفعل وعاد الفلسطيني إلى أرضه وقدسه.

أما الأغنية فلم تتجاوز الحديث عن العودة إلا كأمنية ورجاء حتى ولو تعاملت على أن هذا الرجاء قريب، ومن ذلك ما غناه عبد الحليم حافظ من كلمات صلاح جاهين مخاطبًا الرئيس جمال عبد الناصر في الستينيات ضمن أغنية “مطالب شعب“: “عاوزين عاوزين يا أمل ملايين العودة العودة لأراضينا.. نرجع وياك للقدس هناك ولحيفا ويافا تعود بينا”.

عبد الحليم هنا يتحدث عن رجاء وليس عن شيء قد تحقق، ونفس المعنى تقريبًا تناوله حديثًا نشيد “يلا نمشي على فلسطين” لفرقة الوعد، حيث يحشد الهمم للمشي والكفاح نحو فلسطين، لكنه لم يصل لخيال تحقق العودة، حيث يقول النشيد: تراب الأقصى نادانا متى راجعين؟

الأمر ذاته نلاحظه في كلمات أغنية “الحلم الفلسطيني” لفرقة موال لإحياء التراث الشعبي، فرغم أن الأغنية مبتهجة وتحتفي بالحلم الفلسطيني بالعودة وترى أنه قد كبر وعلى وشك التحقق، فإنها لم تتجاوز الواقع، حيث تقر بوجود فعل المقاومة وبوجود الاحتلال، وتقول: المقاومة يبقى الحل، يرحل عن أرضي المحتل، ما بنساوم ولا ننذل وأنا سلاحي بيميني.

لماذا لم تتجاوز الأغنية الواقع الفلسطيني حتى ولو نظر بعضها إليه بإيجابية وطموح؟ هل هناك شيء في العقلية العربية يعوق ذلك؟ وماذا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي قرَّب حلم العودة من الذهنية العربية؟

الأمة العربية مقاوِمة وليست ناهِضة.. المظلومية تسيطر

القضية الفلسطينية هي ابنة الحالة العربية عمومًا، وفن الأغنية جزء من التكوين النفسي للمجتمعات العربية، وهذه المجتمعات غارقة في المظلومية، فمن استعمار أجنبي، إلى صراع مع “إسرائيل” وحلفائها، ومن أنظمة ملكية ذات طبيعة إلهية، إلى أخرى جمهورية تحكم بالبندقية، ناهيك بالتمييز والفقر وغيره. كل ذلك خلق إحساسًا عربيًا عامًا بالظلم، كما يرى الباحث حسام شاكر، استشاري العلاقات العامة والتواصل مع الجمهور، في كتابه “المسلمون، أوروبا وعالم متغير”.

كثرة المظالم تدفع الأشخاص والمجتمعات إلى إدمان التظلم ورؤيته في كل شيء، فتكبر كتلة الألم بداخله ويحدث تماه بينه وبين مشكلته فتلتصق به، ويستخدمها كتعريف لنفسه، ويكتسب منها شرعية وجوده، هكذا يرى الروحاني الألماني إيكهارت تول في كتابه “أرض جديدة”.

والواقع العربي هو واقع حزين بحكم الأمر الواقع، واقع ربما أدمن المظلومية لكثرة المظالم المتراكمة في ثقافته وذهنيته العامة تاريخيًا، حتى حين حاول العرب النهوض بعد حركات التحرر من الاستعمار الإنجليزي والفرنسي لم يتجاوزوا هذا الحزن، حسبما نفهم من المفكر والفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري.

يُقسِّم الجابري الأمم إلى قسمين: أمم ناهضة، وأخرى مُدافِعة (مقاوِمَة)، ويشير في كتابه “إشكاليات الفكر العربي المعاصر”، إلى أن الطرفين يلجآن إلى الماضي، لكن الأمم الناهضة تختزل الماضي في أصول تعيد إحياءها بالصورة التي تتجاوز الماضي والحاضر إلى المستقبل، أما الأمم المدافعة فتلجأ إليه لتأكيد شخصيتها، لإحساسها بالخطر الخارجي الذي سيفتك بها، فتعيش به وتضخمه وتمجده.

والأمة العربية – خاصة في القرن الماضي – هي أمة مدافعة (مقاوِمَة)، حتى في زمن اليقظة العربية الحديثة والمد القومي الذي صحبه التحرر من الاستعمار الأوروبي لم تتجاوز الأمة العربية كونها أمة مدافعة، حيث تشابكت لديها آلية النهضة مع آلية الدفاع، فأصبح الماضي في واقعنا العربي مطلوبًا، ليس فقط من أجل الارتكاز عليه والقفز إلى المستقبل، بل أيضًا، وبالدرجة الأولى من أجل تدعيم الحاضر، بحسب الجابري.

حتى كرة القدم لم تسلم أغانيها من المظلومية العربية، ففي العراق أغنية “اليوم يومك يا عراقي”، التي يغنيها حسام الرسام لمُنتخب كرة القدم، ورغم ذلك لم تنس الأغنية التذكير بأن هناك جراحًا قديمة على اللاعبين تجاوزها: “الأسد يمشي على جرحه ما يبين به جرح، هذا طبعك يا عراقي ما يصح إلا الصحيح”.

لماذا كان الفن التشكيلي العربي أكثر ثورية من الغناء؟

الفن التشكيلي كان أكثر ثورية من الغناء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فالغناء وقف عند حدود المقاومة ولم يتجاوز الواقع العربي الذي تناولناه، أما الرسم فقد تجاوز الواقع ووضعنا في قلب الانتصار، ولعل لذلك سببين أساسيين: أولهما فني، والثاني سياسي.

من الناحية الفنية، نجد أن الفن التشكيلي نخبوي أكثر منه جماهيري، أما الغناء، لا سيما العربي، ففي أغلبه فن شعبي أكثر منه نخبوي، وبالتالي كان الغناء أكثر التصاقًا بالشعور العام من الفن التشكيلي لا سيما الرسم، فهو فن قائم على الذاتية الشديدة، يسيطر على إنتاجه فنان واحد بوجهة نظر واحدة ليهدي فنه أو ربما يبيعه لشخص واحد.

وداخل الفن التشكيلي برزت المدرسة السريالية Surrealism التي تعني حرفيًا “فوق الواقع”، أو هي التي تستغل الواقع لتقفز من فوقه إلى أفق خيالي استجابة لعقل الفنان الباطن، حسبما نفهم من الناقد الفرنسي الشهير موريس نادو في كتابه “تاريخ السريالية”.

لكن هذه الحركة لم تمتد للغناء العربي إلا على استحياء، ولم تحظ التجارب السريالية الغنائية مثل التي قدمها مارسيل خليفة بشعبية كالتي تحظى بها ما تعرف بأغنيات البوب العربي، أو الأغنيات التي تمثل المشهد أو التيار الرئيسي السائد في الغناء.

من الناحية السياسية والمجتمعية، نجد أن الفن التشكيلي يتمتع بتحرر نسبي كونه نخبويًا وليس بنفس التأثير الشعبي للأغنية، وبالتالي لا يحظى برقابة قوية من السلطة كما فن الغناء، فالسلطة دائمًا تركز مع الأكثر تأثيرًا الجمهور، بحسب ما يرى الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير المصري محمد الصباغ الذي تحدث إلينا بشكل خاص.

على عكس الأغنية التي كانت وما زالت تحت سيطرة السلطة السياسية والمجتمعية والدينية بشكل أكبر من الفن التشكيلي، فالمغني دائمًا يحسب الحسابات قبل تقديم أغنيته التي تمر على جهات رقابية حكومية، وإن فلتت منها فهي تخضع لرقابة مجتمعية، وهو أمر حد من خيال الأغنية، وجعلها تتبع السائد في أغلب إنتاجها.

لكل ما سبق كان من السهل على الفنان التشكيلي أن يصبح أكثر تحررًا وأكثر سريالية، وبالتالي يتجاوز الواقع ويقدم فنًا يصور فلسطين وقد عادت إلى أصحابها، ولم ينعكس على الأغنية.

أهمية تجاوز الواقع والحلم بفلسطين محررة

“التفكير صنُع في الفن”، يقول المفكر والفيلسوف الفرنسي تريستان تزارا، رائد الحركة الدادائية، معتبرًا أن المصطلحات التي نرددها ليست مجرد انعكاس لأفكارنا وإنما صانعة لها، وهو اتجاه دعمه اللغوي توماس سكوفل في كتابه الشهير “علم اللغة النفسي”، حيث أكد أن للغة مركزين في المخ وإذا أصيب أي منهما بسوء يحدث اضطراب في التفكير والتعبير، وبالتالي هناك علاقة عضوية تشريحية بين ما ننطقه ودرجة إدراكنا وتفكيرنا.

ويوضح سكوفل أن لكل كلمة ينطقها الإنسان بصمة في المخ تسمى “logogen”، وهذه البصمة عبارة عن معلومات وانطباعات متراكمة عن تلك الكلمة، مرتبطة بخلايا الجهاز العصبي، وكلما زاد التعرض للكلمة بسماعها أو نطقها، كلما زاد تأثيرها في باقي الجهاز العصبي وبالتالي في كيان الإنسان ككل.

وكلما كانت الكلمة كثيرة التكرار، كلما خلقت روابط عصبية أقوى، وصارت جزءًا من الكيان المعرفي والفكري للإنسان، وكانت الاستجابة لها أسرع، بحسب توماس سكوفل.

وفقًا لذلك، فإن الأغنية باعتبارها كلمات، مرتبطة نفسيًا وفكريًا بالإنسان، لها تأثير على تصرفاته واتجاهاته وممارساته، وبالتالي فإن لها تأثير على سعيه لتحقيق أحلامه وطموحاته.

هذا التأثير قد يكون أكبر مما نتخيل إذا تبنينا رأي رواندا باير وما قالته في كتابها “السر – the secret” عن أن كل ما نفكر ما نفكر فيه نجذبه إلينا، فكلما كان تفكيرنا طموحًا كلما اقتربنا من تحقيق هذا الطموح، بشرط ألا يتداخل هذا التفكير مع آخر سلبي.

فإذا كان تفكيرنا يتلخص في المقاومة ومهاجمة الاحتلال فإن هذا التفكير سيعرقل من انتصارنا، أما إذا ركزنا على فكرة أننا نحرر الأرض، وملأنا عقلنا بثقافة الانتصار فسنجذب هذا الانتصار إلينا، لأن جهازنا العصبي وفقًا لنظرية البرمجة اللغوية العصبية سيدفعنا إلى العمل بكفاءة نحو ما نفكر فيه، إذا ما ملأ هذا التفكير كياننا وأغلقنا الباب على أي احتمالية للفشل.

وتؤكد بايرن أن جهازنا العصبي لا يعي أدوات النفي، فكل ما نردده ونتحدث عنه يؤثر فيه حتى لو رفضنا ما نردده، أي أنك إذا قلت “أنا أرفض الاحتلال” فجهازك العصبي ستتراكم بداخله مؤثرات تدعم فكرة أنك محتل، ولن يجذبك إلى نقيض هذا الاحتلال، أما إذا قلت “أنا أحرر وطني” فإن جهازك العصبي في هذا الحالة سيجذبك لكل ما يمكنك من تحرير الوطن.

كما توضح بايرن أن ضمن الآليات المهمة لتحقق هذا الجذب هو التخيل القوي، بمعنى أنك إن حلمت بشيء تخيله وقد تحقق بالفعل، ودرّب نفسك على أن تجيد هذا التخيل وتلمسه صوتًا وصورة وبكل أحاسيسك.

ما قالت به بايرن في كتابها الصادر عام 2006 ربما ليس بجديد، لكنه صار أكثر شعبية في العالم كنمط تفكير على يديها، فممن تحدثوا عنه قبلها المثقف المصري سلامة موسى في كتابه “دراسات سيكولوجية” الصادر عام 1956، ناقلًا إياه عن علماء نفسيين وقتها، وقال إن ترديد مصطلحات سلبية يساهم في انتشار الفعل السلبي، والعكس صحيح.

ويرى الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي في حديث خاص إلينا، أن ما قالت به رواندا بايرن في “السر” وإن كان محل شك، إلا أنه ليس خطأً في مجمله، فالخيال القوي يؤثر في الواقع بالتأكيد، ويشحن كل طاقات الإنسان النفسية للتغيير، بل ويدفعه إلى إجراءات وسلوكيات وتصرفات تقوده لتحقيق حلمه.

من هذا المنطلق فإن الأغنية التي ترسم حلم العودة الفلسطيني، وتتخيل تحقيق هذا الحلم، إذا كانت جيدة من الناحية الفنية، وحققت شعبية وصارت تتردد على الألسنة سيكون لها تأثير في نفوس الساعين لتحقيق هذا الحلم، خاصة أن هناك بروفة حدثت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، يمكن أن تكون دافعًا لهذا الخيال.