ترجمة وتحرير نون بوست

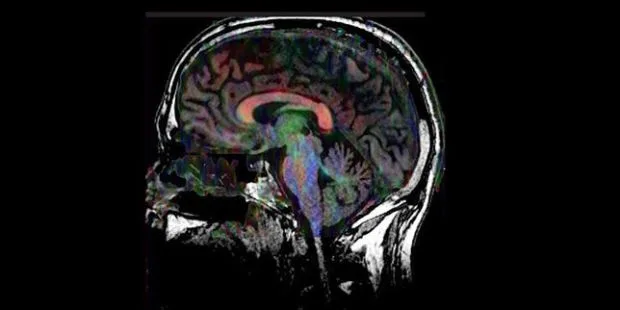

يتمتع العالم الرقمي بحضور مكثف بيننا ما ساهم في تعزيز الذاكرة الخارجية على حساب ذاكرتنا البيولوجية، التي بدأت قدرتها تتضاءل. وفي هذا الإطار، لسائل أن يسأل، كيف نسد النقص الحاصل في الذاكرة البيولوجية المحدودة والقابلة للتلف تماما كما تتلف الأنسجة الدماغية التي تحتضن الذاكرة؟

في الواقع، تم تداول هذا السؤال سابقا بين أسلافنا. لذلك، اخترعوا نظم الاستعانة بمصادر خارجية لتعزيز معارفهم، وأول ما اقتبسوه كان ما يسمى بالذاكرة الجماعية، التي تتمثل في تناقل المعلومة شفاهيا من جيل إلى آخر. وعزز هذه الفكرة أخصائي علم النفس العصبي، فرانسيس أوتاش، بقوله “بعد ذلك، جاءت مرحلة من الاختراعات التي قطعت العمل بهذا النظام على غرار، الكتابة، والطباعة، ثم التلفاز والراديو”.

نتيجة لهذه الاختراعات، تم تعويض المادة اللينة في أدمغتنا بقرص صلب، وحوسبة سحابية لتخزين المعلومات نظرا لما تتميز به من قدرة غير محدودة على التخزين. من جهته، أكد فرانسيس أوتاش في كتابه “ذاكرتي، والآخرين” أن “هذا العصر ليس له مثيل في اختراع أشياء من شأنها أن تُسهّل الاستعانة بمصادر خارجية لتعزيز ذاكرتنا على مر التاريخ البشري”.

استبدال المصادر

ينبغي طرح السؤال التالي، كيف لمجتمعاتنا أن تتأقلم مع هذا الانقلاب الرقمي؟ أليس من الممكن أن يتسبب ذلك في انعكاسات سلبية على عملية إثراء ذاكرتنا من الناحية الاجتماعية، ناهيك عن إضعاف وظائفنا المعرفية؟

كلّما ظهرت المعلومات على صفحات الإنترنت، كلما قلت القدرة على حفظها

في الحقيقة، لا تعد هذه الأسئلة المثيرة للقلق وليدة اللحظة، فسقراط مثلا شبه الكتابة “بفارماكون” حيث يعتبرها بمثابة الترياق والسم في آن واحد، فهي تصحح أخطاء الذاكرة من جهة، وتضعفها من جهة أخرى. وخلال القرن الرابع قبل الميلاد، نقل أفلاطون رؤية سقراط المتعلقة بخطورة الكتابة على الذاكرة البشرية، حيث أشار إلى ذلك في مسرحيته “فيدروس” قائلا إن “هذا الاختراع دفع الإنسان للتخلي عن الاستعانة بذاكرته، وخلقت له حالة من النسيان…” من جهته، علق فرانسيس أوتاش عن رؤية أفلاطون مشيرا إلى أن “أفلاطون قد نسي أن المجهود المبذول في الكتابة أو القراءة يتطلب أولا الاستعانة بالذاكرة”.

على عكس الإنترنت، لقيت الكتابة رواجا كبيرا منذ اختراعها، على الصعيد الاجتماعي. فحسب إحدى الدراسات، “مع انتشار الإنترنت أصبح الخطر واضحا في الحواسيب، والهواتف الذكية التي جعلت المعلومة متوفرة للجميع، ومع ذلك، لا نحطات جيدا من تأثيرات الإنترنت السلبية على الدماغ”.

في هذا الإطار، أخضعت أخصائية علم النفس، بيتسي سبارو، طلبة من جامعة كولومبيا (في نيويورك) لاختبار يتمثل في الإجابة عن أسئلة صعبة. وقد تم نشر النتيجة سنة 2011 في مجلة “سيونس”، حيث اعتمد هؤلاء الطلبة، الذين كان أغلبهم من المثقفين، بصفة أولية، على الإنترنت للإجابة على الأسئلة بدلا من التعويل على مواردهم المعرفية.

خطورة الشاشات

أفاد فرانسيس أوتاش أن “ذلك يتسبب في مشاكل، فلكي يكون لدينا إرادة حرة وفطنة، وجب علينا أولا أن نتمتع بذاكرة داخلية نعول عليها. أما إذا كنا رهينة الاعتماد التام على الذاكرة الخارجية، أي المصنعة، فسنصبح بمثابة القذائف الفارغة…” ومن جهته، حذر الفيلسوف، برنار ستيغلير، في كتابه “الذاكرة والنسيان” من خطورة “تحويل إدارة المكتسبات المعرفية إلى سلعة صناعية للتجارة بها”.

يتسبب الاستخدام المفرط للشاشات في اضطراب أوقات النوم ما يؤثر طبعا على قدراتنا المعرفية. وهناك خطورة أخرى، تتمثل في برود العلاقات الأسرية والاجتماعية.

للتوضيح أكثر، تخضع هذه التجارة لرقابة أنظمة تتمثل في محركات البحث، التي تعطي بدورها أهمية للمعلومة. وأوضح فرانسيس أوتاش أن “هذا النظام قد أصبح خطيرا جدا، ليس من ناحية ضرورته الاقتصادية، وإنما من ناحية المعرفة النقية التي يكتسبها العقل… وعلى الرغم من أنه يتم تجاوز هذه المحركات شيئا فشيئا، إلا أنها صنعت منا أشخاصا غافلين، لأننا خاضعون لها، ولأنها كذلك تقودنا وفقا لإجراءات منظمة لا نقدر على الهرب منها”.

كما قدم فرانسيس أوتاش مثالا على ذلك “إن الرضوخ لشروط الموقع الاجتماعي، فايسبوك، يعني أنك تقبل أن يسلب منك ما تخزنه من معلومات…والأخطر من ذلك، سنفقد وظائفنا الداخلية، على غرار الإدراك، والحدس، والفهم، والتخيل “.

في سياق متصل، حذر فرانسيس أوتاش أيضا من استخدام عبارة “يتصفح الإنترنت”، فحسب رأيه يعني ذلك أنه ” كلّما ظهرت المعلومات على صفحات الإنترنت، كلما قلت القدرة على حفظها”. ومن جهة أخرى، يتسبب الاستخدام المفرط للشاشات في اضطراب أوقات النوم ما يؤثر طبعا على قدراتنا المعرفية. وهناك خطورة أخرى، تتمثل في برود العلاقات الأسرية والاجتماعية.

حسب رأي أوتاش، تتلخص الخطورة الأخيرة في زرع الإحساس بالانهزامية وعدم القدرة على النجاح. ولمجاراة كل هذه المخاطر، نسوق السؤال التالي، هل هناك ترياق للعلاج من تبعيتنا لهذا العالم الرقمي؟ وفي الإجابة عن هذا التساؤل، أورد الفيلسوف برنار ستيغلير “يكمن العلاج في الأدب، والحكمة، والمعرفة الروحية”.

أنواع الذاكرة

الذاكرة العرضية: يطلق عليها أيضا اسم ” ذاكرة الذكريات”، وهي تسجل الأحداث التي عشناها على المدى البعيد، لكنها منحصرة داخل سياق زمني ومكاني محدد. وتتكون لدينا هذه الذاكرة عندما تتراوح أعمارنا بين السنة الثالثة والخامسة من العمر. وبالاعتماد عليها، يتولد لدينا الوعي بهويتنا الخاصة مع الإحساس باستمرارية هذا الوعي. ولكن، تعد هذه الذاكرة هشة لأنها ترتكز على شبكة من الخلايا العصبية موزعة بشكل كبير على كامل الدماغ، كما أنها ترتكز أيضا على الذاكرة الدلالية.

الذاكرة الدلالية: أو “ذاكرة المعارف”، وتحفظ هذه الذاكرة لمدة طويلة المفاهيم، والكلمات، والمعلومات العامة عن العالم المحيط بنا، فضلا عن المعلومات الشخصية. وتتحول معظم ذكريات السيرة الذاتية تدريجيا إلى معارف عامة وتندرج بذلك ضمن مفهوم الذاكرة الدلالية.

ذاكرة العمل تندرج ضمن أنواع الذاكرة قصيرة الأمد، وهي تقدم لنا “فسحة من إعمال العقل” مما يمكننا من تخزين والتحكم في المعلومات لمدة زمنية يمكن عدها بالثواني. ونعتمد على هذه الذاكرة في إنجاز عمل ما

ذاكرة السيرة الذاتية: تتعلق أساسا بما نعرفه عن أنفسنا وهي عبارة عن خليط يجمع عناصر الذاكرة الدلالية بعناصر الذاكرة العرضية.

الذاكرة التصريحية: تتعلق بتخزين واستعادة المعطيات التي يمكن الإفصاح عنها، ليتم التعبير عنها لاحقا عن طريق اللغة.

الذاكرة الإجرائية: وهي تعتبر الذاكرة المسؤولة عن البراعة والمهارات الحركية، واللفظية، والمعرفية، التي نستغلها بصفة أوتوماتيكية على، غرار ممارسة قيادة الدراجة الهوائية دون تفكير”. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الذاكرة يعد بمنأى عن التعرض للأمراض التي تصيب الذاكرة خاصة الزهايمر.

الذاكرة الضمنية: تعكس اللاوعي، وهي ذاكرة عاطفية للغاية. كما يمكن أن نستعين بها لاستعادة بعض الذكريات، فضلا عن أنها تعزز الترابط بين الوقت الحاضر الذي تم التذكر فيه، وبين الماضي الذي سجلت فيه الذاكرة.

ذاكرة الإدراك: ترتكز أساسا على عدة وظائف حسية على غرار البصر والسمع…مثلا يمكن اعتمادها على تذكر حدث عائلي دون إيلائه اهتماما كبيرا.

ذاكرة العمل: تندرج ضمن أنواع الذاكرة قصيرة الأمد، وهي تقدم لنا “فسحة من إعمال العقل” مما يمكننا من تخزين والتحكم في المعلومات لمدة زمنية يمكن عدها بالثواني. ونعتمد على هذه الذاكرة في إنجاز عمل ما، أو فهم ما نقوم بقراءته، أو حتى اتباع نسق سير خطاب ما، كما نستعين بها باستمرار للقيام بعدة أنشطة يومية.

المصدر: لوموند