حاول بعض الفلسطينيين زيارة قرى ذويهم وأسلافهم التي هُجِّروا منها عام 1948، وقادتهم الخطى إلى أطلال قرية نائية هاجمتهما الميليشيات اليهودية الصهيونية عام 1948، أثخنت في أهلها وتركتهم بين قتيل وجريح، وطردت من تبقّى حيًّا منهم وأحرقت الكروم.

كان هناك في قضاء جنوب الناصرة شمال الأراضي المحتلة قرية تدعى المجيدل، يسكنها أكثر من 2000 إنسان، زرعوا الزيتون والحمضيات وتعاقبت عليهم القرون والحكّام، لم يمسسها سوء، حتى جاء الاحتلال وكان ما كان.

حين وصل الأحفاد لزيارة مسقط أجدادهم بعد عقود، كانت هناك بقايا منازل حجرية ودير أثري، يتواريان خلف أشجار صنوبر غريبة لم يتحدّث عنها الأجداد ولم تعرفها البلاد، وعادوا بقصة كانت أقرب إلى الخيال، هناك في الريف البعيد شجرة صنوبر شُطرت نصفَين وبرز وسط الجذع المشطور شجرة زيتون، خرجت متحدية الأشجار الغريبة التي زرعها الاحتلال.

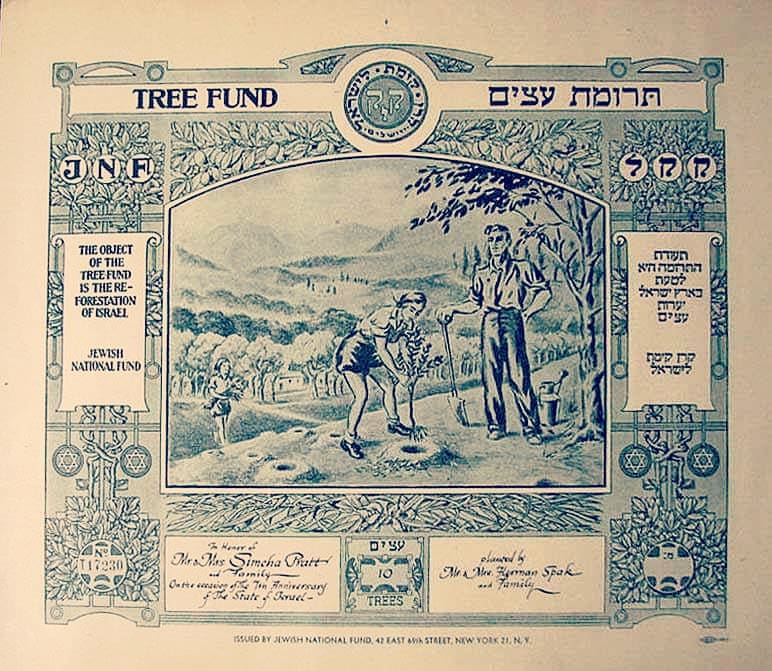

من أين جاء الصنوبر؟ ولماذا صارعه الزيتون وخاض معركة الوجود هذه ثم شقّه منتصرًا عليه؟ لأن الاحتلال حين جاء لم يستهدف البشر فقط، بل حارب الأرض وهويتها الجغرافية، و”الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” لم تكن تريد أي دلائل على أنها هجّرت الناس وهدمت قراهم وأحرقت حقولهم، فجاء ما يُعرف بالصندوق القومي اليهودي المعنيّ بتطوير البيئة.

قرر الصندوق زراعة غابة صنوبر، تعطي البلاد مظهرًا أوروبيًّا اعتاده المستوطنون الذين جاءوا من شتى بقاع أوروبا، بدلًا من النباتات الطبيعية الملائمة لمناخ فلسطين، زُرعت قرية المجيدل ومحيطها، وعلى مدار سنوات تلقّى شجر الصنوبر كل أنواع الرعاية، لكنه كان يعود ليمرض دائمًا، وبعد عقود انتصر الزيتون في مشهد أسطوري رواه الزوار.

هذه القصة وثّقها المؤرخ الإسرائيلي المناهض للصهيونية إيلان بابه في كتابه “التطهير العرقي في فلسطين”، وذكر فيه أساليب “إسرائيل” في إبادة شعب كامل، ثم إزالة آثار جرائمها كأنها لم تكن، وكيف قاوم الفلسطينيون وكيف تركوا، وقدم شهادة موثقة اعتمد فيها على ما كتبه الجيش الإسرائيلي عن أحداث عام 1948، ليكون أول إسرائيلي يكتب للتدليل على التدليس والتزوير الذي مورس من قبل الكيان في كتابة التاريخ.

من يحكي الحكايا؟

لمَ أحكي قصة الزيتون وقرية المجيدل والأحفاد العائدين؟ لأنني أؤمن بواجبنا في تذكُّر المجزرة والضحايا، ويحضرني دائمًا في الحديث عن النكبة قول الفيلسوف البوسني والرئيس السابق علي عزت بيغوفيتش: “لا تنسوا الإبادات، فالإبادة التي تُنسى تُعاد”.

ربما لم ننسَ نحن النكبة والنكسة وكل ما عاشه أجدادنا تحت وطأة الاحتلال، لكن العالم نسيَ تمامًا أن هناك إبادة ضربت شعبًا بأكمله قبل عقود قريبة، فـ”إسرائيل” تلاعبت بالتاريخ ومحت كل ما ارتكبه جيشها والميليشيات التي تتبعه، وفي هذا المقال نتتبّع باختصار أساليبها لمحو ما حصل من ذاكرة العالم، وكيف تلاعبت بالحقائق والمعلومات لتجعل النكبة كأنها لم تكن.

قصة قرية المجيدل هي قصة كل القرى الفلسطينية، “إسرائيل” لم تكن تريد أن تدمّر القرى وتفرغها من سكانها فحسب، بل كانت تريد من هذه القرى المهجرة أن تكون الصفحة الأولى في قصتها الخيالية عن أرض الميعاد التي قام عليها وطن اليهود، ولأجل بداية صحيحة كانت تحتاج لهذه الأراضي بورًا مهجورة لا يسكنها إنس ولا جن، لتقول إنها قدّمت الغالي والنفيس لاستصلاحها وزراعتها، وبناء مدن وقرى حديثة فيها لتكون وطنًا لليهود.

قد يبدو هدفًا مستحيلًا سخيفًا إذا نظرنا إلى القصة في ضوء ما يعرف العربي عمّا كان، فأهل القرى ما زالوا يحملون مفاتيح منازلهم، ولاجئين في كل بقاع الأرض ينادون بحقّ العودة، لكن العالم بجُلّه تقريبًا يعرف رواية “إسرائيل” الرسمية عن تاريخ فلسطين والأراضي المقدسة، ويصدّقها إلى حدٍّ بعيد، فقد نجحت “إسرائيل” في إخفاء تاريخ القرى الفلسطينية المدمَّرة، وجرائم التطهير العرقي الذي اقترفته بحقّ شعب كامل خلف الأشجار والغابات وأماكن الترفيه والتنزه والمساكن العصرية، ورسمت صورة جميلة عن دولة ضمّت مظلومي اليهود، وأقامت مجتمعًا حرًّا في بؤرة من الاستبداد، فكيف حدث ذلك؟

أولًا: اللعب بالتاريخ والاستدلال بالجغرافيا

بعد إفراغ القرى من سكانها، دأب الصندوق القومي اليهودي خلال سنوات على زراعة الأشجار ذات الطابع الأوروبي في البلاد، ومهّد الطريق لإنشاء منتجعات سياحية مريحة، فيها أماكن ترفيه وملاعب أطفال ولوحات إرشادية كُتب عليها تاريخ المنطقة ليقرأه السائح، فماذا سيجد السائح حين يصل؟

يعترف الصندوق أن غابات “إسرائيل” لم تكن دومًا موجودة، لكنه يقول إنها زُرعت في أراضٍ صحراوية مقفرة، ويقدم نفسه حريصًا على حماية البيئة وتطويرها، رغم أنه اقتلع حتى يومنا هذا 700 ألف شجرة زيتون وبرتقال.

أبرز الغابات التي زرعها الصندوق في فلسطين غابة بيريا التي يصفها بأنها “أكبر غابة من صنع الإنسان فيها معبد يهودي قديم، ومقابر الصالحين والنباتات الغنية، وتتموضع في وسط الغابة قلعة بيريا، وهي موقع استيطاني وتراثي يرمز للنضال من أجل حق الشعب اليهودي في الاستقرار على أرضه”.

يمكن للزائر أن يقرأ هذه المعلومات في اللوحات الإرشادية المنتشرة في المنتزه، لكن هذه الغابة تخفي تحت أشجارها 6 قرى فلسطينية تقريبًا هجر الاحتلال أهلها ودمرها، ولم يبقَ منها إلا بقايا منازل حجرية، ويعلّل الصندوق القومي اليهودي على موقعه الإلكتروني أو على اللوحات الإرشادية في الغابة وجود هذه الأبنية، بأنها جزء أصيل من الطبيعة والتاريخ القديم المجهول.

قرية عين الزيتون نموذج آخر عن التحريف والتزوير الإسرائيليَّين للتاريخ القريب، فـ”إسرائيل” تذكر القرية التي هَجّرت أهلها وطردتهم في مايو/ أيار 1948، أنها بقايا تاريخية تعود لقرية تسمّى عين الزيتون، عاش فيها اليهود منذ القرون الوسطى حتى منتصف القرن التاسع عشر.

هنا نلحظ أن الرواية الإسرائيلية هي مزيج من الخيال خُلط بقليل من معلومات حقيقية تمّ التلاعب بها، وهو أسلوب تكرر كثيرًا في كتابة تاريخ عام 1948، حتى يترسّخ في عقل المجتمع اليهودي والسائح الأجنبي الذي يزور المنطقة أن الأرض كانت خالية من السكان، وآخر من سكن فيها قبل عقود هم اليهود، وهذه هي الأدلة شاخصة للعيان.

هذا التلاعب في المعلومات التاريخية الحقيقية نلحظه كذلك في غابة أخرى أنشأها الصندوق هي رامات منشية، حيث كان في موقع هذه الغابة عدة قرى فلسطينية هي اللجون والمنسي والكفرين والبطيمات والخبيزة ودالية الروحاء وصبارين وبريكة وأم الزينات والسنديانة، جميعها كانت مأهولة بالفلاحين.

وقد رمّم الاستعمار البريطاني شبكة طرق طويلة تصل بين هذه القرى ليسهل عليه التنقل بينها، وبقيت الطرق على حالها بعد طرد السكان وتدمير القرى وحرقها، فكيف تعامل الصندوق اليهودي مع هذه القرى والطرق؟

أنشأ جولة سياحية يقوم بها الزائر بين القرى المدمرة باعتبارها مواقع جغرافية أو طبيعية لا تنمّ عن وجود بشري سابقًا، يمكن التنقل بينها بسهولة لأن شبكة الطرق تمّ تعبيدها بالعهد البريطاني، لكن لماذا يزعج البريطانيون أنفسهم بتعبيد الطرق ما لم تكن بغية الوصل بين أماكن مأهولة؟ غير أن هذه الحقيقة لا يمكن استخراجها من النص بسهولة، هذا إن أمكن استخراجها، وهي معلومات موثّقة في الأرشيف الإسرائيلي عن تاريخ النكبة ذكرها إيلان بابه في كتابه.

ذكرَ بابه في الكتاب ذاته قصة قرية صطاف، أعلى جبال القدس، طُرد منها أهلها سنة قيام الكيان، وحاول الصندوق في بداية الأمر استقدام يهود عرب للسكن فيها عام 1949، لكن الأمر لم ينجح فقرر تحويلها إلى منتجع سياحي، وتجد في وصفها على الموقع الإلكتروني أنها تحوي آثار استيطان يهودي قبل 6 آلاف عام في فترة المعبد الثاني.

يقول بابه إن لجنة التسميات الإسرائيلية بحثت عن ترابط بين المكان والتوراة لكنها لم تفلح في ذلك، فقررت أن تربط كروم العنب التي كانت موجودة على أطراف القرية الفلسطينية بلفظ الكروم الموجود في المزامير التوراتية، ويشير إلى أن المنشورات التي تهتم بالترويج للسياحة الداخلية في “إسرائيل”، دائمًا تتعمّد مزج التوعية بالبيئة بالأيديولوجيا الصهيونية القائمة على محو التاريخ.

تعكس قصة قرية المجيدل وصطاف وعين الزيتون وقرى أخرى اختفت تمامًا وبُنيت فوقها مستوطنات كاملة، نهجًا إسرائيليًّا متكررًا في محو التاريخ وكتابة غيره، اعتمادًا على تزوير الجغرافيا وتغييرها وطمس معالمها، حتى لو بدت الرواية هشّة مليئة بالتناقضات ويمكن تفنيدها بسهولة، لكنها رُويت على مدار عقود وقُدّمت في المدارس وغُنّيت في الأغاني وخُلّدت بالأشعار، وتشرّبها المجتمع اليهودي حتى بات يحفظها كمسلّمة حقيقية، وتكاد تنعدم أي رواية أخرى غيرها.

الجدير بالذكر هنا أن “إسرائيل” التي تنكر وجود هذه القرى، لديها سجلّ مفصّل للقرى الفلسطينية منذ أواخر الثلاثينيات حتى سنة النكبة، كتبه الصندوق القومي اليهودي وقدّمه للميليشيات اليهودية المعروفة باسم هاغاناه سنة النكبة.

يحوي هذا السجلّ مسحًا طبوغرافيًّا مفصّلًا لكل القرى الفلسطينية وطرق الوصول إليها، ونوعية أراضيها ووفرة المياه فيها، ومصادر الدخل وطبيعة العلاقات الاجتماعية والحالة الاقتصادية، وأعمار الرجال وأسمائهم ومن شارك منهم في نضال مسلح، وجرى إعدام جميع الرجال الذين شاركوا في الثورة ضد الإنكليز بمجرد دخول واقتحام هذه القرى سنة النكبة.

ثانيًا: التلاعب بالديموغرافيا

حين جاء موعد خروج الانتداب البريطاني كان اليهود ما زالوا أقلية قليلة جدًّا في فلسطين، كان الفلسطينيون يملكون ما نسبته 95% من الأراضي الزراعية، وكان الريف مأهولًا بأهله يزرعه سكان الأرض، وفشلت جُلّ محاولات الصندوق القومي اليهودي بإقناع اليهود استيطان الريف.

ذهب جُلّ المهاجرين اليهود إلى المدينة، وعاشوا في تجمعات أشبه ما تكون بالمعسكرات، فكانت الحركة الصهيونية أمام واقع صعب، حيث كيف يمكن بناء كيان يهودي على نصف الأرض، في حين أن الواقع يعكس امتدادًا فلسطينيًّا عليها بأكملها؟

بدأ تزوير الحقائق مرة أخرى حين أوكلت الأمم المتحدة قضية فلسطين للجنة أممية بالكاد تعرف شيئًا عن القضية والنزاع حولها، وتبنّت هذه اللجنة المطالب اليهودية مع تعديلات عليها، فبدل أن تمنحهم 80% كما طلبوا قدّمت لهم أكثر من نصف الأرض بقليل.

قبلت الأمم المتحدة بصحّة الادّعاءات الإسرائيلية عن التوزيع السكاني للأرض، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى مقاطعة العرب للجنة فلسطين في الأمم المتحدة، احتجاجًا على فكرة قرار التقسيم من أصلها، ما جعل “إسرائيل” تستفرد بالرواية وحدها، فقد أجرت حوارًا ثنائيًّا مع الأمم المتحدة ووضعت خطة لأرض فلسطين، لذلك الحديث في المحافل العالمية عن إحلال السلام في الأراضي المحتلة، يكون دائمًا وفقًا للمعايير التي وضعتها “إسرائيل” دون أي اعتبار لوجهة النظر الفلسطينية.

ليس ذلك فحسب، بل إن “إسرائيل” تستخدم تفرّدها في رواية الحدث ضد الفلسطينيين دائمًا، بتقديم الموضوع في المحافل الدولية على أن الفلسطينيين هم المسؤولون عن المصير الذي لاقوه عام 1948، لأنهم لم ينخرطوا في محادثات التقسيم للوصول إلى حل سلمي، وتتجاهل “إسرائيل” كليًّا أن العرب رفضوا، كأي شعب آخر، تقاسم أرضهم مع جماعة من المستعمرين.

ربما ذلك يفسّر لماذا تصرّ وجهة النظر الغربية، سواء في الأوساط الثقافية أو العامة، على اعتبار رفض الفلسطينيين لوجود “إسرائيل” المطلق هو نية معلنة لإبادة اليهود، على غرار ما حاولت ألمانيا القيام به، لأن القناعة التاريخية التي تكوّنت عالميًّا تفيد بأن اليهود كانوا موجودين كالفلسطينيين بالضبط.

ذلك أحد الأسباب التي تفسّر إخفاء جريمة وكارثة وقعت في عقد قريب نسبيًّا، رغم أننا في عصر أصبح من المستحيل تقريبًا فيه إخفاء الجرائم والكوارث التي يرتكبها البشر بحضور وسائل الإعلام والتوثيق وتطورها عبر الزمن، لكن جريمة طرد الفلسطينيين من أرضهم لصالح توطين اليهود مُحيت بالكامل من ذاكرة العالم، ولا يُعترف بها كجريمة يجب مواجهتها سياسيًّا وأخلاقيًّا، بل يتم إنكاره بشكل ممنهج منذ وقوعها.

ثالثًا: “ضربني وبكى”

في بلاد الشام مثل شائع يقول: “ضربني وبكى، سبقني واشتكى” ليصف المذنب الذي يتلبّس دور الضحية، وينطبق هذا حرفيًّا على “إسرائيل”. نعرف جميعًا أن التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن ما نحن بصدد الوقوف عليه هو أشبه بتأليف التاريخ من كتابته.

نشاهد جميعًا اليوم الإبادة الجماعية في غزة وكيف تلعب “إسرائيل” دور الضحية بشكل فجّ مثير للاشمئزاز، وكيف يردّد الإعلام الغربي خلفها ككورال يتبع مايسترو الفرقة ليؤدّي أفضل لحن، ونقف على احترافية عالية في النفاق وترديد الأكاذيب، وما نراه فعلًا هو نتاج خبرة قديمة مكتسبة ومنهج اعتمدته “إسرائيل” منذ بداية رواية الأحداث، وما الحديث عن غزة وما يجري فيها إلا فصل آخر منسجم تمامًا مع ما سبق، لذلك يسهل جدًّا على المجتمع الأوروبي هضمه، وسنقف على بعض المواضع التي اعتمدت فيها “إسرائيل” لعب دور الضحية.

بدايةً، “إسرائيل” تسمّي حرب 1948 أو النكبة بـ”حرب الاستقلال”، كلمة تحمل في طياتها كثيرًا من المعاني النضالية النبيلة، فهناك شعب حارب ليستقل بقراره عن من سلب منه حريته، وحين تروي “إسرائيل” قصة قيام الكيان تركّز دائمًا على غزو الجيوش العربية للأراضي التي قسمتها الأمم المتحدة لها، غزو من طرف خارجي غاشم لا يريد السلام لليهود المسالمين.

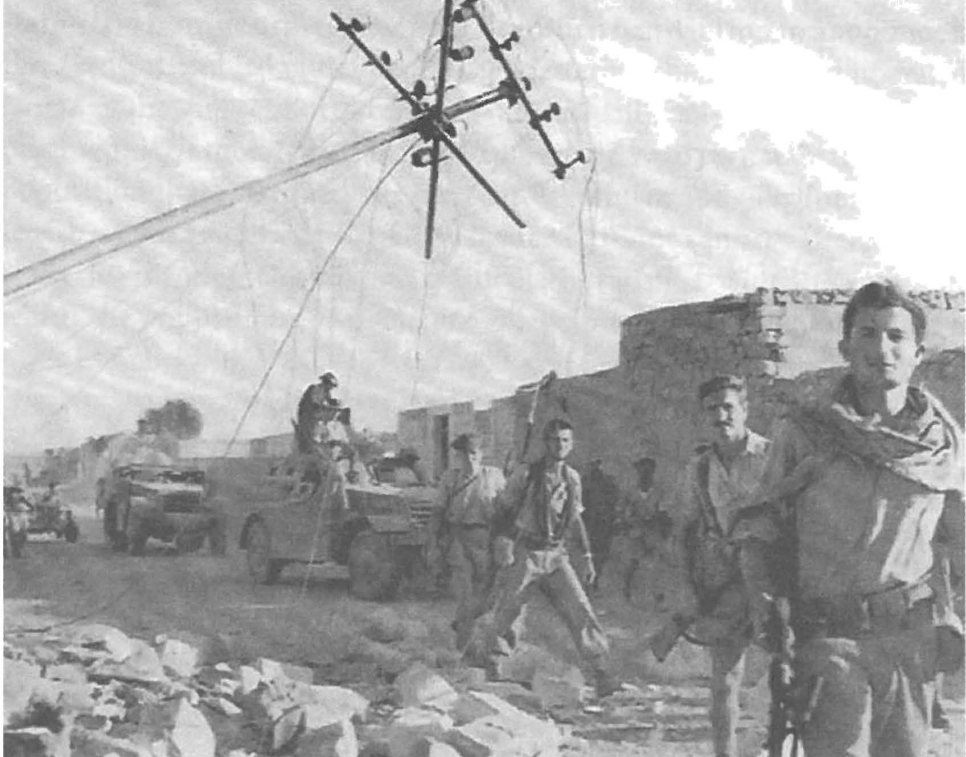

يجب أن نعرف قبل أن نكمل السردية الإسرائيلية أنه حين دخلت الجيوش العربية فلسطين، انتشرت في المناطق التي حددتها الأمم المتحدة كمناطق فلسطينية، واتخذت وضعية الدفاع في معظم تشكيلاتها، ولم تهاجم التجمعات اليهودية إلا مرة واحدة أوقعت فيها 35 قتيلًا فقط، ومنذ تلك العملية اتخذ القادة العسكريون الإسرائيليون من هذا الرقم رمزًا لعمليات انتقامية كبيرة شُنّت فيما بعد على القرى الفلسطينية، ثم امتدت لتصبح عمليات داخل المساحة التي خصّصتها الأمم المتحدة للفلسطينيين.

كان بن غوريون، الذي أصبح لاحقًا أول رئيس لـ”إسرائيل”، قائدًا عسكريًّا حينها، يقول في خطابه للجنود إن الغزو العربي هدفه تدمير المجتمع اليهودي ويجب أن يدافع عن نفسه، وكان يصف القتلى بـ “ضحايا هولوكوست جدد”، وكانت دائمًا لغة الخطاب تصوّر العرب والفلسطينيين على أنهم نازيون.

تتابع السردية الإسرائيلية وصف “حرب الاستقلال” بأنها قامت بسبب رفض السكان العرب إنشاء دولة للجالية اليهودية، وشنّهم هجمات إرهابية على المستوطنين المدنيين والبنى التحتية، ويصف موقع المكتبة الوطنية الإسرائيلية الحرب بأنها كانت هجومًا من 6 دول عربية على الدولة الإسرائيلية الوليدة، راح ضحية لهذا الحرب ما يمثل 1% من سكان “إسرائيل” في ذلك الوقت.

تلاعبت “إسرائيل” أيضًا بالمصطلحات خلال توثيق الحرب لتضليل القارئ، ولديها منهج معتمد في أرشفة الأحداث من قبل الجيش الإسرائيلي، وقد ذكره إيلان بابه في إحدى محاضراته.

تجلى هذا التلاعب كثيرًا في الوثائق التي تخصّ عام النكبة ووقف عليها بابه أثناء كتابة كتبه، كُتبت الوثائق باعتماد مصطلحات مضللة في الوصف، فحين تقول إن الجيش طلب من كتيبة ما الاشتباك مع القاعدة الفلانية، فإنك تفترض تلقائيًّا أن الهدف قاعدة عسكرية، لكن بالعودة إلى الموقع الجغرافي للقاعدة المذكورة، ستجد أن معظم القواعد التي أعطى الجيش الاسرائيلي الأوامر بالهجوم عليها هي قرية أو مدرسة أو جامع، لكن القارئ للتاريخ الذي دوّنته “إسرائيل”، خصوصًا القارئ الغربي، ستفوته هذه النقطة، إلا إذا كان على دراية بمنهجية “إسرائيل” في التعامل إلى يومنا هذا مع الأهداف الفلسطينية.

كذلك نلحظ هذا التلاعب في التدوين العام بشكل واضح، إذ تكتب “إسرائيل” في وصف عملياتها التهجير القسري والطرد والقتل بأنها عمليات “دفاعية” عسكرية ناجحة، فالمكتبة الوطنية الإسرائيلية في كتابة الملخص والتفاصيل عن الحرب تقول إنها كانت حربًا “دفاعية” ضد العرب حتى أبريل/ نيسان 1948، حين اضطر اليهود للتحول من الدفاع إلى الهجوم، وذلك فقط من أجل تأمين واختراق الطريق المؤدي إلى القدس وإيصال المؤن والمساعدات، لأن “تحرير القدس” كان هدفًا رئيسيًّا للقوات الإسرائيلية.

يمكنك عزيزي القارئ هنا أن تستنتج بنفسك التلاعب في استخدام كلمة “تحرير” للحديث عن القدس، مع كل الدلالة اللفظية التي تحملها الكلمة، وما توحيه بوجود عسكري أو دخيل قسري في تلك المدينة.

حين تقوم بعملية بحث سريع عن “حرب الاستقلال” الإسرائيلية، فإنك ستواجه عشرات القصص الدرامية لعائلات وجنود هبّوا دفاعًا عن أرضهم أمام العرب المعادين، الذين جاءوا من سوريا والأردن ومصر ولبنان لمحاربة الدولة اليهودية الناشئة بقرار أممي، والتي تضم آلاف المهاجرين اليهود الذي نجوا من هولوكوست مؤلم.

ولأوضّح كم هي سردية الاحتلال نافذة، حاورتُ أثناء كتابتي للتقرير الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي”، سألته عن قيام “إسرائيل” و”حرب الاستقلال”، فأشار مباشرة إلى قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين وكيف خلف توترًا مع دول عربية هاجمت “إسرائيل”، ما اضطر الأخيرة إلى خوض حرب عنيفة ضد العرب، أدت إلى نزوح عدد كبير من السكان وتشكّلت أزمة اللاجئين الفلسطينيين.

وحين تستكمل الحديث مع “شات جي بي تي” وتسأله عن اللاجئين الفلسطينين ورفض “إسرائيل” عودتهم، فإنه يقول إن مسألة عودة اللاجئين هو موضوع “معقّد وحسّاس”، وهي كلمات ترددها “إسرائيل” وجميع حلفائها في المحافل الدولية، وأن “إسرائيل” لا ترى نفسها مسؤولة عن التهجير الذي حدث.

كما يسرد مسوغات “إسرائيل” لرفض عودة اللاجئين كونهم يشكّلون تهديدًا ديموغرافيًّا وأمنيًّا، ويعتبر أن الحروب المتتابعة التي شنّتها الدول العربية هي التي سبّبت النزوح، وما حدث معهم مسؤوليته هذه الدول، إضافة إلى ظروف سياسية واقتصادية ساهمت في خروج الفلسطينيين إلى دول أخرى.

تسوق “إسرائيل” جميع هذه الأسباب في قضية اللاجئين، وهي معزوفة تردّدها جميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وترفض جميع الأطراف الاعتراف بأن “إسرائيل” طردت فلاحين عزّل من قراهم بالحديد والنار، حتى “الأونروا” تعتبر أن اللاجئين هم الأشخاص الذين فقدوا منازلهم خلال حرب 1948، فهل كان العالم أعمى عندما رحل الفلسطينيون قسرًا؟

رابعًا: الأمم المتحدة

يتحدث بابه عن حقبة الترحيل القسري، فقد شهد مراقبي الأمم المتحدة على مدار شهور طويلة خروج الناس قسرًا من منازلهم، أغلبهم من النساء والأطفال، فالرجال إما معتقلون وإما قتلى أو مفقودون، حيث الميليشيات الصهيونية كانت قبل دخولها تعرف تمامًا سكان كل قرية، وتعرف رجالها وما يملكون من أسلحة أو من شارك في مقاومة الإنكليز، وبالتالي عمدت إلى تصفية جُلّ الرجال مع دخول كل قرية.

كتب كثير من المراقبين تقاريرهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بأن السياسة الإسرائيلية تهدف إلى اقتلاع العرب من قراهم بالقوة، لكن هذه التقارير لم تنشَر، وحاول الأعضاء العرب لفت الانتباه إلى هذه التقارير دون فائدة.

ظلت الأمم المتحدة لمدة 30 عامًا تتبنّى رواية المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، باعتبار اللاجئين مشكلة إنسانية لا يمكن لأحد أن يكون مسؤولًا عنها فضلًا عن محاسبته عليها، رغم أن “إسرائيل” استمرت بعمليات الطرد والتهجير تحت قوة السلاح حتى عام 1956، وكانت آخر قرية تمّ إخلاؤها هي قرية أم الفرج، حيث دخلها الجيش وأخرج سكانها في ليلة واحدة ودمّرها تمامًا، لذلك سلوك الأمم المتحدة هنا لا يمكن اعتباره اعتباطيًّا، بل يظهر بشكل موثق أنه كان عاملًا مساعدًا لـ”إسرائيل” في تنفيذ التهجير.

بعد انتهاء مرحلة التهجير، حاولت الأمم المتحدة تدارك ما نتج عن قرارها الكارثي بالتقسيم، لكن تدخلها كان كعلاج الرمد بالعمى، ولصالح “إسرائيل” كذلك، فأنشأت وكالة خاصة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” رغم وجود مؤسسة تسمّى منظمة اللاجئين العالمية، حيث “إسرائيل” والمنظمات اليهودية هي التي ضغطت باتجاه إنشاء مؤسسة خاصة بالفلسطينيين.

يعلّل بابه ذلك بأن منظمة اللاجئين العالمية هي التي ساعدت اللاجئين اليهود في أوروبا، وكانت “إسرائيل” حريصة كل الحرص على ألّا يوضع الفلسطينيون اللاجئون في خانة واحدة مع اللاجئين اليهود.

والأهم أن “الأونروا” لم تتبنَّ فكرة عودة اللاجئين، بل كانت تهتم بتقديم الرعاية اليومية لهم، على عكس المنظمة الدولية التي كانت تؤكد أن الهدف الأهم هو إعادة اللاجئين، لذلك “الأونروا” ليست سوى قرار مضلل آخر من قبل الأمم المتحدة ما زال الفلسطينيون يدفعون ثمنه حتى اليوم.

لا تخلو دولة واحدة في العالم تقريبًا من وجود جالية فلسطينية، وقد تبوّأ الفلسطينيون كثيرًا مناصب سياسية ومراتب اقتصادية عالية، وسجّلوا أسماءهم في محافل العلم والفن، لكنهم لم يستطيعوا أن يغيروا السردية الإسرائيلية، فحتى اليوم تُطرح عمليات السلام بتجاهل تامّ لذكر أي مجازر، ناهيك عن تطهير عرقي اُرتكب بحقّ الشعب الفلسطيني، وأصبح مجرد التلميح بأن “إسرائيل” ارتكبت جرمًا هو الجرم ورديف لمعاداة السامية، أما الحديث عن إبادة أو تطهير ارتكبته “إسرائيل” وتعويض السكان هو أمر لم يرد على الإطلاق حتى في المبادرات العربية.

أشار إيلان بابه إلى إخفاء وتجاهل الصوت العربي تمامًا في أي مجال علمي أو سياسي أو ثقافي واعتبره أمرًا متعمّدًا، ودلّل على ذلك بأن الوثائق الإسرائيلية التي كُشفت السرّية عنها بعد 40 عامًا من النكبة واطّلع عليها مؤرخون إسرائيليون، لم تكن لتلقى أي اهتمام ورواج لو وقف عليها وحلّلها واستدل بها عرب وفلسطينيون، فلا أهمية لما يقولونه ضمن الأوساط الأوروبية لأن هناك تهمًا جاهزة ستلحق بهم.

فالسردية الإسرائيلية كُتبت قبل طرد السكان وارتكاب المجازر، وحين دُرس مخطط الإبادة كُتبت معه القصص التي ستروى لتحريف الواقع وتغيير الحقائق، حتى تتناسب مع هدف إنشاء دولة “ديمقراطية” جُلّ ما تريده هو أن تعيش في أمان ضمن محيط عربي متوحّش يريد دائمًا أن ينقضَّ عليها، لذلك هي مجبرة دائمًا في الدفاع عن نفسها، وهذا الدفاع يشمل كل المجالات.

خامسًا: سياسة مستمرة

ما ذكرناه آنفًا هو فقط ما قامت به “إسرائيل” لمحو تاريخ عام 1948، وتجميل صورة ما تسمّيه “حرب الاستقلال”، ولم نتطرق للنكسة والحروب التي تلتها، لكن ما يميز الفترة التي تمتد من النكبة وحتى عام 1967 أن “إسرائيل” أزالتها تمامًا من أي مفاوضات سلام أو تفاهمات سياسية، وألغت معها النقاش حول حق العودة وحل مسألة اللاجئين.

بهذه الطريقة، وضعت أمام العالم أزمة لا يمكن حلّها، و تنصّلت من كامل المسؤولية، فما حدث عام النكبة هو لبّ الصراع، ومعالجة ما حدث فيها هو ما يمكنه أن يحل الأزمة، واليوم حين يتدخل العالم لحلّ الصراع فإنه يصطدم بـ”تعنّت فلسطيني” وعنف غير مبرر من طرفهم.

في ضوء ما سبق، ربما نستطيع أن نفهم أكثر تعاطف أوروبا والولايات المتحدة مع “إسرائيل” كدولة، وقبولهما بها كأمر واقع، فالرواية الفلسطينية للقضية محصورة تقريبًا في العالم العربي والإسلامي، حتى ما نشهده اليوم من تعاطف شديد مع قطاع غزة، لا ينفي أن هذه الأصوات التي تدعم الموقف الفلسطيني وتنادي بوقف إطلاق النار ليست لديها مشكلة مع وجود “إسرائيل”، بل تواجه مشكلة مع سلوكها الحالي، ويجدر الإشارة إلى أنه ما زال 69% من الأمريكيين يرون حماس هي المسؤولة عن الحرب الأخيرة.

سادسًا: عمليات تجميل

تعرضت “إسرائيل” خلال حروبها المتتالية لكثير من الانتقادات، وتشوّهت سمعتها كثيرًا في الذاكرة العالمية، لكنها كانت ترمّم هذا الوجه في كل مرة بالأسلوب ذاته، والإمعان في الإنكار والكذب وضخّ ذلك كله ضمن ماكينة إعلامية ضخمة بطريقة ممنهجة مدروسة.

ولإدارة العملية عالميًّا، أصدرت “إسرائيل” عام 2009 ما يعرَف بـ”قاموس اللغة العالمية للمشروع الإسرائيلي (The Israel Project’s 2009: Global Language Dictionary)”، وهو قاموس مصطلحات لوسائل الإعلام لتوضيح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والكلمات التي يجب التركيز عليها أو رفضها.

يحوي القاموس أجوبة جاهزة للأسئلة المتكررة جرّاء العنف الإسرائيلي، فيجيب مثلًا عن سؤال السلام مع الفلسطينيين بجواب جاهز: يكره الفلسطينيون والعرب اليهود ويريدون قتلهم جميعًا، كيف تريدون منا أن نعقد سلامًا مع أشخاص يريدون قتلنا؟ ولا يهمّ كم شخصية فلسطينية خرجت على الإعلام الغربي وأكدت أن الصراع هو مع الاحتلال الصهيوني، فإن الآلة الإعلامية الغربية ستكرر السيمفونية ذاتها.

أحد فصول القاموس يسمّى “الكلمات الفعّالة”، يوضّح ما هي الكلمات التي يمكن استخدامها وتصبّ في صالح الرواية الإسرائيلية، كأن يقال “أطراف الصراع” في الحديث عن الاحتلال والفلسطينيين، ووصف الوضع بـ”المعقّد والحسّاس” في الحديث عن القضايا التي ترفض “إسرائيل” نقاشها، كموضوع اللاجئين وغيره الكثير.

كما يوضّح القاموس الجمل والأجوبة للردّ على الاتهامات الموجّهة إلى “إسرائيل” بتوجيه الانتباه إلى الجانب الذي تريده، فحين تُطرح تساؤلات عن ممارسات العنف في الضفة الغربية، سترى أن الأجوبة تركّز في معظمها على فكرة مفادها أن “إسرائيل” لم تكن لتحتاج الإجراءات العسكرية ضد الفلسطينيين لو أنهم توقفوا عن الأعمال الإرهابية ضدها، وستجد سلوك الفلسطينيين يساق مبررًا لـ”إسرائيل” في الضفة.

يفسّر هذا القاموس تطابق لغة وسائل الإعلام على اختلاف منشأها، والمواضيع التي تركز عليها لتلوي عنق الحقيقة، ويشرح لنا تكرار السؤال الأخير الكثير في حرب غزة “هل تدين حماس؟”، فهذا السؤال من ضمن أسلوب قلب الطاولة على الضحية بسؤال واحد وإلغاء حقائق لحساب أخرى.

ويرشد القاموس الإعلام للتركيز على المقبول فقط، فترى قنوات إعلامية ضخمة كـ”سي إن إن” و”بي بي سي” وغيرهما، تدخل إلى قطاع غزة وتنقل المعاناة والظروف الصحية المأساوية وآلام الجرحى وأنين المرضى وأصوات القنابل، وتخرج بتقرير لا تذكر فيه كلمة “إسرائيل” ولا قصف ولا طائرات ولا حصار ولا كلمة قتل حتى.

تقرير قناة “سي إن إن” من غزة مثالًا على انحياز وسائل الإعلام الغربية للرواية الإسرائيلية المضللة

حصاد السنين

نتابع جميعًا حرب غزة اليوم، ونقف على صور المستوطنين مبتهجين بقتل الأطفال والنساء، ونشاهد الجنود الإسرائيليين يسخرون من المعاناة والآلام بوحشية تنفي عنهم صفة الإنسانية، هذا التاريخ المزيف هو أحد أسباب هذه الوحشية لدى المجتمع الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والعرب، وقد سبّب هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول على الأراضي المحتلة حالة من تضاعف الجنون والوحشية، أشارت إليه صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية وكتبت عنه في مقال مطوّل.

تقول كاتبة المقال إن الإسرائيليين لا يكترثون لموت الأطفال وخروجهم من تحت الأنقاض أشلاء، وأقتبس هنا من مقالها بعض العبارات: “تربى المجتمع الإسرائيلي على تذكُّر كل مجزرة ارتكبها الفلسطينيون بحقنا. ونسيان كل مجزرة قمنا نحن بارتكابها بحقهم، لقد كبرنا على أن الفلسطينيين مخربون بطبيعتهم ويكرهوننا بدمائهم، وكبرنا على احتقار عنصري عميق للفلسطينيين، والذي ربّيناه لكي نبرر، معرفيًّا ونفسيًّا، مسألة سحقهم بأقدامنا”.

مكملة: “كبرنا على أن الفلسطينيين فائضون عن الحاجة، وأن وجود هؤلاء بين ظهرانينا هو وجود مؤقت مع وقف التنفيذ، وهو نتاج لكرم أخلاقنا، لا بسبب حقهم في الوجود، وهو مشترط بإرادتنا وطيبة قلوبنا، وهو مسألة مؤقتة. إن أيديولوجيا “التكرُّم بالنِّعم” التي نغدقها عليهم ليست سوى سمّ يتفشّى في عروقنا”.

بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تناول الكثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية صدمة المجتمع والجيش من الهجوم، ليس فقط لأنه كان شبه مستحيل اختراق الترسانة العسكرية المخيفة التي تقيمها “إسرائيل” على حدود غزة، بل أيضًا لأن المجتمع والجيش لم يفهما كيف تجرّأ هؤلاء الفلسطينيون على الهجوم، كيف جحدوا النعمة التي غمرتهم “إسرائيل” بها حين سمحت لهم بالبقاء على قيد الحياة؟ وتجدهم الآن بكل ضمير مرتاح وثقة ينادون بإبادة غزة بأطفالها ونسائها قبل رجالها ومقاتليها، لانهم لم يعودوا يستحقون عطف اليهود بعد ما اقترفوه بحقهم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

لماذا ننبش دائمًا في التاريخ؟

بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول كان العالم العربي مع وجه آخر للإعلام الغربي، وجه أكثر قبح من أي وقت مضى، ورأى كذلك وجهًا أقبح للاحتلال اختبأ لسنوات طويلة ولم يألفه الجيل الجديد.

لا يخفى على أي متابع للأحداث انحياز المؤسسات الأوروبية والأمريكية بكل أطيافها للاحتلال بشكل فجّ، سواء المؤسسات التعليمية والجامعية والعلامات التجارية الكبرى، ودوائر الفن والسينما، وشهدنا جميعًا تطايُر تهمة معاداة السامية تجاه كل من تسوّل له نفسه التواني عن دعم “إسرائيل”، وأوضح مثال عن ذلك ما حدث لصاحب منصة “إكس” إيلون ماسك.

الموقف الغربي ليس موقفًا لحظيًّا وتعاطفه ليس عابرًا، بل هو انعكاس لقناعة راسخة بالرواية الإسرائيلية عن التاريخ والواقع، حفرتها “إسرائيل” بجهد وكدّ طوال سنين بترسانة ضخمة سياسية ومعرفية واقتصادية وفنية كذلك، وتغيير هذا الموقف لا يمكن بسرد وحشية الاحتلال فحسب، بل بتقديم الحقيقة المغيّبة لسنين وتأصيل الرفض العربي لهذا الكيان، كما أن فهم الماضي، خصوصًا ماضي العدو، يساعد في وضع الخطط والاستراتيجيات للمستقبل والتحرك لأجل الهدف المرجو.

والمعرفة العربية عن هذا الكيان الصهيوني واليهود ضئيلة جدًّا إذا ما قورنت بالاطّلاع الإسرائيلي على واقع العالم العربي، وهذا حال أشار إليه أستاذ الدراسات اليهودية التونسي فوزي البدوي، في لقائه مع بودكاست “فنجان” قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 5 أشهر، قال فيه إن الدراسات اليهودية حتى بعد النكسة كانت تقتصر على الجانب الاستخباراتي الأمني، وقلَّ أن استفاد منها الجانب الأكاديمي العربي، وكان المهتمون بالشأن اليهودي دائمًا ما يتَّهمون بالانتماء للطابور الخامس.

أما المراكز البحثية التي تعنى بالشأن اليهودي، فإنها 3 مراكز عربية فقط منذ النكبة، يقابلها أكثر من 35 مركزًا بحثيًّا إسرائيليًًا معنيًّا بدارسة الواقع العربي، وهذه أرقام تسعينيات القرن الماضي فقط، وتتبع المراكزُ الوزارات والجامعات وتموَّل على مستوى عالٍ.

ويسوق فوزي البدوي الجهل بواقع “إسرائيل” وأيديولوجياتها وتاريخها وأساليبها تفسيرًا لقبول عمليات التطبيع التي نراها الآن بعد الأسباب السياسية، وهذا التقصير العربي رغم وجود الدافع والحاجة وتوفر الإمكانات ليس مقبولًا وذو عواقب وخيمة، فالعالم العربي يدخل معركة مستقبلية طاحنة دون معرفة كافية واطّلاع حقيقي على العدو الذي يحاربه.

وأثناء كتابة هذا المقال، كنت تحت وطأة هذا التقصير العربي، فقد اعتمدت على المصادر الإسرائيلية أكثر من العربية لفهم العقلية الإسرائيلية في التعامل مع التاريخ والجغرافيا، فقلّما تقف على بحث أو دراسة أو مؤلفات عربية تفنّد الرواية الإسرائيلية وتشرح الأساليب التي سنّتها “إسرائيل” في التعامل مع الملف الفلسطيني في المحافل الدولية.

هل انتهت الإبادة؟

كان واضحًا تمامًا لصنّاع القرار الإسرائيليين أن ما اقترفه الأجداد هو نهج سليم يستطيعون اتّباعه وتطويره، فقد صرّح ديفيد بن غوريون بشكل لا يدع مجالًا للشكّ أنه يؤيد الترحيل القسري ولا يرى فيه أي شي غير أخلاقي، وذلك عام 1938، حين كانت نيّة الإبادة معلنة قبل قيام الكيان بـ 10 سنوات.

أيديولوجيا التطهير العرقي ما زالت حاضرة، إذ كانت نية “إسرائيل” بإبادة الفلسطينيين معلنة بهذا الشكل الفجّ قبل الحرب الحالية، لكننا كمجتمعات عربية غضضنا الطرف، وكان الفلسطينيون في القدس يتعرضون للتطهير الممنهج تباعًا، والفلسطينيون الذين كانوا يعيشون في مناطق الجدار العازل عاشوا ما عاشه أجدادهم، والعرب الذين يعيشون في “إسرائيل” هم ضحايا محتملون، والآن غزة.

مع ذلك، يرفض العالم رغم كل الوثائق الاعتراف بأن ما يحدث هو إبادة، رغم طلب “إسرائيل” من السكان إجلاء أرضهم علنًا، والدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا هي المرة الأولى التي تستخدم فيها كلمة إبادة لوصف سلوك “إسرائيل” مع أنها تنتهج ذلك منذ 75 عامًا.

ابتكرت “إسرائيل” لغة كاملة للتمويه على ما قامت به في السابق، ولتغطية نتائج ممارساتها الإبادية، حتى مصطلح “النكبة” ذاته يخفّف من وطأة ما حدث للشعب الفلسطيني، وهي كلمة رسمية معتمدة في التاريخ المكتوب لفلسطين عربيًّا، لكن هل حدث ما كان نكبة فقط؟

النكبة لغةً هي حدث يؤلم الإنسان، ومصيبة ألمّت بما يعزّ عليه من مال أو حبيب، لكن الذي حدث هو طرد بالقوة لشعب كامل من بيوته وقراه لإحلال مجموعة دينية مكانه، واستخدام كل الوسائل المتاحة لإجبارهم على المغادرة بما فيها القتل والتعذيب والاغتصاب، وهذا هو تعريف التطهير العرقي باعتراف الأمم المتحدة وعدة دول كالولايات المتحدة.

يضاف إلى التعريف انتزاع تاريخ الإقليم المستهدف بكل الوسائل، وعلى ضوء هذه المعلومات يحق لنا أن نتساءل: هل حقًّا يفي اسم النكبة لوصف التطهير والإبادة الوحشية التي تعرض لها شعب فلسطين؟ أم أنه اسم اُستخدم للتخفيف من وطأة ما حدث؟

بالنظر إلى كل التلاعب الذي مارسته “إسرائيل” بشكل مباشر وملتوٍ في تغيير التاريخ، مع النظر إلى كل الجهود التي تبذلها في دراسة الواقع العربي المعرفي والسياسي والاقتصادي، فإننا أمام سؤال مشروع: كم أثّرت “إسرائيل” في التاريخ الذي كتبه العرب؟ وكم أثّرت في هدم الوعي العربي بواقع دولة الاحتلال؟ وهل المعرفة المنظَّمة التي تقدَّم للأجيال عن تاريخ فلسطين كُتبت من دون تأثير إسرائيلي؟