ترجمة وتحرير: نون بوست

في أحد الأيام المشرقة من نيسان/أبريل 1956، توجه موشيه ديان، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جنوبًا إلى ناحال عوز، وهو كيبوتس تم إنشاؤه حديثًا بالقرب من حدود قطاع غزة، لحضور جنازة روي روتبرغ البالغ من العمر 21 عامًا، والذي قُتل في صباح اليوم السابق على يد فلسطينيين بينما كان يقوم بدورية في الحقول على ظهر الخيل، وقاموا بسحب جثة روتبرغ إلى الجانب الآخر من الحدود، حيث تم العثور عليها مشوهة بعينين منتفختين، وكانت النتيجة صدمة ومعاناة على الصعيد الوطني.

لو كان ديان يتحدث في إسرائيل المعاصرة، لكان استخدم تأبينه إلى حد كبير لنسف القسوة الرهيبة لقتلة روتبيرغ، ولكن بما أنه تمت صياغته في الخمسينيات، فقد كان خطابه متعاطفًا بشكل ملحوظ مع الجناة. قال ديان: “دعونا لا نلقي اللوم على القتلة، فمنذ ثماني سنوات، وهم يجلسون في مخيمات اللاجئين في غزة، وكنا أمام أعينهم نحوّل الأراضي والقرى التي سكنوا فيها هم وآباؤهم إلى ممتلكاتنا”. كان ديان يلمّح إلى النكبة، عندما طُرد غالبية العرب الفلسطينيين إلى المنفى بسبب انتصار إسرائيل في حرب سنة 1948، ونُقل العديد منهم قسرًا إلى غزة، بما في ذلك سكان المجتمعات التي أصبحت في نهاية المطاف بلدات وقرى يهودية على طول الحدود.

كان ديان أبعد ما يكون عن تأييد القضية الفلسطينية، ففي سنة 1950، وبعد انتهاء الأعمال العدائية، قام بتنظيم تهجير المجتمع الفلسطيني المتبقي في بلدة المجدل الحدودية، وهي مدينة عسقلان الإسرائيلية الآن. ومع ذلك، أدرك ديان ما يرفض العديد من الإسرائيليين اليهود قبوله: لن ينسى الفلسطينيون النكبة أبدًا أو يتوقفوا عن الحلم بالعودة إلى ديارهم، وأعلن ديان في تأبينه “دعونا لا نمتنع عن رؤية الكراهية التي تلهب وتملأ حياة مئات الآلاف من العرب الذين يعيشون حولنا، هذا هو خيار حياتنا: أن نكون مستعدين ومسلحين، أقوياء ومصممين، لئلا يُسقط السيف من قبضتنا وتنتهي حياتنا”.

في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحقّق تحذير ديان القديم بأكثر طريقة دموية ممكنة. في أعقاب خطة دبرها يحيى السنوار، أحد قادة حماس المولود لعائلة أجبِرت على الخروج من المجدل، قام المسلحون الفلسطينيون بالهجوم على إسرائيل في حوالي 30 نقطة على طول حدود غزة. وحققوا المفاجأة الكاملة باختراق دفاعات إسرائيل الضعيفة ومهاجمة بلدات صغيرة، وأكثر من 20 كيبوتسًا، وقتل حوالي 1200 شخص وخطف أكثر من 200 رهينة. لقد عاد أحفاد سكان مخيم ديان للاجئين للانتقام، تغذيهم نفس الكراهية والاشمئزاز التي وصفها ولكنهم الآن أفضل تسليحًا وتدريبًا وتنظيمًا.

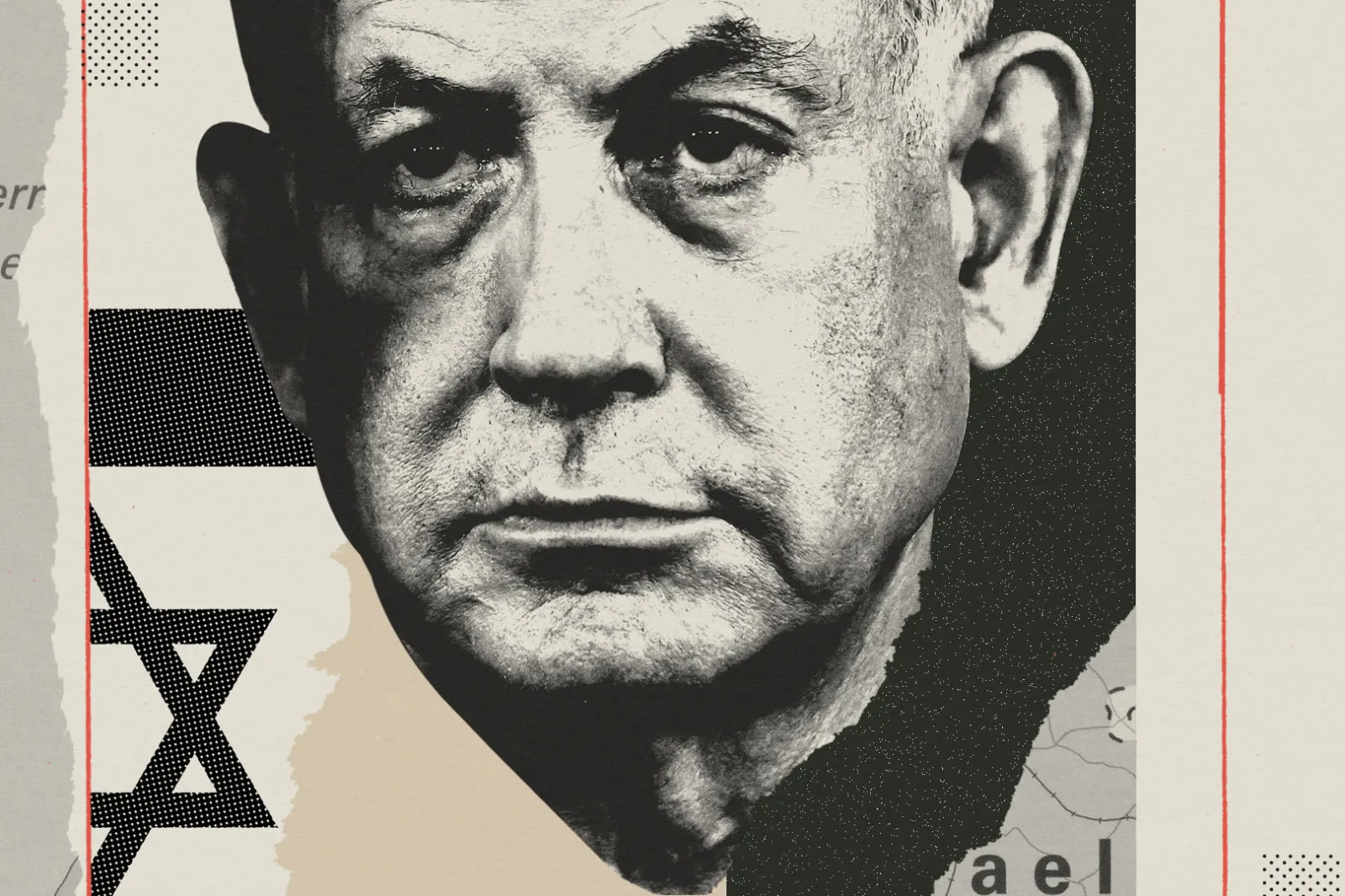

لقد كان يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر أسوأ كارثة في تاريخ إسرائيل، ويعد نقطة تحول وطنية وشخصية لكل من يعيش في البلد أو يرتبط به. وبعد فشله في وقف هجوم حماس، ردّ الجيش الإسرائيلي بقوة ساحقة، فقتل الآلاف من الفلسطينيين ودمّر أحياءً بأكملها في غزة، ولكن حتى في الوقت الذي يقوم فيه الطيارون بإسقاط القنابل وتظهر قوات الكوماندوز أنفاق حماس، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تأخذ بعين الاعتبار العداء الذي أدى إلى الهجوم، أو ما هي السياسات التي قد تمنع وقوع هجوم آخر. ويأتي صمتها بناءً على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي رفض وضع رؤية لما بعد الحرب. لقد وعد نتنياهو بـ”تدمير حماس”، ولكن باستثناء القوة العسكرية، ليس لديه استراتيجية للقضاء على الجماعة ولا خطة واضحة لما سيحل محلها كحكومة الأمر الواقع في غزة ما بعد الحرب.

إن فشله في وضع استراتيجية ليس من قبيل الصدفة، كما أنه ليس عملاً من أعمال النفعية السياسية يهدف إلى الحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني. فحتى تعيش إسرائيل في سلام، يتعين عليها أن تتصالح أخيرًا مع الفلسطينيين، وهو الأمر الذي عارضه نتنياهو طوال حياته المهنية. لقد كرس فترة ولايته كرئيس للوزراء، وهي الأطول في تاريخ إسرائيل، لتقويض وتهميش الحركة الوطنية الفلسطينية. لقد وعد شعبه بأنهم قادرون على تحقيق الازدهار من دون السلام، وروج للبلاد على أساس فكرة أنها تستطيع الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية إلى الأبد بتكلفة محلية أو دولية قليلة. وحتى الآن، في أعقاب السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لم يغيّر هذه الرسالة، والشيء الوحيد الذي قال نتنياهو إن إسرائيل ستفعله بعد الحرب هو الحفاظ على “محيط أمني” حول غزة، وهو تعبير ملطف مستتر للاحتلال طويل الأمد، بما في ذلك تطويق على طول الحدود من شأنه أن يستحوذ على قطعة كبيرة من الأراضي الفلسطينية الشحيحة.

لكن إسرائيل لا يمكن أن تظل ضيقة الأفق إلى هذا الحد. فقد أثبتت هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر أن وعود نتنياهو كانت جوفاء. ورغم موت عملية السلام وتراجع اهتمام الدول الأخرى، إلا أن الفلسطينيين حافظوا على قضيتهم حية. وفي لقطات الكاميرا التي التقطتها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يمكن سماعهم هم يصرخون: “هذه أرضنا!” أثناء عبورهم الحدود لمهاجمة الكيبوتس. لقد صاغ السنوار العملية علنًا على أنها عمل من أعمال المقاومة، وكان الدافع الشخصي، على الأقل جزئيًا، هو النكبة. وقد قضى زعيم حماس 22 عامًا في السجون الإسرائيلية، ويقال إنه كان يقول لزملائه في الزنزانة باستمرار إنه يجب هزيمة إسرائيل حتى تتمكن عائلته من العودة إلى قريتها.

لقد أجبرت صدمة السابع من تشرين الأول/أكتوبر الإسرائيليين، مرة أخرى، على إدراك أن الصراع مع الفلسطينيين يشكل أهمية مركزية لهويتهم الوطنية ويشكل تهديدًا لرفاهيتهم، ولا يمكن التغاضي عنه أو تجاوزه. كما أن استمرار الاحتلال، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفرض الحصار على غزة، ورفض تقديم أي تسوية إقليمية (أو حتى الاعتراف بالحقوق الفلسطينية) لن يجلب للبلاد الأمن الدائم. لكن التعافي من هذه الحرب وتغيير المسار سيكون صعباً للغاية، ليس فقط لأن نتنياهو لا يريد حل الصراع الفلسطيني. لقد ضربت الحرب إسرائيل في أكثر لحظاتها انقساما في التاريخ. لقد كانت البلاد منقسمة في السنوات التي سبقت الهجوم بسبب جهود نتنياهو لتقويض مؤسساتها الديمقراطية وتحويلها إلى دولة استبدادية قومية ثيوقراطية. وأثارت مشاريع القوانين والإصلاحات التي قدمها احتجاجات وانشقاقات واسعة النطاق هددت بتمزيق البلاد قبل الحرب وستُطاردها بمجرد انتهاء الصراع. وسوف يصبح الصراع حول بقاء نتنياهو السياسي أكثر حدة مما كان عليه قبل السابع من تشرين الثاني/أكتوبر، مما يجعل من الصعب على البلاد أن تسعى إلى تحقيق السلام.

ولكن بغض النظر عما سيحدث لرئيس الوزراء، فمن غير المرجح أن تجري إسرائيل محادثة جدية حول التسوية مع الفلسطينيين. لقد تحول الرأي العام الإسرائيلي ككل نحو اليمين، وأصبحت الولايات المتحدة منشغلة على نحو متزايد بانتخابات رئاسية حاسمة، ولن يكون هناك سوى القليل من الطاقة أو الحافز لإعادة إشعال عملية سلام ذات معنى في المستقبل القريب.

لا يزال السابع من تشرين الأول/أكتوبر يمثل نقطة تحول، ولكن الأمر متروك للإسرائيليين ليقرروا ماهية نقطة التحول تلك. وإذا استجابوا أخيرًا لتحذير ديان، فمن الممكن أن تجتمع البلاد وترسم الطريق إلى السلام والتعايش الكريم مع الفلسطينيين، لكن المؤشرات حتى الآن تشير إلى أن الإسرائيليين، بدلاً من ذلك، سيواصلون القتال فيما بينهم وسيواصلون الاحتلال إلى أجل غير مسمى. وهذا يمكن أن يجعل يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر بداية عصر مظلم في تاريخ إسرائيل، عصر يتسم بمزيد من العنف، وبذلك لن يكون الهجوم حدثًا لمرة واحدة، بل نذيرًا لما سيأتي.

وعد لم يوفَ به

في التسعينيات، كان نتنياهو نجمًا صاعدًا في المشهد اليميني في إسرائيل، وبعد أن صنع اسمه كسفير لإسرائيل لدى الأمم المتحدة من سنة 1984 إلى سنة 1988، أصبح مشهورًا على نطاق واسع من خلال قيادة المعارضة لاتفاقيات أوسلو، وهي خطة 1993 للمصالحة الإسرائيلية الفلسطينية التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وبعد اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين في تشرين الثاني/نوفمبر 1995 على يد متعصب إسرائيلي يميني متطرف، وبعد موجة من الهجمات الفلسطينية في المدن الإسرائيلية، تمكن نتنياهو من هزيمة شمعون بيريز، المهندس الرئيسي لاتفاق أوسلو للسلام، بفارق ضئيل للغاية في سباق رئاسة الوزراء سنة 1996. وبمجرد وصوله إلى منصبه، وعد بإبطاء عملية السلام وإصلاح المجتمع الإسرائيلي من خلال “استبدال النخب”، التي اعتبرها ضعيفة وميالة إلى تقليد الليبراليين الغربيين، بهيئة من المحافظين الدينيين والاجتماعيين.

لكن طموحات نتنياهو المتطرفة قوبلت بمعارضة مشتركة من النخب القديمة وإدارة كلينتون، كما أن المجتمع الإسرائيلي، الذي كان لا يزال داعمًا بشكل عام لاتفاقية السلام، سرعان ما استاء من الأجندة المتطرفة لرئيس الوزراء. وبعد ثلاث سنوات، أطاح به الليبرالي إيهود باراك، الذي تعهد بمواصلة عملية أوسلو وحل القضية الفلسطينية برمتها.

لكن باراك فشل كما فشل خلفاؤه. فحين أكملت إسرائيل انسحابها الأحادي من جنوب لبنان في ربيع سنة 2000، تعرضت لهجمات عبر الحدود وللتهديد بسبب الحشد الهائل لحزب الله، ثم انهارت عملية السلام عندما انطلقت انتفاضة الفلسطينيين الثانية في ذلك الخريف. وبعد خمس سنوات، مهّد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة الطريق أمام حماس لتولي زمام الأمور هناك، مما أدى إلى فقدان الجمهور الإسرائيلي، الذي كان مؤيدًا لعملية السلام ذات يوم، شهيته للمخاطر الأمنية التي تصاحب ذلك. وكانت العبارة الشائعة: “لقد عرضنا عليهم القمر والنجوم وحصلنا في المقابل على انتحاريين وصواريخ” (الحجة المضادة بأن إسرائيل عرضت أقل مما ينبغي وأنها لن توافق أبدًا على دولة فلسطينية مستدامة لم تجد صدى يذكر). وفي سنة 2009، عاد نتنياهو إلى السلطة، وهو يشعر بأنه قد برر نفسه، ففي نهاية المطاف، أصبحت تحذيراته ضد التنازلات الإقليمية لجيران إسرائيل حقيقة.

بعد عودته إلى منصبه، عرض نتنياهو على الإسرائيليين بديلًا مناسبًا لصيغة “الأرض مقابل السلام” التي فقدت مصداقيتها الآن، وقال إن إسرائيل يمكن أن تزدهر كدولة على النمط الغربي – بل وتتواصل مع العالم العربي ككل – بينما تدفع الفلسطينيين جانبًا. كان المفتاح اتباع سياسة فرّق تسد حيث حافظ نتنياهو على التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، التي أصبحت بحكم الأمر الواقع المقاول الفرعي للخدمات الشرطية والاجتماعية لإسرائيل، وشجع قطر على تمويل حكومة حماس في غزة. وقال نتنياهو للتجمع البرلماني لحزبه سنة 2019، في التصريح الذي عاد ليطارده: “على كل من يعارض قيام دولة فلسطينية أن يدعم إيصال الأموال إلى غزة، لأن الحفاظ على الفصل بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة سيمنع إقامة دولة فلسطينية”.

لقد اعتقد نتنياهو أنه قادر على إبقاء قدرات حماس تحت السيطرة من خلال الحصار البحري والاقتصادي، وأنظمة الدفاع الصاروخية والحدودية المنشورة حديثًا، والغارات العسكرية الدورية على مقاتلي الجماعة وبنيتها التحتية. وأصبح هذا التكتيك الأخير، الذي أطلق عليه اسم “قص العشب”، جزءًا لا يتجزأ من العقيدة الأمنية الإسرائيلية، إلى جانب “إدارة الصراع” والحفاظ على الوضع الراهن. واعتقد نتنياهو أن هذا النظام السائد كان راسخًا، ومن وجهة نظره، كان ذلك أيضًا هو الأمثل فالحفاظ على صراع منخفض المستوى للغاية كان أقل خطورة من الناحية السياسية من اتفاق السلام وأقل تكلفة من حرب كبرى.

لأكثر من عقد من الزمن، بدا أن استراتيجية نتنياهو ناجحة. فقد غرق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ثورات الربيع العربي وحروبه الأهلية، الأمر الذي جعل القضية الفلسطينية أقل بروزاً بكثير، وتراجعت الهجمات الإرهابية إلى مستويات منخفضة جديدة، وعادة ما يتم اعتراض إطلاق الصواريخ من غزة بين الحين والآخر. وباستثناء حرب قصيرة ضد حماس في سنة 2014، نادرا ما احتاج الإسرائيليون إلى المواجهة المباشرة مع المسلحين الفلسطينيين. وبالنسبة لمعظم الناس، كان الصراع في معظم الأوقات مغيبًا.

بدلاً من القلق بشأن الفلسطينيين، بدأ الإسرائيليون التركيز على عيش الحلم الغربي المتمثل في الرخاء والهدوء. تضاعفت أسعار العقارات في إسرائيل بين كانون الثاني/يناير 2010 وكانون الأول/ديسمبر 2022، وامتلأ أفق تل أبيب بالشقق الشاهقة والمجمعات المكتبية، وتوسعت المدن الصغيرة لاستيعاب الطفرة. كما نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 60 بالمائة مع إطلاق رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا أعمالًا ناجحة واكتشاف شركات الطاقة لرواسب الغاز الطبيعي البحرية في المياه الإسرائيلية. وحولت اتفاقيات الأجواء المفتوحة مع حكومات أخرى السفر إلى الخارج، وهو وجه رئيسي لنمط الحياة الإسرائيلي، إلى سلعة رخيصة. لقد بدا المستقبل مشرقا، وبدا أن البلاد قد تجاوزت الفلسطينيين دون التضحية بأي شيء – الأراضي والموارد والأموال. وفي سبيل التوصل إلى اتفاق سلام، تمكن الإسرائيليون من تذوق الطعم الحلو دون مرارة.

على المستوى الدولي، كانت البلاد مزدهرة أيضًا، فقد صمد نتنياهو أمام الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي باراك أوباما لإحياء حل الدولتين وتجميد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك جزئيًا من خلال تشكيل تحالف مع الجمهوريين. ورغم فشل نتنياهو في منع أوباما من إبرام اتفاق نووي مع إيران، إلا أن واشنطن انسحبت من الاتفاق بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة. كما نقل ترامب السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، واعترفت إدارته بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان من سوريا. وفي عهد ترامب، ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على إبرام اتفاقيات إبراهيم، وتطبيع علاقاتها مع البحرين والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة – وهو الاحتمال الذي بدا مستحيلاً في السابق دون اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني. وبدأت طائرات محملة بالمسؤولين والقادة العسكريين والسياح الإسرائيليين في التوافد على الفنادق الفخمة في مشيخات الخليج وأسواق مراكش.

مع تهميشه للقضية الفلسطينية، عمل نتنياهو أيضًا على إعادة تشكيل المجتمع الداخلي في إسرائيل. فبعد فوزه المفاجئ بإعادة انتخابه سنة 2015، قام نتنياهو بتشكيل ائتلاف يميني لإحياء حلمه القديم بإشعال ثورة محافظة، ومرة أخرى، بدأ رئيس الوزراء مهاجمة “النخب” وبدأ حربًا ثقافية ضد المؤسسة السابقة، التي اعتبرها معادية لنفسه وليبرالية للغاية بالنسبة لمؤيديه. وفي سنة 2018، استطاع تمرير قانون رئيسي مثير للجدل يُعرّف إسرائيل بأنها “الدولة القومية للشعب اليهودي” وأعلن أن اليهود لديهم الحق “الفريد” في “ممارسة تقرير المصير” على أراضيها. لقد أعطى الأغلبية اليهودية في البلاد الفوقية ووضع غير اليهود في مرتبة أدنى.

في السنة نفسها، انهار ائتلاف نتنياهو، ثم غرقت إسرائيل في أزمة سياسية طويلة جرّت البلاد عبر خمس انتخابات بين سنتي 2019 و2022، كانت كل منها عبارة عن استفتاء على حكم نتنياهو. وتفاقمت حدة المعركة السياسية بسبب قضية الفساد المرفوعة ضد رئيس الوزراء، مما أدى إلى توجيه اتهامات جنائية له في سنة 2020 ومحاكمته المستمرة. انقسمت إسرائيل بين “أنصار نتنياهو” و”منتقديه فقط”. وفي الانتخابات الرابعة، في سنة 2021، تمكن منافسو نتنياهو أخيرًا من استبداله بـ”حكومة تغيير” بقيادة اليميني نفتالي بينيت والوسطي يائير لابيد، ولأول مرة يضم الائتلاف طرفًا عربيًا.

لكن معارضة نتنياهو لم تتحد قط الفرضية الأساسية لحكمه وهي أن إسرائيل يمكن أن تزدهر من دون معالجة القضية الفلسطينية. وأصبح الجدل حول السلام والحرب، الذي كان تقليديا موضوعا سياسيا حاسما بالنسبة لإسرائيل، من الأخبار في الصفحات الخلفية. وقد شبه بينيت، الذي بدأ حياته المهنية كمساعد لنتنياهو، الصراع الفلسطيني بـ”شظية في المؤخرة” يمكن للبلاد أن تتعايش معها، وقد سعى هو ولابيد إلى الحفاظ على الوضع الراهن تجاه الفلسطينيين والتركيز ببساطة على إبقاء نتنياهو خارج منصبه.

بطبيعة الحال، ثبت أن هذه الصفقة مستحيلة فقد انهارت “حكومة التغيير” في سنة 2022 بعد أن فشلت في إطالة أمد الأحكام القانونية الغامضة التي سمحت لمستوطني الضفة الغربية بالتمتع بالحقوق المدنية التي حُرم منها جيرانهم غير الإسرائيليين، إذ كان التوقيع على أحكام الفصل العنصري هذه بمثابة تسوية مبالغ فيها بالنسبة لبعض أعضاء التحالف العربي.

بالنسبة لنتنياهو، الذي لا يزال يواجه المحاكمة، كان انهيار الحكومة هو بالضبط ما كان يأمله. وبينما نظمت البلاد انتخابات أخرى، قام بتأمين قاعدته من اليمينيين، واليهود المتشددين، واليهود المحافظين اجتماعيا. ومن أجل استعادة السلطة، تواصل بشكل خاص مع مستوطني الضفة الغربية، وهم الفئة الديموغرافية التي ما زالت تعتبر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سبب وجودها. وظل هؤلاء الصهاينة المتدينون ملتزمين بحلمهم بتهويد الأراضي المحتلة وجعلها جزءًا رسميًا من إسرائيل، وكانوا يأملون أنه إذا أتيحت لهم الفرصة، سيتمكنون من طرد السكان الفلسطينيين من تلك الأراضي. فشلوا في منع إجلاء المستوطنين اليهود من غزة في 2005 عندما كان آرييل شارون رئيسًا للوزراء، ولكن في السنوات التي تلت ذلك، استولوا تدريجيًا على مناصب رئيسية في الجيش الإسرائيلي والخدمة المدنية ووسائل الإعلام مع تحول تركيز أعضاء المؤسسة العلمانية إلى كسب المال في القطاع الخاص.

كان لدى المتطرفين مطلبان رئيسيان من نتنياهو: الأول والأكثر وضوحًا، توسيع المستوطنات اليهودية، والثاني إقامة وجود يهودي أقوى في جبل الهيكل، الموقع التاريخي لكل من الهيكل اليهودي والمسجد الأقصى الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس. منذ أن سيطرت إسرائيل على المنطقة المحيطة في حرب الأيام الستة في سنة 1967، منحت الفلسطينيين حكما ذاتيا في الموقع، خوفا من أن يؤدي إخراجه من الحكم العربي إلى صراع ديني كارثي. لكن اليمين المتطرف الإسرائيلي سعى منذ فترة طويلة إلى تغيير ذلك.

عندما تم انتخاب نتنياهو لأول مرة في سنة 1996، قام بفتح جدار في موقع أثري في نفق تحت الأرض مجاور للأقصى لكشف آثار من زمن الهيكل الثاني، مما أدى إلى انفجار عنيف للاحتجاجات العربية في القدس. وعلى نحو مماثل، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سنة 2000 بعد زيارة قام بها شارون إلى المسجد الأقصى، وكان آنذاك زعيم المعارضة ورئيس حزب الليكود.

في أيار/ مايو 2021، اندلع العنف مرة أخرى. وهذه المرة، كان المحرض الرئيسي هو إيتامار بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف احتفل علنا بالإرهابيين اليهود. وقد افتتح بن غفير “مكتبًا برلمانيًا” في حي فلسطيني بالقدس الشرقية حيث قام المستوطنون اليهود، باستخدام سندات الملكية القديمة، بطرد بعض السكان، ونظم الفلسطينيون احتجاجات حاشدة ردًا على ذلك.

وبعد تجمع مئات المتظاهرين في الأقصى، داهمت الشرطة الإسرائيلية مجمع المسجد. ونتيجة لذلك، اندلع القتال بين العرب واليهود وسرعان ما انتشر إلى المدن المختلطة عرقيا في جميع أنحاء إسرائيل. واستخدمت حماس الغارة كذريعة لاستهداف القدس بالصواريخ، مما أدى إلى المزيد من العنف في إسرائيل وجولة أخرى من الأعمال الانتقامية الإسرائيلية في غزة.

ومع ذلك، فقد تلاشى القتال عندما توصلت إسرائيل وحماس إلى وقف جديد لإطلاق النار في ترتيب سريع ومثير للصدمة. وواصلت قطر دفعاتها، وأعطت إسرائيل تصاريح عمل لبعض سكان غزة لتحسين اقتصاد القطاع وتقليل رغبة السكان في الصراع. ووقفت حماس موقف المتفرج عندما ضربت إسرائيل إحدى الميليشيات المتحالفة معها، وهي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في ربيع سنة 2023. وسمح الهدوء النسبي على طول الحدود للجيش الإسرائيلي بإعادة نشر قواته ونقل معظم الكتائب القتالية إلى الضفة الغربية، حيث يمكنهم حماية المستوطنين من الهجمات الإرهابية. وفي السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أصبح من الواضح أن عمليات إعادة الانتشار هذه كانت بالضبط ما أراده السنوار.

انقلاب بيبي

وفي الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، استعاد نتنياهو السلطة. فقد حصل ائتلافه على 64 مقعدا من مقاعد البرلمان الإسرائيلي البالغ عددها 120 مقعدا، وهو فوز ساحق وفقا للمعايير الحديثة. وكانت الشخصيات الرئيسية في الحكومة الجديدة هي بتسلئيل سموتريش، زعيم حزب ديني قومي يمثل مستوطني الضفة الغربية، وبن غفير. ومن خلال العمل مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، وضع نتنياهو وسموتريش وبن غفير مخططًا لإسرائيل الاستبدادية والثيوقراطية.

على سبيل المثال، أعلنت المبادئ التوجيهية لمجلس الوزراء الجديد أن “للشعب اليهودي حقًا حصريًا وغير قابل للتصرف في أرض إسرائيل بأكملها” – مما ينكر تمامًا أي مطالبة فلسطينية بالأرض، حتى في غزة. وأصبح سموتريش وزيرا للمالية وتم تعيينه مسؤولاً عن الضفة الغربية، حيث بدأ برنامجا ضخما لتوسيع المستوطنات اليهودية.

وتم تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي، ومسؤولا عن الشرطة والسجون. واستخدم سلطته لتشجيع المزيد من اليهود على زيارة جبل الهيكل (الأقصى). وبين كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول/ أكتوبر من سنة 2023، قام حوالي 50 ألف يهودي بجولة فيه – أكثر من أي فترة مماثلة أخرى مسجلة. (في سنة 2022، كان هناك 35 ألف زائر يهودي على الجبل).

وأثارت حكومة نتنياهو المتطرفة الجديدة الغضب بين الليبراليين والوسطيين الإسرائيليين. ولكن على الرغم من أن إذلال الفلسطينيين كان محوريًا في أجندتهم، إلا أن هؤلاء المنتقدين استمروا في تجاهل مصير الأراضي المحتلة والأقصى عندما أدانوا الحكومة. وبدلاً من ذلك، ركزوا إلى حد كبير على إصلاحات نتنياهو القضائية. من شأن هذه القوانين المقترحة، التي تم الإعلان عنها في يناير/كانون الثاني 2023، أن تحد من استقلال المحكمة العليا في إسرائيل – وهي الوصية على الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في بلد يفتقر إلى دستور رسمي – وتفكيك النظام الاستشاري القانوني الذي يوفر الضوابط والتوازنات على السلطة التنفيذية. ولو تم إقرارها، لكانت مشاريع القوانين قد جعلت من الأسهل بكثير على نتنياهو وشركائه بناء حكم استبدادي، وربما كانت ستعفيه من محاكمة الفساد.

لا شك أن مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي كانت خطيرة للغاية. لقد أثاروا، بحق، موجة هائلة من الاحتجاجات، حيث يتظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين كل أسبوع. ولكن في مواجهة هذا الانقلاب، تصرف معارضو نتنياهو مرة أخرى وكأن الاحتلال قضية لا علاقة لها بالموضوع. وعلى الرغم من أن القوانين تمت صياغتها جزئيا لإضعاف أي حماية قانونية قد تمنحها المحكمة العليا الإسرائيلية للفلسطينيين، فقد تجنب المتظاهرون ذكر الاحتلال أو عملية السلام البائدة خوفا من تشويه سمعتهم على أنهم غير وطنيين.

في الواقع، عمل المنظمون على تهميش المتظاهرين الإسرائيليين المناهضين للاحتلال لتجنب ظهور صور الأعلام الفلسطينية في المظاهرات. ونجح هذا التكتيك، فضمن أن حركة الاحتجاج لم “تلوث” بالقضية الفلسطينية: فقد امتنع العرب الإسرائيليون، الذين يشكلون حوالي 20 بالمئة من سكان البلاد، إلى حد كبير عن الانضمام إلى المظاهرات.

لكن هذا جعل من الصعب على الحركة أن تنجح. ونظرا للتركيبة السكانية في إسرائيل، يحتاج يهود يسار الوسط إلى الشراكة مع العرب في البلاد إذا كانوا يريدون تشكيل حكومة. ومن خلال نزع الشرعية عن مخاوف العرب الإسرائيليين، لعب المتظاهرون دورا مباشرا في استراتيجية نتنياهو.

ومع خروج العرب، استمرت المعركة حول الإصلاحات القضائية وكأنها شأن يهودي داخلي. واعتمد المتظاهرون علم نجمة داود باللونين الأزرق والأبيض، وكان العديد من قادتهم ومتحدثيهم من كبار ضباط الجيش المتقاعدين. ;أظهر المتظاهرون مؤهلاتهم العسكرية، مما عكس التراجع في هيبة الجيش الإسرائيلي منذ غزو لبنان في سنة 1982. وهدد الطيارون الاحتياطيون، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في استعداد القوات الجوية وقوتها القتالية، بالانسحاب من الخدمة إذا تم إقرار القوانين. وفي استعراض للمعارضة المؤسسية، رفض قادة الجيش الإسرائيلي نتنياهو عندما طالبهم بتأديب جنود الاحتياط.

ولم يكن من المستغرب أن ينفصل الجيش الإسرائيلي عن رئيس الوزراء. فطوال حياته المهنية الطويلة، اشتبك نتنياهو بشكل متكرر مع الجيش، وكان أقوى منافسيه هم الجنرالات المتقاعدون الذين أصبحوا سياسيين، مثل شارون ورابين وباراك – ناهيك عن بيني غانتس، الذي جعله نتنياهو جزءًا من حكومة الطوارئ الحربية لكنه قد يتحداه في نهاية المطاف ويخلفه كرئيس للوزراء.

لقد رفض نتنياهو منذ فترة طويلة رؤية الجنرالات لإسرائيل التي تكون قوية عسكريا ومرنة دبلوماسيا. لقد سخر أيضًا من شخصياتهم، التي اعتبرها خجولة، وعديمة الخيال، وحتى تخريبية. لذلك لم تكن صدمة عندما أقال وزير دفاعه، الجنرال المتقاعد يوآف غالانت، بعد ظهور غالانت على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون في آذار/ مارس 2023 للتحذير من أن الانقسامات في إسرائيل جعلت البلاد عرضة للخطر وأن الحرب كانت وشيكة.

وأدت إقالة غالانت إلى المزيد من الاحتجاجات العفوية في الشوارع، وأعاده نتنياهو إلى منصبه. (ويظلان خصمين لدودين، حتى وهما يديران الحرب معًا). لكن نتنياهو تجاهل تحذير جالانت. كما تجاهل تحذيرًا أكثر تفصيلاً قدمه في تموز/ يوليو كبير محللي الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بأن الأعداء قد يضربون البلاد. ويبدو أن نتنياهو يعتقد أن مثل هذه التحذيرات كانت ذات دوافع سياسية وتعكس تحالفًا ضمنيًا بين القادة العسكريين الحاليين في مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب والقادة السابقين الذين كانوا يحتجون عبر الشارع.

ومن المؤكد أن التحذيرات التي تلقاها نتنياهو ركزت في الغالب على شبكة إيران من الحلفاء الإقليميين، وليس على حماس. وعلى الرغم من أن خطة هجوم حماس كانت معروفة للمخابرات الإسرائيلية، وعلى الرغم من أن المجموعة مارست مناورات أمام مراكز المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي، إلا أن كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين فشلوا في تصور أن خصمهم في غزة قادر على المضي قدما بالفعل، وقاموا بإخفاء الاقتراحات التي تشير إلى عكس ذلك. وكان هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، جزئيًا، بمثابة فشل للبيروقراطية الإسرائيلية.

ومع ذلك، لا يمكن الدفاع عن حقيقة أن نتنياهو لم يعقد أي مناقشات جادة حول المعلومات الاستخبارية التي تلقاها، وكذلك رفضه التوصل إلى تسوية جدية مع المعارضة السياسية ورأب الصدع في البلاد. وبدلاً من ذلك، قرر المضي قدما في انقلابه القضائي، بغض النظر عن التحذيرات الخطيرة والردود السلبية المحتملة. وأعلن بغطرسة أن “إسرائيل تستطيع الاستغناء عن سربين من سلاح الجو، ولكن ليس من دون حكومة”.

وفي تموز/ يوليو 2023، أقر البرلمان الإسرائيلي أول قانون قضائي، في نقطة مهمة أخرى لنتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف. (أبطلته المحكمة العليا في نهاية المطاف، في كانون الثاني/ يناير 2024). واعتقد رئيس الوزراء أنه سيرفع من مكانته قريبًا من خلال إبرام اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية، أغنى وأهم دولة عربية، كجزء من صفقة ثلاثية تهدف إلى تحقيق السلام. وظهرت اتفاقية دفاع أمريكية سعودية. وستكون النتيجة النصر النهائي للسياسة الخارجية الإسرائيلية، من خلال إنشاء تحالف أميركي عربي إسرائيلي ضد إيران ووكلائها الإقليميين. وبالنسبة لنتنياهو، كان ذلك بمثابة إنجاز كبير جعله محبوبًا لدى التيار الرئيسي.

وكان رئيس الوزراء واثقا من نفسه لدرجة أنه صعد في 22 أيلول/ سبتمبر على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة للترويج لخريطة “الشرق الأوسط الجديد” التي تتمحور حول إسرائيل. وكان ذلك بمثابة انتقاد متعمد لمنافسه الراحل بيريز، الذي صاغ هذه العبارة بعد توقيع اتفاقيات أوسلو. وقد تفاخر نتنياهو في خطابه قائلا “أعتقد أننا على أعتاب اختراق أكثر دراماتيكية: سلام تاريخي مع المملكة العربية السعودية”. وأوضح أن الفلسطينيين أصبحوا مجرد فكرة لاحقة لكل من إسرائيل والمنطقة الأوسع. وأوضح قائلا “يجب ألا نعطي الفلسطينيين حق النقض على معاهدات السلام الجديدة. إن الفلسطينيين لا يشكلون سوى اثنين بالمئة من العالم العربي”. وبعد أسبوعين، قامت حماس بالهجوم، مما أدى إلى تحطيم خطط نتنياهو.

بعد الانفجار

لقد حاول نتنياهو وأنصاره إبعاد اللوم عنه في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. ويقولون إن رئيس الوزراء قد تم تضليله من قبل رؤساء الأجهزة الأمنية والمخابرات الذين فشلوا في إخطاره في اللحظة الأخيرة بحدوث شيء مريب في غزة (على الرغم من أن هذه الأعلام الحمراء فُسرت على أنها مؤشرات على هجوم صغير، أو مجرد شغب). وكتب مكتب نتنياهو على تويتر بعد عدة أسابيع من الهجوم أن “رئيس الوزراء نتنياهو لم يحذر تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا حماس الحربية. على العكس من ذلك، فإن تقييم المستوى الأمني بأكمله، بما في ذلك رئيس المخابرات العسكرية ورئيس الشاباك، هو أن حماس تم ردعها وتسعى إلى تسوية”. (واعتذر لاحقًا عن هذا المنشور).

لكن العجز العسكري والاستخباراتي، على الرغم من كآبته، لا يمكن أن يحمي رئيس الوزراء من تحمل المسؤولية – وليس فقط لأن نتنياهو، كرئيس للحكومة، يتحمل المسؤولية النهائية عما يحدث في إسرائيل. إن سياسته المتهورة التي اتبعها قبل الحرب والتي كانت تهدف إلى تقسيم الإسرائيليين جعلت البلاد عرضة للخطر، وأغرت حلفاء إيران بضرب مجتمع ممزق.

ساعد إذلال نتنياهو للفلسطينيين على ازدهار التطرف. وليس من قبيل الصدفة أن حماس أطلقت على عمليتها اسم “طوفان الأقصى” وصورت الهجمات كوسيلة لحماية الأقصى من الاستيلاء اليهودي. واعتبرت حماية الموقع الإسلامي المقدس سببا لمهاجمة إسرائيل ومواجهة العواقب الوخيمة الحتمية لهجوم مضاد للجيش الإسرائيلي.

ولم يعف الجمهور الإسرائيلي نتنياهو من المسؤولية عن أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. فقد تراجعت شعبية حزب رئيس الوزراء في استطلاعات الرأي، وانخفضت شعبيته هو أيضا، على الرغم من احتفاظ الحكومة بأغلبية برلمانية. يتم التعبير عن رغبة البلاد في التغيير في أكثر من مجرد استطلاعات الرأي العام. لقد عادت النزعة العسكرية إلى الواجهة. وهرع المتظاهرون المناهضون لنتنياهو إلى أداء واجبهم كجيش احتياط على الرغم من الاحتجاجات، حيث حل المنظمون السابقون المناهضون لنتنياهو محل الحكومة الإسرائيلية المختلة في رعاية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من جنوب البلاد وشمالها. وقد قام العديد من الإسرائيليين بتسليح أنفسهم بالمسدسات والبنادق الهجومية، بمساعدة حملة بن غفير لتسهيل تنظيم الأسلحة الصغيرة الخاصة. وبعد عقود من التراجع التدريجي، من المتوقع أن ترتفع ميزانية الدفاع بنحو 50 بالمئة.

لكن هذه التغييرات، رغم كونها مفهومة، هي عبارة عن تسارعات وليست تحولات. ولا تزال إسرائيل تتبع نفس المسار الذي قادها إليه نتنياهو لسنوات. وأصبحت هويتها حاليا أقل ليبرالية ومساواة، وأكثر عرقية وعسكرية. ويهدف شعار “متحدون من أجل النصر”، الذي يظهر في كل زاوية من الشوارع والحافلات العامة وقنوات التلفزيون في إسرائيل، إلى توحيد المجتمع اليهودي في البلاد.

قد منعت الشرطة الأقلية العربية في الدولة، التي أيدت بأغلبية ساحقة وقف إطلاق النار السريع وتبادل الأسرى، مرارا وتكرارا من تنظيم احتجاجات عامة. ووُجهت اتهامات قانونية لعشرات المواطنين العرب بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي عبرت عن تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة، حتى لو لم تدعم المنشورات أو تؤيد هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، يشعر العديد من اليهود الإسرائيليين الليبراليين بالخيانة من قبل نظرائهم الغربيين الذين وقفوا من وجهة نظرهم إلى جانب حماس. وهم يعيدون النظر في تهديداتهم قبل الحرب بالهجرة بعيدا عن استبداد نتنياهو الديني، وتتوقع شركات العقارات الإسرائيلية موجة جديدة من المهاجرين اليهود الساعين إلى الهروب من معاداة السامية المتزايدة التي شهدوها في الخارج.

كما كان الحال في أوقات ما قبل الحرب، لا يفكر أي يهودي إسرائيلي تقريبا في كيفية حل الصراع الفلسطيني سلميا. أما اليسار الإسرائيلي، الذي كان مهتما تقليديا بالسعي إلى تحقيق السلام، فقد أصبح الآن على وشك الانقراض. ويبدو أن حزبي غانتس ولابيد الوسطيين، اللذين يشعران بالحنين إلى إسرائيل ما قبل نتنياهو، يشعران بأنهما في بيتهما في المجتمع العسكري الجديد ولا يريدان المخاطرة بشعبيتهما السائدة من خلال تأييد مفاوضات الأرض مقابل السلام. وأصبح اليمين أكثر عداءً للفلسطينيين من أي وقت مضى.

وقد ساوى نتنياهو بين السلطة الفلسطينية وحماس، وحتى كتابة هذه السطور، رفض المقترحات الأمريكية لجعلها السلطة الحاكمة في غزة بعد الحرب، مع العلم أن مثل هذا القرار من شأنه إحياء حل الدولتين. ويريد رفاق رئيس الوزراء من اليمين المتطرف إخلاء غزة من سكانها ونفي الفلسطينيين إلى بلدان أخرى، مما يخلق نكبة ثانية من شأنها أن تترك الأرض مفتوحة أمام مستوطنات يهودية جديدة.

ومن أجل تحقيق هذا الحلم، طالب بن غفير وسموتريتش نتنياهو برفض أي نقاش حول ترتيب ما بعد الحرب في غزة الذي يترك للفلسطينيين المسؤولية وطالبا الحكومة برفض التفاوض من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين. كما حرصوا على عدم قيام إسرائيل بأي شيء لوقف الهجمات الجديدة التي يشنها المستوطنون اليهود على السكان العرب في الضفة الغربية.

إذا كان الماضي سابقة، فإن حال البلاد ليس ميؤوس منه تماما. ويشير التاريخ إلى أن هناك فرصة لعودة التقدمية وفقدان المحافظين نفوذهم. وبعد الهجمات الكبرى السابقة، تحوّل الرأي العام الإسرائيلي في البداية نحو اليمين، ولكنه غيّر مساره بعد ذلك وقبل التنازلات الإقليمية في مقابل السلام.

لقد أدت حرب يوم الغفران سنة 1973 في النهاية إلى السلام مع مصر، وأدت الانتفاضة الأولى، التي بدأت سنة 1987، إلى إبرام اتفاقيات أوسلو والسلام مع الأردن، وانتهت الثورة التي اندلعت سنة 2000 بالانسحاب الأحادي من غزة. لكن فرص تكرار هذه الديناميكية ضئيلة. فلا توجد جماعة فلسطينية أو زعيم فلسطيني تقبله إسرائيل كما حظيت به مصر ورئيسها بعد سنة 1973. فحماس ملتزمة بتدمير إسرائيل، والسلطة الفلسطينية ضعيفة. وإسرائيل أيضا ضعيفة، فقد بدأت وحدتها في زمن الحرب تتصدع بالفعل، والاحتمالات مرتفعة في أن تتمزق البلاد أكثر إذا تراجع القتال.

يأمل مناهضو نتنياهو التواصل مع أنصار نتنياهو المحبطين وفرض انتخابات مبكرة هذه السنة. وفي المقابل، سوف يثير نتنياهو المخاوف ويتدخل. ففي كانون الثاني/ يناير، اقتحم أقارب الرهائن اجتماعا برلمانيا لمطالبة الحكومة بمحاولة إطلاق سراح أفراد أسرهم، كجزء من معركة بين الإسرائيليين حول ما إذا كان ينبغي على البلاد إعطاء الأولوية لهزيمة حماس.أو عقد صفقة لتحرير الأسرى المتبقين. ولعل الفكرة الوحيدة التي تتوحد حولها هي معارضة اتفاقية الأرض مقابل السلام. وبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يتفق معظم اليهود الإسرائيليين على أن أي تنازل آخر عن الأراضي سيمنح المسلحين نقطة انطلاق للمذبحة التالية.

في نهاية المطاف، قد يبدو مستقبل إسرائيل مشابها إلى حد كبير لتاريخها الحديث. وبوجود نتنياهو أو بدونه، ستظل “إدارة الصراع” و”جز العشب” سياسة الدولة – وهو ما يعني المزيد من الاحتلال والمستوطنات والتهجير. وقد تبدو هذه الاستراتيجية الخيار الأقل خطورة، على الأقل بالنسبة للشعب الإسرائيلي الذي تأثر بأهوال السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والذي أصم أذنيه عن اقتراحات السلام الجديدة. لكن ذلك لن يؤدي إلا إلى المزيد من الكوارث. ولا يمكن للإسرائيليين أن يتوقعوا الاستقرار إذا استمروا في تجاهل الفلسطينيين ورفض تطلعاتهم، وقصتهم، بل وحتى وجودهم. هذا هو الدرس الذي كان ينبغي للبلاد أن تتعلمه من تحذير ديان القديم. ويجب على إسرائيل أن تمد يدها للفلسطينيين إذا كانوا يريدون تعايشًا سلميًا ومحترمًا.

المصدر: فورين أفيرز