في عام 1776، اكتشف جنديٌ إسباني واديًا فسيحا تكسوه المراعي وأشجار السنديان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحيط به التلال من كل جانب لتُظلله وتحميه. تصلّب بصره ووقف مشدوهًا بهذا الجمال البكر البديع، ثم خرّ راكعا على قدميه، هاتفًا باسم الأم العذراء المقدسة، و شاكرًا الرب الذي دلّهم على مراعي الفردوس، التي كان يحلم بالعثور عليها، ليُشيّد في ربوعها بيتًا رِيفيًا، ناشدًا السلام والسكينة حتى نهاية عمره.

لكن ذلك لم يحدث أبدًا، ولم تقع هذه الأرض تحت سلطة قانون الإقطاع، ولم يتملّكها أي إسبانيّ على الإطلاق، كما أن هذا الجنديّ الذي اكتشف هذه المراعي وأطلق عليها اسم “مراعي الفردوس”، مات محبوسًا في حظيرة مواشي لمنع تفشي عدوى مرض الزهريّ الذي أصابه إلى الجنود الآخرين.

لعنة السُكّان الأصليين أم العاقبة الأخلاقية..

في ليلة من ليالي عام 1776، في مدينة “ألتا” بولاية “كاليفورنيا”، ارتد عن الدين المسيحيّ، حوالي عشرين عاملا من الهنود الحمر (السُكّان الأصليين للبلاد)، هؤلاء الذين كانوا قد أُجبّروا على ترك ديانتهم الوثنية القديمة واتباع ديانة المحتل الأبيض.

ارتد هؤلاء الهنود عن المسيحية، وتركوا أكواخهم وهربوا تاركين خلفهم في مصانع الطوب براميل من الطين غير المصبوب. ولأن الارتداد عن الدين الذي جلبه المحتل الأبيض معه، يُعد بادرة تمرّد لا تُرضيه، وقد يتسبب في إشعال ثورة لن يستطيع السيطرة عليها، فقد قررت السلطات المدنية والدينية إرسال مجموعة من الجنود في رحلة شاقة عبر “وادي الكرمل” وما خلفه من جبال، من أجل إعادة هؤلاء المنشقين إلى حضن الكنيسة الأم.

وبعد أسبوع جهنمي في وسط الجبال، عثر الجنود على الهنود الحمر الهاربين، وعادوا بهم مقيدين في سلسلة طويلة، بعدما اكتشف أحد الجنود “مراعي الفردوس”.. لكن هذه المراعي، لم تصبح أبدًا الفردوس المنشود، أو المراعي الخضراء الساحرة، بل كانت لعنة، أصابت الجندي الذي اكتشفها وأصابت كل من خطا ليسكن فيها.

أرض الأحلام الملعونة

تبدو هذه المتتالية القصصية، مليئة بالرمزية التي يستشفها القارئ بعد الاندماج في القراءة، حيث يلاحظ القارئ أن مراعي الفردوس المشار إليها، ليست سوى أرض الأحلام “أمريكا”.

فمراعي الفردوس، هذا العمل الأدبيّ الذي كتبه جون شتاينبك سنة 1932 وتُعد العمل الأول الذي عرّف به الجمهور والنقاد وأظهرت نضوجه الفني والفكري في الكتابة، تحكي عن اكتشاف هذه البقعة الخضراء الفسيحة السحرية، التي أمّها الناس من كل جانب على أمل التنعم بالسكينة والسلام والاستمتاع بالأرض الخصبة الواسعة.

نفس التصوّر الذي سيطر على الرجل الأبيض بعدما اُكتشفت “أمريكا” واعتُبرت أرض ترعى فيها الأحلام وتسمن. لكن “مراعي الفردوس” في العمل الأدبي، كانت محاطة بلعنة ما، أصابت كل من حط رحاله فيها واستوطنها. وربما كانت هذه اللعنة سحرا أسود صنعه الهنود الحمر الذين اُقتلعوا من أراضيهم على يد المحتل الأبيض، وربما كانت مجرد كارما/عاقبة أخلاقية.

“لقد لازمني النحس لفترة طويلة، فكل المشروعات التي بدأتها فشلت، ولمّا جئت إلى هنا كانت فكرة اللعنة تطاردني. فمالذي حدث؟ لقد اشتريت مكانا المفروض أنه محاط “باللعنة”، وربما كانت لعنتي ولعنة المزرعة قد تصارعتا حتى قتلت كلٌ مهما الأخرى..

تبدو هذه المتتالية القصصية، مليئة بالرمزية التي يستشفها القارئ بعد الاندماج في القراءة، حيث يلاحظ القارئ أن مراعي الفردوس المشار إليها، ليست سوى أرض الأحلام “أمريكا”

نُكتة رائعة، ولكن الأكثر روعة أن لعنتك تزوجت لعنة المزرعة ثم دخلتا إلى ثقب كما تفعل الأفاعي، وربما سينجبان لعنات صغيرة كثيرة ستنتشر في “مراعي الفردوس” قريبًا”.

الفردوس المفقود

في هذه المتتالية التي صُنفت على طريق الخطأ بـ رواية، وترجمتها للعربية المذيعة المصرية خديجة خطّاب عام 1997 ونُشرت في سلسلة روايات جائزة نوبل/الدار المصرية اللبنانية، تبدو “مراعي الفردوس” مكانا واعدا بالخير الكثير، ومقاما رائعا للحالمين بالسكينة والسلام والهدوء، والباحثين عن حياة أفضل.

تلك الصورة اليوتيوبية التي تجلّـت للجندي الإسباني يوم أن اكتشف هذه المراعي، وترسخت في أذهان الجميع. فكل أبطال القصص قصدوا “مراعي الفردوس” هاربين من الجحيم، حاملين الخطط والآمال العريضة في سكينة منشودة واستقرار مقيم، معتقدين أنها الفردوس المنشود، حيث لا ألم ولا خسارة ولا ضغينة ولا هم.

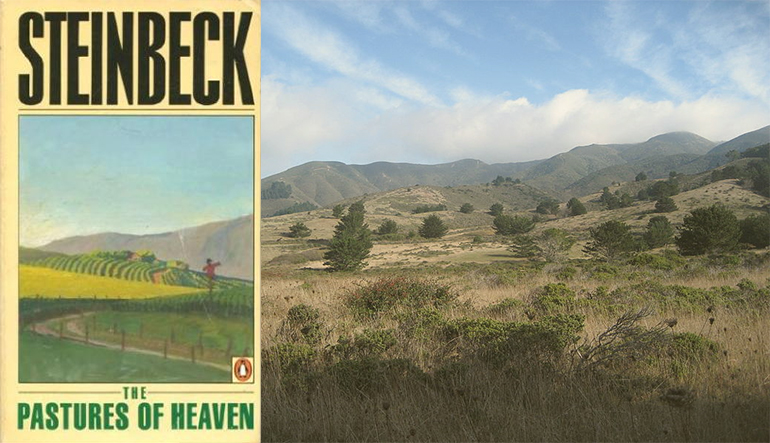

غلاف إحدى النسخ من “مراعي الفردوس”

لكن المراعي، لم تكن قطعة من الفردوس، بل قطعة من “الأرض” حيث الشقاء والحظ العاثر والاجتهاد المضني في مقابل مردود بسيط، فخرجوا منها محمّلين بالأسى والخسارة والعار والنقصان.

ولأن “جون شتاينبك” كان يبحث عن فردوسه الخاص في حياته الشخصية، فنجد ذلك واضح في كتاباته، حيث أبطال أعماله يبحثون مثله عن الفردوس المنشود، ويعانون –مثله- ولا يصلون في نهاية الأمر لشيء. وبالرغم من ذلك، فإنه لا يقر باستحالة وجود هذا الفردوس، ويُحمّل فقدانه أو عدم الوصول إليه إلى أفعال البشر ودواخلهم القاتمة الجشعة. فينهي هذه المتتالية القصصية بوصول مجموعة من السيّاح التابعين للكنيسة إلى مراعي الفردوس، فيأسر المشهد ألبابهم ويبدأون في وضع خطط الإقامة للعيش في فردوسهم المنشود الذي سبق وفتن الجندي الإسباني قبل قرون مضت.

بالرغم من أن “شتايبنك” لم يكن اشتراكيًا بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أنه يُعد كاتبًا معارضا لسياسات أمريكا الرأسمالية، مُسانِدًا للمعدومين والمطحونين.

“مشى الكاهن وحيدًا وهو يردد صلاته، وأخذ يحدث نفسه:

قد تكون هناك كنيسة صغيرة هنا، حيث لا فقر ولا روائح كريهة ولا اضطرابات. وقد تعترف رعيتي بخطايا بسيطة يكفي التحلل منها ترديد صلاة “السلام عليكِ يا مريم” مرات قليلة.. إنه مكان يعمه الهدوء ولن يكون مسرحًا للقاذورات وأعمال العنف التي تؤلمني وتدفعني إلى الشك أو الخجل، سيحبني سكان هذه البيوت وينادونني: يا أبتِ، وسأكون مُحقًا بينهم”.

ويتركنا “شتايبنك” ويتركهم بعد هذا المشهد مبهورين بالهالة السحرية العجيبة التي تُغلِّف المراعي، على أمل، أن يُبدد أحدهم اللعنة المحاطة به وأن يكون سكنه في هذه المراعي أوفر حظًا من “جورج باتل” و “آل موستروفيك” و “بيرت مونرو” و”إدوارد ويكس” والطفل الضفدعة “تولاريشيتو” و”هيلين ديفنتر” و”جونيس موليتي” ونسل “ريتشارد هوايتسايد”.

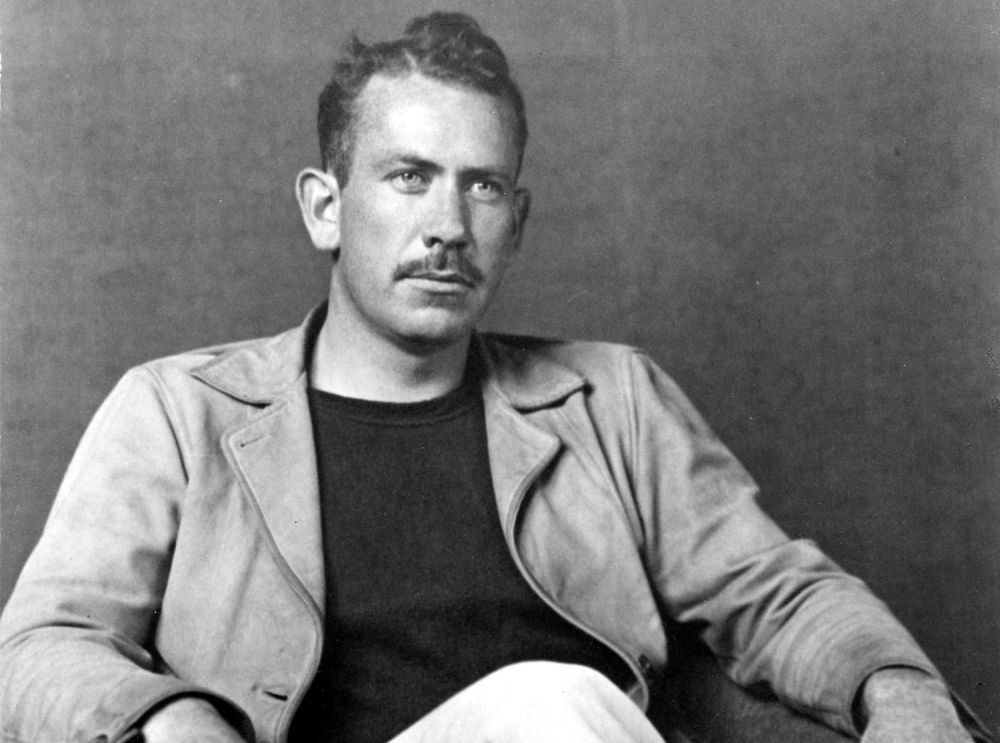

جون شتاينبك

الروائي الأمريكي الحاصل على نوبل جون شتاينبك

بالرغم من أن “شتايبنك” لم يكن اشتراكيًا بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أنه يُعد كاتبًا معارضا لسياسات أمريكا الرأسمالية، مُسانِدًا للمعدومين والمطحونين.

فهو لم يكن ثوريًا لكن كان واقعيًا مُبصرا، يكتب عن المشاكل الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، ويتناول حياة المهاجرين، ويتحدث عن الريف والبقع الزراعية كما يتحدث عن المصانع والمطالب العمالية ويهاجم الأجور الباهتة للمواطنين في الوقت الذي ينعم فيه القلة بالثراء الفاحش، كما كانت له مواقفه السياسية المعارضة المعروفة، كرفضه للحرب الأميريكة على فيتنام ومناشدته للرئيس الأمريكي بسحب القوات وإرجاع الجنود إلى أمريكا.

حاز “شتاينبك” على مكانة فريدة في الأدب الأمريكي في مطلع القرن العشرين، وأثرى الأدب بعديد من الأعمال العظيمة التي تركت أثرًا كبير وصدى مثل “عناقيد الغضب”، تلك الرواية التي وُضِعت في مقدمة أكثر الكتب رواجا منذ صدورها في مارس 1939 وحتى نهاية العام، حيث وصل معدل البيع إلى 2500 نسخة يوميًا. كما حصل عنها على جائزة “بوليتزر” عام 1940، وفاز بجائزة نوبل عن مجمل أعماله في عام 1962.