لا أستطيع أن أحصي المرات التي ظهر فيها مذيع تليفزيوني، سواء في “فوكس نيوز” الأمريكية أو في محطة من المحطات العربية التي يديرها عباس كامل أو أقرانه بالهاتف، ليقول ما مضمونه إن “داعش” شريرة (إلى هنا تنتهي الحقيقة)، وأن داعش خلافة، بل داعش هي الخلافة، ولذلك كل من يطالب بالخلافة، أو كان يطالب بها، أو حلم بها، أو رأى في المنام شبحًا من خيالاتها واستيقظ صالح البال فإنه شرير وإقصائي، يريد قتل الناس وإجبارهم على الدخول في الإسلام ورمي المثليين من الطوابق العليا.

ترويج هذه الصورة البغيضة لفكرة شريرة، مجبولة على التحكم والسيطرة والطمع والاستحواذ توج جهود سنين وعقود من تشويه صورة الخلافة، والفكرة الإسلامية عمومًا، في العالم وفي قلب البلاد التي يدين أكثر سكانها بالإسلام، ووصل هذا التشوه والالتباس لصفوف الإسلاميين. أكثر من مفكر إسلامي وحركة إسلامية تلقفت فكرة “الدولة المدنية” كبديل متسامح عن “الدولة الإسلامية”، دون تحرير واضح لأي من المصطلحين.

كثيرًا ما قرعت مسمعي عبارة “العقد الاجتماعي” الذي يربط أبناء الوطن الواحد (المقصود بالوطن هنا مصر أو العراق أو تونس، إلخ) ولا أستطيع لها فهمًا، فما “العقد الاجتماعي” الذي يربطني بابن العقبة الأردنية (أنا أردني في أحد تجليات هويتي المركبة) ولا يربطني مثلاً بابن تبوك القريبة منها في السعودية؟ أفهم تمامًا أن هناك محددات لوجيستية مشتركة تحكم حياة ابن العقبة وابن عمان (كلاهما يشتري البنزين بنفس السعر ويستخرج بطاقة الهوية بنفس الطريقة) لكن ماذا بخلاف ذلك؟ يبدو أنهم كتبوا العقد المذكور في غيابي، وهل بموجب هذا العقد يتحول هتاف ملايين الأردنيين والفلسطينيين والجزائريين لصدام حسين وجمال عبد الناصر (مع تحفظي على أفعال وسياسات الرجلين وليس هذا محل نقاش ذلك) إلى شكل من أشكال الخيانة الوطنية (خيانة العقد الاجتماعي) الآنف الذكر؟ هل على الإسلامي في ذلك البلد العربي الصغير أن يشعر بقوة وطنه إذ يعلن غلق مجال البلاد الجوي في وجه بلد جار (وهو مجال جوي صغير يمكن غلقه بسدادة فلين) أم أن عليه أن يخاف على الوطن الأكبر والإقليم من الشقاق والنزاع؟

ليست الخلافة إلا إطارًا عامًا واسعًا لمشروع وحدة كبير، يمكن للناس تحديد آلياته وطرق عمله حسب مستجدات واقعهم

إن نظريات الاجتماع لا يعتد بها إن لم تكن ملبية لأشواق وحاجات من يفترض أن تنظم حياتهم ومعاشهم، ولو كانت مصنوعة في الغرب المتقدم المتحضر، فإذا قيل إن الإسلاميين يدركون أن الدولة الوطنية حل تكتيكي أو مرحلي لهدف أسمى بعيد، يتحدثون عنه ويرصدونه في اجتماعاتهم السرية مع نقبائهم وقادتهم، فإن المرء لا يسعه إلا أن يشك في ذلك شكًا عميقًا. لا يوجد دليل على استمرارية التواصي الحار بهذه الأهداف العليا السامية، بل يكتب إسلاميون من الصف الأوسط والأدنى وحتى عامة جمهور الفكرة، في وسائل الاتصال الاجتماعي عن نهائية الوطن، وعدم عصرية فكرة الخلافة، يكتب هؤلاء كما لو أن شرطة الحداثة والليبرالية الغربية تراقب كل ما يقولون، وكما لو أن الضمير التقدمي الجمعي يقف على حرف، بانتظار التأكد من مواكبة شباب الإسلاميين وشاباتهم لأشراط الحداثة ومقتضيات العصرنة. وفي عدة حالات، حين انشق قياديون إسلاميون كبار، ولبسوا جلد الوطنية، ونزعوا ثوب الأممية الإسلامية، أظهر هؤلاء كيف أن دروس المشروع الإسلامي الكبير ربما تكون قد ركنت في مدارس الحركة على الرف، أو أنها لم تعد تدرس “بنفس” كما نقول بالعامية.

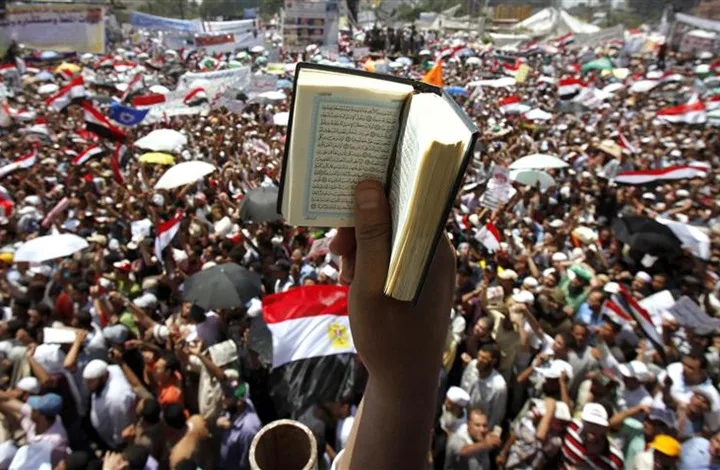

ليست الخلافة إلا إطارًا عامًا واسعًا لمشروع وحدة كبير، يمكن للناس تحديد آلياته وطرق عمله حسب مستجدات واقعهم، ليست هذه الوحدة شيئًا يحتاج إلى تبرير، بل إن الفرقة هي التي تحتاج إلى تفسير وحجج قوية لإسنادها وإمضائها، كشكل استثنائي في أشكال التفاعل البشري. ولعل أكثر ما كان يثير الحزن في نفي الإخوان المسلمين المستمر لوجود تنظيم دولي، نفيهم المستمر لوجود ذلك التنظيم! هل أصبح التنسيق الأممي بين من يتشاطرون نفس الفكرة عارًا وسبة؟ لا يبدو أن معسكر الأنظمة المستبدة والثورة المضادة يؤمن بذلك، وإلا فكيف تراهم يحركون فريقًا متعدد الجنسيات العربية في مجالات المال والأمن والإعلام؟ من المثير للسخرية أن تحرك أجهزة المخابرات ووزارات الداخلية العربية فريقًا قوميًا من الدعاة والإعلاميين والأمنيين من أصول عربية شتى، فيما تتمسك المعارضات العربية بعقدها الاجتماعي – الذي لا يبدو أن أحدًا سواها يأخذه على محمل الجد – فلا نسمع مثلاً عن اجتماع تنسيقي يعقد بين المعارضة السورية والمصرية!

أما الغرب ذو الوجهين، فلا مشكلة له مع الخلافة (الوحدة الكبرى)، إلا إن كانت إسلامية أو مناوئة (مثل الصين)، للخلافة الغربية جيوش تملأ عرض البر والبحر، وأقمار صناعية تنافس النيازك والشهب على الإحاطة بالمجال الجوي الأرضي، إن قدرة هذه الخلافة على الاستحواذ على كل شيء ذي قيمة، وتكريسه عنصر من عناصر ملكها الممتد، كبيرة وعظيمة، هذه القدرة كفيلة بجعل كلمة “الرشيد” عن الغيمة التي سيعود ريع مطرها وحصاده لخزينته، مضحكة ومثيرة للشفقة.

لا شك أن في بعض ماضي الخلافة ما يندي الجبين، لكن الرد على الخلافة السيئة لا يكون إلا بخلافة جيدة، يحتاج مفهوم عصري للخلافة إلى تحرير مطول

رأس هذه الخلافة الغربية يقسم الأدوار بين رعيته في كل النطاقات، في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وإفريقيا، إعلام هذه الدولة يمجد الجيش والقوة والبطش والسيطرة، ويحتفل بنشوة بلغت حد السكر لإسقاط قنبلة “أم القنابل” ذات العشرين ألف رطل من المتفجرات على صخور أفغانستان، ويردد دون أن يرف له جفن تهديد الرئيس بتدمير بلد بأكمله، إن استمر قائده في رفض الانصياع لشروط الخليفة الكبير، بل إن موظفًا متوسط الأهمية في أحد بنوك منهاتن أو شيكاغو، يستطيع أن يعطل حوالة مالية كبيرة صادرة من بلد عالم ثالثي، لشراء الدقيق أو السكر، ويتسبب بناء على ذلك باضطرابات معيشية في ذلك البلد، دون أن تحرك الخلافة شرطيًا من قواتها التي لا حصر لها أو عد. فلماذا تكون الوحدة ونتائجها في القوة والتمدد، طموحًا مشروعًا في أمريكا وأوروبا والصين والهند (تلك الأخيرتين ليستا إلا كوكبين صغيرين من الأمم والملل الكثيرة التي اجتمعت في وحدة كبرى) وتبدو شيئًا معيبًا يستحق الاعتذار عنه عربيًا وإسلاميًا؟

لا شك أن في بعض ماضي الخلافة ما يندي الجبين، لكن الرد على الخلافة السيئة لا يكون إلا بخلافة جيدة، يحتاج مفهوم عصري للخلافة إلى تحرير مطول، وإعطاء مواثيق واضحة لكل غير عربي أو غير مسلم أو للمسلم من شتى المذاهب، بالعدل والمساواة. ليس هناك من خيار للعرب والمسلمين للنجاة حاليًا – فضلاً عن العبور للمستقبل – دون مشروع وحدة جامعة، تنتظم بلادهم وترد لكل عربي ومسلم حقه في أن يكون حر الحركة في بلاده كالسندباد، يسافر فيها دون خشية التعرض للانتهاك على يد فئة معادية غاصبة كالمحتل الصهيوني، أو فئة محلية مُسْتَفَزَّة في إقليميتها أو طائفيتها. لا بأس بالعمل داخل أوطان “سايكس بيكو” ما دام الإحساس بالوطن الأكبر حاضرًا في كل حركة وسكنة، أما أن يسقط الإسلامي في حبال التعصب المناطقي، ووهم نهائية مشروع الدولة الوطنية، فذلك مما لا يليق، وهو الأدعى للاعتذار و”التوبة” السياسية.