ترجمة وتحرير نون بوست

كانت أونغ سان سو تشي تعتبر أشبه بقديسة علمانية، حيث شغلت منصب زعيمة الحزب السياسي الديمقراطي الأكبر في البلاد. وقد فازت في الانتخابات العامة في سنة 1992 بفارق شاسع. وبدلا من توليها السلطة، عمد المجلس العسكري في ميانمار إلى وضعها تحت الإقامة الجبرية، حيث بقيت قيد السجن لمدة 15 سنة. وفي الأثناء، مُنعت سو تشي من زيارة زوجها البريطاني، مايكل أريس، الذي كان يعاني على فراش الموت. وبالتالي، أصبحت أونغ سان سو تشي واحدة من أبطال عصرنا، وأصبحت تقارن بنيلسون مانديلا، الذي تحصل بدوره على جائزة نوبل للسلام.

في المقابل، وبالتزامن مع إقدام جيش ميانمار على حرق ونهب قرى الروهينغا، أثار صمت أونغ سان سو تشي إزاء هذا الأمر موجة من الغضب والتنديد في حين تمت إدانة سو تشي. وفي هذا الإطار، اضطر ما يقارب عن ثلاثة أرباع مليون شخص، نصفهم في الأسابيع القليلة الماضية فقط، من الروهينغا، وهي أقلية مسلمة تعيش في أرض بوذية، إلى ترك منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، لقي 3000 شخص مصرعهم، في حين لجأ الناجون إلى بنغلاديش المجاورة. وقد برر جيش ميانمار أعمال العنف انطلاقا من الهجمات التي نفذها مسلحون من الروهينغا. خلافا لذلك، يتناقض الدمار الواسع والممنهج بشكل كبير مع الهجمات المحدودة التي قام بها الروهينغا، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 12 من أفراد الأمن البورمي في أواخر شهر آب/أغسطس.

باعتبارها الحاكم الفعلي للبلاد، كان بإمكان أونغ سان سو تشي وقف أعمال الإبادة الجماعية. لكنها رفضت إدانة أعمال الجيش ولم تتخذ أي قرار لحماية الروهينغا. وبدلا من ذلك، أدانت “لجنة المعلومات”، التي اختارتها سو تشي بعناية، التغطية الدولية للمجازر واصفة إياها بأنها مجرد “أخبار مزيفة”، علما وأن أونغ سان سو تشي قد رددت شخصيا هذه الكلمات.

أثارت جائزة السلام العديد من الأسئلة. ولعل المشكلة الأساسية تتمثل في أن الجائزة التي بدأت على اعتبارها جائزة تمنح لصناع السلام على الصعيد الدولي

عوضا عن تقديم المأوى أو العزاء إلى شعب الروهينغا، وصفتهم سو تشي بأنهم أجانب دون جنسية، ومهاجرون غير شرعيين، وبنغالية من بنغلاديش. في الأثناء، ألقى تراجع شعبية أونغ سان سو تشي بظلاله على جائزة نوبل للسلام، حيث انتشرت مطالب بسحبها من سو تشي، نظرا لأنها لا تستحق السلطة المعنوية التي تفرضها الجائزة، ومن الممكن أن تتشوه هذه السلطة بسببها.

خلافا لذلك، ولفهم المعنى الأخلاقي للجائزة، ينبغي علينا النظر فيما إذا كان وضع أونغ سان سو تشي بمثابة سابقة من نوعها، وهل كانت هناك قضايا مماثلة متعلقة بجائزة نوبل للسلام؟ وهل هناك أفراد آخرون حصلوا على هذه الجائزة، لكن ممارساتهم أثارت شكوكا فيما يتعلق الموقف الأخلاقي الذي تجسده الجائزة؟ على العموم، لا يمكن لمختلف الإجابات على هذه الأسئلة أن تعفي أونغ سان سو تشي من تهمة التواطؤ في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. لكنها يمكن أن تلقي الضوء على السبب الذي ألهمها لخيانة القيمة المعنوية للجائزة.

صورة تم التقاطها في 3 من تشرين الأول/أكتوبر سنة 2011، ويظهر فيها تمثال ألفريد نوبل في معهد كارولينسكا في ستوكهولم.

خلافا لجوائز نوبل الأخرى، التي لطالما كانت خالية من أي جدال، تقريبا، أثارت جائزة السلام العديد من الأسئلة. ولعل المشكلة الأساسية تتمثل في أن الجائزة التي بدأت على اعتبارها جائزة تمنح لصناع السلام على الصعيد الدولي، باتت ميدالية في مجال السلوك العام، وجائزة قد تصبح مصدر إحباط إذا ثبت أن أحد الأشخاص الذين حظوا بها لا، يستحقها فعلا.

في الحقيقة، انبثق الجدل حول جائزة السلام انطلاقا من المؤسس نفسه، ألفريد نوبل (1833 ـ 1896)، الذي كان كيميائيا ورجل أعمال سويدي. وقد اخترع نوبل الديناميت في سنة 1867، واخترع بعد ثماني سنوات مادة متفجرة أخرى، وهي الجلجنيت، التي أصبحت تستخدم بكثرة من قبل الجيوش والإرهابيين على حد السواء.

علاوة على ذلك، امتلك نوبل شركة بوفورس للأسلحة وعدة شركات أخرى. ومن المثير للاهتمام أن انخراط نوبل في الدعوة إلى السلام قد حدث بفضل إحدى علاقاته الشخصية، حيث عملت لديه الكونتيسة النمساوية، برثا فون سوتنر، قبل أن تغادر العمل لتتزوج من البارون أرثر فون سوتنر. وقد حظيت برثا فون سوتنر بشهرتها العالمية من خلال روايتها تحت اسم “ألقي سلاحك”، التي تم نشرها في سنة 1889. وفي الأثناء، قامت فون سوتنر بتبادل جملة من الرسائل مع نوبل وأقنعته بدعمها في إطار دعوتها إلى السلام.

في سياق متصل، كانت هناك حادثة أخرى ساعدت في تغذية عزم نوبل على ترسيخ ذكرى وتركها للعالم. عندما توفي شقيق نوبل، لودفيغ في سنة 1888، اعتقدت إحدى الصحف أن ألفريد هو الذي توفي، ونشرت مقالا تحت عنوان “تاجر الموت ميتا”. وقد دفع ذلك نوبل إلى التخلي عن ثروته بغية إنشاء جائزة نوبل للسلام، التي كانت ولازالت من بين الجوائز الأغلى في العالم. من المرجح أن نوبل قد اتخذ هذا القرار لاعتقاده أن ذلك من شأنه أن يجعل العالم يتغاضى عن المذابح والدمار، الذي تسببت فيه اختراعاته.

يتم منح جائزة السلام إلى أي “شخص يقوم بأكثر أو أفضل عمل من أجل تحقيق الأخوة بين الأمم، لإلغاء أو الحد من الجيوش الثابتة، لعقد مؤتمرات السلام والترويج لها”

في الفترة التي أنشأ فيها نوبل الجوائز، كانت النرويج والسويد لا تزالان متحدتان (انفصلتا سلميا في سنة 1905). وبالتالي، اختار نوبل أن تكون اللجان التي ستقدم الجوائز متكونة من أشخاص سويديين ونرويجيين. وفي حين تم منح الجوائز العلمية في السويد، تم إقامة حفل توزيع جائزة السلام في النرويج، مع العلم أنه وحتى بعد انفصال الدولتين في سنة 1905، لم يتغير هذا المعطى.

انطلاقا من وصية نوبل، يتم منح جائزة السلام إلى أي “شخص يقوم بأكثر أو أفضل عمل من أجل تحقيق الأخوة بين الأمم، لإلغاء أو الحد من الجيوش الثابتة، لعقد مؤتمرات السلام والترويج لها”. وفي حين تبدو شروط الجائزة غريبة نوعا ما، الآن، إلا أنها كانت سمة من سمات العلاقات الدولية في ذلك الوقت، خاصة في إشارتها إلى الجيوش الثابتة. فقد كان إلغاءها يعد من المطالب القديمة لثلة من الليبراليين، الذين أرادوا أن تحل ميليشيات الشعب محل هذه الجيوش، على غرار ما حدث في عدد من البلدان خلال الثورات الفاشلة في سنة 1848. وفي الوقت نفسه، كانت مؤتمرات حل النزاعات بين الدول المتنافسة شائعة آنذاك.

في هذا الصدد، وفي سنة 1899 وسنة 1907، وضمن مؤتمران رئيسيان عقدا في لاهاي، اتفق المشاركون على مجموعة من القواعد التي تحد من الأنشطة المدمرة للجيوش في وقت الحرب. علاوة على كل ذلك، كانت الفترة التي وقع فيها نوبل وصيته تعد فترة تفاؤل. في المقابل، يتمثل الأمر الذي لم يتفطن له نوبل ولم يستطع إدراكه في أن سباق التسلح، الذي لعب دورا رئيسيا في اندلاع الحرب العالمية الأولى في سنة 1914، لم يكن إلا في بدايته عندما سعت ألمانيا إلى توسيع جيشها في سنة 1893. وقد حققت ألمانيا ذلك من خلال الحصول على أسلحة من قبل مصنعي الأسلحة على غرار نوبل نفسه.

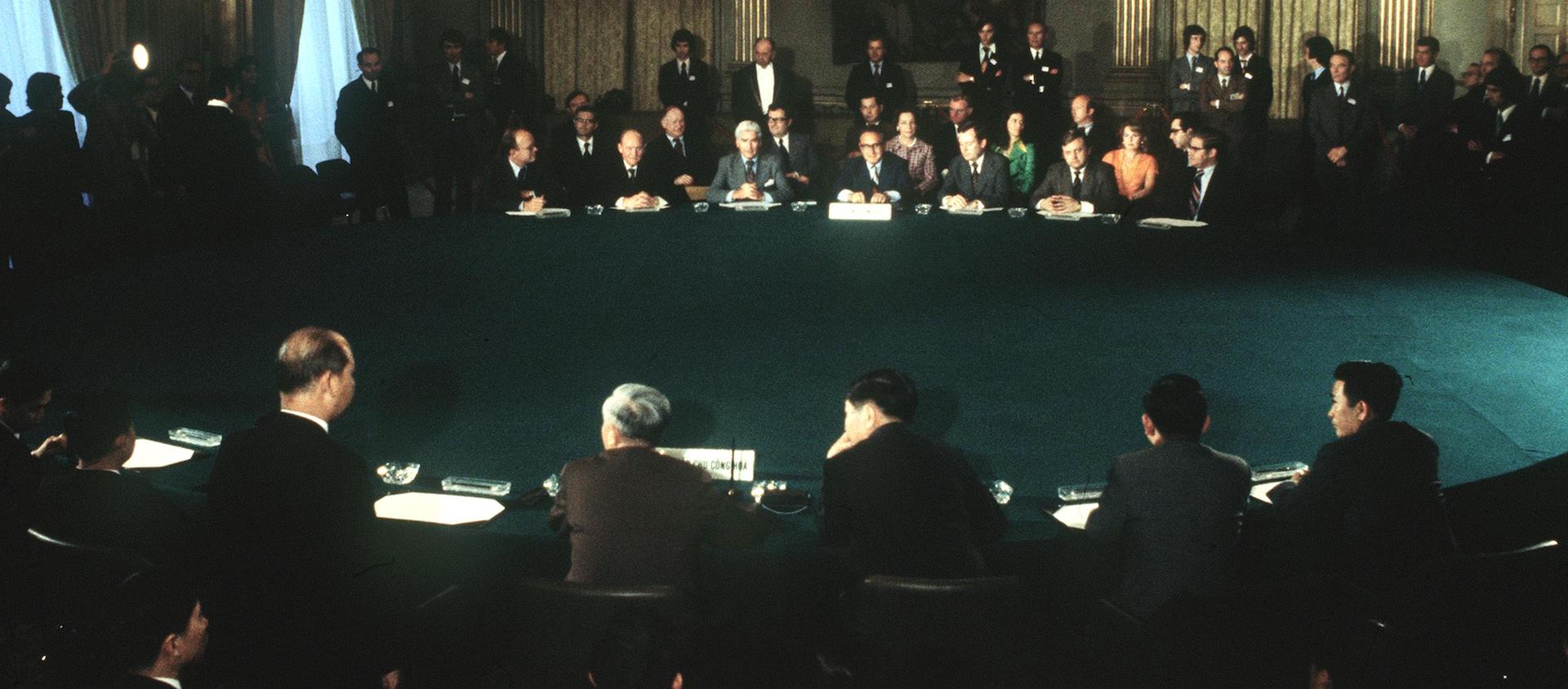

وزير الخارجية الأمريكي هنرى كيسنجر ولي دوك ثو، كبير مفاوضى هانوي، خلال توقيع اتفاقية سلام بين الولايات المتحدة وشمال فيتنام وجنوبها والحكومة الثورية المؤقتة لجمهورية فيتنام الجنوبية. 13 من تموز/يونيو سنة 1973 في باريس

في البداية، كانت جوائز نوبل للسلام تٌمنح وفقا لما ورد في الوصية. وبالتالي، تم إسنادها لمجموعة من الشخصيات التي باتت منسية في الوقت الراهن. وفي هذا الصدد، فازت برثا فون سوتنر بدورها، بهذه الجائزة سنة 1905. وفي السنة التالية، تم منح الجائزة للرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت على خلفية دوره في توقيع معاهدة السلام التي وضعت حدا للحرب الروسية اليابانية سنة 1905.

من جانب آخر، وضعت الحرب العالمية الأولى حدا للجائزة لبضع سنوات، باستثناء سنة 1917، عندما تم منحها للجنة الصليب الأحمر الدولية. وفي سنة 1919، تم إنشاء عصبة الأمم، التي كانت سلفا للأمم المتحدة. وبعد إنشاء هذه العصبة، وقع إسناد عدد من الجوائز للأفراد الذين لعبوا دورا في عمل المنظمة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، الذي كان له فضل كبير في إنشائها، فضلا عن أنه يعد شخصية بارزة في منظمات سلام أخرى مثل الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على منح الجائزة للناشطين في ميدان السلام، وخاصة المفاوضين الرئيسيين في المعاهدات الدولية، بما في ذلك الدبلوماسيين والسياسيين الذين يقومون بأعمال معقدة وصعبة، وسرية على حد السواء/ لصنع السلام. وقد مثل هذا الأمر أول دافع لإثارة جدل حول الجائزة في تاريخها.

ففي سنة 1973، تم منح وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر جائزة السلام لدوره في التفاوض بشأن اتفاقيات باريس للسلام، التي أنهت رسميا حرب الفيتنام إلى جانب نظيره الفيتنامي لي دوك ثو. في المقابل، رفض ثو الجائزة، مشيرا إلى أن محادثات باريس لم تؤد في الواقع إلى إنهاء القتل. فقد استمرت الحرب لمدة سنتين بعد المحادثات إلى حين الانتصار النهائي للفيتناميين الشماليين. وبالتالي، قرر كيسنجر عدم حضور الحفل وتبرع بالجائزة المالية للجمعيات الخيرية. وفي سنة 1975، أي بعد سقوط سايغون، حاول كيسنجر استعادة الجائزة، على الرغم من أن هذا غير مسموح به وفقا لقواعد الجائزة.

أدى الإدراج الضمني للناشطين في مجال حقوق الإنسان في نطاق الجائزة إلى ابتعادها عن نية نوبل، بما في ذلك مارتن لوثر كينغ الابن، وألبرت لوتولي من المؤتمر الوطني الأفريقي

في الوقت ذاته، كانت أيادي كل من كيسنجر وثو ملطخة بالدماء، حيث كان ثو قائدا في اتحاد استقلال فيتنام ضد الاستعمار الفرنسي في خمسينيات القرن الماضي. أما كيسنجر، فكان مسؤولا عن حملة تفجير استهدفت خطوط إمداد المتمردين في كمبوديا، علما وأن هذا الهجوم تسببت في مقتل نحو 100 ألف شخص. عقب منح الجائزة لكيسنجر، استقال عضوان من لجنة نوبل احتجاجا على ذلك، الأمر الذي جعلها الجائزة الأكثر إثارة للجدل.

خلافا لذلك، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، شرعت اللجنة النرويجية، المكونة من خمسة أشخاص، في الحياد عن المبادئ التوجيهية الأصلية. فقد كان مؤسس الجائزة يطمح إلى منحها إلى كل شخص وضع حدا لحروب أهلية أو صراعات، مثل دافيد تريمبل، الذي أنهى الصراعات في إيرلندا الشمالية، أو خوان مانويل سانتوس، الذي قضى على التمرد والعنف في كولومبيا. لكن سرعان ما تم توسيع نطاق الجائزة إلى ما هو أبعد من ذلك.

ففي سنة 1952، تم منحها لألبرت شفايتزر، مؤسس مستشفى لامبارين في غابون الأفريقية. قد يكون إنجاز شفايتزر أمرا مثيرا للإعجاب، إلا أنه لم يكن يعد إسهاما في السلم الدولي. وقد كان هذا التحوير في التوجه محل جدل، خاصة وأن شفايتزر واجه عدة انتقادات في طريقة تعامله مع الأفارقة، الذين قارنهم في بعض الأحيان بالأطفال.

في شأن ذي صلة، أدى الإدراج الضمني للناشطين في مجال حقوق الإنسان في نطاق الجائزة إلى ابتعادها عن نية نوبل، بما في ذلك مارتن لوثر كينغ الابن، وألبرت لوتولي من المؤتمر الوطني الأفريقي، والناشط المناهض للفصل العنصري ديزموند توتو والعالم السوفييتي والناشط الديمقراطي أندريه ساخاروف، والناشطة الديمقراطية الإيرانية شيرين عبادي، والراهبة الأم تريزا، والمدافع عن حقوق الإنسان الصيني ليو شياو بو، والناجي من المحرقة إيلي ويزيل، والزعيم البولندي ليخ فاونسا، الذين لا يمكن القول إنهم قد لعبوا دورا في تحقيق السلام بين الأمم.

وزير الخارجية الإسرائيلي السابق شيمون بيريز والرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات يصافحان بعضهما البعض قبل اجتماعهما في مطار غزة الدولي في 26 سبتمبر / أيلول 2001.

بحلول أواخر القرن العشرين، تحولت الجائزة إلى جائزة دولية عامة للمساهمات في التقدم البشري وحقوق الإنسان. وقد تم إسنادها “للجهود الرامية إلى بناء ونشر المزيد من المعرفة حول تغير المناخ” (آل غور والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، 2007)، ومن أجل “النضال غير العنيف في مجال سلامة المرأة وحقوق المرأة “(ثلاثة أشخاص، 2011)، وأيضا لأجل “الكفاح ضد قمع الأطفال والشباب وحق جميع الأطفال في التعليم” (كايلاش ساتيارثي وملالا يوسفزي، 2014)، “وللجهود الرامية إلى خلق التنمية الاقتصادية والاجتماعية” (محمد يونس وبنك غرامين، 2006)، وللجمعيات الخيرية الطبية (منظمة أطباء بلا حدود، 1999) وذلك على خلفية المساهمات العامة التي قدموها.

في بعض الحالات، كانت الجائزة بمثابة انتقاد لأنظمة ديكتاتورية، مثلما هو الحال بالنسبة لأونغ سان سو تشي سنة التي تم منحها الجائزة في سنة 1991، أو الناشط في مجال السلام، الألماني كارل فون أوسيتزكي عندما كان يقبع في سجن نازي سنة 1936، أو دعاة المساواة العنصرية مثل ديزموند توتو في ظل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ونتيجة لذلك، أثير جدل لا مفر منه. فمن المؤكد أن بعض الأشخاص لا يتفقون على مبدأ السلم والمصالحة الدوليين، إلا أن العديد منهم يختلفون فيما يتعلق بالمبدأ الذي يقع من خلاله منح هذه الجوائز.

والجدير بالذكر أنه عندما تم منح الجائزة لأشخاص عملوا من أجل المصالحة بين الدول المعادية لبعضها البعض، كان من الممكن تجاوز طبيعة السياسات الداخلية المتبعة من قبلهم أمام المصلحة الكبرى ألا وهي تحقيق السلام. وينطبق هذا الأمر على الرئيس المصري السابق أنور السادات وسادس رؤساء وزراء إسرائيل مناحم بيجن، حيث كان إنهاء الصراع الذي شهد ثلاث حروب دموية بين إسرائيل ومصر جديرا بالجائزة التي تم منحها كلا الزعيمين في سنة 1978. وأيا كانت الشروط التي تم إبرامها، وبغض النظر عن تاريخ الأفراد المعنيين، فقد طغى شعور بأن انتهاء الصراع يستحق الجائزة. وقد ساهمت المشاعر ذاتها في إسداء جائزة ثانية في مجال السلام في الشرق الاوسط لفائدة شمعون بيريز وإسحاق رابين وياسر عرفات في سنة 1994.

في المقابل، وفي ظل تحول مجال تركيز هذه الجائزة إلى حقوق الإنسان، بات الجوائز من هذا النوع تعتبر بمثابة مواقف سياسية مثيرة للجدل من قبل لجنة نوبل. فعلى سبيل المثال، لطالما أدين عرفات من قبل العديد من الإسرائيليين على خلفية تشجيعه للهجمات الإرهابية في إسرائيل، في حين كان بيريز يواجه انتقادات من قبل الفلسطينيين بسبب فشله في وقف ما اعتبروه تطهيرا عرقيا للقدس، نظرا للانتشار غير المقيد للمستوطنات اليهودية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967. علاوة على ذلك، سرعان ما فشلت تسوية السلام، مما زاد الأمر سوءا. ولولا حياد الجائزة عن أهدافها الأصلية المتمثلة في صنع السلام الدولي وتحولها إلى جائزة عامة للدفاع عن حقوق الإنسان، لما كانت أونغ سان سو تشي لتواجه المتاعب التي تعيشها الآن، ولم تكن لتحصل على الجائزة منذ البداية.

قد يبدو سحب الرتب الشرفية بمثابة استغلال ساذج للفرص المتاحة، كما هو الحال بالنسبة لإلغاء رتبة شرفية بريطانية ودنماركية تم منحهما للديكتاتور الروماني نيكولاي تشاوشيسكو

في الواقع، لم يتم إلغاء أي جائزة نوبل، ولا تمتلك لجان جائزة نوبل أية آلية واضحة للقيام بذلك. وقد أثبتت هيئات أخرى مختصة في تقديم الجوائز على نحو مماثل عدم رغبتها في تجريد الفائزين السابقين من جوائزهم، حتى عندما تكون مواقفهم مقترنة بهم بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال، لا تزال جائزة بوليتزر التي تم منحها لوالتر دورانتي في سنة 1932، على خلفية تغطيته للحياة في الاتحاد السوفيتي، قائمة على الرغم من تغطيته المتعمدة للمجاعة الأوكرانية في تقاريره.

على العموم، ربما ينبغي على اللجان أن تستقي الإلهام لاتخاذ قرار بسحب الجوائز، انطلاقا من مجالات أخرى. ففي المملكة المتحدة، وقع سحب بعض الألقاب من عدة شخصيات، على غرار تجريد أنثوني بلانت من لقبه عندما اعترف علنا أنه كان جاسوسا سوفيتيا خلال الحرب العالمية الثانية، أو فيدكن كيسلينغ في النرويج، الذي تم تجريده من لقب قائد في الإمبراطورية البريطانية بعد سنة 1940، للتعاون مع المحتلين النازية في بلاده، الأمر الذي جعل اسمه مرادفا لكلمة خيانة.

قد يبدو سحب الرتب الشرفية بمثابة استغلال ساذج للفرص المتاحة، كما هو الحال بالنسبة لإلغاء رتبة شرفية بريطانية ودنماركية تم منحهما للديكتاتور الروماني نيكولاي تشاوشيسكو. وقد وقع تجريده من هذه الرتب قبل ساعات من إعدامه. ولا يرتبط الأمر بتغييرات في سجل الدكتاتور الروماني، وإنما نتيجة فقدانه لسلطته. فقد أرادت الحكومة البريطانية والدنماركية إسداء معروف لخلفائه في السلطة.

من ناحية أخرى، قد يضطلع أمر إلغاء الرتب الشرفية بوظيفة رمزية هامة. ففي واقع الأمر، جسدت عملية تجريد فريد جودوين، الرئيس التنفيذي السابق للبنك الملكي في اسكتلندا، من لقبه الشرفي سنة 2012، مدى الاشمئزاز الأخلاقي للمجتمع البريطاني إزاء دوره في الأزمة المصرفية سنة 2008. فضلا عن ذلك، يحيل هذا الأمر إلى رغبة الحكومة، والنخبة السياسية بشكل عام بالنأي بنفسها عن أولئك الذين يعدون محط تنديد من قبل الشعب. ومن المؤكد أنه قد حان الوقت حتى تنقح لجنة نوبل قواعدها وإجراءاتها لمراعاة الطبيعة المتغيرة لجائزة السلام. وفي حال كانت المؤسسة الملكية البريطانية التقليدية قادرة على سحب الجوائز والألقاب، فبإمكان النرويج القيام بالأمر ذاته.

المصدر: فوريين بوليسي