عندما واجه حافظ الأسد خطر الإطاحة به في أثناء الانتفاضة السورية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قدمت السعودية دعمًا ماليًا ومعنويًا للمعارضة السورية، ورحبت بالعديد من القادة والشخصيات المعارضة البارزة، مثل عبد الفتاح أبو غدة، واقترن هذا بدعم كبير من علماء الدين الذين عبروا عن رفضهم للحكم العلوي في دمشق، ومنحوا تأييدهم لنضال السوريين ضد قوى “البغي والعدوان”.

ثم حين كانت الطائرات والمدفعية السورية تقصف مدينة حماة لمدة ثلاثة أسابيع، فتغير المزاج السياسي داخل آل سعود، والتزموا الصمت التام بشأن المجزرة كأنها غير موجودة، وعلى عكس المتوقع، لم تتخذ الرياض التي نصبت نفسها راعية الحرمين الشريفين والمدافع عن أهل السنة في المنطقة أي إجراء.

بل استمر تدفق الأموال السعودية إلى النظام، لذا أعرب أبو مصعب السوري عن صدمته في تسامح النظام السعودي مع الوضع الذي يتعرض له إخوانهم في سوريا للاضطهاد والذبح على يد نظام الأسد، وعلى حد تعبير السوري: “في الوقت الذي كنا نعاني فيه من القتل والدمار وأهوال الحرب، كانت أموال النفط ومليارات الدولارات تتدفق على النظام الذي أجمع كل عمائم الخليج على كفره”.

لم تكن هذه المرة الأخيرة التي تتخلى فيها السعودية عن السوريين وتتركهم دون دعم عربي رسمي، ويلاحظ أن الدعم السعودي لانتفاضة الثمانينيات لم يكن وليد قناعة بمظالم السوريين، بل جاء كعقاب لعلاقات حافظ الأسد القوية مع إيران.

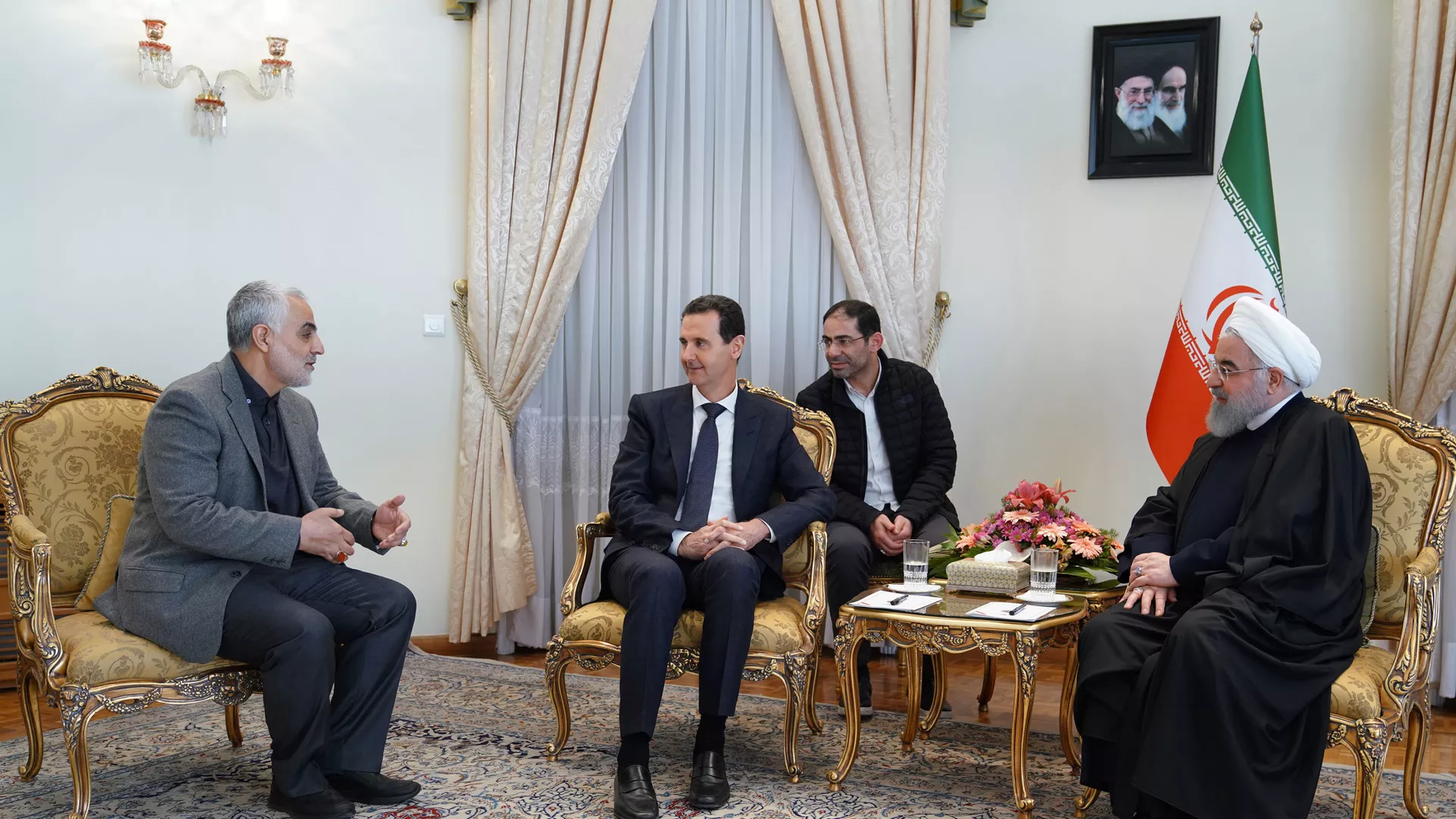

مع ذلك، حاولت السعودية إغراء الأسد الأب بالابتعاد عن إيران من خلال الدبلوماسية، ووصلت الاستثمارات السعودية في سوريا إلى مستويات قياسية، لكن على أرض الواقع، لم يكن التقارب السعودي مع حافظ الأسد راسخًا بما فيه الكفاية، ولم تنجح محاولات الرياض لإبعاد الأخير عن رعاته الإيرانيين، بل كان النفوذ الإيراني يزداد يومًا بعد يوم.

وعندما خلف بشار والده، ساعدت المملكة الرئيس الشاب في تعزيز مكانته عالميًا، لكن تأرجح بندول العلاقات السعودية السورية ذهابًا وإيابًا، ووقف الطرفان في كثير من الأحيان على طرفي نقيض، وكثيرًا ما أدت خلافاتهما إلى اشتباكات كلامية حادة، حيث انتهك الأسد الأعراف الدبلوماسية ووصف الملك عبد الله وغيره من الزعماء العرب بأنهم “أنصاف رجال” لعدم دعمهم “حزب الله” في أثناء حرب لبنان 2006.

بالنسبة للسعودية، كان الوضع يزداد سوءًا، خصوصًا أنها خسرت كثيرًا من نفوذها بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، والذي حول موقف بغداد القديم كحاجز ضد نفوذ إيران الإقليمي، واستغلت الأخيرة الاحتلال الأمريكي لتصبح القوة المهيمنة في العراق، بجانب نفوذها في سوريا ولبنان. وليس هناك شك في أنه منذ عام 2003، مارست إيران نفوذًا أكبر بكثير من السعودية على السياسة العراقية، وكانت التحولات في المنطقة تسير لصالح طهران.

رغم أن علاقات السعودية مع بشار ساءت بشكل كبير بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005، إذ يعتقد على نطاق واسع أن النظام السوري متورط في الاغتيال، فقد أعربت السعودية عن استعدادها للوفاق مع بشار، لكن فشلت مجددًا في استمالة رجل إيران في دمشق وإزاحة النفوذ الإيراني المتزايد في البلاد، وبعد أن فشلت كل محاولات احتواء النظام ولم يتجاوب بشار مع الرياض، وجدت الأخيرة في الثورة السورية 2011 فرصة لسحب سوريا بعيدًا عن طهران.

ترى السعودية أن سقوط الأسد وصعود نظام معبر عن الأغلبية السنية في سوريا، سيعزز موقفها وقد يكون أيضًا نقطة انطلاق لنفوذها في العراق وخلق حجر عثرة أمام التوسع الإيراني، لهذا السبب كانت الرياض مستعدة للمساعدة في إسقاط النظام خاصة بعد أن كثفت إيران تدخلها في سوريا.

وفي حين أن رغبة السعودية في إخراج سوريا من الفلك الإيراني كانت محورية خلال الأعوام الأولى من الثورة، لكن سياستها بنهاية المطاف فشلت في تحقيق أهدافها وأدوارها. لقد فشلت المرحلة السعودية الأولى للضغط على الأسد باستخدام الدبلوماسية، وفشلت أيضًا المرحلة الثانية بإسقاط الأسد عسكريًا.

ومع ذلك تحاول السياسة السعودية الآن في مرحلتها الثالثة تجاه الأسد أن تعيد نفس السيناريو القديم والنهج التقليدي المتمثل في الحفاظ على الوضع الراهن، وتخطو عدة خطوات تصالحية مع النظام، فلم تعد تصر على إزاحة الأسد كشرط مسبق للتوصل إلى حل سياسي، بل إعطائه العديد من الحوافز مقابل تقليص نفوذ طهران، لكن دون وجود رؤية لحل الأزمة في سوريا، أو حتى التوصل إلى اتفاق بشأن تغير من جانب الأسد.

تعتقد الرياض أن تجنب الأسد سيكون له نتائج عكسية وسيرمي به أكثر في أحضان إيران، لذا تتجاوز ما قام به رغم الشكوك بشأن احتمالات نجاح هذه الخطوة الدراماتيكية، خاصة أن الجميع يدرك مدى صعوبة فطام الأسد عن طهران كما تأمل الرياض، إذ صمد هذا التحالف أمام اختبار الزمن لأكثر من 40 عامًا، ويبدو أن الرياض تعتبر علاقات نظام الأسد بإيران براغماتية ولا علاقة لها بأي تقارب أيديولوجي.

لكن حتى إذا تغاضينا عن الإرث الهائل من مظالم الأغلبية السُنية، فمن غير الواضح ما إذا كان لدى السعودية أي آلية لفرض امتثال الأسد لها، إذ إن الأخير غير جاد في تقليص النفوذ الإيراني في دمشق وطرد الميليشيات الإيرانية في أي وقت قريب، فحتى لو كان لديه النية للقيام بذلك، فمن المشكوك أن يكون لديه القدرة على طرد شبكة إيران الواسعة الذين يحتاج إليهم ولن يكون قادرًا على البقاء من دونهم، كذلك لا يبدو أن طهران تنوي مغادرة سوريا.

من الإصلاح إلى الإطاحة بالنظام: (2011-2016)

عندما اندلعت الثورة السورية في مارس/آذار 2011، كانت السعودية حذرة إلى حد بعيد من دعم الحراك الشعبي، فخلال الشهور الأربع الأولى من الثورة، دعمت الرياض الأسد واقتصرت تصريحاتها على الدعوة إلى الحوار، مع اجتماعات وزيارات متبادلة بين كبار المسؤولين السعوديين والسوريين.

واللافت أن المملكة قدمت دعمًا عاجلًا وسريًا لبشار في الأيام الأولى للثورة، ويقدر بـ275 مليون ريال، كما امتنعت وسائل الإعلام السعودية عن مهاجمة الأسد ونظامه، حتى بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أن الرئيس السوري فقد شرعيته.

كان هناك سبب رئيسي لهذا الدعم السعودي لنظام الأسد، وهو خشية السعودية من انتشار الثورة السورية في جميع أنحاء المنطقة، إذ لم تكن الرياض مولعة بثورات الربيع العربي، وكانت في ذلك الوقت ترى أن انهيار نظام الأسد رغم عيوبه الكثيرة، قد يفتح الباب أمام ما هو أسوأ، لذا كان المسؤولون السعوديون يأملون أن يؤدي التعامل مع النظام إلى تهدئة الأمور والتوصل إلى حل سلمي، وإبعاد الأخير عن المعسكر الإيراني.

واقترح الملك عبد الله على الأسد إنشاء لجنة مصالحة برعاية سعودية مع ممثلين عن النظام والمعارضة، لكن رفض الأسد الفكرة، فخرجت وسائل الإعلام الرسمية في السعودية عن صمتها وبدأ المسؤولون السعوديون يدعون النظام السوري علنًا إلى إلغاء قوانين الطوارئ، وإطلاق حوار وطني، وتقليص العلاقات الوثيقة مع إيران، لكن لم تكن هناك دعوة لاستقالة الأسد.

ظلت السعودية تشجع الأسد على القيام بالإصلاحات وتقديم تنازلات محدودة خلال الأشهر الأولى من الثورة السورية، كما أرسل الملك عبد الله ابنه عبد العزيز للقاء الأسد ثلاث مرات، في محاولة لممارسة الضغط الدبلوماسي وموازنة النفوذ الإيراني، لكن في الثلاث مرات رفض الأسد لقاء عبد العزيز.

ومع فشل استخدام الوسائل الدبلوماسية ورفض الأسد المتكرر للمبادرات السعودية، بجانب استمرار الفظائع التي ارتكبها ضد المتظاهرين، والزيادة الكبيرة في عدد الضحايا التي جعلت المعارضة لا ترضى بأي حل لا يتضمن رحيل الأسد، تغيرت اللهجة السعودية، وبدأت في اتخاذ موقف مختلف تجاه الأسد.

في أغسطس/آب 2011، كان الملك عبد الله أول زعيم عربي يخرج عن الصمت، حين ألقى خطابًا حث فيه النظام على إنهاء إراقة الدماء وتنفيذ إصلاحات شاملة وسريعة، معلنًا استدعاء سفيره من دمشق للتشاور.

حتى ذلك الوقت، اتبعت السعودية سياسة استقرار الأوضاع بما في ذلك بقاء نظام الأسد، لكن عندما أصبح واضحًا أن الأسد لم يكن قادرًا على التعامل بحكمة واحتواء الأزمة على حد تعبير الملك عبد الله، تحول النهج السعودي بحلول أواخر عام 2011، وانقلبت المملكة بشكل حاسم ضد الأسد ودعت إلى رحيله، وهو الموقف الذي يتناقض مع الموقف الذي تبنوه منذ بداية الربيع العربي، لكن لماذا تحولت فجأة سياسات السعودية من الحذر والإصلاح إلى الإطاحة بالنظام؟

تجادل أستاذة العلاقات الدولية مي درويش في دراستها “السعودية والأزمة السورية” بأن دوافع الرياض للإطاحة بالأسد لم تكن مرتبطة فقط بالمصالح الإستراتيجية البحتة بقدر ما كانت مرتبطة باكتساب مكانة قيادية في المنطقة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية مع إيران وشعور النخب السعودية الحاكمة بأن المملكة تُعامل أقل بكثير من مكانتها المناسبة، ولذلك كانت الثورة بالنسبة للرياض فرصة جيوإستراتيجية لتعزيز زعامتها الإقليمية كحامية لأهل السنة في المنطقة، وتصحيح الوضع من خلال خلع الأسد وإزالة النفوذ الإيراني.

أما السفير السابق للولايات المتحدة في السعودية جيمس سميث، فيرى أن تغير موقف السعودية في سوريا كان لثلاثة أسباب: “إيران، وإيران، وإيران”، وحسب برنارد هيكل أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون، فالسعوديون يعتبرون إيران التهديد الرئيسي لأمنهم القومي، وينظرون إلى البرنامج النووي الإيراني والثورة السورية كجزء من صراع واحد.

وكما عبر مسؤول سعودي: “سوريا هي جسر إيران الأساسي إلى العالم العربي.. إسقاط الأسد يعني توجيه ضربة إستراتيجية لإيران”، كذلك يرى البعض أن التطورات العاصفة في المنطقة منذ الربيع العربي وتوسع النفوذ الإيراني في العراق ولبنان وانتفاضة 2011 في البحرين، أقنعت الرياض بأن إيران تخطط لزعزعة استقرار النظام الملكي السعودي.

وبناءً على ذلك، بدأت السعودية في دعم الثورة علنًا أواخر 2011، وأصرت على أن الأسد لا يمكنه لعب أي دور في مستقبل سوريا، مع ذلك، كانت بطيئة في تقديم الدعم المادي للمعارضة، إذ تبنت عمليًا تغيير النظام في أوائل 2012، واعترفت بالجناح السياسي للمعارضة باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، كما سعت إلى تقديم الدعم السياسي لقوى المعارضة في المحافل الدولية كافة.

شكل عام 2012 ذروة الدعم السعودي للثورة، ففي نفس العام أغلقت سفارتها في دمشق وقطعت علاقاتها مع النظام، واستمرت في الجهود الدبلوماسية للإطاحة ببشار الأسد، وعندما أدركت أن القوى الغربية غير مهتمة بتدخل عسكري على غرار ما حدث في ليبيا، أصيبت العائلة المالكة بخيبة أمل شديدة خاصة من الإدارة الأمريكية.

وكان المقال الذي نشره السفير السعودي في لندن محمد بن نواف في صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان “المملكة العربية السعودية ستمضي بمفردها”، بمثابة تعبير عن صدمة السعودية من الموقف المتردد من جانب الولايات المتحدة والغرب تجاه الثورة السورية، وشعور المملكة بأن مصالحها وطموحاتها الإقليمية قوبلت بـ”عدم الاحترام” من الولايات المتحدة.

وفي مقابلته على قناة القبس الكويتية في مايو/أيار 2022، كشف رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن الملك عبد الله طلب من قطر قيادة غرفة عمليات لدعم المعارضة السورية المسلحة، ونسقت السعودية في البداية مع تركيا وقطر وكانت الثورة السورية دافعًا قويًا لتقاربهما.

وتولى في البداية “ملف سوريا” عبد العزيز ابن الملك عبد الله، لكن مع عدم إحرازه أي تقدم، تم استبداله بالأمير المخضرم بندر بن سلطان في يوليو/تموز 2012، وتولى الأخير شخصيًا مسؤولية الإطاحة بالأسد، كما أجرى اتصالات مع بعض الدول بهدف تسريع زوال الأسد، وكان بندر على اتصال أيضًا بالروس، وفي اجتماعاته المتكررة مع بوتين في 2013، طلب منه التخلي عن دعمه للأسد، في مقابل تنسيق الجهود بين البلدين للحفاظ على الاحتكار الروسي لصادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

استمرت الرياض عام 2013 في تبني سقوط الأسد، وأعطت الجزء الأكبر من دعمها للجيش السوري الحر، على أمل أن يكون الأخير بمثابة النظام القادم بعد سقوط الأسد، لكن مع الضعف الملحوظ للأخير في تحقيق تقدم عسكري، انتقل السعوديون إلى دعم فصائل سلفية.

ورغم أن هناك إجماعًا بين المراقبين على أن السعودية مولت بعض جماعات المعارضة المسلحة، لكن من الصعب تحديد طبيعة وحجم الدعم، وربما العنصر الأكثر وضوحًا هو دعم “جيش الإسلام” الذي ضم نحو 50 فصيلًا بقيادة زهران علوش، كان ذلك بديلًا للسعودية عن حركات السلفية الجهادية الأخرى التي نظروا لها بقلق.

ورغم أنه من المفترض أن يكون رئيس المخابرات السعودية وسيد الملف السوري من 2012 إلى 2014 بندر بن سلطان خبيرًا في الحروب غير التقليدية، وبكونه أيضًا لعب دورًا بارزًا في تسليح المجاهدين في أفغانستان في الثمانينيات، إلا أنه أثبت أنه ذو مواهب محدودة.

تشير شهادة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى أن بندر قرأ الموقف بشكل عشوائي، وتميز بالفوضى في إدارة الأمور، إذ أعتقد أن الأسد سيسقط خلال أسابيع، هذا بجانب أنه لم يتمكن من حشد قوات المعارضة في جبهة موحدة، كما بالغ في تأثير “جيش الإسلام”.

سوريا والأمير بندر بن سلطان

لذا تم إقصاء بندر من الملف السوري في أبريل/نيسان 2014، وحل محله محمد بن نايف، وعلى عكس سلفه، ركز اهتمامه في المقام الأول على دعم الجيش السوري الحر، وكان الدافع الرئيسي لهذه الخطوة هو رغبة السعودية في قيام الأمريكيين بتزويد بعض فصائل المعارضة بالأسلحة الثقيلة.

كانت السعودية تأمل أن تتدخل الولايات المتحدة ضد الأسد، وبدا الأمر وشيكًا بعد أن تجاوز الأخير خط أوباما الأحمر الشهير، واستخدم الأسلحة الكيميائية في أغسطس/آب 2013، وبحسب ما ورد، عرضت السعودية وقطر تحمل التكلفة الكاملة للعملية العسكرية، ومع ذلك، لم يقم أوباما بعد ذلك بإلغاء الضربة فحسب، بل اختار عقد صفقة مع روسيا لنزع ترسانة الأسد الكيميائية بدلًا من فرض تسوية.

ورغم أنه في عام 2012، أرسل حزب الله وإيران مقاتلين وخبراء عسكريين من الحرس الثوري إلى سوريا للقتال بجانب الأسد، لكن لم يستطع التدخل العسكري الإيراني في سوريا إيقاف مد المعارضة المسلحة، ويتفق غالبية المراقبين على أنه لولا التدخل الروسي في سبتمبر/أيلول 2015 إلى جانب النظام، لكان الوضع في سوريا مختلفًا تمامًا اليوم، لقد غيرت روسيا مسار الثورة السورية جذريًا، وأنقذت الأسد الذي كان على بعد شهور من الانهيار وكان “جيش الفتح” في ربيع 2015 يهدد معاقله الساحلية.

الدور الروسي في سوريا للدكتور عبد الله النفيسي

لماذا غيرت السعودية مسارها؟

أدت وفاة الملك عبد الله في 2015 واستبداله بأخيه سلمان إلى تغير كبير في المزاج السياسي السعودي تجاه الثورة السورية خاصة مع صعود محمد بن سلمان وقدوم جيل جديد إلى السلطة، إذ أصبحت الرياض أقل التزامًا بما يجري في سوريا، فرغم استمرار الدعم لبعض فصائل المعارضة، تراجعت سوريا في قائمة أولويات المملكة، وأصبح كسب الحرب في اليمن الأولوية الرئيسية لولي العهد محمد بن سلمان، بجانب أنه كان مشتتًا بسبب صراعاته الخاصة.

ومن الواضح أن الرياض قللت من حجم التدخلات الإيرانية، ثم الروسية لاحقًا، ففي العام 2016، صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن الأسد سيرحل والتدخل العسكري الروسي لن يساعده في البقاء في السلطة، وأضاف “إما أن يغادر عبر عملية سياسية وإما سيتم عزله بالقوة”.

الأسوأ أن الرياض افتقرت إلى سياسة فعالة تجاه التدخل الروسي الذي همش دورها، وفشلت في إقناع الروس بالتخلي عن دعمهم لبشار الأسد، ودفع هذا الوضع الجديد السعودية إلى الاعتراف بموسكو كلاعب مهم في المنطقة يجب أن يؤخذ رأيه بعين الاعتبار.

يمكن أيضًا قراءة هذا الوضع من خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الملك سلمان إلى موسكو لمدة أربعة أيام في أكتوبر/تشرين الأول 2017، والزيارة المتبادلة التي قام بها بوتين في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ومنذ عام 2016 تراجعت الرياض بشكل كبير عن دعم الثورة السورية، وأصبح الحلم بإسقاط الأسد غير قابل للتحقق، وجاءت الإشارة الأولى لهذا التغيير في أكتوبر/تشرين الأول 2016، عندما زعم بشار في مقابلة له أن السعودية عرضت مساعدته وإقامة العلاقات معه مقابل قطع علاقته مع إيران. كذلك في مارس/آذار 2018 استبعد محمد بن سلمان في مقابلته مع مجلة التايم، رحيل الأسد وأكد أنه باق، قائلًا، “أعتقد أن مصلحة بشار ليست في السماح للإيرانيين بفعل ما يريدون”.

على صعيد آخر، ومع تزايد هالة داعش، تحول الصراع من إسقاط الأسد إلى مكافحة الإرهاب، وكان هناك إجماع دولي على التعاون مع النظام السوري كشريك محتمل في الحرب ضد الإرهاب، وشاركت السعودية في التحالف الدولي الذي قاتل تنظيم الدولة.

وبحلول 2017، تخلت الرياض فعليًا عن الإطاحة بالأسد وقطعت دعمها للمعارضة، ومع هزائم الفصائل المقاتلة في سوريا وتمكن النظام من البقاء، تراجع دور السعودية بشكل ملحوظ، ويشير عبد الله إبراهيم الباحث في النزاعات الدولية إلى أن أحد أهم دوافع الرياض للانسحاب من سوريا، هو الخذلان الأمريكي للحليف السعودي، بجانب تشكيك الرياض في قدرة العقوبات الغربية على إحداث تغيير سياسي.

إستراتيجية أعراب البوادي

في دراستها “السعودية والأزمة السورية” تشير مي درويش إلى أن السياسات السعودية في أثناء مراحل الثورة السورية كانت متخبطة وافتقرت إلى التخطيط الإستراتيجي.

ربما يكون ذلك صحيحًا إلى حد بعيد، ففي البدء قدمت السعودية إمدادات الأسلحة والتمويل للجيش السوري الحر، وعندما أثبت الأخير عدم فعاليته، لجأ السعوديون يائسين لدعم جماعات سلفية أخرى كانوا أصلًا مترددين في التعامل معها.

أيضًا وقع السعوديون في مفارقات متناقضة، ما بين التصميم على إسقاط الأسد والتعاون مع ضباط الجيش السوري الحر والخشية من صعود الإسلاميين مثل جماعة الإخوان في سوريا، وفي الوقت نفسه هزيمة تنظيم الدولة، وضمان عدم سيطرة بعض القوى على الأرض، واحتواء حجم الحماس الجهادي.

كذلك بذلت الرياض جهودًا كبيرة للسيطرة على الأنشطة الإسلامية الخيرية غير الحكومية ومنع جمع التبرعات للثورة السورية من منتصف العام 2012، واستعدى الملك عبد الله الشيوخ المؤثرين وطلب منهم الكف عن جمع التبرعات للمواطنين السوريين المنكوبين، بجانب أن الرياض بذلت جهودًا أيضًا لمنع مواطنيها من السفر إلى سوريا، خشية تكرار سيناريو الحرب في أفغانستان.

ورغم الموقف الرسمي السعودي بتوفير الأسلحة للمضطهدين السوريين لحماية أنفسهم، إلا أن نائب وزير الداخلية منع كبار علماء الدين من إعلان الجهاد، كما أصدرت المملكة في أوائل 2014 مرسومًا يقضي بسجن أن أي مواطن سعودي يقاتل في سوريا.

علاوة على ذلك، ومن أجل ردع الشباب عن الذهاب إلى سوريا، أنتج السعوديون برنامجًا تلفزيونيًا ضخمًا يدعى “همومنا” والذي شوه الثورة السورية بشكل كبير، وأشار أيضًا إلى أنه لا يوجد جهاد ضد النظام. كذلك في أوائل يناير/كانون الثاني 2013 حذر المفتي عبد العزيز آل الشيخ الشباب من الانضمام إلى الجهاد في سوريا.

في المجمل، كان لدى الرياض قائمة حلفاء أقوى بكثير من إيران، ومع ذلك لم تتمكن من تشكيل جبهة موحدة مع حلفائها على الرغم من مشاركتها في نفس الهدف المتمثل في الإطاحة بالأسد، لكن عصفت الخلافات والتوترات والتنافس فيما بينهم، ولم تكن قادرة على إقناع حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة بالتدخل، في حين كان “المحور الشيعي” موحدًا.

كذلك، اعتمد القادة السعوديون في معلوماتهم الاستخباراتية على علاقاتهم الشخصية القديمة مع عدد قليل من السوريين، ولم تقدم هذه المعلومات سوى صور محدودة عن سوريا، ولم يتمكن السعوديون من الوصول إلى معلومات استخبارية واسعة النطاق لوضع سياسات مستنيرة، فضلًا عن دراسة الساحة وطبيعة النظام من أجل الاستفادة من المعطيات.

في المقابل، حشدت إيران كل ثقلها السیاسی والاقتصادي والعسكري خلف الأسد مع الالتزام الكامل بدعمه منذ وقت مبكر، وأظهرت تفانيًا وقدرة سواء من المال أم القوات أم الأسلحة أم الأفراد أكبر بكثير مما كانت السعودية على استعداد لمضاهاته، والأهم أنها أقنعت روسيا بالتدخل في عام 2015، وكانت أكثر فعالية من السعودية في إرسال مستشارين عسكريين وحشد المقاتلين.

من اللافت أيضًا أن المذهب الشيعي كان هوية شددت عليها إيران للتعبئة وجلب المقاتلين الشيعة من بلدان أخرى للقتال في سوريا، وبحلول منتصف عام 2013، انضم ما يصل إلى 10 آلاف شيعي أجنبي للقتال في سوريا، مع العلم أن حزب الله كان موجودًا في سوريا منذ عام 2012، واستخدم حسن نصر الله لغة طائفية في خطاباته المتلفزة.

جثث الجنود الإيرانيين الذين قتلوا في سوريا تعود إلى مطار كرمانشاه في 30 أغسطس/آب 2016.

لقد كُتب الكثير عن سليماني الذي لعب بوضوح دورًا رئيسيًا في هندسة بقاء الأسد، رغم أنه لم يكن الضابط الوحيد في الحرس الثوري الإيراني الذي تم إرساله إلى سوريا، وعندما قُتل الهمداني، ثم سليماني، لم يتسبب ذلك في تحول كبير في السياسة الإيرانية تجاه سوريا، كانوا بمثابة تروس في عملية مؤيدة للأسد تُدار بشكل جيد، بينما السياسة السعودية في سوريا كانت مجرد نزوة رجل واحد، وأثبتت الأحداث أن الثقة في قدرات بندر بن سلطان لا أساس لها من الصحة، ومن الواضح أنه لم يكن حقيقة ندًا لسليماني.

يرى عدد من المراقبين أن النخب الذين وقفوا خلف سياسة إيران في سوريا كانوا أكثر كفاءة وفعالية من نظرائهم السعوديين، فخلال السنوات الأربعة الأولى من الثورة وقبل التدخل الروسي في 2015، كانت إيران القوة الإقليمية الوحيدة التي تدعم الأسد عسكريًا، ونجحت في الدفاع عن بقاء حليفها القديم رغم أن السعودية كانت تمتلك أدوات وحلفاء أقوى من إيران.

وكما أشار أستاذ العلاقات الدولية كريستوفر فيليبس، فإن التحول في النظام الإقليمي والدولي جعل تحالفات السعودية في سوريا أقل قوة، ولم تستطع التكيف مع البيئة الإقليمية المتغيرة مقارنة بإيران التي استفادت من قدراتها المحدودة بشكل أفضل، وأثبتت أنها أكثر مهارة في الاستفادة من البيئة الإقليمية المتغيرة.

نهاية المطاف، فشلت السعودية في بناء تحالف لوقف تقدم إيران، كما تخلت عن الإطاحة بالأسد، وأنهت دعمها لجميع فصائل المعارضة، وتبدو اليوم في أسوأ موقف مقارنة بعام 2011، وهو الأمر الذي يعتبره الكثيرون هزيمة إستراتيجية للرياض وانتصارًا لطهران، أيضًا يمكن القول إن شرعية الحكم السعودي في العالم العربي تضررت بشدة، بجانب أن طموحاتها للزعامة الإقليمية أصبحت في حالة يرثى لها.

ولعلنا نختم بكلام كريستوفر فيليبس في دراسته “التنافس الإيراني السعودي في الصراع السوري” المنشورة ضمن كتاب “المملكة العربية السعودية وإيران: الصراع على تشكيل الشرق الأوسط” حين لخص السياسية السعودية مقارنة بالإيرانية، فكتب:

“كانت الرياض تمتلك مزايا إستراتيجية على إيران في بعض المجالات، لكنها أثبتت عدم قدرتها على الاستفادة منها بشكل جيد، ورغم أن لديها قوة جوية متفوقة، لم تكن مستعدة لنشرها في سوريا، وكذلك كان بإمكانها الوصول إلى عدد أكبر من المقاتلين المحليين، لكن المخاوف من الإسلاميين والجهاديين بين المعارضة السورية منعها من تجاوز إنفاق إيران في سوريا.

نظريًا، كان لدى السعودية جمهور أوسع بكثير من إيران، إلا أنها لم تكن قادرة على ترجمة ذلك إلى حرب غير تقليدية فعالة، ورغم أنها تمتعت بعلاقات أوثق مع حلفاء دوليين أقوى من إيران، إلا أنها لم تتمكن مرة أخرى من ترجمة ذلك إلى تدخل ذا معنى.

في المقابل، لعبت طهران دورها بشكل أفضل بكثير من السعودية، واستفادت من السياق الدولي ومن تحالفاتها المحدودة، لقد نشرت حلفاءها بفعالية، وزادت من دعمها المالي إلى أقصى حد رغم تعرضها لعقوبات اقتصادية مرهقة، كما حققت أقصى استفادة من علاقاتها مع روسيا لتحقيق تدخل مشترك في سوريا.

باختصار، كان لدى كل من إيران والسعودية القدرات والإمكانيات التي يمكن استخدامها في سوريا، لكن الأولى فقط هي التي استخدمتها لتحقيق أقصى استفادة.