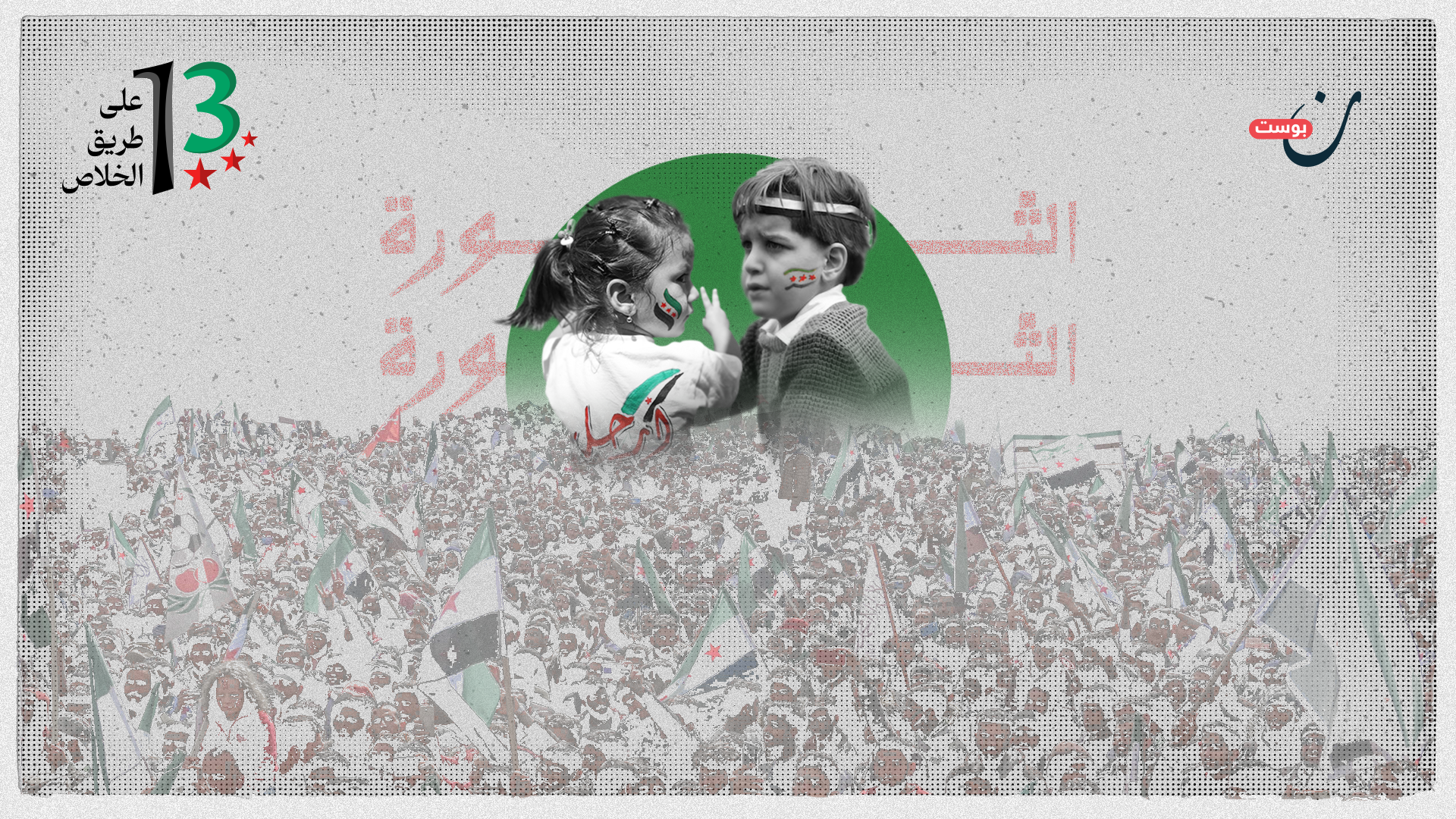

تبرز ضرورة تعزيز الشعور بالانتماء والهوية الوطنية بين الأطفال السوريين، بعد 13 عامًا من الثورة، باعتبارها مصدر قلق ملح، فحرب النظام وحلفائه وما نتج عنها من خسائر وخيبات مهولة، فرضت تحديات فريدة على المسار التنموي للأطفال، إذ شهدت سنوات تكوينهم الأولى منعطفًا حاسمًا في التطور المعرفي والعاطفي، يستلزم التجاوب مع التساؤلات والشكوك المرتبطة بالانتماء والهوية الوطنية، وهي تساؤلات تصيب الأجيال الجديدة التي شتتها الحرب بعيدًا عن وطنهم في مختلف أصقاع العالم.

لم تقتصر معاناة العائلات المهجّرة من سوريا على الفقد والحرمان والغربة، فبعد البحث عن ملاذ آمن للبدء من جديد، لحقهم وسم “سوري” كأنها وصمة عار تقيدهم وتعيقهم في دول اللجوء، وما بين شعور الانتماء والحنين للوطن الذي غادروه قسرًا ومشاعر الغضب والخذلان نتيجة الصمت الدولي على جرائم النظام، وجد السوريون أنفسهم أمام مهمة صعبة مع أطفالهم الذين غادروا البلاد رضعًا أو ولدوا خارجها، فكبر بعضهم دون هوية وطنية ودون فهم كاف للأسباب والسياق التاريخي الحديث ليكونوا فريسة سهلة المنال، في حين نما آخرون بانتماء وطني وفخر ثوري جعلهم أكثر قوة وهيّأهم ليكونوا أكثر تأثيرًا.

وطول سنوات التهجير والاغتراب وغياب الحلول، ظهرت قناعة بأن الوضع سيدوم طويلًا على هذا الحال، فحفّزت هذه القناعة بعض السوريين لتعزيز مشاعر الانتماء والهوية السورية المركبة، وبدأ التساؤل عن كيفية تغذية أطفالنا بحب الوطن والانتماء للثورة، قي ظل كثافة التعقيدات وغياب الانتصارات الملموسة.

للإجابة عن السؤال، هناك ثابتان: أولهما الأهمية الكبيرة للانتماء الوطني في تكوين الطفل وفائدته على مستواه الشخصي ومن ثم الصالح العام، وثانيهما غياب الأدلة الثابتة والنظريات العلمية التي توجه الآباء في هذا الحقل، خاصةً أن كل عائلة سورية تحمل تجربة مختلفة من الفقد والخسارة والصدمة، وكذلك لاختلاف مسارات اللجوء وثقافات البلدان المستضيفة وتجارب الاندماج، وكذلك لاختلاف العائلات ونشأتها وخلفياتها الفكرية والاجتماعية.

كأن شيئًا لم يكن

السيدة ديمة التي عاشت تجارب مؤلمة قبل وبعد خروجها من سوريا، لم تستطع إكمال تعليمها الجامعي في سوريا بسبب الملاحقة الأمنية، رغم اقترابها من التخرج، وبعد مغادرتها إلى تركيا مع بعض أفراد العائلة تلقت خبرًا صادمًا بخسارة أحد أخوتها.

أصبحت ديمة أمًا لطفلين لا تحدثهم كثيرًا عن حياتها السابقة أو عن وطنها الذي هجرت منه، ورغم انتمائها للثورة ظلت تكبت ذكرياتها عن كل ما يتعلق بهذا الحدث الفاصل في تاريخ سوريا.

تقول ديمة: “في إحدى المرات شارك طفلي ذو الثماني سنوات في مسابقة ترفيهية ثقافية، سألوه فيها عن اسم عاصمة سوريا كسؤال مساعد بعد معرفة المشرف على المسابقة أن طفلي من أصل سوري، وعندها لم يتمكن طفلي من الإجابة وأجاب بأن مدينة حلب التي أنتمي إليها هي عاصمة سوريا لأنه لا يعرف اسم مدينة أخرى في سوريا.. عندها أدركت أنني أتجنب الحديث أمام أطفالي بسبب مخاوفي من نقل الأعباء العاطفية والصدمات التي مررت بها إليهم دون أن أشعر”.

شبح الخسارات

لجأت عائلة الطفلة بتول إلى تركيا مع كثير من الخسارات بعد أن استهدف الطيران منزلهم في مدينة حلب، ما أدى إلى إصابة الأم الحامل إصابات بالغة تسببت بإعاقة دائمة، وقتل الطفلة رجاء ذات السبع سنوات، وكذلك فقدان بتول أحد أطرافها وهي طفلة رضيعة.

أسعفت السيدة أم عمر والدة بتول إلى تركيا لتلقي العلاج الذي استمر مدة طويلة تجاوزت العام في دار الاستشفاء، وهي بعيدة عن أطفالها حتى الرضيعة التي أنجبتها بعد الإصابة، خرجت بعدها مع إعاقة دائمة تعارك الحياة وتسعى لرعاية أطفالها وتعويضهم عن الأوقات الصعبة التي مروا بها.

تقول أم عمر: “لا أشعر اليوم بالحاجة إلى بذل مجهود كبير لشرح ما حدث في سوريا، ولا أشعر بحاجة للحديث عن إجرام النظام أو أحقية الثورة على الظلم والفساد، ورغم أن بتول لا تذكر مشاهد القصف ولا تذكر أختها، فإنها فقدت في ذلك اليوم قدمها لتكبر بعد ذلك مع هذه الخسارة التي تذكرها بوطنها الجريح الذي فقدت فيه جزءًا من جسدها. وطن تحاول أن تراه من أعيننا وتسأل عن الذكريات التي أمضتها فيه”.

إنكار الهوية والخوف من الإقصاء

تواجه العائلات السورية في بلاد اللجوء العديد من التحديات، فلا تقتصر معاناتهم على بذل الجهود لبناء هوية وطنية وانتماء عند أطفالهم، فقد يتعرض الأطفال لمواقف صعبة في البيئات الخارجية تهدم كل ما حاول الآباء تأسيسه، وتنتج عن هذه المواقف تساؤلات معقدة يصعب على الآباء إيجاد تفسيرات واضحة ومنطقية لأطفالهم.

الطفل محمد الذي واجه مواقف عنصرية منذ المراحل العمرية المبكرة، أخفى هويته لعدة سنوات في المدرسة الابتدائية، حيث كان من الأطفال المميزين والمتفوقين ومحبوبًا من المعلمة والأقران، لكنه وبعد سماعه لعبارات كثيرة تهاجم السوريين وتصفهم بـ”الخائنين للوطن” أو “الجبناء الذين فروا من بلادهم”، شعر بالخوف من إظهار هويته الحقيقية وكان يخشى خسارة الحب والاهتمام ويخشى الإقصاء الاجتماعي.

تقول السيدة مروة والدة الطفل محمد: “اكتشفت متأخرة أن طفلي حاول إخفاء هويته الحقيقية وأنه من أصل سوري، ورغم محاولاتنا العديدة لتعزيز مشاعر الانتماء، فإنها لم تكن كافية وكان علينا أن نضع في الاعتبار البيئة التي نعيش فيها والتحديات والصعوبات التي قد يواجهها الطفل في البيئة الخارجية”.

قصة السيدة مروة وطفلها محمد مثال واقعي بأن عملية بناء الهوية الوطنية والانتماء والإيمان والمعتقدات عملية متكاملة وتختلف باختلاف البيئة والتجارب، ففي بعض الأحيان يفرط الآباء داخل المنزل في تنمية مشاعر الاعتزاز بالانتماء للوطن الأم أو يسردون الأحداث وما مرت به البلاد على أنه حق مطلق لا يمكن التشكيك والمساس به، ليواجه بعد ذلك الأطفال خارج المنزل حالة من الإقصاء والإنكار لكل الأحداث المؤلمة أو التسخيف والاستخفاف بالمعاناة التي مر بها الشعب السوري في نضاله ضد الظلم والإجرام.

بناء الجسور.. خطوات عملية تدعم وتعزز بناء هوية وطنية

بناءً على الحالات السابقة، ينبغي أن نوضح لأطفالنا دائمًا أن القضايا المحقة لا تحصل بالضرورة على الدعم الكافي أو الإجماع على أحقيتها، ولعل ما تمر به غزة اليوم بعد السابع من أكتوبر دليل على اختلاف مواقف البشر تجاه القضايا، فمنهم من يقف في صف المجرمين ويستبيح دماء الأبرياء ومنهم من يناصر ويؤمن بحقوق الشعوب المظلومة، وهناك نوع ثالث من البشر الذين يعيشون على الحياد ولا يتبنون أي نوع من القضايا.

كما من الممكن أن نشرح لأطفالنا في مراحل عمرية متقدمة (8 – 9 سنوات) أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر عى الرأي العام مثل وسائل الإعلام والمصالح السياسية والموقع الجغرافي واختلاف الثقافات واللغة والدين، ولذلك لا يعني إنكار العالم أحقية أي قضية في العالم ضرورة الاستسلام عن إيماننا بما نصدق. ويمكن دعم هذا الموقف بتثقيف الأطفال حول قضيتهم المحلية وتنمية مهارات الحوار لديهم، لكي يكونوا مؤهلين للدفاع عن مواقفهم وأفكارهم.

تعزيز انتماء الأطفال للوطن جزء من عملية بناء الهوية وإن كانت مركبة تجمع بين الثقافة والدين والجغرافيا والعرق وبلد اللجوء، وفي الحالة السورية كانت الثورة مفصلًا حاسمًا وميزانًا أخلاقيًا دقيقًا ومفترقًا واضحًا بين الحق والباطل، وهنا نتحدث عن حامل إضافي أساسي من حوامل الهوية المركبة والانتماء.

يمتلك أرشيف الثورة السورية مئات الهتافات والأغاني الثورية وهي مادة أولية لنحكي لأطفالنا ما تحمل هذه الأغاني من قصص ومشاعر، ونتفاعل معهم على أنغامها.

ولغياب ما سبق تأثير حاد على تكوين الطفل وصحته النفسية، ووجوده يغرس الشعور بالفخر والمسؤولية ويصد عنه شعور الاغتراب المتمثل بـ “الآخر”، كما يحمي النسيج الغني من التقاليد واللغة والعادات والمبادئ والقناعات التي تحدد طبيعة الأمة، ويمنحه بوصلة في طريقه الطويل في الحياة.

من المهم أيضًا أن ننوع بالأساليب التي نحاول من خلالها الحديث عن الثورة السورية لأطفالنا وألا نربط الأحاديث عن الثورة فقط بمواقف الألم والعجز والفقد والإجرام، وأن نبدأ بتقديم المعلومات بعمر مبكّر، لكن بشكل يتناسب مع نمو الطفل النفسي والمعرفي، فكيف ذلك؟

أرشيف الثورة

يمتلك أرشيف الثورة السورية مئات الهتافات والأغاني الثورية وهي مادة أولية لنحكي لأطفالنا ما تحمل هذه الأغاني من قصص ومشاعر، ونتفاعل معهم على أنغامها.

إذا كانت إحدى العائلات تعاني من فقدان شخصًا أو أكثر من أفراد الأسرة، فمن الممكن أن نتحدث لأطفالنا عن ذكرياتنا الجميلة مع هؤلاء الأشخاص وعن أحلامهم وهواياتهم، ونعرض صورهم، ونحيي ذكراهم. وفي العائلات التي لم تفقد قريبًا، من الممكن أن تروي لأطفالها قصص شخصيات بارزة ورمزية في الثورة السورية.

وليس ضروريًا أن تقتصر رواية القصص على أشخاص فقدناهم، فمن الممكن أن نتحدث عن قصص نجاح شخصيات من أبناء الثورة أو أحد مواقفهم الملهمة والبطولية، أو نتحدث عن المدن والشوارع والقرى، وعن ذكرياتنا فيها وعاداتنا وتقاليدنا ونمط حياتنا السابق والأعياد.

الرسم أيضًا يعد أحد الوسائل المهمة في عكس مشاعر الانتماء وحب الوطن في عقل الطفل، ومن الممكن توجيه نشاط الرسم من خلال إعطاء تلميحات حول الثورة أو إجراء مسابقات بين مجموعة من الأطفال.

على سبيل المثال، يمكن أن نطلب من الطفل رسم علم الثورة بطريقة إبداعية ومشهد معبر، أو رسم خريطة سورية، أو بتحفيز خياله لرسم المنزل الذي من الممكن أن يبنيه مستقبلًا في سوريا، أو يرسم ذكرى معينة حدثناه عنها مسبقًا مثل كيف يتخيل النزهة العائلية التي قضيناها في فصل الربيع على ضفة نهر العاصي.

ينبغي كذلك أن نحدّث الطفل عن المحافظات والمدن السورية وأن نعرض لهم صورًا ومقاطع مصورة لأبرز المعالم الأثرية وكيف أن جرائم النظام لم تقتصر على قصف وهدم المنازل والأسواق والمستشفيات والأماكن الحيوية، بل باستهداف المعالم والمناطق الأثرية ودفن حضارتنا العريقة، لكن من دون تعريض الطفل لمشاهد قاسية، خاصةً في مراحل عمرية مبكرة.

البيئة الداعمة

من المهم وجود بيئة اجتماعية داعمة نتشارك معها ذات اللغة والمبادئ الأخلاقية والوطنية، لتكون هذه المجموعة مهما كانت صغيرة بمثابة سوريا مصغرة ينتمي إليها الطفل، ومن الممكن أن ننظم من حين لآخر أنشطة تعزز الانتماء، مثل المشاركة ببازارات خيرية أو تدعم القضية أو تدعم الأيتام، وأن نحتفل مع هذه المجموعة بمناسبات وأعياد مرتبطة بثقافة بلدنا الأم.

للبيئة المنزلية دور حاسم في تكوين شخصية الطفل وأفكاره ومعتقداته خاصة في السنوات الأولى من حياته، لذلك إن لم يشعر الطفل بالتقدير والقبول في البيئة المنزلية أولًا قد يستسلم في مراحل عمرية لاحقة ولا يطور احترامًا وتقديرًا للذات بشكل صحي ويشعر أنه لا يستحق الاحترام والتقدير، وبالتالي يكون أكثر قبولًا للإساءة وأقل اعتزازًا بانتمائه، لذلك من المهم أن تكون البيئة المنزلية داعمة للطفل وتسمح له بمناقشة أفكاره، ويكون الباب مفتوحًا دائمًا أمام الحوار، ما يعزز ثقة الطفل بنفسه ويطور احترامه لذاته، ولذلك أثر إيجابي كبير على بناء انتماء صحي ومتين.

ولعل جميع من آمن بالثورة السورية يدرك وجود الكثير من التعقيدات والنتائج السلبية نتيجة التدخلات الممنهجة التي سعت إلى تشويه صورة الثورة، أو وجود أخطاء جماعية أو فردية في الأداء السياسي أو العسكري أو السلمي، ناتجة عن قلة الخبرة أو غياب التنسيق أو شدة العنف المطبق من النظام، وهي نقاط يجب أن نناقشها مع أطفالنا وأن نمنحهم المساحة الكافية لتنمية مهارات المساءلة والتشكيك والبحث والتقصي، وقد يساعدهم في ذلك تطور التكنولوجيا.

تنمية هذه المهارات لن تضر بتوريث الإيمان بالثورة، إنما تعززه وتجعل الطفل قادرًا على التشكيك في المعلومات المضللة التي قد يسمعها في بيئات خارجية، وتنمّي لديه مهارات الحوار والنقاش، وتعزز الثقة بالنفس والثقة بالقضية.

يمكن كذلك أن نحدث أطفالنا عن القضايا الأخرى المشابهة لقضيتنا في الوقوف بوجه الظلم والظالمين، وكيف يمكن أن نكون مؤثرين في دعم ومناصرة هذه القضايا حتى لو كنا بعيدين آلاف الكيلومترات عن الحدث، ولعل المشاركة في حملات المقاطعة والبازارات الخيرية والوقفات الاحتجاجية اليوم من أجل غزة لا تدعم القضية الفلسطينية فقط، بل تبني أسسًا أكثر متانة لانتماء أطفالنا.

توريث الإيمان لا الصدمات

يواجه الكثير من الأطفال السوريين في بلاد المهجر آثار صدمات الحرب والتهجير رغم أنهم لم يعيشوا تلك الصدمات بأنفسهم، لكن آثارها كانت شديدة العدوى وانتقلت إليهم من آبائهم.

يعيش اليوم الكثير من الآباء مشاعر كثيفة من الحزن على ما فقدوه وعلى ما مروا به، وتغلبهم مشاعر الغربة والخسارة وعدم الجدوى، ويواجهون صعوبات بالغة في التأقلم مع الحياة الجديدة، وبالتالي وجد الأطفال أنفسهم في بيئات متضاربة: في الخارج حياة طبيعية ومستمرة وفي البيئة المنزلية حياة توقفت في زمن ومكان معين بعيدًا عن الحدود التي يعيشون فيها.

نتيجة هذه الحالة من اليأس والرفض التي يعيشها الآباء قد ينجرف الطفل مع مشاعر الأهل ويواجه صعوبات بالغة في التأقلم والنجاح أو قد يتمرد على مشاعر البؤس ويرفضها، وبالتالي يرفض مسبباتها ويعيش حالة إنكار ومشاعر سلبية تجاه القضية، لذلك من المهم أن يدعم الآباء أطفالهم في الاندماج مع البيئة الجديدة ليكونوا أشخاصًا فاعلين ومنتجين في المجتمع وقادرين على التأثير في المستقبل لأن الثورات تحتاج للأقوياء لا الضعفاء ولأن اليائسين عبء على الحق، وانتماء الطفل الفرعي وتأقلمه مع البيئة الجديدة وإيمانه بأنه إنسان فاعل ومؤثر وذو قيمة، يساهم في تعزيز الانتماء الأصلي للبلد الأم.

تتطلب عملية تنمية الانتماء للوطن والثورة للأطفال الكثير من الصبر والاهتمام والقليل من الجهد، والاستمرارية فيها حجر أساس، ولا يمكن بناء المعتقدات من خلال تقديم المعلومات لمرة واحدة، إنما هي أشبه بزرع بذرة لا يجوز أن نهمل رعايتها أو نفرط في سقايتها وإنما أن نبني بيئة ملائمة كي تنمو وتكبر وتمتد جذورها وتترسخ في نفوس أطفالنا، فهذه الحتمية لا تشكل الحاضر فحسب، بل تضع الأساس لمستقبل أفضل يتلقف فيه أطفالنا الراية ويكملون مسيرة من سبقهم.