انتفضت حمص بمعظم أحيائها ضد نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، ورسم ثوارها رسائل الأمل على الجدران، وبسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية في المدينة، اُحتُفي بها على أنها “عاصمة الثورة”.

لأجل ذلك؛ عمد نظام الأسد إلى جعل ثالث أكبر مدينة في البلاد مرادفة للموت والخراب والحصار والتهجير، ولم تقتصر الإبادة على معالم حمص التاريخية والثقافية فحسب، بل تمّت إبادة البيوت والمناطق السكنية ومساحات الحياة اليومية في جميع أنحاء المدينة، التي تعرّض أكثر من ثلاثة أرباع أحيائها للدمار، وذلك في واحدة من أكبر جرائم ذبح المدن في التاريخ الحديث، والتي شبّهها كثيرون بتدمير وارسو على يد النازيين في الحرب العالمية الثانية.

لقد شرّد نظام بشار الأسد أهل حمص وهدّم بيوتهم وأحيائهم، ليس لأغراض عسكرية إنما كأداة للعقاب، وهجّر أولئك الذين تجرأوا على الأمل والحلم بمستقبل بديل أو تعاطفوا مع الثورة، والواقع أن مقتلة البيوت لم تكن تعني مجرد تدمير المباني والهياكل المادية، بقدر ما كانت تعني القضاء على هوية الناس الشخصية، وتحطيم حياتهم اليومية من خلال جعلها حربًا بحدّ ذاتها، وذلك بهدف طردهم بعيدًا عن ديارهم التي عاشوا فيها.

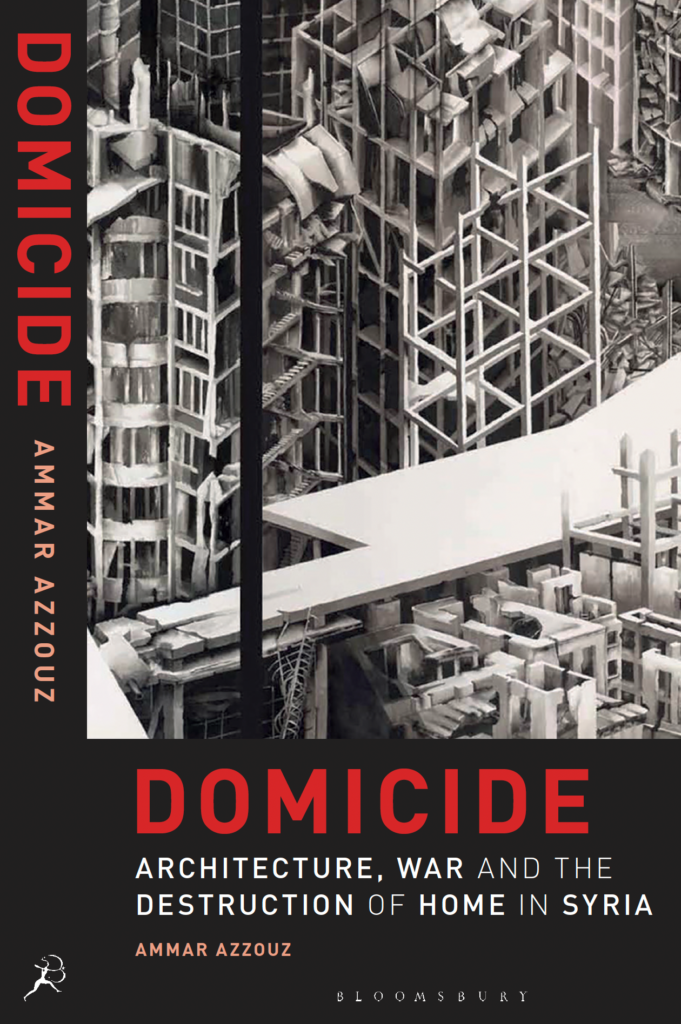

وفي كتابه الصادر بالإنجليزية عام 2023 تحت عنوان “مقتلة البيوت: العمارة والحرب وتدمير الوطن في سوريا”، يروي المعماري وابن مدينة حمص، عمار عزوز، قصة إبادة بيوت المدينة التي عاش فيها 23 عامًا من عمره، وشهد فصول تدمير منازل الناس وتهجيرهم قسريًّا.

لكن ما يميز الكتاب أن عزوز لم يقف عند حدود السرد والجمع المعلوماتي، بل تجاوزها إلى دراسة التغيرات السياسية والاجتماعية التي شكّلت حمص بوجهها اليوم، والأهم تسليطه الضوء على معاناة الناس وصدمتهم ممّا حلَّ ببيوتهم ومدينتهم التي لم تعد موجودة كما عرفها أهلها.

الإبادة الناعمة: حمص قبل عام 2011

في حين يبدو للكثيرين أن تدمير حمص بدأ منذ عام 2011، لكن عزوز يعتبر أن جذور التدمير تعود إلى العقد الذي سبق اندلاع الثورة السورية، وذلك تحت شعار “التحديث والتطوير” الشهير الذي عُرف به بشار الأسد، ومن خلال مشاريع التخطيط العمراني التي حملت في داخلها أجندات سياسية وطائفية واقتصادية، أفادت النخب الحاكمة وزادت من تهميش الفئات المهمّشة، ولذا يحاول عزوز في كتابه ربط التدمير الذي شهدته حمص قبل الثورة، بالتدمير الذي حدث بعد ذلك في العقد الماضي.

وبالعودة إلى التاريخ، اجتذبت حمص على مرّ القرون عددًا من الحضارات المختلفة، والتي أثّرت على المشهد الثقافي والديني والمعماري والسياسي للمدينة، وتركت لنا إرثًا ثقافيًّا غنيًّا ما زالت بقاياه شاهدة على ازدهار المدينة وعمرانها بالحياة.

كما تشتهر حمص بكونها “مدينة خالد بن الوليد”، إذ سُمّيت عدة أماكن ومساحات باسمه، ما عزز اسمه مكانيًّا في أنحاء المدينة، كذلك تُعرف حمص بعدة ألقاب، أشهرها “أم الحجارة السود” بسبب استخدام حجر البازلت الأسود في بيئاتها العمرانية القديمة والمعاصرة.

وفي كثير من الأحيان، يتم استخدام صفوف متناغمة من الحجر الأسود والأبيض فيما يعرَف بالطراز المعماري الأبلق، وهو أسلوب معماري فريد متواجد بكثرة في مجموعة واسعة من الأزقة والشوارع والساحات العامة، والآثار والمنازل والأسواق، والمساجد والكنائس التي شكّلت الهوية المعمارية لحمص، وما زال الناس حتى اليوم يقلّدون هذا النمط.

وقد تغنّى العديد من الرحّالة بحمص ووفرة العمران فيها، فمثلًا يقدّم لنا ابن بطوطة وصفًا دقيقًا لحمص، قائلًا: “هي مدينة مليحة، أرجاؤها مونقة وأشجارها مورقة وأنهارها متدفّقة، وأسواقها فسيحة الشوارع وجامعها متميز بالحسن وفي وسطه بركة ماء، وأهل حمص عرب لهم فضل وكرم”.

ويلاحظ أن النسيج العمراني لحمص كان متماسكًا للغاية ومتّصلًا بعضه ببعض، مدينة متجانسة للغاية يعيش فيها الفقراء والأغنياء في المساحة نفسها، إذ الأزقة والخانات والأسواق والجوامع والمنتزهات والزوايا بجانب المنازل والقصور، جميعها متصل بعضه ببعض.

في الواقع، عاش الناس في حمص فترة طويلة من التعايش والانسجام، وتوضّح المهندسة المعمارية مروة الصابوني أن حمص عبر تاريخها الطويل لم تشهد توترات عميقة بين مختلف سكانها، حيث كانت مدينة السلام والهدوء والبساطة، واشتهر أهلها بروح الدعابة والكرم.

وحتى عام 1800، ظلت أحياء حمص داخل مدينتها القديمة المسوّرة بـ 7 أبواب، باستثناء بعض المقابر خارجها، ثم بنهاية العهد العثماني في سوريا بدأت المدينة تتوسّع ببطء خارج السور، مع افتتاح أسواق جديدة في شمال وغرب وجنوب المدينة.

واستمر هذا النمو الحضري في حمص خلال فترة الاحتلال الفرنسي (1923-1946)، وبين عامَي 1966 و1975 تم اقتراح عدد من المخططات الحضرية لحمص، وقد صمّم أحدها معماري بولندي، إلا أنه تم انتقاد مثل هذه المقترحات بحجّة تفكيك النسيج الاجتماعي والثقافي للمدينة وأهلها.

وحسب ما يرويه عزوز، فهذه المخططات والتدخلات الأجنبية في تخطيط المدينة، والتي تمّ تنفيذها بعد ذلك، لم تأخذ ماضي وثقافة المدينة وهوية أهلها بالحسبان، ومنذ بداية الثمانينيات خُطّطت حمص دون مراعاة تاريخها واحتياجات وطريقة عيش الناس، فهُدمت العديد من الأحياء القديمة والقصور التاريخية تحت ذريعة التحديث والتطوير، وفي الواقع لم يهتم النظام بحمص القديمة، لم يدرك قيمتها التراثية والإنسانية، ويبدو أنه نظر إلى هذه الأبنية التاريخية كأكوام من الحجارة.

لكن رغم الغضب الذي شعر به العديد من السكان نتيجة هذه “التجديدات”، لم يتم فعل الكثير لوقف هذه التغييرات الجذرية في المدينة، والتي تمّت وسط صمت الهيئات المعنية بتاريخ المدن وتراثها.

واستمرت حركة إعادة تخطيط وهندسة الشوارع والأحياء لجعلها أكثر خضوعًا للسلطة، لكن تحديدًا في العام 2006، بدأت التغييرات الجذرية على يد المحافظ السابق وصديق بشار الأسد إياد غزال، إذ سعى إلى تخطيط المدينة على أساس التقسيم الطبقي والديني واختلافات المجتمع، وتم تصميم وسط المدينة بحيث تفتقر إلى الأماكن الخضراء أو المساحات العامة المفتوحة، وامتدت المعركة إلى ما هو أبعد من ذلك.

إذ اُقتلعت مئات الأشجار القديمة التي شكّلت هوية المدينة، مثل أشجار الكينا والأكاسيا والصفصاف، وقد حدث هذا دون موافقة وعلم السكان. والأسوأ من ذلك، محو شوارع حمص القديمة الجميلة، وهدم أحياء تاريخية كاملة من المدينة القديمة، واستبدالها بناطحات سحاب وأبنية تجارية وإدارية وكتل خرسانية لا تعكس الواقع الاجتماعي والثقافي للحياة في حمص.

وفي ظل هذه الظروف، شهدت حمص نموًّا في الفصل العنصري والطبقي والطائفي والانقسامات في الفضاءات اليومية، وكأنها جيوب سكنية منعزلة عن بعضها، إذ كل فئة اجتماعية أصبحت محصورة مع نفسها. لقد أراد النظام السيطرة على الناس من خلال تطويع التخطيط العمراني لخدمته، ولذا مع بداية الثورة عام 2011 وجد الأهالي أنفسهم معزولين ومطوقين بالكامل في مناطقهم.

كتب عزوز: “إذا نظرنا إلى الأمر الآن، يبدو كما لو أن المدينة أُعيدت هندستها استعدادًا للحرب ولجعل شوارعها واسعة بما يكفي لعبور الدبابات… وخلال العقد الماضي، تحولت أبراج حمص التي تم تشييدها قبل عام 2011 إلى أحد أهم معاقل القنّاصة للسيطرة على المدينة وقتل أهلها”، (ص 34).

يوضح عزوز أن هذه المشاريع وأبرزها “حلم حمص” الذي أطلق عليه الأهالي “كابوس حمص”، قد وقف في وجهها الأهالي لسنوات طويلة، بسبب تطهير جزء كبير من هوية ونسيج المدينة، وإعادة هندسة التركيبة السكانية في العديد من المناطق، من خلال استبدال وتهجير السكان بمجتمعات أخرى من مناطق مختلفة.

من الواضح أن الناس رأوا في هذه المشاريع تهديدًا لحياتهم، تهديدًا من شأنه أن يدمّر النسيج الحضري لمدينتهم، ويرسي الأُسُس لتقسيم المجتمع على حساب دعم النخب والقوى الاقتصادية المرتبطة بالنظام، بدلًا من إفادة الأشخاص الذين يقيمون ويعملون في المدينة.

وبالفعل عندما هدم النظام العديد من الأحياء القديمة ومحى طبقات كاملة من التاريخ والذاكرة، ساد شعور بين الأهالي بفقدان ذاكرة حمص التي أصبحت مجرد بقايا لما كانت عليه في السابق، كما يوضح عزوز، وشعر أغلب الناس أن مدينتهم سُرقت منهم، ولم تعد تلك المدينة التي تحاكوا بها، بل أصبحوا غرباء فيها، واستمر هذا الشعور بالنفي والغربة، فما تبقّى من ماضي المدينة العريق أصبح لا يمثل سوى بعض الجيوب المعزولة.

وعاشت المجتمعات بشكل غير متجانس داخل المدينة الواحدة، كما لو أن هناك عدة مدن داخلها، وأيضًا ضاعت أصوات القلة الذين حاولوا إظهار تشويه عمران المدينة وإضاعة معالمها ومحو هويتها وذاكرتها، والأهم تحوُّل المدينة إلى مساحات من الإقصاء والتقسيم.

وبالتالي عدم وجود التناغم بين الإنسان وبيئته انعكس على طبيعة المجتمع ونفسيته، ذهب الناس إلى مدنهم ومدارسهم وأشغالهم المحلية في الأحياء التي تم تقسيمها، ليس فقط على أُسُس طائفية كما هو الحال في العديد من أحياء حمص، لكن أيضًا على أساس الدخل ونفس الشريحة المجتمعية، وعلى حد تعبير عزوز: “ربما اعتقد الكثيرون أننا نعيش معًا، لكن في الواقع تم استخدام التخطيط العمراني كسلاح، وتمّت هندسة المدينة على أساس الاختلاف واللامساواة والظلم”.

العمران الطائفي: تدمير من أجل الإعمار المستقبلي

كما يروي عزوز، خسرت حمص الكثير من تاريخها وغنى نسيجها الاجتماعي والثقافي قبل عام 2011، وكانت هوية المدينة تتلاشى تدريجيًّا من أجل تعزيز قبضة النظام الحاكم، ويضع عزوز الدمار الذي تعرّض له سكان حمص في سياق أوسع، إذ ينظر إلى التدمير الشامل الذي حدث في حمص بعد ثورة 2011 على أنه كان مرتبطًا بمخططات التجديد العمراني التي سبقت الثورة.

وبالتالي تدمير الأحياء والمنازل في العقد الماضي يمكن أن ينظَر إليه كإحدى أدوات نظام الأسد، لتسريع خطط التجديد الحضري التي وضعها قبل الثورة، ويقدم عزوز حجّة مفادها أن “إبادة المنازل لا تقتصر خلال وقت الحرب والصراع، بل تحدث أيضًا في أوقات السلام وبأسماء إعادة الإعمار أو التطوير والتحديث”.

في الواقع، يلفت عزوز انتباهنا إلى أن إبادة المدن والقرى في سوريا بعد عام 2011 اُستخدمت كسلاح لإعادة تصميم الهندسة المعمارية وتشكيل النسيج الحضري، أو بعبارة بشار الأسد: “خلق مجتمع أكثر صحة”. ويذكّرنا كلام عزوز باستخدام النظام إعادة الإعمار لإعادة تشكيل حماة في أعقاب مذبحة 1982.

فما لم يستطيع النظام أن يهدمه عن طريق البلدية قبل عام 2011، هدمه بعد الثورة لفرض الخطط القديمة باسم إعادة الإعمار، وعلى حدّ تعبير عزوز: “كانت المساكن نفسها هي الهدف”. ومن اللافت أن أحد سكّان حمص يروي أن النظام كان يقصف العديد من الأحياء والمساكن رغم عدم وجود أحد بها.

دمار هائل بمدينة حمص

وتحت ذريعة إعادة الإعمار، يخشى عزوز من أن التدمير الشامل الذي حدث لحمص بعد عام 2011، لن يدفن فقط ندوب الحرب من خلال خلق هوية جديدة للمدينة، ومحو ما تبقى من ماضيها في محاولة لخلق مكان للنسيان، كذلك سيمهّد الطريق لمحو بلدات ومدن بعينها، خصوصًا الأحياء السكنية المعارضة والمناطق التي وصفها النظام بأنها “غير رسمية” أو “عشوائية”، مع ملاحظة أنه قبل ثورة 2011 كان يعيش ما يقرب من نصف سكان سوريا في منازل يصنّفها النظام “غير رسمية”.

وبجانب الدمار الشامل لمنازل الناس بحمص، فقد ترافق ذلك مع حرق الوثائق والمباني الإدارية، واُعتبر الاستهداف المتعمّد لسجلّات لوائح الإسكان والأراضي والممتلكات الخاصة بمثابة أداة لاستكمال تقسيم المناطق وتغيير التركيبة السكانية في حمص، واستبدال المجتمعات المعارضة للنظام بأولئك الذين يدعمونه على أساس طائفي وسياسي.

ومن اللافت أن التشريعات الخاصة بالإسكان، والتي أصدرها الأسد، ليست نابعة من رؤية هذه المجتمعات المقهورة كمجتمعات لديها مشاكل حقيقية، إنما الرؤية التي تعتبر أن المشكلة هي في وجود هذا المجتمع بحدّ ذاته.

على سبيل المثال، لضمان استمرارية التهجير، شرّع النظام لقوانين جديدة للأراضي والملكية، أبرزها القانونان رقم 10 و42 اللذان يسمحان بتغيير ملكية المناطق والسيطرة على ممتلكات ومنازل السوريين المهجرين، ما يجعل تهجيرهم دائمًا، وربما يكون هذا أحد أقسى الآلام التي يتحمّلها المهجّرون قسرًا.

وقد لفت هذا الأمر انتباه المهندسة المعمارية سوسن أبو زين الدين، والتي قالت: “منذ عام 2012، حين كنا لا نزال إلى حد كبير مشغولين بالاندهاش من هول المجازر التي ترتكب بحقّنا بالسكاكين والسواطير والمدفعيات والبراميل والبلدوزرات والديناميت، غاب عنا أن ننظر إلى المجازر التي ستُرتكب بحقنا بالقوانين التي صدرت واحدًا تلو الآخر دون ضجيج”.

استخدام القوانين كسلاح

وفي دراسته حول حقوق الأراضي والملكية المتضررة في سوريا بعد عام 2011، أوضح أستاذ الجغرافيا بجامعة مكغيل، جون أونروه، كيف جعل الأسد من الصعب للغاية على السكان الأصليين استعادة منازلهم وممتلكاتهم، وقد حدّد أونروه 7 طرق يستخدمها نظام الأسد لانتزاع حقوق الأراضي والسكن والملكية من السكان:

- حرق المكاتب الإدارية للأرشيفات وسجلّات الأراضي والإسكان.

- استهداف الأشخاص والأماكن المعارضة للنظام.

- تدمير مساكن وممتلكات المهجّرين لجعل عودتهم شبه مستحيلة.

- إصدار وثائق ملكية مزوّرة لإحلال عائلات الميليشيات والمقاتلين الإيرانيين في أملاك ومناطق السوريين التي هُجّروا منها.

- مصادرة وثائق السكن والأرض والملكية عند نقاط التفتيش.

- تحقيق إيرادات كبيرة من خلال الاستحواذ على ممتلكات اللاجئين والنازحين داخليًّا، وهو ما يمثل حاليًّا فرصة تجارية واسعة النطاق.

- استخدام البنية التشريعية لتقنين مصادرة الممتلكات.

بقايا إنسان: ماذا يعني تدمير البيت؟

“كان تدمير منازل الناس في سوريا كما لو كانت هي خط المواجهة”.. عمار عزوز.

بشكل مؤلم يقدم عزوز روايات متعمّقة حول إبادة منازل السوريين، وما تبعها من تهجير ونزوح متكرر وغير متوقع، والتي بحسب المتخصصين تخلف اضطرابًا اجتماعيًّا وآثارًا عاطفية ونفسية عميقة، حيث إن إبادة المنزل تمزّق حالة الناس بالترابط والألفة بين بعضهم ومع مساكنهم، وعلاقتهم بالمكان والمساحة التي كانوا يشعرون فيهما بالانتماء، ناهيك عن تدمير الذكريات التي احتفظ بها الناس في هذه المنازل.

إن التعامل مع الصدمة التي يتعرض لها المرء إثر هدم منزله يستغرق وقتًا، فالأمر لا يتعلق فقط بتدمير الشقق والممتلكات، بل الأهم من ذلك هو الدمار الرمزي، شعور الناس وذكرياتهم التي نتجت من خلال الارتباط بالمنزل، الجهد والوقت والمدخرات التي وضعتها العائلة لشراء أو بناء المنزل، عقود من العيش والأحلام في غرف المنزل، وفي كثير من الأحيان يكون المنزل تتويجًا لجهد العمر وفخرًا لعائلات بأكملها.

هذه المساكن متعددة الطوابق التي استهدفها نظام الأسد هي أيضًا شبكات وعلاقات الناس ببعضهم، وبالتالي تحوّل المنزل بأكمله إلى أنقاض، انهارت طريقة الحياة والشعور بالانتماء، وسُرقت الذكريات والأحلام والحنين والأفكار ومدخرات العائلات، ويشير عزوز إلى أن تدمير المنزل ليس فقط محوًا للتاريخ، هو أيضًا تدمير للمستقبل، لذا يبقى هذا الألم والمعاناة والتمزق مع الناس لعقود، لأن هذه كانت حياتهم وأوقاتهم التي دمّرها القصف.

وكما لاحظ الكاتبان ج. دوغلاس بورتيوس وساندرا سميث، فالمنزل ذو معنى عميق بالنسبة إلى الناس، حيث إنه ليس مجرد مسكن للمرء، فالناس يرتبطون أيضًا بالأماكن والأشياء والهياكل والبيئات المألوفة التي تغذّي تماسك المجتمع وتدعم استمرارية الحياة وتعمل كدعائم للذاكرة والهوية.

إحدى السوريات وصفت إبادة منزلها بالقول: “أشعر وكأني فقدت جزءًا مني”، وربما هذا الأمر يفسّر لماذا فضّل بعض النازحين رغم الخطر البقاء بالقرب من منازلهم المدمّرة، على أمل أن يتمكّنوا من العودة إليها، وما زال الكثيرون محرومين من زيارة منازلهم.

وبهذا المعنى، يمكن تصور المنزل على أنه يتعدى القيمة المادية، هو وطن الإنسان أو منطقته الأصلية، والذي غالبًا ما يشار إليه بأوصاف معيّنة، كالأمن والسلامة والأمان والألفة والهدوء والراحة والخصوصية، وبعبارة عزوز: “تدمير منازل الناس يعني اعتداء على كرامتهم وهويتهم وشعورهم بالانتماء”.

وبالتالي تحولت هذه المنازل المدمرة إلى معاناة وإذلال وصدمة عميقة لملايين السوريين، تجربة مربكة كما لو أنهم في عالم مختلف. ويصوّر عزوز كيف أن العديد من الأشخاص الذين فقدوا منازلهم يعانون من فقدان الإحساس بالهوية، خصوصًا مع محاولات إعادة بناء حياتهم المحطّمة والبحث المستمر عن المأوى أو أراضٍ جديدة لا يملكون فيها شيئًا، لقد فقدوا سبل العيش وشبكات الدعم والتضامن والصداقات التي تم بناؤها قبل عام 2011، ما يعني أن الأشخاص الذين أُبيدت منازلهم ونزحوا قسرًا عليهم أن يبدأوا حياتهم من الصفر.

كما يرى عزوز أن الوصول إلى شواطئ الأراضي الآمنة الجديدة لا يمثل بأي حال من الأحوال نهاية أوجاع السوريين الذين هُجّروا وأبيدت منازلهم، إذ لا يزال الكثيرون يتألمون ويشتاقون إلى منازلهم وعائلاتهم والأماكن والمساحات التي لم يعد بإمكانهم زيارتها، أو التي لم تعد موجودة، وفي أوقات التهجير ينفجر طوفان الذاكرة والحنين إلى المنزل. بعبارة عزوز: “تظل الذكريات قطعًا أثرية بعيدة المنال”.

فصور المنازل المدمرة وذاكرة الأماكن التي تركها الناس تبقى معهم ولا تفارق أذهانهم، لكن أيضًا لا يقتصر الشعور بالغربة على المهجّرين قسرًا، فحتى أولئك الذين بقوا في المدن المدمّرة يشاركون رفاقهم المهجّرين الشعور نفسه.

وكما يستكشف عزوز، فحتى أولئك الذين يرغبون في المخاطرة بالعودة إلى أحيائهم المدمرة، ويشاهدون التغيرات الجذرية والجديدة التي حدثت لمساكنهم، قد يعانون أيضًا من تجارب الاغتراب والانفصال في مدينتهم، بسبب فقد الأشخاص الذين كانوا يعرفونهم، والأماكن والمساحات التي ألفوها وترسّخت في ذاكرتهم، وحتى لو تمّت إعادة المنزل إلى وضعه الأصلي، فمن يستطيع إعادة الأرواح المفقودة والأشخاص الذين فرّوا من البلاد؟

كتب عزوز: “ماذا يعني أن يفقد المرء وطنه؟ ماذا يعني أن يُقتلع المرء من منزله ويُنتزع من بين الأشخاص الذين يحبهم ويعتز بهم؟ ماذا يعني أن تفقد شيئًا كل يوم؟ أن تفقد الشوارع والمباني والساحات المألوفة، أن تفقد مدينتك، حتى عندما تفقدها ببطء وتدريجيًّا، ماذا يعني السير في طريق الحياة مع العلم أنه حتى عودتك إلى أنقاض مدينتك، وفرصة الوداع الأخير لأولئك الذين فقدتهم وزيارة منزلك الذي تم محوه، أمور مستحيلة؟”، (ص 14).

في حقيقة الأمر، يعيش المهجّرون مع شعور هائل بالجراح والتشرد عن الأماكن التي نشأوا فيها، وفراقهم عن أحبائهم والأماكن التي يعتزون بها، قد تبدو الحياة وكأنها على عتبة عالمَين، أحدهما في المنفى والآخر في المكان الذي هربوا من أهواله، وعلى حدّ تعبير أحد السوريين الذي اضطر للنزوح جسدًا، لكنه ما زال يعيش في سوريا روحًا: “غادرنا سوريا لكن سوريا لم تتركنا أبدًا”.

إعمار مشبوه: من له الحق في المدينة؟

يرى عزوز أن نظام الأسد يستخدم “إعادة الإعمار” كأداة دعائية، لكن الإشكالية أن إعادة الإعمار التي يتبنّاها ليست لجميع السوريين، إنما مكانًا للإقصاء تستفيد منه النخبة الحاكمة القليلة على حساب أكثرية السكان.

فكما هو الحال في المدن المدمرة اليوم، لا تتعلق إعادة الإعمار ببناء الأحياء المدمرة، إذ إن سردية الإعمار الحالية لم تعد لبناء ما قد تمّ تدميره كما يفترض، إنما إعادة بناء انتقائية للمواقع ومحو ملكية الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من البلاد.

من الناحية المكانية، تتم الآن إعادة تشكيل هوية حمص أو إعادة كتابة التاريخ، من خلال محو كل ذكرى وعلامات الثورة الموجودة من أركان المدينة، وتغيير أسماء الشوارع ورسم أعلام النظام على كل بقعة من الشوارع والميادين حتى على جدران المحلات التجارية، بجانب بناء نصب تذكارية وآثار جديدة في زمن الدمار والتهجير تعكس سيطرة النظام على المدينة، وتدفن أحزان ومآسي الأشخاص الذين عانوا كثيرًا في العقد الماضي.

ويصف عزوز بشكل مؤلم كيف يقوم النظام بتسليح المناطق، وتشريع موجات جديدة من العنف والطائفية، إذ إن النظام قام بتوفير البنية التحتية لمعظم أنحاء القرى والنواحي المسيحية بحمص، وبالتالي يعكس هذا الأمر نهج النظام المستمر في معاقبة المجتمعات السنّية على موقفها المعارض له.

كذلك إن العديد من السكان السنّة مُنعوا من العودة للعيش حتى في أنقاض منازلهم، أو قوبلوا بعقبات وحوادث اختطاف غامضة، ومن اللافت أنه في الوقت الذي يعاني فيه ملايين السوريين من فقر وبيوتهم مدمّرة على يد النظام، فإن عليهم دفع ضرائب باسم “إعادة الإعمار”، وكانت الضريبة 5% ثم ارتفعت بعد ذلك عام 2017 إلى 10%.

ويذهب عزوز إلى أن إعادة الإعمار التي يتبنّاها نظام الأسد ليست نهاية للتهجير، بل ستتزامن مع موجات جديدة من النزوح القسري، لأن إعادة الإعمار قائمة على الفصل والعزل وانتقاص حق الناس في المكان، بجانب أنها منفصلة تمامًا عن الظروف الحالية في سوريا، ولا تروي قصة سوريا وشعبها، لا يوجد أي مساحة للسوريين ليرووا قصتهم وكيف تأثروا بالأحداث، لقد تمّ استبعادهم من مشاريع ومناقشات إعادة الإعمار.

كتب عزوز: “من لا يعرف أن هذه المشاريع اللامعة مبنية على بؤس الفقراء وعلى أراضٍ ملطخة بالدماء، فقد ينظر إليها وكأن سوريا يُعاد إعمارها من جديد وتنهض من الرماد… والحقيقة أن الساسة ومطوري العقارات قادرون على استخدام إعادة الإعمار كأداة دعائية لإخفاء البؤس الذي يعيشه الملايين من البشر”، (ص 124).

إن إعادة الإعمار الحقيقية، حسب ما أوضح عزوز، هي التي تساعد في تضميد جراح المدينة وتعكس تاريخها ومتطلبات مجتمعها، وتجلب إحساسًا بالعدالة والتماسك بين السوريين بدلًا من ترسيخ الانقسامات، إعادة الإعمار هي للناس، لذا فإن شهاداتهم وذكرياتهم جزء لا يتجزّأ من إعادة الإعمار.

أما إعادة الإعمار على صور الجلاد وفي ظل غياب وعدم وجود أهل هذه الأحياء المدمرة، فلا شكّ أنها شكل من أشكال تغيير التركيبة السكانية والمجتمعية، وهو ما تتم ترجمته الآن على المكشوف في كل المناطق التي تعاد هندستها وبناؤها بطريقة تجرّد الحقوق والممتلكات، ولا تتيح لأصحاب الأملاك الأصليين العودة إلى ديارهم.

كتب عزوز: “المخاوف ليست فقط من فقدان منازلنا كما حدث في العقد الماضي، بل المخاوف والقلق الآن من البلدات والمدن المتخيلة في المستقبل… ومن العنف الذي سيظهر في فضاء المدن، ومن خلال موجات جديدة من مقتلة البيوت وتهجير الناس وإخراجهم من منازلهم”، (ص 124).