خاض المسلمون معارك كبرى في بلاد المغرب بداية من العام 23 هجري إلى نهاية العقد التاسع الهجري، وكانت هذه الفتوحات الأصعب والأطول في تاريخ الفتوحات الإسلامية كلها، لسعة المنطقة ووعورة تضاريسها، ولكثرة قبائلها وبسالتها وعنفها في القتال، فضلًا عن بُعد العرب الفاتحين عن قواعدهم وتشبُّث البيزنطيين بهذه الأراضي.

تمكّن المسلمون بعد جهد كبير من تحقيق نصر إسلامي كبير، أفقد الإمبراطورية البيزنطية ما بقي بيدها من ولايات شمال أفريقيا، وأدخلوا هذه المنطقة لدولة الإسلام وتوسعوا فيما بعد نحو الصحراء الكبرى، لكن أهالي تلك المنطقة لم يدينوا كليًّا بالدين الإسلامي، فقد عادوا إلى تقاليدهم القديمة وظلوا تائهين في حياة مليئة بالجهل والفساد، ومع ذلك خرج من بينهم رجال أتقياء همهم الوحيد إعلاء راية الإسلام وتقويم سلوك الناس.

خلال القرن الرابع للهجرة، برز أمير يحمل اسم يحيى بن إبراهيم الجدالي من قبيلة جُدالة الصنهاجية، حمل على عاتقه تجديد الدعوة الإسلامية ومحاربة أهل البدع والأهواء، وإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقدّر له الله أن يكون سببًا في إقامة دولة إسلامية قوية حكمت بلاد المغرب لعقود عديدة وحفظت كرامة الأندلس، وامتدَّ سلطانها إلى الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا.

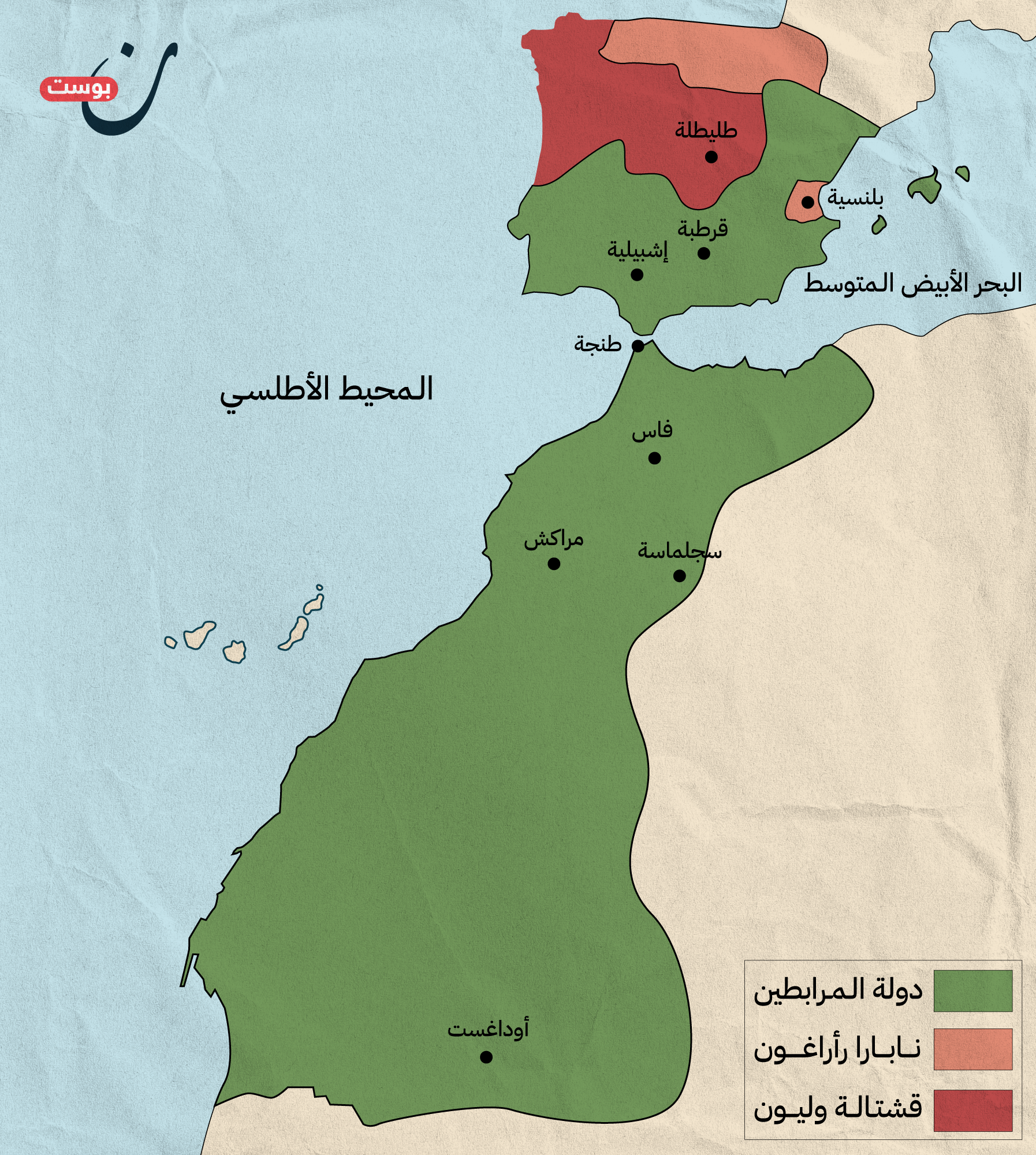

نخصص في “نون بوست” ملفًا كاملًا تحت عنوان “الأمراء التسعة” نسرد فيه تاريخ الدولة المرابطية من خلال تتبع سيّر أقوى الشخصيات التاريخية التي حكمتها، وهي دولة إسلامية ظهرت خلال القرن الخامس والسادس الهجري، وشملت حدودها الجغرافية المغرب وموريتانيا وجزء من السينغال ومالي والجزء الغربي للجزائر وجزء كبير من بلاد الأندلس، وعاشت حوالي قرن من الزمن.

يحيى بن إبراهيم الجدالي

نشأ يحيى بن إبراهيم في قبيلة جدالة في أعماق صحراء بلاد شنقيط (موريتانيا حاليًّا)، وبالتحديد في الجنوب القاحل، وتنتمي جدالة إلى قبائل صنهاجة التي تنتسب إلى صنهاج بن برنس، وأصل التسمية “صنهاجة” هي “صناك”، وأدّى تعريب التسمية إلى إضافة الهاء بين النون والألف، كما أُضيفت تاء الجمع فصارت “صنهاجة”.

وصف المؤرخ ابن خلدون هذه القبائل بأنها كانت على عهده “من أوفر قبائل البربر وأكثر أهل المغرب”، فيما قال المؤرخ عبد الوهاب بن منصور في مؤلف “قبائل المغرب” إن “صنهاجة شعب كبير جدًّا، ذكر بعض المؤرخين أن قبائلهم وبطونهم تنتهي إلى سبعين”، و”لا يكاد يخلو منهم جبل ولا بسيط”.

أقام الصنهاجيون في مواطن متفرقة من صحراء شمال إفريقيا، ووصلوا إلى النيجر ومالي وتشاد، وعرفوا بـ “الملثمين” وأسلموا بعد فتح الأندلس وساهموا في نشر الدين الإسلامي، ودانت لهم أقوام كثيرة في الصحراء الأفريقية، لكن الحنين إلى ماضيهم عجّل تركهم الإسلام.

رغم انتشار الإسلام بين هذه القبائل الصنهاجية ومنها جدالة من بداية القرن الثالث الهجري، إلا أنهم استمروا على جهالتهم وبداوتهم إذ لم يعرفوا من الإسلام وتعاليمه إلا نطق الشهادتين فقط، إذ أنهم صدّقوا بالرسالة المحمدية لكن دون العمل بها، فأفعالهم لم تتغير عما كانت عليه في عهد الجاهلية.

ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى بُعد هذه القبائل عن مناطق العمران ومراكز الإسلام وانعزالهم خلف كثبان الصحراء الكبرى، وهو ما أدى إلى ضياع الإسلام الصحيح بين الأهالي مع مرور الزمن، فانتشر الكفر والنفاق والظلم، وتبركوا بالقبور، ودعا الناس الأولياء الصالحين من دون اللَّه تعالى، وأدمنوا شرب الخمور وانتشرت بينهم الفاحشة دون أن يخشوا عاقبة ذلك.

رحلة الحج

انتشار الفساد والجهل بين أهالي قبائل صنهاجة، لم يمنع من بروز بعض المشايخ الأتقياء من أمثال يحيى بن إبراهيم الذي كان ينتمي إلى قبيلة جُدالة، وقد عُرف برجاحة العقل وسداد الرأي ونفاذ البصيرة، والحرص على هداية قومه وإنقاذهم من الشرك والوثنية.

حزّ في نفس الشيخ الورع أن يرى أهله في الضلالة ويُعاين الاستهزاء بآيات الله ورسله والمؤمنين، فعزم على أن يصلح حال قبيلته ويساهم في عودتها إلى الطريق السوي واعتناق الرسالة المحمدية قولًا وفعلًا، لكن الطريق كان صعبًا والمطبات كثيرة، لتشبُّث الأهالي بالفساد وعدم اضطلاعه بأمور الدين وغياب الكثير من المسائل عنه.

رأى الأمير الصنهاجي أن ما تعلمه في طريقه نحو الحج غير كافٍ، فاجتهد في حضور مجالس الذكر وحلقات العلم المنتشرة في القيروان، خاصة في جامع عقبة بن نافع

رأى ابن إبراهيم ضرورة الذهاب إلى الحج وزيارة بيت الله الحرام علّه يتفقه في الدين أكثر ويتمكن من إقناع أهله بالعدول عن مظاهر الكفر، وتوحيد الله والاستقامة على دينه والثبات على ما بعث به رسوله محمد، وكان الحج في ذلك الزمان رحلة في طلب العلم ولقاء المشايخ والعلماء الكبار.

خرج الأمير يحيى بن إبراهيم من ديار الملثمين إلى الحج سنة 427 هجري الموافق لسنة 1035 ميلادي، وفي البقاع المقدسة قابل العديد من المشايخ الذين أخذ عنهم العلم، وهدفه العودة إلى قبيلته لإحياء ما اندرسَ من العمل بالكتاب والسنّة والأمر بمقتضاهما، وإماتة البدع والمحدثات، وكسر أهلها باللسان.

زيارة القيروان

تعلم ابن إبراهيم الكثير من مبادئ الإسلام في رحلته نحو البقاع المقدسة، وفي طريق عودته مرّ على حاضرة الإسلام الأولى في البلاد المغاربية ومركز الفتوحات الإسلامية نحو الجزائر والمغرب وإسبانيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء، مدينة القيروان التونسية.

كانت مدينة القيروان في تلك الفترة مركزًا للعلم، يقصدها طلاب العلم للتفقه في الدين، ومنها أيضًا انتشر العلماء بين البلاد يعلِّمون الناس تعاليم الدين الإسلامي السمحة، كما كانت تلعب دورًا مهمًا في الجهاد، إذ خرجت منها الجيوش للفتوحات وكانت مركزًا لفتح بلاد المغرب والأندلس منذ زمن عقبة بن نافع.

رأى الأمير الصنهاجي أن ما تعلمه في طريقه نحو الحج غير كافٍ، فاجتهد في حضور مجالس الذكر وحلقات العلم المنتشرة في القيروان، خاصة في جامع عقبة بن نافع، وقدّر له الله أن يُجالس الإمام الحافظ، نزيل القيروان، أبو عمران الفاسي.

يعد الفاسي من أعلام عصره، وقد تتلمذ على يد أبو الحسن القابسي وأبو محمد الأصيلي، وسمع من عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر وأحمد بن القاسم التاهرتي، وقد أخذ عنه الناس من أقطار المغرب والأندلس وتخرج على يده خلق من الفقهاء والعلماء، منهم عبد الله بن رشيق الأندلسي، والإمام شيخ المالكية أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي الصقلي.

رأى الشيخ وجاج أن تلميذ عبد الله بن ياسين أصلح من يصطحب الأمير يحيى إلى قومه ببلاد صنهاجة بجنوب الصحراء، ويقوم بالمهمة التي أوكلها له شيخه القيرواني، فاستبشر أمير جدالة بالاختيار

وقال عنه صاحب “الديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب”، ابن فرحون: “كان أبو عمران من أحفظ الناس وأعلمهم، جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة معانيه، وكان يقرأ القرآن بالسبع ويجوده مع معرفته بالرجال وجرحهم وتعديلهم”.

تفقه الأمير الصنهاجي في الدين وزادت معرفته بأصول الإسلام، ومع ذلك رأى ضرورة أن يصارح شيخ القيروان الجليل بما في قلبه، فأخبر العلامة المحدث بأحوال أهله في جدالة ووضع الإسلام هناك، وهو ما ينطبق على باقي قبائل صنهاجة المنشرة في الصحراء.

كما طلب منه أن يرسل معه من تلاميذه من يثق بعلمه ودينه، ليعلّم أهله ويصلح أمرهم وحالهم ويردّهم للصواب، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويعيد إقامة أحكام الشريعة الإسلامية بينهم، حتى لا يندثر الإسلام في تلك الأراضي ولا ترتد القبائل كليًّا إلى جهلها.

بلاد السوس

رأى علامة القيروان أن يوفد مع الأمير يحيى أحد تلاميذه العارفين بالصحراء وأهلها حتى يحسن أداء الوظيفة الموكلة إليه، فللصحراء دروب خاصة ووعرة ليس من السهل تحمّل مشاقها وسكانها غلاظ الطباع وصعاب المراس.

أرسل الفقيه أبو عمران الأمير الصنهاجي إلى تلميذ له في بلاد السوس في أقصى المغرب، وهو الفقيه وجاج بن زلو اللمطي، الذي كان يقيم في مدرسة أكلو التي خُصّصت لدراسة العلم بمدينة نفيس، وأسماها “دار المرابطين” على عادة المجاهدين، وهو شخص ملمّ بالقرآن ومبادئ الدين.

وكانت هذه المدرسة التي تأسّست في منطقة أگلو بلمطة، مركزًا دينيًّا وعلميًّا هامًّا، وقد تجاوز إشعاع الشيخ ومدرسته المستوى المحلي والإقليمي إلى المستوى المغاربي، وهو ما يفسّر سبب اختيار فقيه القيروان له لمهمة إعادة نشر الإسلام في الصحراء.

رغم أن الأهالي رفضوا دعوته وطردوه من قبيلته هو وصاحبه، إلا أنه أبى الاستسلام فجاور الشيخ ابن ياسين في خيمته بصحراء السينغال حاليًّا، ورابط معه مضحّيًا بالمكانة الاجتماعية

حمل الأمير يحيى معه رسالة من أبي عمران الفاسي إلى وجاج، وفيها يطلب علامة القيروان من تلميذه أن يوفد إلى صنهاجة من يثق بدينه وورعه وكثرة علمه وسياسته، ليعلّمهم القرآن وشرائع الإسلام ويفقّههم في الدين.

في ذلك الوقت كان حول وجاج العديد من الطلبة والمريدين القادمين من جميع الآفاق، فرباطه بلغ مسامع المدن والقرى والأقاليم، وكان من بينهم الشيخ عبد الله بن ياسين الجزولي، وكان معدًّا لطلبة العلم وقراءة القرآن.

رأى الشيخ وجاج أن تلميذ عبد الله بن ياسين أصلح من يصطحب الأمير يحيى إلى قومه ببلاد صنهاجة بجنوب الصحراء، ويقوم بالمهمة التي أوكلها له شيخه القيرواني، فاستبشر أمير جدالة بالاختيار لما سمعه عن ورع ابن ياسين وتفقّهه في الدين.

الرجوع إلى جدالة

قبلَ التلميذ عبد الله بن ياسين المهمة عن طواعية وهمّه صلاح الإسلام والمسلمين، خاصة بعد أن سمع عن حال أهل جدالة وقبائل صنهاجة الممتدة في ربوع الصحراء القاحلة، ووهب نفسه للدعوة في سبيل الله تعالى وإحياء كلمته العليا.

في تلك الفترة كانت القبائل الأمازيغية في المنطقة متفرقة، إذ تراجعت الروابط الدينية وكانت كل قبيلة تغور على الأخرى، كما كانت إمبراطورية غانا المتاخمة لحدود بلاد المغرب متربصة بالمنطقة، رغبة في السيطرة عليها.

رجع يحيى ابن إبراهيم إلى قبيلته ومعه ابن ياسين ليفقّه الملثمين في شؤون دينهم، وينقي الإسلام من شوائبه الوثنية، لكن المهمة لم تكن سهلة فقد اعتاد الأهالي الكفر، وعاثوا في الأرض فسادًا وحاربوا الأمير وصاحبه القادم من المغرب، ما اضطر الشيخ عبد الله بن ياسين ومعه الأمير يحيى بن إبراهيم إلى الرحيل والانقطاع إلى رباط نائي في أقاصي الصحراء بعيدًا عن أهل الفتن والبدع، وخرج معهم ثلة ممّن ثبتوا على دين الحق من قبائل صنهاجة، ليعبدوا الله وحده ويطبقون تعاليم دينه الحنيف.

رغم أن الأهالي رفضوا دعوته وطردوه من قبيلته هو وصاحبه، إلا أنه أبى الاستسلام فجاور الشيخ ابن ياسين في خيمته بصحراء السينغال حاليًّا، ورابط معه مضحّيًا بالمكانة الاجتماعية والسؤدد لنصرة الدين وإنقاذ قومه من الضلال، فتوافد عليهم الناس من كل صوب وحدب، وأخذت الخيام تزداد في الصحراء والدعوة تكبر.

استبشر الأمير يحيى خيرًا، لكن المنية وافته في إحدى حروبه مع أهل السودان (سكان جنوب الصحراء من أصحاب البشرة السوداء) في الجنوب قبل أن يرى كل أهالي صنهاجة يعودون إلى الطريق السوي، ومع ذلك عبّد الطريق لولادة دولة قوية كبيرة ستحمل همّ تجديد الدين الإسلامي في الصحراء وبلاد المغرب، وتحفظ كرامة بلاد الأندلس، فقد كان السبب الأول في مجيئ الشيخ عبد الله ابن ياسين إلى هذه الأراضي وعودة الدعوة إلى الإسلام.