الموجة القادمة من اكتشاف الفضاء: مفاعلات نووية في المريخ

ترجمة وتحرير: نون بوست

تعتزم وكالة ناسا إرسال رواد فضاء إلى المريخ يوما ما. وبما أن الكوكب الأحمر يتموقع داخل غياهب الفضاء السحيق، فإن وكالة الفضاء تعمل على تطوير جيل جديد من المفاعلات النووية النموذجية لتزويد المواقع التي سيتم تأهيلها مستقبلا بالطاقة. وبموجب التمويل المقدم من “مديرية بعثة تكنولوجيا الفضاء” فإن مشروع “كيلوبور” سيقوم ببناء مفاعلات بسيطة وغير مكلفة يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من البعثات الفضائية لكواكب بعيدة.

في المقابل، يكمن المشكل الأساسي ضمن أي مهمة فضائية في كيفية توفير الطاقة، واعتمادا على هدف البعثة ومدتها فإن هناك عددا من الخيارات. في هذا الصدد، تم استخدام البطاريات في الأقمار الصناعية القديمة للتزود بالكهرباء لبضعة أيام، وسرعان ما أضيفت الألواح الشمسية التي مددت فترة البعثة إلى سنوات. وقد وفرت خلايا الوقود الطاقة لهذه البعثات، وزودتها بمياه الشرب، وكذلك الهيدروجين الممزوج بالأكسجين لتوليد الكهرباء وتشغيل أجهزة التصريف.

لسوء الحظ، تبين أن جميع هذه الخيارات محدودة جدا عند تطبيقها. فالطاقة الشمسية، التي تعتبر الأنجع، لا تعمل إلا عند انبعاث أشعة الشمس الكافية المركزة على لوحات الطاقة، و يعني هذا تباعا أن هذه الوسيلة تقتصر إلى حد كبير على النظام الشمسي الداخلي وصولا إلى كوكب المشتري كحد أقصى. كما أنها لا توفر الكثافة الطاقية المطلوبة وهي غير مجدية في الليل أو على أسطح الكواكب التي يحجب عنها الغبار والغيوم أشعة الشمس.

في الحقيقة، يكمن البديل الأكثر عملية للألواح الشمسية في الطاقة النووية. وقد تم النظر في أمر الطاقة النووية كمعوض ناجع للطاقة الشمسية لأول مرة تقريبا في الصناعات الفضائية بمجرد ظهور المفاعل الأول على الإنترنت قبل 75 عاما. وقد استخدمت هذه الطاقة النووية كمصدر عملي للطاقة منذ سنة 1965 عندما تم إطلاق المفاعل الأمريكي التجريبي “سناب-10” في المدار الفضائي.

في الوقت الراهن، إن مصدر الطاقة النووية الرئيسية المستخدمة من قبل البعثات الفضائية الأمريكية هو “مولد النظائر المشعة”، وهو جهاز في حالة صلبة. ويمتص هذا الجهاز الحرارة من مقابس “البلوتونيوم 238” للحفاظ على دفء الإكترونيات أو لتوليد الكهرباء باستخدام المزدوجات الحرارية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا النظام نظاما ميكانيكيا بسيطا تم استخدامه لأكثر من خمسة عقود لتزويد البعثات الفضائية الشهيرة مثل بعثة أبولو، وفايكنج وكريوستي، وبيونير، وفوياجر، وغاليليو، وكاسيني، ويوليسيس، وبعثات نيو هورايزونز في الفضاء السحيق. ويمكن استخدام هذا المفاعل أيضا في المدار الأرضي، ولكن لأسباب سياسية وهندسية، اقتصر استخدامه إلى حد كبير على بعثات الفضاء الغامض.

إلى جانب ذلك، هناك مشكلة أخرى مع مولدات النظائر المشعة تتمثل في أنها لا تنتج أكثر من 300 واط من الكهرباء، وهو ما يعتبر أمرا جيدا بالنسبة للبعثات مثل فوياجر، حيث كان التركيز على زمن البعثة المطول بدلا من القوة الطاقية التي تم ضخها. أما بالنسبة لبعثات أسطح الكواكب، فإن هذه المولدات لن تتمكن من التعامل مع بعثات تفوق رحلة كوريوسيتي. والأسوأ من ذلك أن “البلوتونيوم 238” كان منتجا ثانويا لبرامج التسليح خلال الحرب الباردة. وقريبا، ستنضب الكميات المتوفرة حاليا وهو ما سيستدعي إعادة فتح خطوط إنتاج هذه المادة وهي مغلقة منذ فترة طويلة.

في هذا الإطار، إذا كان يمكن مقارنة مولد النظائر المشعة مع البطارية الذرية، فإن مفاعل الانشطار يتمثل في توربينات غاز يعمل على نطاق صناعي معتمدا على المحفزات. وباستخدام نفس المبدأ الذي تستخدمه المفاعلات النووية المدنية والعسكرية، يمكن للنسخ الفضائية من المفاعلات أن تنتج ما يكفي من القوة لتكون بمثابة نظام دفع أكبر بنسبة 30 في المائة من صواريخ الوقود السائل الأكثر تطورا. وهو ما يغني عن القول أن مفاعلات أكثر تواضعا من هذه يمكن أن توفر الطاقة بأي كمية مطلوبة. ولكن السؤال المطروح هو: ماهي العوامل المعيقة لهذا الإنجاز؟ والإجابة بالطبع هي التكلفة ومدى تعقيد المشروع والسلامة.

في هذا المجال، لم ترسل الولايات المتحدة سوى مفاعل وحيد سنة 1965، والذي سيبقى في المدار لمدة تمتد لأربعة آلاف سنة. ولكن، خلال الحرب الباردة، أرسل الاتحاد السوفيتي حوالي 40 قمرا صناعيا تعمل بالمفاعلات لتشغيل أنظمة الرادار عالية الطاقة للمراقبة. وقد تجنب الغرب استخدام المفاعلات بسبب امتلاكه تكنولوجيا الإلكترونيات الأكثر تقدما، فضلا عن الخوف من المعارضة السياسية.

ومع ذلك، لم تتحسن الصورة النمطية سيئة السمعة لمفاعلات الفضاء النووية خاصة عندما تحطم المكوك الفضائي السوفياتي 954، الذي يعمل بالطاقة النووية وتفكك فوق كندا بعد قيامه بعملية دخول للغلاف الجوي دون رقابة كافية. وقد أدى هذا الحادث إلى نشر مخلفات نووية مشعة على طول 600 كم (370 ميل) في البراري الشمالية. وعلى خلفية ذلك، توجب على المهندسين السوفييت دمج النظام للتخلص من قلب المفاعل النووي وإرساله إلى مدار آمن حول الأرض قبل أن يعيد القمر الصناعي الدخول للمجال الجوي الأرضي.

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت بعثات الوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية “ناسا” للفضاء السحيق واعدة أكثر، حيث بدأ مركز مارشال للرحلات الفضائية التابع للوكالة في هانتسفيل من ولاية ألاباما بالتعاون مع دائرة الطاقة بمركز الأمن القومي في نيفادا ومختبر لوس ألاموس الوطني بإجراء اختبارات على تصميم مفاعل نووي جديد موجه لغزو المريخ والكواكب الأبعد. وتجدر الإشارة إلى أن النموذج لا يزال في مراحله الأولية، حيث يتم التحقق من المفاعل الذي أطلق عليه اسم “كيلوبور” ضمن نماذج تحليلية من أجل التحقق من مدى سلامة التجهيزات.

مما لا شك فيه، يعتبر مشروع هذا المفاعل واعدا جدا، على غرار مولدات النظائر المشعة نظرا لكونه مكثفا ومستقلا عن أي مصدر خارجي للطاقة، وبإمكانه العمل في بيئات قاسية جدا ولكنه ينتج قدرا هائلا من الطاقة لكل وحدة من الكتلة وهو ما يميزه عن مولدات النظائر المشعة.

في شأن ذي صلة، تحدث ديفيد بوستون، رئيس مختبر لوس ألاموس الوطني المضطلع بمهمة تطوير المفاعل، عن وجود العديد من التطبيقات لتكنولوجيا المفاعلات النووية التي يختبرونها في مهمات ناسا. كما يأملون في نهاية المطاف أن يكون لمفاعلات الانشطار دور فعال في خلق أنماط جديدة تعتبر واعدة وملهمة لمجال استكشاف الفضاء. كما أضاف بوستون أن البساطة أمر ضروري للمشاريع الأولى من نوعها، وهي لا تعني بالضرورة تصميما بدائيا، لكنها تحيل على إيجاد الطريق الأسهل خلال مراحل التصميم والتطوير والتصنيع، بالإضافة إلى إجراءات السلامة والاختبارات.

في الواقع، ينتج مفاعل “كيلوبور” ذو قدرة 10 كيلواط طاقة كافية لإمداد منزلين أمريكيين عاديين بالكهرباء لمدة 10 سنوات دون انقطاع ومن غير الحاجة لإعادة الشحن. ويرجع ذلك لاستعماله لقلب مفاعل مصنوع من سبائك صلبة لعنصر اليورانيوم 235 بقطر ستة إنشات (15 سم). كما تتم إحاطة المفاعل بعاكس مصنوع من مادة أكسيد البريليوم مع آلية لإزالة أو إضافة قضيب واحد من كربيد البورون في نهاية واحدة.

أصل تسمية مشروع “كيلوبور” لكونه يوفر خيارا على المدى القريب لتوفير كيلواطات من الطاقة لمهمات كانت في السابق مقيدة باستعمال قدر أقل من ذلك بكثير

بالإضافة إلى ذلك، يقوم هذا القضيب بتشغيل أو إيقاف المفاعل في حين يقوم عاكس إشعاع النيترونات، التي تفلت من المفاعل، بإعادة ارسالها إلى قلب المفاعل من جديد مما يساهم في تحسين كفاءة التنظيم الذاتي للتفاعل الانشطاري. وبموجب ذلك، يظل قلب المفاعل معتدلا من حيث نسبة الإشعاعات حتى يتم تشغيله مجددا.

خلال عملية توليد الطاقة، يتم تجميع الحرارة من المفاعل وتنقل باستعمال أنابيب صوديوم حرارية سلبية، وهو ما يوفر الحرارة اللازمة لتشغيل محركات ستيرلينع عالية الكفاءة، والتي تعرف بمحركات الهواء الساخن. كما تعمل محركات الحلقة المفرغة بهذه التباينات في درجة الحرارة التي تساهم بدورها في تحريك المكبس جيئة وذهابا مثل حركة المكبس في محركات الاحتراق الداخلي العادية. لكن محرك ستيرلينغ يعتمد على مزيج غازي قابل للضغط عوضا عن مزيج متفجر من البنزين والهواء. وفي نهاية المطاف، يساهم هذا الاختلاف في تبريد المفاعل عن طريق مشعاع الرادياتور بالإضافة إلى تنشيط الدينامو لتوليد الطاقة.

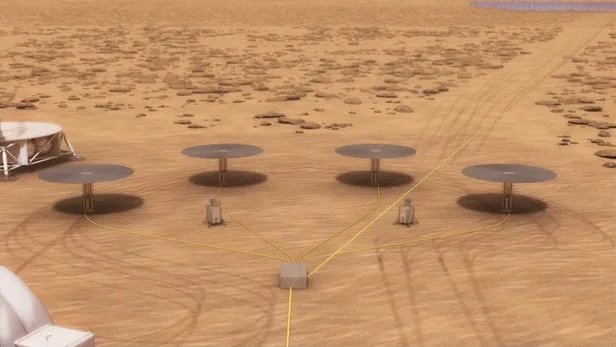

من هذا المنطلق، يمكن اعتبار التصميم مرنا حيث يمكن وصل وحدات المفاعل ذاتية الاحتواء ببعضها البعض من أجل إنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة. وفي هذا السياق، قال مدير بعثة تكنلوجيا الفضاء والخبير التكنولوجي في الكهرباء و تخزين الطاقة بمقر الناسا، “سواء كان مسبارا فضائيا لاستكشاف الفضاء السحيق أو قاعدة على سطح المريخ فإن هذه التكنلوجيا غير ملوثة للبيئة المحيطة بها مما يحيل على التطبيقات العديدة لهذه التكنولوجيا”.

بناء على ما ذكر آنفا، يطمح مطورو مشروع “كيلوبور” على جعله يعمل في نطاق اختبارات قوة قصوى تدوم 28 ساعة متواصلة. وانطلاقا من ذلك، تأمل وكالة ناسا بنقل هذا الاختبار إلى الفضاء، علما بأن اختبارات نيفادا لا تزال في طورها التجريبي من أجل إثبات أن هذه التكنولوجيا ممكنة.

في هذا السياق، أورد ميسون “نسعى جاهدين إلى توفير خيارات أفضل للبعثات الفضائية تتفوق على مولدات النظائر المشعة، التي توفر في العادة حوالي 200 واط من الطاقة. ويكمن الفرق الكبير بين كل الاكتشافات العظيمة في المريخ وبين ما ينبغي فعله في بعثاتنا الفضائية لهذا الكوكب في الطاقة”.

كما أفاد المصدر نفسه بأنه “بمقدور التكنولوجيا الجديدة توفير مئات الكيلواط من الطاقة ،وبالإمكان أن تتطور لتوفر المئات من الكيلواط من الطاقة أو حتى من الميغاواط. ويرجع أصل تسمية مشروع “كيلوبور” لكونه يوفر خيارا على المدى القريب لتوفير كيلواطات من الطاقة لمهمات كانت في السابق مقيدة باستعمال قدر أقل من ذلك بكثير. لكن قبل كل شيء يعتبر برنامجنا التجريبي بداية الطريق نحو تحقيق هذا الهدف”.

المصدر: نيو أتلاس