فلسطين لم تكن فارغة قبل النكبة، وإنما كانت مركزًا للمثقفين والفنانين، وقراها ومدنها مليئة بالجمال والأمل ومأهولة بمجتمعات يدبّ فيها النشاط، وشهدت بالفعل مسارات تحضُّر وتمدُّن قوية كانت ستقود فلسطين في مسار آخر، لولا التأثير المدمر الذي أحدثه تأسيس “إسرائيل” عام 1948، وما تلا ذلك من نتائج كارثية حتى يومنا هذا.

ومع التطهير العرقي وتدمير نسيج المجتمع الفلسطيني خلال النكبة، كان الاحتلال يحاول طمس هوية البلاد وتاريخها يما يناسب سرديته ومخططاته الاستيطانية على الأرض، فقاد حملة منهجية لإبادة وسرقة ممتلكات وتراث الفلسطينيين، وظلت الإبادة الثقافية مهمّشة في الرواية الفلسطينية، بسبب الخسائر البشرية الهائلة، إذ يُنظر عادةً إلى الجرائم الثقافية على أنها أمر ثانوي ينزوي في الهامش، خاصةً في سياق التطهير العرقي.

سرقة الكتب والمكتبات

تعرضت الثقافة الفلسطينية لنكبة شديدة خلال لحظات التهجير، إذ استولى الاحتلال على الأرشيفات والمخطوطات والسجلّات والمحفوظات الفلسطينية، وسرق جميع مجموعات المكتبات العامة والشخصية والمدرسية في أنحاء فلسطين، محاولًا خلق واقع جديد يسند الادّعاءات الصهيونية لمحو الحق الفلسطيني وإزالة آثار شعبه وتاريخه.

يوثّق فيلم “السطو الكبير على الكتب” سرقة عشرات الآلاف من الكتب والمخطوطات الفلسطينية، ومصادرة الأرشيف الأدبي الفلسطيني، بجانب الاستيلاء على الأصول الثقافية لكبار العائلات الفلسطينية على يد مسؤولين يهود خلال حرب 1948.

سرق الاحتلال ما لا يقلّ عن 30 ألف كتاب في القدس الغربية وحدها، حيث دخل أمناء المكتبات الصهاينة بيوت الفلسطينيين المهجورة، وأفرغوا مكتبات بأكملها في صناديق ثم حملوها على الشاحنات، ونُقلت هذه الكتب والوثائق المسروقة إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية التابعة للجامعة العبرية في القدس، وفجأة أصبحت المكتبة الإسرائيلية الناشئة تحتوي على عشرات الآلاف من الكتب المسروقة، والتي تعود إلى الفلسطينيين.

الكثير من هذه الكتب الفريدة كانت مملوكة لعائلات وشخصيات فلسطينية نخبوية ومتعلمة، مثل خليل السكاكيني وعائلة النشاشيبي، والعديد من المؤلفين والعلماء الفلسطينيين المشهورين تحدّثوا بمرارة عن سرقة مكتباتهم، والتي لها أهمية تاريخية لا يمكن تعويضها، مثل نُسخ القرآن والحديث القديمة والمكتوبة بخطّ اليد، بجانب الكتب الدبلوماسية والوثائق، وأمّهات المصادر المعرفية.

في كتابه “بطاقة ملكية: تاريخ من النهب والاستيلاء في المكتبة الإسرائيلية”، يورد المؤرّخ الإسرائيلي غيش عميت اقتباسًا مؤثرًا من مذكرات خليل السكاكيني التي سرقها الاحتلال، وهو شاعر وسياسي وأحد أبرز المعلمين واللغويين والمؤلفين الفلسطينيين، أسّس المدرسة الدستورية بالقدس، ثم هُجّر من منزله في حي القطمون يوم 30 أبريل/ نيسان 1948، وكانت مكتبته من بين الكتب التي سرقها الاحتلال وما زالت موجودة في مجموعة المكتبة الوطنية الإسرائيلية.

كتبَ السكاكيني واصفًا الفراق القسري عن مكتبته، ومتسائلًا عمّا إذا كانت ممتلكاته الثمينة قد نُهبت أو أُحرقت: “الوداع يا مكتبتي يا دار الحكمة يا رواق الفلسفة، يا معهد العلم يا ندوة الأدب، الوداع يا كتبي النفيسة القيّمة المختارة… يعزّ عليّ أن أُحرم منك وقد كنت غذائي الروحي وكنت ولا أزال شرهًا إلى هذا الغذاء، لقد كنت ألازمك في ليلي ونهاري، ولم يزرني أحد في الليل أو النهار إلا وجدني منكبًّا على كتبي”.

تتذكر الناشطة والمؤلفة الفلسطينية غادة الكرمي، والتي عاشت في القدس حتى عام 1948، أن والدها كان قارئًا نهمًا ولديه مكتبة شخصية أثارت إعجاب كل من رآها، وتقول غادة: “كانت عائلتي جزءًا من النخبة المتعلمة، والتي لديها الكثير من الكتب”، وعندما اضطرت غادة مع عائلتها المقدسية ترك منزلهما عام 1948، سرق الصهاينة بيت ومكتبة عائلتها بالكامل، وإلى اليوم ما زال البيت والمكتبة بيد الاحتلال.

ولاحقًا اكتشفت رشا البرغوثي أن مكتبة جدّها المرحوم عمر صالح البرغوثي، أحد قادة المقاومة الفلسطينية الذين شاركوا في الحركة الوطنية ضد الاحتلال البريطاني، نهبها الاحتلال من منزله في القدس إبّان النكبة، ونُقلت إلى مكتبة “إسرائيل” الوطنية، وهناك عثرت رشا على كتب جدّها، ومنها مذكراته التي سجّل فيها تفاصيل الحياة السياسية والثقافية في القدس قبل الاحتلال، وهو اكتشاف يثير دموعها كلما قرأت تلك المذكرات.

وفي دراسته “جمع المكتبات الفلسطينية من غربي القدس في حرب 1948″، يروي غيش عميت كيف اضطرت عائلة الدكتور كنعان ترك بيتها في حي المصرارة يوم 9 مايو/ أيار 1948 وذهبت إلى القدس الشرقية، وسكنت فيها قرابة العامَين ونصف.

وحسب شهادة ليلى ابنة كنعان، فقد شاهدوا أثاث بيتهم يُحمل على شاحنات الاحتلال، وتعقب ليلى: “كنا شاهدين على النهب الذي أُجري في البيت، والذي شمل أيضًا المكتبة الرائعة التي لا تقدَّر بثمن، والمخطوطات التي أشرفت عليها أمي بحرص شديد”.

تكررت مشاهد سرقة الكتب والمكتبات في جميع أنحاء المدن الفلسطينية الأخرى، مثل حيفا ويافا وطبريا واللد والرملة وعكا وصفد والمجدل وبئر السبع وأماكن أخرى، وتشير التقديرات إلى أن لصوص الصهاينة سرقوا من تلك المدن ما يقرب من 40 ألفًا إلى 50 ألف كتاب.

وفي حين أن الكتب التي سرقها الاحتلال كانت تحمل أسماء أصحابها الفلسطينيين، إلا أن الصهاينة شطبوا أسماء المالكين الأصليين من آلاف الكتب والوثائق الفلسطينية التي نُهبت من بيوت ومكتبات الفلسطينيين خلال النكبة، واستبدلوها بالأحرف الأولى “AP” والتي تعني “Abandoned Property” أو أملاك متروكة، بدلًا من أسماء المالكين الأصليين.

وتظهر هذه التسمية حتى يومنا هذا على أغلفة الكتب المسروقة، لكن رغم ذلك لا تزال بعض هذه الكتب تحمل علامات تدلّ على أصحابها الأصليين.

وبالتالي أصبح من الصعب تتبُّع ومعرفة أصحاب هذه الكتب المنهوبة التي أصبحت بلا مالك، ولا يزال الاحتلال يسيطر على آلاف الكتب والوثائق الفلسطينية المصادرة من المنازل الفلسطينية في خزائنه، ولا يسمح لأصحابها منذ ذلك الحين باستعادة ممتلكاتهم، حيث يقول المؤرخ الإسرائيلي ألويس برونر: “لقد أصبحت الكتب الفلسطينية المنهوبة كتبنا، لكني أعتقد أن هذه الكتب تمثل فقدان التراث الثقافي الفلسطيني”.

يوضح العديد من الباحثين أن نهب الكتب الفلسطينية أثناء النكبة لم يكن نتيجة للحرب، حيث تعتبر غادة الكرمي أن سرقة الكتب الفلسطينية وجه من وجوه الإبادة التي لا تزال مجهولة إلى حدّ كبير، وبحسب غادة الأمر المروع في سرقة الكتب الفلسطينية هي أنها تشبه القول: “لقد اقتلعناكم من بيوتكم وأرضكم ومنعناكم من العودة، وسرقنا أيضًا كل تراثكم الفكري والثقافي”.

أما المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي يضع سرقة الكتب الفلسطينية في سياق تاريخي وثقافي أكبر، إذ يرى أن تدمير المراكز الثقافية الفلسطينية ونهب وسرقة كتب الفلسطينيين لا تختلف عن الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، ويجادل بأن سرقة الكتب الفلسطينية إبّان النكبة كانت بهدف هزيمة الرواية الفلسطينية، ومحو وجود الفلسطينيين من التاريخ والجغرافيا.

ويحدد بابي مجموعتَين من لصوص الكتب خلال فترة النكبة، الأولى اللصوص الذين تصرفوا بمفردهم وأخذوا الكتب والوثائق إلى منازلهم، والمجموعة الثانية هي “اللصوص الأكاديميون” الذين عملوا مباشرة بأمر الاحتلال.

شارك الأكاديميون بالجامعة العبرية وأمناء المكتبات الإسرائيلية في سرقة الكتب الفلسطينية بشكل منهجي، ونسّقوا مع قوات الاحتلال للاستيلاء على المكتبات وجمع الكتب من البيوت، مثلما أوضح غيش عميت في كتابه “بطاقة ملكية: تاريخ من النهب والاستيلاء في المكتبة الإسرائيلية”.

لكن اللافت أن نخبة الصهاينة في الجامعات اعتبرت سرقة الممتلكات والكتب من المنازل التي هجّروا سكانها جهدًا وطنيًّا وعملًا أخلاقيًّا، فعلى سبيل المثال عبّر إلياهو أشتور، أحد أساتذة التاريخ في الجامعة العبرية، عن رأيه في نهب الكتب الفلسطينية، قائلًا:

“إن الجامعة العبرية أنقذت هذه الكتب، وليس ذلك لأنها جمعتها من بيوت أصحابها وحافظت عليها من التلف، بل لأنها أخرجتها من ملكية أصحابها الفلسطينيين الذين لم يكن في وسعهم استيعاب مضامينها، ونقلتها إلى الذين يعرفون الاستفادة منها لمصلحة العلم والإنسانية”.

وبعد أن خضعت كتب ومكتبات الفلسطينيين لعملية تصنيف وتسجيل وفحص لمضامينها، رأى الصهاينة أن هناك كتبًا لا قيمة لها كبعض الكتب المدرسية، فتمّ بيعها لاحقًا للفلسطينيين، ويعقّب برونر: “تصور أن تبيع الكتب إلى الشعب الذي سرقتها منه”، بينما عرض الصهاينة كتبًا فلسطينية أخرى للبيع العلني في مزادات، كذلك طحنَ الاحتلال ما يزيد على 26 ألف كتاب وأعاد تدويرها كورق، لأنه اعتبرها كتبًا تحريضية.

جدير بالذكر أن سرقة وإبادة كتب الفلسطينيين إبّان نكبة 1948 أدّت إلى الموت المبكر للحركة الأدبية والثقافية الفلسطينية، والتي كانت في أوج قوتها قبل النكبة، حيث نهب الكثير من الكتب والمخطوطات الفلسطينية في النكبة، واليوم ليس لدى الفلسطينيين سوى عدد قليل من كتب أجدادهم.

العبرنة والصهينة: كيف غيّر الاحتلال هوية المدن والقرى الفلسطينية؟

- “من لم يعش فلسطين قبل 1948 ووُلد في فضاء محدود ومجزّء لم يستشعر الخسارة”، الكاتب رائف زريق.

شنَّ الصهاينة حربًا شرسة على المدن الفلسطينية، تهويد بشكل كامل ومحو أي أثر لمعالم وملامح المدينة الفلسطينية القديمة، دمّروا المؤسسات الدينية والمقاهي الأدبية ودور السينما والصحف والكثير من المؤسسات الثقافية أثناء النكبة، كما حوّلوا الكثير من المدارس والمباني الأثرية لخدمة المشروع الصهيوني، وحتى العديد من المساجد حوّلها الاحتلال إلى خمارات ومطاعم ومتاحف، بل شواهد القبور لم تسلم أيضًا من هذه الإبادة.

واستمرارًا لعملية تهويد المدن الفلسطينية، شكّل الاحتلال لجان مخصوصة لطمس كل مساحات الذاكرة، كأسماء الأماكن والشوارع والحواري والمدن والقرى الفلسطينية المهجّرة والمدمرة، والجبال والأودية والوديان والأنهار، والمدارس التي شيّدها الفلسطينيون، واستبدالها بأسماء تلمودية ورموز ومحاربين صهاينة، حيث غيّر الاحتلال أسماء أكثر من 7 آلاف موقع لتتوافق مع سردية “ليس ثمة أثر يدل على أن شعبًا غيرنا عاش هنا”.

وحسب الباحث أنطوان شلحت، فأكثر شيء يبرهن على الوجود الحضاري والمادي للشعب الفلسطيني هو المدينة الفلسطينية، ولذا أباد الاحتلال هويتها وأعاد هندسة هذه المدن والقرى، كما بنى متاحف ومعالم صهيونية في محاولة متعمّدة للحصول على شرعية سياسية وتاريخية وثقافية، مقابل تقليل كل ذكرى لتاريخ ووجود الفلسطينيين، وحسب تقديرات مركز المعمار الفلسطيني، محى الاحتلال نحو 70 ألف معلم تاريخي.

كما استولى الصهاينة على المباني الفلسطينية القديمة ليعيشوا ويعبدوا الله فيها، في الوقت الذي لا يزال آلاف الفلسطينيين المطرودين، والذين ينبغي أن يعيشوا في أملاكهم وأراضيهم، مجبورين على العيش في مخيمات اللاجئين في ظلّ أسوأ الظروف.

ومن أجل خلق حقائق ديموغرافية جديدة على الأرض واستيعاب الأعداد الكبيرة من اليهود، قام الصهاينة بتوطين المهاجرين اليهود في البيوت والمساكن الفلسطينية التي وصفوها بـ”أملاك الغائبين”، في الوقت نفسه الذي مُنعت فيه العائلات الفلسطينية من العودة إلى منازلها التي تمّ نهبها أولًا.

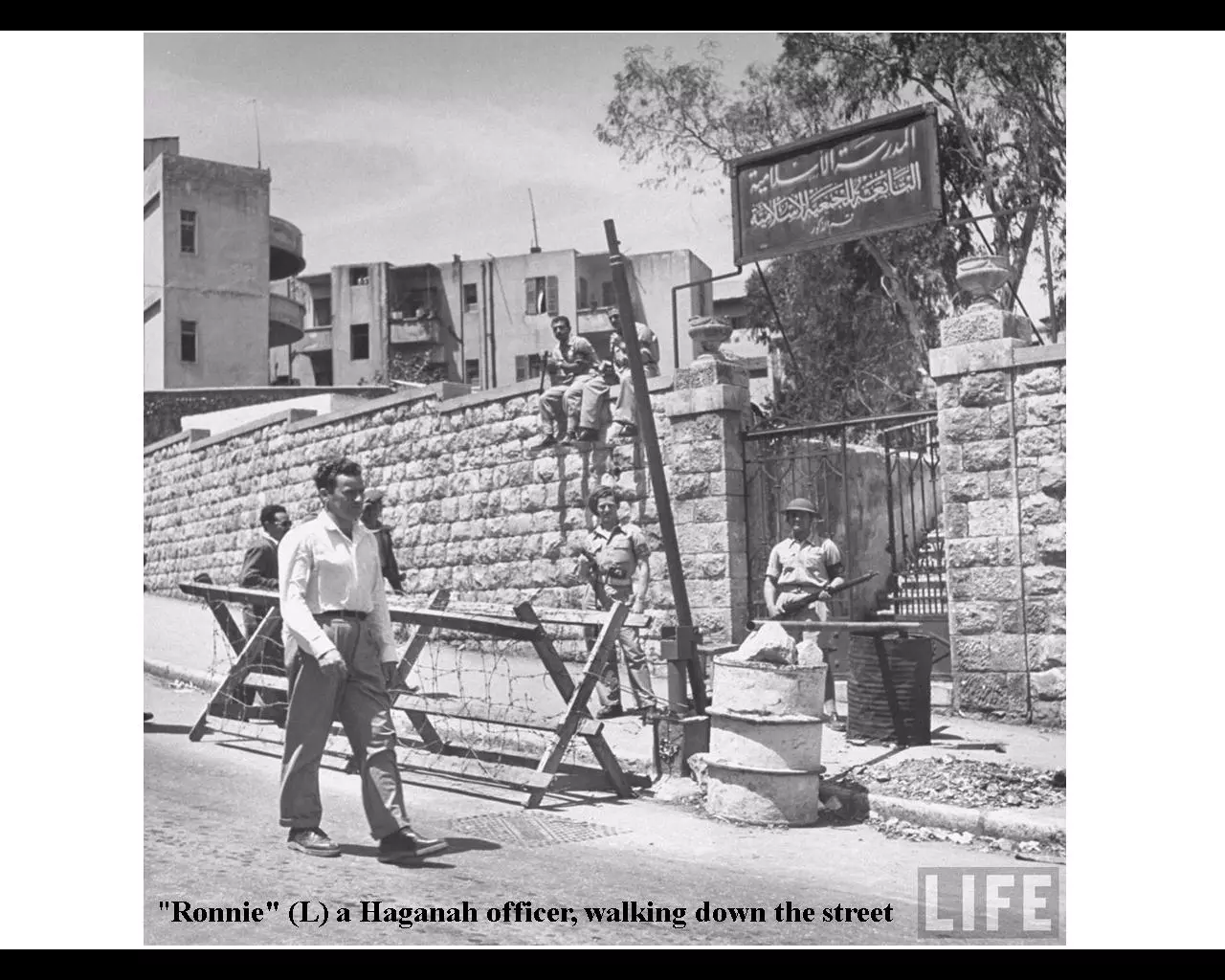

وبعد اكتمال عملية اجتثاث المدن الرئيسية، خضعت مئات القرى الفلسطينية بكل مقوماتها وتراثها الشعبي لعملية تفكيك وعبرنة شرسة، طمست هوية القرى وأُسقطت من الذاكرة الجماعية، لإضفاء الطابع العبري عليها وتكريس المزاعم الصهيونية بأن القرى الفلسطينية ليس لديها وجود مادي وتراث ثقافي، ويقول المؤرّخ والمقاتل الإسرائيلي القديم في الهاغاناه مردخاي بارأون: ”إن القصة التي يكررها الفلسطينيون كثيرًا من أن 400 قرية طُمست هويتها هي قصة حقيقية”.

وبعد أن تمّ الحفاظ عليها لعدة قرون، هدمت جرافات الاحتلال 531 قرية ومدينة فلسطينية فريدة من نوعها خلال النكبة، ما أدّى إلى محو كامل للتراث الثقافي والديني والتاريخي الذي تركته هذه المناطق، بجانب معظم جوانب الحياة المادية من منازل أثاث وممتلكات شخصية وصور ووثائق وما إلى ذلك، فضلًا عن القضاء على التقاليد الاجتماعية والثقافية المهمة التي وحّدت الفلسطينيين.

وبحسب المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي، فبعد أن اُحتلت القرى والأحياء العربية في فلسطين عام 1948، قررت “دولة إسرائيل” الجديدة محو الطابع العربي من هذه الأماكن، ونفّذن أمرَين رئيسيَّين، أحدهما كان زراعة القرى بمئات الآلاف من الأشجار الأوروبية، مثل شجر الصنوبر كي تعطي نكهة أوروبية، والتي أملوا في أن تطمس تمامًا أي ذكرى لوجود قرى فلسطينية.

وكان الآخر بناء مستعمرة يهودية على القرية فورًا، وتسميتها في كثير من الأحيان باسم عبري للقول إن هذا كان في الأصل مكانًا يهوديًّا قد هُجّر سكانه من قبل الرومان، ويجري الآن توطينه وإعادته إلى أصحابه الشرعيين.

وفي محاضرة ألقاها وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه دايان في 4 نيسان/ أبريل 1969 في التخنيون، معهد التكنولوجيا الإسرائيلي في حيفا، قال: “لقد أُقيمت القرى اليهودية مكان القرى العربية، أنتم لا تعرفون حتى أسماء هذه القرى العربية وأنا لا ألومكم، لأن كتب الجغرافيا لم تعد موجودة، وليست كتب الجغرافيا هي وحدها التي لم تعد موجودة، بل القرى العربية نفسها زالت أيضًا. فقد قامت نهلال في موضع معلول، وكيبوتس غفات في موضع جباتا، وكيبوتس ساريد في موضع خنيفس، وكفار يهوشع في موضع تل الشومان، وما من موضع بُني في هذا البلد إلا وكان فيه أصلًا سكان عرب”.

التشجير

بين عشية وضحاها مُحي الواقع من على وجه الأرض، اختفت دولة وشعبها من الخرائط والقواميس، وفقد الفلسطينيون سجلّاتهم العائلية وأعمالهم الفنية، وتراثهم المادي الذي لا يمكن تعويضه، وأصبحت المدن والقرى الفلسطينية العريقة مستوطنات جديدة وأماكن ترفيهية ومساحات خضراء، بل حتى مواقف للسيارات، فضلًا عن إقامة مئات النصب التذكارية الحجرية والخرسانية والمعدنية، ورغم ذلك ما زال هناك بقايا قليلة من ماضي فلسطين، والذي يظهر أن هذا البلد وأهله تعرّضا لمحو شرس من الخريطة.

النهب الجماعي: سرقة ممتلكات الفلسطينيين

“اتضح أن معظم اليهود لصوص، أقول هذا متعمدًا وببساطة، لأن هذه هي الحقيقة”، بن غوريون.

في حرب عام 1948 أغلق العديد من الفلسطينيين بيوتهم المليئة بالممتلكات والذكريات، وتركوا خلفهم أملاكًا كثيرة تشتمل على تراثهم التاريخي الذي يشهد على قرون من تاريخهم وحياتهم الاجتماعية، بجانب مصانعهم وتجارتهم ومقتنياتهم ومحلاتهم وحسابات بنوكهم.

لقد تمّ تهجيرهم على عجل، ولم يأخذوا أي شيء معهم للأسف، كانوا على يقين من أنهم سيعودون بعد وقت قصير، ورأى آخرون أن الجيوش العربية ستحميهم وتعيدهم إلى ديارهم، لذا أخذوا معهم مفاتيحهم فقط عندما أُجبروا على الذهاب بعيدًا عن القصف والمجازر، وأصبح المفتاح منذ ذلك الحين رمز العودة.

لكن بمجرد إخلاء الأحياء الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، قامت القوات والمدنيين الصهاينة على حدّ سواء بأعمال نهب واسعة النطاق لمنازل الفلسطينيين، والتي استمرت لعدة شهور، وحسب المؤرخ الإسرائيلي آدم راز كانت عمليات النهب والسلب متفشّية للغاية في جميع أنحاء فلسطين، وانتشرت كالنار في الهشيم بين الصهاينة في الأشهر الأولى التي أعقبت تهجير الفلسطينيين.

لقد هرع الرجال والنساء والمسنين والأطفال الإسرائيليين كالفئران، لسرقة المتاجر وعشرات الآلاف من البيوت والمصانع الفلسطينية في مختلف المدن، وأفرغوها من كل شيء، لدرجة أن النهب والسرقة أصبحا ظاهرة عامة.

وشملت السرقات الشبابيك والأبواب، والسجاد وبلاط الأرضية، والمعدّات الميكانيكية، والمواشي والمراعي والمحاصيل الزراعية، بجانب الصور الفوتوغرافية والمنتجات الحرفية والكتب، والملابس ومجوهرات، وأثاث وأوانٍ فضية ومصابيح وأجهزة كهربائية وسيارات، وحتى المساجد والأسواق لم تسلم من عملية النهب.

وفي سبتمبر/ أيلول 1949، كتب الزعيم الصهيوني موشي سميلنسكي في “هاآرتس”: “يتضح أن الإرث الذي وُهب لدولتنا القرى الـ 440 المهجورة كان كبيرًا، 2.5 مليون دونم زراعية، ومن بينها مناطق هائلة للمحاصيل، و150 ألف دونم من الزيتون، و90 ألف دونم من البيارات، و20 ألف دونم من كروم العنب، وآلاف الدونمات من أشجار الفواكه المختلفة”.

مكملًا: “كيف تعامل الجمهور مع هذا الإرث؟ حالة هستيريا وهيجان سيطرت على كل السكان، مجموعات وكيبوتسات، رجال ونساء وأطفال، الجميع انقضّ على الغنيمة، أبواب، شبابيك، عتبات الأبواب، لبنات قرميد، بلاط، خردوات، وقطع سيارات، وألحقوا الدمار بالبيوت الجيدة وأتلفوا السيارات”.

وعن ظاهرة السرقة التي اجتاحت الصهاينة، كتب موشيه سالومون، قائد الوحدة العسكرية الصهيونية في القدس عام 1948: “انجرفنا جميعًا من أرفع القادة إلى أصغر الجنود لنهب كل منزل، بعضنا عثر على طعام، وعثر آخرون على ممتلكات ثمينة، أصابتني حالة الهوس أنا كذلك، وبالكاد تمكّنت من السيطرة على نفسي. لقد استولى على الجميع الرغبة في الاستيلاء على الغنائم”.

كذلك وصف أحد كبار الإداريين في الجامعة العبرية في القدس، ديفيد فيرنر، ما رآه في عام 1948، فقال: “عندما تمرّ في شوارع رحافيا، ترى في كل مكان كبار السن والشباب والأطفال العائدين من القطمون والأحياء الأخرى، وهم يحملون أكياسًا مليئة بأشياء مسروقة وغنائم متنوعة، كالثلاجات والساعات والكتب والملابس، يا له من عار جلبه علينا اللصوص اليهود، وأي انهيار أخلاقي جلبوه علينا”.

والواقع أن مؤسسات الاحتلال نفسها نظّمت عملية نهب وسرقة الممتلكات في المدن والقرى التي تم تهجير سكانها بالكامل، وأُنشئت مخازن خصيصًا لهذه الغاية، وبدأت في بيع الأثاث والملابس المكدّسة في مستودعات التخزين لليهود القادمين بأسعار رخيصة، كما تمّ نقل العديد من الأملاك إلى مرافق التخزين الصهيونية.

ويوضح آدم راز أن النهب كان متعمدًا وسياسيًّا لإفراغ البلاد من سكانها، ومنع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم، وحسب راز حدث النهب على مرأى ومسمع من الزعماء اليهود، ولم يكن مجرد نوع من الفوضى، فسلطات الاحتلال سمحت بمواصلة أعمال النهب دون تدخّل، كذلك تقول شاهدة عيان ومقاتلة الهاغاناه هافا كيلر: “لم يرفض أي كيبوتس (مجتمع يهودي) أخذ أراضي وممتلكات الفلسطينيين، ولا كيبوتس واحد، كان الجميع سعداء جدًّا بالسرقة”.

وحتى الفلسطينيين الذين تمّ تهجيرهم حين كانوا يعبرون نقاط التفتيش الصهيونية، كان الجنود يفتشونهم ويسرقون الأشياء الثمينة التي كانت معهم، وعلى رأسها الذهب، ويتذكر جندي صهيوني شارك بنفسه في هذه السرقات على نقاط التفتيش في اللد والرملة، قائلًا: “عندما رأيت الناس يمرّون عبر نقاط التفتيش التي كُلّفنا بحراستها، فتشناهم بحثًا عن الأشياء الثمينة، لقد فعلنا الشيء نفسه الذي فعله العالم بنا كيهود”.

ورث الصهاينة بالغصب أملاك الفلسطينيين وأحيائهم ومنازلهم الفخمة التي تمّ بناؤها في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، بما في ذلك البنية التحتية للنقل والمراكز التجارية، والمصانع والمشاريع والبنوك والمزارع، ودور السينما والمسارح، والمتاجر والورش، والمستشفيات والمساجد والمدارس، ومحطات القطارات والأسواق التي شيّدها الفلسطينيون قبل عام 1948، وغيرها من المباني العامة والحدائق والمرافق.

كل ذلك تحول إلى حيازة الدولة الناشئة، وهو ما أهّل “إسرائيل” في بداية عهدها لأن يكون لديها اقتصاد ثابت وقوي مبني على سرقات واقتصاد مجتمع فلسطيني مزدهر، بجانب الاستيلاء على البنية التحتية الشاملة التي خلّفها الفلسطينيون جراء النكبة، وعلى حدّ تعبير أحد الفلسطينيين الذين عاشوا النكبة: “احتلوها مفروشة”.

ولإضفاء الشرعية على سرقة الممتلكات الفلسطينية، أصدر الاحتلال لجانًا وسلسلة من القوانين تهدف إلى إلغاء أحقية مئات الآلاف من الفلسطينيين بوطنهم وشرعنة سرقة ممتلكاتهم، مثل قانون أملاك الغائبين.

ومن اللافت أن الاحتلال قام بتشريع أكثر من 25 قانونًا لمصادرة الأراضي فقط، وإلى اليوم تعرض وكالات العقارات الإسرائيلية المنازل الفلسطينية المسروقة بمئات الآلاف من الدولارات.

واستنادًا إلى أكثر من 30 أرشيفًا من أرشيفات الاحتلال، وثّق المؤرخ الإسرائيلي آدام راز قيام المستوطنين، جنودًا ومدنيين، بنهب منازل الفلسطينيين المهجّرين أثناء حرب 1948. وحسب راز فقد استمرت عمليات نهب البيوت حتى عام 1950. ورغم توثيق هذه السرقات، ما زال التعميم عليها من قبل المؤسسات السياسية والإعلامية والأكاديمية البارزة في الغرب، بجانب التستُّر على الإبادة الثقافية بشكل عام.

واللافت أيضًا أن الاحتلال تحرك بسرعة كبيرة للاستيلاء على الأصول المالية للفلسطينيين المهجّرين، ففي 12 يونيو/ حزيران 1948، أي بعد أقل من شهر من انتهاء الانتداب البريطاني وإعلان دولة الاحتلال، وبعد يوم واحد فقط من دخول وقف إطلاق النار الأول حيز التنفيذ في 11 يونيو/ حزيران، أصدرت حكومة “إسرائيل” مرسومًا بتجميد الحسابات المصرفية للفلسطينيين، وأمرت أكبر بنكَين في البلاد، باركليز والبنك العثماني، بتسليم الأموال الفلسطينية.

وبنهاية ديسمبر/ كانون الأول 1948، أطاع كل بنك يعمل فيما أصبح يعرَف باسم “إسرائيل” الأمر، ولم يتمكن أصحاب الحسابات المصرفية الفلسطينية من رؤية أموالهم مرة أخرى، علاوة على ذلك لم يعد للجنيه الفلسطيني وجودًا دون تحديد ما الذي سيحلّ محله، وهو العملة القانونية الوحيدة في البلاد منذ عام 1922، ونتيجة لذلك لا يمكن تحويل الجنيه الفلسطيني إلى أي عملة أجنبية أخرى.

وبالتالي، عقب إنشاء الكيان الصهيوني، أصبح جميع الفلسطينيين بلا مأوى وفقراء أيضًا، لم يتمكنوا من الوصول إلى تراثهم وأملاكهم وأموالهم والأشياء الثمينة التي أودعوها في بنوكهم لحفظها، بل لم يتمكنوا أيضًا من استخدام أي أموال نقدية حملوها معهم.

في المجمل، النكبة لم تكن فقط في تهجير الفلسطينيين، لكن أيضًا في إبادة تراثهم وطمس هوية مدنهم وقراهم وسرقة ممتلكاتهم، فشرط الاستيطان الصهيوني لا ينطوي فقط على استبدال شعب بشعب ومصادرة الأراضي.

أدرك الصهاينة أن مشكلتهم مع الرواية، وأن هذا التراث والمدن تقف في وجه التاريخ الصهيوني، ولذا في ضربة قوية ومباغتة دمّر الاحتلال التراث الثقافي الفلسطيني، ومحى تاريخ المدن والقرى، واستولى على ممتلكات المهجّرين في نكبة 1948، ورغم حيوية الحياة الأدبية والثقافية الفلسطينية قبل عام 1948 فقد تأثّرت تأثرًا عميقًا بعد النكبة.

إن مجزرة التراث الفلسطيني وصور الخسارة والدمار التي ألحقها الاحتلال بتراث فلسطين فادحة للغاية، ومن المهم أن نتذكر أنه حتى الانتفاضة الأولى كانت قدرة الفلسطينيين على إنتاج الأفلام بشكل مستقل معدومة، في حين أنهم قبل النكبة أنتجوا العديد من الأفلام، وهذا مجرد حلقة صغيرة في مسلسل الإبادة الكبير.