هجّر الاحتلال مدن حيفا ويافا وصفد وطبرية من سكانها، واقتلع أكثر من 750 ألف فلسطيني من منازلهم وأراضيهم وأجبرهم على العيش غرباء بعيدًا عن مدنهم وقراهم التي دمّرها، ويشكّل هؤلاء المهجرون أكثر من 80% من الفلسطينيين، ثم بعد إبرام اتفاقيات الهدنة ورسم الحدود، وعندما تبيّن أن الجيوش العربية غير قادرة على إنقاذ فلسطين، أدرك الفلسطينيون حجم الكارثة، وبقيت أقلية من المنكوبين في مدنها المحتلة بشمال فلسطين عام 1948، خاصة في الناصرة وضواحيها والجليل الغربي.

ويقدر المؤرخون عدد الذين تمكنوا من البقاء في الأراضي المحتلة ما بين 120 ألفًا و160 ألف فلسطيني، ونزح منهم داخليًا ما بين 30 ألفًا و40 ألف شخص. وهؤلاء الباقون بعد أن كانوا جزءًا عضويًا من الشعب الفلسطيني، عزلتهم النكبة عن شعبهم وعن العالم العربي، وفقدوا الدعم الاجتماعي الذي كان يأتي من رفاقهم الفلسطينيين والدول العربية، وعاشوا الواقع الديموغرافي الجديد بعد النكبة، والذي جعلهم أقلية مقهورة ومشتّتة تحت سيطرة الأغلبية اليهودية.

وإذا كانت الحرب مع الجيوش العربية توقفت عند نهاية عام 1948، فإن الحرب لم تتوقف مع الفلسطينيين الذين بقوا في ما سُمّي بـ”إسرائيل”، ووفقًا للأكاديمي الفلسطيني الدكتور رائف زريق، فإن العائلات الفلسطينية القليلة التي بقيت بعد عام 1948 أُجبرت على العيش في مناطق مسيّجة بالأسلاك الشائكة، مع حراس مسلحين يمنعون أي شخص من الخروج أو الدخول، مثل معسكرات الاعتقال.

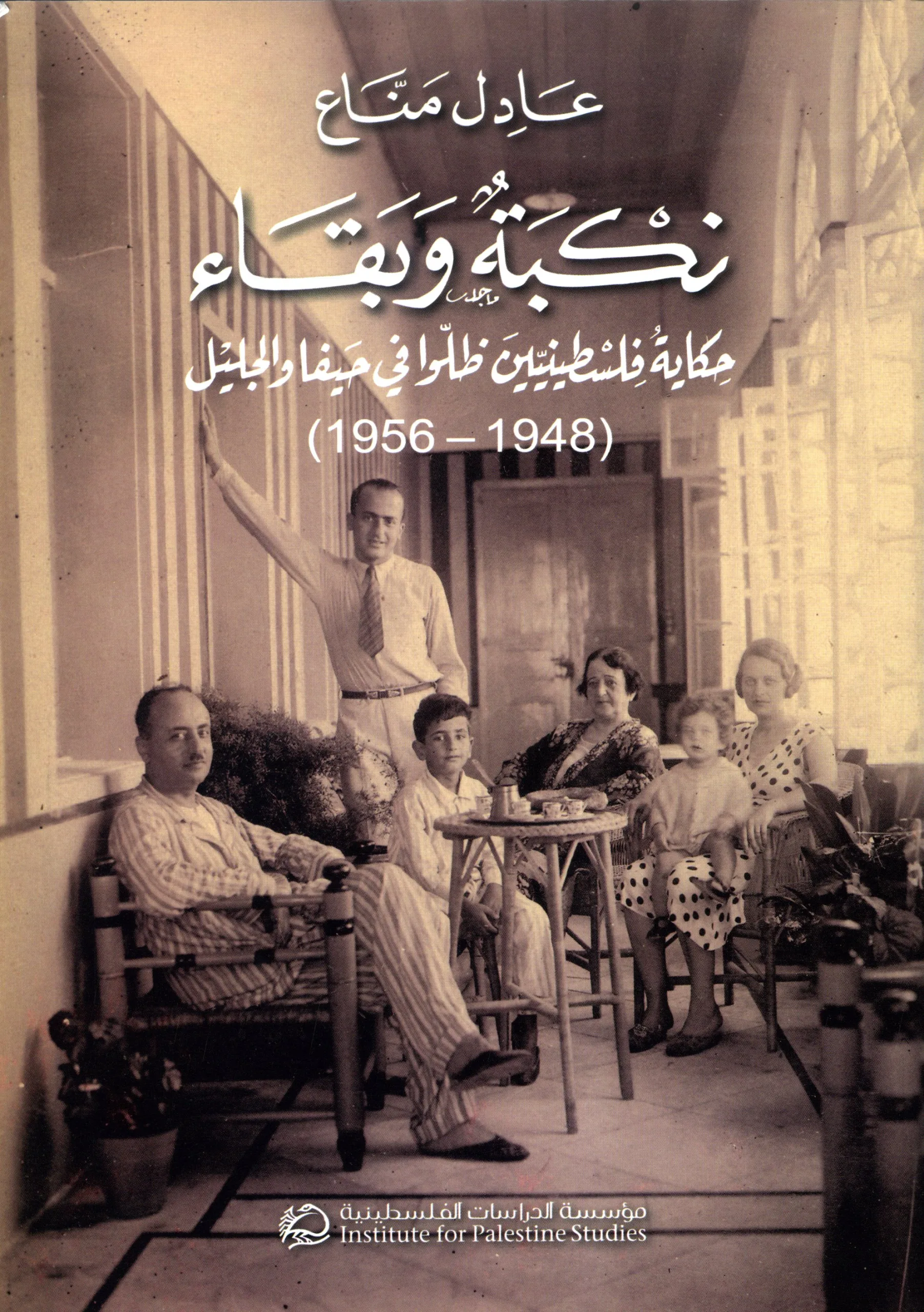

كذلك في كتابه “نكبة وبقاء” يشير المؤرخ عادل منّاع إلى أن الاحتلال فتّت بقايا المجتمع الفلسطيني المتبقي داخل فلسطين المحتلة، من خلال عزل المجتمعات الفلسطينية عن بعضها في ما يشبه “الغيتوات”، بجانب إخضاعها للحكم العسكري وفرض رقابة عليها ونقل بعض السكان قسريًا إلى أماكن محددة.

كيف استطاع “فلسطينيو الداخل” البقاء في بيوتهم؟

استنادًا إلى وثائق عائلية وشهادات 120 شخصًا ممّن عايشوا فترة النكبة، بجانب الأرشيفات والمذكرات الفلسطينية، يروي مناع في كتابه “نكبة وبقاء”، والذي ضمّن فيه البُعد الشخصي لعائلته، قصص العديد من الأشخاص الذين عاصروا النكبة وتبعاتها، وتحملوا البقاء في قراهم ومدنهم في الجليل ومناطق أخرى رغم المجازر والتهجير.

ومن خلال إبراز 120 سردية شفوية تمثل شهادات تفصيلية للناجين الفلسطينيين من النكبة، تكشف رواية عادل مناع أن هؤلاء الفلسطينيين عانوا من صدمة النكبة وتبعاتها لفترة طويلة، ومن ظروف الحياة القاسية التي تعرضوا لها حتى بعد انتهاء الحرب، فقد تغلب عليهم الشعور بالعجز والخسارة والارتباك والخوف من الاقتلاع والتهجير، وكان عليهم أن يتكيفوا مع الواقع المأساوي، وينهضوا من تحت الرماد من جديد رغم خضوعهم للاحتلال.

ولعدة سنوات، كانت الحياة عبارة عن صراع يومي مستمر، وظل الخوف من التهجير راسخًا بين أولئك الذين بقوا على أرضهم وفي منازلهم، خصوصًا أنهم بين عشية وضحاها أصبحوا أقلية مقهورة، كما في يافا واللد والرملة وحيفا وعكا.

ويوضح مناع أن الذين بقوا في فلسطين المحتلة في أعقاب النكبة لم يكونوا جيلًا خاضعًا مطأطأ الرأس، ولم يكونوا جيلًا من الأبطال العظماء، إنما كان معظمهم من الجيل الذي صارع من أجل البقاء في منازلهم وأراضيهم، خاصة بعد أن شاهدوا بأمّ أعينهم الكارثة التي حلت بشعبهم، وعلموا أن الاحتلال منع بشتى الطرق والوسائل عودة المهجرين إلى منازلهم وأراضيهم.

بعض القرى لم يتم تهجير سكانها بسبب تكوينها العرقي والديني، فالأقليات الدينية حظيت بمعاملة خاصة وتحديدًا القرى الدرزية

ويناقش مناع استراتيجيات البقاء التي اتبعها هؤلاء الفلسطينيون لمقاومة التهجير، ومنها المماطلة وكسب الوقت وطلب المساعدة من جيرانهم الدروز، وتوظيف العلاقات الشخصية مع اليهود من أجل السماح لهم بالبقاء في قراهم، أو إعادة الممتلكات المصادرة، بجانب الاستئناف أمام المحاكم الإسرائيلية، لكن غالبية القضايا تمّ رفضها، أو تمّ تجاهل قرارات المحاكم من قبل الحكومة الإسرائيلية.

لكن من هؤلاء الناجون؟ وما هي الظروف والأسباب التي ساهمت في بقاء أقلية من الفلسطينيين وعدم تهجيرهم بعد احتلال مدنهم وقراهم، في حين عانت الغالبية من التهجير والمذابح؟ خصوصًا أن العديد من المؤرخين الإسرائيليين يصرّون على عدم حدوث تطهير عرقي أو نية مبيّتة لطرد الفلسطينيين بشكل جماعي، ولدعم ادعاءاتهم يستشهدون ببقاء قرابة 150 ألف فلسطيني.

لكن يرى كثير من الباحثين أن قصص أولئك الذين بقوا في الأراضي المحتلة إنما تؤكد على وجود سياسة ممنهجة من كبار المسؤولين الصهاينة لتهجير الفلسطينيين، ويعرض مناع الأسباب التي سمحت ببقاء أماكن ومجموعات معيّنة، وكيف تمكّن بعض الفلسطينيين من إحباط موجة التطهير العرقي واقتلاعهم من منازلهم وأراضيهم، مع فهم نوع الحياة التي عاشها هؤلاء الفلسطينيون في ذلك الوقت.

الدروز: الباقون الأوائل

إن الاستثناء من التهجير كان لأسباب وظروف خاصة، فبعض القرى لم يتم تهجير سكانها بسبب تكوينها العرقي والديني، فالأقليات الدينية حظيت بمعاملة خاصة، على سبيل المثال يشير مناع إلى أن الاحتلال تعامل مع الدروز بطريقة مختلفة تمامًا عن عامة السكان الفلسطينيين.

على عكس عشرات القرى المجاورة، لم يلحق بالدروز أي ضرر، ولم يتم تهجير سكان القرى الدرزية بسبب تعاون كبار الشخصيات الدرزية مع الاحتلال، ففي حين تم إخلاء غالبية القرى الواقعة على طول ساحل عكا بعد احتلالها في مايو/ أيار، بقيت جميع القرى الدرزية المجاورة على حالها.

ويشير مناع إلى إبرام اتفاق تعاون بين الدروز والاحتلال سُمّي بـ”تحالف الدم”، والذي بموجبه سمح الاحتلال لجميع السكان والقرى والبلدات الدرزية بالبقاء على حالها، مقابل انسحاب الدروز من المعركة ضد الصهاينة. ورغم أن دروز الجليل حاولوا البقاء على الحياد في مسرح الأحداث حتى ربيع عام 1948، يوضح مناع أن غريزة البقاء والخوف من الطرد دفعتهم إلى قبول اليد الإسرائيلية الممدودة إليهم.

وبموجب الاتفاق والتنسيق بين الدروز والاحتلال، قاتل العشرات من الشباب الدروز من أجل “إسرائيل” عام 1948. وبحسب مناع، فإن عددًا من الدروز كانوا في طليعة احتلال عكا عندما سقطت في 16 أيار/ مايو، وخرجوا من شارع إلى شارع يهتفون بالنصر.

وبهذه الطريقة اُستبعد أبناء هذه الطائفة من خطة التطهير العرقي للنكبة، وضمن زعماء الدروز بقاء أبناء طائفتهم في المنازل وعلى أراضيهم، وفي بعض الأحيان تمكّنوا من استخدام علاقاتهم الوثيقة مع الصهاينة لمساعدة جيرانهم المسلمين والمسيحيين على البقاء في منازلهم.

القرى المسيحية: الناصرة نموذجًا

أيضًا يوضح مناع أن القيادات الإسرائيلية تعاملت مع القرى المسيحية بحذر وبشكل أكثر تساهلًا، خوفًا من ردّات الفعل الدولية والكنائس الغربية، فقد اهتموا بردّات فعل الدول الغربية في أوروبا والولايات المتحدة، ولم يهتموا بالدول الإسلامية والعربية.

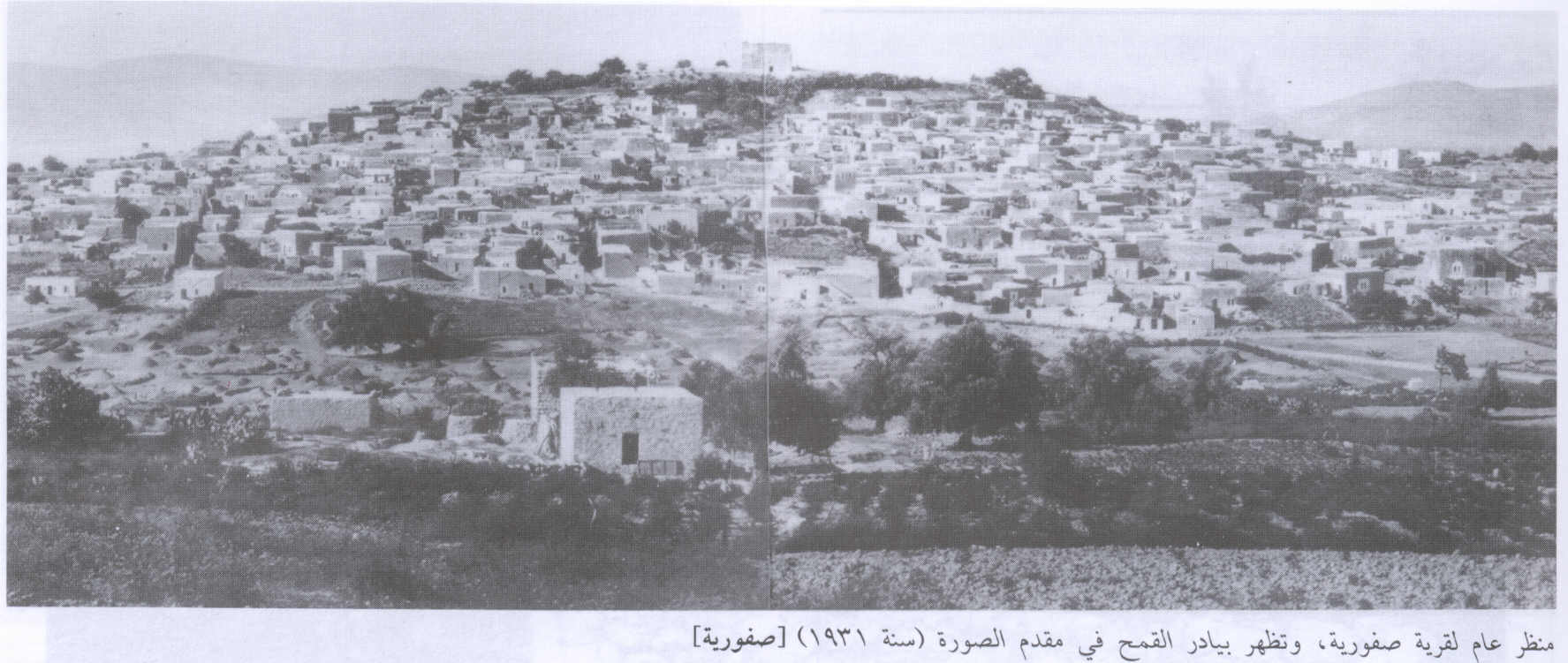

وعلى عكس طبريا وصفد وحيفا، كانت الناصرة بعيدة عن السهل الساحلي والمناطق الحدودية الاستراتيجية، ولذا أجّل الصهاينة احتلالها، ثم بعد سقوط شفا عمرو والقرى المجاورة، تقدم الجيش الإسرائيلي بسرعة باتجاه الشرق، وأصبحت صفورية في خطوط النار، وهي قرية كبيرة معروفة بمقاتليها الذين لم يستسلموا بسهولة، لكن التفوق العددي والعتاد الذي تمتع به الجيش الإسرائيلي جعل من المستحيل عليهم الصمود في وجه القصف العنيف.

وسرعان ما سقطت صفورية، وأدرك النقيب مدلول عباس، قائد وحدة جيش الإنقاذ العربي المتمركزة في الناصرة، أن عليه الانسحاب قبل عزل المدينة تمامًا عن الشمال، لكن قبل الانسحاب طلب من السكان البقاء في منازلهم وعدم الهجرة مهما حدث.

وبعد انسحاب جيش الإنقاذ العربي من الناصرة، تشاور رئيس بلدية الناصرة، يوسف الفاهوم، مع رؤساء الطوائف المسيحية ووجهاء المدينة صباح الجمعة 16 يوليو/ تموز، حول كيفية معالجة الوضع وإنقاذ المدينة.

ومن الواضح أن سكان الناصرة لم يتمكنوا من مواجهة الجيش الإسرائيلي أو منع سقوط المدينة، فبعد ظهر يوم 16 يوليو/ تموز، كان بن دنكلمان، قائد الكتيبة السابعة بجيش الاحتلال، احتل شمال مدينة الناصرة، وأرسل رسالة إلى رئيس البلدية ورؤساء الطوائف المسيحية ليوقعوا على اتفاق استسلام يحمي المدينة ومقدساتها.

وهكذا نجت معظم قرى الناصرة من التدمير والتهجير القسري، وكان بها مئات اللاجئين الفلسطينيين من طبريا وصفد وبيسان أغلبهم من المسيحيين، لكن رغم أن هناك عدة مدن وقرى استسلمت للاحتلال دون مقاومة، إلا أن الناصرة هي المدينة الوحيدة التي نجت من سرقة ودمار الاحتلال عام 1948، واحتفظت بسكانها وطابعها الفلسطيني.

هرب سكان 20 قرية في محيط الناصرة، إما أُجبروا على التهجير وإما خوفًا ممّا سيأتي، و4 قرى دمّرها الاحتلال هي معلول والمجيدل وصفورية وعيلوط، وظلت القرى الثلاث الأولى مهجورة، لكن سمح الاحتلال لسكان عيلوط وحدهم بالعودة إلى قريتهم.

وحسب ما يروي مناع، هناك عدة أسباب ساهمت في سلوك الصهاينة بالناصرة، والذي اختلف عمّا حدث في اللد والرملة ويافا وغيرها، وهو رفض السكان الانصياع لأوامر الطرد الصادرة عن ضباط الاحتلال، ومقاومة التهجير بطرق مختلفة.

والأهم كون الناصرة مدينة مقدسة للمسيحيين، إذ إن بن غوريون وغيره من زعماء الصهاينة كانوا يدركون الأهمية الدينية للناصرة بالنسبة إلى العالم المسيحي بشكل عام والفاتيكان بشكل خاص، لذا أصدر بن غوريون أمرًا عسكريًا بعدم المساس بالسكان والأماكن المسيحية بالناصرة، وقتل أي جندي يعتدي على المقدسات المسيحية.

أدى ذلك إلى معاملة السكان والأماكن المقدسة بالمدينة بشكل مختلف عن التكتيكات الإرهابية السائدة التي حدثت للسكان الفلسطينيين في حيفا ويافا والمدن الفلسطينية الأخرى، وكما أوضح مناع كان الاحتلال يسعى لتبييض صورته لدى الرأي العام الدولي، ولذا كان حذرًا في التعامل مع أبناء الطائفتَين المسيحية والدرزية لأسباب تتعلق بالسياسة الدولية.

استغلت السلطات السياسية هذه الحساسية بنجاح في الكثير من الأحيان، وفي كثير من الحالات عندما دخلت القوات الإسرائيلية القرى، كانت تفصل الناس حسب الدين، مسيحيين ومسلمين ودروز.

ومع اقتراب نهاية عام 1948، وعندما أكملت “إسرائيل” احتلال الجليل، كان معظم سكان قرى الشريط الحدودي قد طُردوا بطريقة أو بأخرى، إلا أن القرى المسيحية القليلة نجت من هذا المصير بسبب الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال.

كذلك صدرت أوامر من جيش الاحتلال بطرد سكان النبي روبين وتربيخا وسروح والمنصورة وإقرت وكفر برعم والجش، وتمّ بالفعل طرد سكان هذه القرى الإسلامية إلى لبنان، لكن مصير القرى المسيحية كان مختلفًا، فيذكر مناع أن وجهاء القرى المسيحية توجّهوا إلى قادة الاحتلال من أجل البقاء في قراهم.

وصحيح أن بعض القرى المسيحية تلقت معاملة مختلفة عن القرى الإسلامية، لكن يرى مناع أن الاحتلال لم يساوِ في المعاملة بين الدروز والمسيحيين، وبهذه الطريقة نجت بعض القرى الحدودية من مصير الاقتلاع الذي أصاب معظم القرى الحدودية في شرق الجليل الأعلى، وبقيت غالبية المسيحيين في قرية الجش، في حين اُقتلع معظم المسلمين وانضموا إلى عشرات الآلاف من اللاجئين في لبنان، وبالتالي تثبت هذه الأمثلة أن حالات التهجير لم تكن عفوية.

الفلسطينيون الباقون في الجليل

عشية تقسيم فلسطين في نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، كان عدد سكان الجليل قد بلغ 241 ألف نسمة، من ضمنهم 200 ألف من العرب، وبضعة آلاف من الشراكسة والأرمن، و31 ألفًا و790 من اليهود. ويشكّل المسلمون الفلسطينيون الغالبية العظمى من السكان، حيث بلغ عددهم 169 ألف نسمة، يليهم المسيحيون 29 ألف نسمة، والدروز 10 آلاف و700 نسمة.

ورغم أن البعض يعتقد أن الجليل نجت من المصير الذي حلَّ بالمدن الفلسطينية الأخرى، لكن مناع يؤكد على أن أجزاء من الجليل تعرضت للمجازر والتطهير العرقي، فمن بين 220 مدينة وقرية يسكنها الفلسطينيون في الجليل، لم يبقَ منها سوى 70 مدينة وقرية بعد النكبة.

وأغلب القرى التي دُمّرت واُقتلع سكانها وأُجبروا على الهجرة من الجليل كانت قرى مسلمة، فقط أفلت من مصير التهجير نحو 100 ألف فلسطيني، وهو ما يمثل حوالي نصف أولئك الذين كانوا يعيشون في الجليل حتى نهاية عام 1947.

يشير مناع إلى أن الجيش الإسرائيلي بعد أن احتل الناصرة، استكمل احتلال الجليل في عملية “حيرام”، وفي ذلك الوقت كان قد تم تهجير معظم الفلسطينيين، ففي اللد والرملة جرت أكبر عملية تطهير عرقي في 12-11 يوليو/ تموز، 50 ألف إنسان على الأقل تمّ تهجيرهم في يوم كانت فيه درجة الحرارة مرتفعة وفي شهر رمضان، ومشى الناس على الأقدام، ومات الكثير من الأطفال وكبار السن على الطريق.

علم سكان الجليل بقتل ودمار وتهجير عشرات الآلاف، ومأساة أولئك الذين تم تهجيرهم والأوضاع الصعبة التي يعيشونها في مخيمات اللجوء، ثم منعهم بعد ذلك من العودة. إضافة إلى أن استشهاد عبد القادر الحسيني في معركة القسطل، ومذبحة دير ياسين وتراجع ثقة السكان بقدرات جيش الإنقاذ العربي في أي مواجهة مع العصابات الصهيونية.

كان لكل ذلك أثر بالغ في ضعف معنويات الفلسطينيين بالجليل، كما كانوا على قناعة بأن وحدات الجيوش العربية لن تكون قادرة على الدفاع عنهم، خصوصًا أن الكثيرين واجهوا الكارثة غير مسلحين بشكل مناسب، لذا أصبحوا يصارعون على مجرد البقاء في الأرض وليس الحرب لإنقاذ فلسطين.

ويوضح مناع أن المتطوعين العرب وأهالي الجليل الذين دافعوا عن مدنهم، افتقروا إلى أبسط الاستعدادات العسكرية لمواجهة الجيش الإسرائيلي المنظم والمجهّز بأحدث الأسلحة التي تدفقت من تشيكوسلوفاكيا وغيرها من البلدان.

ومنذ علم سكان الجليل عن أنباء انسحاب الجيش المصري في مواجهة الجيش الإسرائيلي، شعروا أن منطقتهم ستقع تحت الحكم الإسرائيلي، إما بالاتفاق وإما بالاحتلال. على حدّ تعبير مناع: “كان فهم أهل الجليل للنكبة عمليًا، وليس فكريًا أو فلسفيًا”.

وعلى هذه الخلفية من الأحداث المأساوية، حلَّ شعور بالإحباط والفوضى وانعدام الثقة، وشعر الكثير من أهل الجليل بأنهم مثل الأيتام، ولذا انشغل الآلاف منهم بإنقاذ عائلاتهم ومنازلهم من الدمار، وأصرّوا على التشبُّث أكثر بالأرض ومقاومة محاولات التهجير رغم القتل والمذابح، كما بحثوا عن الفرص والوسائل التي تضمن استمرار وجودهم في منازلهم وعلى أراضيهم.

وذلك من خلال أساليب شتى، أهمها الاستعانة بجيرانهم الدروز، ويعتبر مناع أن فشل الاحتلال في تنفيذ سياسة التهجير لبعض القرى بالجليل كان بسبب تركيبتها الديموغرافية المؤلفة من المسلمين والمسيحيين والدروز، فعلى سبيل المثال كانت تركيبة سكان قرى الشاغور عاملًا هامًا في تردُّد بعض الفرق العسكرية الإسرائيلية في ارتكاب المجازر وتهجير السكان، ولهذا السبب نجا معظم سكان قرى الشاغور من المذابح والتهجير.

كذلك يسلّط مناع الضوء على عامل آخر ساهم في فشل تهجير أهالي منطقة الجليل الجبلية، وهو صعوبة تضاريس جبال الجليل والغياب شبه الكامل للمستوطنات الصهيونية فيها، بجانب محاولات جيش الإنقاذ العربي منع السكان من المغادرة.

الشيوعيون الفلسطينيون: من قبول التقسيم إلى دعم الكيان الصهيوني

في قراءة جديدة لمواقف وتصرفات الشيوعيين الفلسطينيين في فترة النكبة، يوضح مناع أن الشيوعيين الذين بقوا في حيفا والجليل بعد النكبة ساهموا في بقاء العديد من السكان في الجليل، وبسبب سياسة التهجير التي اتبعها الاحتلال حرصت القيادات الشيوعية على إرضاء الإسرائيليين والتنسيق مع قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين.

أتى ذلك خصوصًا عندما غيّر الاتحاد السوفيتي في مرحلة حرجة موقفه من معاداة الصهيونية إلى التحالف معها، وقدّم الدعم السياسي والعسكري لإقامة “دولة إسرائيل” دون تأخير، وبالتالي أدى هذا الأمر إلى تغيير القيادات الشيوعية لمواقفها والانحراف عن تحليلاتها السابقة لجوهر النضال في فلسطين، أي أن دعم الشيوعيين لـ”إسرائيل” كان ترجمة لتأييد ستالين لقرار التقسيم حسب قراءة مناع، بجانب أن الشيوعيين وضعوا ثقتهم الكاملة في أن الاتحاد السوفيتي سيساعدهم على إنشاء دولة فلسطينية.

وبعد أن دخلت سياسة التطهير العرقي مرحلة حاسمة، جدّد بعض القادة الشيوعيين الفلسطينيين الذين قبلوا قرار التقسيم في فبراير/ شباط 1948 علاقاتهم القديمة مع الشيوعيين اليهود ومع الناشطين في حزب مبام.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1948 انضموا إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي ماكي، وأصبحوا أول من بقي من العرب الذين اختاروا الاندماج في المنظمات السياسية للدولة اليهودية، والاحتفال بما سُمّي “يوم استقلال إسرائيل” في المؤتمرات الشيوعية العالمية حتى عام 1956.

كذلك كان أحد أبرز مظاهر انسجام الشيوعيين مع الاحتلال، طلب توفيق طوبي عام 1949 تجنيد الشباب والشابات الفلسطينيين في الجيش الإسرائيلي، لكن بن غوريون وأعضاء حكومته رفضوا ذلك الطلب.

صحيح أن هناك شخصيات شيوعية حرصت على إرضاء الإسرائيليين، ومع ذلك كما يوضح مناع كان دعم الشيوعيين لسياسات الكيان الصهيوني، وقبول المواطنة الإسرائيلية واختيار بعض الشيوعيين الفلسطينيين الانضمام إلى ماكي، كان كل ذلك ناجمًا من موقع ضعف، وخيارًا من “خيارات البقاء”، كي يضمنوا البقاء في وطنهم ولا يتم تهجيرهم.

وبالتأكيد لا يمكن تقديم هذه المواقف على أنها تعبير عن الموقف الفلسطيني العام، وفي الواقع، كما يشير مناع، إن الغالبية العظمى من الفلسطينيين لم يكونوا متعاونين مع الاحتلال ولا شيوعيين، بل كانوا رجالًا ونساءً عاديين سعوا إلى التمسك بأرضهم وإعادة بناء حياتهم في ظل ظروف معاكسة.

والواقع أن المجموعة الصغيرة من القادة الفلسطينيين الذين بقوا وحاولوا مساعدة شعبهم، تعرضوا أيضًا للاضطهاد من قبل الاحتلال، وفي كل الأحوال لعب الشيوعيون دورًا في بقاء ما تبقى من السكان الفلسطينيين، والذين فضّلوا ببساطة العيش في ظل الاحتلال وإذلاله على التهجير وخسارة الأرض والوطن.

مواصلة التهجير ومحاربة “المتسلّلين”

كان من المفترض أن يؤدي انتهاء حرب 1948 وتوقيع اتفاقيات الهدنة إلى تخفيف الضغوط على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم، والتعويض عن الممتلكات التي فقدوها، واستئناف الحياة الطبيعية مثلما كانت توقعات الفلسطينيين والوعود التي قطعتها “إسرائيل” منذ أيار/ مايو 1948، والتي لم تكن سوى محاولات للمماطلة وكسب الوقت لترسيخ حقائق بديلة على الأرض.

لكن الأحداث خالفت توقعات الشعب المنكوب داخل وخارج وطنه، فقد فتحت “إسرائيل” الأبواب أمام يهود العالم وأسكنتهم في منازل الفلسطينيين المهجرين، في الوقت الذي أُغلقت فيه الحدود في وجه آلاف الفلسطينيين الذين أُجبروا على هجرة منازلهم، وعاشوا ممزقين بين الأمل في العودة والألم الناتج عن التهجير.

والحقيقة أن وجود عدد كبير من السكان الفلسطينيين في الجليل أثار غضب قادة الاحتلال، ويوضح مناع أنه كان هناك إجماع بين الصهاينة ليس فقط على منع مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وأراضيهم بأي ثمن، بل حتى الأقلية التي بقيت اعتبرها الاحتلال مشكلة ديموغرافية وتهديدًا أمنيًا وحاربها بكل الوسائل المتاحة، كما تعرضت لأسوأ أنواع الإهانة وسوء المعاملة اليومية، وقوضت أبسط حقوقها الإنسانية بجانب المحاولات المتكررة لاقتلاعها.

استمرت سياسة التطهير العرقي ومصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي بعد الحرب، وطُرد آلاف الفلسطينيين من منازلهم في الجليل، واُقتلع آخرون وأُجبروا على الهجرة من أراضيهم إلى مدن وقرى أخرى في الأراضي المحتلة. وفي حالات كثيرة، كان الاحتلال يجمع سكان القرى ويختار منهم عددًا من الشباب، ويقتلهم على مرأى ومسمع من الأهالي حتى يتركوا أرضهم.

لقد ضغطت “إسرائيل” بشكل قاسٍ على الفلسطينيين من أجل دفعهم إلى هجرة بيوتهم، وعادة عندما كانوا يحاصرون قرية ما يتركون طريقًا واحدًا مفتوحًا لمنع الناس من الذهاب في أي اتجاه غير اتجاه واحد نحو أقرب دولة عربية.

وأظهر المؤرخون، ومن بينهم بيني موريس في كتابه “حروب الحدود الإسرائيلية 1949-1956″، أن “إسرائيل” لم تغلق أجزاء من حدودها عمدًا، من أجل دفع المزيد من الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم والانتقال إلى الدول العربية المجاورة.

وعندما لم تنجح الضغوط والإغراءات، لجأ الاحتلال إلى استخدام القوة لإجبار سكان القرى على ترك منازلهم وأراضيهم، وبالفعل تمّ ذبح ونقل العديد من الفلسطينيين إلى قرى أخرى.

ومن بين الأمثلة المعروفة لعمليات التهجير المتأخرة، تهجير أهالي قرى الحولة الجنوبية في أكتوبر/تشرين الأول 1956، وقبل ذلك طردت “إسرائيل” بضعة آلاف من سكان مجدل عسقلان في خريف عام 1950 إلى قطاع غزة.

وتكررت ملابسات هذه الحوادث على نطاق أوسع في مذبحة كفر قاسم. ففي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1956، ارتكب حرس حدود الاحتلال مجزرة راح ضحيتها ما يقرب من 50 شخصًا من قرية كفر قاسم، فعندما وصل بعض القرويين رجالًا ونساءً وأطفالًا إلى مدخل القرية، أوقفتهم قوات حرس الحدود عند حاجز أقامته في وقت سابق، وفتحت النار على الأهالي، وذبحت 49 قرويًا بدم بارد، فقط لأنهم كانوا عائدين إلى منازلهم، وأيضًا قُتل عدة أشخاص آخرين ذلك المساء في قرى أخرى في المثلث الجنوبي.

ورغم بشاعة مجزرة كفر قاسم، والتي أعادت إلى الأذهان ذكريات النكبة وما شهدته دير ياسين من قتل ومجازر، إلا أن سكان تلك القرية والقرى المجاورة لها (كفر برا، جلجولية، الطيرة وغيرها) لم يفكروا في مغادرة منازلهم، وعلى حد تعبير مناع: “تعلم الفلسطينيون الباقون في البلاد دروس النكبة وعواقبها، وأن الموت في بيوتهم وعلى أراضيهم أفضل من الرحيل”.

ومع إبادة القرى والبلدات وتهجير الغالبية العظمى من الفلسطينيين ثم حظر العودة، استمر قادة الاحتلال حتى الستينيات في البحث عن الوسائل والوقت المناسب لتقليص عدد هذه الأقلية المتبقية ومصادرة أكبر قدر من أراضيها. وفي فصل “استمرار التهجير بعد صمت المدافع”، يروي مناع أن أكثر من 10 آلاف شخص تمّ تهجيرهم في الخمسينيات بعد انتهاء الحرب، وإذا أضفنا أيضًا العرب الذين تم تهجيرهم من النقب فإن العدد يتضاعف.

وبحسب مناع، لم تحقق سياسات ترويع السكان من خلال المذابح وعمليات الإعدام أهدافها دائمًا، لأن الباقين لم يستسلموا لما خطّطت له حكومة الاحتلال، وواجهوا سياسات العزل والطرد، كما ابتكار أدوات تمكّنهم من التكيُّف مع سياسات الإخلاء والقمع والمراقبة الدائمة.

وهناك قرى كاملة رغم وقوعها تحت سياسات القتل والتهجير لم تركع لسياسة الاحتلال، مثل قرى عيلبون وعيلوط ومجد الكروم وغيرها من قرى الشاغور وشريط الحدود اللبناني، وهي أمثلة حية على التحدي والصمود وعدم ترك البيوت والرحيل بعد أن اتضحت سياسة الاحتلال.

على سبيل المثال، رغم الصدمة الكبيرة التي أحدثتها مجزرة ساحة العين في مجد الكروم عام 1948، بقي معظم السكان في منازلهم وقراهم، وبعدها بشهرَين اعتقلت السلطات الإسرائيلية الشباب الذين كانوا في العشرينات من عمرهم، ووضعتهم في الشاحنات وطردتهم خارج أرضهم عام 1949.

ورغم الجهود الهائلة التي بذلها الاحتلال لوقف محاولات عودة اللاجئين إلى ديارهم، والذين وصفهم بـ”المتسللين”، خاصة في تلك القرى التي تمّ تهجير معظم سكانها، بجانب تنفيذ جيش الاحتلال عمليات تمشيط في بقية القرى لاعتقال “المتسللين” وطردهم عبر الحدود من جديد.

مع ذلك، حاول العديد ممّن تمّ تهجيرهم العودة إلى قراهم والمخاطرة بالموت برصاص حرس الحدود، وهناك عائلات بأكملها خاطرت بالذهاب، ومنها من قُتل على طريق العودة وفي أيام عيد الفطر، ومنها من نجا مثل عائلة محمود درويش التي عادت إلى دير الأسد.

دفع الفلسطينيون الذين أرادوا العودة إلى ديارهم ورؤية عائلاتهم ثمنًا باهظًا، وبحسب المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس، فحتى عام 1956 أطلق حرس حدود الاحتلال النار على كل ما يتحرك، خاصة أثناء الليل، وأضاف موريس في كتابه “حروب الحدود الإسرائيلية 1949-1956” أن “ما بين 2700 و5 آلاف متسلل فلسطيني غير مسلح قتلهم حرس الحدود الصهاينة”. وجدير بالذكر أن الجنود الصهاينة الذين قتلوا الفلسطينيين على الحدود بدم بارد، اعترفوا بطريقة باردة للغاية وغير مبالية بجرائمهم.