في نهاية حقبة من الاضطرابات العالمية أُسّست الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعهّد مؤسسوها بتقديم نظام حكم يساند المضطهدين ويكون منارة للعالم، لكن بعد ما يزيد عن 4 عقود ماتت قيم الثورة وتآكلت هالة المشروع الخميني، وتجرّأ كثيرون على المطالبة بإسقاطه، بل حتى نخب النظام لم تعد تؤمن بالمُثُل التأسيسية للجمهورية.

إن إيران اليوم دولة أوليغارشية، وإذا كانت ثورة 1979 قد وعدت بتحقيق الحريات السياسية والمدنية، فإن الإيرانيين في عام 2024 لا يمكنهم إلا أن يتحسّروا على افتقارها، فقد انتهى بهم الأمر في ظل نظام أشد قمعية.

في الواقع، تعيش الجمهورية الإسلامية أصعب أيامها، ففي الأشهر القليلة الماضية شنَّ النظام الإيراني ضربات صاروخية على سوريا وباكستان و”إسرائيل”، وحشد جنوده على الحدود مع أذربيجان، كما فقد خيرة من رجاله كان آخرهم الرئيس. والسؤال الذي يدور على ألسنة الكثيرين في هذه اللحظة، ماذا يريد النظام الحاكم في طهران؟ وهل تتوافق سياساته مع تطلعات عموم شعبه؟

المؤرخ الإيراني وأستاذ السياسة في جامعة كليمسون آراش عزيزي، والذي صدر للتو كتابه الأخير “ما يريده الإيرانيون: المرأة، الحياة، الحرية”، سعى للإجابة عن هذه الأسئلة، وأخذ العدسة للمشهد الاجتماعي والسياسي في إيران من بداية التحولات الزلزالية في الثمانينيات إلى التأثيرات التي تلت ذلك.

من التاج إلى العمامة: عقد الثمانينيات المظلم

في رحلة عبر تاريخ إيران المضطرب، يعرض عزيزي القضايا التي دفعت رجل الدين العجوز آية الله الخميني للاستفادة من موجة السخط الشعبي على الشاه، وتثبيت نظام حكم لا يزال يخيّم على السياسة الإيرانية إلى اليوم.

لقد شهدت إيران ثورتَين في القرن العشرين، الأولى الثورة الدستورية عام 1906-1907 والثانية الثورة الإسلامية عام 1979، أدّت الأولى إلى دستور ديمقراطي، لكن في عام 1921 استولى الجيش على السلطة في انقلاب وأعلن زعيمه نفسه شاهًا حاكمًا.

وخلال الحرب العالمية الثانية تعرضت إيران لغزو من قبل الحلفاء، وأُجبر الشاه على التنحّي عن السلطة، وبعد الحرب تم تشكيل حكومة منتخبة، لكن عندما حاولت الحكومة الجديدة تأميم موارد البلاد النفطية عام 1953، ساعدت الولايات المتحدة بريطانيا في الإطاحة برئيس وزراء منتخب ديمقراطيًا، من أجل الدفاع بشكل فعّال عن المصالح الاستعمارية لبريطانيا في النفط الإيراني.

وأُعيد الشاه إلى منصبه، ولـ 3 عقود عاني الشعب الإيراني من حكمه، وفرَّ العديد من السياسيين وعلماء الدين من البلاد أو تمّ سجنهم. ثم في أوائل عام 1978 تزايدت المطالبات بالإصلاح السياسي، وامتلأت الشوارع بمختلف الجماعات الاشتراكية والإسلامية الساخطة على حكم الشاه، والذي سيهرب من إيران في الأيام الأولى من عام 1979، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية لانتصار الثورة بحسب عزيزي.

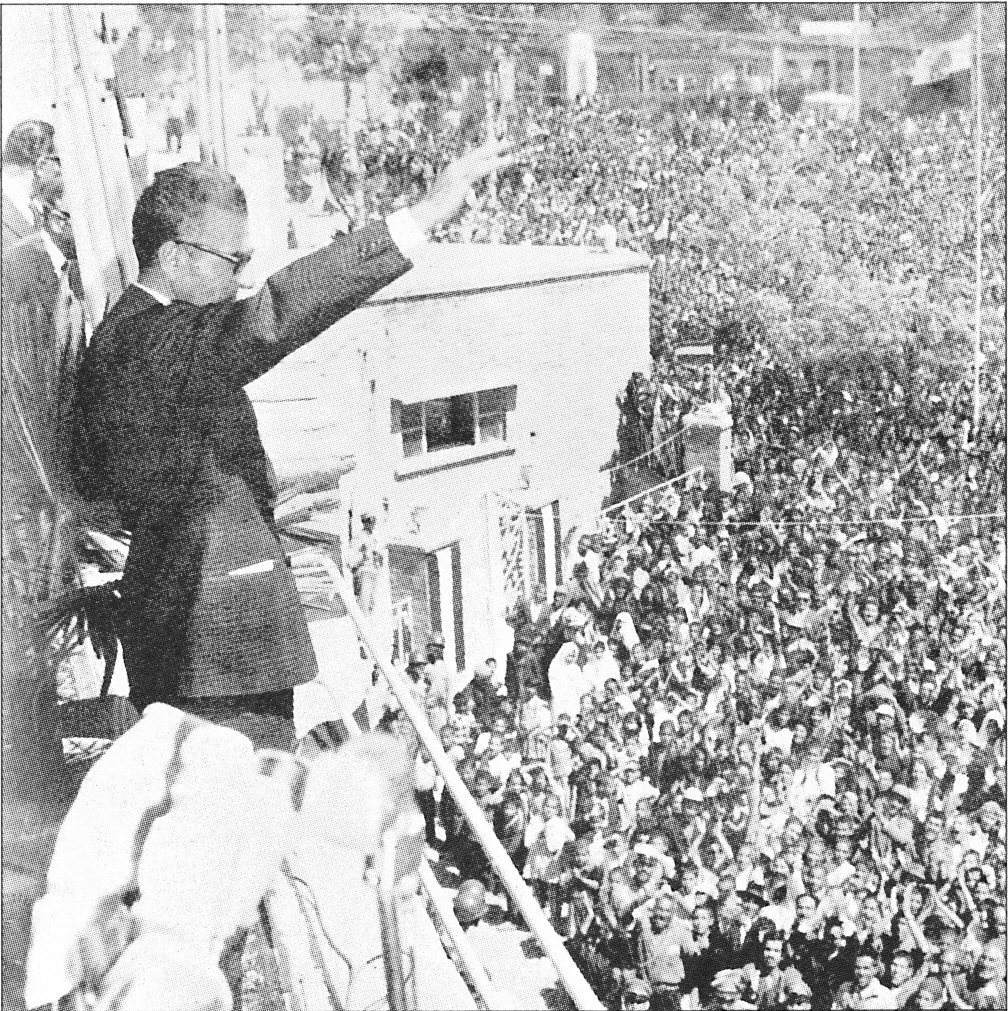

أدّت زيادة الاحتجاجات إلى الثورة الإيرانية الثانية في القرن العشرين، وعاد الخميني إلى طهران في الأول من فبراير/ شباط 1979، ورحّب به الملايين الذين استقبلوه في المطار واستمعوا إلى خطابه التاريخي في مقبرة طهران العامة، وبعد أقل من أسبوعين هرب شابور بختيار، آخر رئيس وزراء في عهد الشاه.

عندما انهار نظام الشاه، تبنّى الخميني في البداية لغة حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، وقد صدّقه كثيرون، لكن قبل أن يتمكن الإيرانيون من الحصول على دستور جديد، كان رجل الدين الثمانيني يخطط لبناء نظام حكم جديد لا يرجع إلى أي نموذج إسلامي سابق، لكنه بحسب عزيزي مبني بشكل وثيق على مفهوم “الفيلسوف الملك” لأفلاطون، هو فقط أطلق عليه اسم “الولي الفقيه” المعروف باسم المرشد الأعلى.

وكان الخميني يعتقد بشكل أساسي أنه رجل حكيم ويفضّل أن يكون هو نفسه حاكم البلاد، وبالفعل بعد أن استولى على السلطة لم يدم شهر العسل طويلًا، وسرعان ما أطلق أجندته لتحويل إيران إلى النموذج الذي حلم به.

ومن منصبه كأول فقيه لإيران (نظام الحكم الذي قامت عليه الحكومة الإيرانية منذ ثورة 1979)، أراد أن يقوم بأكثر من مجرد تغيير القوانين أو النظام، لقد أراد إعادة تشكيل المجتمع الإيراني بشكل جذري. وفي حين حاول الإصلاحيون الإيرانيون التوفيق بين الدين وضروريات العصر، لم يكن لدى الخميني أي من ذلك.

ورغم أن الخميني تمتع بشعبية كبيرة ونُظر إليه كشخص أطاح بالشاه، لكن يوضح عزيزي أن المجموعات السياسية المختلفة في البلاد والعديد من الإيرانيين اعترضوا على سياسات وقمع الخميني، خاصة فيما يتعلق بشؤون المجتمع الدينية، فرغم أنه كان من المفترض أن تجلب الثورة الحرية والاستقلال، سرعان ما تبددت الآمال على يد النظام الجديد، وشعر معظم الإيرانيين الذين كانوا يعارضون الشاه ويدعمون النظام الجديد أنهم استبدلوا الديكتاتورية الملكية بالديكتاتورية الخمينية.

وعلى سبيل المثال، خرجت مظاهرات نسائية في 8 مارس/ آذار 1979، بسبب إجبار النساء على تغطية شعورهن والالتزام برداء الشادور الإيراني، وقلن: “نحن لسنا ضد الحجاب، نحن ضد فرضه”. لكن قُمعت المظاهرات وواصل الخميني هجومه ضد النساء من على منبره في مدينة قم، ولم ينتقد فقط عدم ارتداء بعض النساء للحجاب، بل احتج أيضًا على عملهن في المؤسسات الحكومية باعتبارهن مخدوعات ومثيرات للشفقة.

وسرعان ما قُمعت جميع القوى غير الخمينية في أول عقد دموي للثورة، سواء كانت إسلامية أو علمانية، يسارية أو يمينية، وقُتل غالبية الخصوم السياسيين في الشارع، وأُعدم كذلك عشرات الآلاف، كما سُجّنت آلاف النساء اللاتي انخرطن في الحياة السياسية مع الثورة.

وفي الواقع، فرض البرلمان الإيراني الذي هيمن عليه نواب مؤيدون للخميني، سلسلة قوانين قاسية جدًا على المجتمع، لدرجة أن الناس في إيران مزحوا قائلين: “إن هذا النظام يريد إجبارنا على دخول الجنة”. وعلى سبيل المثال في عقوبة عدم ارتداء الحجاب، تم تشريع 74 جلدة بالسوط.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، حيث إن بهمن شكوري، وهو رجل شيعي أصبح سنيًا، وبسبب أنه انتقد فقط العادات الشيعية السائدة في الحج إلى قبور الأولياء، أُدين بتهمة “إهانة النبي محمد”، وفي خريف عام 1980 أعدمته قوانين الجمهورية الجديدة، وجدير بالذكر أن السنّة الإيرانيين اختلفوا مع نموذج ولاية الفقيه منذ البداية.

ظلُّ الخميني: الآمال اليائسة

بعد وفاة الخميني، جاء أشد محبيه حماسة وواصل مسيرة أستاذه بأساليب أكثر تطرفًا، كان خامنئي هو المفضل لدى الخميني وشغل منصب رئيس الوزراء من عام 1981 إلى عام 1989، وبين عامي 1990 و1998 قتل العشرات من المثقفين والسياسيين الإيرانيين.

ثم في أعقاب انتخاب محمد خاتمي رئيسًا للبلاد عام 1997، وهو رجل دين ووزير ثقافة سابق ومعروف أيضًا بانتمائه للتيار الإصلاحي، قُتل عشرات الكتاب والناشطين السياسيين بوحشية في منزلهم، وتبين فيما بعد أن عناصر من داخل النظام والمخابرات كانت هي العقل المدبّر لها وأرادت تقويض خاتمي، ورغم أن هذه الانتخابات لم تكن حرة أو نزيهة تمامًا، لكنها لأول مرة منذ عام 1980 كانت تنافسية وإن كانت لا تزال مقتصرة على مرشحين لفصائل تحت عباءة النظام.

مقتل زعيم حزب الشعب الإيراني المعارض وزوجته

وعلى أمل أن يتمكن من التغيير التدريجي الناعم، صوّت الملايين لصالح خاتمي، وبعد فوزه في الانتخابات انتشرت منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء إيران، وبدأت فترة جديدة من حرية التعبير التي لم يكن مسموحًا بها من قبل. يوضح عزيزي أن ذلك كان بمثابة افتتاح لحقبة كبيرة مليئة بالكثير من الآمال للتغيير، فقد سمح خاتمي بحرية غير مسبوقة للصحافة والمجتمع المدني وكان بإمكان الناس التجمهر.

ورغم تفضيل غالبية الشعب الإيراني لخيار الإصلاح، كانت المؤسسة الأساسية للنظام بقيادة المرشد الأعلى خامنئي عازمة على إبقاء قبضتها على السلطة مهما كانت الظروف، وبالفعل تمكنت في نهاية المطاف من القضاء على حركة الإصلاح والمجتمع المدني، ويرى عزيزي أن خامنئي أجرى حسابات مفادها أنه إذا استسلم قليلًا لهؤلاء الديمقراطيين الإسلاميين، فلن يتبقى له شيء.

وحين جاءت الحكومة الجديدة بعد خاتمي، منحت الحرس الثوري صلاحيات لا مثيل لها، كما جرى التضييق على المجتمع بشكل كبير، ونتيجة لذلك وضعت القوى السياسية المعارضة خلافاتهم جانبًا في عام 2009، وصوتوا في الانتخابات لمير حسين موسوي الذي تمتع بشعبية كبيرة باعتباره المرشح الإصلاحي.

ومثلما يروي عزيزي كانت تلك لحظة فارقة في تاريخ جمهورية الملالي، لكن كما هو الحال مع الانتخابات السابقة، فإن انتخابات 2009 لم تكن حرة ونزيهة، وعندما أُعلن فوز أحمدي نجاد في عام 2009 نزل الإيرانيون إلى الشوارع في احتجاجات استمرت أشهر، وكانت بمثابة أخطر تحدٍّ واجه الجمهورية الإسلامية منذ عام 1979.

ردّ النظام بشكل سريع ووحشي، إذ سحقت كل الاحتجاجات وقتل العشرات في الشوارع على يد قوات الأمن، ورغم الاعتقالات والقتل استمرت المظاهرات، وهكذا ولدت “الحركة الخضراء”، والتي سُمّيت على اسم حملة موسوي الانتخابية.

فبعد مرور 30 عامًا على الثورة التي ناضل فيها الإيرانيون من أجل الحرية والمساواة، أظهرت الجمهورية الإسلامية الراسخة الآن أنها لم تعد تتمتع إلا بقدر ضئيل من التسامح مع شعبها. وبعد فترة وجيزة، حاولت الحركة الخضراء استغلال المناخ الثوري الجديد في المنطقة العربية، وشجّع سقوط مبارك وبن علي الحراك الاحتجاجي في إيران، على حد تعبير عزيزي “كان الربيع العربي بمثابة هزة جديدة في إيران”.

وبالفعل استمرت الاحتجاجات في طهران عام 2011، وترددت هتافات جديدة في الشوارع تطالب بإسقاط النظام، مثل هتاف: “مبارك، بن علي، حان دورك يا سيد علي [خامنئي]”. وعلى الفور فضَّ النظام المظاهرات واعتقال المزيد من الأشخاص، تحسبًا لاحتمال حدوث أي تجمع.

متظاهرون إيرانيون يهتفون يوم 25 فبراير/ شباط 2011: “مبارك، بن علي، حان دورك يا سيد علي”

لكن اللافت أنه خلال تلك الفترة 2009-2011 عارض المتظاهرون الإيرانيون الدعم الذي يقدمه النظام الحاكم لـ”حزب الله” وحماس، وتبنوا موقفً متناقضًا تمامًا، إذ هتف المتظاهرون: “لا غزة ولا لبنان، حياتي فداء لإيران”.

وفي السنوات التالية وإلى اليوم، سيتردد هذا الشعار بشكل طاغي، لدرجة أنه أصبح موجودًا في الشوارع وعلى اللافتات وفي معظم الاحتجاجات المناهضة للنظام. وحسب عزيزي فقد استخدم المتظاهرون هذا الشعار للتعبير عن استيائهم من مواقف النظام الخارجية التي لا تعبّر عنهم.

وقد أثار ذلك الشعار غضب قادة النظام الذين لم ينظروا إليه كرفض شعبهم لتدخلاتهم الخارجية، لكن اعتبروه بمثابة هجوم على الأُسُس الأيديولوجية التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية، وكثيرًا ما هاجم خامنئي هذا الشعار ووصف من رددوه بالمخادعين الذين لن يضحّوا بحياتهم من أجل إيران. وحسب عزيزي، فشعور الإيرانيين تجاه القضية الفلسطينية على عكس ما يعلنه النظام الحكام، إذ إن عددًا من الإيرانيين طالبوا بوقف التصعيد ضد “إسرائيل”.

لا غزة ولا لبنان.. الظلم هنا

شوارع الدم: إيران المشتعلة

يرى عزيزي أن تطلعات النظام الإيراني تتناقض مع تطلعات عموم شعبه، ويستخدم عدسة أوسع لإظهار أن الإيرانيين يتوقون إلى التغيير، وأنهم ظلوا يحتجون منذ فترة طويلة ضد النظام، فمنذ عام 1997، وفي كل انتخابات أُجريت في إيران، صوّتت الأغلبية لصالح مرشحين يعدون بالتغيير وبسياسة خارجية تعيش في سلام مع نفسها ومع العالم.

ويرى عزيزي أن الاحتجاجات الأخيرة عام 2022 أهم بمراحل من احتجاجات الحركة الطلابية عام 1999، والحركة الخضراء عام 2009، وسلسلة الانتفاضات في الأعوام 2017-2018 و2019-2020.

فرغم أن إيران نجحت في سحق كل حركة جماهيرية احتجاجية، إلا أن الانتفاضة الأخيرة في خريف عام 2022، والتي أطلق عليها الإيرانيون اسم “المرأة والحياة والحرية”، مثلت التحدي الأكثر خطورة للنظام منذ ولادته عام 1979.

ففي يوم الثلاثاء 13 سبتمبر/ أيلول 2022، وصلت الشابة الكردية مهسا أميني إلى طهران من أجل التجهيز لعيد ميلادها الثاني والعشرين في الأسبوع المقبل، وأثناء خروجها من مترو الأنفاق اعتقلتها شرطة الأخلاق بسبب أن القليل من شعرها يبرز من الحجاب، إذ اُعتبر ذلك غير محتشم بما فيه الكفاية، وتعرّضت للضرب على أيدي قوات الشرطة حتى ماتت.

وسرعان ما أثار مقتلها صرخة احتجاجية في جميع أنحاء البلاد، وتطورت الاحتجاجات خلال عامَي 2022 و2023 إلى مطالب شاملة من أجل التغيير وإسقاط النظام، وهو التحدي الذي لا يزال النظام غير قادر على احتوائه بشكل كامل حتى اليوم.

ومع انتشار حركة “المرأة والحياة والحرية” في جميع أنحاء البلاد، يرى عزيزي أنها ألهمت الأمل في إمكانية انطلاق جهد سياسي جديد، إذ امتلكت أكبر تحرك شعبي وامتداد جغرافي لأي انتفاضة في تاريخ إيران الحديث.

فعلى عكس جولتَي الاحتجاجات في يناير/ كانون الثاني 2018 وأواخر عام 2019، واللتين حدثتا بشكل رئيسي في المدن الصغيرة، فإن الاحتجاجات الأخيرة شارك فيها المجتمع الإيراني من جميع المشارب، ليس فقط طلاب الجامعات، لكن أيضًا النقابات العمالية وأشخاص من الطبقة العاملة الذين شاركوا في إضرابات تضامنية، بينما أغلق أصحاب الأعمال متاجرهم في تحدٍّ موحّد. وشهدت أكثر من 80 مدينة احتجاجات كبيرة، وقام النظام بإجراء اعتقالات في أكثر من 130 مدينة.

واستمرت موجة الإضرابات حتى امتدت إلى واحدة من أهم الصناعات التي دائمًا ما تربك النظام، وهي النفط، ثم إلى الجنوب شهدت مدينة أراك، وهي معقل صناعي، إضرابًا لعمال البتروكيماويات، وفي ضواحي أصفهان انضم عمّال الحديد والصلب إلى عمال الأسمنت الذين خرجوا بأعداد كبيرة. ولم يتفاجأ أحد من أن الإضراب شهد أقوى المشاركات في كردستان، إذ إن الأكراد أكثر تنظيمًا من معظم الإيرانيين.

الإيرانيون يحرقون صور المرشد وقاسم سليماني

كما شارك الشعب البلوشي -الذي يضطهد دينيًا ويعيش على الهامش الاقتصادي- في المظاهرات الأخيرة، وعلى مدى أسابيع متتالية كانت كل صلاة جمعة في زاهدان تتبعها مظاهرات حاشدة، وردد المتظاهرون شعارات مثل “الموت لخامنئي.. الموت للديكتاتور”.

وفي الحقيقة، فإن البلوش لديهم كل الأسباب للثورة على النظام الإيراني، إذ يواجهون سياسة قهر متعمدة، ويفتقرون إلى أساسيات الحياة الأساسية من المدارس والمياه الصالحة للشرب وغيرها من الخدمات العامة في هذه المقاطعة النائية، إضافة إلى حالة انعدام الجنسية التي يواجهها عشرات الآلاف من البلوش الذين عاشوا في هذه الأرض لأجيال.

مولوي عبد الحميد يروي تفاصيل مجزرة زاهدان

لكن اللافت للانتباه في الاحتجاجات الأخيرة، ربط الإيرانيين مشاكلهم وفقرهم المستمر بالتكلفة الفلكية للتدخل العسكري الإيراني في سوريا، والذي كلف مبلغًا ضخمًا يصل إلى 30 مليار دولار، كما قتل أكثر من 2000 جندي إيراني في سوريا دفاعًا عن نظام الأسد.

ولذا طرح الثوار الإيرانيون سؤالًا بسيطًا، وهو كيف لا تستطيع الجمهورية الإسلامية توفير احتياجات مواطنيها، بينما تنغمس في مغامرات عسكرية في الخارج وتفرّغ خزائنها لدعم الأسد في سوريا؟

محتجون إيرانيون يحرقون منزل الخميني المرشد السابق

ويروي عزيزي أن قضية التدخل الإيراني في سوريا كانت حاضرة بقوة في الاحتجاجات الأخيرة، فأكثر شعار تم رفعه هو “اتركوا سوريا وشأنها”. ويعود هذا الشعار إلى عام 2017 عندما استخدمه المتظاهرون في أصفهان لأول مرة، لكن منذ انتفاضة عام 2022 تردد صداه في الشوارع، وكُتب بشكل طاغٍ على الجدران في جميع أنحاء إيران.

لكن بحلول يوليو/ تموز 2023، خفتت حركة المظاهرات التي أعاقتها الاعتقالات والقتلى، ورغم إحباط الكثيرين بأن الاحتجاجات الأخيرة مثل السابقة لم تغير شيئًا، لكن عزيزي لا يراها موجة احتجاجية عابرة، إنما ينظر إليها في سياق أوسع، ويعتبرها ثمرة عقود من الموجات الاحتجاجية السابقة، وبداية النهاية لزوال نظام 1979. والأهم برأيه أنها فتحت أسئلة غير مسبوقة حول التغيير المستقبلي لجمهورية الملالي.

ومع ذلك، لا يبدو أن المظاهرات هي المكان الذي سيأتي منه التغيير السياسي في إيران، ويذكرنا التاريخ أن المستقبل في كثير من الأحيان لا يتحرك بطريقة خطية يمكن التنبؤ بها. وحسب فنسنت بيفنز، فالأمر كارثي بشكل خاص في طهران، لأن النظام الإيراني منظَّم حتى النخاع، ولا يوجد لديه أي نوع من الاعتماد على المجتمع الدولي، وبجانب ذلك يعتبر عزيزي أن سياسة العقوبات لم تضعف النظام بقدر ما أضعفت وأنهكت المجتمع الإيراني.

طفح الكيل: ماذا يريد عموم الإيرانيين؟

يشعر المجتمع الإيراني باليأس والغضب تجاه النظام، والخيبة من أن بلدهم يتمتع بهذا القدر الكبير من الثروة النفطية والموارد الطبيعية، لكنهم محرومون منها ويعيشون في حالة مزرية وطريق مسدود، وحسب عزيزي لا يرغب سوى عدد قليل من الناس في الاستمرار في دفع الثمن والالتزام بقيم ثورة 1979.

فالأغلبية سئموا وتعبوا من الجمهورية الخمينية ويريدون أن يعيشوا حياتهم بشكل كامل، وأن يكون لديهم اقتصاد غير معزول عن العالم، وعلى حدّ تعبير عزيزي: “الكثير من الإيرانيين براغماتيين وغير مهتمين بالحلم الإسلامي الثوري ويسعدهم جعل إيران جزءًا من العالم”.

ربما الصورة التي صوّرها النظام الإيراني عن شعبه غير صحيحة، فبحسب عزيزي إيران اليوم ليست أكثر روحانية، وليست أكثر تدينًا، بل إن العديد من الشباب الإيراني ملحدون ولا أدريون، لكنهم لم يعلنوا عن ذلك لأن القوانين تعرضهم لعقوبة الإعدام.

صدمة مصري في إيران

ويلاحظ أنه منذ عام 2023 ازدادت حالة اليأس بين المجتمع الإيراني بشكل لم يسبق له مثيل، فقبل أسابيع قليلة من موت رئيسي، توّجه الإيرانيون في الأول من مارس/ آذار الماضي إلى صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية، لكن بلغت نسبة المشاركة من 30% إلى 40%، وفي العاصمة طهران وصلت إلى 8%.

وتشير هذه الأرقام إلى انعدام الثقة في النظام، وأن هناك فجوة كبيرة بين ما تريده الدولة وما يريده الجزء الأكبر من مواطنيها. وفي الواقع لم يقم النظام بإجراء انتخابات حرة أو نزيهة بشكل كامل، دائمًا ما كانت ضيقة جدًا، لكن الانتخابات الأخيرة جعلت من الصعب الحفاظ على مظهر النزاهة، إذ مُنع معظم الإصلاحيين وحتى الوسطيين من الترشح، وبدلًا من ذلك كان لدى الإيرانيين خيار التصويت للمحافظين والمتشددين الذين غالبًا ما يتنافسون في مدحهم المفرط لخامنئي.

ومع ذلك لم يعزف المجتمع الإيراني عن الانتخابات فحسب، بل إن الهجرة خارج البلاد وصلت إلى معدلات فلكية، لأن الناس لا يرون حقًّا أي مستقبل لهم في إيران، وبحسب عزيزي أسوأ المشاكل التي تواجهها إيران هي الهجرة الهائلة للأدمغة، خاصة في العامين الماضيين.

وبشيء من التفصيل، يوضح عزيزي أن عامة الإيرانيين سئموا من سياسة نظامهم الرامية إلى زعزعة استقرار دول الجوار، ودعم وتعزيز الميليشيات في لبنان واليمن والعراق وسوريا، ولا يريد غالبية الشعب الإيراني الحروب التي يخوضها نظامهم، ولا يوافقون على دعم النظام السوري والحوثيين و”حزب الله” وحماس. كما يذهب عزيزي إلى أن هناك أصواتًا داخل النظام بدأت تشعر بالقلق من ربط إيران نفسها بالميليشيات وخلق الكثير من الأعداء.

وفي عام 2013 صوّت الإيرانيون بأعداد كبيرة لصالح روحاني، على أمل التغيير والمزيد من الحرية وتخفيف العقوبات على إيران ووضع نهاية للسنوات القاتمة من حكم أحمدي نجاد. لكن الآمال سرعان ما تبددت بعد عام واحد، ورغم إعادة انتخاب روحاني في عام 2017، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق وعوده.

انتشرت في ديسمبر/ كانون الأول 2017 موجة جديدة من التمرد في جميع أنحاء البلاد، كانت هذه أكبر موجة احتجاجية منذ عام 2009. وعلى عكس الاحتجاجات السابقة التي قادها أفراد من الطبقة الوسطى، كان أبطالها هذه المرة من الطبقات الدنيا، وسرعان ما أصبح هتاف “اللعنة على هذه الحياة، واتركوا سوريا” شعارًا للإيرانيين الذين سئموا من تدخل نظامهم لصالح الأسد.

فبينما قتل الأسد مئات الآلاف من شعبه، وضع النظام الإيراني موارده لخدمة الأسد، حيث قرر خامنئي في وقت مبكر أن الإطاحة بالأسد ستكون ضربة لا يمكنه تحملها، وكان لا بدَّ من الحفاظ عليه بأي ثمن، وهنا أصبح سليماني رئيس العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني منتظمًا في دمشق، وأرسل عشرات الآلاف من القوات الإيرانية والأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية إلى سوريا.

محتجون إيرانيون يقولون: “اتركوا سوريا.. وفكروا فينا”

لكن شريحة كبيرة من الإيرانيين ربطوا التدهور السريع في مستوى معيشتهم بالتوسع الإيراني خارج الحدود، ففي عام 2016 هاجم مهدي الخزعلي، نجل رجل دين بارز وسياسي معروف، السياسة الإيرانية في سوريا، وقال: “كان ينبغي على طهران أن تترك الأسد يسقط حتى نتمكن من إقامة علاقات أفضل مع السوريين”.

ثم أضاف الخزعلي أن سلوك سليماني هو سبب صعود “داعش”، ومضى يتنبأ بأن سليماني وإيران سيكونان مكروهَين في المنطقة، وبالفعل في عام 2019 ثار المتظاهرون في العراق ولبنان ضد نفوذ سليماني، وعندما قُتل الأخير في يناير/ كانون الثاني 2020 احتفل السوريون بمقتله.

ولفضح نفاق النظام الإيراني الذي يلبس نفسه أوراق اعتماد إسلامية، ويدّعي وقوفه بجانب المظلومين في فلسطين بينما يقمع شعبه، دعت السياسية والنائبة الإيرانية السابقة، فائزة هاشمي، النظام إلى تبنّي نهج عملي وواقعي تجاه “إسرائيل”، وقالت في حديثها لصحيفة “أرمان ملي”:

“عدائنا لإسرائيل ليس له أي معنى، لماذا أقول هذا؟ لأن أفعالنا اليوم أسوأ بكثير من أفعال إسرائيل..”، وتساءلت: “إذا كانت إيران تعارض الاحتلال، فكيف تساعد روسيا في احتلال أوكرانيا، وإذا كانت تعارض قتل إسرائيل للفلسطينيين، فكيف دعمت قتل الأسد الوحشي لشعبه في سوريا”.

لماذا فشلت المعارضة الإيرانية؟

رغم العقوبات الاقتصادية وما واجهه النظام الإيراني من فساد وضغوط خارجية وعداوات من مختلف الدول، بجانب عدم شعبيته والفشل في حل أي من المشاكل الأساسية التي أدّت إلى سلسلة الاحتجاجات المستمرة منذ عام 2009، رغم كل ذلك نجا وتمكّن من البقاء لما يقرب من نصف قرن متحديًا العديد من التوقعات بزواله.

وكذلك رغم محاولات الإصلاحيين إجراء تغييرات من خلال دعم النظام من حيث المبدأ، إذ أطلقوا على استراتيجيتهم اسم “الضغط من الأسفل، والمساومة على القمة”، إلا أنهم اصطدموا بسلطة المرشد، ولم يتمكنوا من تغيير شيء. وفي عام 2023 مُنعوا من الترشح في معظم الانتخابات، ويقبع العديد منهم خلف القضبان وفي الإقامة الجبرية.

إن بقاء النظام يرجع إلى عاملَين رئيسيَّين، أولهما حملة القمع العنيفة التي تمارسها القوات الأمنية ضد المتظاهرين والمجتمع ككل، بجانب استخدام خطاب المؤامرة ومحاربة الإمبرياليين كأسلوب مفضّل لدى دعاية الملالي من أجل السيطرة على المجتمع. ومع خضوع جميع أشكال وسائل الإعلام لسيطرة الحكم الاستبداد، واعتماد النظام على البروباغندا بشكل مستمر، فمن الصعب أن تتشكل أي معارضة منظَّمة.

وفي حين أن بعض الأنظمة حين تواجه انتفاضات واسعة قد يهرب أفرادها أو يقدمون تنازلات من أجل الحفاظ على حكمهم، لكن النظام الإيراني كما أوضح عزيزي على استعداد لاستخدام أكبر قدر ممكن من القوة للبقاء في السلطة ودون تقديم تنازلات.

وقد أظهر خامنئي في مواجهات الجولات السابقة من الاحتجاجات الجماهيرية أنه لا يستسلم قيد أنملة لمطالب المتظاهرين، حتى لو قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص للحفاظ على قبضته على البلاد.

كذلك يرى عزيزي أن المعارضة تفتقر إلى تنظيم سياسي فعّال، بجانب غياب البديل لمشروع الجمهورية الخمينية، فعندما اندلعت كل الاحتجاجات السابقة، لم تتم متابعتها بعمل سياسي جادّ ودائم ومنظَّم، ولم تترجم بشكل جيد في كل ركن في إيران، كما فشلت الحركات السياسية في إثارة أعداد كبيرة في المناطق ذات الأغلبية الأذرية والكردية في غرب إيران.

في الواقع واجهت الحركة الاحتجاجية عام 2022-2023 المشكلة نفسها التي واجهتها الجولات السابقة في الأعوام 2009 و2017-2018 و2019-2020، وهو الافتقار إلى القيادة والتنظيم، والفشل في إيجاد بديل متماسك لهذا النظام.

بجانب ذلك، أثبتت المعارضة أنها أكثر انقسامًا من النظام نفسه، ولم تستطع توحيد وتنظيم صفوفها، وبحسب عزيزي لا يعود السبب الأخير إلى الخلافات الكثيرة بين معارضي النظام فحسب، بل إلى التكتيكات المعتادة التي يتّبعها النظام لسحق المعارضين والجهود المكثفة والمنظمة التي تبذلها أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية، من أجل تعميق الخلافات بين صفوف المعارضة، ولطالما لعب النظام على الخلافات الدينية والعرقية.

الرهان على خامنئي: من سيخرج منتصرًا؟

لقد برز رجل واحد باعتباره صانع القرار القوي في الجمهورية الإسلامية، فمنذ أن تولى خامنئي منصب المرشد الأعلى عام 1989، سعى باستمرار لتعزيز قبضته الشخصية على السلطة، ووجد في نهاية المطاف قاعدة الدعم الأكيدة في الحرس الثوري، والذي لا يعدّ قوة عسكرية نخبوية فحسب، بل أصبح قوة اقتصادية وسياسية قوية تسيطر على جوانب رئيسية في السياسة الإيرانية.

وكان من الواضح منذ فترة طويلة أن التحول الديمقراطي أو الإصلاح التكنوقراطي سيعرّض قبضة الحرس الثوري للخطر، وهم بحسب ما يروي عزيزي غير مستعدين للتخلي عن النفوذ الذي اكتسبوه من خلال خامنئي.

يوضح عزيزي أن خامنئي دأب على تقويض مراكز المنافسة، وقضى على جميع المعارضين بمساعدة الحرس الثوري، وفي الفترات الأخيرة لم يعد مهتمًا بالتوازن بين المعتدلين والمحافظين، بل أراد تأمين إرث الجمهورية الإسلامية، لكن بعد وفاة رئيسي يمكن أن يخاطر بإجراء انتخابات تنافسية من المتشددين إلى الإصلاحيين، والتي قد تأخذ البلاد في اتجاه لا يريده.

أو يمكنه أن يكرر استراتيجيته التي اتبعها في الانتخابات الأخيرة، وأن يمنع الإصلاحيين والشخصيات المعتدلة من الترشح. لكن وبقدر ما حاول خامنئي إعادة ترتيب بيته، يبدو أنه لا يستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

فعلى عكس ما هو متوقع، يدّعي عزيزي أن التغيير السياسي في إيران أمر لا مفر منه قريبًا رغم استحالة التنبؤ به، إذ يرى أن إيران على أعتاب التغيير الأكبر الذي قد يأتي هذه المرة من الأعلى بدلًا من القاع، أي من داخل النظام وليس من الشارع أو عبر صناديق الاقتراع. ويتوقع عزيزي أن موت خامنئي سينشئ فراغًا سياسيًا، وحتمًا سيحاول الحرس الثوري الأكثر تنظيمًا ملء هذا الفراغ، وهو ما سيفتح الباب لصراع شرس على السلطة.

وفي الواقع، كان خامنئي حريصًا على كبح جماح الحرس الثوري نحو الرئاسة، فرغم أن هذه الميليشيا تسيطر على معظم الاقتصاد والقوات المسلحة، إلا أنها لم تسيطر بعد على كل أجهزة الدولة الرئيسية، وكلما حاولت شخصيات في الحرس الثوري الترشح للرئاسة، استخدم خامنئي سيطرته على مختلف هيئات الدولة لمنعهم، إذ دأب “مجلس صيانة الدستور” (هيئة تنظيمية يهيمن عليها موالون لخامنئي) على رفض ترشيح شخصيات من الحرس الثوري للرئاسة.

ومع استبعاد رجال الحرس الثوري من المنافسات الانتخابية طالما أن خامنئي موجود، فمن المرجح أن هذا التحالف غير المقدس بين الديكتاتور العظيم وميليشياته لن ينهار أو يتفكك إلا بالموت الجسدي لخامنئي أو وقوع كارثة تزيله من السلطة، وبمعنى آخر إيران متماسكة اليوم بفضل الثمانيني خامنئي وسلطته.

والآن ينشغل العديد من المحللين بسؤال بسيط، من سيحل محل خامنئي في منصب المرشد الأعلى؟ يرى عزيزي أنه من غير المرجح أن تستمر هذه المؤسسة الفريدة للمرشد الأعلى، وربما سيكون هناك تغيير دستوري للتخلص من هذا المنصب نهائيًا.

لكن في الواقع وأيًّا كان من سيخلف خامنئي، فلا توجد شخصية دينية تتمتع بالكاريزما أو القوة اللازمة لتبرز كمرشد أعلى قوي، لقد تم تهميش جميع المرشحين المحتملين منذ فترة طويلة، وكان رئيسي الخليفة المحتمل وآخر المطلعين على خبايا المرشد الأعلى، لكنه مات.

ويؤكد عزيزي على أن المرشد الجديد لن يحتفظ بمعظم السلطة التي كانت للخميني وخامنئي، بل سيكون مدينًا بالفضل لفصيل واحد داخل النظام، وضعيفًا غير قادر على ممارسة السلطة بشكل مستقل، في الغالب سيكون خاضعًا لأولئك العسكريين الأكثر تنظيمًا، والذين يتمتعون بالسلطة الحقيقية.

وفي كل الأحوال يرى عزيزي أن معركة ضارية بين قطبَين على وشك أن تقع، أحدهما يتكون من الحرس الثوري والرجال الطموحين الذين يسيطرون على الأسلحة والموارد، والآخر يتكون من الملايين من الرجال والنساء الذين يشعورن بالسخط والغضب ويريدون إجراء تغيير حقيقي رغم افتقارهم إلى التنظيم والوحدة، وربما نتفاجأ في أي لحظة بانتفاضة أخرى، هناك بالتأكيد آمال لذلك.

وحسب استنتاج عزيزي، فحتى لو وصل الحرس الثوري أو قائد من صفوفه إلى رأس السلطة، فمن المحتمل جدًّا أن يضعوا حدًّا لبعض أسوأ سياسات النظام الحالي، أو أن يستبدلوا مبادئ العمامة الخمينية التي لم يعد أحد يؤمن بها بالمصالح الخاصة والقبعة العسكرية.

وبما أن الحرس الثوري هم حاليًا منفّذو سياسة خامنئي، ربما يكون من الصعب تخيلهم وهم يغيرون جلودهم، لكن مع استمرار الأزمات وإفلاس الأيديولوجيا الحاكمة، فمن المرجح جدًّا أن تدفَن مع خامنئي، وتطوي إيران صفحة من تاريخها، فكيف سيكون شكل الفصل القادم؟