كانت المساعدات والقروض الخارجية، من أهم الثوابت التي لم يغيرها الزمن في مختلف أنظمة الحكم المتعاقبة على مصر، منذ عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وحتى عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إذ كان لديها تعلق دائم بكل ما يأتي من الخارج وترقب مزمن لا ينتهي لهبات المنح والمساعدات، وميل عنيد للاستدانة.

وهكذا ظلت حكومات الجمهورية عاجزة عن توليد إيرادات تفي باحتياجاتها، كما فشلت في تقليص نفقاتها لتتواءم مع تدهور الإيرادات العامة، ما جعل مصر تقع معظم الأحيان في أزمات مديونية عنيفة كان لها تأثير بالغ على الاقتصاد المصري عمومًا، وقيمة الجنيه المصري خصوصًا.

ومع ذلك تنوعت السياسة المالية لكل رئيس، واختلف نهج الاقتراض لكل نظام، وكان لدى كل منهم جملة من الأسباب والأعذار التي قدمها لتبرير الالتفات المستمر للخارج والاستدانة من أطراف مختلفة.

في ملف “خزينة مثقوبة” نرصد أهم مشكلات الاقتصاد المصري، ومحاولات الأنظمة الحاكمة في ترقيع ثقوبها والقفز عنها، للتغطية على فسادها وفشل سياستها في إدارة هذا الملف الذي هدد وجودها وعمرها السياسي. والبداية من هذا المقال الذي نستعرض فيه الأسباب التي دفعت مصر للاستدانة والاعتماد على المساعدات الخارجية، ونبين كيف تطورت هذه السياسة عبر مراحل مختلفة من تاريخ الجمهورية.

ديون جمال عبد الناصر: يدٌ لأمريكا وأخرى للسوفيت

في كتابه “النظام القوي والدولة الضعيفة”، يرى الباحث الاقتصادي سامر سليمان، أنه على الرغم من نجاح نظام جمال عبد الناصر في تحقيق الاستقرار السياسي، فإن المشكلة الرئيسية كانت أن تلك الدولة يجب تغذيتها دائمًا بالموارد المالية، حتى تستطيع تحقيق الضبط السياسي بكفاءة، وبعد الاعتماد على الأموال التي صادرها من الرأسماليين الأجانب بعد تأميم ممتلكاتهم، كان على النظام أن يبحث عن موارد أخرى، وهو ما فشل في تحقيقه، فكان الميل نحو تعبئة الموارد الخارجية وطلب المعونة الأجنبية، وهو طابع أصيل في النظام السياسي الذي أسسه جمال عبد الناصر وجدده السادات ثم مبارك، كما يعتقد سليمان.

واللافت للنظر أن عملية تأميم ممتلكات الأجانب، كانت أحد الأسباب التي دفعت النظام للاقتراض، وذلك بهدف دفع التعويضات لمساهمي شركة قناة السويس البريطانيين بعد تأميم القناة، وتعويضات رعايا الدول الأجنبية الذين أممت ممتلكاتهم.

وبحسب كتاب “قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد علي إلى عهد مبارك”، للدكتور جلال أمين، فقد حصلت مصر على عدة قروض من دول مختلفة في فترتي الستينيات والخمسينيات، حيث قدرت قيمة المساعدات والقروض الخارجية في الفترة من 1958 إلى 1965 بنحو 800 مليون جنيه مصري، تنقسم إلى 300 مليون جنيه من الولايات المتحدة و500 مليون جنيه من الاتحاد السوفيتي.

ويُفسر الفكر الاقتصادي البارز، الأسباب التي كانت تدفع مصر للحصول على كل قرض ومنحة، بأن النظام الناصري كان يعمل على زيادة قدرة مصر الإنتاجية من خلال تمويل المشروعات الصناعية، ولتمويل بناء السد العالي، ودفع جهود التنمية وتمويل الإنفاق الحكومي على مد المرافق الأساسية في جميع أنحاء الجمهورية مثل الكهرباء، وشراء السلع والحبوب، وتقديم دعم على السلع والخدمات للمواطنين، وكذلك استيراد السلع الاستهلاكية من الخارج، بالإضافة إلى تمويل الجهود العسكرية في حرب اليمن.

وبنهاية حكم الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970، وصلت ديون مصر الخارجية نحو 1.80 مليار دولار، ما يُمثل نحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي المُقدر بـ8.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك الدولي، ويرى الدكتور جلال أمين في كتابه، أن تجربة عبد الناصر في اللجوء إلى الاقتراض لتمويل التنمية كانت مبررة، فقد كان إلى حد كبير اقتراضًا إنتاجيًا، وليس استهلاكيًا، ويقول لا يُمكن أن يجادل أحد في أن قروض عبد الناصر المدنية قد وجهت بكاملها تقريبًا لزيادة قدرة مصر الإنتاجية، إما لتمويل مشروعات صناعية وإما لتمويل السد العالي.

ويجادل أمين أنه رغم الصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري بعد هزيمة 1967، لم يكن من بين الحلول التي لجأ إليها عبد الناصر إغراق مصر بديون لا تستطيع الوفاء بها، فمع ضخامة الأعباء والتضاؤل الشديد في الموارد الذاتية، كان سداد العجز يتم بالأساس بالمنح التي لا تولد أي أعباء مالية، أو بالقروض من الكتلة الشرقية ذات الشروط بالغة اليسر.

ولم يلجأ إلى الاقتراض باهظ التكلفة، وكان الثمن الذي دفعه الاقتصاد المصري لذلك، يتمثل في الانخفاض الشديد في معدل التنمية، وهو اختيار حكيم، كما يعتقد المفكر وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية.

ديون أنور السادات: الالتفات من الشرق إلى الغرب

خلال سنوات حكم الرئيس الراحل أنور السادات، زادت ديون مصر الخارجية زيادة مذهلة، ففي أول خمس سنوات، ارتفعت الديون الخارجية المدنية بنسبة 350%، من 1.8 مليار دولار إلى 6.3 مليار دولار.

ويرى جلال أمين، أنه رغم الظروف الخارجية التي كانت مؤثرة، فإن المسؤولية الأكبر تقع على أخطاء الإدارة الاقتصادية، بسبب الفشل في ضبط الواردات، حيث أطلق النظام حرية استيراد الكثير من السلع الضرورية وغير الضرورية، ومعظم الأخيرة كان لإشباع حاجات استهلاكية بحتة لم تكن ظروف الاقتصاد المصري وقتها تسمح بها، وعلى الأخص في أعقاب حرب 1973، وهو ما لم يكن يتناسب بأي شكل مع ضآلة موارد مصر من النقد الأجنبي، وفي ظل تراجع الصادرات.

ونتيجة ذلك، لجأت مصر إلى تمويل عجز الميزان التجاري من خلال الإفراط في الاقتراض قصير الأجل وباهظ التكلفة، والتي كانت له أعباء ثقيلة لا تتمثل فقط في الفوائد، لكن في المبالغ المستحقة عند التآخر، وعند اعتراض بعض المسؤولين الاقتصاديين على هذه السياسات، قابلها السادات بالرفض بحجة أن الأمر يتعلق “بسياسات عليا” لا يُسمح بمناقشتها، وهو ما يُعزيه أمين إلى أنه استجابة لنفس النوع من الضغوط والإغراءات التي تعرض لها الخديوي إسماعيل من جانب السماسرة والمرابين.

زادت المنح والهبات بشدة خلال حكم السادات، عن التي كانت تحصل عليها مصر في أثناء حكم عبد الناصر، وتكونت معظمها من المعونات العربية، حتى إنها غطت في السنوات الخمسة الأولى من الحكم، ما يقرب من نصف إجمالي العجز في موارد مصر من العملات الأجنبية، ولم يكتف النظام بذلك، بل استمر الرئيس وحكومته في الذهاب لجولات متعاقبة في دول الخليج يرجون فيها زيادة حجم المعونات العربية، بحجة البطولات التي قدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر، وما قدمته مصر من تضحيات للقضية الفلسطينية، وما تؤديه العمالة المصرية من دور في تنمية دول الخليج.

لكن كان رد حكومات وممالك تلك الدول بأنهم بالفعل قدموا أكثر مما يستطيعون، وحتى إذا كان باستطاعتهم تقديم أكثر فهم لا يضمنون أن مصر سوف تحسن استخدام تلك الأموال، وكانت هناك أيضًا تلميحات بتصرفات الفساد والتبديد التي تنتهجها الإدارة المصرية.

وبحسب الباحث الاقتصادي سامر سليمان، كانت الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، والديون الخارجية مستحقة الدفع، من أهم الأسباب التي أجبرت الرئيس المصري على تقديم أكبر تنازل في المجال السياسي، وكانت زيارته لـ”إسرائيل” واحدة من الشروط المفروضة عليه من أجل التدخل لإنقاذه.

كما يرى أن التحول الكبير الذي قام به السادات من الشرق إلى الغرب، يمثل في جانب منه محاولة للخروج من الأزمة المالية التي هددت استقرار نظامه، وهو التفسير الأكثر منطقية للتحولات السياسية والاجتماعية الهائلة التي أجراها النظام في ذلك الحين، وإن كان الكثير لا يلتفت إليه، ويرون أن هذا التحول كان مجرد إعجاب شديد من الرئيس بالغرب.

وبعد أن استحق السادات رضا الأمريكيين والدول الغربية والمؤسسات المالية، حدثت انتعاشة في الاقتصاد المصري بداية من عام 1977 حتى نهاية عصر السادات 1981، وذلك بفضل تدفق موارد العملة الأجنبية وزيادة صادرات البترول، والزيادة السريعة في تحويلات المصريين بالخارج، ولكن كل ذلك لم يمنع الإدارة المصرية من وضع حد للمديونية الخارجية، والذي حدث هو العكس تمامًا، فإذا بمصر تتجه نحو المزيد من الاستدانة، وبعد أن كانت الديون الخارجية المدنية بـ4.8 مليار دولار في عام 1975، تضاعفت لتصل إلى 22 مليار دولار في عام 1981.

ويعتقد أستاذ الاقتصاد جلال أمين، أن الاقتصاد المصري خلال حكم السادات، لم يجن الكثير من الثمار مقابل التورط في الديون، ولم يتغير هيكل الاقتصاد المصري، وعلى العكس صاحب تلك الديون اختلال في هيكل الإنتاج والعمالة، فقد وجهت الاستثمارات في تلك الفترة إلى فروع قليلة الإنتاجية وضعيفة العائد، ما جعل مصر خلال السنوات التالية تواجه أعباءً ثقيلةً من المديونية، دون أن يكون في قدرتها توليد الدخل الكافي لتغطية هذا العبء.

وتنحصر ثمار تلك الفترة، في إعادة إعمار مدن القناة، وتشغيل قناة السويس من جديد، وتعويض النقص في المخزون السلعي من بعض المواد الأولية والوسيطة، أما حرب 1973 فقد جرى تمويل معظمها من الهبات والمنح العربية، ومن ثم لا يجب التعلل بها لتبرير زيادة الديون كما يرى أمين.

ديون حسني مبارك: إرث ثقيل وثورة حاسمة

ورث مبارك تركة ديون ثقيلة من أنور السادات، وبحسب تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية جلال أمين، فقد وصلت إجمالي ديون السادات المدنية والعسكرية والعامة والخاصة، نحو 30 مليار دولار، ما يُعادل 141% من الناتج المحلي في ذلك الحين.

وفي عامه الأول كان على نظام مبارك أن يدفع لخدمة الديون المدنية وحدها 2.9 مليار دولار من الأقساط والفوائد، وخلال السنوات التالية انخفضت أهم موارد النقد الأجنبي، البترول وقناة السويس وتحويلات العاملين، لذلك استمر النظام على نفس سابقه من خلال الاعتماد على القروض الخارجية في تمويل العجز، وخلال ست سنوات فقط من الحكم، تضاعفت الديون الخارجية لتصل إلى 44.15 مليار دولار في عام 1987. وفقًا لأرقام البنك الدولي.

وصولًا إلى نهاية الثمانينيات، حين كانت مصر تواجه أزمة اقتصادية عنيفة، نتيجة زيادة أعباء خدمة الدين، وعجز ميزان المدفوعات بسبب تقلص موارد النقد الأجنبي مع تراجع صادرات البترول، حتى أصبحت في مواجهة عصيبة مع شبح الإفلاس، ما جعل الجميع يعتقد أن مصر بحاجة إلى معجزة حقيقية للخروج من أزمتها.

وفي كتابه “مصر في عهد مبارك” الصادر عام 1989، قدم روبرت سبرنجبورج المحلل المتخصص في السياسة المصرية، ثلاثة سيناريوهات لانتهاء الأزمة: الأول هو ديكتاتورية تتأسس على تحالف بين الجيش والرأسمالية وتحكم بقبضة من حديد، والثاني، أن يتحالف النظام مع الإسلاميين لإضفاء شرعية دينية على احتكاره للحكم، أما الثالث، فهو أن يسعى النظام لتثبيت الأمر في انتظار تدفق الموارد من جديد.

وهي النبوءة التي تحققت بالفعل، مع اجتياح صدام حسين للكويت في أغسطس/آب 1990، لتظهر الحاجة إلى مشاركة مصر في الحرب ضد العراق بالتعاون مع دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية لإضفاء الشرعية عليها، ومقابل ذلك جرى إسقاط نحو نصف ديونها من الولايات المتحدة ودول الخليج، ما يُقدر بقيمة 13.7 مليار دولار، مع تعهدات بمساعدات مالية بلغت 4726 مليون دولار من بعض الدول العربية، لتنتهي أعنف أزمة مالية تمر بها الدولة، بعد أزمة المديونية التي كانت في عصر الخديوي إسماعيل وانتهت بالتدخل الأجنبي ثم الاحتلال البريطاني لمصر، بحسب الباحث الاقتصادي سامر سليمان.

ومع دخول الألفية الجديدة، شهد الاقتصاد المصري بعض التحسن، لكن الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 انعكست تداعياتها على مختلف جوانب الاقتصاد المصري، نتيجة تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض الصادرات بسبب تباطؤ الطلب العالمي، وبالطبع اضطرت الحكومة المصرية إلى زيادة الاقتراض لتغطية العجز في الميزانية، ما أدى إلى زيادة في حجم الدين العام وتراجع النمو الاقتصادي نسبيًا مقارنة بالسنوات السابقة للأزمة، وظلت معدلات البطالة والتضخم مرتفعة، إلى أن أتت ثورة 25 يناير.

ديون عبد الفتاح السيسي: أقرب نقطة من الهاوية

تمر مصر في الوقت الراهن بأزمة ديون غير مسبوقة، وإذا كشفت الحكومة المصرية عن بيانات الديون الداخلية، فمن المتوقع أن يُعادل الدين العام قيمة الناتج المحلي الإجمالي وربما يتخطاه، ووفقًا لبيانات البنك المركزي، من المفترض أن تسدد مصر نحو 42.3 مليار دولار على الأقل خلال العام الحالي، تنقسم ما بين 32.8 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل، و9.5 مليار دولار قصيرة الأجل، كما يتعين عليها تسديد 19.4 مليار دولار ديون طويلة ومتوسطة الأجل في عام 2025.

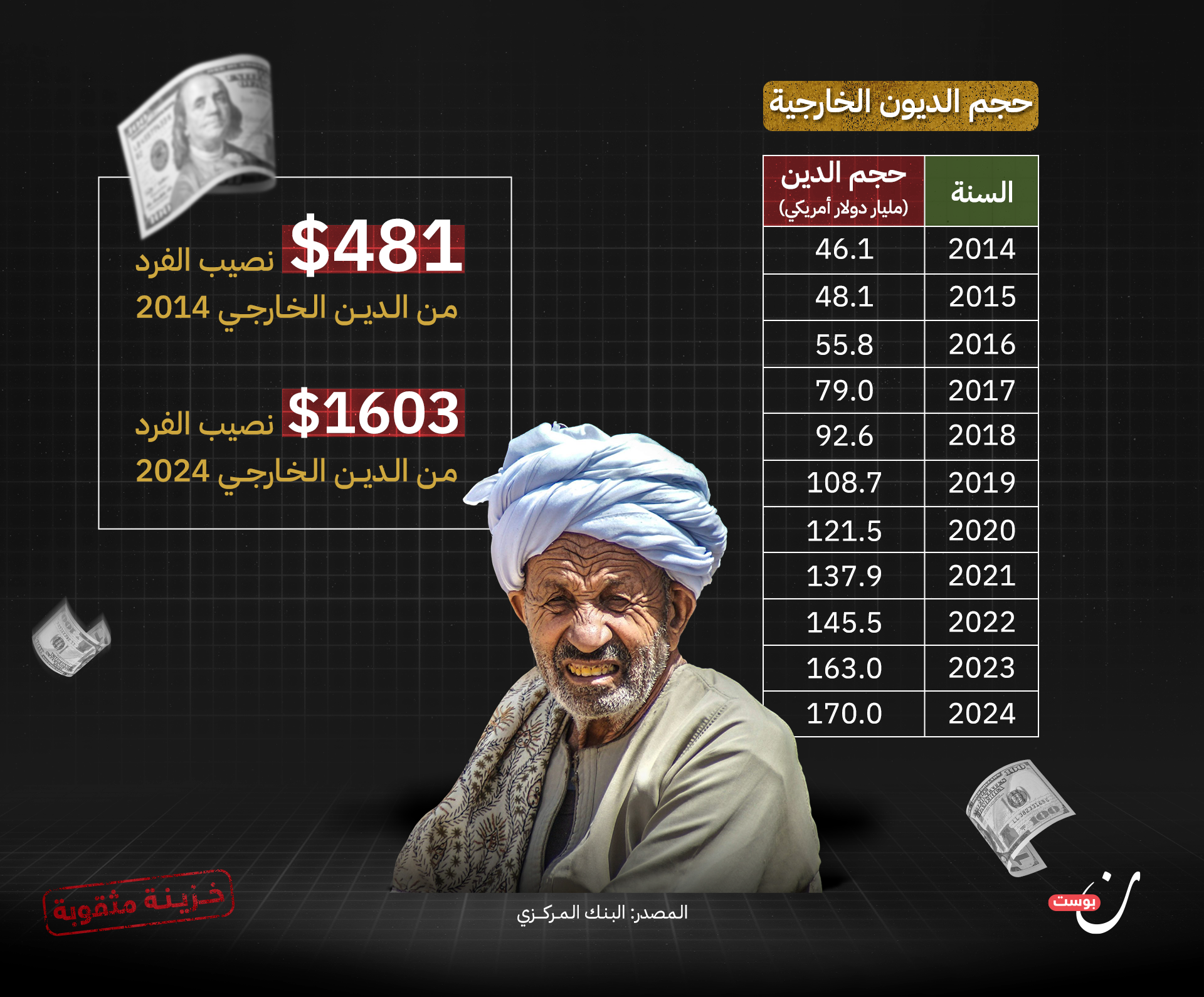

ويُقدر قيمة الدين الخارجي بنحو 170 مليار دولار، وفق أحدث بيانات البنك المركزي، ولم تُصدر الحكومة منذ نحو عامين بيانات عن حجم الدين المحلي، لكن عند النظر إلى موازنة العام المالي المقبل 2024- 2024، سنجد أن بند خدمة الدين وحده يبتلع 62% من استخدامات الموازنة العامة.

ولمعرفة أسباب تفاقم الديون في الوقت الراهن، يجب العودة إلى قبل نحو عشر سنوات مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم، وحصوله على مساعدات مالية هائلة وغير مسبوقة في تاريخ مصر، تدفقت من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، وتضمنت هذه المساعدات منحًا ماليةً وعينيةً وقروضًا وودائع لدى البنك المركزي، ما أسهم في انتعاش الاقتصاد المصري، ويُقدر قيمة الدعم الخليجي بداية عام 2011، بنحو 100 مليار دولار.

بالتزامن مع دعم الدول العربية، تبنى الرئيس المصري نهجًا اقتصاديًا يعتمد على سياسة الاستثمارات الضخمة في المشروعات الكبرى، وأول هذه المشروعات كان حفر تفريعة جديدة لقناة السويس عام 2015، ولتحقيق رغبة الرئيس في تنفيذ المشروع في عام واحد بدلًا من ثلاثة، زادت التكلفة من 2.5 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار، ومولت الحكومة المشروع من خلال حزمة من القروض، بالإضافة إلى استنزاف معظم احتياطيات النقد الأجنبي، وأقر محافظ البنك المركزي حينها، هشام رامز، بأن أزمة نقص الدولار في عام 2016 كانت نتيجة الإنفاق على المشروع.

وهو نفس العام الذي بدأت فيه الدول الخليجية تمتنع عن تقديم المزيد من المساعدات والمنح المجانية، لعدم قدرة النظام على خلق اقتصاد مُنتج يعتمد على ذاته، وعبرت بعض تلك الدول عن رغبتها في عدم تقديم المزيد من الدعم المجاني، ما دفع مصر إلى العودة لقروض صندوق النقد الدولي، بعد نحو 26 عامًا من آخر اتفاق، وحصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار مقابل شروط صارمة، مثل إلغاء الدعم العيني وتخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وتخفيض قيمة العملة.

كان قرض الصندوق بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ما سهل على الدولة الوصول لأسواق المال العالمية، وإصدار أدوات دين سيادية مقومة بالعملات الأجنبية وبعوائد مرتفعة وكميات كبيرة. مع بيع أدوات دين حكومية، ومنح عائد مرتفع هو الأعلى في الأسواق الناشئة، وإتاحة تحويل الأرباح بالدولار للمستثمرين.

وبالطبع هذه الإصدارات وفرت سيولة مالية هائلة، ساعدت النظام في تمويل المشروعات الكبرى وسد العجز في الميزانية. وقد أنفقت مصر نحو 10 تريليونات جنيه (300 مليار دولار) على تلك المشروعات، وفقًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان نتيجة ذلك تضاعف حجم الدين الخارجي حوالي أربع مرات.

ومن المتعارف عليه، أن لزيادة الديون ثمنًا لا بد من دفعه آجلًا أو عاجلًا، والاعتماد على القروض لرفع معدل التنمية لا بد أن يؤدي في وقت لاحق إلى التضحية بالتنمية وبكل شيء من أجل خدمة الديون، خصوصًا إذا كانت أسعار الفوائد على القروض أقل من العائد على الاستثمارات التي توجهت هذه القروض إليها.

وسرعان ما انكشفت هشاشة الاقتصاد المصري مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث خرجت نحو 25 مليار دولار من الأموال الساخنة التي اعتمدت عليها الحكومة خلال السنوات الستة الماضية، وأمام هذا المأزق لجأت مصر إلى أكثر شيء تعرفه منذ عصر عبد الناصر، وهو طلب المساعدة من الخارج، واقتراض المزيد من الديون، وانتظار الهبة التي ستأتي من السماء أو المعجزة التي ستأتي في اللحظات الأخيرة وتنتشلها من على حافة الهاوية.

تحققت الأولى في صورة ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات والودائع في البنك من الحلفاء في الخليج خلال الأشهر الأولى للأزمة عام 2022، والثانية تحققت مع توقيع الحكومة المصرية لاتفاق من أجل الحصول على قرض في نهاية العام نفسه، في نفس وقت لجوء مصر للاقتراض بكل الطرق المتاحة لها، وباستخدام الوسائل كافة، حتى إنها أصدرت أدوات دين قصيرة الأجل منذ بداية العام الحالي 2024، وحتى شهر أبريل/نيسان، بقيمة تُعادل 71.6 مليار دولار وبعوائد مرتفعة تتجاوز 30%.

ولا تزال الإدارة المصرية مستمرة على نفس النهج أيًا كانت العواقب، حيث تواجه احتياجات تمويلية بقيمة 2.8 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وتعتزم تغطيتها من خلال الاقتراض الخارجي وإصدار أدوات الدين الحكومية.

أما الطلب أو الأمنية الثالثة فقد تحققت، حيث كان يواجه النظام الحالي أزمة اقتصادية ضاغطة، نتيجة زيادة أعباء الديون إلى مستويات غير مسبوقة، وانهيار الجنيه المصري وارتفاع مستويات التضخم، وتململ الحلفاء الخليجيين من الفشل الاقتصادي وتراجع الدعم والمنح التي كانت تقدمها في السابق، ما جعل الأسواق الدولية تتوقع أن مصر ستتخلف عن سداد ديونها، إلى أن أتت المعجزة من السماء.

مع انطلاق طوفان الأقصى، واقتحام حركة حماس السياج الفاصل ودخول المستوطنات الإسرائيلية، لتتغير كل المعادلات، ويظهر من جديد الحاجة إلى مصر، فأصبح لدى العالم أسباب ملحة لإنقاذها، إذ يضعها موقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية في قلب الأحداث، لذا سرعان ما تحولت إلى طرف رئيسي في المفاوضات بشأن الحرب، بالإضافة إلى كونها بوابة دخول المساعدات وعبور الفلسطينيين المحاصرين.

ونتيجة ذلك نالت مصر صك النجاة من الانهيار الاقتصادي، وتدفق إليها 35 مليار دولار في صفقة استحواذ حكومة الإمارات على مدينة رأس الحكمة، بالإضافة إلى حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي بنحو 8 مليارات دولار، تتضمن قروضًا واستثمارات ومنحًا. وهو ما يُذكرنا بالأزمة التي شهدتها مصر في عصر مبارك والمعجزة التي حدثت بطريقة مشابهة.

ختامًا، نلاحظ الدور المحوري الذي لعبته المديونية والحاجة الملحة إلى القروض في مسيرة الأنظمة المتعاقبة. حيث دفعت تلك الحاجة إلى إحداث تحولات وتغيرات جذرية في سياسة الدولة المصرية، ففي عهد جمال عبد الناصر، احتلت مصر المرتبة الأولى في العالم من حيث الحصول على المساعدات السوفيتية، بينما في عهد أنور السادات وحسني مبارك، احتلت المرتبة الثانية من حيث المساعدات الأمريكية، أما في عهد عبد الفتاح السيسي، تأتي مصر في المرتبة الثانية ضمن أعلى دول العالم مديونية لصندوق النقد الدولي.

وبناءً على المعطيات السابقة، فقد تحولت السياسة المالية للدولة من الاستدانة بهدف تمويل المشروعات التنموية والصناعية وتوفير سلع مدعومة للمواطنين في حكم عبد الناصر، إلى الاستدانة لاستيراد السلع الاستهلاكية المرفهة وتمويل الاستثمارات غير المنتجة خلال حكم السادات، ثم الاستدانة لتسديد الديون القديمة وإبقاء الأمور كما هي للحفاظ على استقرار نظام الحكم في عهد مبارك.

أما في عهد السيسي، فكانت الاستدانة لتمويل مشروعات ضخمة وغير واقعية، غالبًا ما تفتقر إلى الدراسات والخطط اللازمة لتحقيق عائدات مستدامة، ما أدى إلى تفاقم أزمة الديون، ودخول العملة المصرية في سلسلة من التخفيضات المتتالية، وهو ما انعكس على معدل التضخم الذي ارتفع إلى مستويات قياسية، مع تآكل قيمة الأجور والمدخرات وتراجع القدرة الشرائية لغالبية المصريين، وتدهور الأوضاع المعيشية للطبقات الفقيرة وتقييد قدرتهم في تلبية الاحتياجات الأساسية.