في نهاية مايو/ أيار 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع سعر الخبز المدعوم من 5 قروش ليصل إلى 20 قرشًا، بنسبة زيادة 300%، ما يعني أن أسرة من 4 أفراد كانت تستهلك في الشهر بـ 30 جنيهًا ستستهلك 120 جنيهًا من أجل الخبز وحده، وسيكون لهذا القرار تبعات اقتصادية واجتماعية كبيرة على عشرات الملايين من الأسر الفقيرة، إذ يعتمد نحو 70 مليون مصري على الخبز المدعوم بشكل أساسي، فيتخذونه بديلًا مُشبعًا في ظل ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية.

في المؤتمر نفسه الذي أُقرّت فيه زيادة رغيف الخبز، ألمح رئيس الوزراء إلى نية جديدة للحكومة في تغيير سياسة الدعم المتّبعة من الأساس، وذلك بهدف التحول إلى الدعم النقدي وهي السياسة التي تبتغيها الحكومة، ويعدّ شكلًا من أشكال تعاطي الحكومة مع سياسات صندوق النقد الدولي فيما يطلق عليه عملية الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى سياسات اقتصادية منحازة لأصحاب رؤوس الأموال على حساب الشرائح الأقل دخلًا.

وتبلغ نسبة الدعم من الموازنة العامة للعام المالي الحالي ما مقداره نحو 636 مليار جنيه، أي ما يعادل 16% فقط من إجمالي مصروفات موازنة العام المالي المقبل 2024-2025، بقيمة 3.9 تريليونات جنيه، بحسب بيانات وزارة المالية.

كما أن ذلك الدعم لا يعدّ ضمانة للمستهلك الذي قد يضطر إلى التصرف بالأموال في مخصصات أخرى غير السلع الأساسية التي يحتاجها، ومن المتوقع استبعاد فئات ضخمة من منظومة الدعم النقدي المزمع إنشاؤها، فمع وجود مبلغ من المال يصرف شهريًا في ظل انخفاض القدرة الشرائية للعملة المصرية، من المتوقع أن تأتي مرحلة ما ويكون غير كافٍ لقوت الأسرة، خاصةً أن الحكومة لا تواكب غلاء الأسعار بالزيادات بنفس السرعة التي تغلو بها الأسعار يومًا بعد يوم.

وهذه الخطوة لها رمزية لا يمكن إغفالها، فرفع الدعم عن الخبز دائمًا ما شكّل تحديًا للأنظمة المتعاقبة التي تسعى إلى تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي منذ عام 1977، ما يعني أن الحكومة الحالية ليست مثالًا استثنائيًا على تعسفية التعامل مع منظومة الدعم التي كانت تشكّل علاقة حساسة بين المواطن المصري والحكومات المتعاقبة، ولكن تلك الإجراءات ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية السيّئة ظلت تطرح سؤالًا لحوحًا عن التنبؤ بإلى أي مدى يستطيع المصريون التحمل، لذلك يتحتم على السائل أن يفتش في دفاتر العلاقة بين الشعب المصري وحكومته والتاريخ الذي قادنا إلى اللحظة الحالية.

نشأة الدعم

يعدّ الدعم ركنًا أساسيًا في العلاقة بين المصريين والحاكم على مرّ التاريخ على أساس تنظيم الحياة الاقتصادية، ويمكن القول إنه لعب دورًا محوريًا في استدامة أنظمة الحكم، وساهم في تحقيق قدر من التوازن الاجتماعي والاقتصادي.

لكن تاريخ الدولة الحديثة في مصر، كما يذهب الباحث في الاقتصاد السياسي نزيه الأيوبي في كتابه “تضخيم الدولة العربية”، يعود إلى عصر الوالي محمد علي. فمن زاوية المعنى القانوني الأوروبي الحديث للدولة، بصفتها كيانًا إقليميًا قائمًا على السيادة خارجيًا والمؤسسات القانونية والسوق الموحدة داخليًا، فإن فترة محمد علي نقلت الدولة في مصر إلى العصر الحديث، وما يستتبعه ذلك من إقامة بيروقراطية واسعة ونظام حكومي ولوائح تشريعية أولية إلى أن تبلور دستور الدولة فيما بعد.

ومن أسرة محمد علي يمكن الانطلاق أيضًا إلى معرفة تاريخ بدء الدعم بالمعنى الذي نعرفه حاليًا، فقد كان لجوء الحكومة المصرية من الأساس إلى تلك الآلية لتنظيم الاقتصاد والمجتمع من أجل مقاومة السوق السوداء الكبرى، التي عانى من آثارها المجتمع في الحربَين العالميتَين خلال النصف الأول من القرن العشرين.

وتظهر ملامح ذلك المجتمع جلية في فيلم “السوق السوداء” عام 1945. فعلى سبيل المثال من أجل ضبط المجتمع، كانت الحكومة المصرية في أعقاب الحرب العالمية الأولى تستورد القمح والدقيق وتبيعه في منافذ حكومية بأسعار مخفضة، وأثناء الحرب العالمية الثانية بداية من العام 1941 طبّقت الحكومة دعمًا يشمل العديد من السلع الأساسية مثل السكّر والكيروسين والزيت والشاي، تصرف من خلال البطاقة التموينية وتنظَّم وفقًا لعدد أفراد الأسرة، وهو النظام الذي ما زالت أشكاله باقية حتى اليوم وإن كانت قد بدأت في التبخّر.

التوسُّع الناصري

توسّع تدخل الدولة في الاقتصاد في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وتبعًا لذلك منذ بداية سياسات “الإصلاح الزراعي” بدا أن نظام عبد الناصر يعقد صفقة جديدة مع النظام المصري: شراء الشرعية السياسية للنظام من خلال التوسع في تطبيق “سياسات رفاه”، مقابل احتكار السلطة الذي بدا أنه كان النهج الذي سيسلكه النظام منذ قرر القضاء على الحياة الحزبية والسياسية في مصر، ليصوغ مفهومًا جديدًا للسياسة مرتبط بما أسماه “عيشة أحسن”.

في أحد خطاباته، والتي أحصاها الباحث شريف يونس في كتابه “نداء الشعب”، يقول عبد الناصر التالي: “السياسة اليوم لم تعد كلامًا، ولم تعد هتافًا ووعودًا، السياسة اليوم عمل، اقتصاد، نحن نصنع نظام حكم، ولكن من أجل ماذا؟ الغاية من ذلك أن نعيش عيشة أحسن، يجب على كل واحد منا أن يتفهم أن السياسة هي إنتاج”.

حلم دولة الرفاه ونظام الدعم الذي تعززت أهميته وتوسع عقب هزيمة عام 1967، سرعان ما هوى في أعقاب النصر عام 1973 مع توجُّه نظام السادات نحو سياسة الانفتاح الاقتصادي

صاغت الصحف القومية ذلك المذهب كالآتي في أحد المانشيتات: “الحرية في أمة فقيرة، حرية كاذبة خادعة”، لذا كان لزامًا على النظام أن يشرع في ترجمة تلك الكلمات التي يستمد هيمنته الأيديولوجية منها إلى واقع، لذلك في عهد عبد الناصر توسعت الحكومة في منظومة الدعم واستحقاق الحصول على الغذاء، فكان دعم رغيف الخبز في قلب سياسة الدعم الناصرية.

وإلى جانب رغيف الخبز، توسّع الدعم خصوصًا في أعقاب حرب 1967 ليشمل العدس والفول والبروتينات من اللحوم والكهرباء والبنزين والنقل، وبعض المنتجات القطنية، وقد استهدف جموع الشعب وليس محدودي الدخل أو الفقراء فقط، وفي عام 1970 كان مخصصًا ما قدره 20 مليون جنيه للدعم، كان للدعم الغذائي نصيب منها ما قدره 75%.

آتت سياسات الناصرية أكلها كما يؤكد الباحث سعد الدين إبراهيم، الذي شارك في كتاب “Egypt’s Economic Potential“، فقد أسهمت تلك الإجراءات الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي، بالإضافة إلى إعادة توزيع ملكية الأراضي والحدّ من زيادة إيجارات المساكن والتوسع في القطاع العام، في خفض معدلات الفقر في المدن والريف على حد سواء.

لكن حلم دولة الرفاه ونظام الدعم الذي تعززت أهميته وتوسع عقب هزيمة عام 1967، سرعان ما هوى في أعقاب النصر عام 1973 مع توجُّه نظام السادات نحو سياسة الانفتاح الاقتصادي وما أعقبه، فكانت حرب أكتوبر ونتائجها بمثابة شرعية جديدة للرئيس أنور السادات تختلف عن شرعية نظام ثورة الضباط في عهد عبد الناصر.

وبينما كان الاثنان وليدَي مرحلة واحدة وحركة واحدة، بدا أن كرسي الحكم جعل من حكمهما أشبه بأسطورة الهيدرا، ذلك الوحش ذو الجسد الواحد لكن برؤوس عديدة تختلف في مظهرها، لذلك تبدو قراءة أحداث التاريخ المصري على ضوء جملة “جمهورية الضباط” أو “جمهورية يوليو” هي قراءة قاصرة عن رؤية الفروق والمسارات والآثار.

النصر.. نقمة النعمة

في أعقاب الحرب، كان السادات يحلم بإعادة إدماج الاقتصاد المصري في النظام الاقتصادي الدولي الليبرالي، حيثما كان يؤمن أيديولوجيًا بأن مفاتيح الحل واللعبة في يد الأمريكيين، وبالتالي أراد أن يكون ضمن معسكرهم، لكن سياسة الباب المفتوح التي اتبعها فشلت في اجتذاب القدر المنتظر من الاستثمار الأجنبي المباشر، ولم تأتِ بأكثر من 5 مليارات جنيه في السنوات الثماني الأولى، وخلفت ديونًا بلغت 22 مليار دولار عام 1981، بعد أن كانت 1.8 مليار دولار حينما تسلّم الحكم عام 1970.

تخلت الدولة شيئًا فشيئًا عن مشاريع التصنيع التنموية لصالح الاستيراد والنمط الاستهلاكي، وفي إطار محاولة حل أزمة الاقتصاد المزمنة، لجأ السادات إلى صندوق النقد الدولي لأول مرة للحصول على قرض قدره 600 مليون دولار لمعالجة ميزان المدفوعات عام 1977، وتورّط نظام السادات من خلال المساس بمنظومة الدعم وفقًا لإملاءات صندوق النقد الدولي، فقد خُفّضت النفقات الحكومية على منظومة الدعم وارتفعت أسعار سلع أساسية أهمها الخبز، وهو الأمر الذي اُستتبع بما يُعرف بـ”انتفاضة الخبز” الشهيرة في التاريخ المصري.

تعدّ “انتفاضة الخبز” في التاريخ المصري، و”انتفاضة الحرامية” في سردية السادات وتسميته لذلك الحدث، نموذجًا معبّرًا عن ردّ فعل الشارع المصري عند الإخلال بالعقد الاجتماعي.

كثيرًا ما يتم تخيُّل تلك الانتفاضة على أساس أنها “ثورة جياع” عفوية، وعلى ضوء تلك القراءة يكون من المفاجئ تصور لماذا يصبر المصريون باستمرار على الإجراءات التقشفية القاسية في عهد النظام الحالي، وفي واقع الأمر رغم أن “الانتفاضة” شعبية لا يغيب عنها التنظيم، وكذلك المناخ السياسي والوعي النقابي العمالي.

مضى السادات في سياسته ونهجه الاقتصادي والسياسي، وعقد السلام مع “إسرائيل” على أمل أن يساعده الأمريكيون والدول الغربية والمؤسسات المالية في إنقاذ الاقتصاد المصري

من خلال فيلم “العمال والسياسة” نستطيع أن نقرأ ما حدث على لسان المشاركين في الحدث أنفسهم وعدد من مؤرخي تلك الفترة، فقد انطلقت الانتفاضة وفقًا للمؤرخ العمالي صابر بركات من شركة “مصر حلوان” ومصانع “الدلتا للصلب” في شبرا الخيمة، ومن “الترسانة البحرية” في الإسكندرية، حيث خرج عمالها في المظاهرات الأولى بعد قرارات رئيس الوزراء القيسوني القاسية.

خرجت المظاهرات يوم 18 يناير/ كانون الثاني حاملة شعارات مثل “صوت عمال مصر بيقول، معدناش لاقيين الفول”، وإلى جوار العمال المنظمين في ميادين مصر خرجت البروليتاريا الرثة، وتوالت الأحداث التي أدّت إلى حرق الكثير من المنشآت العامة في القاهرة، حتى تراجع السادات عن قراره.

كان تراجع السادات مجرد خفض الرأس حتى تعبر الأمواج، ففي أعقاب ذلك، ورغم توسعته لنظام الدعم في الخبز والدقيق بالتحديد، أصدر نظام السادات العديد من القوانين التي تجرّم إضرابات العمال، وتسبّبت في سجن العديد من القيادات العمالية والرموز الثورية في مصر آنذاك.

وتحت ضغط الأزمة نفسها، مضى السادات في سياسته ونهجه الاقتصادي والسياسي، وعقد السلام مع “إسرائيل” على أمل أن يساعده الأمريكيون والدول الغربية والمؤسسات المالية في إنقاذ الاقتصاد المصري، وهو ما تسبّب في قتله بالنهاية، مسلّمًا خَلَفه مبارك دولة على وشك الإفلاس.

مبارك وإدارة الغضب

حينما تسلم مبارك السلطة كان في ذهنه صورتان: صورة عن رئيس قُتل إلى جواره، وصورة أخرى عن تأثير انتفاضة 1977 على نظام حكومته الذي سيدير دولة متضخمة وعلى وشك الإفلاس.

يقول الباحث سامر سليمان في كتابه “النظام القوي والدولة الضعيفة”: “كان درس 1977 هو أن أي تخفيض سريع ومفاجئ في بعض بنود الإنفاق العام ستكون نتيجته انفجارات اجتماعية شديدة، لهذا كان التدرج هو المبدأ المقدس الذي كان على نظام السادات ومن بعده مبارك أن يطبّقه بكل إخلاص”.

في الواقع، وفي أعقاب انتفاضة 1977، تمّت زيادة الإنفاق على الدعم بسبب أن الدعم الخارجي دومًا ما يتدخل لإنقاذ الاقتصاد المصري قبل الانهيار، ففي عام 1981 أصبحت نسبة الدعم من الإنفاق العام 20.5% بعدما كانت 15.5% عام انتفاضة الخبز.

لكن نظام مبارك في منتصف الثمانينيات واجه أزمة اقتصادية هددت كيان الدولة، حينما تراجعت موارد مصر الدولارية مع انخفاض الطلب على العمالة المصرية في الخليج، ما أدى إلى انخفاض تحويلات المصريين من الخارج بالعملة الصعبة، حيث كان للمصريين نسبة 15% من العمالة في دول الخليج كافة في ذاك الوقت، قبل أن تتراجع أسعار البترول خلال النصف الثاني من الثمانينيات.

نجح النظام في تقليص الدعم من دون قلاقل سياسية بسبب استراتيجية التخفيض التدريجي والمتخفّي، ونجاحه في تأمين الحد الأدنى من الرضا لدى قاعدته الاجتماعية، وهي بيروقراطية الدولة

وكانت مصر بحاجة إلى معجزة حقيقية للخروج من أزمتها، وأتت المعجزة مع اجتياح صدّام حسين للكويت في أغسطس/ آب 1990، ومشاركة مصر في الحرب ضد العراق، لتحصل على مكافأة سخية بإسقاط نحو نصف ديونها من قبل الولايات المتحدة ودول الخليج.

عقب ذلك بسنوات عاد صندوق النقد الدولي مرة أخرى كحلّ يفرض نفسه على طاولة اختيارات الدولة لمعالجة أزمتها الدائمة، ليبدأ النظام بخفض الدعم ولكن ليس كتلة واحدة ولا على مرحلة واحدة، فقد أُزيل الدعم عن السمك والدجاج والشاي والأرزّ، حتى أنه في عام 1997 لم يبقَ مدعومًا سوى العيش والدقيق والسكّر والزيت، وأعادت الدولة في عهد مبارك هيكلة منظومة بطاقات التموين واستحقاق الدعم الغذائي، بل إنها توقفت عن تسجيل المواليد الجدد في نظام الدعم عام 1989.

أما رغيف الخبز، فقد احتالت الدولة على مواطنيها من خلال عدد من الاستراتيجيات، فقد تحرك سعر الرغيف أولًا من قرش إلى قرشَين عام 1984، إلى أن ثُبّت عام 1989 على 5 قروش وهو السعر الذي ظل ثابتًا حتى مطلع يونيو/ حزيران الجاري، وقد لعبت الحكومة كثيرًا في وزن وحجم الرغيف وجودته، حيث تقلص من 150 غرامًا إلى 130 غرامًا، لكن لماذا لم يغضب المصريون؟

يجادل سليمان بأن الاضطرابات السياسية لا تحدث بفعل أسباب اقتصادية، لكن أيضًا في ظل سياق سياسي مواتٍ تفتقده مصر أيضًا في النظام الحالي، وبينما كان المناخ السياسي في السبعينيات مواتيًا للحركات الاحتجاجية، لوجود حركة عمالية وطلابية كانت في حالة النشاط بعد فترة كمون في عهد عبد الناصر.

أما في الثمانينيات، نجح النظام في تقليص الدعم من دون قلاقل سياسية بسبب استراتيجية التخفيض التدريجي والمتخفّي، ونجاحه في تأمين الحد الأدنى من الرضا لدى قاعدته الاجتماعية، وهي بيروقراطية الدولة.

يناير.. الحلم والكابوس

تراكم الغضب في عهد مبارك على مدار 30 عامًا، وتمخّض الجبل فولّد ثورة في النهاية عام 2011، وفي أعقاب الثورة أقرّت حكومة عصام شرف ميزانية بلغت 91 مليار دولار كانت الأكبر في التاريخ المصري، وقد عاد فيها الإنفاق على الدعم مرة أخرى إلى نسبة 20%، لكن مصر كانت لا تزال مريضة بالداء القديم نفسه، وهو محدودية الموارد، ومع أداء اقتصادي ضعيف ومضطرب، لم يكن يمكن لذلك أن يستمر بأي حال من الأحوال.

في عام 2014، متمتعًا بشرعيته السياسية نتيجة دعم المجتمع المدني ومعظم القوى السياسية، والشرعية الشعبية الضخمة في الشارع المصري نتيجة العديد من الشعارات مثل الحرب على الإرهاب وثورة الجيش والشعب، كان نظام السيسي جريئًا في التعرض لمنظومة الدعم.

فقد كانت الدولة منذ العام الأول لها تحاول التخارج من نظام الدعم العمومي بحجّة أنه يتيح للطبقات الوسطى والعليا الاستفادة بشكل أكبر من الفقراء لأنهم الأكثر قدرة على الاستهلاك، لكن عملية التخارج تلك من دعم المحروقات والسلع الغذائية وانتهاء برغيف الخبز بعد 10 سنوات، أنتجت أزمات كبرى للفئات الفقيرة والهشّة، وضمّت إليها الملايين من أسر الطبقة الوسطى.

التحول إلى الدعم النقدي خلال السنوات الماضية لم يكن يعني سوى حجّة لتخفيض إجمالي الدعم الحقيقي المقدم للفقراء

بدأت الدولة في تطبيق نظام توزيع الخبز على البطاقات الذكية، الذي أصبح يحتّم على المواطن الذي يريد شراء الخبز من المخابز أن يحمل تلك البطاقة، وليس بشكل مباشر كما كان قبلًا، وأصبحت هناك حصة محددة للفرد في اليوم بإجمالي 5 أرغفة لكل شخص مسجّل على البطاقة، وإذا لم يستهلك المواطن استحقاقه الشهري فإنه يتحول في النهاية إلى نقاط يستطيع أن يصرفها من السلع الغذائية التموينية.

شملت أيضًا إعادة هيكلة نظام الدعم تحديد مبلغ مالي مستحقّ لحاملي البطاقات لشراء السلع من السوق، في بادرة لتحويل النظام من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، لكي تتخلى الدولة عن دورها في ملاحقة أسعار الغذاء العالمية وغلائها، لكن زيادة قيمة نصيب الفرد في البطاقة لم تتناسب أبدًا مع التضخم وانخفاض قيمة العملة الذي بدأ منذ عام 2016، رغم أنها زادت إلى 51 جنيهًا في عام 2018 بعدما كانت من 15 إلى 25 جنيهًا عام 2016، كما يذكر الباحث محمد جاد في كتاب “متى ينتهي الغلاء في مصر؟”.

ضمن فصل بعنوان “كيف يلتهم التضخم ما تنفقه الحكومة على الدعم؟”، يرى جاد “أن سياسة التقشف الحالية التي تتبعها الحكومة، والتي تتمثل في زيادة الأجور شكليًا، مع التخارج من منظومة الدعم شيئًا فشيئًا، بالتوازي مع تضخم مستمر وغلاء غير مسبوق لا يقف عند حد معيّن، أدى كل ذلك إلى خفض قيمة الدعم الذي يحصل عليه المواطن”.

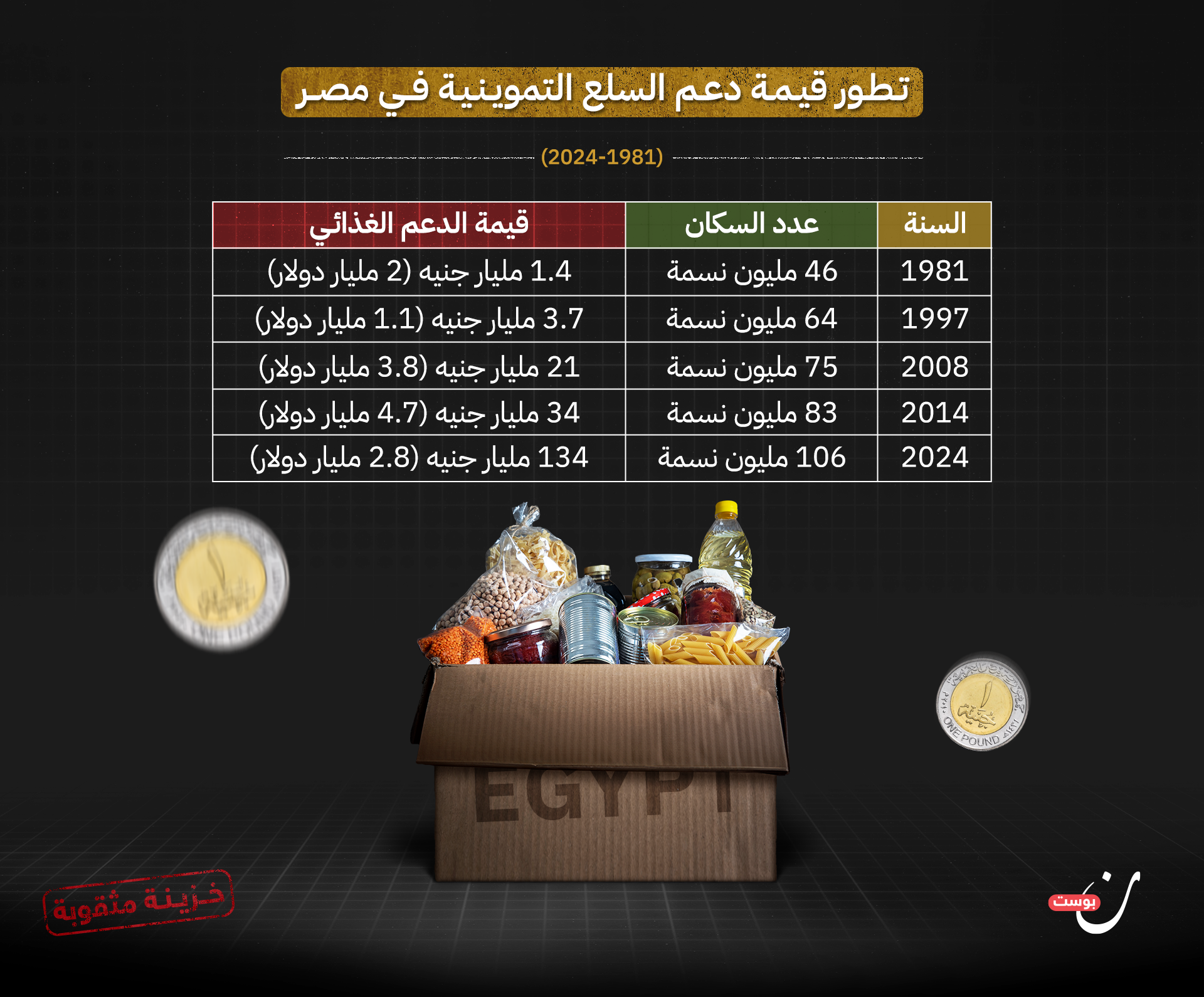

على سبيل المثال، نجد أن قيمة الدعم الغذائي عام 2008 كانت تقدَّر بنحو 21.1 مليار جنيه مصري، وكان متوسط سعر الصرف حينها بـ 5.5 جنيهات لكل دولار، ما يعني أن تكلفة الدعم كانت تعادل حوالي 3.83 مليارات دولار.

وعند مقارنتها بالوقت الحالي، سنجد أنه رغم أن قيمة الدعم الغذائي تقدَّر بنحو 134 مليار جنيه مصري، إلا أنه عند قياس سعر الصرف الحالي ستعادل نحو 2.85 مليار دولار، ما يوضح الكيفية التي تراجعت بها القيمة الحقيقية للدعم. وتغطي منظومة دعم البطاقات التموينية نحو 61.8 مليون مواطن.

تقترح الحكومة المصرية فكرة التوسع في الدعم النقدي كبديل عن الدعم العيني، لكن يرى العديد من الخبراء أن التحول إلى الدعم النقدي خلال السنوات الماضية لم يكن يعني سوى حجّة لتخفيض إجمالي الدعم الحقيقي المقدم للفقراء.

كما أن الاعتماد على الدعم النقدي كوسيلة للحماية الاجتماعية للفقراء يحمل معه الكثير من العيوب، إذ يتطلب تطبيقه وجود شبكة معلومات محدّثة وعمليات تقييم متواصلة، ما يستدعي تواجُد كوادر وظيفية مميزة، وهو ما لا يتوفر في الجهاز الحكومي للدولة.

كما أن الدعم النقدي المطبّق في السنوات الأخيرة، في حالة معاش “تكافل وكرامة” على سبيل المثال، يستبعد نسبة كبيرة من الفقراء ويتعرض لتسرُّب كبير إلى غير المستحقين، ما يطرح العديد من التساؤلات حول جدوى التحول إلى هذا النظام، ويبدو أن الهدف الأساسي الذي تبتغيه الحكومة من وراء هذا التحول هو تقليص حجم الدعم.

خاتمة

داعبت الثورة الكثير من الآمال، وانتهت إلى كابوس يذكّر بقصة الثيران التي ثارت على صاحب المزرعة وتجمعت حتى وقفت عند أحد الأبواب، وقال لها زعيمها: “لنكسر هذا الباب وندخله عنوة على صاحب المزرعة لنتخلص منه”، فاجتمعت وكسرت الباب فعلًا، لتجد نفسها في المذبح.

هكذا، لا يحظى المصريون بعصر مضى يحنّون إليه، أو يمكنهم النظر إليه بوصفه العصر الذهبي. ربما بعض من أحلام المشروع القومي الناصري والتي انتهت إلى حطام مؤسف، أو حنين إلى وضع معيشي كان أقل سوءًا في عصر السادات ومبارك.

لكن حينما يتعلق الأمر برغيف الخبز والتموين أو ما يُعرَف إجمالًا بمنظومة الدعم، فستكون لديهم العديد من العصور المختلفة التي يمكنهم أن يحنّوا إليها، مقارنة بما يعيشه المواطن المصري في العصر الحالي من رفع للدعم وتعرُّض مستمر على مدار 10 سنوات لما كان يعتقد المصريون خطأً أنه خطوط حمراء، وبمثابة عقد اجتماعي كان ممهورًا بينهم وحكوماتهم المختلفة على درجات استبداديتها أو فسادها الاقتصادي والسياسي. عقد اجتماعي يكون التعرض له بمثابة دقّ ناقوس الخطر الذي قد يؤدي إلى الغضب.

لكن الإدارة الحالية تواصل الإخلال بهذا العقد الاجتماعي، وتستمر في سياسة إفقار المصريين، وفرض سياسات متقشفة غير عادلة لا تستهدف سوى الفقراء فقط، ولا يعني هذا أن الشرائح الفقيرة والوسطى لا يدفعون أسعار معظم الخدمات الأساسية بسعرها الحقيقي ومن دون دعم تقريبًا، إذ تموّل الحكومة معظم إنفاقها من خلال الضرائب التي تجبيها من المستهلكين، ولم يعد المواطن يعيش على سخاء الدولة كما كان في الماضي، بل العكس، فهو من يموّل إنفاق الطموحات والأحلام الباذخة وغير الواقعية للنظام.