أصبح مصطلح “الطوائف الدينية” أو ما يُعرف بالإنجليزية بمصطلح “cults” من أكثر المفاهيم المثيرة للجدل في العلوم الاجتماعية في نهايات القرن العشرين. وقد استخدم هذا المصطلح بدايةً للدلالة على أيّ جماعة أو نظام قائم على موضوع العبادة بمختلف أنواعها، ولكن تمّ تغييره تدريجيًا من قبل علماء الاجتماع ليصبح دالًّا على الجماعات الدينية التي عادةً ما تقع خارج حدود التنظيمات الدينيّة المتعارف عليها بشكلٍ عامٍ بين أغلبية الأفراد. وبكلمات أخرى، للدلالة على أي مجموعة فرعية تنتمي لدينٍ معين وتتمّيز باسم محدد ولها تقاليدها وهويتها المستقلة التي تُعرف بها.

عادة ما تستمد الطوائف معتقداتها الأساسية من الديانات القائمة بالفعل، فتتكيف معها وتفسرها بما يتناسب مع أجندتها وأهدافها. أما أسباب نشأتها فتعود إلى عوامل كثيرة ومتعددة، فقد تكون بطيئة نشأت على مدى فتراتٍ زمنية طويلة بفعل تأثيراتٍ جغرافية مختلفة كأنْ تجنح مجموعة معينة من الأفراد وتنفصل جغرافيًا فتتعرض لتغير في المعتقدات الأساسية للديانة التي تعتنقها، وبمرور الوقت يكتشف الأفراد أنّ أفكارهم التي يعتنقونها بدأت تختلف من ناحية الإلهيات والفلسفة والتعددية الدينية والأخلاقيات علاوة على الطقوس والشعائر الدينية، عن تلك التي للجماعة أو الديانة الأم، فتنشأ طائفة جديدة.

وفي المقابل، قد تنشأ الطوائف دينية أخرى بمنتهى السرعة، سواء كان ذلك نتيجة نزاعٍ أو انشقاق ديني داخل مجتمع دينيّ موجودٍ بالفعل، أو عن طريق ثورة أو نهضة روحية أو دينية جديدةً اختارت أنْ تشكّل طائفة دينية بناءً على عدة أفكار ومبادئ جديدة، وتدعو لها.

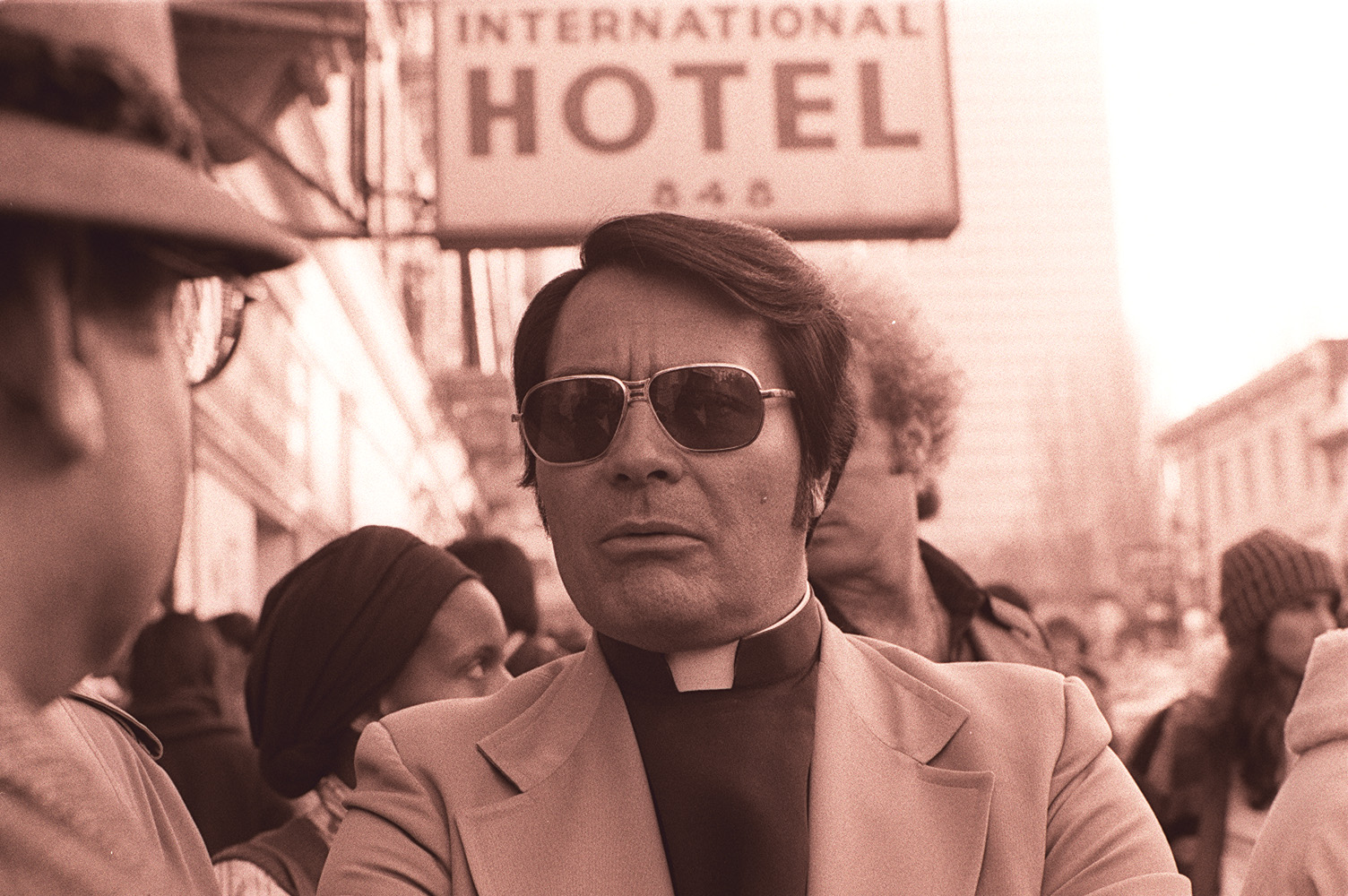

حاولت الكثير من الدراسات الاجتماعية والنفسية الوصول إلى فهم الأسباب التي تدفع بالأفراد إلى إنشاء الطوائف أو الانضمام إليها، نظرًا لانتشارها وتنوعها بشكلٍ كبير، ففي حين أنّ بعضها غير ضار ولا يتبع أيديولجيات معينة، إلا أنّ بعضها الآخر يتبع أفكارًا وسلوكيات مؤذية، سواء بحقّ أفراد الجماعة أنفسهم أو بحقّ الآخرين ممن لا ينتمون لها. وقد يكون أفضل مثالٍ على ذلك جماعة معبد الشعوب، التي اشتهرت بعملية الانتحار الجماعي عام 1978، والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 900 فردٍ من المعبد في غيانا على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية من بينهم أكثر من 200 طفل، قُتلوا جميعًا جراء تناولهم لمادة السيانيد السامة، بعدما أمرهم زعيمهم جيم جونز بذلك.

جيم جونز، مؤسس وزعيم معبد الشعوب

وبغض النظر عن تنوّع الآراء التي سعت للعثور على سؤال من أين تنتج الطوائف، إلا أنّه قد يكون بالإمكان الاتفاق مبدئًا على أنها تنتج لملء فراغٍ ما في العقل الفرديّ من جهة وعند المجتمع ككل من جهةٍ أخرى. لذلك فإنْ معظم الدراسات السيكولوجية في هذا المجال حاول البحث في الطريقة التي تسيّطر فيها الطوائف والأفكار على عقل الفرد، الذي يكون قد مرّ ويمرّ بالعديد من العوامل النفسية والاجتماعية التي ساهمت في تصديقه لأفكار جماعة ما والانضمام إليها أو التجنيد في إطارها.

ركز دوركايم على الوظيفة الأساسية للعبادة داخل المجتمع من خلال المشاركة في الطقوس المقدسة والتي تبعث إحساسًا جماعيًا بالوحدة المجتمعية والقوة الأخلاقية حول مجموعة من القيم المشتركة التي بدورها تشكّل المجتمع نفسه.

يميل الفرد لملء الفراغات المعرفية والإدراكية عنده من خلال اتباع جماعةٍ معينة أو تصديق أفكار شخصٍ آخر، فيحاول من خلالها إغلاق حلقة تساؤلاتها والتخلص من تناقضه المعرفي في الرغبة بالحصول على إجابات من جهة، وعدم قدرته على إيجادها من جهة أخرى، فيجد أنّ انضمامه لتلك الطائفة أو الجماعة الدينية هي المفتاح أو الحل.

يدعم علماء الاجتماع الوظائفيون هذا التفسير من خلال اعتقادهم أنّ للدين وظيفة أساسية في المجتمع تنطوي على التضامن الاجتماعي بين الأفراد وتوافق آرائهم. فقد استخدم عالم الاجتماع الفرنسيّ إيميل دوركايم في كتابه “الأشكال الأولية للحياة الدينية” المفهوم الكلاسيكي للطوائف الدينية باعتبارها نظامًا قائمًا على الطقوس أو الأنشطة العبادية، وركّز على ما اعتبره الوظيفة الأساسية للنشاط العباديّ داخل المجتمع من خلال المشاركة في الطقوس المقدسة والني تبعث إحساسًا جماعيًا بالوحدة المجتمعية والقوة الأخلاقية حول مجموعة من القيم المشتركة التي بدورها تشكّل المجتمع نفسه.

وبحسب دوركايم، تنقسم المجتمعات بناءً على ثنائية المقدّس الذي يمكن تعريفه بأنّه نسق من المعتقدات التي تتصل بشيء محرّم أو “تابو”، وبين المدنّس الذي يجافي ما يُنظر إليه على أنه مقدّس. ومن هذا الاختلاف ينقسم الأفراد إلى من يعتبر نفسه من أتباع المقدّس وينظر إلى الآخر باعتباره كافرًا أو غير مؤمن بالمقدس، ومع هذه الفكرة تبدأ نظرة الأنا إلى الآخر المختلف دينيًا.

الشوق البشري للراحة يقودنا إلى البحث عن أشخاص أو أشياء يمكن لها أن تهدئ مخاوفنا وقلقنا وتوفّر القدرة على التكيف الذي يسمح لنا بالتعامل مع الضغوطات الكبيرة والصغيرة في الحياة.

وبذلك، غالبًا ما يوصف الأفراد الذين ينتمون لتلك الطوائف بأنهم تائهين، يبحثون عن الإحساس بالهوية والأمن الذي يمكن أن توفره لهم الطائفة، ولهذا فمعظم الطوائف الجديدة تتجه للجيل الشاب أو من هم في مرحلة المراهقة، نظرًا لسهولة تأثرهم وإيمانهم بالأفكار التي يرونها حلًّا لأسئلتهم. فالشوق البشري للراحة يقودنا إلى البحث عن أشخاص أو أشياء يمكن لها أن تهدئ مخاوفنا وقلقنا وتوفّر القدرة على التكيف الذي يسمح لنا بالتعامل مع الضغوطات الكبيرة والصغيرة في الحياة.

كما يميل أفراد الطائفة في كثيرٍ من الأحيان إلى شيطنة كلّ ما هو خارجها واعتباره مخالفًا للصحيح والمقدس، وينظرون إليه بوصفه فاسدًا وشرّيرًا، ومن هنا قد تنشأ الأفكار المتطرفة والسلوكيات العنفية تجاه الآخرين، والتي تنشأ من خلال تقنيات السيطرة على العقل مثل محاولة الامتثال التام واستخدام تقنيات الإقناع وخلق التنافر والتلاعب العاطفي والتأثير الكاريزماتي لقائد أو قادة الطائفة على أفرادها.

إذن نستطيع بالمحصلة القول بأنّ الطوائف الدينية بمختلف أنواعها تقدّم للفرد كلًّا من الصداقة والهوية والاحترام والأمن، كما أنها توفّر نظرة فلسفية أو معرفية يستطيع الفرد من خلالها التمييز بين الحقّ والخاطئ وفقًا لمفاهيم الطائفة نفسها، إضافةً لتقديمها لأسلوب حياةٍ منظّم قادر على توفير بعض الإجابات والتفسيرات الأخلاقية لما يحدث في العالم وللأسئلة الكبيرة لما يتعلّق بالحياة والموت وما بعد الموت والحق والباطل ومعنى الحياة وهدفها وغيرها الكثير.