عرف العرب قديمًا الفراسة، وامتازوا بها بين الشعوب الأخرى وألّفوا فيها كتبًا كثيرة. ولغويًا فتعرّف الفراسة على أنها علم من العلوم الطبيعية تُعرف به أخلاق وطبائع الناس الباطنة من النظر إلى أحوالهم الظاهرة كالألوان والأشكال والأعضاء. وبكلماتٍ أخرى هي الاستدلال بما هو ظاهر من الشخص على بواطنه، ولذلك ارتبطت بالذكاء والدهاء، فهي قدرة فردية على استكشاف حقائق الأمور من ظواهرها، حيث أنها لا تقتصر على التعرّف إلى صفات الإنسان من شكله الخارجي وحسب.

وعند الإغريق فكانت تُعرف بمصطلح الفزيوجنوميا ” Physiognomonica“، والذي يتكون من مقطعين اثنين يصبح معناهما “معرفة الجسم”، وهو اسم لمجال شبه علمي أو فن قراءة واستخلاص مكونات الشخصية بمجرد دراسة المظهر الخارجي للجسم وخاصة الوجه.

ولو تتبّعنا تاريخ الفراسة أو أيًّا يُطلق على هذا التقليد قديمًا، لوجدنا أنه يرجع إلى عصور ما قبل الميلاد، إذ يُذكر أنّ فيثاغورس عام 500 قبل الميلاد كان يتجّه لقبول تلامذته وطلّابه بناءً على ذكائهم وموهبتهم التي كان يحدّدها من تعابير وجوههم ومظهرهم الخارجيّ، أما أرسطو فقد اعتقد من جهته تمامًا بقدرة شكل الوجه على عكس شخصية الفرد، فتجد في كتاباته وصفًا في ذلك؛ صاحب الرأس الصغير حازم أو عازم، والوجه الواسع يدلّ على الغباء، أما الوجه المستدير فيدلّ على الشجاعة، وهكذا.

أمّا في الهندية القديمة فعُرفت السامودريكا شاسترا ” Samudrika Shastra” كتقليد قديم ينطوي على دراسة شكل الوجه وهالته وتحليل الجسم لمعرفة الشخصية والعقلية والنفس، إذ يعني المصطلح حرفيًا في اللغة السنسكريتية “المعرفة من ملامح الجسم”. ويفترض هذا التقليد أنّ كل علامة طبيعية أو مكتسبة جسديًا ترمز إلى جزءٍ محدّدٍ من سيكولوجية الشخص.

تعني الفزيوجنوميا لغويًا “معرفة الجسم”، وهو اسم لمجال شبه علمي أو فن قراءة واستخلاص مكونات الشخصية بمجرد دراسة المظهر الخارجي للجسم وخاصة الوجه.

وفي حين كان هذا التيار يُعتبر من المعارف السرية في التاريخ القديم إلا أنه بدأ يحظى بانتشار وقبول شائعين في أوروبا مع بدايات القرن السادس عشر، حيث بحثالأطباء والفلاسفة والعلماء عن أدلة خارجية ملموسة للطباع والحالات الداخلية للأفراد، ما مهّد لنطاقٍ جديد واسع من الفزيوجنوميا ” physiognomy“.

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأ علم الفزيوجنوميا يأخذ منحىً أكثر حداثةً على يد السويسري يوهان كاسبار لافاتر الذي نشر العديد من المقالات باللغة الألمانية في هذا المجال والتي تضمنت قراءة مفصلة لشكل الوجه مقسمًا إياه إلى قطعٍ رئيسية بما في ذلك العينين والحاجبين والفم والأنف وما إلى ذلك.

اكتسبت أعمال لافاتر أهمية كبيرة ما قاد لترجمتها للإنجليزية والفرنسية، لا سيّما مع انتشارها مرفقةً برسومات توضيحية تشرح نظرياته، إلا أنّ هذا لا يعني عدم تلقّيها نقدًا شديدًا خاصة ممن كانوا ينظّرون لدراسة سيكولوجية الأفراد وشخصياتهم من خلال سلوكياتهم وتصرفاتهم، وبذلك اعتبروا أنّ كلّ ما يمتّ للفزيوجنوميا بصلة محض خرافات لا أساساتٍ علمية لها.

لوحات تمثيلية من مقالات جوهان كاسبار لافاتر في الفزيوجنوميا

وقد بدا تأثر الفن بالفزيوجنوميا واضحًا وجليًّا في نهاية القرن الثامن عشر، إذ تبنّى الفلاسفة الطبيعيون السمات “المثالية” في المنحوتات الكلاسيكية، والتي كان يعتقد خطأ أنها تمثل كيف كان قدماء الإغريق واليونان يبدون في الواقع، وبالتالي أصبحت صفات الذكاء والتفوّق والشخصية عند اليونانيين القدماء مرتبطة بسمات المنحوتات التي اعتمدها الفنانون الأوروبيون وتم تصويرها ونحتها ورسمها مرارًا وتكرارًا.

ركّزت الفرينولوجيا على دراسة العلاقة بين شخصية الإنسان وشكل جمجمته، حيث أن شكل الجمجمة يدل على شكل و حجم الدماغ بداخلها

لاحقًا ومع بدايات القرن التاسع عشر، أصبحت الفرينولوجيا ” Phrenology” أحد أشكال الفزيوجنوميا التي أخذت صيتًا واسعًا في أوروبا وأمريكا بعد بدايتها على يد الطبيبين الألمانيين فرانز جوزيف غال وجوهان سبورزهايم اللذين حاولا ربط الخصائص الفزيوجنومية للفرد بصحته ومرضه وجماله ونباهته العقلية.

أحدثت الفرينولوجيا أيضًا جدلًا واسعًا خاصةً لكونها خرجت كأحد فروع علم الأعصاب، إذ أنها ركّزت على دراسة العلاقة بين شخصية الإنسان وشكل جمجمته، حيث أن شكل الجمجمة يدل على شكل و حجم الدماغ بداخلها، وبافتراض أنّ كل جزء من الدماغ يقوم بعدة وظائف فسيولوجية وإدراكية مختلفة، إذن فاختلاف شكلها يدلّ على اختلاف الشخصية.

أشار جال إلى أنّ هناك 27 موضع مختلفًا في جمجمة الإنسان، يختص كلّ موضع أو جزء بوظيفةٍ معينة تعكس سلوكيات وشخصية الفرد، ثمّ أطلق على هذه المواضع اسم الملكات الفكرية “Mental Faculties“. ولنفهم فرضيته بشكلٍ أوضح، توصّل جال إلى أنّ أي زيادة في نتوء الجمجمة في واحدٍ من هذه المواضع فسيؤدي إلى سيطرة الصفات المرتبطة بالمَلكة الفكرية المسؤول عنها ذلك الموضع، وأنّ أيّ ضمورٍ فيها فسيؤدي إلى ضمور أو اختلاف تلك المَلكة، وبهذا كانت هذه النظرية مبنية على العديد من الأدلة المادية والملاحظات الملموسة.

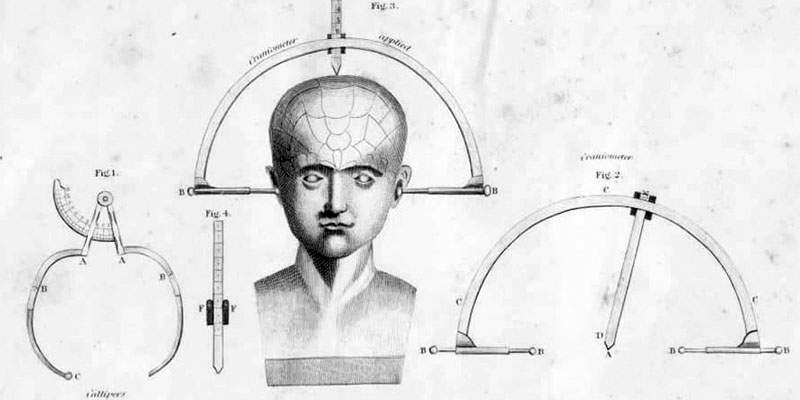

انتشرت الفرينولوجيا في جميع انحاء أوروبا وأمريكا في أواخر القرن التاسع عشر و بدايات القرن العشرين، وكانت هي الفراسة المعتمدة فعليًا في تلك الأوقات، وقد طوّرت أدواتها التي تساعد في قياس شكل الجمجمة لتكون أكثر قربًا للتعريف العلميّ بعيدًا عن الملاحظات الفردية والأحكام الشخصية.

الأدوات المستخدمة لقياس الرأس في الفرينولوجيا في أوائل القرن التاسع عشر

ومن المآخذ السلبية على الفرينولوجيا في القرن التاسع عشر أنّها استخدمت كوسيلة أساسية وقوية لتبرير حملات العبودية والرق ضد السود، إذ روّج كثيرون آنذاك إلى أنّ السود يمتلكون صفاتٍ إدراكية وعقلية أدنى من غيرهم، ما يجعلهم جديرين بالعبودية.

كما أصبح علم الفرينولوجيا مرجعًا في مجال علم الجريمة من خلال الجهود التي بذلها العالم والطبيب الإيطالي سيزار لومبروسو خلال منتصف القرن التاسع عشر، بعد افتراضه أنّه يمكن التعرّف على المجرمين من خلال صفاتهم الجسدية وملامح وجوههم مثل شكل الأنف والعينين وتدويرة الوجه.

إلّا أنّ ربط الفرينولوجيا بالجريمة أنتج عدة معضلاتٍ وأسئلة أخلاقية، خاصة وأنّ النظرية افترضت أنّ شكلَ الوجه الناتج أساسًا عن التطوّر، وبالتالي فإنّ بعض الخصائص الفيزيائية للأفراد هي المسؤولة عن الممارسات الوحشية والإجرامية والسلوكيات المسيئة، ما يعني تجاهل دور “الإرادة الحرة” أو الرغبة في ذلك.

ومع نهايات القرن العشرين وتطوّر نهج علم النفس بفروعه المختلفة، بدأ صدى الفرينولوجيا بالاختفاء شيئًا فشيئًا، خاصة لتعارضه مع الموضوعية والثقة العلمية، ولاستغلالها بطرقٍ مسيئة وقبيحة من قبل القوى السياسية الحاكمة لتبرير أفعالٍ شنيعة كالعبودية والفاشية وغيرها. ومع ذلك فلا يزال الكثير من العلماء اليوم يحاولون دراسة كيف يمكن لوجوهنا أن تعكس صفاتنا وسماتنا وتعبيراتنا المختلفة، خاصة ما يُعرف حاليًا بلغة الجسد وتعبيرات الوجه التي تلاقي رواجًا كبيرًا في الكتب والمؤلفات.