على بُعد 9 أميال من العاصمة السورية دمشق، كانت بلدة كفر بطنا بالغوطة الشرقية على موعد مع حدث مفصلي سيغيّر كل شيء في مسيرتها، شاب في منتصف العشرينيات وأب لطفلتين يدعى ماهر النجار قُتل برصاص قوات الأمن، أثناء تظاهره في مسيرة تنادي بالحرية والتضامن مع درعا يوم الجمعة 22 أبريل/ نيسان 2011.

حصلت كفر بطنا على شهيدها الأول، وتلقّى والد النجار التعازي بفخر، وحمل الأصدقاء والجيران جثمان شهيدهم عاليًا وهم يشيّعونه في الشوارع الرئيسية والغضب يرتسم على وجوههم، والسعادة والخوف والشجاعة تمتزج معًا في هتافهم المدوي: “لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله”.

استشهد النجار ومات معه مناخ الخوف في بلدته، بل إن جنازته تحولت إلى شرارة شعبية، إذ بدأ الرجال بغضب تمزيق صور بشار الأسد الملصقة على أعمدة الكهرباء وفي جميع أنحاء شوارع كفر بطنا، لم يعد هناك مكان للاختباء أو الخوف، وتحوّلت الهمسات حول الثورة إلى صرخات عالية مثل معظم مدن وقرى الغوطة الشرقية التي بدأت تتحرر من النظام واحدة تلو الأخرى

وأخيرًا في أيلول/ سبتمبر 2012، حرر الثوار كفر بطنا من قبضة الأسد، وردّدت مآذن البلدة الله أكبر احتفالًا بالنصر، لكن سرعان ما أعقب التحرير الانتقام الفوري من النظام، وبدأ بإطلاق الصواريخ على أحياء البلدة. ثم فُرض أطول حصار في التاريخ الحديث على 400 ألف مدني -بينهم أكثر من 100 ألف طفل تحت سن الـ 12- في الغوطة الشرقية يعيشون في حوالي 20 بلدة وضاحية بما فيها بلدة كفر بطنا.

استمر الحصار من عام 2013 حتى عام 2018، وخلال هذه الخمس سنوات عُزلت الغوطة عن العالم وقصفت بالقنابل والصواريخ والكيماوي، وعاش أهلها في هلع دائم، محاصرين منهكين وجائعين، الدواء والغذاء كانا نادرَين، لذا اضطر الناس لأكل العشب من أجل البقاء، ومات كثيرون جوعًا، والأسوأ أن الحياة كانت بلا كهرباء.

أما في فصل الشتاء، فقد أحرقت العائلات أثاث بيتها وأي شيء يمكن أن يحمل لهبًا لدرء البرد القاتل، وصار القتل أمرًا عاديًا لدرجة أن الموت لأسباب طبيعية بدا استثنائيًا، وحتى الطفل البالغ من العمر 5 سنوات استطاع التمييز بين الصواريخ والقذائف المختلفة.

ورغم صعوبة الحياة في أجواء هذا الواقع، هناك روايات ملهمة حول صمود ومرونة السوريين في مواجهة البراميل المتفجرة وغيرها من الفظائع، والأهم كيف دعموا بعضهم وأوجدوا طرقًا مبتكرة للبقاء على قيد الحياة، وأحد أكثر هذه التجارب ألمًا وإلهامًا في الوقت نفسه تجربة الطبيبة السورية أماني بلور، التي نشأت وعاشت في بلدة كفر بطنا إحدى ضواحي الغوطة الشرقية.

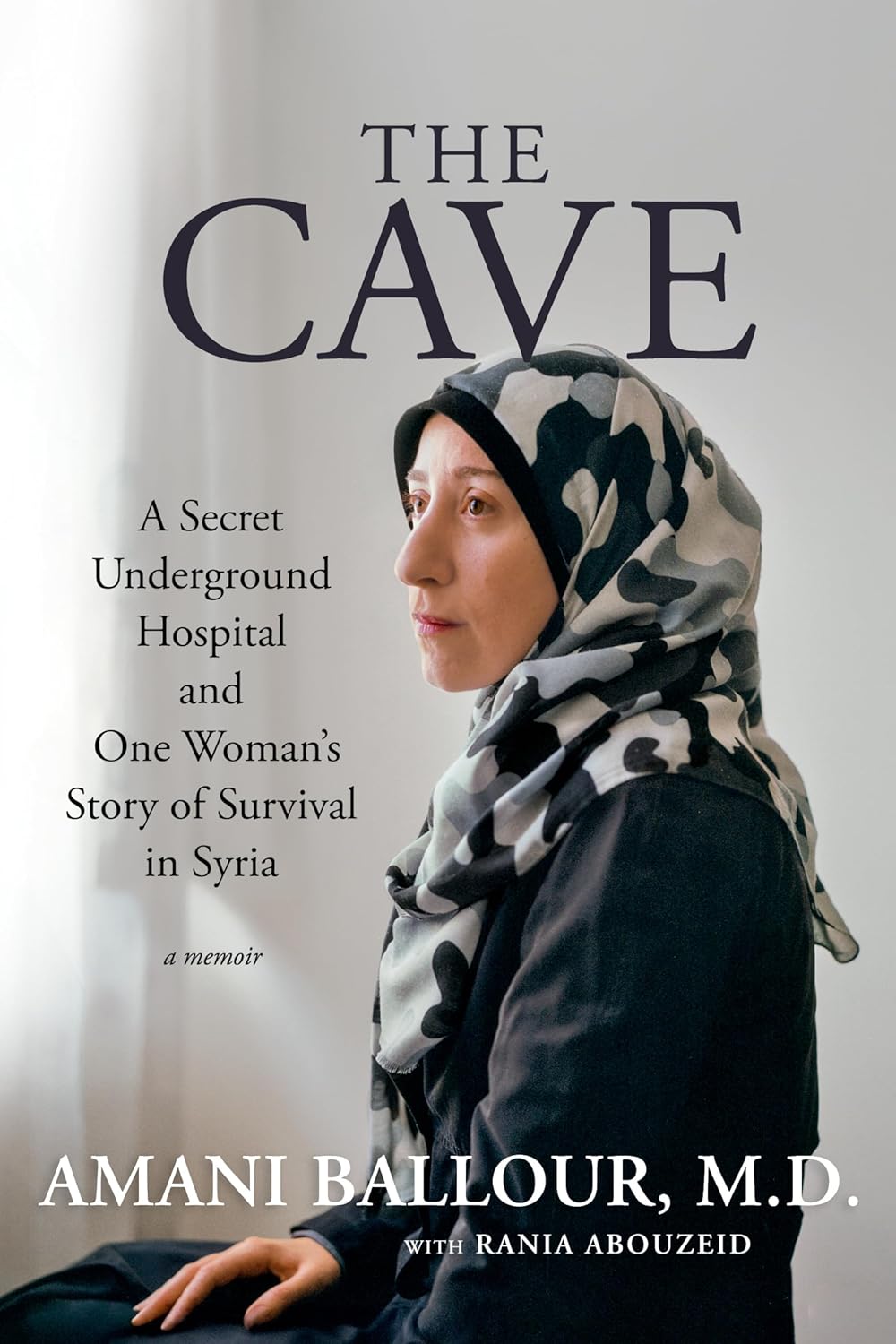

في مذكراتها الصادرة هذا العام باللغة الإنجليزية: “الكهف: مشفى سري تحت الأرض وقصة بقاء امرأة في سوريا“، لا تقصر أماني بلور، شهادتها القوية والمؤثرة على تفاصيل عملها الشاق في “مشفى الكهف” وقت الحصار وخلال موجات القصف الروسي والأسدي، بل أيضًا حول طبيعة الحياة اليومية المفجعة التي عاشتها مع أهالي الغوطة في ظل الحصار، وكيف صمد هؤلاء الناس طوال هذه السنين على المستوى الإنساني، وهذا أهم ما يميز مذكرات أماني بلور ، خاصة أنها عاشت أهوال المحنة التي عصفت بها وبأهل وطنها، بجانب أن شهادتها توفر لنا نظرة ثاقبة لرؤية الثورة السورية من خلال عدسة امرأة آمنت بها وسطرت الأحداث بنفسها.

لكن ما هي الدوافع التي جعلت أماني بلور تنشر تجربتها، خاصة أنه ليس سهلًا استدعاء ذكريات كالتي مرّت بها، هي بنفسها تحكي أن دوافعها للكتابة كانت بسبب الرغبة الملحّة في إعطاء العدالة المفقودة لهؤلاء الذين قتلهم نظام الأسد، خاصة أنها كانت شاهدة على الأحداث.

وبجانب ذلك، يمكننا أن نفترض من خلال مذكراتها أن أماني شعرت بالحاجة إلى شرح الدور الذي لعبته في الثورة، وأن يتذكر السوريون النجاحات والإخفاقات وألا يُسرق منهم السرد، خاصة بعد 13 عامًا مليئة بالكثير من الألم والشعور بالجرح والضعف، وعلى حد تعبيرها: “هذه الحقائق ينبغي أن تعيش”.

أماني بلور .. من رحم الأمّ إلى قسوة الواقع

بعد 5 سنوات على مذبحة حماة عام 1982، وُلدت أماني بلور في بلدة كفر بطنا، نشأت وسط عائلة محافظة في منزل متواضع بناه والدها، وكانت الابنة الصغرى في عائلة مكونة من 4 فتيات وولدين. ومن خلال مذكرات أماني يلاحظ أن النسيج الاجتماعي في كفر بطنا متماسك ومترابط بشكل قوي، والمجتمع محافظ دينيًا وجميع الناس يعرفون بعضهم وحياتهم بسيطة جدًّا، والبلدة نفسها مليئة بالخير والبساتين.

وعندما كانت أماني فتاة صغيرة أرادت أن تترك أثرًا في الحياة، وأن تعيش حياة مختلفة عمّا هو سائد حولها، وصفها والدها بالعنيدة بسبب مناقشتها كل شيء، بينما أخبرتها أمها أن التعليم هو مفتاح لكل طموحاتها، وبالفعل تفوقت الفتاة في كل مراحل دراستها، كانت من صغرها ذكية وشغوفة بالعلم، الأمر الذي أهلها لدراسة الطب بجامعة دمشق عام 2006 تحت رغبة من الوالد، رغم أنها كانت ترغب بدراسة الهندسة الميكانيكية.

تتذكر أماني كيف كان والداها خائفَين من التحدث معها عن مذبحة حماة 1982، كما تروي بالتفصيل نشأتها في ظل نظام استبدادي، وكيف توغّل الأمن بعمق في حياة المجتمع، لدرجة برمجة الأشخاص منذ نعومة أظفارهم على أعلى درجات الاستسلام لنظام الأسد، وربط أذهانهم دائمًا بأن سوريا هي “سوريا الأسد”.

فحين كانت أماني في السادسة من عمرها، كانت تدخل فصل المدرسة وترى صورة حافظ الأسد معلقة على الحائط، وتهتف مع زملائها “بالروح بالدم نفديك يا حافظ”، وحتى بعد هلاك الأخير ظلت صور وجهه المتجهم في كل مكان، ولم يجرؤ أحد على ترديد اسمه دون أن يسبقه لقب السيد القائد، كما تحكي أماني عن مادة دراسية إلزامية لتلقين عقيدة آل الأسد في كل المراحل التعليمة.

في الواقع، كل سياسات التعليم قائمة على التبعية للنظام، فحتى حين التحقت أماني بكلية الطب، فوجئت بأن هذه المادة الإجبارية التي أشادت بحافظ الأسد ونجله، موجودة أيضًا في الجامعة، لكن كان يطلق عليها اسم “الدراسات الثقافية”. كتبت أماني:

“كنا نعيش في جمهورية الخوف.. لقد تعلمت أنا وإخوتي منذ سن مبكرة أن الوقت الوحيد المسموح لنا فيه بالحديث عن الرئيس هو في المديح فقط، أما الأسئلة حول الأسد أو نظام الحكم في سوريا فكانت محظورة حتى في بيتي، وكانت ردود والدي هي نفسها دائمًا: الحيطان ليها آذان… لقد تعلمنا ببساطة أن الكلمات والأسئلة يمكن أن تكون خطيرة، واستوعبنا فكرة الصمت المطيع” (ص 30).

الاختيار: طريق الثورة

أدى الخوف إلى تضييق الإحساس بأن التغيير ممكن، لكن عندما بدأت رياح التغيير تهبّ على العالم العربي، تغير كل شيء بالنسبة إلى أماني، كانت في السنة الخامسة بكلية الطب عندما وصلت الموجة الثورية إلى سوريا، والتي ستحولها من مجرد التفكير في الحياة المادية إلى الدفاع عن حقوق شعبها.

وتروي أماني أن السوريين ابتهجوا بالانتفاضات العربية، ونظموا قبل اندلاع الثورة السورية وقفات احتجاجية خارج السفارتَين المصرية والليبية تضامنًا مع المتظاهرين في مصر وليبيا، لكن فرّقت قوات الأمن هذه الحشود ولم نسمع بهما في نشرات الأخبار.

ورغم اعتقاد البعض بأن سوريا ستبقى مملكة الصمت المحصّنة ضد المدّ الثوري في المنطقة، لكن سرعان ما تغيرت الأوضاع منذ فبراير/ شباط 2011، عندما ظهرت فجأة كتابات مناهضة للنظام على أحد جدران مدرسة في مدينة درعا، وتعسفيًا اعتقلت قوات الأمن نحو 20 طفلًا اتهمتهم بالكتابة على جدران مدرستهم، وحين التمس أقاربهم من رئيس شرطة المحافظة إطلاق سراحهم، طردهم بإهانة بذيئة.

وعلى هذه الخلفية اندلعت احتجاجات في مسقط رأسهم للمطالبة بالإفراج عنهم، لكن قوبلت الاحتجاجات بإطلاق النار، وسرعان ما فرض النظام حصارًا على درعا والبلدات المحيطة بها، وهو التكتيك الذي سيستخدمه ضد بلدة أماني في الغوطة الشرقية في السنوات التالية.

عرفت أماني بأحداث درعا من زملائها بالجامعة، لأن الأحداث لم تظهر على التلفاز، وبدأ الطلاب يتعرّفون على أحوال مدنهم، فالطلاب الذين ينحدرون من مناطق مختلفة من درعا تحدثوا مع زملائهم من المناطق الأخرى، وأخبروهم أن النظام أطلق النار على المتظاهرين واعتقل الأهالي وأرسل دبابات إلى درعا.

وتروي أماني أن عددًا من زملائها فى كلية الطب نظموا مظاهرة في قلب الحرم الجامعي تضامنًا مع درعا، لكن اعتقل الأمن العديد من هؤلاء الطلبة، وجرَّ عددًا منهم وهم ينزفون. وبشيء من التفاصيل تتحدث أماني عن طبيعة هذه المظاهرات التي اندلعت في الجامعة، وكيف أثّرت بها.

فعندما رأت هذه المظاهرات لأول مرة في الجامعة، كان لديها شعور غريب، فلم يحدث شيء مثل هذا من قبل حتى ذلك الحين، لم تكن سوى مظاهرات مؤيدة للنظام، ورغم أن أماني كانت خائفة جدًّا، لكنها انضمت إلى هذه التظاهرات ضد النظام في الحرم الجامعي، ولم تخبر عائلتها، وتقول إنها شعرت بسعادة وابتهاج، وفي مرة أوقفها مراسل صحفي موالٍ للنظام وسألها أمام الكاميرا: “ماذا تريدين؟”، فأجابته بتلقائية: “مطالبي هي مطالب أهل درعا”.

وكما هو الحال في عدة أماكن بسوريا، انتشرت الاحتجاجات كل يوم جمعة في قرية أماني كفر بطنا، وتحكي أنها أرادت المشاركة في هذه المظاهرات، لكن منعتها عائلتها، لقد عاش والدها مجزرة حماة 1982، وحمل هذه المجزرة بداخله حتى حين قامت ثورة 2011، واللافت أنه ظلَّ يستعيد معاناة الأمس من خلال آلام الحاضر، مع ذلك كانت أماني تتسلل كل يوم جمعة إلى سطح المنزل لمشاهدة المتظاهرين في بلدتها، وتقول عن ذلك:

“كان الأمر مبهجًا، لقد غمرتني السعادة وشعرت وكأن قلبي يرفرف مع الهتافات التي زلزلت الأرض.. في تلك اللحظات، كنت أتنفس الحرية، لقد كان أمرًا لا يصدق ومشجعًا أن نسمع الناس يقولون لا لما كان يحدث في هذا البلد الذي حكمته عائلة واحدة لعقود من الزمن”. صـ38.

كانت البلاد تنبض بالحماسة الثورية، ويبدو أن النظام كان في حالة ترقب، إذ تروي أماني أن المدن كانت محاصرة بالحواجز ونقاط التفتيش، فحين كانت تذهب إلى الجامعة كنت تمر عبر هذه الحواجز، وقد استغرق الوصول من بيتها إلى الجامعة ما يزيد عن الأربع ساعات، في حين أن المشوار كان لا يزيد عن الساعة والنصف.

وتروي أماني طبيعة هذه الحواجز، فعند كل نقطة تفتيش كان على الناس إبراز هوياتهم، وأحيانا ينتظرون لمدة ساعة أو أكثر قبل أن يسمح لهم بالذهاب، واللافت أن هؤلاء الأمنيين لم ينظروا فحسب إلى الطلاب بنظرة شك وريبة، بل أحيانا كان يتم اعتقال الناس من هذه الحواجز فقط لأنهم ينتمون إلى مناطق معينة، على سبيل المثال، أصبح اسم حمص في حد ذاته مدعاة للاعتقال، كتبت أماني:

“ذات مرة رأيت رجلًا اُعتقل عند نقطة تفتيش لأنه من مدينة حمص.. لم يسأله الجندي حتى عن اسمه، بل من أين هو، ثم طلب منه النزول من الميكروباص الذي كنت أستقله وأمر السائق بمواصلة السير من دونه، لم يتفوّه أحد في الميكروباص بكلمة واحدة، كان للرجال الذين يرتدون الزي العسكري السلطة المطلقة، يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون لمن يريدون كيفما يريدون. بالكاد أحتوي خوفي في كل مرة أقترب فيها من نقطة تفتيش” (ص 41).

ومع الوقت اتسعت حركة الاحتجاج المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ولم يعد هناك قدرة للسيطرة على الأمور أمنيًا، اعتقدت أماني أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر ثم ستحرر البلاد ويتنحى الأسد مثل الرئيسَين المصري والتونسي، وتبدأ المرحلة الديمقراطية ويأتى شخص غير بشار الأسد، لكن لم تتوقع جحيم الأسد أو قوة بقائه.

ومنذ بدايات الثورة السورية، لم يتمكن المتظاهرون الذين أُصيبوا في الاحتجاجات من الذهاب إلى المستشفيات -حتى المستشفيات الخاصة-، لأن قوات الأمن كانت تخطفهم من داخلها، بل إن مديري المستشفيات والأطقم الطبية تعرضوا للسجن والتعذيب بسبب علاج المصابين في الاحتجاجات.

وسرعان ما أدرك العاملون في المجال الطبي أن النظام ينظر إليهم كمجرمين، وبالتالي أصبحت المستشفيات أماكن خطيرة لكل من العاملين في المجال الطبي والمرضى على حد سواء. والأسوأ برأي أماني أن النظام جعل الناس خائفين من مساعدة بعضهم، لكن أماني قبل أن تتطوع في إحدى المستشفيات الميدانية عالجت بعض المصابين في البيوت، لتجنّب رجال النظام الذين يطاردون المتظاهرين المصابين والأطباء الذين أنقذوهم.

تتذكر أماني أول مريض عالجته، كان صبيًا يبلغ من العمر 12 عامًا، أُصيب برصاصة في رأسه عام 2012 عندما مرَّ بالقرب من إحدى المظاهرات، خاف والداه من نقله إلى المشفى لأن السلطات ستعتقل الصبي، وذهب إلى أماني التي كانت جارته في ذلك الوقت، لكن بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى المنزل كان الصبي قد مات.

ورغم أن المظاهرات بدأت بشكل سلمي حتى صيف عام 2011، إلا أن الناس حملوا السلاح كردّ على قتل النظام للمتظاهرين وحماية لأنفسهم وعائلاتهم. ففي حمص وأجزاء أخرى من سوريا، بدأ الرجال في تشكيل مجموعات صغيرة في أحيائهم مكوّنة من الأقارب والأصدقاء. ثم بحلول صيف عام 2011، تشكلت مجموعة عُرفت باسم الجيش السوري الحر ضمّت منشقين عسكريين ومدنيين، وقامت مع الألوية المتفرقة تحت مظلة الجيش السوري الحر بطرد قوات الأسد من بلداتهم. كتبت أماني:

“داهمت قوات الجيش بلدتي 3 مرات، واقتحموا كل منزل بحثًا عن المتظاهرين، ونهبوا البلدة وأذلوا الرجال أمام عائلاتهم، والأسوأ من ذلك كله أنهم اغتصبوا النساء والفتيات” (ص 43).

وفي ظروف صعبة للغاية، تخرجت أماني من كلية الطب في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، ورغم أنها كانت تنوي إكمال الدراسة بعد شهادتها الطبية من أجل التخصص في طب الأطفال، لكن صدمَتْها الطريقة التي تعامل بها النظام.

وحين اشتد القصف والقتل على أهالي الغوطة، لم تكمل الشابة الطموحة دراستها، وعادت إلى مسقط رأسها لمساعدة الناس، رغم أن كثيرًا من الأطباء قرروا المغادرة وعانت الغوطة بأكملها من نقص في الأطباء لدرجة غياب اختصاصات طبية كاملة. كتبت أماني:

“أصبح من الواضح أن كل سوري بات أمام قرار واضح، إلى أي جانب أنت وماذا ستفعل حيال ذلك؟ لقد قمت باختياري، طريقي كان طريق الثورة ولا رجعة عنه” (ص 46).

بدأت أماني حياتها المهنية كطبيبة في مشفى الغوطة الشرقية بلا أجر، وتروي أنها ذهبت عام 2012 إلى الدكتور سليم نمور لتتطوع معه في علاج المصابين. تتذكر أماني أول لقاء لها مع الدكتور سليم الذي يكبرها بـ 26 عامًا، حين أخبرته أنها طبيبة ترغب في التطوع تفاجأ وفرح، ثم قال لها: “فرَّ العديد من الأطباء إلى برّ الأمان، لكنك تريدين البقاء والمساعدة”، وتصف أماني اللحظات الأولى مع دكتور سليم بالقول:

“رافقت دكتور سليم في جولة بالمشفى الميداني البدائي، والذي احتوى على عدد قليل من الأسرّة الطبية القديمة وبعض المعدّات الأساسية، كجهاز قياس ضغط الدم وجهاز صغير للموجات فوق الصوتية، أخبرني دكتور سليم أنه أخذ هذه الأجهزة من مستشفيات مهجورة تعرضت للقصف… وقال لي يمكنك البدء فورًا، أتذكر أنني كتبت التاريخ على جدار المستشفى 12-12-2012، كنت سعيدة جدًّا لدرجة أنني انطلقت إلى بيتنا لأخبر والدَي، لكن لم يشاركاني حماسي، كانا خائفَين، فما زال ابنهما البكر مفقودًا، ولم يرغبا بفقدان ابنتهما الصغرى، لكنني كنت مصمِّمة، وكانوا يعلمون أنني لن أتراجع” (ص 63).

ومن خلال مذكرات أماني، يشعر المرء حقًّا بكثير من الإعجاب لجهود ذلك الطبيب الحكيم، لقد كان نمور جرّاحًا كبيرًا وأستاذًا مساعدًا لتدريب الجرّاحين، ولديه عيادته المشهورة في دمشق، وهو أيضًا من كفر بطنا مثل أماني، لكنه ترك كل شيء في العاصمة وعاد إلى مسقط رأسه لعلاج الجرحى، كما عمل بلا كلل من أجل توحيد وتنسيق الجهود الطبية في أنحاء الغوطة.

وحين دمّر النظام بشكل منهجي المستشفيات، قام الأطباء بالغوطة بعلاج المصابين في أماكن سرية وفي الأنفاق، فحتى قيادة سيارة الإسعاف كانت خطيرة للغاية، لأن النظام غالبًا ما راقب مسارها لتحديد مواقع المستشفيات الميدانية.

كان الوضع صعبًا، فالتحرك فوق الأرض خطير جدًّا، ولتجنب الاستهداف قامت أماني مع الدكتور سليم نمور عام 2013 بتحويل قبو مهجور تحت الأرض مليء بالقمامة وأنسجة العنكبوت إلى مشفى سرّي سُمّي بـ”الكهف”، وسرعان ما أصبح هذا الكهف أحد أهم أعمدة المجتمع المحاصر والذي من دونه لا يمكن الصمود.

كرّست أماني كل وقتها لهذه المشفى التي كانت بمثابة المنزل الأساسي لها، وكانت واحدة من طبيبتَين متفرغتَين تعملان هناك، والآخر هو مؤسّس المشفى سليم نمور، ومع الوقت قاموا بتطوير إمكانات وخدمات المشفى، فأصبح بها قسم الإسعاف والطوارئ وقسم العمليات وقسم العيادات، منها عيادة أطفال تولت أماني مسؤوليتها.

وظل الكهف يتوسع سنة بعد سنة بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المتزايدة، وبُنيت تحته العديد من الأنفاق والملاجئ، بجانب وضع سواتر ترابية حول الكهف، على أمل أن تتمكن من امتصاص تأثير الغارات الجوية ووابل الصواريخ.

كما تضخّم عدد الفريق إلى حوالي 100 شخص ما بين طاقم تمريض وفنيين وعمال النظافة والسائقين والأمن، إضافة إلى الأطباء. واستوعب المشفى ما يقرب من 10 أضعاف من طاقته الاستيعابية، إذ استقبل في المتوسط ما يصل إلى 3 آلاف مريض شهريًا وأحيانًا أكثر.

وحسب أماني، فريق المشفى في ذلك الوقت تحمّل كل شيء، بدءًا من الخوف المستمر من الغارات الجوية اليومية، وعلاج الجرحى بشكل سريع بعد المجازر، مع العلم أنه لا يوجد كوادر وطواقم طبية كافية، ولا يوجد مكان بالمشفى يتسع إلى هذا العدد من الجرحى الذي أثقل كاهل هؤلاء الأطباء بشكل غير عادي، بجانب أن المشفى كان أكثر بكثير من مجرد منشأة طبية.

الليلة المسمومة

رغم أن النظام شنَّ هجمات كيماوية في أنحاء سوريا، لكن بالنسبة إلى أماني فلا شيء يقارَن بالليلة المرعبة في 21 أغسطس/ آب 2013، عندما شنَّ النظام أول هجوم كيماوي واسع النطاق في الغوطة الشرقية، وكان الناس في صدمة ومحنة لا توصف حين تبيّن أنهم تعرضوا لغاز السارين.

تتذكر أماني كيف استيقظت في ذلك اليوم على ضجة كبيرة وهرعت إلى المشفى في منتصف الليل، وحين وصلت إلى المشفى صُعقت برؤية الأموات والأحياء الذين يختنقون أمامها، كان الكادر الطبي محدودًا جدًّا، ولم تكن الجهود والأدوية كافية للتغلب على هذا السم.

مات كثيرون قبل أن يتمكن الأطباء من علاجهم، وتراكمت جثث الأطفال حول أماني، لم تكن لديها خبرة عن كيفية علاج الأسلحة الكيماوية، حتى أغلب المسعفين الذين ذهبوا لإنقاذ المصابين اختنقوا، كان أي شخص لديه أي نوع من الخبرة الطبية يفعل ما وسعه لإنقاذ الأرواح.

مشهد مؤلم وصادم جدًّا، وعلى إثره أُصيبت أماني بالصدمة وعدم القدرة على الفهم، وحتى اليوم ما زالت تتذكر ذلك اليوم الرهيب وكأنه كابوس متكرر. كتبت أماني تصف مشاعرها في ذلك الوقت:

“كان الهجوم الكيماوي على الغوطة عام 2013 لحظة مفصلية غيّرت تفكيري بشكل جذري… أصبحت مستغرقة في أفكار الموت، وتغلّب عليّ شعور أننا سنبقى محاصرين حتى الموت، كنت خائفة جدًّا أكثر من أي وقت مضى… عندما بدأ الحصار ومع اشتداد الجوع، اعتقدت صراحة أن كل ذلك سيكون مؤقتًا، كنت أقول لنفسي إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوف يجتمع قريبًا وسيفعل شيئًا ما ولن يترك الناس يتضورون جوعًا حتى الموت، هذا ما اعتقدته وما اعتقده والداي وكل من حولي. لكن بعد ذلك، قُتل الناس في هجوم كيماوي وهم نيام… لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة عندما رأيت أن كل ما فعله المجتمع الدولي بعد هذا الهجوم المروع هو مصادرة الأسلحة الكيماوية، لا معاقبة المجرم الذي استخدمها” (ص 83).

وبعد مجزرة الكيماوي، استمر الحصار والقصف والغارات الجوية كالمعتاد، وكأن شيئًا كارثيًا لم يحدث. ورغم ادّعاء النظام بتسليم أسلحته الكيماوية، لكنه استمر في الهجوم الكيماوي على مختلف المناطق التي سيطرت عليها المعارضة.

كذلك وصلت العديد من الغارات الجوية إلى أعماق مشفى الكهف، وذات مرة دمرت غارة جوية للنظام الطابق الثالث للمشفى، ما تسبّب في اندفاع فيضان المياه إلى الطوابق السفلية من المبنى وتدمير جناحَين بالكامل، واستشهد بعض أفراد الطاقم الطبي، رغم ذلك لم يغلق الكهف، كتبت أماني:

“كانت الغارة الجوية التي وقعت في 28 سبتمبر/ أيلول 2015 في عمق الكهف واحدة من أسوأ الهجمات على مستشفانا، لسوء الحظ لن تكون الأخيرة. وبعد يومين فقط، في 30 سبتمبر/ أيلول 2015، تدخلت القوات الجوية الروسية رسميًا في الحرب السورية، وانضمت طائراتها الحربية إلى طائرات الأسد… هذا التدخل المباشر جعل أمورنا أسوأ بكثير وحوّل دفة الحرب بشكل حاسم لصالح الأسد، لم يكن لدى الثوار قوة جوية ولا وسيلة قوية لإضعاف خطر الطائرات الحربية السورية، ناهيك عن طائرات القوات الجوية الروسية الجبارة” (ص 112).

اكتشاف الذات: مديرة الكهف

وضع الدكتور سليم نظامًا مميزًا لإدارة مشفى الكهف، فعلى سبيل المثال كان منصب مدير المشفى يتم بالانتخاب من قبل الأطباء مرتين في السنة، ويمكن تمديد الفترة لمرة واحدة فقط، وببساطة كان كل طبيب يكتب اسم المرشح على قطعة ورق ويضعها في برطمان.

في الواقع، لعب هذا الطبيب الجراح الذي آمن بالثورة أدوارًا إيجابية كثيرة، فرغم أنه هو من أسّس المشفى، لكنه استقال من منصب المدير ليمهّد الطريق لزملائه، والأهم من ذلك أنه عمل جاهدًا على جمع مختلف المستشفيات والعيادات الميدانية في الغوطة تحت مظلة واحدة أطلق عليها اسم “المكتب الطبي الموحد”.

وكانت تعمل تقريبًا مثل وزارة الصحة، وأصبح بها قاعدة بيانات هامة ساعدت في تنسيق الرعاية الطبية بالمنطقة، إذ حددت قدرة المرافق الطبية المختلفة والأجهزة المتوفرة، ووحدات العناية المركزة، واختصاصات الأطباء إلى جانب كادر الموظفين المدربين. كذلك عقد الدكتور سليم اجتماعات منتظمة مع فريق الإدارة لمناقشة المخاوف الطبية المحلية.

وبعد 4 سنوات من عمل أماني في مشفى الكهف، قررت أن تترشح لإدارة المشفى خلفًا للدكتور فاتح، كانت مترددة في البداية لكن شجّعها الدكتور سليم، وانتخبها زملائها بالإجماع مديرة لمشفى الكهف في عام 2016.

وفي الأشهر القليلة الأولى بعد انتخابها، أعادت أماني تنظيم هيكل المشفى بالكامل، وقامت بالعديد من التغييرات الإيجابية، اتفقت أولًا مع الأطباء على تمديد فترة منصب المدير من 6 أشهر إلى عام، كما تواصلت مع منظمتَي أطباء بلا حدود والجمعية الطبية السورية الأمريكية من أجل تأمين الدعم المالي، لشراء وقود ومستلزمات طبية من السوق السوداء ودفع رواتب الموظفين. كتبت أماني:

“كان عليّ تعزيز دفاعات المستشفى ضد ضربات النظام الجوية وقصفه المدفعي، والتأكد من أن لدينا موظفون أكفاء يتقاضون رواتبهم، وأن لدينا الإمدادات بما في ذلك الوقود.. وكان أملي الوحيد في المنظمات غير الحكومية، لكن حتى التواصل معهم كان بمثابة محنة” (ص 126).

وبجانب إدارة المشفى، عملت أماني لـ 3 ساعات يوميًا في عيادة الأطفال، كانت تعتني بالتدفق المستمر من الأطفال المرضى والجرحى، كما ساعدت في الجراحة، وتروي أنها حاولت إظهار تماسكها أمام زملائها رغم أنها داخليًا كانت مكتئبة ومنهارة في لحظات كثيرة.

وفي عام 2017، أكملت أماني ولايتها الأولى كمديرة للمستشفى، ونظرًا إلى الكفاءة والتطور اللذين أحدثتهما، انتخبها زملاؤها لولاية ثانية، وحظيت بدعم كامل من قبل طاقم المستشفى، رغم أن البعض في البداية لم يحب أن تدير أماني المشفى وقت الحرب، لكن حتى بعض الرجال الذين اعترضوا عليها كمديرة أُعجبوا بجهودها.

وتروي أماني أن ولايتها الثانية كانت أشد إرهاقًا، فقد تسبّب نقص الكهرباء والاعتماد على المياه غير المعالجة من الآبار في ظهور الأمراض المنقولة بالمياه مثل التيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي، والتي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء بلدات وضواحي الغوطة الشرقية المحاصرة.

كان ذلك بالتوازي مع نقص الدواء والإمدادات الطبية، خاصة أن النظام لم يمنع المساعدات الإنسانية والضروريات فحسب، بل منع حتى لقاحات الأطفال والأدوية وكأنها أسلحة، لذا في أوائل عام 2017 تسبّب نقص اللقاحات في تفشّي وباء الحصبة.

وأُجبر الأطباء على استخدام أدوية منتهية الصلاحية، وفي كثير من الأحيان كان الفريق الطبي يقرر إعطاء الدواء لشخص ما على حساب شخص آخر، كتبت أماني:

“أسوأ ما في الأمر عندما كان عليّ أن أقرر أي من الأطفال سيأخذ الدواء وأيهم لن يحصل عليه، رغم أنهم جميعًا في حاجة إليه، كان عليّ أن أحتفظ بالأقراص والزجاجات القليلة من الشراب لعلاج الحالات الأشد خطورة” (ص 88).

بين الشجاعة واليأس: كيف صمد الناس؟

“كنا خائفين من النظام، لكننا كنا مستعدين للمخاطرة بكل شيء”.. أماني بلور

في الواقع، الخسائر الإنسانية ومستوى المجاعة والموت والدمار والتشريد أمر لا يمكن تصوره، حتى أماني وزملائها الأطباء لم يعانوا فقط من الصدمات، لكنهم مارسوا مهنتهم جائعين وتحت قلة النوم في كثير من الأحيان، والدكتور سليم كان يعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم.

ومع أن أيام الحصار كانت تمرّ ببطء، لكن أبدى المحاصرون قدرة مذهلة في الصمود، وأوجدوا طرقًا مبتكرة للبقاء، فعندما قطع النظام خدمة الإنترنت لجأ الناس إلى الأقمار الصناعية، وعندما قطع الكهرباء لجأوا إلى مولدات صغيرة تعمل بالغاز، وطهوا طعامهم باستخدام الحطب، وعندما قطع المياه حفر الناس الآبار، فالغوطة منطقة زراعية غنية بالآبار. وبسبب عدم توفر زجاجات العلاج بالأكسجين للمرضى، استخدم الناس زجاجات الكولا الفارغة التي قاموا بتقطيرها.

أقسى ما في حصار الغوطة حسب رواية أماني هو الجوع الشديد، وقد شاهدت بنفسها أن الجوع قادر في بعض الأحيان على تغيير عادات وتقاليد الناس، بشكل خاص في شتاء 2013 وأوائل عام 2014 الذي كان قاسيًا، بدأ كل شيء يختفي من أرفف المتاجر. وكل الأطفال الذين عالجتهم أماني كانوا دون الحد الأدنى من الوزن، ومات بعضهم بسبب نقص الحليب والغذاء، أثّر الحصار بشكل خاص على المرضى الصغار، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وتروي أماني أن الناس أمام هذا الوضع أُجبروا على المخاطرة بكل شيء، فبعض النسوة ذهبن إلى أحد حواجز النظام التي طوقت الغوطة، يتوسلن من أجل السماح لهنّ بالخروج لشراء الطعام لعائلاتهم، وبعضهن دفعن الثمن بشرفهن في محاولتهن لإنقاذ أسرهم، كذلك كان بعض الناس يائسين للغاية، لدرجة أن بعض الآباء زوّجوا بناتهم لأنهم لم يتمكنوا من إطعامهم، كتبت أماني:

“كم كان مفجعًا رؤية هذا العدد الكبير من الأطفال وهم يعانون من الألم نفسه، فعندما سألتهم ما الذي يؤلم، كانت إجاباتهم واحدة: أنا جائع” (ص 75).

وعندما منع النظام دخول الدقيق إلى كفر بطنا، بدأ الناس يستخدمون كل ما لديهم لصنع الخبز، ومن كان عنده قمح طحنه دقيقًا، والذين زرعوا الذرة استخدموها لصنع الخبز، حتى وصل الناس إلى النقطة التي لم يبقَ لديهم شيء يمكن استخدامه للخبز.

فلجأوا إلى علف الحيوانات وطحنوه مثل الدقيق، لكن الأرغفة لا تتماسك، ومرارة علف الحيوانات ومذاقها الحاد ورائحتها النفاذة في غاية الصعوبة، لكن الناس فعلوا كل ما بوسعهم من أجل البقاء، وحتى عندما نفد علف الحيوانات بدأ الناس في أكل أوراق الكرنب الذي يزرع بكثرة في الغوطة.

رسالة من قلب الغوطة الشرقية المحاصرة توجّهها الدكتورة أماني للعالم

وتروي أماني أن الإمدادات القليلة التي سُمح بدخولها غالبًا ما كانت ملوّثة، فمنظفات الغسيل على سبيل المثال كانت تخلط بالرمل، والملح كان رمادي اللون وباهظ الثمن، ولا يمكن حتى التأكد من أنه ملح بالفعل.

وهناك عائلات ماتت بسبب تناول ما ظنوا أنه ملح، وتبيّن فيما بعد أن المادة كانت كلوريد الأمونيوم، وعندما حاول الأطباء يائسين العثور على بائع الملح لمنعه من بيعه للآخرين، لم يتمكنوا من تحديد مكانه لأن الملح تمّ شراؤه من كشك مؤقت وليس من متجر، وهذه الأنواع من حوادث الملح حدثت بشكل متكرر.

وتذكر أماني أنه حين أغلقت العديد من المتاجر أبوابها، أنشأ السوريون أكشاكًا مؤقتة في الساحات الرئيسية، وعرض الناس بضائعهم على طاولة صغيرة أو على الأرض، كذلك في كل شارعَين قام الناس بتجميع مواردهم لمساعدة بعضهم.

في منطقة أماني حفر الجيران بئرًا لتسهيل جمع ونقل المياه، كما جمعوا المواد البلاستيكية من أجل إذابتها وتقطيرها لاستخراج الوقود، ورغم جودته الرديئة وخطورته، إلا أنه كان صالحًا للاستخدام.

ويمكن للأشخاص الذين يمتلكون مولدات كبيرة ربط منازلهم القريبة بشبكة توفير الطاقة للمنازل لمدة ساعة في اليوم مقابل اشتراك باهظ الثمن، لكن كانت النتيجة في كثير من الأحيان قاسية، فتذكر أماني أن العديد من الأشخاص جاءوا إلى غرفة الطوارئ مصابين بحروق شديدة نتيجة استخدام هذا الوقود.

كما كان الوقود المهرّب من أجزاء أخرى من سوريا يُباع في زجاجات بلاستيكية، وفي كثير من الأحيان أدّت الغارات الجوية إلى إشعال هذه الزجاجات، ما تسبّب في إشعال النار في كل شيء بما في ذلك الناس. كتبت أماني:

“لن أنسى أبدًا اليوم الذي نقلت فيه الجثث الحية المتفحّمة إلى قسم الطوارئ لدينا، وكانت هناك غارة جوية على السوق في كفر بطنا، وأُصيب بعض الناس بحروق بالغة” (ص 78).

أحد كبار تجار الألبان من مدينة دوما كانت لديه علاقات مع أحد كتائب جيش الأسد التي طوقت الغوطة، ومقابل مبلغ من المال سُمح له بإدخال بعض الإمدادات الغذائية عبر نقطة تفتيش تُعرف باسم مخيم الوافدين.

حسب أماني كانت هذه هي النقطة الوحيدة حول الغوطة الشرقية التي قد تسمح بمرور شيء ما، وكان هذا التاجر يفرض أسعارًا باهظة على أي شيء يتمكن من إدخاله إلى الغوطة. على سبيل المثال، كان سعر السكّر يصل إلى 20 ضعف السعر في دمشق، وقليل من الناس استطاعوا دفع ثمنه.

ثم قامت الفصائل المسلحة بحفر متاهة من الأنفاق لتهريب الإمدادات سرًّا، وكانت هذه الأنفاق تربط الغوطة الشرقية بأحياء دمشق وما حولها، لكن بحسب أماني أصبحت الأنفاق تجارة لقادة الفصائل المسلحة والمنتفعين الذين استغلوا المعاناة لتحقيق مكاسب مالية، ورغم أن الأنفاق كسرت الاحتكار الذي تمتع به تاجر الألبان الكبير في دوما، لكن كان الطعام لا يزال باهظ الثمن بالنسبة إلى كثير من الناس.

بجانب ذلك، دخلت إمدادات غذائية محدودة، ولم تحلّ الأنفاق أزمتَي الجوع وسوء التغذية لأن هذه الإمدادات كانت غير منتظمة، ما ميّز الأنفاق حسب أماني هو أنه أصبح من الممكن تهريب الوقود من مناطق النظام، وكان لدى بلدة أماني ما يصل إلى ساعتَين من الطاقة يوميًا. كتبت أماني:

“نحن كمجتمع قادرون على المرونة بشكل غير عادي، بسرعة تعلمنا التكيف مع واقعنا الجديد الرهيب، لم يكن الأمر مجرد ابتكار شاورما اليقطين أو سعة الحيلة في أنواع مختلفة من بدائل الخبز، لقد اتحد الناس معًا لإيجاد الحلول ومساعدة بعضهم، فالعائلات القادرة على تحمل التكاليف أو التي لم يكن لديها سوى القليل جدًّا اشترت الطعام للعائلات التي لا تستطيع دفع ثمنه” (ص 77).

ومن لحظات الألم والحصار، كانت هناك أيضًا لحظات فرح وأمل، فتذكر أماني أن حفلات الزفاف اُستؤنفت في عام 2015 مع ظهور الأنفاق، قبل ذلك كانت الاحتفالات تقتصر في المنازل وعلى أفراد الأسرة المقربين، لكن في عام 2015 عادت حفلات الزفاف كما كانت قبل الحصار، حيث قام الأزواج باستئجار قاعات الاستقبال ودعوة الأصدقاء.

حتى في مشفى الكهف، ورغم كآبة المكان والضغوط التي تعرض لها الفريق الطبي يوميًا، فقد كان طاقم المستشفى بمثابة نظام دعم متماسك لبعضهم، وتقاسموا معًا العديد من اللحظات السعيدة النادرة، وقام رفاق أماني بعمل حفلة بمناسبة عيد ميلادها، وبدلًا من الكعكة التي لم تكن بالطبع متوفرة وقت الحصار، كان لديهم الفشار وسلطة التبولة المعمولة بدون مكون رئيسي هو الطماطم، ومع إضافة غير تقليدية (الفجل الذي كان متوفرًا في ذلك الوقت). كتبت أماني:

“مازحتني إحدى الممرضات قائلة: “تخيلي أن السلطة تحتوي على طماطم”، بينما قال الدكتور سليم: “تخيلي أن الفشار بيتزا بالجبن”. صـ136.

يبدو أنه كل أشكال الحصار تغلّب الأهالي عليها، إلا أن أشد ما أثّر على معنوياتهم بشكل كبير هو الاقتتال الداخلي بين الفصائل، والذي خلق حالة من الإحباط لطاقم المستشفى على وجه الخصوص، فحين اشتبك فيلق الرحمن الذي سيطر على بلدة كفر بطنا مع جيش الإسلام مرتَين على الأقل، كان هناك الكثير من الضحايا.

تذكر أماني أنه خلال جولة واحدة من الاقتتال الداخلي، تلقوا في المشفى ما يقرب من 100 جريح، ما أدّى إلى استنزاف المواد الطبية والأدوية.

لقد تعاملت أماني مع المقاتلين في الغوطة عندما كانوا يأتون إلى الكهف لتلقي العلاج، كانت أماني وزملاؤها الأطباء يعالجون أي شخص جريح دون السؤال عن انتمائه أو أيديولوجيته، لكنهم اشترطوا على المقاتلين نزع أسلحتهم عند الباب قبل دخول الكهف، وكانوا ملتزمين بهذا دون مشاجرة.

وداعًا كفر بطنا: التهجير والهجوم الأخير

بعدما فشل النظام مرارًا في استعادة الغوطة وإحداث تأثير في دفاعات جوبر، استعد في عام 2018 لشنّ هجوم على الغوطة الشرقية بأكملها، ولم يكن هجومًا كالسابق، فلم يتوقف قصف الطائرات الروسية والطيران الحربي السوري التي بدأت أولًا في قصف عنيف وممنهج للمستشفيات. كتبت أماني:

“في غضون أيام، بدأنا نتلقى أخبارًا عن استهداف وتدمير المستشفيات الميدانية والعيادات الطبية في أجزاء أخرى من الغوطة الشرقية” (ص 146).

حسب رواية أماني، تضمّن الهجوم الأخير على الغوطة قصفًا بكل أنواع الأسلحة المحرمة وخاصة هجمات الكلور، أما وضع الأهالي فكانوا متعبين وجائعين، كانت الحالة العامة كارثية، بقي الناس أيامًا في الأقبية تحت الأرض من دون طعام، وكان الموت مصير من خاطر منهم بالخروج.

وفي تلك الأثناء، حصلت معارك كبيرة من فوق وتحت الأرض، استسلم بعض المقاتلين -لم يستطيعوا فعليًا المقاومة-، بينما اشتبك مقاتلو هيئة تحرير الشام مع رجال أحد شيوخ كفر بطنا الذي ثبّط الناس وحثّهم على الاستسلام للنظام، وكانت حرب شوارع بينهم. كتبت أماني:

“لقد عالجنا هؤلاء المقاتلين الجرحى ورجال الشيخ [لعل أماني تقصد الشيخ بسام ضفدع]، وكان واجبنا أن نفعل ذلك، لكنني كنت غاضبة جدًّا منهم، أردت أن أبكي وأصرخ: ما الذي تفعلونه؟ بدلًا من أن تدافعوا عنا وتوجهوا بنادقكم نحو النظام، تقتلون أنفسكم.. وزعمَ فيلق الرحمن أن مقاتليه حاولوا صد النظام رغم القوة الساحقة التي احتشدت ضدهم من الجو والأرض… بعد كل هذه السنوات من الحصار والجوع والخوف، لم أصدق أن هذا كان الهجوم الأخير” (ص 150).

حسب رواية أماني، فقد كان أسوأ الكوابيس أن يدخل النظام كفر بطنا، وبالنسبة إلى كثيرين كان الوقوع في أيدي النظام أسوأ من الموت. وعندما أصبح من الواضح أن المقاتلين يخسرون الأرض، وأن قوات الأسد تتقدم من حمورية عبر سقبا باتجاه كفر بطنا، ما يعني أنها ستحتل الأخيرة خلال أيام، شعرت أماني بالوضع الميئوس منه، وأمرت بإخلاء الجرحى من المشفى ونقلهم إلى مستشفى زملكا، وبعض المصابين اختاروا العودة إلى منازلهم وانتظار مصيرهم.

وعندما بدأت تظهر الخسائر، قامت الشخصيات البارزة في الغوطة الشرقية بتشكيل لجنة للتفاوض مع النظام، وكان الدكتور سليم عضوًا في هذه اللجنة، وحسب رواية أماني مَن قاد المفاوضات في الغوطة ليس نظام الأسد إنما ضابط روسي اسمه ألكسندر.

ومن أول لقاء، قال الوفد الروسي بصراحة لوفد الغوطة إما أن تبقوا وتقتلوا، وإما تغادروا في الباصات الخضراء إلى إدلب، لم تكن هناك سوى نتيجة واحدة، وانتهى الأمر بالاتفاق على المرور الآمن للمقاتلين وعائلاتهم إلى إدلب، والسماح لمن يريد الخروج من الغوطة بالذهاب إلى إدلب. كتبت أماني:

“في رأيي، لم تكن هذه صفقة إخلاء حميدة، كانت طردًا قسريًا، لم يكن لدينا خيارات، إما البقاء ومواجهة غضب النظام بسبب دورنا في الثورة رغم أننا كنا مجرد مسعفين نعالج الناس، أو أن نطرد من ديارنا” (ص 163).

وخوفًا من انتقام النظام من الأهل، حاولت أماني إقناع أمها وأبيها بالمغادرة معها، لكن والدها قال لها: “إن عمري يزيد على الـ 70 وإن كنت سأُقتل فإني أحب الموت هنا”، بينما كان جواب الأم: “لماذا يجب أن أغادر، لأهرب أيضًا عندما يبدأ الهجوم على إدلب؟”. حسب رواية أماني شعر كثيرون بالطريقة نفسها، كان البقاء خطيرًا جدًّا، كما كانت المغادرة خطيرة أيضًا، لا أحد يعرف ماذا سيحدث.

وبعد أن ودّعت بيتها وألقت النظرة الأخيرة على الغوطة المدمرة، اضطرت أماني النزوح قسرًا في عام 2018 إلى شمال سوريا، تاركة وراءها المعطف الأبيض الذي كانت ترتديه منذ أن كانت طالبة، كما كانت آخر من هُجّر مع فريق المشفى بعد أن ضمنوا نقل المرضى والجرحى بسلام، وتروي أماني أن هذا أصعب موقف مرّت به في حياتها، ويمكن أن نلاحظ حالة الارتباك والشعور بالعجز ومعركة المشاعر المتضاربة التي مرّت بها، إذ كتبت:

“لم أكن أريد أن تعيش في أذهاننا فكرة أننا هُزمنا وطُردنا من بيوتنا وأرضنا والمشفى الذي أنشأناه وأحببناه… لم يكسروا معنوياتنا وبقينا صامدين نقاوم لأطول فترة ممكنة، لم أرغب إطلاقًا في الرحيل القسري..

الغوطة الشرقية لم تتركني… ولو كان بإمكاني العيش بأمان وكرامة في بلدي، لفعلت، أعلم أنني سأكون أسعد بين عائلتي وأصدقائي في الحي الذي نشأت فيه، وأعيش بكرامة مع حقوق الإنسان، هذا أجمل بالنسبة إليّ من أن أكون في أي مكان آخر في العالم، لكن لم يعد لدي وطن، لقد أُجبرت على الخروج منه ولا أستطيع العودة، لدي جواز سفر سوري باهظ الثمن لكنه بلا قيمة، أين يمكنني الذهاب؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟” (ص 194).

واليوم، تعيش أماني في الولايات المتحدة مع أطفالها الثلاثة وزوجها وتحاول خلق حياة جديدة، لكن حتى يومنا هذا وبعد هذا المشوار المؤلم، تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وفقدان العديد من أصدقائها وأقاربها، اختفى اثنان من أشقائها عند نقطة تفتيش، ولم تعرف العائلة ما حدث لهما، وبمجرد مغادرتها سوريا لم تتمكن من عناق والديها، ومات الأب دون أن تودعه أو تأخذ عزاه.

وتروي أماني أنها تأثرت بشكل خاص بالذكريات المؤلمة الكثيرة والآباء الذين لم تتمكن من مواساتهم، وأمهات الغوطة الشرقية اللواتي شاهدن أطفالهن يعانون من الجوع وهنّ عاجزات عن تخفيف آلامهم، والأطفال الذين فقدوا أطرافهم وبصرهم ووالديهم، ولن تعود حياتهم كما كانت وكبروا دون أن يفهموا السبب. كتبت أماني:

“تراودني ذكريات الماضي وغالبًا ما تعيدني أفكاري إلى المشفى… لم أستطع أن أنسى ما رأيته، فذكرياتي ليست مثل الصنبور الذي يمكن إغلاقه ببساطة، ما زلت حتى الآن أحمل الندوب التي خلفتها تجربتي، إنه شعور مؤلم لن يتركني عند كل ليلة أضع رأسي على وسادتي…

الشيء الوحيد الذي هدّأ من روعي هو الدين، لقد كان عزائي… في كفر بطنا، كنت يوميًا أدعو الله وأخصص بضع دقائق لقراءة آيات من القرآن الكريم، هدأتني الآيات وأصبحت الصلاة ملاذًا روحيًا كاستراحة مؤقتة من الجحيم الذي أصبحت عليه الغوطة الشرقية” (ص 90).

“لقد تغيرت كثيرًا منذ الأيام الأولى للثورة في عام 2011، كان عمري 24 عامًا، وكنت مليئة بالآمال والأحلام ومنشغلة باهتمامات دنيوية كالملابس الجديدة والمجوهرات التي لم يعد لها الآن أي قيمة بالنسبة إليّ… غيرتني الثورة والقمع والدماء والقتل والدمار، الحياة ليست جميلة، إنها اختبار صعب، هكذا أرى الأمر مع الأسف، لكن هذه التجارب عمّقت إيماني بالله، أؤمن بالحياة الآخرة وبعدل الله تعالى الذي يرى كل شيء ويعلم ما مررنا به، وأنا واثقة من أن عدالة الله ستسود، إن لم يكن في هذه الحياة، ففي الآخرة” (ص 198).

إن قصة الطبيبة السورية أماني بلور هي رواية صادقة لامرأة شجاعة أحبت بلدها وشعبها، تبنّت القضية وعاشت معها، واجهت جبروت النظام وتحملت كل التحديات والظروف القاتمة المحيطة بها، وتفانت في سبيل إنقاذ الأرواح تحت الحصار بينما القنابل تنهمر في كل مكان حولها، إنها شهادة على الجرائم التي سبّبها الطاغية لأجيال كاملة، ولعلّ الدرس الأهم من تجربة أماني هو الأمل في التغيير حتى في أحلك الأوقات.