في مشهد يبدو مشابهًا لما تمرّ به مصر اليوم، سيطر العسكريون في الخمسينيات والستينيات على كل مفاصل الدولة، واحتلوا المؤسسات الاقتصادية والإعلامية واعتقلوا أي صوت معارض، لكن الأسوأ أنهم صمّموا مؤسسات الدولة لا لأجل أن تحافظ على أمن البلاد، بقدر ما تعمل على تأمين النظام الحاكم وتفادي وقوع ثورة أو انقلاب عسكري.

ونتيجة الإرهاب الممنهج الذي عاشه الشعب المصري على يد العسكريين، وغياب أي نوع من الرقابة على النظام، أخفق الجيش في أداء مهمته الأساسية، وبثقة وغرور مفرط دخل حربًا عام 1967 لم تكن إطلاقًا مفروضة عليه، بل كانت من اختياره.

والنتيجة أنه في ساعات قليلة ودون مقاومة مشرفة، تجرعت القوات المصرية هزيمة ساحقة قلّ مثيلها في التاريخ العسكري، وسُمّيت الهزيمة لأسباب سياسية ولتقليل من آثارها الكارثية بـ”النكسة”، رغم أنها ليست هزيمة جيش منكسر فقط.

فبفعل زلازل الهزيمة، خسرت مصر مساحات شاسعة من أراضيها وأصبحت، القاهرة مهددة وسماء البلاد مستباحة للطيران الإسرائيلي، كما دُمّر الاقتصاد وارتفعت الديون في الأشهر القليلة التالية إلى 1.5 مليار دولار، ونزح ربع مليون مصري من منطقة القناة.

أما على المستوى العربي، فقد شكّلت هزيمة 1967 واحدة من أشد حالات القومية مأساوية في التاريخ، ولا شك أن نتائج تلك الحرب التي ما زلنا نعيش تبعاتها وآثارها المحسوسة حتى بعد مضي 57 عامًا قد غيرت ميزان القوى، بشكل أوصلنا اليوم إلى “طوفان الأقصى”.

فبشكل درامي، حطمت الهزيمة نفسية الأنظمة العربية، وتحول الصراع من تأسيس وحدة عربية وتدمير الكيان الصهيوني وتحرير وطن الفلسطينيين، إلى تحرير الأراضي العربية المحتلة مقابل السلام مع الاحتلال، وكان أكبر الخاسرين هو الشعب الفلسطيني، وبالتالي خلقت نتيجة هذه الحرب فرصًا استراتيجية لـ”إسرائيل” لم تكن موجودة من قبل.

والأهم أن “إسرائيل” ضمنت حتى اللحظة هيمنتها على المنطقة وبقاء كيانها داخل حدود آمنة، فمنذ انتصارها الساحق في عام 1967 لم تضطر إلى مواجهة تهديد وجودي عربي، وصارت العواصم العربية في مرمى النيران الإسرائيلية.

وحتى حين اندلعت حرب 1973، وفّرت سيناء ومرتفعات الجولان عمقًا استراتيجيًا مكّن “إسرائيل” من صدّ الهجوم المفاجئ، ولو جرى تنفيذ مثل هذا الهجوم من حدود ما قبل عام 1967 لكان من الممكن أن تدمر “إسرائيل”.

واليوم بعد مرور نصف قرن على حرب أكتوبر 1973، فإن هجمات حماس المفاجئة في السابع من أكتوبر لا يمكن التقليل من أهميتها في فرض تهديد وجودي للاحتلال، لكن ما يعيق نجاح عملية التحرير هو أن المنطقة ما زالت تعيش الواقع الذي فرضته هزيمة 1967.

ورغم حبس الأرشيف الرسمي المصري عن هزيمة يونيو أمام الباحثين والمجتمع، واحتكار النظام للوثائق -مع ملاحظة أن الأرشيف الإسرائيلي مفتوح-، واعتبار الرواية الناصرية الغالبة مسلَّمة لا يجوز نقدها، فقد حاول نخبة من الباحثين والمؤرخين استنادًا إلى الوثائق والمصادر التي أتيحت مؤخرًا تقديم رواية مختلفة لهزيمة يونيو في كتاب “في تشريح الهزيمة: حرب يونيو 1967 بعد خمسين عامًا”، وهو جهد مميز، لذا سنناقش أهم ما طرحه هؤلاء الباحثين.

معركة التهويش: كيف عجّل ناصر وعامر من الهزيمة العسكرية؟

قبل أسابيع قليلة من بداية حرب 1967، تواترت إلى مصر معلومات مضللة من مصادر روسية تفيد بأن “إسرائيل” حشدت قواتها على حدود سوريا استعدادًا لغزو الأخيرة.

وللتأكد من دقة هذه المعلومات، سافر الفريق محمد فوزي، رئيس أركان الجيش المصري، في زيارة خاطفة إلى الجبهة السورية يوم 14 مايو/ أيار، وبنفسه قام بطلعة فوق الحدود وتفحّص صورًا جوية التقطتها طائرات سورية للجانب الإسرائيلي في اليومين السابقين، لكنه لم يجد أي حشود أو استعدادات إسرائيلية غير عادية. وبالفعل لم يحرك الإسرائيليون قواتهم كما زعمت التقارير السوفيتية.

ثم حين عاد فوزي في اليوم الثاني، قدم تقريره في 15 مايو/ أيار للمشير عبد الحكيم عامر قائد الجيش المصري، لكنه وجد بالفعل أن قرار التعبئة العامة وحشد القوات إلى سيناء قد اتُّخذ قبل ساعات من تقديم تقريره، وأن الجميع في مصر تعامل بجدّية بالغة مع التقارير الكاذبة والحشود المزعومة على الحدود مع سوريا.

ففي صباح 15 مايو/ أيار اجتمع عامر مع قادة الجيش واتخذ قراره بحشد القوات إلى سيناء، وأكد عامر لرفيقه ناصر أن الإسرائيليين بهذا سيفكرون مرتين قبل الإقدام على غزو سوريا. وبالفعل بحلول 16 مايو/ أيار كانت الفرقة الخامسة قد وصلت إلى سيناء، ثم تلتها فرقة المشاة الثانية والسابعة، والفرقة المدرّعة السادسة والرابعة، بجانب وصول الدبابات وقاذفات ومقاتلات وطائرات سلاح الجو إلى سيناء.

وجميع هذه القوات زاد قوامها عن 70 ألف جندي، لكن فوق ذلك طالبت مصر من الأمم المتحدة سحب كل قوات الطوارئ الدولية المتمركزة على الحدود، وهو القرار الذي أظهر مصر بأنها تريد شنّ الحرب. لكن يشير خالد فهمي إلى أن ناصر أراد إعادة توزيع القوات الدولية وليس سحبها، إنما عامر هو من أصرَّ على سحب القوات بشكل كامل.

واجتمع مسؤول الاتصال في القيادة العسكرية المصرية، اللواء إبراهيم الشرقاوي، مع قائد قوات الطوارئ الدولية، الجنرال ريكي، لتسليم خطاب سحب القوات. حاول ريكي الاستفسار عن نوايا مصر، فسأل الشرقاوي عمّا إذا كانت مصر قد درست عواقب هذا القرار ومستعدة لكل الاحتمالات، فردَّ عليه الشرقاوي: “بالتأكيد يا سيدي، فقد وصلنا لهذا القرار بعد مداولات كثيرة، ونحن مستعدون لكل شيء، ولو نشبت الحرب سنلتقي المرة القادمة في تل أبيب”.

على الجانب الآخر، وبعد أن انتهت “إسرائيل” من الاحتفال بعيد إنشاء كيانها في 15 مايو/ أيار 1948، فسّرت أن ما تقوم به مصر لا يحمل سوى معنى واحدًا، وهو أنها قررت الهجوم وشنّ الحرب، لكن طالب الأمريكيون من “إسرائيل” ألا تبدأ الحرب مع الوعد بالمساعدة، فتعهّد الإسرائيليون بهذا بشرط ألا تقوم مصر بإغلاق مضائق تيران.

بعد عدة أيام، عقد ناصر اجتماعًا مع قادة الأسلحة المختلفة في أحد مطارات سيناء، لم يرد ناصر إغلاق مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية وإنما السيطرة عليه، خاصة أن “إسرائيل” منذ عام 1957 أخذت تعهدًا مكتوبًا من أمريكا بضمان الملاحة في مضيق تيران، واشترطت الرد عسكريًا في حالة غلق المضيق مستقبلًا، لكن عامر اعترض على ناصر وقال: “أنا ولادي رايحين شرم الشيخ، هيعملوا إيه لما يشوفو بعينهم السفن الإسرائيلية طالعة نازلة قدامهم، أنا أضمن منين أن واحد منهم متاخدوش الحمية ويطلق النار عليهم”.

وأقنع عامر ناصر وباقي العسكريين على إغلاق مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية، وبالفعل أعلن ناصر بنفسه يوم 22 مايو/ أيار إغلاق المضائق أمام “إسرائيل” في نفس الوقت الذي استمر عامر بحشد القوات إلى سيناء، لكن ناصر لم يكتفِ بذلك، بل واصل من خطاباته وتصريحاته النارية عن الاستعداد للحرب، والتي وصفها بأنها ستكون حربًا شاملة ومفصلية رغم كونه فعليًا عاجزًا عن تنفيذ ما يقول.

وحسب أستاذ التاريخ الحديث خالد فهمي في دراسته “هزيمة 67 الهيكلية والمستمرة”، لم يفهم القادة العسكريين السبب وراء هذه القرارات المباغتة، إذ لم تكن هناك أية شواهد جدّية سابقة على أن هناك حربًا على الأبواب، وكل القادة كانوا على علم بأن القوات المسلحة ليست مستعدة لخوض حرب مع “إسرائيل”، خصوًصا في ظل وجود ثلثي الجيش في اليمن، بجانب أنه لم تكن هناك ميزانية حرب مخصصة للمواجهة العسكرية، فضلًا عن أنه لم تكن هناك خطة استراتيجية للعمليات الهجومية.

ولذا اندهش الفريق فوزي من التطورات العسكرية المتلاحقة، رغم أنه قدم تقريره لعامر بعدم وجود أي حشود إسرائيلية على حدود سوريا، وبالتالي هل كانت مصر فعلًا راغبة في القيام بعمل عسكري لردع “إسرائيل”، وماذا كان الغرض من كل هذه الحشود التي قام بها ناصر وعامر؟

وفقًا للوثائق والمذكرات، وكما يتضح من اجتماعات ناصر ومراسلاته مع المسؤولين السوفيت والأمريكيين، فإن ناصر أراد من خلال هذه الإجراءات الدرامية “تهويش” “إسرائيل” وليس المبادرة بالهجوم.

وبحسب خالد منصور في دراسته “الهزيمة المحتومة: سياق ووقائع حرب الأيام الستة”، فإن تعارض مصلحة الأنظمة العربية المعارضة للنظام الناصري جعلهم يبالغون في تهييج الرأي العام العربي ضد ناصر، واتهامه بالتقاعس وعدم قدرته على مواجهة الصهاينة. لذا قام ناصر بهذه الاستعراضات من أجل كسب الهيبة والمكانة، وتخفيف الاتهامات الموجهة إليه من قبل الأنظمة الملكية.

وبدأ العد التنازلي للحرب من يوم 23 مايو/ أيار 1967، إذ اعتبرت “إسرائيل” أن إغلاق مضائق تيران في وجه سفنها وتحليق طائرات استطلاع مصرية من طراز ميه 21 فوق مفاعل ديمونة النووي دون قصفه بمثابة إعلان حرب.

وفي اليوم نفسه 23 مايو/ أيار، أرسل يوجين روستو، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، مذكرة إلى سفيرَي الولايات المتحدة في موسكو والقاهرة، يخبره فيها أن ناصر لا يعتزم الحرب، بل يريد التمويه سياسيًا من أجل تحقيق الأهداف الآتية: دعم هيبته في العالم العربي والمجتمع الدولي، وإظهار قدرته للولايات المتحدة على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة المساعدات الغذائية الأمريكية لمصر.

وهذا الكلام يبدو معقولًا لحدّ كبير، فمنذ الستينيات والنموذج الاقتصادي الناصري كان يتدهور سريعًا، خاصة مع نهاية الخطة الخمسية الأولى عام 1965، فرغم شعارات ناصر المناهضة للإمبريالية الأمريكية وقوانين الإصلاح الزراعي، إلا أن مصر كانت تعتمد في غذائها بشكل كبير على الولايات المتحدة.

وفي دراسته “هزيمة 1967 وفشل الدولة التنموية الناصرية”، يشير الباحث والمحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة سامح نجيب، إلى أن المساعدات الغذائية الأمريكية عام 1961 شكّلت 77% من واردات مصر من القمح، وبعدها بعام واحد وصلت تلك النسبة إلى 99% من واردات القمح.

وقد وقّع نظام ناصر اتفاقية “الغذاء من أجل السلام” مع الولايات المتحدة لتوريد القمح والسلع الغذائية الأخرى لمصر، وهو ما يدل ليس فقط على التبعية الغذائية لمصر، لكن عمق الأزمة التي عانى منها النظام. كتب نجيب:

“هناك علاقة أكيدة بين حجم هزيمة 1967 وحجم أزمة الدولة التنموية الناصرية، أما فكرة أن الحرب كانت نتيجة مؤامرة لإفشال مشروع تنموي ناجح، فتبدو مجرد محاولة لتبرير الفشل والهزيمة معًا” (ص 98).

ولاستشعارهم خطورة ما اندفعت إليه الأوضاع خلال الأيام العشرة السابقة للحرب، دأب السوفيت على نصح القادة المصريين ألا ينزلقوا نحو الحرب، والتقى رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي أليكسي كوسيغين بوزير الحربية شمس بدران، لتحذيره من خوض الحرب دون استكمال الاستعدادات المناسبة، لكن الأخير رد عليه باستخفاف عجيب:

“نحن مستعدون لإسرائيل ومن هم وراء إسرائيل، ولا يهمنا أمريكا… إذا تدخل الأسطول الأمريكي فإن قاذفاتنا الجوية تعاونها اللنشات السريعة لقواتنا البحرية يمكنها بسهولة تدمير أكبر حاملة طائرات أمريكية”.

وبعدما حشد عامر وناصر آلاف الجنود في سيناء وبدا الصف العربي متوحدًا، لم يشك أحد حينها في أن الحرب ستقع لا محالة. لكن طالما أن ناصر لا يريد فعلًا الحرب كما تؤكد الوثائق، لماذا تمادى في تهويش خصم يعرف قدراته الحقيقية، ولم يتدارك الأمر ويتوصل إلى مخرج من هذه الورطة، مع علمه الواضح بأنه يخاطر بالتصعيد نحو الحرب يوًما بعد يوم.

حسب تحليل خالد منصور في دراسته “الهزيمة المحتومة”، فقد كان من المستحيل على ناصر أن يتراجع دون ثمن يحصل عليه ليبرر به تراجعه للشعب المصري الذي عُبئ معنويًا، وكذلك لتفادي السخرية والتحقير المتوقع. كتب خالد فهمي في دراسته “هزيمة 67 الهيكلية والمستمرة”:

“شاهد سكان القاهرة قوات الجيش وهي تخترق شوارع العاصمة في طريقها إلى الجبهة، في مشهد أقرب إلى استعراض عسكري منه إلى حشد تعبوي. ويقول الفريق صلاح الدين الحديدي الذي كان قائدًا للمنطقة المركزية: إنه كان من الغريب حقًا أن تسلك هذه التحركات الضخمة في بدايتها من المنطقة المركزية شوارع رئيسية في العاصمة، مارة بأكثر الميادين ازدحامًا بالمرور المدني العادي، رغم وجود طريقين رئيسيين خارج المدينة الكبيرة…

ويضيف الفريق صلاح الدين: كان لي فرصة مناقشة أسباب اختيار قلب العاصمة لتمرّ فيها عشرات الآلاف من العربات والدبابات والمدافع تحت شرفات أكبر السفارات الأجنبية في القاهرة، الصديق منها وغير الصديق، فأُفهمت يومها أن هذا القرار لم يأتِ عفًوا، بل له أهداف قد يحققها هذا الاختيار الذي يعرض أمام الملأ عضلات القوات المسلحة” (ص 144).

وعندما لم تقدم الولايات المتحدة ولا حتى الاتحاد السوفيتي لناصر ما يمكن أن يحفظ به ماء وجه، صار التراجع في هذه الظروف التي خلقها النظام العسكري مستحيلًا، وبات حتميًا على مصر أن تواجه تبعات قرارات ناصر وصديق عمره عبد الحكيم عامر، لكن بدلًا من أن يشن الثنائي هجومًا استباقيًا، تركا زمام المبادرة بالكامل في يد “إسرائيل”.

فرغم أن قائد القوات الجوية الفريق صدقي محمود قدّر الخسائر المتوقعة من جراء تلقي مصر الضربة الجوية الأولى من “إسرائيل” بنحو 20%، ما قد يؤدي إلى تكسيح القوات الجوية، إلا أن ناصر أمر قادته العسكريين ألا يبادروا بالحرب، وأن تتلقى مصر الضربة الجوية الأولى من “إسرائيل”، حرصًا على ضمان التعاطف العالمي وعدم استفزاز الولايات المتحدة.

وقد حاجج ناصر بأنه سيدير المعركة سياسيًا، واختلف مع رفيقه عامر الذي أراد مباغتة “إسرائيل” بضربة قاصمة وحاسمة، ثم يفاوض ناصر بعدها من مركز قوة ويملي شروطه. كتب خالد فهمي:

“عبد الناصر لم يكن يريد أن يصعّد الأمر إلى درجة تستدعي تدخل الولايات المتحدة، ومن ثم فقد أصدر تعليماته بأننا لن نوجّه الضربة الأولى، على أن الطيارين تكالبوا على المشير عامر فور انتهاء المؤتمر وطالبوه بأن يسمح لهم بالقيام بالضربة الأولى، فرد عليهم قائلًا: ما تخافوش يا ولاد، والله هنحارب” (ص 157).

ولذا جرى الاتفاق على اتخاذ الإجراءات الوقائية للتقليل من تأثير الضربة الإسرائيلية، بالنسبة إلى ناصر خسارة 20% من القوات الجوية ثم محاربة “إسرائيل” بعدها أفضل من المبادرة بالقتال. ويشير خالد فهمي إلى أن قرار ناصر قوبل باستهجان واعتراض شديدَين من قبل العسكريين، لكن المثير للسخرية حقًا هو أن الخطط التي أعلنتها القيادة المصرية للحرب كانت دفاعية بالأساس.

فريسة سهلة: لا عنب ولا بصل

تردد بعض الإسرائيليين في خوض تلك المواجهة، ولم تتخذ “إسرائيل” قرارها النهائي بالحرب حتى مساء 3 يونيو/ حزيران 1967، فمع فشل الضغوط الأمريكية التي لم تستجب لها القيادة المصرية، اجتمع كبار الجنرالات مع الوزراء الإسرائيليين في منزل رئيس الوزراء ليفي أشكول بالقدس المحتلة.

وبعد جدال ونقاش حاد استمر لساعات بين الوزراء الذين أرادوا التريث والانتظار، وقادة الجيش الذين أرادوا شن هجوم مباغت للقضاء على الجيش المصري، حُسم النقاش بأغلبية 12 صوتًا ضد اثنين بخوض حرب استباقية تبدأ بقصم ظهر العسكرية المصرية وإذلالها، من خلال تحطيم سلاح الجو المصري بين الساعة الثامنة والساعة التاسعة يوم 5 مايو/ أيار.

وكما يروى خالد فهمي، كان هذا التوقيت مبنيًا على اقتراح قائد القوات الجوية الذي رأى أن هذا أنسب وقت، لأن الطيارين المصريين من عادتهم تناول إفطارهم في تلك الساعة، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي قرارًا رسميًا سريًا بخوض الحرب صباح يوم 4 يونيو/ حزيران.

لم يحتاج الصهاينة ساعتها إلى دعم عسكري أمريكي، فقد كان لديهم بالفعل ما يكفي من العتاد والذخائر، والأهم الخطط والاستراتيجيات والقيادة المهنية والقوات المدربة. ويذهب خالد منصور إلى أنه لا توجد أدلة على المساعدات العسكرية الأمريكية المباشرة إلى “إسرائيل” خلال هذه الحرب، ولم يثبت أن هناك قوة ساعدت “إسرائيل” على شنّ الغارات الجوية، فلا الطيران الأمريكي ولا البريطاني اشترك في المعركة كما اعتقد عبد الناصر، وإن كان من المؤكد تبادل تقارير وتحليلات مخابراتية.

وفي الساعة الثامنة إلا ربع من صباح 5 يونيو/ حزيران، أرسلت محطة عجلون للإنذار المبكر في الأردن برقية للقيادة في مصر عن توجّه مقاتلات إسرائيلية نحو سيناء، لكن القيادة في مصر تجاهلت هذه المعلومة الحساسة، لأن عريف الإشارة غيّر الشفرة في اليوم السابق، فلم يفهم الرسالة المشفرة “عنب، عنب، عنب”، والتي تعني أن الطائرات الإسرائيلية في طريقها إلى مصر.

وقد تلقى مكتب وزير الحربية الرسالة نفسها في الوقت نفسه، لكن الوزير لم يكن موجودًا في مكتبه، وبعد نحو 45 دقيقة كان أحد ضباط مكتب الوزير يتحدث مع زميله في قيادة الدفاع الجوي وأبلغه بالرسالة فردَّ عليه الضابط متهكمًا: “عنب إيه وبصل إيه دول فوق دماغنا”، كانت الطائرات الإسرائيلية قد بدأت القصف بالفعل.

لكن قبل أن تدك الطائرات الإسرائيلية كل المطارات المصرية، أقلعت طائرة من قاعدة ألماظة العسكرية في القاهرة في الساعة 8:30 صباحًا، كانت تقل المشير عامر وقائد القوات الجوية وعددًا ضخمًا من كبار القادة في طريقهم إلى بير تمادا في سيناء للقاء القادة الميدانيين، ولهذا السبب أصدرت الأوامر إلى قوات الدفاع الجوي بأن تحجم عن إطلاق النار أثناء وجود طائرة المشير في الجو، وجرى تقييد نيران أسلحة الدفاع الجوي بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحًا.

وبينما كانت طائرة المشير من طراز إليوشن-14 تعبر قناة السويس، كانت الطائرات الإسرائيلية قد بدأت في الساعة 8:10 صباحًا دكّ مطارات سيناء الأربعة ومطارات القناة الثلاثة ومطار المنصورة ودمرت صفوف كاملة من الطائرات، دون أن تتصدى قوات الدفاع الجوي للهجوم والغارات الإسرائيلية.

حين رأى المشير عامر المطار الذي من المفترض أن يعقد اجتماعه فيه يتعرض للضرب، تراجع سريعًا إلى مطار غرب القاهرة، وحين وجد أنه أيضًا تعرض للضرب، ذهب إلى مطار القاهرة الدولي وهو في حالة اضطراب، ولم يجد أحدًا في انتظاره، لذا استقل سيارة تاكسي إلى غرفة العمليات الرئيسية في مدينة نصر بالقاهرة ووصلها في الساعة 10:30 صباحًا.

لكن بحلول الظهر كان قد تم تدمير كل قواعد مصر الجوية، رغم تأكيدات المخابرات الحربية أن مدى الطيران الإسرائيلي لا يتعدى قناة السويس، فقد دمرت “إسرائيل” 90% من سلاح الجو المصري في أقل من 3 ساعات، وأصبح 100 ألف جندي في سيناء بلا غطاء جوي.

الانسحاب المشؤوم: نهاية ساخرة كبدايتها

قادت الضربة الجوية الإسرائيلية إلى نصر حاسم وسريع، وهنا حاول عامر القيام بمحاولة أخيرة لإنقاذ الموقف، فاستدعى السفير السوفيتي في القاهرة ظهر يوم 6 يونيو/ حزيران، وطالبه بالتدخل عسكريًا إلى جانب مصر، فاستفسر السفير عمّا إذا كانت هناك أدلة على تدخل الولايات المتحدة إلى جانب “إسرائيل”، فردَّ عامر بالإيجاب لكنه لم يستطع تقديم أي دليل.

ومنذ 6 يونيو/ حزيران كانت المشاورات في مجلس الأمن تجرى لاستصدار قرار لوقف النيران، وتدخّل السوفيت بالفعل لوقف إطلاق النار، لكن اللافت أن المبعوث المصري في نيويورك محمد القوني، رفض وقف إطلاق النار يوم 6 يونيو/ حزيران. وعندما بدأت الهزيمة المروعة في الاستفحال بعد ظهر 6 يونيو/حزيران، اتخذ عامر القرار الأكثر مأساوية في هذه الحرب، ويسرد الفريق فوزي كيف اتُّخذ قرار الانسحاب، قائلًا:

“طلبني المشير عامر بعد ظهر 6 يونيو قائلًا لي: عاوزك تحط لي خطة سرية لانسحاب القوات من سيناء إلى غرب قناة السويس، ثم أضاف: أمامك 20 دقيقة فقط، فوجئت بهذا الطلب.. فقد كانت القوات البرية في سيناء عدا قوات الفرقة 7 مشاة متماسكة حتى هذا الوقت، ولم يكن هناك ما يستدعي إطلاقًا التفكير في انسحابها”.

يدّعي كثيرون أنه لولا انهيار عامر سريعًا، لكان من الممكن أن تتمسك القوات المصرية بالمضائق، حيث كانت “قوات الستارة” محصنة ولم تستعمل معدّاتها، خاصة أن الاتحاد السوفيتي كان قد بدأ في إرسال مقاتلات وذخائر عقب الحرب.

وحين قدّم فوزي خطة انسحاب لعامر تتم في 4 أيام و3 ليالٍ، ردّ عليه الأخير قائلًا: “4 أيام و3 ليالي إيه يا فوزي، أنا أعطيت أمر الانسحاب خلاص”، وبالفعل وصلت أوامر عامر الشفهية إلى القوات في سيناء بالانسحاب الكامل دون أي تفاصيل أو خطة، والبعض لم يعلموا بأمر الانسحاب من عامر أو القيادة بل من القوات المنسحبة نفسها، وتصرف الجميع بشكل عشوائي وفقًا لتفسيراتهم الخاصة، لكن الغالبية اعتبرت قرار الانسحاب بغرض تأمين سلامتهم لا لمقاتلة العدو في مكان آخر.

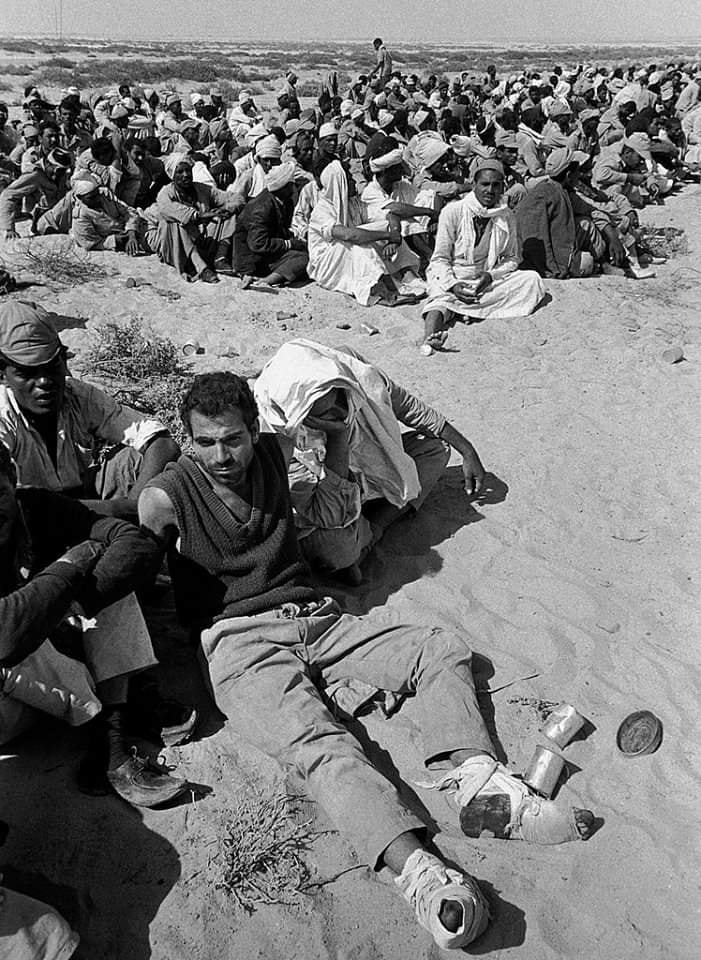

وخلال الـ 24 ساعة التالية من قرار الانسحاب، انهار أكثر من 100 ألف جندي مصري ودخلوا في حالة من الفوضى والتشرذم، بين فرار كبار الضباط وعشرات الآلاف من الجنود الذين بدأوا مسيرتهم الصعبة في الانسحاب من حرب لم يقاتلوا فيها، وقوات تحاول العودة والدفاع عن المضائق، وقوات تشتبك مع العدو منفردة، وقوات انسحبت إلى غرب القناة وقوات إلى وسط الدلتا، وقوات إلى دهشور. كتب خالد فهمي:

“تم الانسحاب بطريقة بعيدة كل البُعد عن أن تكون مدروسة أو منظمة، فرَّ القادة الميدانيون من ساحة المعركة وتركوا رجالهم يواجهون مصيرهم، وبغياب الغطاء الجوي وانهيار مراكز القيادة والسيطرة، انفرط عقد الجيش تمامًا، واستحالت الوحدات القتالية فلولًا مهرولة شرقًا تجاه القناة في مشهد من التخبط الشامل قلَّ مثيله في التاريخ العسكري برمته…

وأخذ سكان القاهرة طوال يوم 7 يونيو يشاهدون فلول الجيش زاحفين على الهايكستب في البداية، ثم على شوارع وميادين العاصمة بعد ذلك، وهي الشوارع والميادين نفسها التي استعرض الجيش فيها قوته قبل أيام قليلة. وبالرغم مما شاهدوه بأعينهم في شوارعهم وأحيائهم، إلا أن المصريين كانوا يسمعون عبد الحليم حافظ يغني (يا أهلا بالمعارك) وأحمد سعيد في إذاعة صوت العرب يبشرهم بأن طلائع الجيش على أبواب تل أبيب، ورغبة منهم في استجلاء الأمر، أقبل المصريون على قراءة آخر الأخبار، فكانت صحيفة (المساء) تبشرهم بأن النصر أمسى قاب قوسين أو أدنى وبأن الجيش العربي يزحف إلى تل أبيب” (ص 150).

وبحلول مساء 7 يونيو/ حزيران كانت معظم القوات قد انسحبت وانتهت أي فرصة للقتال الفعلي، الأمر الذي أذهل الإسرائيليين من انسحاب مصر السريع، إذ كان يمكن للقوات المصرية مواصلة القتال البري في سيناء ليلًا، بجانب أنه كانت هناك تحصينات كثيرة يمكن التمترس بها.

لكن على حد تعبير خالد منصور، كانت نهاية الحرب ساخرة ومُرّة، تمامًا كمسار الأحداث من أوله، وبعد هذا اليوم العصيب، انهار الجيش المصري بالكامل إلى حد أن القوات الإسرائيلية توقفت عن أسر الجنود المصريين، لأن أعدادهم كانت كبيرة ولم يكن لديها وسائل نقل كافية لأخذ كل هذه الأعداد.

بمذبحة كبيرة للآلاف من أبناء الفلاحين، انتهت الحرب التي لم يقاتل فيها الجيش المصري، وفُقد على الأقل حسب الأرقام الرسمية 10 ألف قتيل، و15 ألف أسير وجريح، كما خسر الجيش 85% من عتاده الحربي أثناء الانسحاب بقيمة تصل إلى ملياري دولار بأسعار عام 1967، كان الجنيه المصري في ذلك الوقت يساوى 2.3 دولار.

وفي اليوم الخامس للحرب أصبحت القاهرة مهددة، ولذا قبلت مصر وقف إطلاق النار دون انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء، وبعد أسبوع واحد من وقف إطلاق النار ناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي مشروع إعادة سيناء إلى مصر مقابل معاهدة سلام، وفاز المشروع بأغلبية في اجتماع مجلس الوزراء يوم 19 يونيو/ حزيران.

لكن ناصر المتمسك بعرش الكنانة حتى الرمق الأخير، كان يدرك أن أي اتفاق مع “إسرائيل” بعد هزيمته الساحقة سيعرض نظامه للانهيار الكامل، وهو ما لم يكن مضطرًا إليه. إذ إن دافع ناصر الرئيسي تجاه القضية الفلسطينية والعداء المعلن لـ”إسرائيل”، كان بغرض تأمين شرعية حكمه وتشديد قبضته على المصريين.

ومن المهم أن نعلم أن ناصر طوال فترة حكمه منع الفلسطينيين من القيام بأي عمليات عسكرية ضد الاحتلال، ولم يفكر تحت أي ظرف في خوض حرب لتحرير فلسطين، بينما أرسل جيشه في اليمن لأجل حرب ما أسماه “الممالك الرجعية”.

جيش من ورق: هل كانت الهزيمة حتمية؟

يختلف العديد من المؤرخين والباحثين حول أسباب الهزيمة، ادّعى بعض القادة العسكريين الذي شاركوا في الحرب، مثل الفريق عبد المحسن مرتجي، أن تفوُّق “إسرائيل” في المعدّات والأسلحة والتنظيم والتخطيط هو سبب هزيمة مصر.

بينما وجّه رئيس الأركان الفريق فوزي اللوم إلى عامر وأسلوبه العشوائي في القيادة، فيما اعتبر زكريا محي الدين الذي أنشأ جهاز المخابرات العامة وتولى قبله رئاسة جهاز المخابرات الحربية، أن الفشل الاستخباراتي المصري كان السبب الرئيسي للهزيمة. كما يعتقد كثير من الجنرالات المصريين أن تخاذل الحليف السوفيتي هو الذي أغرق البلد في الهزيمة كي تظل مصر تابعة للسوفيت.

أما وزير الحربية شمس بدران وبعض جنرالات الجيش، مثل الفريق أنور القاضي والفريق أول صدقي محمود وصلاح نصر رئيس المخابرات، فقد ألقوا اللوم على عبد الناصر، متهمين إياه بقيادة مصر إلى كمين نصبته “إسرائيل” وأمريكا، وأن ناصر منع الجيش من خوض القتال في توقيت من اختياره، وهو ما أدى بحسبهم إلى الهزيمة.

كما يرى المشير عبد الحكيم عامر قائد الجيش، أن سبب الهزيمة الرئيسي هو الاختلاف بينه وبين عبد الناصر في كيفية مواجهة “إسرائيل”، وفي كيفية التعامل مع الولايات المتحدة، وفي كيفية إدارة العمليات العسكرية.

بينما فسّر ناصر الهزيمة على أنها حرب ضد الوحدة والقومية العربية، وحمّل الطيارين مسؤولية الهزيمة، لكن من الواضح أن ناصر نفسه لم يعد يؤمن بالقومية، بل أصبح يقدم نفسه بعد الهزيمة في ثوب ديني، ففي خطاب له في أغسطس/ آب 1969، قال: “جنودنا في معركتهم القادمة لن يكونوا جُندًا للأمة فحسب، وإنما جنود الله، حماة عقيدته ومقدساته”.

أما الصحفي هيكل الذي لازم عبد الناصر، فيرى أن ناصر كان ضحية مؤامرة قادتها “إسرائيل” والولايات المتحدة، وأن أضلاع المؤامرة كانوا من تجار السلاح وعملاء المخابرات وشركات البترول، وانضمت “إسرائيل” إليهم في ما يسمّيه هيكل بـ”الحكومة السرية”.

وحسب خالد منصور في دراسته “الهزيمة المحتومة”، فلم يكن السبب الرئيسي وراء هزيمة مصر الساحقة عام 1967 التفوق النسبي في الأسلحة والمعدّات للجانب الصهيوني، بقدر ما كان ديكتاتورية النظام، وبنيته القائمة على حكم أجهزة الأمن، بجانب تناحر الضباط فيما بينهم على المصالح وتخبّط المؤسسة العسكرية.

بداية من عشوائية اتخاذ القرار وتعبئة القوات، إلى الخطط المتضاربة، نهاية بمأساة الانسحاب غير المنظّم لعشرات الآلاف من الجنود المصريين، والتي ستظل نقطة سوداء في تاريخ كل مسؤول عنها. كذلك يرى أستاذ التاريخ الحديث خالد فهمي أن الصراع داخل الجيش نفسه وبين عبد الناصر وعامر هو سبب رئيسي للهزيمة.

ويضيف فهمي أن الجيش لم يكن مدرّبًا وغير مستعد للقتال، وقيادات الجيش كانن منشغلة بإدارة شركات القطاع العام، ولا تأبه بتدريب الجنود، والمخابرات الحربية مشغولة بالتجسس على الضباط المصريين، أما حرب اليمن فمشكلتها ليست أنها أضعفت الدفاع عن سيناء بفتح جبهة جديدة في الجنوب على بُعد آلاف الأميال من الحدود، بل مشكلتها أنها أضاعت الانضباط والحرفية بين قيادات الجيش الذين تكالبوا على شراء البضائع من عدن، ونقلها على طائرات شحن سوفيتية لبيعها في أسواق القاهرة والإسكندرية.

يمكن إرجاع أسباب هزيمة يونيو إلى الأسباب الآتية:

أولًا: أدار عامر الجيش من خلال ما سُمّي بـ”شلة المشير”، وهم ضباط من محاسيبه تم تعيينهم بناءً على ولائهم وليس كفاءتهم، وهؤلاء القادة الذين زرعهم بالمراكز الحساسة في الجيش انفصلوا تمامًا عن الحياة العسكرية، وانشغلوا بشؤون الحكم والسياسة وتعظيم مكاسبهم الشخصية.

ومن المثير للسخرية أن عامر نفسه جرت ترقيته من رتبة صاغ إلى رتبة لواء مرة واحدة من أجل تأمين النظام من حدوث أي انقلاب، كما حصل على رتبة مشير، وهي رتبة لا يمكن أن يحصل عليها إلا من تمرّس في القتال وخاض حربًا وانتصر فيها. وعلى حد تعبير خالد منصور: “فقد هزمت قيادة مصر بيدها قبل أن تهزمها إسرائيل”.

كتب منصور: “في ظل حكم مؤسسة أخرجت الشعب بأكمله من مجال السياسة وقررت الحديث باسمه وتمثيله، فإن الفشل في أحيان كثيرة ليس اختيارًا، بل قدر شبه محتوم، خصوصًا إذ انتقلت هذه المؤسسة القائمة على الاعتبارات الأمنية والولاء والطاعة من إدارة ميادين القتال إلى التحكم المنفرد في ميادين السياسة”. (ص 19).

ثانيًا: لم يطور عامر ورفاقه الجيش منذ الهزيمة العسكرية في إدارة حرب 56 وحرب اليمن، لم يتعلموا أي درس ممّا حدث في الحربَين، وبالتأكيد لم تكن هناك مؤسسات في الدولة تراقب وتحاسب هؤلاء، والشعب كان مُغيّبًا تمامًا بأفراده ومؤسساته عن أي دور، لذا ظل الضباط المسؤولون عن الفشل في مناصبهم القيادية حتى الهزيمة الساحقة التالية، وفي حرب 67 كرر هؤلاء الضباط نفس هزائم 56.

وبشكل واضح ظهر تدني تنفيذ الخطط، وتدني خطوط الاتصالات والإمداد التي كانت في حالة يرثى لها، كما كانت عملية اتخاذ القرارات في غاية البطء، بل وصل الحال لحد أن القيادات بالجيش اعتادت ألا تنفّذ أمرًا إلا إذا شاهدت توقيع المشير عامر.

وهو الأمر الذي لاحظه قائد الطيران الإسرائيلي، فعند حديثه عن حرب 1967 فسّر إقدامه على المغامرة بإرسال جميع الطائرات الإسرائيلية لمهاجمة المطارات المصرية، تاركًا “إسرائيل” دون غطاء جوي، قائلًا: “لقد كان رأي خبرائنا أن الصورة لن تكتمل أمام صنّاع القرار في مصر قبل نصف ساعة، وأنه ستمضي نصف ساعة أخرى قبل أن يقرر هؤلاء القادة ماذا سيفعلون، وهذه الساعة كانت كل آمالنا وعلى أساسها تم ترتيب كل توقيتات خططنا”.

ثالثًا: الاستهتار بالعدو وفشل الجيش في جمع معلومات استخباراتية عسكرية عن الجيش الإسرائيلي، فلم يكن لدى المخابرات أي معلومات دقيقة عن العدو، وبحسب رئيس الأركان الفريق فوزي، فجميع المعلومات والتقديرات التي اعتمدها الجيش المصري عن الجيش الإسرائيلي ومقدرته القتالية وأسلوبه والنطاق الأقصى لطائراته كانت خاطئة تمامًا.

وحتى المحاولة الوحيدة للحصول على معلومات بالتصوير الجوي قبل الحرب كانت أيضًا فاشلة، ولذا اعتمد الجيش المصري على الصور التي اُلتقطت في الحرب العالمية الثانية، أي قبل حرب 1967 بأكثر من 20 عامًا.

كتب خالد منصور: “لم تكن مصر مستعدة أو قادرة على الحرب، سواء في 1956 أو في 1967، ولكنها نجت سياسيًا في الأولى بفضل تدخل الأمريكان والسوفيت، بينما تُركت لمصيرها في الثانية” (ص 72).

رابعًا: الأداء المخزي لقادة الجيش المصري خاصة في مجال التخطيط والاستراتيجية، فبين 15 مايو/ أيار و5 يونيو/ حزيران غيّر عامر خطط القتال 4 مرات، وغيّر كذلك جميع قادة القوات المسلحة لأسباب أمنية لا علاقة لها بالحرب الوشيكة، ما أنهك وأربك القوات الميدانية، بجانب هروب عدد كبير من القادة والضباط من ميدان المعركة وعلى رأسهم اللواء عثمان نصار.

وكما تظهر الشهادات، لم تكن هناك استراتيجية واضحة للعمل العسكري، كما لم تقم وحدات الجيش بمناورات منذ عام 1954، ولم تتلقَّ أي تدريبات مناسبة على الأسلحة التي كان بعضها في المخازن ومنها طائرات في الصناديق. وفي أعوام 1965 و1966 و1967 لم يتم تدريب أي لواء في الجيش، بل كانت تقارير ضرب النار تزيَّف أحيانًا، حتى الخطط التي أعلنها الجيش لم تجري عليها تدريبات.

وبالتأكيد انعكس ذلك على الجنود، فحين رأى نائب مدير المخابرات الحربية، عبد الفتاح أبو الفضل، قوات الاحتياط، قال: “فوجئت بحالة من الفوضى لقوات الاحتياط يعجز الإنسان عن وصفها، والمفروض أنها على وشك الاشتراك في القتال بالجبهة، كان الكل في ملابس مدنية ومعظمهم بجلابيبهم الريفية ويحملون بنادقهم”.

والعجيب أن كل القادة العسكريين الذين تسبّبوا في هذه الهزيمة المذلة ظلوا متشبّثين بمناصبهم، حتى ناصر نفسه لم يتمسك بالاستقالة سوى لساعات، بل رأى في الهزيمة فرصة عظيمة للتخلص من رفاقه، ونجا من المحاسبة عن مسؤوليته في الهزيمة التي ألقاها على رفاقه والمؤامرة المزعومة، كما أمر البرلمان بتفويضه لاتخاذ كل القرارات السياسية والعسكرية منفردًا.

أما عامر فقد حاول بعد الهزيمة القيام بانقلاب من أجل أن يعود إلى منصبه، وفي محاولة يائسة تحصّن طوال شهور يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب في بيته بالجيزة الذي حوّله إلى ثكنة عسكرية، واستقطب عدد من الضباط، واستدعى رجالات قريته ونقل أطنان من الأسلحة والذخيرة لبيته انتظارًا لساعة الصفر التي حددها بيوم 27 أغسطس/ آب.

لكن ناصر علمَ بمؤامرة صديق عمره، وفي يوم 25 أغسطس/ آب اتصل به يدعوه إلى تناول العشاء ووعده بإعادته للجيش مرة أخرى، وفي الوقت نفسه أمر ناصر الفريق فوزي بالهجوم على بيت عامر والقبض على الضباط الموجودين هناك.

وذهب عامر إلى ناصر رغم تحذيرات رفاقه بأنه ذاهب إلى الفخ، وبالفعل تم نقله بعدها إلى استراحة تابعة للمخابرات الحربية، وقيل إنه انتحر يوم 14 سبتمبر/ أيلول، أو بالأحرى نُحر المشير، أما رفاقه الضباط، وعددهم 55 ضابطًا، فقد مثلوا أمام محكمة استثنائية شكّلها ناصر نفسه، ونالوا أحكامًا تراوحت بين السجن المؤبد والطرد من الجيش.

نعش الدولة العسكرية: ما بعد هزيمة يونيو

الدلالة الرمزية لهزيمة يونيو كانت مزلزلة على كافة الأصعدة، فسرعان ما اكتشف الناس بروباغاندا النظام العسكري وادّعاءاته الكاذبة بخصوص التقدم والتصنيع، ولم يدرك الشعب المصري هول الهزيمة حين سمع خطاب استقالة ناصر.

وفي دراسته “الحركات الإسلامية في زمن الهزيمة”، يتناول مصطفى عبد الظاهر كيف أصابت هزيمة يونيو تيار الإسلاميين بالصدمة، فبعضهم شعروا بالشماتة لما أنزلته من مهانة بنظام ناصر، كما فسّر بعض الدعاة الهزيمة على أنها عقاب إلهي أنزله الله على النظام العسكري الذي قهر وعذب المجتمع، مثل الشيخ الشعراوي.

وظهرت أصوات كثيرة تدعو إلى السعي الحثيث نحو الإسلام، وفي هذا الصدد يقول محمد جلال كشك في كتابه “النكسة والغزو الفكري”: “وعلى ضوء ما جرى في الخامس من يونيو، تأكدت الجماهير أن العقيدة الوحيدة القادرة على خلق روح المقاومة وإحراز النصر هي الإسلام، بعدما تبين أن كل العقائد والأيديولوجيات التي فرضت لم تُثمر إلا الهزيمة والاستسلام، ولم تنجب إلا خونة عملاء أو انهزاميين جبناء… ولم يصبح الأمر بهذا الوضوح إلا بعد هزيمة يونيو” (ص 72).

كذلك يسجّل خالد منصور ابتهاج السعودية بهزيمة ناصر، وفي برقية للسفير البريطاني بتاريخ 26 حزيران/ يونيو 1967 قال فيها الملك فيصل: “لو كنت في مكان اليهود لقمت بما فعلوه بالضبط، ناصر متآمر ضليع وزعيم مزيف”.

ورغم أن ناصر عقد محكمة عسكرية شكلية لبعض الضباط من أجل امتصاص غضب الناس، لكن عندما جاءت الأحكام مخفَّفة وبأقل ممّا توقع الناس لهزيمة بهذا الحجم، لم يتحمل المصريون وانفجرت الاحتجاجات في فبراير/ شباط 1968 ضد نظام العسكر داخل الجامعات، وانضم إليها العمال في مظاهرات كانت الأولى طوال حكم ناصر.

وهتف المتظاهرون: “يا خالد قول لأبوك، تلاتين مليون كرهوك – تسقط دولة العسكريين”، كذلك كتب الطلبة شعارات على جدران الجامعات منها “تسقط دولة المباحث والمخابرات وتسقط صحافة هيكل الكاذبة”.

وسريعًا تم وأد هذه المظاهرات، وقال ناصر لوزير داخليته: “اللي ينزل المظاهرات ينضرب ويتقبض عليه ويتحول للنيابة”، وهو ما يفسره خالد فهمي بعدم ثقة ناصر تجاه الشعب، رغم أن الناس عقب الهزيمة نزلت إلى الشوارع وهتفت باسم الزعيم المهزوم.

وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، ألقى ناصر ما يُعرف بـ”بيان 30 مارس“، والذي وعد فيه بعودة الديمقراطية والسياسة، إلا أن شيئًا لم يتغير، وظلت الحياة ولمدة عقود قادمة تحت حكمَي السادات ومبارك مستمرة على النهج السابق نفسه في إغلاق المجال العام، وتزوير الانتخابات، والقضاء على الحياة السياسية والمجتمع المدني، والاصطفاف خلف قائد واحد مخلص.

وبقيَ الحال على ما هو عليه حتى اندلعت ثورة يناير 2011، وظهر جيل جديد نابض بالحياة والتغيير، حاول إعادة صياغة الدولة المصرية، وزعزعة ثالوث السلطة في مصر: رئاسة الجمهورية، الجيش، المؤسسات الأمنية.

وكان من نتائج الأحداث أن تعرض الجيش لتحدٍّ شعبي كبير من قبل المتظاهرين في الميادين -وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل-، حيث هتف المصريون “يسقط يسقط حكم العسكر”، وهو هتاف اتخذ عدة أشكال وألوان في جميع أنحاء البلاد.

حينها خضع ثالوث السلطة لتحديات كثيرة، لكنه لم يترك الفرصة لإعادة ثباته مرة أخرى، مشروعه الوحيد هو الاستدامة في السلطة، ولذا استمر في العمل على إنهاك وإضعاف قدرة المجتمع على الاحتجاج والتعبئة، أو التحرك بعيدًا عن توجيهات الجيش.

ومع فشل الإخوان المسلمين في السيطرة على مفاصل الدولة، اكتسبت الثورة المضادة لثورة 25 يناير الشرعية التي احتاجتها طوال الوقت السابق من عمر ثورة يناير، وسريعًا عززت سيطرتها على ثالوث السلطة، وما زالت الآليات السياسية والعسكرية التي أرستها جمهورية يوليو مستمرة ومعمول بها حتى اليوم. تدار مصر في تلك اللحظة تمامًا كما أرادها ناصر وعامر، منحصرة بين ثالوث الرئاسة والجيش والأجهزة الأمنية.