الحركة الطلابية في مصر: تاريخ طويل من الثورة وتحدي السلطات

لا يمكن النظر إلى التاريخ المصري الحديث بمعزل عن الحركة الطلابية، التي جاهدت دائمًا من أجل الوطن والإنسان والحرية، تولت مسؤولية الصفوف الأمامية لإبقاء هذه المبادئ بعيدًا عن مواءمات الكبار وجحود الغرف المغلقة، سواء كان ذلك في بداية ظهور الحراك الطلابي لمواجهة الاحتلال الإنجليزي والضغط عليه لمغادرة البلاد، في بدايات القرن الماضي، أو خلال تفاعلها الدائم مع الأحداث التي تشغل الرأي العام في البلاد، واستوى في ذلك الجميع، الشيوعيين والإسلاميين والناصريين والليبراليين، مرورًا بالتنظيمات الحديثة التي تشكلت خلال العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

في الحديث عن تاريخ الحركة الطلابية ـ وباستثناءات قليلة ـ لن تجد حالة العداء المنفرة الطاغية الآن بين الفرقاء السياسيين في مصر، فأغلب الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مختلف التيارات السياسية، لم تلغ دور الآخر، ستجد الشيوعي يتحدث عن الإسلامي، ووجوده القوي في الجامعة، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه، وكذلك الإسلامي.

كان الطلاب المصريون نواة ثورة 1919

ربما أكثر ما عبر عن ذلك، حالة التضامن الكبرى من شباب رموز اليسار والاشتراكيين الثوريين، مع رفيق النضال الطلابي القديم محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، والذي كان مسؤول طلاب الإخوان المسلمين في أواخر تسعينيات القرن الماضي، قبل أن ينشق عنها في أعقاب ثورة 25 يناير، ويتم القبض عليه مؤخرًا من السلطات المصرية للمحاكمة عن تهم يقول عنها أغلب المشتغلين بالعمل السياسي، وخصوصًا من معارضي النظام، إنها كيدية ولا تمت للحقيقة بصلة.

النائب السابق زياد العليمي يكتب عن محمد القصاص: “صديقي الإرهابي”

كيف بدأت الحركة الطلابية في مصر؟

مجموعة أهداف وروح وطنية مشتعلة، شكلت النواة الأولى لتدشين الحركة الطلابية المصرية، من استقلال البلاد عن الدوران في فلك المملكة المتحدة، إلى مقاومة فساد الملكية، تمحورت أهداف الحركة التي أسسها الزعيم المصري مصطفى كامل.

الحركة الطلابية في هذا التوقيت، كان يغلب عليها الانتماء إما إلى الأيديولوجية البرجوازية الليبرالية التي تولى الدعوة لها والتبيشير بها الحزب الوطني، وكانت الأكثر شيوعًا

بدأ كامل بتأسيس “نادي المدارس العليا” عام 1905 لإحداث طفرة في الوعي السياسي للطلبة، وعمل تعبئة مؤسسة على الأفكار والعلم والتاريخ، ضد الاحتلال البريطاني، وربما كان ذلك هو التفسير المنطقي للعبارات الإنشائية القائمة على الرومانسية السياسية، لمصطفى كامل، التي جلبت عليه الهجوم من بعض رموز الفكر والثقافة؛ فالرجل الذي عمل على توليد أفكار ومبادئ عامة للأجيال القادمة، كان يمثل حزبًا ليبراليًا ملكيًا، صحيح أنه ينادي بالاستقلال عن الإنجليز، ولكنه يحتفظ بتبعيته ومن ثم المملكة المصرية آنذاك لـ”الدولة العثمانيةۚ”، وهو ما يفسر أيضًا تبني الحزب الوطني توزيع منشورات عام 1907 باسم شباب الحزب الوطني، وتدعو المصريين إلى دراسة الاشتراكية والاهتمام بها.

يحكي فاروق القاضي، مؤلف كتاب “فرسان الأمل أيديولوجيتان”، أن الحركة الطلابية في هذا التوقيت، كان يغلب عليها الانتماء إما إلى الأيديولوجية البرجوازية الليبرالية التي تولى الدعوة لها والتبيشير بها الحزب الوطني، وكانت الأكثر شيوعًا، في مقابل الأيديولوجية الماركسية التي عرفها الطلاب المصريون من خلال احتكاكهم باليسار الأوروبي خلال البعثات الخارجية؛ الأمر الذي خلق وعيًا فكريًا تقدميًا في فهم القضية المصرية.

ثورة 1919.. الحلم والإرادة

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، كانت الحركة الطلابية على موعد مع التاريخ؛ بعدما رفض المندوب السامي البريطاني في مصر، السماح لسعد زغلول وكيل الجمعية التشريعية المنتخب آنذاك، بحضور مؤتمر الصلح في باريس الذي عقدت عليه الدول والشعوب، الآمال في وقف نزيف الحرب.

كانت الحجة جاهزة، زغلول ليس الشعب المصري ليتحدث باسمه، ولا يجوز لشخص مهما كانت رمزيته السياسية والبرلمانية، أن يعتبر نفسه المنبر الأوحد للمصريين في قضية كهذه، ليقرر الزعيم، جمع توقيعات من أعضاء الهيئات النيابية والعمد والأعيان وأعضاء المجالس المحلية، باعتبارهم ممثلين عن الأمة، وهو الأمر الذي عارضه الطلاب، ورأوا ضرورة عمل حملة شعبية، لجمع توقيعات من المواطنيين أنفسهم، وبالفعل وزعوا أنفسهم وفق لجان تجوب المحافظات لتجمع توقيعات من أبناء الشعب المصري عمال وفلاحين وموظفين.

كانت جهود الحركة الطلابية من الأصول الثابتة التي منحت مصر دستور 1923 الأعظم في تاريخها حتى الآن

اشتعل غضب المندوب السامي، فرفض سفر سعد، ليجد الرجل نفسه في مواجهة تتطلب الحشد بالخطب الرنانة والمؤتمرات في الساحات الشعبية، وكان يتكئ في ذلك على الطلاب الذي تحركوا معه في كل مكان، وكانوا السبب في تحول سعد من سياسي يمارس دورًا وطنيًا إلى زعيم للأمة، فأصدرت القوات البريطانية قرارًا باعتقاله يوم 8 من مارس 1919.

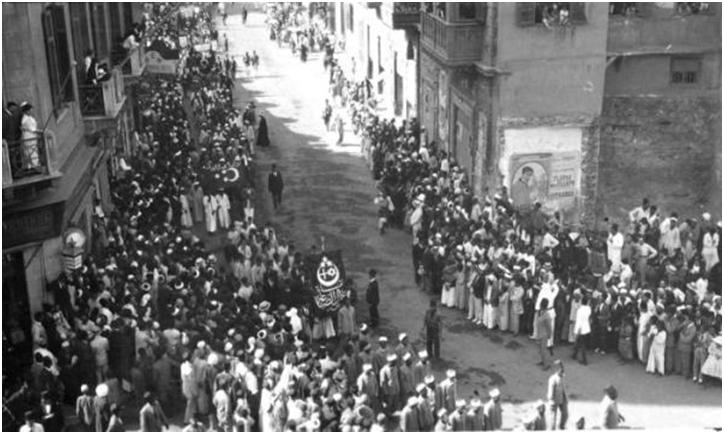

إحدى المظاهرات التأييد أمام منزل سعد زغلول عام 1919

صباح اليوم التالي، لم يكن هناك صوت للساسة، “الكبار” دائمًا يتحسبون الخطوات، ويعدون لكل شيء، وكان ذلك متجسدًا في محاولة عبد العزيز باشا فهمي، صديق سعد زغلول ورفيقه، ومن أمام بيت الأمة دعوة المصريين للعمل السياسي على حل الأزمة في هدوء، ليتمرد الطلاب على دعوات العقلنة في مواجهة الاستكبار الإنجليزي، فانطلق صوتهم يزأر ويهز أركان الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس بالهتاف الشهير: “الاستقلال التام أو الموت الزؤام”.

كانت جهود الحركة الطلابية، من الأصول الثابتة التي منحت مصر دستور 1923، الأعظم في تاريخها حتى الآن، خصوصًا أنه كان وراء تحديد اختصاصات الملك، وصبغ مصر بشكل ديمقراطي، تمهيدًا لتحويلها إلى ملكية دستورية كاملة، وجرت الانتخابات التي لعب فيها الطلبة دورًا كبيرًا في فوز سعد زغلول ومن رشحهم بـ200 مقعد من أصل 240 وتولى سعد رئاسة الحكومة.

كان موقف بريطانيا من آمال وتطلعات المملكة المصرية، صفعة لكرامة كل المصريين، فتولى الطلبة من جديد واجهة الأحداث، واندلعت المصادمات في فبراير 1946

الانتقام من الطلبة على “كوبري عباس”

يمكن تصنيف حادث كوبري عباس الشهير، أنه الفاتورة التي كان ينبغي دفعها من الحركة الطلابية في ذلك الوقت، عن كل ما سببته للإنجليز من متاعب، وكان يوم الـ6 من فبراير عام 1946، على موعد مع كتابة التاريخ.

بين الحكايات الكثيرة للحادث، تبدو رواية الموقع الرسمي للملك فاروق، الأكثر منطقية، سواء في سرد الحادث، أو تنفيد عناصره، الذي بدأ التمهيد له منذ اغتيال رئيس الوزراء أحمد ماهر، وتكليف الملك فاروق لمحمود فهمي النقراشي بتشكيل الوزارة من أحزاب الأقلية، وهي الحزب السعدي الذي ينتمي له النقراشي وحزب الأحرار الدستوريين وحزب الكتلة بزعامة مكرم عبيد.

تزامن تولي النقراشي للوزارة، مع إعادة فتح باب المفاوضات مرة أخرى مع بريطانيا بشأن الجلاء، كان الشعب المصري تحدوه آمال عريضة في قرب الاستقلال بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة التي لعبت دورًا مهمًا في مناصرة الشعوب ومساعدتها في تقرير مصيرها، ولكن الرد البريطاني جاء واضحًا لا تراجع فيه في 26 من يناير 1946، وأعاد التأكيد على الثوابت الرئيسية التي قامت عليها معاهدة 1936، وأعطت مصر من خلالها استقلالاً منقوصًا، يتمثل في إبقاء قوات بريطانية في مصر لتأمين قناة السويس.

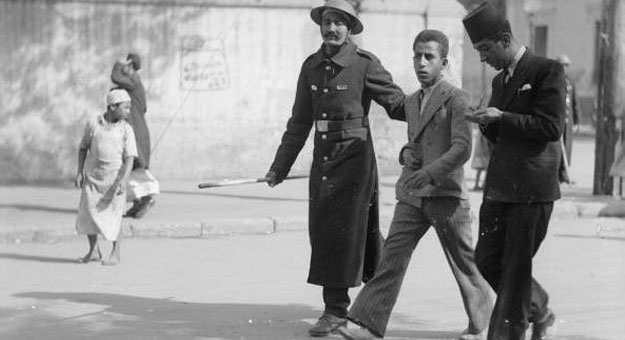

القبض على الطلبة المشاركين فى مسيرة كوبري عباس 1946

كان موقف بريطانيا من آمال وتطلعات المملكة المصرية، صفعة لكرامة كل المصريين، فتولى الطلبة من جديد واجهة الأحداث، واندلعت المصادمات في فبراير 1946، حيث خرج الطلبة في مظاهرة من جامعة فؤاد الأول “جامعة القاهرة حاليًّا” إلى قصر عابدين، وسلكوا طريق كوبري عباس فوق نهر النيل، وتصدى لهم البوليس وحاصرهم، لتصدر أوامر بفتح الكوبري من الاتجاهين عليهم، ومحاصرتهم في منتصفه، فسقط العديد منهم في النيل، وسميت الكارثة في الصحف وقتها بـ”مذبحة كوبري عباس”.

يقول الموقع الرسمي للملك فارورق، في روايته عن هذا الحادث الشهير، إنه اكتسب شهرة كبيرة للغاية، ليس بسبب كثرة ما وقع فيه من خسائر بشرية، فهي لا تقارن بتلك التي عرفها التاريح المصري في ثورة 1919، وإنما بسبب درامية الحادث الذي لم يأخذ شكلاً تقليديًا للمصادمات بين البوليس والمتظاهرين، واستخدمت فيه العصي والحجارة، بل تم إخراجه بمحاصرة المتظاهرين فوق أحد الكباري على النيل، ثم فتحه فجأة ليسقطوا في المياه.

مظاهرات 9 من فبراير .. ثورة الجامعات

هزيمة 1967 والطلاب

بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الحركة الطلابية المصرية في صدر الأحداث، فاستمر طلاب الجامعة وهيئة التدريس يعبرون عن الضمير الوطني في السنوات السابقة على حركة يوليو 1952، وكان لهم دور بارز في الأحداث التي ترتبت على إلغاء معاهدة 1936، وفي الفترة بين عام 1946 إلى عام 1952، اقتسم النشاط السياسي داخل الجامعة ثلاثة كتل رئيسية هم: الوفديون والشيوعيون والإخوان المسلمون، وبجانب هؤلاء كانت هناك مجموعات قليلة تتبع الحزب الاشتراكي “مصر الفتاة”، وكانت الحركات الطلابية تعتمد بشكل أساسي على المظاهرات في إيصال صوتها، ثم الإضرابات في المناسبات الوطنية المختلفة.

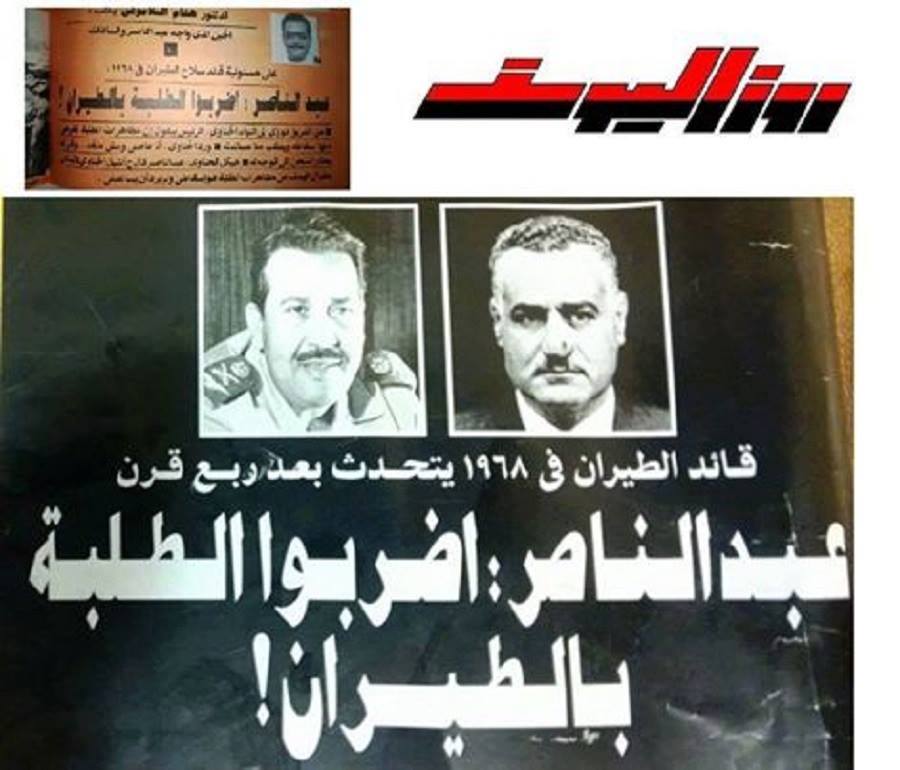

حوار اللواء مصطفى الحناوي قائد الطيران سنة 1968 مع مجلة “روز اليوسف” في 8 ابريل 1997

أدى اتساع دوائر المطالب وامتدادها إلى الحريات وشكل النظام، إلى قلب السلطة الناصرية عليهم، فألقت القبض على قياداتها عام 1968، لتنفجر المظاهرات من جديد تطالب بالإفراج عن الطلبة المعتقلين، حتى أن قائد الطيران في ذلك الحين اللواء مصطفى الحناوي قال في حوار سابق مع مجلة “روز اليوسف” أن عبدالناصر أمر بضرب الطلبة المحتجين ضده في الاسكندرية بالنيران بواسطة المروحيات، لأن هؤلاء الطلبة سيعملون على اسقاط حكمه، لكن هذا اللواء رفض الأوامر بشكل قاطع مما أدى لعزله لاحقًا من قبل عبد الناصر.

ومع احتدام المواجهات، تراجع مجلس الوزراء برئاسة جمال عبد الناصر، واتخذ قرارًا بإلغاء الأحكام التي صدرت بحق الطلبة، وإحالة القضية إلى محكمة عسكرية عليا أخرى، واستجاب لمطالب الطلبة الخاصة بإعطاء مزيد من الاستقلال والفاعلية وحرية الحركة لاتحاداتهم والسماح لهم بالعمل السياسي.

الحركة الطلابية في السبعينيات

جاءت وفاة جمال عبد الناصر عام 1970، لتترك أثرًا كبيرًا على الحركة الطلابية، خصوصًا مع تولي السادات السلطة، وخلع ثوب الناصرية، واتخاذ قرارات الانفتاح الاقتصادي والتقارب مع أمريكا وإبرام معاهدة السلام مع “إسرائيل”، لتعيد زخم الحركة الطلابية المصرية من جديد.

كان تيار اليسار وخاصة الناصري والشيوعي صاحب الشعبية الكبرى في الحركة الطلابية، لذا كانت في طليعة المظاهرات التي خرجت من الجامعات والمصانع في 18 و19 من يناير 1977، بعد إعلان قرارات إلغاء الدعم وغلاء الأسعار، وإثر المواجهات سقط العديد من أعضاء الحركة، ولكن هذه الخسائر لم تؤثر على الانتفاضة الشعبية التي أشعلها الطلبة مع العمال، وكانت على وشك الإطاحة بالسادات الذي تراجع على الفور في قراراته، وأعاد الأسعار كما كانت.

انتهى الصراع بين السادات والطلاب، بإصدار لائحة 79، التي ألغى من خلالها اتحاد طلاب الجمهورية، في محاولة لاغتيال الحركة الطلابية، كما ألغى اللجنة السياسية في اتحادات الطلاب وحرم كل أشكال العمل السياسي داخل الجامعة

قوة المظاهرات واستمرارها، جعلت السادات يدرك جيدًا، قوة نفوذ اليسار في الحركة الطلابية المصرية، فكان التحالف الشهير مع الجماعات الإسلامية، لضرب من أسماهم “الولاد الشيوعيين اللي لابسين قميص عبد الناصر”، وهو التحالف الذي قيل فيه الكثير من كل الأطراف، إلا أن ردًا “إسلاميًا” على هذه الرواية، من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أحد أبرز قيادات الحركة الطلابية في السبعينيات، كان كافيًا لنفي عقد أي صفقات للإسلاميين مع السادات، كما تردد على ألسنة اليسار والكثير من الباحثين.

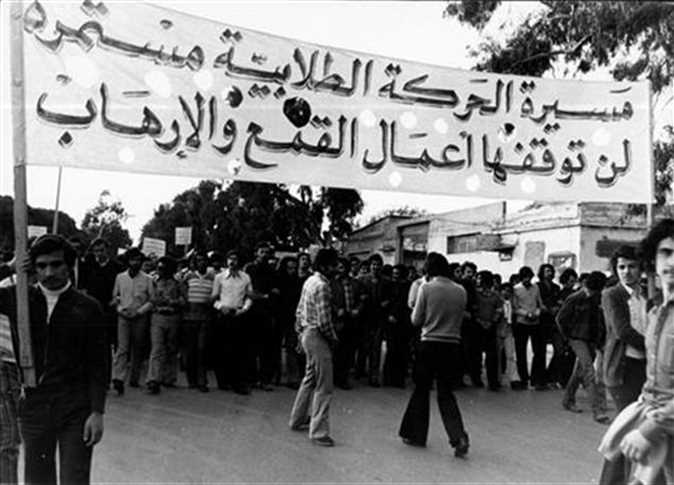

الحركة الطلابية في السبعينات تنتفض ضد السادات

رئيس حزب مصر القوية والمحبوس حاليًّا في تهم تزعم وجود علاقة تنظيمية له بجماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر حاليًّا، وقال في كتابه: “عبد المنعم أبو الفتوح.. شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية”، إن السادات كان يرغب بالفعل في السيطرة على الحركة الإسلامية وتوظيفها لصالحه، ويضيف: “الاشتباكات بين الإسلاميين ومعارضيهم كانت تصل للعنف المفرط، بسبب عفويتها وتغليب منطق الصراع بين تيار ديني عفوي متشدد، ليس لديه منهج منضبط، وتيار آخر كان يتعرض للثوابت الإسلامية بالنقد والسخرية وبالتالي كانت المواجهات طبيعية بينهما”.

انتهى الصراع بين السادات والطلاب، بإصدار لائحة 79 التي ألغى من خلالها اتحاد طلاب الجمهورية، في محاولة لاغتيال الحركة الطلابية، كما ألغى اللجنة السياسية في اتحادات الطلاب وحرم كل أشكال العمل السياسي داخل الجامعة.

الثمانينيات والتسعينيات

تولى حسني مبارك السلطة بعد اغتيال السادات عام 1981، وشارك سلفه الخوف من الحركة الطلابية، وكان ذلك نواة قراره بتعديل لائحة 79 الصادر عام 1984، وبموجب هذا القرار اعتمد مبارك، قرار السادات بإدخال “الأمن الجامعي” إلى حرم الجامعة، وبالطبع لم يكن يتوقف دوره على حماية منشآت الجامعة فقط بل تجاوزه إلى ما يمكن تسميته بـ”الشرطة الأخلاقية والسياسية” داخل الجامعة، وبات من حقه اعتقال وشطب المعارضين للسلطة من الانتخابات والتضييق عليهم، دون محاسبة من أحد.

احتجاجات الطلبة ضد نظام مبارك عام 2007

ورغم محاولات التضييق التي انتهجها مبارك لقتل هذا الميراث الضخم من الخبرة السياسية والميدانية للحركة الطلابية المصرية، فإنها كانت دائمًا في خدمة القضية الفلسطينية، وكانت تدعو دائمًا إلى مظاهرات حاشدة بداية من دعم الانتفاضة الأولى في الأراضي المحتلة، وهي الأحداث التي أدت إلى اعتقال العديد من الطلاب، ولم يثنهم الترويع والتخويف عن نصرة القضية.

ذابت الحركة الطلابية في جموع المصريين بعد ثورة 25 يناير، ورغم ذلك كان لها معارك سجلت باسمها وسيظل التاريخ شاهدًا عليها

لم تقتصر جهود الحركة على فلسطين وحدها، بل سارع الطلاب دائمًا إلى مشاركة البلدان العربية معاناتها، فخرجت المظاهرات في مارس 2003، للاحتجاج وإدانة الهجوم الأمريكي على العراق، ولم يكتف الطلاب بالتظاهر داخل حدود الجامعة، بل نظموا مظاهرة حاشدة تحركت إلى ميدان التحرير، بمشاركة أبناء الشعب المصري، وظلت هكذا الأحداث بين كر وفر خلال فترة حكم مبارك مبارك، حتى اندلعت ثورة 25 يناير، وعادت الحركة الطلابية إلى واجهة الأحداث مجددًا.

ثورة يناير وصحوة المارد

ذابت الحركة الطلابية في جموع المصريين بعد ثورة 25 يناير، ورغم ذلك كان لها معارك سجلت باسمها وسيظل التاريخ شاهدًا عليها، كان في مقدمتها بالطبع، طرد الحرس الجامعي تنفيذًا لحكم القضاء الإداري الذي جاء تتويجًا لنضال الطلاب في هذه القضية.

كان الطلبة وقود ثورة يناير عام 2011

تفاعل الطلاب مع الحالة الثورية في البلاد، وشهدت الجامعات مطالبات كبرى بالتخلص من ذيول الحزب الوطني، وشهدت جامعة الإسكندرية لأول مرة اعتصامًا طلابيًا أمام المبنى الإداري للجامعة استمر لمدة عشرة أيام، في عام 2011 للمطالبة بإقالة هند حنفي رئيس الجامعة وعضو الحزب الوطني المنحل، وبعد هذه الواقعة بشهرين نظم طلبة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اعتصامًا لإبعاد الدكتور سامي عبد العزيز، عميد الكلية آنذاك والعضو البارز سابقًا في هيئة مكتب أمانة الإعلام بالحزب الوطني، وفي النهاية رضخ عبد العزيز، رغم فض المظاهرات بالقوة.

كانت الأحداث السياسية التي مرت بها مصر بعد 30 يونيو، مادة سخية لإعادة ساحة العمل أمام الحركة الطلابية في مصر

من محمد محمود، لمجلس الوزراء، مرورًا بمجزرة بورسعيد، كانت طريقة الإخوان في التعامل مع هذه الكبوات أقل من المتوقع، بجانب البطء في الاستجابة للحالة الثورية في البلاد، فكان له الأثر الأكبر في انقسام الحركة الطلابية داخل الجامعات، بحسب الناشط والمدون محمود الشريف الذي كان شاهد عيان على تلك الأحداث، من داخل جامعة الإسكندرية، إلى قسمين، طلاب الجماعة في جانب، والتيارات المدنية والثورية الأُخرى، في جانب آخر.

ما بعد أحداث 30 من يونيو 2013

كانت الأحداث السياسية التي مرت بها مصر بعد 30 يونيو، مادة سخية لإعادة ساحة العمل أمام الحركة الطلابية في مصر؛ فسقوط حكم الإخوان المسلمين، ورحيل الرئيس محمد مرسي بعد عام من ولايته، مثل صدمة كبرى لأنصار الجماعة ومؤيديها في الداخل والخارج، وكان بديهيًا، اشتعال المشهد بالمسيرات والاحتجاجات المطالبة بإعادته إلى الحكم مرة أخرى.

كل الدلالات الموضوعية، لرصد مشهد الحركة الطلابية داخل الجامعة المصرية، في أعقاب عزل مرسي، يؤكد انقسامها ما بين مؤيد ومعارض لخريطة الطريق، لذا اندلعت بعض المناوشات بين الجانبين، وهو ما رصده تقرير المركز التنموي الدولي الذي صدر بعنوان “مؤشر المؤسسات التعليمية”، وتصدرت جامعة القاهرة مشهد الاحتجاج الجامعي وجاءت جامعة الأزهر في المرتبة الثانية، وارتبطت الفعاليات بثنائية السياسة والعنف.

كانت خريطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة في 3 من يوليو 2013، مسار خلاف وصراع بين تيار مؤيد لخريطة الطريق، يتضمن قطاعًا من الطلاب غير المنتمين سياسيًا لأي حزب أو تيار سياسي، وقطاعًا من الطلاب المنتمين لأحزاب تشكل عناصر رئيسية في تحالف الثلاثين من يونيو، في المقابل كان هناك تيار آخر يتكون بالأساس من الطلاب المنتمين للإخوان المسلمين والمؤيدين للجماعة؛ حيث يتبنى هذا التيار موقفًا معارضًا لخريطة الطريق، واعتبار ما حدث انقلابًا للإطاحة بالرئيس المنتخب، لذلك أسس هذا التيار رابطة عُرفت باسم “طلاب ضد الانقلاب”.

وبين هذا وذاك، بات هناك تيار ثالث داخل الحركة الطلابية، أغلبهم ينتمون لحركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وغيرها من التيارات المعارضة وهذا التيار رفع شعارات رافضة لجماعة الإخوان ونظام السيسي، ورفض القبضة الأمنية الجديدة على الجامعات، وطالب بإطلاق الحريات السياسية للطلاب.

لا يمكن الحديث عن مستقبل الحركة الطلابية العربية وليس المصرية وحدها، إلا إذا جاء مقترنًا بمستقبل السلطة في المنطقة

أبرز وجوه الحركة الطلابية المصرية تاريخيًا

– ممدوح حمزة.. مفاوض في الـ19 من عمره

كان رئيسًا لاتحاد طلاب كلية الهندسة عام 1969، ويرى أن الستينيات كانت أفضل، سواء في سلطات اتحاد الطلاب أم ممارسة السياسة من داخل الجامعة عن طريق اتحاد الطلاب، وأهم إنجازاته قيادة اعتصام كلية الهندسة خلال النكسة، وترؤسه وفد التفاوض مع الحكومة، وهو في سن الـ19، وهذا موقف لا يحدث الآن، بحسب وصفه.

– أبو الفتوح.. مناظرة السادات فضيلة

يحتفظ عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس اتحاد جامعة القاهرة عام 1977 في أرشيفه الشخصي، بأهم مواجهة لطالب مع رئيس دولة بحجم ودهاء أنور السادات، خلال اللقاء الذي جمع الرئيس آنذاك بعدد من الصحفيين والقوى السياسية والطلاب، عقب المظاهرات التي اندلعت بعد قرار رفع أسعار الخبز.

كان اللقاء مذاعًا على الهواء مباشرة، وطلب أبو الفتوح التحدث أكثر من مرة، عن طريق رفع يده لكن لم يأذن له أحد بالحديث، فاتجه إلى الميكروفون وتحدث بطريقة وصفها أبو الفتوح بالقاسية، واتهم مساعدي الرئيس بالنفاق وهو ما أثار غضب السادات.

مواجهة بين السادات وعبد المنعم أبو الفتوح

– عبد الغفار شكر

نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي، كان أحد رموز الحركة الطلابية في الخمسينيات، يرى شكر أن الحركة نشطت منذ تأسيس جامعة القاهرة وكان لها مواقف في القضايا المهمة التي تمس الدولة المصرية وكانوا جزءًا أصيلاً من الحركة الطلابية ودافعوا عن قضايا الديمقراطية والاستقلالية، وهي الآن ضعيفة للغاية بسبب تجريف الحياة السياسية في مصر خلال عهد مبارك.

عبد الغفار شكر

– جمال فهمي

كان الكاتب الصحفي جمال فهمي من رموز العمل الطلابي بالجامعة في منتصف سبعينيات القرن الماضي، والتي كانت تموج بالحركات الطلابية الديمقراطية وسيطر عليها اليساريون والناصريون.

يقول فهمي: “لا توجد حركات طلابية حقيقية في الوقت الحاليّ، نظرًا لتجفيف السياسة بدرجة غير مسبوقة”، معتبرًا أن الحركات الطلابية نار تحت الرماد تظهر سريعًا مع تطور الأحداث أو وجود انفراجة ديموقراطية.

– محمد البلتاجي

تولى محمد البلتاجي القيادي بجامعة الإخوان المسلمين والمحكوم عليه في عدة قضايا وصلت عقوبتها للإعدام، منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر بفروعها على مستوى الجمهورية في أعوام 1985 و1986 و1987، وكان له دور بارز في توحيد موقف الطلاب ورموز العمل الطلابي لاتخاذ موقف حاشد تأييدًا لقضية الجندي المصري سليمان خاطر ومخاطبة الحكومة المصرية بالإفراج عنه.

محمد البلتاجي أحد أبرز أعلام الحركة الطلابية في مصر

وبسبب التظاهرات قررت إدارة الجامعة فصله وعزله من منصبه وطرده من المدينة الجامعية، لكن القرار أُلغي بعد خروج مظاهرات بالجامعة اعتراضًا على القرار.