ترجمة وتحرير: نون بوست

تجولتُ هذا الربيع في قرية كوبر الزراعية في الضفة الغربية، والتي كانت مبانيها منخفضة الارتفاع تلتف حول الشجيرات والأدغال، وكان الزهر الوردي الباهت قد بدأ للتو في التفتح على أشجار اللوز، وعلى سفوح التلال المحيطة، كان بإمكانك رؤية المستوطنات اليهودية، والتي تتكون من صفوف مرتبة بعناية من الفيلات المتماثلة ذات الأسقف القرميدية الحمراء.

في الشهور التي سبقت زيارتي، كان المستوطنون المسلحون من هذه الأماكن يهاجمون القرويين الفلسطينيين، وكانوا يفلتون من العقاب إلى حد كبير، وكانت مباني قرية كوبر مغطاة بكتابات على الجدران، وكُتب على بعضها ”الموت لإسرائيل“.

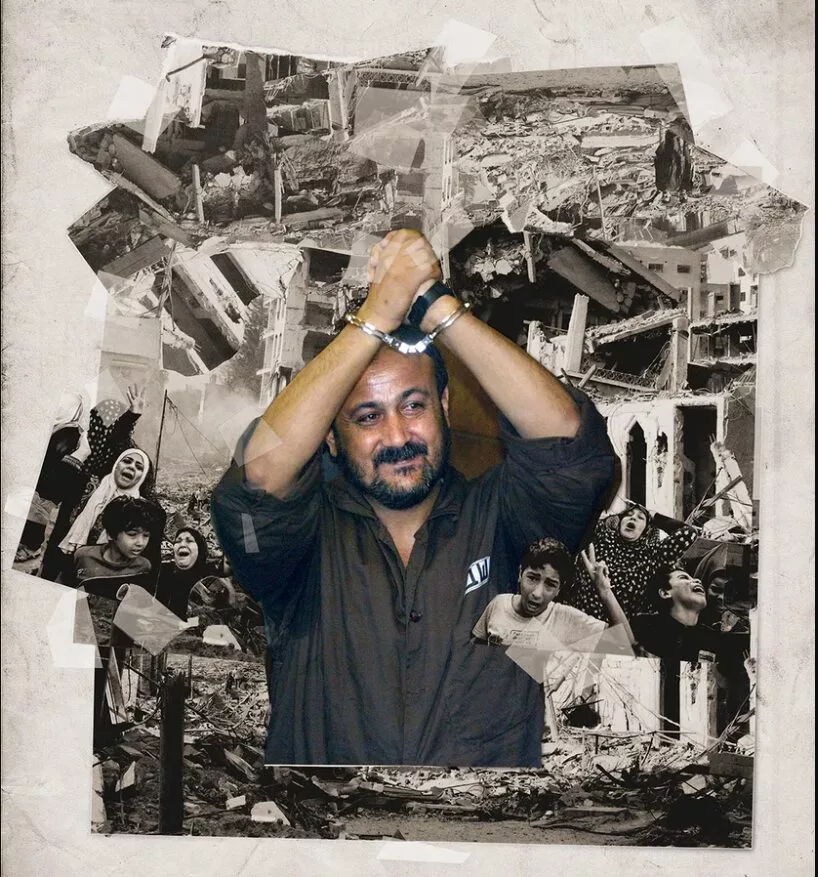

ومع ذلك؛ كان الجو العام في القرية مبتهجًا في اليوم الذي كنت فيه هناك، وكنت أتجول في المكان بصحبة ابن مروان البرغوثي، أشهر أسير فلسطيني. كان عرب البرغوثي، المدرب الإرشادي الذي يرتدي ملابس أنيقة وفي أوائل الثلاثينيات من عمره، يبدو مختلفًا عن والده الأبلج ذي الوجه القمري الذي تملأ صورته جدران كوبر، وكان السائقون الفلسطينيون الذين شاهدونا يلوحون بعلامات النصر أثناء مرورهم، وصرخوا “أسبوع واحد آخر!”؛ حيث شعر الجميع أن إطلاق سراح والد عرب كان وشيكًا.

البرغوثي هو سياسي وناشط وقائد عسكري فلسطيني، أدانته محكمة إسرائيلية بتهمة القتل قبل أكثر من عقدين من الزمن لإصداره أوامر بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل خمسة إسرائيليين، وعلى الرغم من ابتعاده عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين، إلا أنه يحظى بشعبية لدى الفلسطينيين أكثر من أي سياسي آخر.

وقد أشار استطلاع للرأي نشره الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي في أذار/مارس 2024 إلى أنه لو كانت هناك انتخابات لفاز بأصواتٍ أكثر من أقرب منافسيه مجتمعين.

وعندما احتجزت حماس 250 رهينة إسرائيلية خلال هجومها على “إسرائيل” في السابع من تشرين الثاني/أكتوبر من العام الماضي، أثار ذلك إمكانية إجراء عملية تبادل أسرى قد يتم فيها إطلاق سراح البرغوثي أخيرًا.

ويبدو أن الإسرائيليين يفكرون في هذه النتيجة؛ فقبل أسابيع من وجودي في كوبر، جاء ضابط مخابرات إسرائيلي رفيع المستوى إلى منزل شقيق البرغوثي الأصغر مقبل، وسأله بأدب عما إذا كانت العائلة قد سمعت أي أخبار عن الأسير الشهير، واستشعر مقبل أن الإسرائيلي، الذي كان من الواضح أنه يعرف عن وضع البرغوثي أكثر بكثير مما تعرفه العائلة، كان يتصيد معلومات حول ما قد يحدث إذا تم إطلاق سراحه. هل سيحتج البرغوثي؟ هل سيسعى للحصول على منصب؟ هل سيقاتل؟

إنها لحظة غريبة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الطويل الأمد، فالوضع كئيب بمعظم المقاييس. فقد انطفأ التفاؤل القصير الذي أشعلته اتفاقات أوسلو في سنة 1993، والتي كان من المفترض أن تبشر بدولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب “إسرائيل”، وتُعد الجولة الحالية من القتال هي الأكثر دموية منذ إنشاء دولة “إسرائيل” في سنة 1948: فقد أفادت التقارير بمقتل ما يقرب من 40,000 من سكان غزة وحوالي 1,500 إسرائيلي، وفي كلتا الحالتين كان معظم القتلى من المدنيين، ولا يبدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي ميل لوقف الحملة.

ومع ذلك، لا يزال نتنياهو يتعرض لضغوط من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وهو ما يعني بالتأكيد إجراء عملية تبادل، وقد أخبرني أحد الوسطاء المشاركين في المناقشات أن اسم البرغوثي يأتي في المرتبة الثانية على قائمة الأسرى الذين تريد حماس إطلاق سراحهم.

إذا تم إطلاق سراحه، فإن ديناميكيات الصراع قد تتغير، فهو يحظى باحترام واسع النطاق، على عكس رئيس السلطة الفلسطينية الخامل، محمود عباس، ويتحدث عنه قادة حماس الإسلاميون بإعجاب، على الرغم من أنه ينتمي إلى فصيل علماني. وخلافًا لهم، فإن لديه سجلًا حافلًا من الحملات المؤيدة لحل الدولتين، ويقال إنه يتحدث العبرية بلا أخطاء وبدون لكنة، ويعتبره العديد من السياسيين الإسرائيليين صديقًا لهم.

وقال عامي أيالون، الرئيس السابق للشاباك، جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية، إن “الزعيم الوحيد الذي يؤمن بحل الدولتين وسيتم انتخابه ضد أي منافس آخر هو مروان البرغوثي. من مصلحتنا أن ينافس في الانتخابات الفلسطينية المقبلة – وكلما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل”.

هناك الكثير من الإسرائيليين الذين يعتقدون أن البرغوثي ليس مهتمًا بالسلام الآن – إن كان مهتمًا به أصلًا – وأن إطلاق سراحه سيعود عليهم بالضرر. فقد تم إطلاق سراح يحيى السنوار، قائد حماس، في عملية تبادل أسرى في سنة 2011، ومضى في التخطيط لهجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وقال أحد قادة المخابرات المتقاعدين: “البرغوثي سيء مثل حماس. لم يتغير في السجن. لقد أصبح أكثر تطرفًا”.

في الحقيقة، من الصعب تحديد ما يؤمن به البرغوثي هذه الأيام، فقد أجريت آخر مقابلة معه قبل 20 سنه تقريبًا. أما آخر صورة معروفة له – مكبل بالأغلال، شاحب الوجه، شعره متساقط – فقد مضى عليها أكثر من عقد من الزمان. فمن هو الرجل المسجون خلف الجدران العالية لسجن مجدو؟ وهل يمكن أن يكون حقًا، كما يزعم البعض، مانديلا الفلسطيني؟

حكم العثمانيون المنطقة المعروفة باسم فلسطين لمئات السنين حتى استولى عليها البريطانيون في سنة 1917، وسرعان ما وجد البريطانيون أنفسهم متورطين في صراع فوضوي بين الطائفتين، والذي تفاقم بسبب الوعود التي قطعوها لكلا الطرفين، واحتوت الأرض على أماكن مقدسة ادّعى كل من المسلمين واليهود ملكيتها، وواصلت كلتا المجموعتين معارضة الوجود البريطاني، بعنف في بعض الأحيان.

وفي سنة 1948؛ انسحب البريطانيون وقاتلت دولة “إسرائيل” الجديدة جيرانها العرب في حرب من أجل الاستقلال، وخلال القتال، طردت القوات الإسرائيلية مئات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم، ولم يُسمح لهم بالعودة.

عندما تم التوصل إلى هدنة، أقامت “إسرائيل” نفسها داخل حدود أصبحت تُعرف باسم “الخط الأخضر” (يُفترض أن يكون ذلك على اسم لون القلم المستخدم في تحديده على الخريطة).

ووُلد البرغوثي بعد ذلك بأكثر من عقد من الزمن بقليل في الضفة الغربية التي كانت تقع خارج الخط الأخضر الإسرائيلي وكانت تحت السيطرة الأردنية، وعاشت أسرته المكونة من تسعة أفراد محشورة في منزل مكون من غرفتي نوم، وكانت مباني تل أبيب البيضاء الأنيقة من طراز باوهاوس تتلألأ من بعيد. لم تكن هناك وظائف كثيرة في القرية؛ فقد كان والد البرغوثي، الذي كان يعمل بنّاءً، يسافر أحيانًا إلى بيروت بحثًا عن عمل.

وفي سنة 1967، عندما كان البرغوثي في الثامنة من عمره، اندلعت حرب الأيام الستة واستولت القوات الإسرائيلية على القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية؛ حيث أصبح البرغوثي يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتعرض جيرانهم للضرب أو الاعتقال بسبب رفع الأعلام الفلسطينية، وانتشرت القواعد العسكرية والمستوطنات اليهودية حول قريتهم، وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على كلب العائلة وقتلوه بسبب نباحه.

ووفقًا لأصدقاء الطفولة انخرط البرغوثي في الحزب الشيوعي، الذي كان مؤثرًا في الأراضي المحتلة في ذلك الوقت، وبينما كانت بعض الأحزاب تدعو إلى تدمير “إسرائيل”، كان الشيوعيون يؤمنون بالمقاومة السلمية وحل الدولتين. بعد المدرسة؛ كان البرغوثي يجوب وسط رام الله على رأس المظاهرات، وعندما لم يكن يدرس أو يتظاهر، كان يساعد والده في بناء ملحق لمنزل أقاربهم ويحاول أن يسرق لمحات من ابنة العائلة فدوى.

وبمرور الوقت؛ أصيب البرغوثي بالإحباط من قلة النتائج التي حققتها المظاهرات، وبدأ يبحث عن مكان آخر، وكانت هناك العديد من المجموعات المختلفة التي تتنافس لتمثيل القضية الفلسطينية، ومعظمها من الخارج، وكان أبرزها منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تهيمن عليها حركة فتح. وكان كوادر فتح يعملون في الظل، ويشنون هجمات عنيفة على “إسرائيل” من قاعدتهم في لبنان، وعلى نحو متزايد، وقع البرغوثي تحت تأثيرهم.

وعندما كان في الثامنة عشرة من عمره، وقبل أن تتاح له الفرصة للتعرف على فدوى، تم اعتقاله في مداهمة ليلية لمنزله في كوبر. وزعم لاحقًا أن حراس السجن وضعوا كيسًا قذرًا فوق رأسه، وجردوه من ملابسه وضربوا أعضاءه التناسلية بعصا حتى أغمي عليه، وعندما أفاق من غيبوبته سخروا منه بأنه لن يتمكن من الإنجاب.

ووفقًا لشقيقه، اتُهم البرغوثي بالانتماء إلى منظمة إرهابية وإعداد الزجاجات الحارقة، وأمضى السنوات الأربع والنصف التالية في السجن.

كان العديد من رفاقه السجناء من المدن الكبيرة، ولأول مرة في حياته، كان الفتى القروي محاطاً بأشخاص يقرأون الكتب التي كان يتم تهريبها لهم عبر عائلاتهم ومحاميهم، وكان السجناء الشباب يدرسون معًا. مع اقتراب نهاية محكوميته، طلب البرغوثي من شقيقه أن يطلب من والد فدوى الزواج منها، وبعد إطلاق سراحه في سنة 1983، عقد الاثنان قرانهما.

التحق البرغوثي بجامعة بيرزيت، الجامعة الفلسطينية الرائدة؛ حيث درس التاريخ والسياسة، لكنه لم يتخلَّ عن النشاط السياسي، وأمضى السنوات القليلة التالية في قيادة الاحتجاجات في الحرم الجامعي ضد الاحتلال، وقبل أن يولد ابنه الأول، تم اعتقاله مرة أخرى.

وقد احتُجز هذه المرة لمدة ستة أشهر، وأثناء وجوده هناك تعلم ما يكفي من العبرية ليقرأ الصحف الإسرائيلية التي كانت تُحضر إلى الزنازين كل يوم، وكان يرد على حراسه بآيات من التوراة. والتحق بعض زملائه السجناء بدروس التاريخ في الجامعة الإسرائيلية المفتوحة، وشرع هو في التهام الكتب الدراسية؛ فقرأ عن كيفية شروع الميليشيات اليهودية في إنشاء دولة “إسرائيل” عبر تفجير القنابل في دور السينما والفنادق في حملتهم ضد البريطانيين؛ وتوحيد الجماعات المنشقة في جيش واحد؛ والتصرف بلا رحمة في سعيهم لتحقيق أهدافهم.

وقد دخل السجن وخرج منه بعد ذلك. وفي سنة 1987، قررت السلطات الإسرائيلية أنها لا تريد أن يثير البرغوثي المزيد من المشاكل، فدفعته عبر الحدود مع الأردن، والتحقت به فدوى في العاصمة الأردنية عمّان مع طفلهما الصغير، لكنه حذرها من أن تتوقع حياة تقليدية لمجرد أنهم لم يعودوا يتعرضون للمضايقات من قبل الجنود الإسرائيليين، وقال لها: “عندما تتحرر فلسطين، سأعود كرجل عائلة”.

بعد ذلك بوقت قصير اندلعت انتفاضة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، وكانت حملة من العصيان المدني والإضرابات والاحتجاجات، رغم أنها تضمنت أيضًا رمي الحجارة، وفي وقت لاحق، إطلاق النار. كان البرغوثي قد أصبح في ذلك الوقت شخصية بارزة في قيادة فتح في المنفى، وسافر حول العالم لجمع الأموال للانتفاضة، واستمرت عائلته في منزله في النمو، وسرعان ما أصبح لديه أربعة أطفال. وكانت سنوات عمّان هي الأكثر هدوءًا في حياة البرغوثي، وكانت الأكثر مللاً كما ترويها فدوى.

في سنة 1993؛ حصل البرغوثي على متنفس، فقد أبرم ياسر عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق رابين، أنهى الانتفاضة، وبفضل اتفاقات أوسلو – التي سميت على اسم المدينة التي تم التفاوض فيها سرًا – سُمح للمنفيين مثل البرغوثي بالعودة إلى الأراضي المحتلة، وكان العديد منهم قد أمضى عقودًا في الخارج وانقطعت صلتهم بالشعب الذي يفترض أنهم يمثلونه، وقد أطلق عليهم الفلسطينيون بازدراء اسم “أوليم حدشيم” أي ”المهاجرون الجدد“ باللغة العبرية، وكان البرغوثي، الذي أُبعد عن فلسطين لمدة خمس سنوات فقط، بمثابة جسر بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وقادتهم المحتملين.

لأول مرة، تمكنت حركة فتح من العمل بشكل علني في الضفة الغربية، ونظم البرغوثي تجمعات ضد الاحتلال دون الخوف من الاعتقال. ومن المفارقات أنه وجد نفسه أيضًا يتواصل اجتماعيًا مع السياسيين الإسرائيليين، فقد دعمت الحكومات الغربية اتفاقية أوسلو من خلال استضافة مؤتمرات لا حصر لها لبناء السلام، وتم جمع الإسرائيليين والفلسطينيين في منازل إنجليزية فاخرة، وصالات المطارات، والمطاعم الفخمة، وقد طور بعضهم علاقة حقيقية.

بعد انتخابه في أول برلمان فلسطيني في عام 1996، كان مروان البرغوثي يستمتع باستخدام لغته العبرية بطلاقة، وكان يشارك بحماس في اجتماعات النواب الإسرائيليين والفلسطينيين. وجذبت روح الفكاهة التي يتمتع بها البرغوثي الأصدقاء في هذه اللقاءات، وفي أحد المطاعم الشاطئية في تل أبيب، قال البرغوثي مازحًا وهو يلوح للوفد الفلسطيني المجتمع: “بيننا 145 عامًا في السجن”، فرد عليه جدعون عزرا، رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق، قائلاً: “وأنا من وضعكم جميعًا هناك!”.

مير شيتريت، عضو البرلمان الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني الذي يقوده حاليًا نتنياهو، كان معجبًا بشكل خاص بمروان البرغوثي، فلا يزال يتذكر نكتة كان البرغوثي يرويها عن عرفات، وكانت النكتة تقول إن الزعيم الفلسطيني كان مترددًا في إظهار ارتباطه بالعنف، لذلك عندما أعدت له زوجته طبقًا يحتوي على حساء “لسان العصفور”، أمرها بأن تُبقي الطيور حية. ثم جلست الطيور المشوهة عند النافذة تشاهد عرفات وهو يلتهم ألسنتها، وغردت: “ابن… ابن…”.

عندما مرض شيتريت خلال مؤتمر للسلام في إيطاليا، جلس البرغوثي بجانبه طوال الليل؛ حيث يتذكر شيتريت: “لقد كان يدعم السلام تمامًا، والسلام الحقيقي مع إسرائيل. أصبحنا أصدقاء بالفعل”.

لاحظ قائد في جهاز الشاباك أيضًا الناشط الشاب الكاريزمي، وزار منزله في رام الله للتعريف نفسه؛ حيث كان للقائد، المعروف باسم أبو فرح، العديد من التفاعلات الودية مع الفلسطينيين البارزين على مر السنين: فقد تناول القهوة مع أحمد ياسين، مؤسس حماس المشلول، وتلقى بطاقة رأس السنة اليهودية من عرفات، لكن البرغوثي هو من ترك أفضل انطباع؛ حيث قال أبو فرح: “كان شخصًا يمكننا العمل معه في عصر السلام”. وأضاف مساعده السابق، سامر سنيجلاوي، بشكل لافت: “كان بابه دائمًا مفتوحًا. لم يقل أبدًا لا لأي لقاء مع أي إسرائيلي”.

ووفقًا لشروط اتفاقيات أوسلو، وافق الفلسطينيون على الاعتراف بدولة “إسرائيل”، لكن الإسرائيليين وافقوا فقط على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، وكانت الدولة الفلسطينية ستأتي في نهاية عملية “مرحلية”، لكن الموعد النهائي لها بدأ يبدو غامضًا.

زادت الجماعات الإسلامية التي تسعى إلى تعطيل عملية السلام من “الهجمات الانتحارية” على المدنيين الإسرائيليين. وفي محادثاتهم مع منظمة التحرير الفلسطينية، بدا أن المفاوضين الإسرائيليين يريدون فقط مناقشة قمع هؤلاء المتشددين، بدلاً من رسم طريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية؛ حيث قال أبو فرح عن اجتماعاته العديدة مع البرغوثي: “كان اهتمامنا الرئيسي هو كيفية التعامل مع الإرهابيين معًا”.

وفي الوقت نفسه، توسعت المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغزة، وجلبت معها المتعصبين اليهود المسلحين، وتبعتهم انتشارات الجنود، وتساءل الفلسطينيون عما إذا كانت هناك مساحة كافية غير محتلة لبناء دولتهم.

ومع ازدياد حالة الإحباط، جال البرغوثي “إسرائيل” وفلسطين محذرًا من أن المعتدلين مثله سيهمشون إذا فشلت عملية أوسلو في تحقيق دولة فلسطينية. بحلول ذلك الوقت؛ تمت ترقية البرغوثي إلى منصب الأمين العام لحركة فتح في الضفة الغربية، وهو منصب رفيع في منظمة تحاول أن تكون حركة مقاومة وحزبًا سياسيًا وحكومة في نفس الوقت. وتم تكليفه بإدارة تنظيم فتح، وهو مجموعة من النشطاء الشعبيين الذين قادوا الاحتجاجات خلال الانتفاضة وأصبحوا الآن يشكلون قوة فتح على الأرض. (كان مكتب عرفات يمول ميزانيتهم).

أصبح عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية، منعزلًا بشكل متزايد بسبب التناقضات في مواقفه وكان من الصعب التوفيق بينها، فقد وعد الإسرائيليين بالأمن والفلسطينيين بالتحرير، لكنه كان يعاني لتلبية أي منهما. وبشكل متزايد، بدأ البرغوثي يظهر في التجمعات العامة نيابةً عن عرفات، وتحدث البعض عن أن الشاب القادم من كوبر يبدو كخليفة محتمل، وقال أبو فرح: “كان عرفات ينظر إلى البرغوثي كابنه وكان يفكر فيه كقائد مستقبلي”.

في تموز/يوليو 2000؛ استضاف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قمة لوضع تسوية نهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كانت الأجواء متوترة منذ البداية، وانهارت المحادثات بسبب وضع القدس، إلى جانب قضايا أخرى مستعصية، وكان الجانبان يعلمان أن العنف سيتبع ذلك. وكانت الشرارة زيارة استفزازية قام بها أرييل شارون، زعيم حزب الليكود، إلى الحرم القدسي في القدس، الموقع الذي يعتبر أحد أقدس المساجد في الإسلام وأقدس مكان في اليهودية، وكان البرغوثي هناك في انتظاره، مع مجموعة من الشباب، ولقد نددوا بشدة بشارون وألقوا الكراسي على فريقه الأمني؛ وهكذا بدأت الانتفاضة الثانية.

انتشرت أعمال الشغب بسرعة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وودّع البرغوثي الفنادق الفاخرة وعاد إلى الأماكن التي يعرفها جيدًا: الهروب من نيران الإسرائيليين في الأزقة الخلفية لرام الله.

في أغلب الأيام؛ كان البرغوثي يجمع المتظاهرين ويقودهم إلى نقطة التفتيش عند سفح بيت إيل، وهي مستوطنة وقاعدة عسكرية على أطراف المدينة. وكان العديد من المتظاهرين يرشقون الجنود بالحجارة، بينما كان الجنود الإسرائيليون يردون بالرصاص المطاطي وأحياناً بالذخيرة الحية، وفي بعض الأحيان، كانت مروحيات الأباتشي تشارك في القمع، لكن المتظاهرين استمروا في القدوم. بعد عدة أسابيع من تزايد الإصابات؛ بدأ الفلسطينيون بالرد بإطلاق النار من أسطح المنازل. وعلى عكس الانتفاضة السابقة؛ تصاعدت الانتفاضة الثانية بسرعة إلى نزاع مسلح.

في أواخر عام 2000؛ ساعد مروان البرغوثي ياسر عرفات في إنشاء جناح عسكري لحركة فتح يُعرف بكتائب شهداء الأقصى. في البداية، كانت هذه الكتائب تقتصر على مهاجمة المستوطنات والجنود في الأراضي المحتلة، وكان هذا كافيًا لجعل البرغوثي هدفًا. وقال أحد القادة السابقين في جهاز الشاباك إنه تم وضع خطط لاغتياله، لكنها لم تُنفذ أبدًا. ومع ذلك، نجا البرغوثي من عدة محاولات. ففي إحدى المرات، أطلقت دبابة قذيفة على مركبته بينما كان يسير نحوها، مما أسفر عن مقتل حارسه الشخصي، وهو ما اعتبره تحذيرًا. وكل ليلة، كان ينام في منزل مختلف.

حاول أصدقاؤه الإسرائيليون القدامى إبعاده عن العنف؛ حيث قال شيتريت، الذي كان حينها وزير العدل “حذرته، اتصلت به، قلت له ‘ابتعد، لا تتعامل مع الإرهاب'”، لكن البرغوثي أراد أن يُثبت أن للاحتلال ثمنًا، فقال: “أنا لست إرهابيًا، ولكنني أيضًا لست مسالمًا”، وكتب في مقالة في واشنطن بوست؛: “لا أسعى لتدمير إسرائيل ولكن فقط لإنهاء احتلالها لبلدي”.

ادعى البرغوثي معارضته للهجمات على المدنيين داخل “إسرائيل”، لكن داخل حركة فتح بدأ الناس يشعرون بالقلق من أن المنظمة تبدو ضعيفة مقارنة بمنافسيها الإسلاميين. كانت حماس والجهاد الإسلامي، وهما جماعتان مسلحتان أخريان، تنفذان حملة انتحارية لا هوادة فيها داخل الخط الأخضر. وكانت واحدة من أشد الهجمات دمارًا وقعت في صيف عام 2001، عندما فجر مسلح نفسه في ملهى ليلي في تل أبيب وقتل 21 شخصًا، كان 16 منهم مراهقين.

في ذلك الوقت، عقد رون بونداك، أحد مهندسي عملية أوسلو من الجانب الإسرائيلي، اجتماعًا سريًا مع مروان البرغوثي في منزل آمن في الضفة الغربية. ووفقًا لفلسطيني كان حاضرًا في اللقاء؛ لام بونداك البرغوثي على توجهه نحو العنف، فرد البرغوثي ببساطة: “لا يمكننا أن نخسر الشارع لصالح حماس”.

بحلول نهاية عام 2001؛ قررت كتائب شهداء الأقصى بدء إرسال انتحاريين لقتل المدنيين داخل “إسرائيل”، ولم يكن هناك وقت أقل ملائمة دبلوماسيًا لاعتماد مثل هذه السياسة، فقد كانت القاعدة قد قتلت ما يقرب من 3000 مدني أمريكي في 11 أيلول/سبتمبر، وأقنعت “إسرائيل” أمريكا بأن شريكها السابق، منظمة التحرير الفلسطينية، من نفس الفئة. ومع ما اعتبره البعض موافقة ضمنية من البيت الأبيض، دمرت الدبابات الإسرائيلية المدن والبلدات الفلسطينية. وبدأ العديد من الفلسطينيين يندمون على اعتماد التكتيكات العنيفة. بحلول ربيع عام 2002؛ كان البرغوثي نفسه يفكر في وقف إطلاق نار أحادي الجانب، وفقًا لدبلوماسي تحدث معه في ذلك الوقت.

في 15 نيسان/أبريل؛ ارتكب البرغوثي خطأ استخدام هاتف محمول كان الشاباك يتتبعه، مما كشف أنه كان يختبئ في منزل مسؤول في حركة فتح. ووفقًا لجونين بن يتسحاق، ضابط الشاباك الذي قاد عملية القبض عليه، وجد الكوماندوز البرغوثي مستخدمًا والدة رفيقه كدرع بشري، ولكن على عكس قادة فتح الآخرين، لم يتم اغتيال البرغوثي. بدلاً من ذلك، تم اقتياده بالأغلال وهم يعلنون: “لقد أمسكنا برأس الأفعى!”

سجن المسكوبية، الواقع في حي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في القدس، قد استخدم كمركز تحقيق لأكثر من مئة عام، وهناك تم احتجاز مروان البرغوثي عندما كان مراهقًا. عند عودته في عام 2002؛ طلب البرغوثي على الفور لقاء مع رئيس الشاباك، آفي ديختر، الذي كان يعرفه شخصيًا. لكن الإسرائيليين، لكسر أي أوهام لديه بشأن مكانته، قدموا له محققًا صغيرًا بدلاً من ذلك.

بدأ الاستجواب في وقت مبكر من المساء واستمر حتى الصباح الباكر، واستمر يومًا بعد يوم، وأسبوعًا بعد أسبوع. وكان الحرمان من النوم وتغطية العينين من الأساليب المستخدمة، ووفقًا لما رواه لمحاميه، كان البرغوثي مكبلًا إلى كرسي في وضعية تسبب التوتر، وعندما يميل إلى الخلف، تخترق المسامير جلده. خلال أربعة أشهر بنى المحققون قضيتهم؛ حيث تم اتهامه بالمشاركة في 37 هجومًا أو محاولات هجوم. من بين هذه الهجمات كانت حادثة إطلاق النار في سوق للمأكولات البحرية في تل أبيب في أذار/مارس 2002، والتي قُتل فيها ثلاثة مدنيين.

لم يكن البرغوثي متورطًا بشكل مباشر في الأمور العملياتية، لذلك اعتمدت القضية على مدى مسؤوليته في تمكين هذه المهام. وتم اعتبار الكثير من الأدلة ضده حساسة للغاية ليتم الإعلان عنها، لكن أبو فرح، ضابط الشاباك، قال إنه خلال استجوابه اعترف البرغوثي بأنه أمر بالعمليات، وأضح أبو فرح “لم يوصل الأسلاك للأجهزة، لكنه كان القائد، وكان الزعيم لهؤلاء الأشخاص”.

لكن بن يتسحاق، ضابط الشاباك الذي ساعد في اعتقال البرغوثي، تفاجأ بقائمة التهم. صحيح أن كتائب شهداء الأقصى كانت تحت إشراف اللجنة العليا لحركة فتح، التي كان البرغوثي عضوًا فيها، لكن هذه الخلايا كانت تحت سيطرة غير محكمة، وكان هناك قادة آخرون في فتح متورطين بشكل أكثر مباشرة في العمليات العسكرية. (لطالما أنكر البرغوثي دعمه للهجمات على المدنيين داخل إسرائيل).

بشيء من الاستهزاء، أشار بن يتسحاق إلى أن البرغوثي ليس لديه خلفية عسكرية، وقال: “لم أره أبدًا كمقاتل كبير.. كان دائمًا يعمل في السياسة”. وشك بن يتسحاق أن الإسرائيليين أرادوا أن يجعلوا من البرغوثي مثالًا لأنه خذلهم شخصيًا بتبنيه العنف، يبدو أن أبو فرح شعر بهذا أيضًا، حيث اشتكى لي: “فعل ذلك بعد أن جلس معنا… كان شريكًا”.

حُوكم مروان البرغوثي في محكمة مدنية بدلاً من المحاكم الأكثر غموضًا التي تُستخدم عادةً لمشتبهي الإرهاب، فربما كانت “إسرائيل” تأمل في تصويره كمجرم عادي لتقليل مكانته كبطل. لكن هذا القرار جاء بنتائج عكسية: فقد منح البرغوثي فرصة استخدمها لانتقاد الإجراءات، ومن اللحظة التي دخل فيها قاعة المحكمة، ويداه مرفوعتان فوق رأسه كعلامة على النصر، سرق الأضواء.

ابنه عرب، الذي كان يبلغ من العمر 13 عامًا حينذاك، كان الوحيد من أقاربه الذي سُمح له بدخول القاعة، وقفز فوق المقاعد الخشبية محاولاً الوصول إلى والده. وألقى البرغوثي خطابًا حماسيًا وصف فيه نفسه بأنه “مقاتل من أجل السلام لكلا الشعبين”، مما دفع القاضي للرد بأن المقاتل من أجل السلام لا يحول الناس إلى قنابل.

خلال معظم فترة محاكمته التي استمرت عامين، كان البرغوثي محتجزًا في الحبس الانفرادي، في زنزانة صغيرة بحجم كشك التصوير. في 6 حزيران/يونيو 2004 تم استدعاؤه للنطق بالحكم؛ حيث بُرئ من 21 تهمة، ولكنه أدين بالمشاركة في خمس جرائم قتل، وحُكم عليه بخمسة أحكام بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى 40 عامًا أخرى. لا يزال البعض يتساءل عما إذا كانت رغبته في جذب الانتباه قد أوقعته في هذا الحكم. وقال سنيجلاوي: “كان بإمكانه الحصول على 20 عامًا في السجن. بحلول الآن كان سيكون خارج السجن.. فلا نريد رمزًا في السجن، بل نريد قائدًا”.

ظل البرغوثي في الحبس الانفرادي لعدة سنوات إضافية. وفي أواخر عام 2005، بدأت السلطات بالسماح له بالاختلاط مع باقي السجناء، ربما على أمل أن يتمكن من كبح شعبية حماس المتزايدة. وبمجرد خروجه من الحبس الانفرادي، حول السجن إلى جامعة، منظمًا محاضرات من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وكان يقول للحراس: “لقد أسرتم أجسادنا، لكن عقولنا حرة”.

وقام ممتحنون خارجيون من جامعات في “إسرائيل” وفلسطين بتقييم أوراق السجناء، وأجروا امتحانات شفوية عبر الهواتف المحمولة عندما كان ذلك ممكنًا (كانت سلطات السجن تقاطع العملية أحيانًا كعقوبة)؛ حيث تخرج أكثر من 1200 سجين ضمن برنامجه.

أكمل البرغوثي بنفسه أطروحة دكتوراه في الديمقراطية الفلسطينية، والتي اضطر محاميه إلى تهريبها صفحة بصفحة. وكان يلقي المحاضرات أيضًا، وغالبًا ما كانت حول الكتب التي تعكس فضوله الواسع، مثل الاقتصاد السياسي للصين أو التسامح الديني في الإسلام الكلاسيكي، وكان السجناء الآخرون ينادونه بـ”الأستاذ”.

عادةً ما يسمح الحراس للزوار بإحضار كتابين في كل زيارة، لكن البرغوثي كان يتبادل حصص الكتب مع السجناء الآخرين مقابل الشوكولاتة التي كان يشتريها من متجر السجن. وتمكن من جمع مكتبة تضم أكثر من 2000 كتاب. وقال يوفال بيتون، الذي كان يشرف على جمع المعلومات الاستخبارية في السجون في ذلك الوقت: “كان يحب التاريخ. كان يحب قراءة الكتب عن الإسرائيليين وعن قادتهم”. في الآونة الأخيرة، قيل إن البرغوثي استمتع بقراءة كتاب “العاقل” للمؤلف يوفال نوح هراري، وهو كتاب تاريخي يعتبر الأكثر مبيعًا عن تاريخ البشرية.

وكان للبرغوثي نوع من الشهرة، فقد كان السياسيون الإسرائيليون يزورون زنزانته، فيما كان أصعب بكثير على الفلسطينيين زيارته. إذا أرادت زوجته رؤيته، كان عليها أن تمر بعملية شاقة للحصول على تصريح لدخول “إسرائيل”؛ حيث كانت تستيقظ في الخامسة صباحًا في اليوم المحدد، ثم تخضع لتفتيشات مهينة عند الحواجز وبوابات السجن؛ كل ذلك من أجل محادثة مدتها 45 دقيقة خلف الزجاج ويمكن للسلطات إلغاء الزيارة في أي لحظة. ولأكثر من 20 عامًا، كانت أسرة البرغوثي تراه فقط في فترات متباعدة.

في عام 2004، توفي ياسر عرفات، وصحيح أنه لم يكن قائدًا فعالًا بشكل خاص، لكنه كان رمزًا للقضية الفلسطينية. وخلفه محمود عباس، الذي كان شخصية مختلفة تمامًا، فلم يكن لديه خلفية كمناضل، وكانت غريزته تميل إلى البيروقراطية الحذرة، ووفقًا لأحد وزرائه السابقين، كان يخشى إغضاب الإسرائيليين.

في عهد عباس؛ بدأت السلطة الفلسطينية تشبه الدول الأمنية المتسلطة في العالم العربي، فالأموال التي تبرعت بها الحكومة اليابانية ساعدت في بناء مجمع رئاسي أنيق. داخل المجمع كان هناك ثكنات لحرس عباس الشخصي البالغ عددهم 2800 فرد ومهبط للطائرات المروحية، وحصل عباس على طائرة خاصة، لكن بما أن منطقته لا تحتوي على مدرج، كان مضطرًا للاحتفاظ بها في عمان.

لم يرتبط عباس بقدر كبير من الفساد كما هو الحال مع بعض القادة العرب، ولكن بالنسبة للفلسطينيين الذين يكافحون في مخيمات اللاجئين، كانت حياته تبدو بعيدة كل البعد عن حياتهم؛ حيث قال أحد الصحفيين الفلسطينيين في رام الله: “لقد رأينا القليل منه حتى أنه قد يكون في السجن مع البرغوثي”.

كان البرغوثي دائمًا أكثر صراحة من غيره بشأن الفساد في فتح. فبعد وفاة عرفات، فكر مرتين في الترشح من السجن كمرشح مستقل في الانتخابات الفلسطينية، لكنه أُقنع بالعودة إلى صفوف فتح في كل مرة.

في عام 2006، كانت قدرته على العمل مع الكتل الأخرى في السياسة الفلسطينية ضرورية بصورة ملحة. ففي ذلك العام، أتيحت للفلسطينيين فرصة اختيار حكومتهم للمرة الثانية، وفازت حماس بالانتخابات بأغلبية ساحقة، مما صدم العالم. لم يكن عباس يرغب في دعوة الإسلاميين إلى الحكومة، ولكن تجاهل النتيجة كان يبدو غير ديمقراطي.

كان البرغوثي في وضع جيد للتوسط في حل، فالسجن الذي كان فيه آنذاك، سجن هدريم، تم بناؤه لإيواء النخبة السياسية الفلسطينية. وكان المبنى الرئيسي يضم 80 نزيلًا ويحتوي على قادة من فتح وحماس، بما في ذلك يحيى السنوار، الذي أصبح فيما بعد العقل المدبر لهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. بالتعاون مع ممثلي حماس؛ وضع البرغوثي برنامجًا للمصالحة بين الفصيلين، حيث ناقش المقترحات مع زواره الإسرائيليين لمعرفة كيفية استجابة “إسرائيل” لأنواع مختلفة من ترتيبات تقاسم السلطة.

في أيار/مايو 2006؛ أصدرت المجموعة بيانًا أصبح يعرف بوثيقة الأسرى، حيث دعت الوثيقة إلى حكومة وحدة وطنية و”مقاومة” لإسرائيل، ولكن فقط في الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” بعد الخط الأخضر. حددت الوثيقة الأسس الدستورية لدولة فلسطينية: ديمقراطية، تتمتع بحقوق متساوية للجميع، بما في ذلك النساء، وتتماشى مع حدود ما قبل 1967. مع تشجيع البرغوثي، بدت حماس وكأنها قد قبلت أخيرًا بحل الدولتين.

عباس، الذي كان يائسًا من إعادة تأسيس السلطة بعد فوز حماس في الانتخابات، قبل الخطوة الأولى من وثيقة الأسرى ووافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي كانت تضم حماس وفتح وعدد قليل من المستقلين، وكان سلام فياض، وهو اقتصادي عمل في صندوق النقد الدولي، من المقرر أن يكون وزير المالية.

لكن معارضي التعاون مع حماس تغلبوا، فقد ساعدت أمريكا أحد زعماء فتح في غزة على تشكيل كتائب جديدة تابعة للسلطة الفلسطينية تهدف إلى سحق الإسلاميين. وردت حماس بالهجوم؛ واضطرت قوات عباس إلى الفرار، مما أدى إلى انهيار حكومة الوحدة الوطنية.

في معقله الصغير؛ أصبح عباس يعاني من الهواجس والشكوك، فقد أظهرت الاستطلاعات واحدة تلو الأخرى عدم شعبيته. وفي هذه الأثناء، أصبح البرغوثي محبوبًا لدرجة أن حلفاء عباس لم يتمكنوا من الظهور بمظهر معارض له، مهما كانوا يرغبون في ذلك، واضطروا إلى الإشادة ببطولته، وقال أحدهم: “لا أحد يمكنه انتقاده”.

في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اخترقت حماس وفصائل أخرى الحاجز الأمني الذي يفصل جنوب “إسرائيل” عن غزة، وهاجم مقاتلوهم الكيبوتسات والبلدات ومهرجان موسيقي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص، وكان ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخ دولة “إسرائيل”.

وردت “إسرائيل” بوحشية غير مسبوقة، ليس فقط في غزة بل أيضًا في السجون التي يحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون. ووفقًا لسجين أطلق سراحه في شباط،/فبراير أجبر نزلاء إحدى السجون على خلع ملابسهم، الركوع وتقبيل العلم الإسرائيلي قبل وجبات الطعام. قال السجين: “السادية جعلت سجن أبو غريب [سجن عراقي حيث أساءت القوات الأمريكية معاملة السجناء] يبدو وكأنه نزهة”. وذكرت التقارير أن عشرة فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم في الحجز.

ووفقًا لمحاميه، وُضع البرغوثي نفسه في الحبس الانفرادي، أحيانًا في ظلام تام، وتم بث النشيد الوطني الإسرائيلي في زنزانته بأعلى صوت طوال اليوم، وصودرت كتبه وتلفازه وصحفه، وتم تقييد وصول الطعام والماء عنه بشكل كبير، وقد خسر 10 كيلوجرامات من وزنه. وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في “إسرائيل”، أوقف حارس سجن عن العمل لأنه أعطى البرغوثي طعامًا، فيما تقول السلطات الإسرائيلية إن البرغوثي وغيره من السجناء عوملوا وفقًا للقانون.

وتوقفت زوجة البرغوثي والمتحدثة باسمه، فدوى، عن التحدث إلى الصحفيين، وقالت لي في المقابلة الوحيدة التي أجرتها منذ بدء الحرب في غزة: “لا أريد أن أقول أي شيء يثير أي أحد لأنني لا أريد أن أضعه في خطر، فأنا قلقة جدًا على حياته”.

في الأسابيع الأخيرة، كثفت عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة حملتهم من أجل تبادل الأسرى، وتظاهر البعض خارج منزل نتنياهو. حتى في الوقت الذي تحاول فيه سحق البرغوثي، يجب على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تتعامل مع ما قد يعنيه إطلاق سراحه لـ “إسرائيل”.

شيتريت، وزير العدل السابق، مقتنع بأن إطلاق سراح البرغوثي سيكون في مصلحة إسرائيل، وقال: “إذا كان الأمر يعتمد علي، كنت سأطلق سراحه، وأعفو عنه وأعطيه الفرصة ليكون قائدًا ويصل إلى دولة فلسطينية تعيش بسلام مع إسرائيل”.

لم يتمكن أبو فرح من اتخاذ قرار نهائيو حيث قال: “سيكون قائدًا جيدًا جدًا، فهو ذكي جدًا، وهو نبيه. أعتقد أنه يمكننا تحقيق السلام مع قائد مثل هذا”، ثم تراجع قائلًاة “نحن لا نثق بهم. كيف يمكنك اختيار شخص كان إرهابيًا ليكون رئيسًا للشعب الفلسطيني؟”

وقالت فدوى إن زوجها لا يزال يؤمن بحل الدولتين، وأن هذا الأمر غير مريح للإسرائيليين الذين يريدون تجاهله، وقالت لي: “الإسرائيليون يفضلون شخصًا يقول ‘لا نريد إسرائيل'”.

السؤال هو ما الذي قد يكون البرغوثي مستعدًا للقيام به من أجل تحقيق دولة فلسطينية؛ حيث تختلف الآراء حول هذا. ويقول بعض الصحفيين الفلسطينيين إنه الآن يعتنق المقاومة غير العنيفة فقط. بينما يعتقد آخرون، بما في ذلك مدير حملة الإفراج عنه، أحمد غنيم، أنه يعتقد أن العنف ضروري في ظل ظروف معينة، وقال غنيم: “نحن لا نتعرض لاحتلال ناعم. إنه احتلال وحشي بالقوة”.

وذكر دبلوماسي غربي تبادل الرسائل مع البرغوثي أن الأخير وضع حدودًا صارمة للنشاط المسلح، مثل عدم استهداف النساء والأطفال وعدم تنفيذ عمليات خارج “منطقة الاحتلال”.

وما هو واضح هو أن البرغوثي أقل ميلاً من عباس للانتظار بصبر حتى يتم تسليمه دولة. وفي عام 2016، كشف حليف سياسي عن أوراق مهربة من السجن يُزعم أنها تحتوي على خطط البرغوثي، وتمحورت الخطط حول العصيان الجماعي.

ووفقًا لهذه الأوراق؛ يجب على الفلسطينيين أن يسيروا بمئات الآلاف نحو القدس والمستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية، مع الشباب وكبار السن في الخطوط الأمامية. ويجب تدمير بنية الاحتلال التحتية؛ كجدرانه، وحواجز الطرق، ونقاط التفتيش، وأبراج الكهرباء. وبالطبع، قد يفتح الجيش الإسرائيلي النار، لكن، كما قال غنيم: “لا يمكنك الحصول على تحريرك مجانًا. عباس يخشى الثمن”.

الأشهر التسعة الماضية كانت دامية للفلسطينيين في الضفة الغربية كا كانت في غزة. ففي أعقاب 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات في مدنها وبلداتها، بينما زادت أعمال العنف من قبل المستوطنين، وقُتل حوالي 500 فلسطيني.

عندما زرت كوبر، كان الجنود الإسرائيليون قد أسقطوا مؤخرًا صورة البرغوثي من اللوحة الإعلانية في ساحة القرية. ومع ذلك، عندما زار ضابط المخابرات شقيقه مقبل في كانون الثاني/يناير، تصرف بودية استثنائية. في نهاية محادثتهما، حيا الضابط مقبل قائلاً: “أنت أخ لزعيم فلسطين المستقبلي”.

في رام الله، رأيت أنصار عباس مجتمعين في المطاعم تحت سحب الدخان الناتج عن الشيشة، يناقشون ما سيفعلونه إذا خرج البرغوثي، وماذا لو قاد الحشود للاحتفال ووجههم للسير نحو مجمع عباس؟؛ حيث تنبأ رئيس أمن فتح، وهو يحدق بحزن في فنجان قهوته: “ستكون هناك حرب أهلية فلسطينية”.

رسمياً، أخبرني مساعدو عباس أن البرغوثي سيكون له دور “مهم جدًا” في السلطة الفلسطينية إذا تم الإفراج عنه، لكن يبدو أن الزعيم الحالي ليس في عجلة من أمره لإخراج خليفته المحتمل من السجن. وقال المقربون من مفاوضات الرهائن إن عباس حث الوسطاء القطريين على إزالة اسم البرغوثي من قائمة تبادل الأسرى.

وهناك سبب وراء رغبة حماس في إطلاق سراحه، بعيدًا عن المكانة التي ستجلبها لهم؛ حيث يرون أن البرغوثي ضروري لبقائهم السياسي في فلسطين ما بعد الحرب. ويعتقد دبلوماسي غربي مخضرم أن البرغوثي يمكنه التوسط في صفقة يصبح بموجبها الإسلاميون أعضاءً في حكومة وحدة وطنية مقابل الاعتراف بدولة “إسرائيل”.

هناك شيء غريب حول كل هذه المؤامرات التي تدور حول رجل لم يره أحد منذ فترة طويلة، فقد خرج نيلسون مانديلا من سجنه الذي دام عقودًا أكثر حكمة وانضباطًا. ولا أحد يعرف نوع التحول الذي خضع له البرغوثي؛ حيث توقفت معظم الزيارات في عام 2016، وحتى زوجته لم تره منذ أكثر من عام.

ويرى بيتون، ضابط استخبارات السجون الإسرائيلي، أن البرغوثي الذي عرفه في السجن كان أقل تأثيرًا من الرمز الذي يحتفل به الفلسطينيون، فلم يكن يتفاعل مع السجناء العاديين بالطريقة التي كان يفعلها السنوار. وقال بيتون: “كان يعتقد أنه الشخصية الكبيرة في فتح. كان دائمًا يقول إنه رقم واحد”. وأضاف أن تأثير البرغوثي على السجناء الآخرين كان محدودًا للغاية.

حتى إذا لم يخيب البرغوثي آمال الفلسطينيين، فقد يخيبون هم آماله، فكم من الناس سيستجيبون إذا دعا الآن لمسيرة نحو القدس – خاصة بالنظر إلى زيادة التسامح الذي أظهره الجيش الإسرائيلي تجاه الضحايا الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر؟ قال أحد الصحفيين الفلسطينيين: “الناس مع الحركة في قلوبهم ولكن مع السلطة في جيوبهم”، في إشارة إلى شبكة المحسوبية التي تحافظ بها السلطة الفلسطينية على نفوذها.

على الرغم من شعبيته، يفتقر البرغوثي إلى قاعدة دعم حقيقية، فالآن يقود تنظيمه شخصية مخلصة لعباس. وقال شيكاكي، مسؤول استطلاعات الراي: “ليس لديه في الأساس أي تنظيم”.

ولكن بالنسبة لأنصار السلام، لا يوجد شخص آخر يمتلك إمكانيات البرغوثي؛ حيث قال حاييم أورون، وزير إسرائيلي سابق: “لا أعرف إذا كان هو مانديلا، لكنه البرغوثي، وسيكون شريكنا في المفاوضات. لقد تحدث عن حق الفلسطينيين، وعندما تحدثت عن حق اليهود، فهم”.

أخبرني حلفاء البرغوثي أنه قاوم الرغبة في كراهية أعدائه، حتى بعد كل هذه السنوات من الحرب والسجن. وقال قدورة فارس، مستشار سابق: “لم يكن مدفوعًا بالكراهية والانتقام. كان مدفوعًا بالهدف. كان دائمًا يعلم أنه حتى مع وجود دولتين، يجب علينا إيجاد طريقة للعيش معًا في هذا الجزء من الأرض”.

المصدر: إيكونوميست