في كل مرة تجتاح بها دبابات الاحتلال وجيبّاته مدينة فلسطينية تصحبها جرافة عسكرية هائلة الحجم، تُعد إحدى معدات جيش الاحتلال وإحدى أبرز مساهماته الحربية والهندسية في مجال الحروب، يُطلق عليها كاتربيلر دي-9، طوّرت في مصانع الجيش بالتعاون مع شركة الفضاء الإسرائيلية، ودائمًا هي على أهبة التدمير بما امتلكته من تحصينات وأسلحة رشاشة ومعدات حفر وإزالة للأسفلت والحجارة والبنى التحتية، ومن خلال معداتها تقوم بإعادة هندسة سطحية للمنطقة المستهدفة، فتهدم الجدران وتوسع الشوارع أمام الآليات العسكرية الأخرى، وتزيل العوائق المادية والبشرية أمام حركة الجنود المشاة.

الهندسة الحربية الإسرائيلية

هذا العتاد الحربي ليس إلا تمثيلًا بسيطًا لمفهوم الهندسة الحربية الإسرائيلية وعملها في تغيير البصمة الجغرافية للمكان بما يتناسب مع هدفها الآني ومخططاتها المستقبلية، ولأن الاحتلال دولة قائمة على الحروب المتواصلة كان لا بد لها من تطويع الحروب لتخدم أهدافها الهندسية في مختلف الساحات.

وفقًا لذلك؛ أنشأت وحدة هندسة قتالية يُطلق عليها “يهلوم”، تقوم مهمتها على دراسة المكان وتضاريسه قبل أي هجوم، والعمل مع الأذرع الأخرى الجوية والمدفعية لإعادة تشكيل البنية الهندسية للمدن والبلدات الفلسطينية، بما يتيح لها اقتحامًا سلسًا وقدرةً على الوصول للمقاومين دون كثير من العوائق، وتُقسم الوحدة لـ3 كتائب هي 601 و603 و605، وتعد هذه الوحدة الأكثر نشاطًا في الجيش نظرًا لطبيعة عملها المتواصلة ما بين السلم والحرب.

وكان ميدان التحدي الأبرز لها عملية السور الواقي 2002، حين اجتاحت قوات الاحتلال مدن الضفة الغربية وواجهت مقاومة عصية في كل من مخيم جنين ومخيم بلاطة والبلدة القديمة في نابلس، فعمدت إلى تطبيق مجموعة من التكتيكات الحربية الهندسية الهادفة لإعادة تفسير الحيز الحضري؛ مثل “الانثيال السربي” وهو تكنيك يتيح للجنود تغيير المكان ليلائم حركتهم بدلًا من ملائمة حركتهم وفق المكان، وتكتيك السير عبر الجدران الذي أعاد جيش الاحتلال إحياءه في حي القصبة في البلدة القديمة بمدينة نابلس، وبمخيمي بلاطة وعسكر، وقدمه للمجتمع الحربي الدولي باعتباره ابتكارًا اسرائيليًا لم يلبث الجيش الأمريكي أن نفذه في اقتحامه للفلوجة عام 2004، وبهذا التكتيك يُتاح لوحدات الهندسة تنفيذ مبادئ الهندسة العكسية بتفكيك بنية المخيم لصالح هندسة احتلالية تكشف دهاليزه وأزقته ومخابئه أمام أعين الجنود.

وللحقيقية فإن هذا النوع الخفي من الهندسة الذي تسوقه الحكومة الإسرائيلية باعتباره جزءًا من نتائج الحروب وآثارها المدمرة، إنما هو انعكاسٌ للعقلية الاستعمارية الإسرائيلية التي ترى في المكان الأصلي “الأركولوجيا” عبئًا يجب إعادة تدويره حتى يخدم استمرار الجهد الاستعماري بنفس الكفاءة ودون كثير من المخاطر.

وهذا الجهد هو ما تسلط السطور التالية الضوء عليه، من خلال الإضاءة على هندسة الجغرافيا في فلسطين تحت الاحتلال ومساعيه لوضع يد له وعين في قلب المناطق الفلسطينية وحيثما يُتاح له تفكيك البنية الاجتماعية والحضرية العامة والشخصية للفلسطينيين، في القدس المحتلة، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وفلسطين المحتلة 1948، بأدوات معمارية متملقة تترك على وجه فلسطين وشعبها ندوبًا لا تندمل.

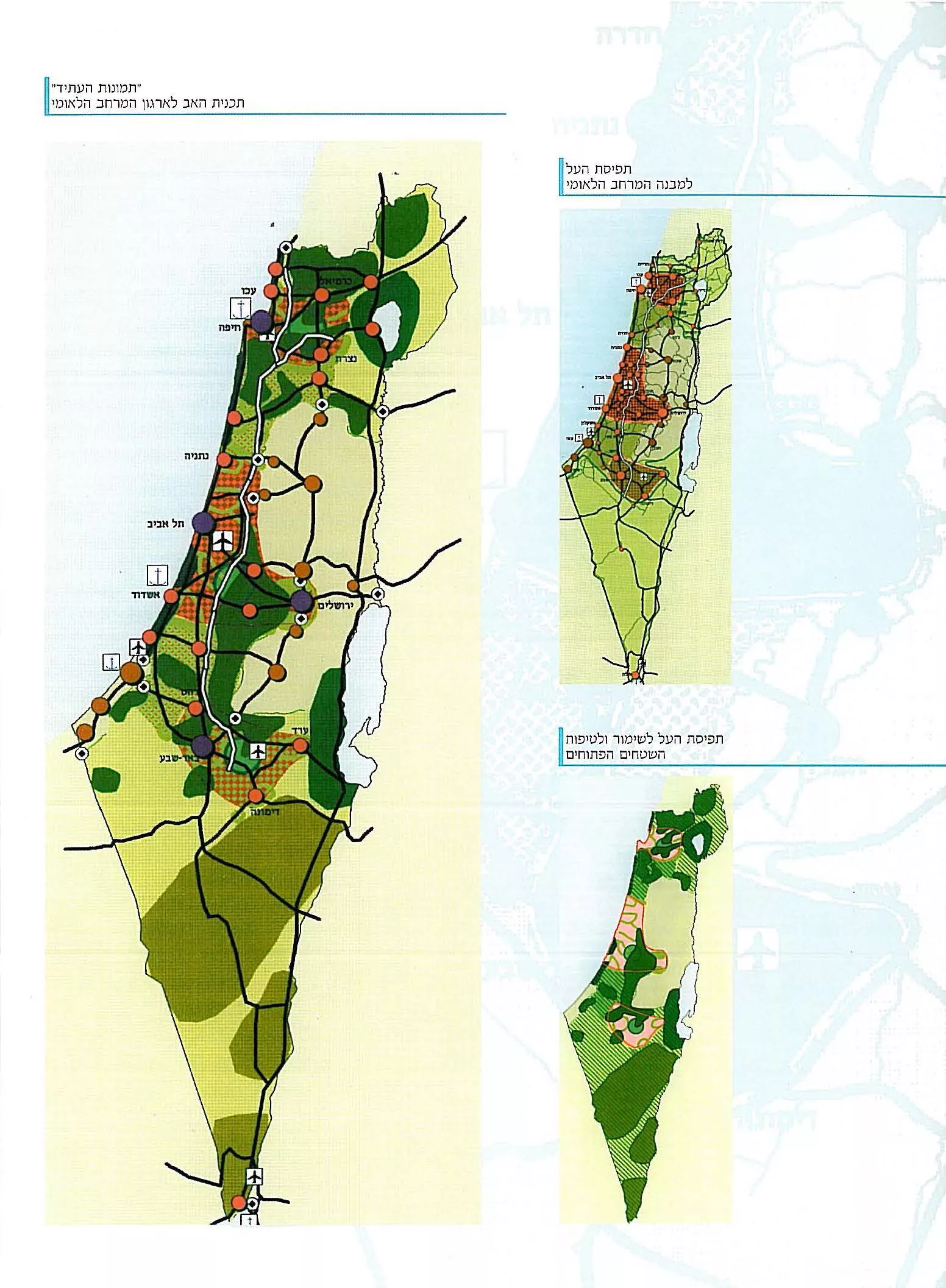

حيث تستقرأ المادة المخططات الحضرية الإسرائيلية خلال الأعوام 2020-2040، وكيفية استغلال وحدات الهندسة العسكرية ومخططاتها الحضرية في إعادة هيكلة المكان لصالح وجود إسرائيلي دائم، بل ومرتبط بالدول العربية اقتصاديًا من خلال مشروعات بنى تحتية كان آخرها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج و”إسرائيل” وأوروبا.

الهندسة اللينة

يُعد عام 2023 أكثر أعوام القضم والضم من أراضي الفلسطينيين لصالح دولة الاحتلال، والحقيقة أن سلطات الاحتلال استغلت حالة الحرب على قطاع غزة وانشغال العالم بالأعداد المتزايدة من الضحايا المدنيين وبالمجازر المهولة وبأساليب الإبادة الجماعية المتوحشة لتنفيذ خطط ضم متسارعة لم يحاول وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش نفيها، حيث قُدرت الأراضي المصادرة في ذلك العام بأكثر من 50 ألف دونم مقارنةً بـ24 ألف دونم في عام 2022.

ومع الربع الرابع من العام الأخير وإبان عملية السابع من أكتوبر أقدمت سلطات الاحتلال على تهجير أكثر من 22 تجمعًا بدويًا تتكون من أكثر من 1517 فردًا تم ترحيلهم إلى أماكن أخرى والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم الزراعية والحيوانية، وبُررت هذه السياسة العدوانية بأوامر التملك أو وضع اليد أو أراضي الدولة أو بإعلان المنطقة محمية طبيعية.

كما أقيمت 8 بؤر استيطانية جديدة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، منها بؤر رعوية وأخرى سكنية، بمختلف مناطق (ج) في الضفة الغربية، التي تقدر مساحتها ما نسبته 60% من أراضي الضفة الغربية.

أما الربع الأول من العام الجاري فقد شهد ارتفاعًا مهولًا في عمليات الاستيطان والاستيلاء هو الأكبر منذ 3 عقود، شمل 10 آلاف و640 دونمًا من مناطق العيزرية وأبو ديس والأغوار، فيما توجهت الأنظار في النصف الأول نحو منطقة الأغوار التي صادر بها الاحتلال قرابة 23.7 كيلو متر ووضعها تحت بند “أملاك الدولة” ليتيح للمستوطنين تملكها والاستثمار بها على العكس من الفلسطينيين.

وتعتمد خطط الهندسة الاستعمارية في الضفة الغربية على مخططات التطوير الحضري لدولة الاحتلال المحددة للفترة ما بين 2020-2040، والتي تنطلق من فكرة زيادة التركيز اليهودي في الأراضي على حساب التخلص من الجيوب العربية الفلسطينية، حيث يتم توجيه الفلسطينيين للتركز في المدن والبلدات مقابل استيلاء متزايد على المساحات الزراعية والصناعية والطرق والفراغ الحضري، وتنطبق هذه السياسة على المناطق المصنفة (ج) و(ب) و(أ)، بغض النظر عن سيطرة السلطة الفلسطينية المدنية عليها، حيث تؤسس لوجود أكثر من 200 قطعة فلسطينية مفصولة بطرق التفافية وجدار عنصري ونقاط تفتيش ومستوطنات وبؤر استيطانية عن بعضها البعض، في مقابل اتصال كامل للمستوطنات مع بعضها ومع المركز والشمال.

وكانت بيانات إسرائيلية قد أكدت أن الفترة الواقعة ما بين 1967 و2019 قد مثلت المرحلة الأولى من هذا المخطط بسيطرة الصندوق القومي اليهودي على أكثر من 65 ألف دونم من الضفة الغربية، ودفع قرابة 88 مليون شيكل للاستيطان وإجبار الفلسطينيين على إخلاء بيوتهم وأراضيهم.

يتوافق ذلك مع عمل شديد الإلحاح للمنسق (منسق شؤون الوصاية في يهودا والسامرة) وهو حاليًا يوسي سيغال، على إجراء مسح للأراضي، والعثور على أراض لليهود في المناطق يهودا والسامرة – وتعني الضفة الغربية – وشراء الأراضي من الفلسطينيين وتسجيلها في دائرة تسوية الأراضي.

وهو الإطار الذي تنطلق منه مساعي تغيير وجه المكان وفقًا لخطة الضم التي يقودها سموتريتش، التي تقوم على 4 أركان؛ أولها توسيع الاستيطان وشرعنته بالتزامن مع تسارع الضم لمناطق (ج)، وفي هذا الإطار أقدمت حكومة الاحتلال خلال الفترة الواقعة بين منتصف 2023-2024 على شرعنة 63 بؤرة استيطانية، ودعمها بـ85 مليون شيكل تحت مسمى الأمن والحماية، والاستيلاء على 15 ألف دونم كأراضي دولة، والإقرار بمليار شيكل لأمن المستوطنات و7 مليارات شيكل لشق طرق التفافية استيطانية.

أما الركن الثاني فهو تبييض الاستيطان وغسله بإحالته إلى المجالس الإقليمية للمستوطنات بدلًا من الحكومة، حيث تم فعليًا نقل إدارة شؤون المستوطنات من سلطة الجيش بصفته المسؤول عن الأراضي المحتلة إلى مسؤولين مدنيين “نائب مدني”، وفي هذا تجاوز لمسؤولية الاحتلال عن الوضع القائم في الأراضي المحتلة وفقًا لاتفاقيات جنيف.

الركن الثالث وهو دعم التشكيلات الشبابية التي تساهم في انحسار الوجود الفلسطيني وتمدد الوجود الاستيطاني من خلال تأسيس بؤر استيطانية عشوائية خارج المستوطنات المشرعنة وفق القانون الإسرائيلي، وتمويلها من خلال مجالس المستوطنات المحلية وتوفير حماية عسكرية لها، ومن أبرز هذه التشكيلات “فتيان التلال” التي استطاعت تأسيس أكثر من 50 بؤرة استيطانية في السنوات الـ10 الأخيرة تم شرعنة 15 منها حتى الآن.

أما الركن الرابع فهو المال، حيث يجري دعم الخطوات السابقة بمليار شيكل للأمن والتأسيس، و7 مليارات شيكل تضمن مخططًا للضم يتيح وجودًا كاملًا للمستوطنات وطرقها الالتفافية في أي شكل سياسي لدولة الاحتلال.

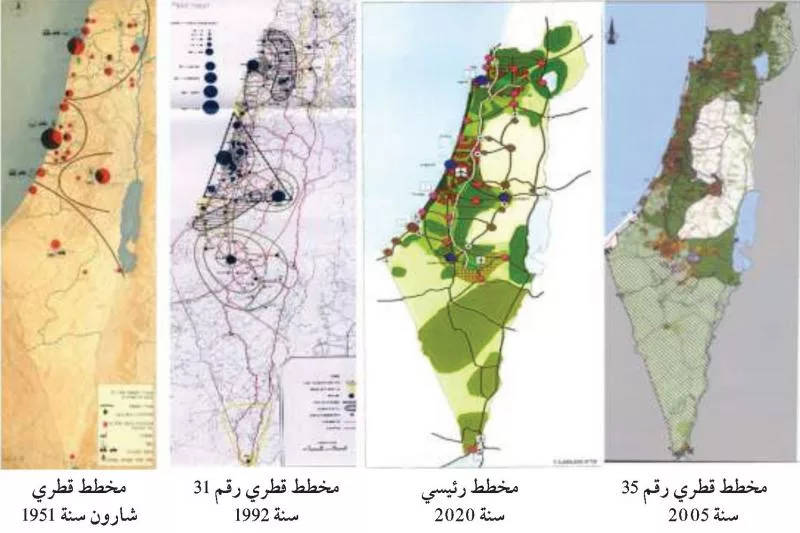

والحقيقة أن جهود الاستيطان تجري تحت مظلة هندسية محددة اعتمدت منذ العام 1949 لدراسة خط الهدنة بين الجيوش العربية وعصابات الاحتلال، ومع حرب عام 1967 أضحت دراسة الأرض والمكان والعمل على سيناريوهات الضم والتنازل قائمًا بثبات في العقل الإسرائيلي البحثي، تمثل ذلك بالشكل الهندسي “الحربي” لمستوطنات الضفة الغربية، التي تقوم على مبدأ دفاعي يجعل للمستوطنات غلبة المهاجم وعينه على الخصم من خلال الانتقاء المنتخب للموقع المناسب للمستوطنة، بما يحولها لعين كاشفة على المناطق الفلسطينية، ويصمم البيوت باعتبارها “وحدةً من كل متماسك” تشبه حجارة متراصة في جدار دائري، شديد التمايز عما يحيط به من الأرض الفلسطينية.

بل إن المستوطنة ذاتها مستوحاة من هندسة عسكرية تحيلها إلى ثكنة أكثر منها مجمعًا سكنيًا، حيث تُبنى أساساتها بعقلية مقاتل، فتقام على عين ماء وتؤسس بخزان مياه استراتيجي، ومعززة بآلية رقابة مكشوفة لما ومن حولها، تحقق لها السيطرة المتزايدة على الأرض والمتانة الدفاعية، والتحكم في الحيز من خلال الوجود في بؤرته، وتحقيق تواصل جيوسياسي مع النقاط الدفاعية الأخرى “المستوطنات”، بالتواصل مع موارد المياه وخطوط المواصلات الرئيسية “جسر الأردن وطريق عابر السامرة وعابر إسرائيل وميناءي حيفا وإيلات”، وبهندسة تتيح لها توسعًا متواصلًا وإمكانية ربط قائمة مع المستوطنات العشوائية، ما يحقق استلابًا أكبر للموارد “المياه والمعادن والثروات والمناطق السياحية”، وهو النموذج الهندسي المسمى بـ“حوما ومغدال”.

ومن خلال هذه السياسة التي يُطلق عليها يوسف جبارين مصطلح “تخطيط الهيمنة“، أقدم الاحتلال وجيشه على تحقيق هندسة جغرافية متكاملة في الضفة الغربية تسير الهوينى نحو خاتمتها، تقوم على إكمال مخططات وضع اليد على مناطق (ج) بشكل شبه كامل، تلاه سحب الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية في مناطق عدة جنوب وشرق الضفة الغربية، وهدم منشآت في مناطق (ب) و(أ)، ووضع النشاط الحيوي والزراعي والصناعي للفلسطينيين تحت عين الرقابة الاستيطانية وتضييق الخناق على الفلسطينيين لدفعهم للمزيد من التهجير، أو النزوح نحو مراكز المدن لترك أراضيهم ومنشآتهم تحت مقصلة الاستيلاء الممنهج.

تتميز هذه الهندسة بمرونة عالية حد الهلامية، مستفيدة من جميع الظروف وخاصة الحروب والأزمات الاقليمية للتمدد، بحجة مضاعفة حدود الأمن ومساحته، فتعتمد على القليل من الكرفانات والتجمعات السكانية الاستيطانية لتبدأ البؤرة في الظهور، ثم بالقليل من صهاريج تعبئة المياه التابعة لشركة ميكورت، وبعض المولدات الكهربائية التي تقدمها شركة الكهرباء لدعم المشروعات الصغيرة، وإقرار بأن المكان قد يصلح ليكون محمية طبيعية.

هكذا، تكون الأرض الفلسطينية قد وقعت فريسة مخططات المعماري الإسرائيلي، باعتباره عسكريًا وسياسيًا قبل أن يكون مهندسًا مدنيًا، وإن كانت هندسة المكان قد اختلفت ما بين الأعوام 1946-1949، باعتمادها للخطط خطة (ج) ما بين 1946-1947، والخطة (د) دالت خلال النكبة 1948، حيث اعتمدت عصابات الاحتلال على الدراسة السيكولوجية والجغرافية والاقتصادية لوضع السكان العرب، وأوقدت خططها بالقتل والمجازر لدفع الفلسطينيين في أكثر من 369 بلدة نحو تفريغ أكبر قدر من الأرض لصالح المهاجرين اليهود.

الأبارتهايد الهندسي

يتكرر مصطلح تهويد القدس للإشارة لمساعي التغيير الديموغرافي للمدينة المقدسة لصالح اليهود على حساب العرب (مسيحيين أو مسلمين)، لكن الأبعاد الحقيقية لهذا المصطلح تنطلق من تغيير هندسة المدينة ووجهها العربي بفصلها عن المناطق العربية المحيطة بها من خلال العزل الحجري والاستيطان والجدار العنصري والتحكم في منافذ العبور.

انطلقت هذه الخطوات مبكرًا جدًا، وتحديدًا عام 1918، وفق نظرة استشراقية للملحق السياسي في الجيش البريطاني الكولونيل رونالد ستور الذي تقلد منصب الحاكم العسكري للقدس، فاتجه إلى إعادة تشكيل القدس وفق نظرة توراتية استشراقية، بمساعدة المهندس المدني البريطاني وليام ماكلين، حيث وضعا مخططًا لإعادة بناء المدينة باستخدام حجر القدس الجيري، المرتبط بإرث توراتي مؤسس على وجود القدس على تلة صخرية.

ويُلاحظ أن مخططات ماكلين استهدفت تطوير الجزء الغربي من المدينة فقط (رغم أنها لم تكن مقسمة بعد)، فيما يظل الجزء الشرقي ممثلًا بالبلدة القديمة والجبال المحيطة به على النمط التاريخي نفسه، ما يتيح الحفاظ على نمط أثري للمدينة بنفس المشهد المتخيل في التوراة.

في العام 1919 اقترح المعماري البريطاني اسكتلندي الأصل باتريك غديز هندسة أخرى للقدس تكون الجامعة العبرية محورها، ببنائها على جبل الزيتون شرقي البلدة القديمة، لتكون الجامعة التي خطط لبنائها مشرفةً على ما اعتبر “جبل الهيكل” فترتبط به ثقافيًا ومعرفيًا وسياسيًا.

واعتمد في مخططاته على 3 ركائز، أولها الأهمية الدينية التوراتية للمدينة، وثانيهما اعتبارها عاصمة يهوديةً وفقًا لإعلان بلفور، والثالث اعتبار الدولة “العبرية” أساس الحضارة الغربية المسيحية، فسعى من خلال مخططاته لاستخدام العمارة لإثبات التاريخ اليهودي في المدينة، ليكون أول من استخدم التخطيط الحضري كأداة لتطويع المدينة لصالح الإرث اليهودي وإبرازه، ويمحي الطابع الفلسطيني التاريخي لمدينة القدس، وكان مما اقترحه التخلص من حارة المغاربة لتحقيق ذلك.

وفيما حاول الانتداب تطبيق ما استطاع من مخططات البناء لتغيير وجه القدس، بقي حبيس ضعف سيطرته، فيما عدا زيادة الهجرة والتوسع اليهودي وتمايزه عن الوجود العربي في القدس، ليتغير ذلك سريعًا بحرب عام 1967، حيث انطلقت الهندسة الاستعمارية من مبدأ “ما لم تستطع تغييره بالعنف، قم بتغييره بعنف أكبر”، فأطلقت يدها في إزالة سريعة للالتصاق العربي بـ”المعْلم اليهودي” من خلال هدم كامل لحي المغاربة بعد 3 أيام فقط من الحرب وتوسيع ساحة حائط البراق، والضم السريع لـ70 كيلومتر مربع من مساحة القدس الشرقية للحدود الإدارية للقدس الغربية، وفقًا لخطة معمارية مسبقة تتيح بقاء هذه المساحة ضمن حدود سلطة الاحتلال على القدس.

نتج عن هذه العملية العسكرية والمدنية والسياسية بناء 12 حيًا يهوديًا داخل المدينة المقدسة، تتشابه في تركيبتها مع هندسة المستوطنات في تباعدها وتجانسها وخطوط الطرق والاتصال بينها، ودورها كحاجز هندسي معماري يحيط بالمدينة ويغير شكلها الجغرافي، استتبع ذلك بفصل اقتصادي فلسطيني لها من خلال عزل العمال الفلسطينيين عنها وحرمانهم من الدخول إليها، بتأسيس مدن صناعية بعيدة عن قلب المدينة.

حيث يؤكد المعماري “إيال وايزمان” أن الهندسة المعمارية لمدينة القدس تخدم لغةً بصرية مهدفة لتعمية وجود الاحتلال وتمنحه توسعًا مناطقيًا سلسًا ومميزًا، تقوم على ترسيخ نمط هندسي مختلف ومنظم للبيوت الاستيطانية عن ذلك الخاص بالبيوت العربية العشوائية، ما يمنح الهندسة أدوارًا أخرى تتجاوز العسكري والسياسي إلى خدمة الأبعاد القومية.

وبغض النظر عن البناء والتعمير فإن أركولوجيا الاحتلال استهدفت التلاعب أيضًا بالديموغرافيا، من خلال تقييد النمو السكاني العربي على حساب اليهودي، باتجاهين متوائمين يشير لهما “وايزمان” بأنهما: تطوير الإسكان اليهودي وخنق التوسع الإسكاني العربي، وهو ما تُرجم في السياسات الحكومية التي تمنح تراخيص البناء لليهود بنسبة 1500 تصريح سنوي لليهود مقابل 100 تصريح سنوي للعرب.

كما شملت أيضًا تلاعبًا بالتاريخ من خلال اصطناع محطات يهودية له على طول وعرض المدينة المقدسة، في محاولة لتبرير الوجود اليهودي مقابل الوجود الإسلامي (رحلة الإسراء والمعراج والفتح العمري لبيت المقدس) والوجود المسيحي (طريق الآلام وكنيسة القيامة)، فأقامت المستوطنات على ما اصطنعته من معالم أثرية وأطلقت عليها مسميات توراتية.

تُطلق سلطات الاحتلال على هذا النوع من الاستلاب “إحياء المشهد القديم” وتعني به استعادة مشهد الملوك والحجاج والأنبياء الذين قدموا للقدس ووقفوا على سفوحها، وبحجة هذا الإحياء تصادر مناطق شاسعة من القدس العربية وتضمها لسلطتها، شمل ذلك أراض على جبل الطور والعيسوية ووادي الصوانة، تُقدر مساحات بعضها أكثر من 700 دونم.

ويعزو راسم خمايسي التخطيط الحضري لمدينة القدس وفق هندسة الاحتلال إلى 4 مُرَكبات، أولها مكانة المدينة في الموروث الديني والحضاري اليهودي حيث يسعون لإعادة مكانتها عاصمةً لهم كما يقولون منذ أكثر من 3000 سنة، المركب الثاني هو ارتباطها بالرواية التاريخية والفكر الديني والسياسي وفق مسمى “صهيون” وعلاقة الاسم بالنشيد الوطني وبالحركة الصهيونية، أما المركب الثالث فهو ارتباطها بإحياء الوجود اليهودي على أساس الدين والقومية والحيز، فيما ينطلق المركب الأخير من الواقع الجيوسياسي الجغرافي والتاريخي للمدينة بوصفها وسيطة بين الممالك اليهودية.

وبناءً على هذه المركبات يرى خمايسي أن التخطيط والعمران في مدينة القدس يقوم على محو كامل لتاريخها الطويل لدى الشعوب الأخرى، وخصوصًا الفترات الإسلامية، والتعامل معهم باعتبارهم محتلين ومعتدين، في مقابل تضخيم للتراث اليهودي ومساع لتغيير الشكل والتاريخ والمضمون بما يؤسس لسيطرة سياسية شاملة للمدينة لا تتيح أي تسوية جيوسياسية تُخرجها من عباءة السيطرة الإسرائيلية.

وفقًا لهذه الهندسة يؤسس الاحتلال من خلال خطته الحضرية 2020-2040 وخطته المئوية “إسرائيل 100″ المرتبطة بالعام 2050 لوجود متمترس له لا يرتبط ضرورةً بالخط الأخضر، ولا يأخذ بأي حال من الأحوال وجود مجموعات عرقية غير يهودية على الأرض على محمل الجد والتفكير، بل إن أساس مخططاته الممتدة من عام 1919 مرورًا بالعام الذي بدأ فيه التخطيط الهندسي والحضري للكيبوتسات والمدن 1921، وانتهاءً بأول مخطط مئوي له 2017 هو حماية كيانه من السقوط التاريخي الذي لازم الممالك اليهودية السابقة التي لم تنجح وفق منظوره في الحفاظ على القدس عاصمةً لها، ووضع الاعتبارات الأمنية والجيوسياسية أولًا، مدعومة بسردية يهودية تقوم على ربط الإنسان بالمكان من خلال عقيدته التوارتية للحفاظ على دولة هي في الأصل قائمة على صراع قائم، حتى بين جداول التخطيط وأدوات الهندسة.

هندسة الإبادة

تأخر الاجتياح البري لقطاع غزة 20 يومًا بهدف إتاحة المجال لسلاح الجو الإسرائيلي بتمهيد الأرض أمام آلياته وجنوده وتهيئة الميدان لعملية حسم سريعة، ليقوم بعملية تدمير طالت 25% من مباني القطاع خلال أول أسبوعين، شملت 200 ألف وحدة سكنية و6500 مبنى، إضافة للمئات من المرافق الحكومية والمساجد والمدارس، انطلاقًا من سياسة الأرض المحروقة التي تضمن لها توغلًا سلسًا، مدعومًا بالكثير من الاجتياح والهدم وتفريغ الطرقات من العقبات المادية والكثير من الحيز المقاوم.

لكن هذا المعمار المهدم الذي أطلقه الاحتلال على أجساد الفلسطينيين في غزة انقلب عكسيًا عليه حين استطاعت المقاومة تحويل الدمار إلى كمائن، بل إن الأسلوب التقليدي لجيش الاحتلال في الحرب والذي لم يختلف عن الحروب السابقة إلا بكونه أكثر زخمًا وأعمق قوة وأشد بطشًا، عزز من نجاعة استراتيجية المقاومة الفلسطينية حين واجهته بميدان معركة تحت الأرض لا على سطحها، وهو ما عجز عن مقاومته على مدى 300 يوم من عمر الحرب، لتغدو المفاجأة في يد المقاومة لا يد الاحتلال.

لكن هذا التفوق لا يعني بالتأكيد نصرًا ولا خسارة، بل يعني أن الاستفادة من المعمار في خدمة المقاوم أتاحت إطالة أمد الصراع والحرب نتيجة لفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه الاستعمارية، في المقابل اتجه الاحتلال لتكرار استراتيجيته السابقة للحصول على الأمن النفسي والحضري لمستوطناته المحيطة بغزة، من خلال عمليات هندسة متواصلة جرفت شريطًا بعرض 595 مترًا من السياج الحدودي، وبطول 58 كيلومترًا حوله، وفي بعض المناطق امتدت المسافة لـ1.6 كيلومتر، طبقًا لارتفاع البنيان الحضري في المستوطنات والمستعمرات المتاخمة، هذا التغيير الهندسي تسبب في تدمير 2850 مبنى، وسلخ 150 كيلومترًا مربعًا، أي ما يقارب 20% من مساحة قطاع غزة.

لا يرتبط ذلك فقط باستلاب المساكن والمعمار وإنما يشمل سرقة 35% من أفضل الأراضي الزراعية في القطاع لصالح تحويلها لمنطقة عسكرية مغلقة لا يحق لسكانها العودة لها أو السكن أو استصلاح الأرض وإعادة زرعها.

وكانت الصور الجوية لقطاع غزة قد وثقت منتصف مايو/أيار المنصرم هدم جميع مباني بلدة خزاعة شرق خان يونس الواقعة مقابل كيبوتس نير عوز، وتدمير حي كامل في بيت حانون اشتمل على أكثر من 150 مبنى سكنيًا ومدارس ومستشفيين، كما شمل التدمير الكلي أحياء النصر والرمال والسودانية، وأكثر من 450 موقعًا في حي الفرقان.

ارتبطت الهندسة في قطاع غزة أيضًا بمفهوم الاختراق العميق والحسم السريع لأي عمل مقاوم من خلال الحفاظ على وجود عسكري داخل القطاع في كل من محور نتساريم ومحور فيلادلفيا، وتوسيع هذا الوجود من خلال الكثير مما يطلق عليه الجيش عمليات هندسية، بينما هي في الواقع عمليات تدمير وتفجير وإحراق وتسوية مباني وممتلكات في الأرض لتغيير وجه المكان.

فمن محور نتساريم الذي بدأ تعبيده منذ اليوم الأول للحرب البرية 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين أقدم جيش الاحتلال في أول اجتياح له للقطاع، على الدخول من شارع الرشيد الساحلي نحو البحر الأبيض، مخترقًا قطاع غزة وفاصلًا الشمال عن الجنوب بتمركزه في نقاط ظاهرة وخفية في كل من شارع الرشيد ومفرق الكويت وشارع 10 وشارع صلاح الدين وامتداد شارع النصر.

ليكون هذا التقسيم هو الأول في جغرافيا القطاع بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث يبدأ بعرض 3 كيلومترات تفصل الشمال عن الجنوب، مخترقًا حدود القطاع الشرقية المتاخمة لمستوطنة نحال عوز في الغلاف “من معبر المنطار” حتى شاطئ البحر غربًا “ميناء غزة سابقًا”، ليُطلق على الطريق اسم “عابر القطاع” أو الطريق رقم 749.

وهو الممر الذي تم تعبيده بإحراق جميع مزراع قرية جحر الديك، وهدم عشرات المنازل فيها وفي بلدة المغراقة، فيما قُدر المجموع الكلي للمنازل المدمرة بـ750 مبنى، ما دفع المراسل العسكري لـ“القناة 14” للقول: “على طول الطريق، يمينًا ويسارًا، لا يوجد منزل واحد قائم. ليس هناك شكّ في أن الجيش يستعد لبقاء طويل”.

تنفيذ الهندسة هنا تم بواسطة الكتيبة العسكرية 601 التابعة للواء الهندسة، بالتعاون مع الوحدة 99 ومع عشرات من الجرافات العسكرية المدرعة “كاتربيلر 9″، عملت فيها الكتيبة على بناء مصانع مؤقتة لتكسير الحجارة وتفتيتها لرصف الطريق بالحصى والبسكورس.

ليصبح الطريق 749 باكتماله هو نفسه محور نتساريم الذي أذاق الفلسطينيين الويلات حتى الانسحاب الإسرائيلي عام 2005 من القطاع، وفيما تطالب المقاومة الفلسطينية على طاولة المفاوضات بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من محور نتساريم قبل إتمام صفقة التبادل، إلا أن عمليات التوسعة وزيادة التحصينات مستمرة وفقًا لرؤية المستوى العسكري الإسرائيلي في إنشاء نظام أمني جديد في القطاع.

وكانت الكتيبة 99 الفاعلة في محور نتساريم قد أتمت مطلع يوليو/تموز المنصرم عمليات توسعة للمحور بواقع 2-4 كيلومترات على جانبيه، بمساعدة وحدات من سلاح الهندسة والجو، حيث تركزت عمليات التوسعة على طريق شمال مخيم النصيرات، وشملت تحصينات وتطوير قدرات دفاعية وبنى تحتية مضادة للقنص وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع، إضافةً إلى تحسين ظروف المعيشة لجنود الاحتلال، بإقامة منشآت دائمة مع مرافق حيوية بدءًا من أغسطس/آب الحالي.

تعزز هذه الاستراتيجية من فعالية العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، فمن خلال محور نتساريم وتقسيماته ما بين طريق صلاح الدين وطريق الرشيد، أصبح بإمكان المركبات العسكرية اقتحام أي منطقة في القطاع خلال مدة لا تتجاوز 7 دقائق، ما يمنحها حسمًا أسرع في المعارك وإمكانية إغاثة وإسعاف أسرع، حيث استخدم المحور قاعدة عمليات هجومية في حي الزيتون وجباليا شمال القطاع خلال الأسابيع الماضية.

تكتمل هندسة الإبادة “بالسيطرة العملياتية” على محور فيلادلفيا الحدودي المتاخم لمعبر رفح والفاصل بين قطاع غزة ومصر، وفق تعبير الجيش الإسرائيلي عن “احتلاله وسيطرته” على الامتداد الجغرافي بين شاطئ البحر الأبيض المتوسط ومعبر كرم أبو سالم، وعلى وجوده فيما يفترض به أن يكون المنطقة العازلة بموجب اتفاقية كامب ديفيد الموقّعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.

وفيما تحاول حكومة الاحتلال تخفيف الضغط الدولي عنها بالتوازي مع سيطرتها على المحور، اقترحت على الحكومة المصرية نقل معبر رفح – لمنع أي تواصل فلسطيني مصري مباشر – إلى موقع قريب من معبر كرم أبو سالم ذي السيطرة الإسرائيلية، ما سيتيح لها تغيير التضاريس الحدودية للقطاع، وإخضاع ساكنيه وموارده للسيطرة الأمنية الإسرائيلية التامة.

كما بدأت بناء طريق رديف له بتواز عرضي على الحدود المصرية ما بين رفح ومصر، في مسافة تبعد 300 متر عن الحدود المصرية و200 متر عن محور فيلادلفيا، مبررًا إياه بالحاجة لموطئ عملياتي، ما تسبب في تهجير وتدمير مباني سكنية في كل من مناطق الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة المزارع والبيوك.

وفقًا لهذه العمليات الهندسية أسست قوات الاحتلال لوجودها في قطاع غزة على الحدود البرية كافة، وفي خاصرته، فيما سعت لتطبيق مبدأ “الفقاعات الأمنية العازلة” بين مناطقه لترسيخ سيطرة أكبر لها على السكان، حيث يمكن للفلسطينيين غير المرتبطين بحماس العيش في ملاجئ مؤقتة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد المسلحين المتبقين.

ويبدو أن الهندسة على وجه قطاع غزة ما زالت تخضع لمعايير السياسة والعسكر، ما بين منفعتها الآنية وقيمتها كورقة ضغط تفاوضي، وطالما أن الحرب ما زالت مستمرة وجولات المفاوضات لم تصل إلى خاتمة، فإن التغيير الهندسي ما زال قائمًا، لا سيما أن أي تغيير يخضع لآلية الاختبار وفقًا لمصلحة جيش الاحتلال واحتياجاته الأمنية واللوجستية، وليس أدل على ذلك من الميناء الأمريكي الذي أعيد تركيبه مرارًا وتكرارًا بحجة تقديم المساعدات الإنسانية، لكن دوره الأكثر بروزًا كان تأمين الانسحاب الإسرائيلي إبان عملية النصيرات.

في المحصلة تبدو كلمة “هندسة” في وصف عمليات الإبادة والتهجير التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة سطحية وساذجة جدًا، لكنها صريحة حين يخف رماد الحرب ونارها كاشفًا عن وجه جديد للقطاع تغيب ملامحه تمامًا، ولا يُعرف حينها إن كان ما يُرى بدايةً لانبعاث جديد أو موجة تهجير ستطول إلى بعد حين.

الأرض تعرف أصحابها

يظن الكثيرون أن التهجير والنزوح قد انتهى باستكمال السيطرة العسكرية والحضرية للاحتلال على فلسطين عام 1948، وأن فلسطيني المكان قد استطاعوا التكيف مع واقعهم ومع قوانين الإزاحة التي مورست حينها بحقهم، والأهداف العسكرية الإسرائيلية لا تتجاوز المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي المناطق التي يحتاج فيها الاحتلال لاستخدام الهندسة لتثبيت وجوده جغرافيًا وسياسيًا وعسكريًا.

لكن وفقًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” فإن السياسة العنصرية للاحتلال تجاه الفلسطينيين في مناطق الـ1948 تستهدف حشر الفلسطينيين في مناطق مكتظة ومحاصرتهم بين البلدات الإسرائيلية، إذ تمنح الوجود العربي المقدر بأكثر من 20% من عدد السكان مساحةً لا تتجاوز 3% من مجمل الأراضي، فيما واصلت مصادرة أراضي العرب الفلسطينيين لصالح اليهود، فوفقًا لأرقام إسرائيلية أنشأت الحكومة ما بين عامي 1948 و1953 ما مجموعه 350 بلدة مخصصة لليهود على أراض صادرتها من الفلسطينيين، ومنحت اليهود حق رفض أي وجود عربي في تجمعاتهم على العكس من العرب.

كما يؤكد التخطيط الهندسي للمدن والبلدات سعي المنظومة الاستعمارية لمحاصرة السكان الأصليين من خلال الاستيلاء على الأراضي المفتوحة المحيطة ببلداتهم وتصنيفها كمناطق أمنية أو حدائق وطنية أو محمية طبيعية، أو مرافق بنى تحتية مثل الشوارع السريعة، تشمل خيارات الضم والاستيلاء أيضًا إحالتها لسلطة المجالس الإقليمية اليهودية، بهدف منع وإعاقة توسعها السكاني والعمراني.

يعبر عن ذلك غياب أي وجود عربي مطل على البحر الأبيض المتوسط باستثناء بلدة جسر الزرقاء، في شمال غرب فلسطين المحتلة، في المنطقة الواقعة بين نتانيا وحيفا، وهي البلدة الفلسطينية الوحيدة على ساحل البحر المتوسط، وهي مسورة أيضًا بالبلدات اليهودية ما أدى لفقر خدماتها وانخفاض المستوى المعيشي لسكانها مقارنةً بالسكان اليهود في البلدات المجاورة.

حتى على مستوى سياسات الهدم والحيازة، يواصل الاحتلال استيطانه، حيث رصدت أرقام المركز العربي للتخطيط البديل وجود أكثر من 60-70 ألف منزل عربي يواجه خطر الهدم الكلي في مناطق فلسطين المختلة، فيما كانت نسبة مخالفات التخطيط والبناء في المناطق العربية 97% من مجموع العقوبات الصادرة عن مجالس الاحتلال البلدية والإقليمية عام 2015.

أما في منطقة النقب التي تشكل مساحتها نحو 60% من فلسطين التاريخية، فوفقًا لخطة “إسرائيل” 2020-2040 فتعمد السياسة الإسرائيلية إلى حصر السكان العرب في 3 مناطق فقط (ديمونة وعاراد وبئر السبع) وفي 7 قرى فقط من أصل 70 قرية، فيما تتواصل عمليات الهدم المستمر لقرابة 45 بلدة بشكل متكرر.

ورغم أن النقب في المفهوم الجغرافي “صحراء” فإن الاهتمام اليهودي بها سبق اتفاقية تقسيم فلسطين، حيث هيأت الحركة الصهيونية نفسها لتوجه الغرب لتقسيم فلسطين لإنهاء “المشكلة اليهودية”، ما دفعها للتركيز على صحراء النقب باعتبارها “التحدي اليهودي لإقامة الدولة”، فسعى ليفي أشكول مؤسس شركة المياه ميكروت ووزير الزراعة الإسرائيلي بعد النكبة وثالث رئيس للوزراء، للتخطيط لعملية استيطان في النقب بدأت عام 1937 من خلال تأسيس 11 نقطة سكنية يهودية، ومدها بالمياه بالاستعانة بخط مائي بدائي تطور لاحقًا ليصبح الناقل القطري للمياه “المفهوم الإسرائيلي للاستيلاء على الروافد العليا لنهر الأردن”، وهو ما عزز من مطالب الحركة الصهيونية بالنقب ودفع الأمم المتحدة لضمها لصالح اليهود في قرار التقسيم 1947.

وفقًا لهذه النواة التخطيطية كانت النقب على استعداد لاستقبال أكثر من مليون ونصف مهاجر يهودي في السنوات الأولى لقيام الاحتلال، لكن حركة التهجير ظلت بطيئة حتى تولى أرئيل شارون رئاسة الحكومة عام 2001، حيث أقدم على هدم 133 منزلًا عربيًا في النقب عام 2003، وهدم 150 مبنى بما فيها أماكن للعبادة في 2004، وأما في عام 2005 فتجاوز الهدم 220 منزلًا ومبنى، وفقًا لقانون “طرد الغزاة” الذي صُمم خصيصًا ضدّ عرب النقب ممن لا يملكون أوراق طابو تثبت ملكيتهم لأراضيهم.

تبع ذلك قانون “برافر” منتصف 2013 الذي استهدف تدمير ما يزيد على 35 قرية في النقب، وترحيل أكثر من 70 ألفًا من أهاليها، ومصادرة ما يزيد على 800 ألف دونم من أراضيهم، ثم تم سحبه بعد مواجهات بين الاحتلال وفلسطيني الداخل انتفاضًا لدعم إخوانهم في النقب، لكن تطبيقه بقي تحت السطح وبعيدًا عن إقرار الكنيست أو شرعته.

تجلى ذلك باستمرار في عمليات الهدم والتهجير بحق التجمعات البدوية العربية في منطقة النقب تحت مسمى مشروع “الاستيطان الأخضر”، الذي أفرز إقامة 12 مستوطنة جديدة وعشرات المزارع الفردية لليهود في قلب التجمعات البدوية العربية، في مقابل هدم أكثر من 12 ألف منزل ومنشأة سكنية بين الأعوام 2015 إلى 2020.

كما تواصلت عمليات الهدم بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، وكان آخرها هدم 47 منزلًا في وادي الخليل مطلع مايو/أيار المنصرم، كما أعادت هدم بلدة العراقيب للمرة 224 وتشريد سكانها وحرمانهم من موارد المياه والمعيشة، حيث تحاول حكومة الاحتلال تحقيق هدفها في بناء أكثر من 490 ألف وحدة سكنية يهودية في لواء النقب الجنوبي بحلول عام 2040، وفق الخطة الاستراتيجية الإسرائيلية لبناء 2.7 مليون شقة سكنية بما يتلائم مع رفع أعداد اليهود مقابل العرب ويعزز رؤية “إسرائيل” المئوية.

ولا تقتصر أدوات الخطة على الهدم والتهجير إنما تشمل تغيير الغطاء النباتي والحيواني للفلسطينيين، حيث أقدم الصندوق اليهودي على زرع أكثر من 250 مليون شجرة صنوبر في صحراء النقب، وأقدم على ذبح الماعز لإجبار الفلسطينيين على تغيير نمط حياتهم، لكن إجراءاته ألحقت ضررًا مريعًا بالنظام البيئي وازديادًا في الحرائق وارتفاعًا في درجات الحرارة ما دفعه لوقفها.

أما آخر ما يرتجيه الاحتلال من إعادة تخطيط المكان والجغرافيا فهو تأسيس طريق سريع يربط شمال البلاد بجنوبها، قابل للانفتاح على الدول العربية باتجاه واحد فقط يتيح للاحتلال اختراقًا نحو الدول العربية بعد توقيع اتفاقيات سلام شاملة معها، ويبدو وفقًا لرئيس هيئة أرض فلسطين سلمان أبو ستة أن المخطط يمر من البلدات العربية، ويفتتها دون أي دور خدمي، بل قام على مصادرة 61 ألف دونم من أراضيها.

وكانت سلطة تخطيط الاحتلال قد أطلقت عام 1993 طريق “عابر إسرائيل” الذي هدف إلى تقوية مركز “إسرائيل” في إطار خدمة المخطط الاستراتيجي الأمريكي واعتبر ممرًا للسلام وفق مفهوم أوسلو وكامب ديفيد قبلها ووادي عربة بعدها، ومن ثم اتجهت في خطتها 2020-2040 للتخطيط لعابر أكبر يصلها بكل من مصر والأردن والدول الخليجية باستخدام بنية متطورة من السكك الحديدية، ليتوائم ذلك مع إعلان بايدن عن ممر اقتصادي يربط أوروبا بالهند يمر عبر “إسرائيل” والأردن والدول الخليجية ويجمع بينها وفق منظومة مواصلات مختلفة، ما بين سكك حديدية وممرات شحن وموانئ ومعابر.

بالمحصلة، فإن تاريخ الاستعمار الإسرائيلي حافلٌ بالخطط والنماذج الجاهزة هندسيًا وجغرافيًا وحضريًا وسياسيًا لحالة الحرب والسلم، ما يتيح لها دائمًا الخروج من أصعب المآزق بإنجاز ما، لكن من المؤكد أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مثّل ضربةً حقيقية لهذه المشروعات وتأكيدًا على ضعف تأثيرها السسيولوجي على الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين المحتلة 1948.

يُسابق الاحتلال الزمن ويتحدى التاريخ لإثبات أحقية خادعة له ومستقبل مشكوك فيه، وقوة ثبات على رمال متحركة، مدعومًا دائمًا بضعف أو تردد أو تطبيع هنا وهناك، لكن في لحظة الحقيقة يتهاوى كل شيء وتسقط المخططات أمام شمس الحق، التي لا يُمكن أن تحجبها معايير الهندسة ولا تغير سطوعها مخططات الاستيلاء والضم.