ترجمة وتحرير: نون بوست

أدى الحضور المتزايد للتكنولوجيا في حياتنا اليومية إلى إعادة فتح نقاش قديم نوعا ما، ألا وهو الحوار حول التعايش مع الروبوتات أو رفض اكتساحها لحياتنا. ولا تقتصر هذه المسألة على المستوى الاقتصادي، إذ أن آثارها المستقبلية تتجاوز هذا الجانب بكثير.

في فيلم وول-ي، كان البطل روبوتا متفانيا في العمل من أجل تنظيف الأرض، التي امتلأت بالفضلات مما جعل منها مكانا لا يمكن للعنصر البشري العيش فيه. وفي وقت لاحق، انتقل هذا الروبوت للعيش في منفى مريح في الفضاء، داخل سفينة توفر فيها التكنولوجيا كل ما يحتاجه. وقد أصبح وجود هذا الروبوت منحصرا في تجسيد مشاعر التأمل التي تطورت مع تقدم الفيلم. وفي ذلك العصر الذي صوره الفيلم، أصبح الكائن البشري مدللا بفضل الآلات، مما جعل الإنسان يزداد بدانة بطريقة غير صحية، في حين بات غير قادر على الوقوف على أقدامه والمشي، حيث يشكل ذلك تهديدا لحياته بسبب هشاشة عظامه.

على الرغم من أن هذا المثال مستنبط من الخيال العلمي، إلا أنه يمثل مصدر خوف حقيقي بالنسبة للإنسانية، وفي الآن ذاته يعتبر من الرغبات الملحة للبشر. من هذا المنطلق، ظهر الجدل حول القبول بالعيش تحت رحمة الروبوتات أو السماح لها باكتساح حياتنا لأنها ستتكفل بأداء أي مهمة بسيطة لا يحلو لنا القيام بها. ولكن السؤال الجوهري، فيتمثل في دور هذه الآلات في المجتمع، وتحديدا في قطاع التشغيل. وقد تنامى دور الآلات في هذا المجال نتيجة للتقدم والتطور التكنولوجي الذي نعيشه.

يجتاح العالم، وخاصة الغرب، مخاوف حول اكتساح واحتكار الآلات لمواطن الشغل

يعد النقاش في هذا الصدد ممتدا ولا يخلو من التعقيد. وعلى الرغم من أن مكننة العمل تقتصر حصرا على المجالين الاقتصادي والعمالي، إلا أن انتشارها وتطور الذكاء الاصطناعي، عوامل تنبؤ باكتساحها بشكل أكبر لتغطي المجالات البيولوجية والطبية والأخلاقية والفلسفية. ومع ذلك، يجب الحسم في التوقعات المستقبلية، والإقرار بأن التغيير الذي ستحدثه الروبوتات لن يكون جذريا أو خلال فترة وجيزة من الزمن. ولن تكون لصدمة التي يتوقع الكثيرون حدوثها على النحو الذي تم تصوره. ففي الغالب، يمكن أن تكون هذه التغييرات بمثابة عملية تمتد على عقود من الزمن، مما يجعل من التكيف معها أمرا طبيعيا، في حين ستحل المشاكل والمعضلات التي يفرضها هذا التحول مع مرور الوقت.

الصراع الأزلي بين البشر والآلات

في الوقت الراهن، يجتاح العالم، وخاصة الغرب، مخاوف حول اكتساح واحتكار الآلات لمواطن الشغل. وتعد هذه المخاوف أمرا طبيعيا، وذلك لأسباب معينة. ففي سياق الأزمات، تميل العديد من الشركات إلى تعويض العديد من الوظائف بآلات مؤتمتة. وفي الأثناء، تتعدد التجارب على غرار تطوير السيارات ذاتية القيادة من قبل شركات تكنولوجية على غرار تيسلا وغوغل، التي من شأنها أن تعزز الشعور بمكننة العمل على نحو متزايد.

في المقابل، لا تعد هذه المخاوف أمرا جديدا أو ظاهرة ستندثر في المستقبل القريب. وتعود تصورات استبدال العديد من مواطن الشغل بآلات إلى بداية القرن التاسع عشر، حيث تنامت هذه الظاهرة بالتزامن مع العديد من الثورات الصناعية التي عاشها العالم خلال القرنيين الماضيين. وخير مثال على هذه المخاوف، نذكر الحركة اللاضية التي تعد حركة اجتماعية ثورية ظهرت من أجل حماية مواطن الشغل من اكتساح الآلات إبان نشأة الصناعة البريطانية.

يعد الأمر مختلفا وإلى حد كبير. ففي هذا العصر الرقمي، أصبح الإحساس بالتغيير أكثر سرعة، بسبب تعاقب المنتجات وتنوعها، فضلا عن التغييرات الملموسة والملحوظة في هيكل الاقتصاد العالمي

منذ ذلك الحين، لم تتحقق أي من التوقعات والفرضيات التي تنبأت بتزايد الآلات في العمل بشكل سيقضي على اليد العاملة البشرية، فقد حدث العكس تماما. وساهم ارتفاع عدد الآلات في العمل في زيادة الإنتاجية، مما أدى بدوره إلى توسيع الإنتاج، وبالتالي تنامي الحاجة إلى العمالة، سواء من حيث الكم أو النوع. في الوقت ذاته، أدى التطور التكنولوجي إلى تعزيز رفاهية العمال، الذين تمكنوا، وعلى ضوء مطالباتهم، من الحصول على أيام وساعات من الراحة دون أن تحل أزمة بالنظام الاقتصادي.

كانت هذه المسألة منذ عقود وحتى منذ قرون صادمة بالفعل بالنسبة للأفراد، لعدة أسباب. فقد كان عدد مواطن الشغل قليلا للغاية، مما جعل ظهور التطورات التكنولوجية يؤثر على القطاعات التي تتطلب قوة بدنية. وفي هذا الصدد، يمكن الحديث عن المجدفين أو صناع أشرعة السفن عند ابتكار آلات البخار، أو أولئك الذين يتكفلون بإنارة شوارع المدن عند ابتكار التيار الكهربائي أو المصابيح التي تنير الشوارع.

تشير التقديرات إلى أنه بحلول سنة 2030، سيتم استبدال 15 بالمائة من عمال العالم بآلات. لكن، لا يعني ذلك أن هذه النسبة من العمال ستفقد وظائفها.

في الوقت الراهن، يعد الأمر مختلفا وإلى حد كبير. ففي هذا العصر الرقمي، أصبح الإحساس بالتغيير أكثر سرعة، بسبب تعاقب المنتجات وتنوعها، فضلا عن التغييرات الملموسة والملحوظة في هيكل الاقتصاد العالمي. ومن بين الأسباب التي ساهمت في إحداث هذا التغيير في صلب نظام الاقتصاد العالمي، إما تنامي القوة الاقتصادية لبعض البلدان أو تنامي وزن الشركات متعددة الجنسيات، التي تعتمد على الإنترنت في دعم منتجاتها، والتي تمكنت من زيادة قيمتها في سوق الأوراق المالية واحتكار العالم الرقمي.

يعزز هذا السيناريو، الذي تسود فيه التطورات التكنولوجية الرقمية، فكرة إمكانية أن يعوض الكائن البشري بالآلات. وفي هذا السياق، أصبح من الضروري الوعي ببعض المسائل الحاسمة، فعلى الرغم من الحديث عن ثورة صناعية رابعة، لا يبدو أننا بصدد مواجهة هذا السيناريو. فغالبا ما تقتصر معظم العمليات الصناعية التي نشهدها اليوم على تصغير الأجهزة الإلكترونية وابتكار أدوات ذات قدرة أكبر على المعالجة والتخزين.

خلال الخمسينات، كانت طاقة استيعاب القرص الصلب الذي تصنعه شركة آي بي إم والذي كان أقرب إلى حجم سرير من الحجم الكبير، تقدر بحوالي خمسة ميغابايت. أما الآن، فيمكن لقرص صلب بسيط تخزين تيرابايت، أي مليون ميغابايت. في المقابل، لا تعود القدرة الأكبر على التخزين إلى كون سعة القرص الحديث أكبر من القرص القديم بمئات الآلاف من المرات، بل إلى التطور التكنولوجي في هذا الصدد. فقد وقع تم تطوير أداء الاختراع ذاته ليصبح مردوده أفضل، إلا أن هذه التطورات لا يمكن اعتبارها بمثابة القفزة النوعية الضخمة التي أحدثت تغييرات جذرية.

مع تزايد مكننة العمل، أصبح من الممكن أن تتلاشى بعض المهن، كما سيقابل العمل البشري بعدم الرضا

هل يمكن اعتبار ما نشهده حاليا تحولا نحو إحداث ثورة تكنولوجية؟ للإجابة عن هذا السؤال، يمكن أن نحيل إلى مثال توضيحي. خلال الفترة الفاصلة بين سنة 1872 و1890، تم اختراع محرك البنزين، والآلة الكاتبة، ومحرك الاحتراق الداخلي، والهاتف، والفونوغراف، والمولد ومحول التيار المتناوب، والمصباح المتوهج، والمروحة الكهربائية، وسيارة البنزين ومحرك هذا النوع من السيارات. ومن الاختراعات الأخرى التي تعود إلى هذه الفترة، نذكر الدراجة النارية، أو أسطوانة فونوغراف، والمحرك الكهربائي، والغواصة، وموجات الراديو، وغيرها من الابتكارات الأخرى. ونظرا لهذه الاكتشافات التي شهدتها هذه الفترة الزمنية، تم تسميتها على أنها الثورة الصناعية الثانية.

التغييرات التي ستحدث في المستقبل

لا يمكن إنكار التغييرات التي يمكن أن تحدثها الآلات في المستقبل. ومع تزايد مكننة العمل، أصبح من الممكن أن تتلاشى بعض المهن، كما سيقابل العمل البشري بعدم الرضا. وفي ظل هذا الوضع، لن نشهد الظواهر ذاتها السائدة خلال الثورات الصناعية السابقة، لأن الأمر سيكون مختلفا نوعا ما. في الأثناء، ستتلاشى بعض المهن نظرا لأنها ليست في حاجة إلى اليد العاملة. وسيشغل البشر وظائف لا يمكن للآلات القيام بها، نظرا للقيود التي تحول دون ذلك.

على الرغم من أن التخمين بشأن المهن التي ستندثر في المستقبل أمر معقد نوعا ما، إلا أنه يمكن التكهن بأن الوظائف اليدوية المتكررة ستنهار جراء اكتساح الروبوتات لسوق الشغل. وفي مجال الصناعة، ستهدد الروبوتات المستقبل المهني للعمال المكلفين بتشغيل الآلات، والأفراد الذين يعملون في التعدين أو على خطوط التجميع. والأمر سيان بالنسبة للعاملين في قطاع الخدمات، على غرار عمال الوجبات السريعة، أو البائعين، أو موظفي الاستقبال، أو السائقين، أو الموظفين المكلفين بمعالجة البيانات.

لا يعني إدماج الآلات ضمن الإنتاج بالضرورة الاستغناء عن خدمات الإنسان، حيث غالبا ما تقوم الآلات بجزء من مراحل العمل وليس العمل بأسره

من المتوقع أن تشهد المهن المرتبطة بالجانب المعرفي إما ازدهارا أو مقاومة هائلة أمام رواج الروبوتات، خاصة المتعلقة بالإبداع والتفكير أو التدريس والطب. وفي هذا الصدد، تحوم الشكوك الكبرى حول إمكانية ظهور مهن أخرى. وبمجرد أتمتة المصابيح للإنارة أيقن مشغلو المنارة لإرشاد السفن أن دورهم قد انتهى، إلا أن أحدا لم يكن يتصور أن بعض القطاعات ستحتاج إلى مراقبين جويين وموظفي طيران بعد قيام الأخوين رايت بأول رحلة لهما.

لا يعني إدماج الآلات ضمن الإنتاج بالضرورة الاستغناء عن خدمات الإنسان، حيث غالبا ما تقوم الآلات بجزء من مراحل العمل وليس العمل بأسره. وهكذا سيكون بإمكان العديد من العمال أداء مهامهم بشكل مريح عند توفر الآلة التي ستتكفل بالقيام بجزء من هذا العمل، في حين سيكتفون بمراقبتها والإشراف على عملها فقط. نتيجة لذاك، لا يمكن أن تصبح الآلات بديلا فعليا للإنسان، بل ستبقى مجرد وسيط من أجل إنجاز مهام أخرى، مثلما حدث بالفعل في العديد من المناسبات عبر التاريخ. وفي ظل تحسين الإنتاجية بفضل الروبوتات، من المرجح أن تعزز مجالات أخرى وبعض المهن التي تضاءل عددها في الوقت الراهن.

قطاعات ووظائف ذات قيمة مضافة منخفضة في الصناعة والخدمات. تدريجيا، ستتولى الآلات مهمة القيام بهذه الوظائف.

في الأثناء، تتنزل عملية مكننة العمل وأتمتة الوظائف في سياق اقتصادي بحت. وكلما كانت المهن متنوعة وغير متجانسة فضلا عن تعدد القطاعات، كلما ازداد تأثير عدم المساواة على المجتمعات. وفي حال وجه جزء كبير من العاملين لإدارة وظائف معرفية وذات قيمة عالية في المجتمع، في حين تشغل الآلات باقي الوظائف، فسينتهي أمر أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى هذه الطبقة العاملة غير الآلية بالعيش في خصاصة والعمل بأجور متدنية للغاية.

من جانب آخر، تعتمد بعض الشركات مثل شركة أوبر على توجهات لجعل مكننة العمل قاعدة في المستقبل. وكما هو الحال بالنسبة لمختلف أنواع الرهاب، يتعين على المجتمعات أن تفكر في المستقبل غير البعيد إذا كانت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والعملية التي تعاني منها تأتي من الآلات أو من النموذج الاقتصادي والاجتماعي المعتمد.

معضلات الذكاء الاصطناعي

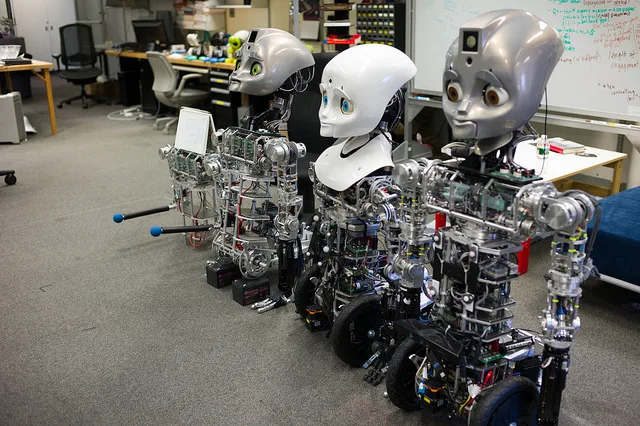

لقد قمنا بتسليط الضوء على الروبوتات في المجال الميكانيكي والصناعي. وعلى الرغم من أن النقاش حول الروبوتات في الكثير من الأحيان يقتصر على هذين المجالين، إلى هذه الظاهرة اكتسبت بعدا أوسع من ذلك بكثير. ومن أكثر الأخطاء التي نقع فيها أثناء الحديث عن الروبوتات في مجال العمل، الحكم عليها بطريقة خاطئة. وربما يرتبط ذلك بما صوره لنا الخيال العلمي أو قصة الخلق في سفر التكوين، حيث جسد الروبوت في هيئة إنسان حتى يقوم بالعمل البشري. يعد هذا التقييم المبني على بعض التوهم خاطئا تماما، خاصة إذا انطلقنا من فكرة أن هذه الآلات تم طرحها على اعتبارها مشروع مستقبلي وليس من منطلق أنها ستصبح شائعة في وقتنا الحالي.

اصطدم اقتراح فرض الضرائب على نشاط عمل هذه الروبوتات، كما هو الحال بالنسبة للنشاط البشري، بمعضلة عدم التوصل إلى إسناد تعريف لهذه الآلات

وتجدر الإشارة إلى أن توظيف الروبوتات في الدورة الإنتاجية قد بدأ منذ عقود. وتتميز هذه الآلات بأشكال متعددة باستثناء البشرية منها. وللتحقق من ذلك، يكفي أن نلقي نظرة على عمل شركة “أمازون” التي اعتمدت النظام الآلي في الخدمات اللوجستية في مخازنها وفي خطوط تجميع المركبات، كما توجد العديد من الأذرع الآلية في خطوط الإنتاج جنبا إلى جنب مع بقية العمال. ولأن هذه العمليات لا تتطلب أي مشاركة من قبل عمال فعليين، فنادرا ما يلاحظها الأشخاص، وهذا لا يعني أنها غير موجودة. أصبحت عملية تعبئة المنتجات غير المحدودة الآن عملية مؤتمتة بالكامل، مثل معالجة البيانات أو الشراء والبيع المالي، حيث وقع تنفيذها بالفعل عن طريق الخوارزميات. ويبقى السؤال المطروح: هل كل ما نراه من صنع الروبوتات؟

اصطدم اقتراح فرض الضرائب على نشاط عمل هذه الروبوتات، كما هو الحال بالنسبة للنشاط البشري، بمعضلة عدم التوصل إلى إسناد تعريف لهذه الآلات. يستند هذا المقترح إلى فرضية مفادها أن الضرائب المفروضة على الآلات ستعوض تلك التي تفرض على اليد العاملة النازحة. وبغض النظر عن هذا السيناريو المستبعد، يمكن تطبيق هذا الإجراء بالفعل، على سبيل المثال، بالنسبة للأذرع الآلية ضمن خطوط تجميع المركبات.

لا يمكن تشريع فرض الضرائب على الروبوتات في العمل لسببين بسيطين. يتمثل السبب الأول في النتائج العكسية التي ستحدثها هذه الخطوة على مستوى الإنتاجية. أما السبب الثاني، فيكمن في أن استخدام الروبوتات على نطاق واسع لا يزال مشروعا مستقبليا. وعلى الأرجح، يمكن تجسيد عملية فرض ضرائب على كائن معدني بطريقة أفضل ضمن أفلام الخيال العلمي وليس في العالم الواقعي.

البلدان المهتمة بمسألة تشغيل الآلات هي الأقل استخداما لها. تعد البلدان النامية قابلة للأتمتة، حيث لا يزال اقتصادها إلى اليوم متدنيا.

أثارت مسألة الروبوتات أيضا نقاشات أخرى مثيرة للاهتمام، مثل الدخل الأساسي. وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة معقدة للغاية وتتجاوز بعدها الاقتصادي، إلى أنها لا تزال تفتقر لأدلة ملموسة لمعاينتها. وقد يكون السبب وراء ذلك “الصندوق الأسود” المسؤول عن عمل الروبوتات، أي الذكاء الاصطناعي. تتميز الروبوتات اليوم بمكون برمجة عالي الجودة، حيث تؤدي مهامها بشكل مستقل، شريطة أن يتم برمجة الأوامر بشكل مسبق. ومن المرجح أن تتحقق القفزة العلمية الحقيقية في هذا المجال حين تتمكن هذه الآلات من اتخاذ قرارات واسعة النطاق بشكل مستقل. وعند هذه النقطة تكمن المفارقة، حيث يجب تلقين هذه الروبوتات الحد الأدنى من سبل اتخاذ هذه القرارات بشكل مستقل.

في الواقع، لم تثر هذه الفكرة معضلات ونقاشات من الناحية التقنية فقط، بل أخذت حيزا أخلاقيا أيضا. وفي هذا الصدد، طرحت الكثير من الأسئلة على غرار: كيف يمكن أن نعلم آلة القيام بالأعمال الصالحة والصحيحة؟ وفقا لأي مبادئ أخلاقية وثقافية سيتم تعليم هذه الآلات؟ وفي نهاية المطاف، لا تستند جميع القواعد الأخلاقية في العالم على المبادئ التوجيهية ذاتها.

على الرغم من أن بعض الدراسات أكدت أن الاعتماد على السيارات ذاتية القيادة سيساهم في تخفيض نسب الحوادث والوفيات على الطرقات، إلا أن الأشخاص غالبا ما يتقبلون الأخطاء البشرية وعواقبها، ولكنهم يعجزون عن تحمل فكرة الخطأ الاصطناعي. علاوة على ذلك، في حالة تسبب الذكاء الاصطناعي لأحد الروبوتات في إلحاق الضرر بشخص ما، هل نعاقب الجهاز أو المصمم؟ إلى حد الآن لا توجد أي إجابة لمثل هذه الأسئلة.

في أوائل القرن العشرين، أظهرت الرسوم التوضيحية أن البشر سيصبحون كائنات طائرة في مستقبل ليس بالبعيد، كما رسخت فينا روايات وأفلام هذه الفترة الزمنية أفكار غريبة ومتشائمة.

في السياق ذاته، يمكن تسليط الضوء على مفهوم آخر افتراضي وغالبا ما يستخدم في مجال الخيال العلمي، ألا وهو خاصية التفرد والوحدانية. وفي هذه الحالة، نحن نتحدث عن إمكانية تجاوز الذكاء الاصطناعي للروبوتات مقدرة الإنسان، وهو ما يعني أن الآلات قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين قدراتها المعرفية بشكل خاص. من هذا المنطلق يمكن أن تكون علاقة الإنسان بالروبوتات مستقبلا مشابهة تمام لعلاقة الإنسان بالحيوانات الأليفة اليوم.

في حين يمكن تأجيل العمل على مثل هذه الفرضية لعدة عقود بعد أن كانت مقررة في سنة 2030 أو 2040، نستطيع الشروع في تنفيذ بعض الخطوات بشأن هذا الأمر على المستوى التقني اعتمادا على قانون مور على سبيل المثال. عموما، تسير محاولات الإنسان بخطى بطيئة في هذا المجال. ولا يزال علم الأعصاب يزخر بالكثير من الاكتشافات الواسعة التي يسعى لتطبيقها على البشر، ولكنها غير قابلة للتطبيق على الآلات.

في أوائل القرن العشرين، أظهرت الرسوم التوضيحية أن البشر سيصبحون كائنات طائرة في مستقبل ليس بالبعيد، كما رسخت فينا روايات وأفلام هذه الفترة الزمنية أفكار غريبة ومتشائمة. من المتوقع أن لا يلقى مسلسل الرسوم المتحركة “ذا جتسونز” من إنتاج هانا – باربيرا نجاحا خلال سنة 2026، كما يحتمل أن لا يلقى فيلم المخرج ريدلي سكوت، بليد رانر، نسبة النجاح ذاتها في سنة 2019. ولذلك يجب أن نسعى إلى خلق مستقبل أفضل.

المصدر:الأوردن مونديال