“طوّرت “إسرائيل” صناعة عسكرية على مستوى عالمي، وتمّت تجربة أسلحتها بشكل مناسب على الفلسطينيين تحت الاحتلال، ثم تم تسويقها كأسلحة تم اختبارها في ميدان القتال. نجحت الشركات الأمنية الإسرائيلية باستغلال العلامة التجارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت من أكثر الشركات نجاحًا في العالم، فالمختبر الفلسطيني علامة إسرائيلية مهمة في بيع منتجاتها الأمنية”.

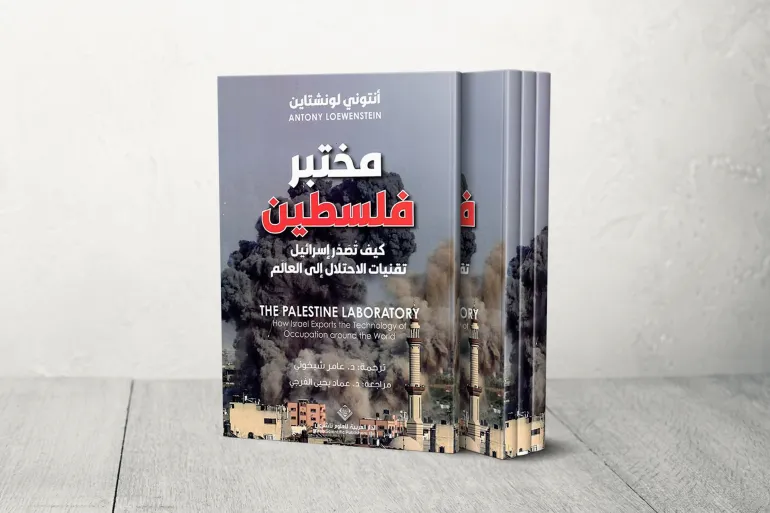

عن ذلك يخبرنا الصحفي والكاتب الأسترالي أنتوني لونشتاين في كتابه “مختبر فلسطين: كيف تصدر “إسرائيل” تقنيات الاحتلال إلى العالم”، المترجم والصادر مؤخرًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون. ويؤصّل لونشتاين في كتابه هذا الدور الإسرائيلي في تسويق أدوات الاحتلال وتقنياته، ثم بيعها بغرض كسب ما هو أكثر من المال.

وإذا كان غريغ غراندين (Greg Grandin)، المؤرخ الحائز على جائزة بوليتزر، قد ناقش في كتابه المشهور سنة 2006 “ورشة عمل إمبراطورية: أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة، وصنع جمهورية إمبراطورية”، أن واشنطن اعتبرت أمريكا اللاتينية بمثابة “دورة تدريبية، أو ميدان تمرين، واختبار أساليب جديدة للسيطرة على جيرانها”، فإن ميدان تمرين “إسرائيل” هي فلسطين التي يتوفر ملايين البشر فيها، بوصفهم مختبرًا لتجارب “إسرائيل” ودقة سيطرتها. بالتالي، إن ميزة التسويق التي تستخدمها شركات الأسلحة الإسرائيلية في ترويجها، هي “أننا نبيع معدّات تم اختبارها ميدانيًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

تحتضن “إسرائيل” تجّار السلاح، والمتعاقدين في شؤون الأمن، وخبراء التكنولوجيا، وتعبدهم، وتجعل منهم أبطالًا وطنيين لا يمكن المساس بهم، كما يقول أنتوني لونشتاين، مسميًا ومتناولًا على مدار صفحات كتابه عشرات الشركات الأمنية الإسرائيلية، التي نجهلها حتى نحن المتابعون لشؤون “إسرائيل” وسياسة احتلالها في البلاد.

منذ مدفع الرشاش “عوزي”..

لم يبدأ دور “إسرائيل” في اقتراح منتجها العسكري الأمني وتسويقه للآخرين، مع تطور القطاع التقني الأمني فيها في العقود الأخيرة، ولا إثر احتلالها لأراضي الضفة والقطاع سنة 1967، إنما إلى ما قبل ذلك، مع عام النكبة وإعلان تأسيسها يعود تاريخ ترويج “إسرائيل” لمنتجها، وتحديدًا العسكري منه في حينه.

في مطلع الخمسينيات دعمت “إسرائيل” دولة بورما خلال حربها ضد تمرد شيوعي فيها، ودعمتها بالمدفع الرشاش “عوزي” أحد أبرز معدّاتها العسكرية نجاحًا الذي صمّمته الدولة العبرية في أواخر الأربعينيات، بعد إعلان تأسيسها بعام. باعت “إسرائيل” الرشاش عوزي لأكثر من 90 دولة، كما عرضته على جيوش دول مثل سريلانكا وروديسيا (زيمبابوي حاليًا)، وكذلك بلجيكا وألمانيا.

أدرك ديفي بن غوريون، أول رئيس وزراء إسرائيلي، منذ سنوات التأسيس الأولى، أن صناعة وإنتاج السلاح سيكونان مفيدَين للدولة العبرية، فكانت التعويضات الضخمة التي منحتها ألمانيا الغربية لـ”إسرائيل” سنة 1952 واحدة من أهم مصادر الاستثمار التي احتاج إليها قطاع الصناعة العسكرية، فضلًا عن المساعدات الفرنسية والأمريكية لاحقًا، لجعل الصناعات الدفاعية أكثر أعمال التصدير الإسرائيلية أهمية.

وعليه، لم تنتقد الولايات المتحدة سياسات “إسرائيل” الهجومية، وإنما لعبت “إسرائيل” دور المختبر الميداني في تطوير الأسلحة الأمريكية ذاتها، كما يشتكي أحد المسؤولين الصهاينة لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

عمومًا، ليس تسويق المنتج العسكري الإسرائيلي لبيعه بجديد على “إسرائيل”، فقد تخلى اقتصادها عن بيارات البرتقال واستبدالها بالقنابل اليدوية منذ العام التالي على تأسيسها، وذلك كما يقتبس لونشتاين عن الباحث الإسرائيلي حاييم بريشيثابنير صاحب كتاب “جيش لا مثيل له”.

التحالف غير المنطوق

يسترجع أنتوني لونشتاين في كتابه تاريخ تورُّط “إسرائيل” مع أكثر الأنظمة فسادًا في القرنين العشرين والحادي والعشرين، خصوصًا بعد عام 1967 عندما وجدت الدولة اليهودية نفسها في موقف فريد لما تتمتع به من خبرة قتالية، واحتلالها فلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

حيث اعتبرتهم “إسرائيل” مختبرًا لسلاحها ومعدّاتها وأيدولوجية سيطرتها، ما ساهم في ازدهار موقفها خلال الحرب الباردة كمركز قوة عسكرية. إذ دعمت “إسرائيل” بخبرتها كدولة احتلال، الشرطة السرّية في غواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا أثناء الحرب الباردة.

لم تمد “إسرائيل” الديكتاتوريات بالسلاح بغرض جني الأرباح منها، بقدر ما أنها كانت تبحث عن أصوات تدعمها في الأمم المتحدة، وتدعم احتلالها للفلسطينيين في الضفة والقطاع بعد عام 1967

في فنرة 1968-1972 اشترت إيران الشاه من “إسرائيل” مدافع هاون إسرائيلية، وأدوات راديو وغيرها من المعدّات العسكرية، كما درّبت “إسرائيل” ضباط شرطة إيرانيين على أراضيها، وذلك ضمن سياق التعاون بين الدول التي تقف ضد الشيوعية بحسب تصريح رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير، عندما اجتمعت بالرئيس الشاه سنة 1972.

كما سلّحت “إسرائيل” ومعها أمريكا فرق الموت في كولومبيا حتى العقد الأول من القرن الحالي، وأيضًا عمّقت “إسرائيل” علاقاتها بنظام الجنرال سوهارتو في إندونيسيا منذ تسلمه السلطة فيها سنة 1967، بطيف من العلاقات التجارية والأمنية.

ومدَّ الصهاينة دولة هايتي في عهد فرانسوا دوفالييه وابنه جان كلود دوفالييه في سنوات حكمهما فترة 1957-1986، برشاشات عوز الإسرائيلية ومدرّعات ومعدّات لتركيب أنظمة أسلحة الطائرات. وقد قتلت سلالة دوفالييه ما بين 30 ألف و60 ألف شخص خلال سنوات حكمها، فيما أيّدت هايتي “إسرائيل” بقوة بعد حرب “الأيام الستة” سنة 1967.

أقامت “إسرائيل” كذلك بعد حرب 1967 علاقات مع النظام الديكتاتوري في البارغواي، والذي تواطأ مع “إسرائيل” على مخطط ترحيل 60 ألف فلسطيني من قطاع غزة إلى البارغواي، لم يهاجر منهم في الأخير غير 30 فلسطينيًا.

وفي نيكاراغوا، عندما تسلم ثوار الساندانيستا السلطة فيها مطلع الثمانينيات، قامت “إسرائيل” بإيعاز من الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في حينه، بإرسال بنادق من نوع 47-AK إلى قوات الكونترا ضد الساندانيستا، كما شارك ضباط احتياط ومتقاعدون إسرائيليون بتدريب الكونترا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تتوانَ شركة “تاديران” للصناعات الإلكترونية الإسرائيلية عن تقديم خدمات للنظام في غواتيمالا، عبر إسهامها في تأسيس مركز للإصغاء الإلكتروني استخدمه النظام ضد سكان بلاده أواخر السبعينيات. ولمّا وصلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى غواتيمالا، بشأن مجزرة فظيعة نُفّذت في قرية دوس إيريس يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول 1982، تبيّن للجنة التحقيق من شظايا الرصاص المستخدم في المذبحة أنه أُطلق من بنادق “الجليل” التي صُنعت في “إسرائيل”.

لم تمد “إسرائيل” تلك الديكتاتوريات بالسلاح بغرض جني الأرباح منها، بقدر ما أنها كانت تبحث عن أصوات تدعمها في الأمم المتحدة، وتدعم احتلالها للفلسطينيين في الضفة والقطاع بعد عام 1967، أي المد بالسلاح مقابل تأييد ودي في المحافل الدولية.

وهذا ما أطلق عليه لونشتاين “التحالف غير المنطوق (The Unspoken Alliance)” بين “إسرائيل” وكثير من الأنظمة الديكتاتورية والاستعمارية في العالم. ومع ذلك كان توقيع “إسرائيل” المتروك على أسلحة المجازر، الرشاشات والبنادق، التي ارتكبتها تلك الأنظمة هو ما نطق وفضح تورُّط الدولة العبرية فيها.

دور بلا توقيع

تبنّت الحكومات الإسرائيلية منذ أواخر الثمانينيات توجهًا نحو دولة أكثر خصخصة، وابتعدت عن كثير من جذور الدولة الاشتراكية. بذلك أصبحت “إسرائيل” منذ مطلع التسعينيات أكثر استقلالًا عن واشنطن لناحية الصناعات العسكرية، ومع مطلع العقد الأول من القرن الحالي باتت الحكومة تملك معظم شركات السلاح الإسرائيلية التي تعمل في التصدير.

كما دعمت الدولة قطاع التقنيات المتطورة، وأقامت مدنًا عمالية مثل كريات غات، والتي أصبحت بدورها مراكز تصنيع للتقنيات العالية، إلى أن حوّلت ثقافة الأمن شركات صنع السلاح في “إسرائيل” إلى دولة داخل دولة.

استغلت “إسرائيل” أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فصارت رافدًا للولايات المتحدة الأمريكية نفسها، بأجهزة التعقب والترصد والتقنية الأمنية عمومًا، ولكثير من الدول الأوروبية فيما يعرف بحربها على “الإرهاب”.

وذلك مع تزايد رغبة الأنظمة التسلطية في العالم بالاستفادة وتعلم كيفية تعامل “إسرائيل” مع الفلسطينيين وسيطرتها عليهم، لأن العلامة الفارقة في أفضلية المنتج الأمني الإسرائيلي مردّها إلى ذلك “المختبر”، أي الفلسطينيين.

تحولت “إسرائيل” من دولة تسوّق وتصدّر العتاد الحربي، والذي كان يترك توقيعها عند استخدام تلك الأسلحة، إلى دولة تنتج وتقترح تقنية المراقبة الاستعمارية المتفوقة عالميًا، دون أن تترك تلك التقنية توقيعًا ماديًا يدلّ على دور “إسرائيل” وأثرها في سياسات الرقابة الأمنية في دول العالم، في سياقات ومساحات غير حربية، لكنها أمنية تستدعي ضبطًا رقابيًا.

مثل جائحة كوفيد-19 قبل أعوام، والتي جعلت من “إسرائيل” ملاذًا لعدد من الدول منها الأوروبية من أجل الاستعانة بتقنيات رقابتها، التي اختبرتها على الفلسطينيين عبر برامج رصد وتعقب واختراق، كان أكثرها سوءًا برنامج بيغاسوس، وهو برنامج اختراق هواتف نقالة باعته شركة المراقبة الإسرائيلية “NSO” لعدة دول قبل الجائحة، منها المكسيك التي تعاونت معها “إسرائيل” عبر برنامج بيغاسوس، بحجّة القضاء على الجريمة والحرب على الإرهاب.

بينما التعاون بينهما في حقيقته كان يرمي إلى أبعد من مكافحة الجريمة -فلتكافح “إسرائيل” الجريمة المستفحلة مؤخرًا في الأراضي المحتلة عام 1948-، إذ كانت ولا تزال المكسيك أرض اختبار رئيسية لتقنيات المراقبة التي تنتجها شركة “NSO” والشركات الأمنية الإسرائيلية عمومًا. وقد استعانت في السنوات الأخيرة دول مثل الهند والإمارات ورواندا وأذربيجان وغيرها، ببرنامج بيغاسوس بوصفه أكثر برامج التجسس تفوقًا، ما درَّ على “إسرائيل” المال والصداقة الدبلوماسية معًا.

أشار لونشتاين على مدار فصول كتابه إلى عشرات الشركات والمنظمات الأمنية الإسرائيلية، الحكومية والخاصة منها، على اختلاف صناعتها وإنتاجها الأمنيَّين، ومن ضمنها بعض الشركات التي غيّرت أسماءها لاعتبارات أمنية بعد فضائح إعلامية عن دورها، مثل شركة “Any Vision” المختصة بإنتاج التقنيات المعلوماتية، والمراقبة السرية في الضفة الغربية بطيف من الكاميرات على اختلافها: كاميرا القياسات الحيوية، وكاميرا التعرُّف إلى الوجوه وتمييزها ليس بين الناس إنما حسب العرق والجنس أيضًا.

غيّرت الشركة في أواخر سنة 2021 اسمها إلى شركة “Oosto”، بعد أن جنت في تلك السنة فقط مبلغ يقدر بنحو 235 مليون دولار، بينما شركة” Corsight” للذكاء الاصطناعي لا تزال تحمل اسمها، مختصة أيضًا في صناعة تقنية التعرّف إلى الوجوه تملكها “إسرائيل” جزئيًا، وتتعاون مع أقسام الشرطة المعروفة بوحشيتها في المكسيك والبرازيل.

إن أكثر الشركات الأمنية الإسرائيلية تفوقًا في إنتاج كاميرات التعرّف إلى الوجوه، هي تلك التي تروّج لمنتج أثبت فاعليته في مراقبة البلدتَين القديمتَين في القدس والخليل، وتحديدًا الثانية، في السنوات الأخيرة.

فتطبيق جيش الاحتلال لبرنامج كاميرات “الذئب الأزرق (Blue Wolf)” كان من أكثر سياسات الرقابة المتطرفة التي عرفها سكان البلدة القديمة في مدينة الخليل، إذ تراقب الكاميرات فلسطينيي البلدة القديمة في منازلهم حتى، وذلك بدلًا من أن تراقب المستوطنين اليهود واعتداءاتهم على الفلسطينيين. فيما يدّعي جيش الاحتلال في المدينة أن البرنامج قد تمّ تصميمه لـ”تحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني”، يختم أنتوني لونشتاين ساخرًا.

اختبار الأسلحة في غزة

هناك من يعرف جيش “إسرائيل” في بنيته العسكرية والأمنية على أنه “جيش حروب غزة”، كانت غزة ولا تزال مختبرًا لأسلحة جيش “إسرائيل”. ففي حرب 2014 على غزة استخدم جيش الاحتلال أسلحة جديدة، واستعرضها أمام منافذ الإعلام الدفاعية المختلفة، وتمّت الدعاية لها في وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية، وشملت قنابل وقذائف دبابات وطائرات من نوع “هيرمس” المسيّرة من صنع شركة إلبيت.

بعد أسابيع قليلة من انتهاء الحرب، يقول لونشتاين، عُقد المؤتمر السنوي الإسرائيلي للأنظمة الذاتية في تل أبيب بمشاركة السفارة الأمريكية، من أجل أسواق متوقعة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

لاحقًا، انطلقت من غزة مسيرة العودة الكبرى في مارس/ آذار 2018 باتجاه السياج مع “إسرائيل”، واستمرت على شكل مسيرات موسمية تطالب بإنهاء الحصار وحق العودة إلى الأراضي التي اقتلعتهم منها “إسرائيل”، وما بين مارس/ آذار 2018 وأيلول/ سبتمبر 2019 قتل قناصة جيش الاحتلال نحو 223 فلسطينيًا غزيًا. واختبرت “إسرائيل” في مسيرات عودة غزة سلاحًا جديدًا والأكثر تطورًا، أطلقت عليه اسم “بحر الدموع”، وهي طائرة مسيّرة تلقي قذائف الغاز المسيل للدموع.

أدى النجاح الفوري لطائرة “بحر الدموع” إلى تشجيع مؤسسة “مفات (Mafat)”، وهي الإدارة الإسرائيلية لتطوير الأسلحة والبنية التحتية التقنية، على شراء مئات من تلك الطائرات المسيّرة بعد الليلة الأولى من مظاهرات مسيرة العودة في غزة.

هذا في الوقت الذي كانت فيه الشركة الإسرائيلية “Aeronautics” تنتج الطائرة المسيّرة لـ”ماء الظربان (Skunk Water)”، ذلك السائل الذي يطلق من مدفع ماء، يترك رائحة كريهة في ثياب وجسم المتظاهرين في القدس والضفة الغربية.

كما صنعت شركة “General Dynamics” قنابل (GBU-31 وGBU-39) التي اُستخدمت في تدمير البنى التحتية المدنية في قطاع غزة. واللافت أن تسويق جيش “إسرائيل” وشركاتها الأمنية لمثل هذه الأسلحة، لم يكن له أثر سلبي أو إحراج لـ”إسرائيل” بخصوص احتلالها وسياستها في الأراضي المحتلة في القدس والضفة الغربية والقطاع، لا بل على العكس، يمثّل شعار “تم اختبارها في الميدان في غزة” شارة “جودة وثقة” بالنسبة إلى “إسرائيل” في أسواق ومعارض السلاح الدولية.

في الأخير

“سيصبح الناس مثلنا أكثر ممّا سنصبح مثلهم”، بهذا يختم أنتوني لونشتاين في مطلع فصله الأخير كتابه، وهو قول يعود إلى رئيس حكومة “إسرائيل” بنيامين نتنياهو الذي ترأّس معظم حكومات الدولة العبرية في العقدَين الأخيرَين، والذي في ظل رئاسته صدّرت “إسرائيل” وشركاتها الأمنية جُلّ تقنيات احتلالها التي اختبرتها على لحم الفلسطينيين.

يعجّ كتاب “مختبر فلسطين” بالمعطيات عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وأدواته العسكرية والأمنية في الضفة والقطاع على مدار عقود، ثم إعادة إنتاجه لها وتسويقها لدول العالم على اختلاف أنظمتها، منذ أن كانت معدّات وعتادًا حربيًا، إلى أن تطورت على شكل نظم وأنظمة متصلة بتقنيات القتل والفتك، والرقابة والضبط، والتعقُّب والترصُّد والتجسُّس، صار لها شركات ما أنزل الله بها من سلطان، تشتق شرعيتها التجارية التسويقية من شارة “شرف” اختبارها على الفلسطينيين، ومن جشع العالم وتوحُّشه في الوقت نفسه.

وبحسب آخر معطيات أوردها صاحب كتاب “مختبر فلسطين”، ارتفعت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية سنة 2021 بنسبة 55% عمّا كانت عليه قبل سنتين، وبلغت نحو 11.3 بليون دولار، كانت أوروبا أكبر المشترين لهذه الأسلحة، وتلتها آسيا ودول المحيط الهادي. كما ازدهرت شركات الأمن الإلكتروني الإسرائيلية، وحصلت على ما قيمته 8.8 بلايين دولار في 100 صفقة سنة 2021. وفي السنة ذاتها، حصلت شركات برمجيات الأمن الإلكتروني على 40% من التمويل العالمي في هذا القطاع.